东京都市圈“高等教育枢纽”发展成效及其理论生发价值

吴寒天,刘柳

(浙江大学教育学院,浙江杭州 310058)

伴随着日本自“明治维新”以来的近代化进程,尤其是随着“二战”后经济复兴,东京都市圈凭借独特的区位优势逐渐发展为日本优质高等教育资源的聚集地,成为日本高等教育国际化的枢纽和前沿。 据日本《首都圈整备法》界定,“东京都市圈”又称“首都圈”,包括“一都七县”,即东京都、茨城县、栃木县、群马县、埼玉县、千叶县、神奈川县和山梨县[1],是日本最大的城市集群和高等教育枢纽。东京都市圈集中了全日本约33%的高校和44%的大学生,其中90%以上又集中于东京都内,形成了以东京都为中心向周围辐射的大学集群发展样态。东京都市圈各高校在“留学生30万人计划”“顶级全球性大学计划”等政策助推下,其整体国际化水平持续提升,在客观上促使东京都市圈发展成为世界重要的高等教育和知识/创新枢纽。审视这一兼具“国家规划”与“传统内发”属性的高等教育枢纽发展路径,或对于后发国家高等教育区域一体化发展与国际化研究具有理论生发价值。

一、高等教育国际化理论与“高等教育枢纽”的内涵

“国际化”可被视为大学自中世纪肇始以来即具有的内生属性。伴随着“冷战”结束以来的全球化浪潮,世界各国各地区高等教育机构出于各自不同的现实需求,在致力于提升自身国际化水平的同时,也积极寻求与域内外高校开展合作,积极构建与域内外各利益相关主体的有序联系。通过这一过程,国家、地区和高等教育机构主动地或在客观上推动了区域高等教育枢纽(或准枢纽)的形成。就“高等教育枢纽”(higher education hubs)的内涵而言,加拿大学者简·奈特(Jane Knight)将之界定为:“某一国家、地区或城市(群)通过战略规划促使本地和国际教育活动各主体、利益相关者汇聚在一起,为实现各自目标和区域总体利益从事教育、培训、知识生产和创新活动。”[2]我国有学者基于对粤港澳大湾区高等教育发展的讨论,将高等教育枢纽定义为:“具有相对固定的区域边界,主要关切人才培养、区域经济和社会的发展等问题,是区域内有计划的高等教育内涵式发展新设想。”[3]也有日本学者提出,“高等教育枢纽是一个国家通过谋求本国高等教育的国际化,在满足国内学生高等教育需求、解决高级知识分子外流问题的同时,积极吸引外国留学生,谋求成为国际社会高等教育的据点”[4]。总体而言,国内外学者对于“高等教育枢纽”内涵的认识基本遵循奈特的观点,并针对具体的研究问题、本国高等教育体系的既有特征和外部政策环境进行了具体化、针对性的补充发展。相较于奈特对高等教育枢纽“传统内发”属性的关照,我国学者与日本学者均更为关注高等教育枢纽的“国家规划”属性。

奈特认为,高等教育枢纽是高等教育跨境国际化的最新表现形式,体现出高等教育国际化在面对复杂的全球化形势时展现出的快速反应。[5]基于奈特所建构的理论体系,高等教育国际化主要表现为“在地国际化”和“跨境国际化”两种形式。其中,前者表现为本土教学、科研等活动所包含的国际化维度,后者则基于人员、项目、高等教育提供者等要素的跨境流动。[6]奈特将“跨境国际化”划分为三个发展阶段,即学生流动阶段、高等教育项目与提供者流动阶段和形成高等教育枢纽阶段。[7]

作为奈特定义下跨境高等教育的最新发展阶段,高等教育枢纽通过在内外部各利益相关主体间建立更具广泛性、战略性的合作关系网络,将高等教育国际化对于高质量知识生产和创新的促进作用提升至新的高度。其中,流动性、群聚效应以及相关主体间的合作是最为关键的要素。[8]高等教育枢纽的形成和发展一方面源于国家、地区、社会对于提升教育服务质量的内在需求,另一方面则来自国际教育市场对于扩大高等教育产业规模和产能的外生驱力。高等教育枢纽的建设过程通常为不同的目标和理念所主导,奈特将其划分为彼此区别又相互联系的三种理想类型,即学生枢纽、人才枢纽和知识/创新枢纽。[9]奈特从发展重点、目标、政策部门、行动者、战略五个维度对三种类型进行了比较。其中,就学生枢纽而言,相关改革和建设主要集中于高等教育系统内部;就人才枢纽而言,其发展重点和目标侧重于高等教育与产业界的联动,以满足本地劳动力市场的需求;而就知识/创新枢纽而言,其建设过程将创新和知识生产作为高等教育发展的重要任务,并积极推动知识/创新向经济效益的转化。[10]不难看出,上述三种理想类型所包含的特征通常同时体现于某一区域或城市(群)的高等教育整体发展与国际化进程之中,并且伴随着时间推移和发展水平的提升动态消长。因此,奈特理论中的高等教育枢纽三种类别或可被视为单一枢纽的三重属性或三个维度,且各维度(属性)的内涵和外延均可针对具体环境进行补充、扩展。基于上述理论视角,本研究对东京都市圈“高等教育枢纽”形成的背景、动因、路径及发展成效加以分析,并尝试就这一域外实践的理论生发价值加以讨论。

二、东京都市圈“高等教育枢纽”形成的背景与动因

高等教育枢纽的形成过程通常兼具“国家规划”与“传统内发”的双重属性,因此并不能完全依赖高校或其他利益相关主体的自发行为,而需要宏观政策制定者协调各因素进行统筹规划。一方面,进入21世纪以来,日本高等教育国际化建设呈现加速态势。日本政府推出一系列新举措,以提升其高等教育的整体质量和国际声誉,这在一定程度上促进了东京都市圈高等教育枢纽的发展与演进。另一方面,高等教育枢纽的形成亦遵循高等教育发展的一般规律,并且无法脱离国家、地区、社会的现实需求。东京都市圈长期以来作为日本高等教育的中心,在高等教育枢纽的建设过程中具有得天独厚的优势。国家与区域的内在需求,加之日本政府对于推动本国高等教育发展、提升国际竞争力的宏观政策干预,在客观上促成了东京都市圈高等教育枢纽的形成和升级。就其背景与动因而言,大致可分为社会(外部)层面因素和高等教育(内部)层面因素,前者包括产业转型后对于知识/创新生产的需求,以及老龄化、少子化现象造成的适龄劳动人口短缺,继而迫切需要更多高素质劳动力补充就业市场;后者则包括东京都市圈域内高校对于提高自身国际竞争力的诉求,以及日本高等教育体系在市场化、普及化背景下对于开拓国际留学市场的现实需求等。

日本社会的老龄化、少子化所造成的劳动力资源短缺长期制约其经济发展。自20世纪90年代泡沫经济破碎以来,日本经济进入漫长的停滞、调整期,其产业结构和发展模式发生转型。如今,第三产业在日本国内生产总值中的占比超过70%,其中知识密集型产业占比逐年上升[11],并成为日本国民经济的支柱。东京都市圈作为日本的经济重镇和产业转型典范,其生产总值约占日本经济总量的1/4。在当前发展模式下,高新技术人才和知识/创新产出成为日本经济增长的核心要素。因此,进一步形成人才、知识汇聚和双向流动的平台,也成为东京都市圈经济社会发展的现实需求。即,一方面通过该平台吸引域外先进技术和前沿知识进入日本,另一方面借助该平台提升自主创新能力,促进本土新技术、新知识的产出。

伴随着人口结构问题的日益突出,日本适龄劳动人口数呈逐年下降趋势。劳动力市场供求的严重失衡促使其渴望吸纳更多外国高层次劳动者。吸引外国高层次人才的重要途径之一即是打造日本高等教育品牌,通过提升日本高校的国际声誉和国际市场竞争力吸引更多外国学生、学者赴日学习、工作。此外,自2008年全球金融危机以来,日本逐渐加大了对工业机器人的研发和生产投入。[12]工业机器人的广泛应用在一定程度上意味着大批劳动力退出低端岗位,转而进入对能力要求更高、经济获益更大、由技术变革催生出的新岗位。[13]为此,日本高等教育机构亟须加强与域外高校的交流合作,从而提供更高质量的课程与培养计划以适配劳动力市场的新需求。在2016年发布的《首都圈整备计划》中,日本政府已明确提出“为促进东京都市圈更高质量的发展,须将其打造成为一个包容多样的‘对流据点’,在促进持续创新的同时主动接受国际市场的检验,从而提升世界影响力”[14]。显而易见,东京都市圈“对流据点”即高等教育枢纽建设对于保障日本未来劳动力(人才)市场的供需平衡有着至关重要的作用。

如前所述,伴随着“教育立国”政策的提出,“二战”后的日本不仅实现了经济腾飞,其高等教育也再度复兴。在整个20世纪后半叶,日本顶尖大学在科研领域所取得的成绩在世界范围内受到高度认可。[15]有学者指出,这一时期日本高等教育的国际声誉并非单纯通过融入全球体系所取得,而是通过保护以本民族语言、文化为基础的高等教育体系得以实现[16],这一发展模式与国际化之间存在着天然的张力。进入21世纪,随着全球化、市场化的纵深发展,日本高等教育的外部竞争环境日益严峻。随着中国、韩国、新加坡等国高等教育的迅速崛起,进入QS世界大学排名前200位的亚洲其他国家高校数量从2014年的26所增至2022年的36所。[17]相较于亚洲各新兴经济体高等教育总体国际竞争力的提升,日本高校显然难以在高度全球化的科研和人才培养领域保持昔日遥遥领先的地位。构建区域高等教育枢纽,被视为全球竞争背景下东京都市圈高等教育发展的现实选择,而《首都圈发展白皮书》也明确将提升国际竞争力作为三大发展主题之一。[18]

自20世纪90年代以来,日本高等教育进入普及化阶段,高等教育入学率不断上升并于2021年达到83.8%。[19]相较于供给端的持续增长,日本18岁适龄入学人口数在近10年内一直保持稳定,高等教育国内市场趋于饱和。随着20世纪90年代以来日本政府放宽对大学设置的限制,加之日本社会对于设立新大学的普遍乐观态度,其高等教育机构数量迅速增加,但如今诸多高校因无法达到招生额度而面临破产。在高等教育市场化、普及化的双重背景下,开拓国际留学市场成为打破这一困境的现实选择。进入21世纪以来,伴随着学费收入占比的增加和高等教育服务周边产业的蓬勃兴起,世界各国均开始重视留学产业对经济发展的促进和带动作用。据2020年《文部科学省白皮书》统计显示,赴日外国留学生的生源地主要为中国、韩国、越南等临近的亚洲国家。[20]发挥东京都市圈高等教育枢纽的集群效应,显然有助于重塑日本高等教育的全球声誉,继而提升其在国际高等教育市场的竞争力。

三、东京都市圈“高等教育枢纽”的建设路径

如前所述,东京都市圈“高等教育枢纽”的发展路径兼具“国家规划”与“传统内发”双重属性,既依托高校等利益相关主体的自发行为,又借助宏观政策的牵引。为突破高等教育国际化发展的瓶颈,日本文部科学省于2014年推出“顶级全球性大学计划”,旨在全面提升日本高等教育的“国际竞争力”和“国际通用性”。[21]该计划由日本学术振兴会具体实施,其资助对象分为A、B两类高校。A类大学为日本“顶尖型大学”,以进入世界大学排名前100位为目标,开展具有世界一流水准的教育与科研活动;B类大学为“全球化牵引型大学”,高校须基于已有发展成果进行创新探索,从而引领日本社会的整体国际化进程。[22]经过严格筛选,日本文部科学省于2014年选定13所A类大学和24所B类大学进行定向资助。其中,位于东京都市圈内的高校(17所)占该总数的46%,分别为:A类大学6所,具体包括东京大学、东京医科齿科大学、东京工业大学、庆应义塾大学、早稻田大学、筑波大学;B类大学11所,具体包括东京外国语大学、东京艺术大学、明治大学、国际基督教大学、立教大学、芝浦工业大学、创价大学、上智大学、东洋大学、法政大学、千叶大学。入选高校涵盖以东京大学为代表的国立综合性高水平研究型大学,以庆应义塾大学为代表的私立高水平研究型大学,以筑波大学为代表的综合性大学,以及以东京医科齿科大学为代表的单科型大学等,上述“旗舰”高校共同构成东京都市圈多元化,高水平大学集群。

为保障计划的有效实施和资金的合理使用,“顶级全球性大学计划”设计了全方位评价机制。各高校在申报时须依据“通用指标”和体现学校特色的“个性指标”提供未来规划。其中,通用指标包括国际化、大学治理、教学改革三个模块,各模块包含多项具体指标。三者中,又以国际化模块为重点,包含多样性、流动性、留学支援体系、语言能力、教育体系国际通用性、国际开放度六个维度的指标。就个性指标而言,除体现学校发展特色外,A类大学还须在提升国际地位和科研水平方面明确未来发展目标和策略。[23]日本学术振兴会设立了包括跟踪评估、中期评估、结果评估在内的全过程评价体系。除一年一度的跟踪评估(中期评估实施年份除外),在计划实施后的第4年(2017年)和第7年(2020年)实施两次中期评估,计划结束时(2024年)进行结果评估。[24]每次中期评估会对各高校的发展状况进行“总括评价”。“总括评价”分为S-D五个等级,其中S代表可以达成预期目标,A代表可能达成预期目标,B代表须进一步改进才可能达成预期目标,C代表目标达成困难,须适当缩减财政支援,D代表目标达成非常困难,应终止财政支援。[25]

就发展重点而言,A、B类大学均关注教育质量、知识/创新生产、人才培养三个方面。在此基础上,“顶尖型大学”(A类)更侧重于国际声誉的提升,“全球化牵引型大学”(B类)则更侧重于服务本国社会发展。就发展目标而言,在提升高等教育质量和国际化水平的总体目标基础上,东京都市圈域内各入选高校在制定发展规划时,均在人才吸纳与培养、科研、引领社会发展等方面提出了各自具体的发展愿景。就具体举措而言,大部分入选高校均将教学、科研、留学生政策以及与海外机构的交流合作列为重要的改革维度。以日本“顶级全球性大学计划”为代表的宏观政策干预,赋予了高等教育枢纽形成过程除“传统内发”(即现实诉求驱动)外的“国家规划”(即宏观政策驱动)属性。东京都市圈域内入选高校在这一宏观政策干预的牵引下,其整体发展态势呈现出构建学生枢纽、人才枢纽,以及知识/创新枢纽的趋势。

四、东京都市圈“高等教育枢纽”的发展成效

为关照东京都市圈“高等教育枢纽”形成过程的“国家规划”属性,本文仍以“顶级全球性大学计划”跟踪评估与中期评估结果为例,基于特定时间节点审视其域内高水平大学的整体国际化进程。截至2021年,该项计划实施已超过7年,东京都市圈17所入选高校在国际化方面均取得了长足进步,高等教育枢纽发展、升级成效初见。从最近一次(2020年)中期评估“总括评价”结果看,13所域内入选大学被评为A级,即按照目前的发展态势可达成最终的目标;4所被评为S级,即目前发展情况非常好,达成既定目标指日可待。①2020年,因全球疫情等不可抗因素致使出国留学人数大幅回落,这一人数波动显然并非由于政策失败所引发。如前所述,人员(学生、人才)和知识/创新的跨境流动与汇聚是国际高等教育枢纽形成的重要表现形式。17所入选高校在学生流动与人才培养、教职员流动与人才队伍建设、国际化的知识/创新生产过程与产出等方面,均在一定程度上反映出东京都市圈作为“高等教育枢纽”的整体发展成效。

(一)学生跨境流动与人才培养国际化

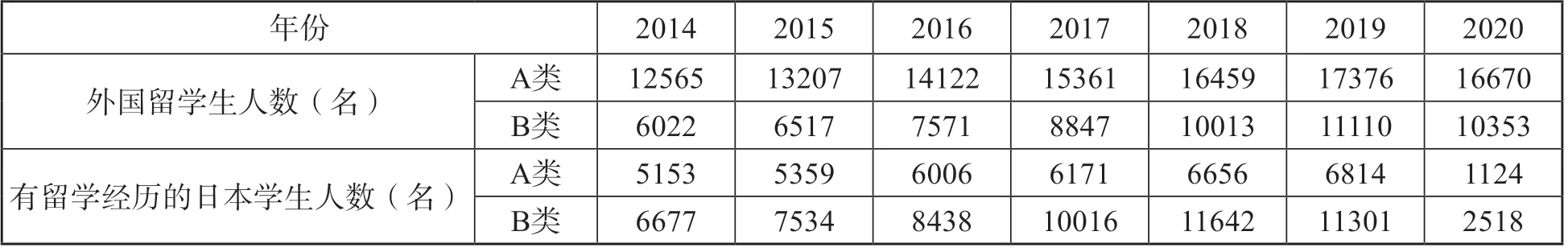

促进学生流动是构建高等教育“学生枢纽”的基本路径。从“顶级全球性大学计划”开始实施的2014年至2020年,东京都市圈17所入选高校招收留学生总人数由18587人增至27023人,且除2020年受疫情影响人数稍有回落外,自2014年至2019年均保持逐年稳定增长(见表1)。其中,A类大学总数虽远少于B类大学,但历年招收留学生人数远高于后者,占总人数的50%以上。值得注意的是,上述差距随着B类大学留学生政策的完善正在逐渐缩小。截至2020年,东京都市圈B类大学招收留学生人数占域内入选高校招收留学生总人数比例由32.3%增至38.3%。除招收外国留学生,东京都市圈域内各入选高校还积极输送本国学生出国留学深造。17所入选高校有留学经历的本国学生总人数由2014年的11830人逐年增长至2019年的18115人(见表1)②文中第四部分正文所涉及的所有数据和表1、表2、表3、表4的所有数据,除另行标注文献来源外,其他均来自:日本学術振興会.スーパーグローバル大学創成支援事業令和3年度(2021年度)フォローアップ結果 [EB/OL].(2021-11-30)[2022-04-14].https://www.jsps.go.jp/j-sgu/data/follow-up/r3/sgu_r3FU_kekka.pdf.。为促进学生跨境流动,17所入选高校主要采取两方面的国际化举措,即建立在地化的英语授课课程体系和进一步完善保障学生跨境流动的政策。

表1 17所入选高校学生跨境流动情况

表2 17所入选高校课程国际化改革情况

为提高外国学生赴日留学以及本国学生出国深造的积极性,东京都市圈17所入选高校均不断完善留学政策,为学生跨境流动提供便利。例如,与海外高校建立合作关系,增加校际互派留学生名额等。计划实施期间,东京都市圈A类、B类高校通过大学间协议派遣出国的本国学生和接收的外国留学生分别由计划开始前的8978人、4039人,增至2019年的15417人、11095人。[26]其次,各高校通过开设拥有国际通用编号的课程,使国内外大学间的学分互换更为便捷。从两次中期评估结果看,东京都市圈A类、B类高校2017年拥有国际通用编号的课程数量达90623门,相较于计划开始实施的2014年增长213%,2020年则达到123034门(见表3)。除此之外,为进一步扩大留学生规模,东京都市圈17所入选高校在招收留学生时开始使用国际考试成绩代替传统入学考试成绩,通过该方式申请入学的留学生人数从2014年的4928人增至2020年的16585人(见表3)。同时,为减轻学生留学期间的经济负担,各高校相继设立留学生奖学金。就日本国内学生而言,为加强本校学生参与国际交流的能力和意愿,东京都市圈的A类、B类高校均鼓励学生参加外语证书考试,并鼓励学生入住(本国学生-外国留学生)混居型宿舍以增加跨文化交流机会。虽然各高校对于学生外语水平的要求各不相同,但总体而言,外语水平达到本校标准的学生人数逐年递增,2020年达到94784人。与此同时,入住混居型宿舍的日本学生也达到8152人(见表3)。

表3 17所入选高校人才培养国际化实施情况

表4 17所入选高校教职员团队国际化情况

为减少外国留学生的语言顾虑,东京都市圈17所入选高校积极构建了各自的英文授课课程体系。就整体而言,使用英语授课的课程数量由2014年计划开始时的10413门增至2020年的21290门,教学大纲英语化课程数量由2014年的17341门增至2020年的76131门(见表2),这在相当程度上降低了留学生赴东京都市圈学习的语言门槛。除转变个别课程的授课语言,17所入选大学也相继推动本校全英语授课学位项目的建设,开设全英语授课学位项目的专业数量由计划实施时的280个增至2020年的374个(见表2)。从两次中期评估结果看,英语授课课程体系的建立在促进学生跨境流动方面取得了显著成效。2014年,东京都市圈17所入选高校全英语授课学位在读总人数为11044人,而这一数字在2017年第一次中期评估时增至17316人(见表2),同比增长56.8%。这一增长趋势虽在2020年第二次中期评估时因全球疫情等不可抗力有所减缓,但同比增长率仍达到35.6%。在东京都市圈“顶级全球性大学计划”入选高校英语课程体系构建过程中,A类大学凭借自身良好的学术基础和合理的发展规划始终保持领先优势。

(二)教职员流动与人才队伍建设国际化

高校教职员的跨境流动和教职员团队的国际化是高等教育枢纽形成过程中不可或缺的要素,是构建区域“人才枢纽”的关键一环。从日本学术振兴会公布的数据看,在东京都市圈17所“顶级全球性大学计划”入选高校中,专任外籍教职员人数从2014年的1617人增至2020年的2243人,其中专职外籍教师人数占90%以上(见表4)。与此同时,东京都市圈A类、B类各高校拥有国外学位的专任本国教职员人数也从2014年的1975人增至2020年的2275人(见表4)。17所入选高校均采取了灵活多样的方式提升教职员团队的国际化水平。例如,各高校为了吸引优秀海外学者,都制定了更具弹性的年薪制和各类优惠政策。各高校还通过临时聘用、合作学校委派等灵活雇佣方式满足日常教学、科研中对外籍教职员的需求。例如,东京大学通过与海外高校建立合作关系,以访问教授、客座教授等形式招聘外国学者短期任教。除招募拥有海外学位的教职员外,各高校也为本国教职员创造提升国际化能力的机会,具体包括赴海外任职、留学、在地化培训等。例如,东京大学通过“大学全球化职员”(University Globalization Administrator)制度选派职员赴海外研修,其后进入该校“全球校园推进室/本部”等国际化相关部门任职。[27]

(三)国际化知识/创新成果的产出

知识/创新生产是研究型大学的首要任务之一。具有国际化特征的知识/创新生产过程与成果不仅体现出学校的综合科研实力,而且也被视为体现区域“知识/创新枢纽”属性的关键指标。东京都市圈17所“顶级全球性大学”计划入选高校均可被视为区域知识/创新生产的重要引擎。2020年中期评估结果显示,各入选高校均在这一维度达成了预期发展目标,具体表现在科研投入、科研合作、校地协作、论文国际共著、国际学科排名等方面。

东京都市圈域内各入选高校为促进科研项目的可持续性,均给予科研活动充分的资金支持。例如,筑波大学于2019年度通过大学风险投资筹措资金74亿日元(约合3.7亿人民币),用于持续推进创新型研究的开展。[28]与国内外顶尖科研机构合作是促进知识/创新生产最有效的途径之一。在“顶级全球性大学计划”实施期间,东京都市圈内建立了层次多样的科研合作体系。有些高校在校内建立科研合作平台,广泛吸纳各国优秀学者和科研项目加盟。例如,东京工业大学于2016年通过重新整合原有研究机构,建立了以构建“世界研究枢纽”为目标的“科学技术创成研究院”,广泛招聘世界顶尖学者。截至2020年,该平台已经吸引了来自24个国家的324位世界一流学者加盟。[29]亦有高校通过与企业共同建立合作平台促进创新产出。例如,东京医科齿科大学与日本电子株式会社联合设立“细胞构造生理学研究部门”等。此外,为了加强知识/创新成果与地区发展间的联动,17所入选高校也积极承担区域性研究项目。例如,东京医科齿科大学设立了由东京都政府资助的“东京都地域医疗政策学讲座”,以及由茨城县政府资助的“茨城地域产科妇科讲座”等,助推科研活动与地区发展的有效联动。[30]

论文的国际共著情况和世界大学排名虽无法全面反映大学科研活动的成绩,但却仍是检验国际化知识/创新生产成果的直观指标。东京都市圈6所A类高校在“顶级全球性大学计划”实施之初就在这两个方面设定了具体目标。从2020年中期评估结果看,各高校均在各自优势领域取得一定成绩。例如,东京工业大学基于2016年成立的“科学技术创成研究院”平台开展大量高水平国际合作研究,截至2020年5月依托该平台共发表国际共著论文316篇[31];筑波大学的国际共著论文比例亦由计划开始前(2013年)的28.1%上升至2018年的31.5%。[32]就世界学科排名而言,以A类高校早稻田大学为例,其在QS世界大学学科排名中前100位专业数由计划开始前(2013年)的3个增至2020年的10个。[33]整体而言,东京都市圈高等教育机构通过与域内外多元主体的合作,促进了区域知识/创新的生产与成果转化。

五、审视东京都市圈“高等教育枢纽”发展的理论生发价值

如前所述,东京都市圈高等教育枢纽的形成与发展过程兼具“国家规划”与“传统内发”的双重属性,并且兼具构建学生枢纽、人才枢纽、知识/创新枢纽的趋势与愿景,其形成、发展的现实轨迹和客观成效在一定程度上丰富、发展了作为高等教育国际化理论体系组成部分的“高等教育枢纽”学说。在内外部客观因素的推动和政府规划的主观牵引下,东京都市圈逐渐具备“高等教育枢纽”的特质,成为国际学生、国际人才以及知识/创新的汇聚之地和“对流据点”。21世纪以来,日本高等教育面临复杂而严峻的国内外环境。随着亚洲新兴经济体高等教育的崛起,其在全球教育市场竞争中面临挑战。而对于普及化、少子化背景下的国内高等教育市场而言,供求关系倒置,需求趋于饱和,更多日本高校将目光投向海外市场。在社会(外部)层面因素和高等教育(内部)层面因素的共同作用下,东京都市圈凭借其历史地位和独特的区位优势,以“顶级全球性大学计划”等宏观政策干预为契机,逐渐形成了具有优质教育资源富集、国际人才富集、知识/创新富集等特征的国际高等教育枢纽。入选该计划的A类、B类大学作为东京都市圈“旗舰高校”对于区域高等教育枢纽的形成起到了引领和标杆作用。这一发展过程集中体现出奈特理论中高等教育枢纽三种理想类型的典型特征,兼有以吸引和服务学生为目标的高等教育系统内部改革、以回应大学与地区发展需求为出发点的国际化人才队伍建设举措,以及旨在促进知识/创新成果产出和转化的全球合作与校地合作。

东京都市圈高等教育枢纽的发展过程亦存在显而易见的问题。例如,以日语为载体的既有教育传统与以英语为载体的教育国际化项目之间仍存在张力。此外,作为先发国家,日本的国家建构与近代化完成较早,东京都市圈高等教育枢纽的形成显然并非完全由国家统一规划,其“传统内发”属性势必带来协同性问题。因此,审视东京都市圈高等教育枢纽的形成与发展,或可引出一系列围绕非西方经济体高等教育枢纽建设兼具理论与实践意义的问题。例如,非英语/非西方国家如何在构建高等教育枢纽的过程中平衡英语课程体系建设和本国既有培养体系之间的关系,如何通过高等教育枢纽建设实现高水平人才的双向、有效流动,以及新兴经济体如何在构建高等教育枢纽的过程中强化知识成果产出与地区发展间的联系等。上述问题均有待后续研究基于对本土及域外实践的审视,以及对既有高等教育国际化理论体系及“高等教育枢纽”学说的补充和发展加以回答。就既有理论体系的发展与再建构而言,或应以整体的视角审视高等教育枢纽的不同理想类型及其特征,以动态的视角审视内外部因素对其形成和发展轨迹的影响乃至形塑,以辩证的视角审视其“传统内发”与“国家规划”属性,以及立足于对高等教育国际化全球实践的全面认知,客观审视既有理论对相关概念的建构。