大运河文化保护政策扩散的时空演进机理探究

周丙锋,谢新水,李小娟

(1.首都师范大学 资源环境与旅游学院,北京 100048; 2.首都师范大学 管理学院,北京 100048)

一、问题的提出

始建于春秋时期的大运河至今已有2500多年的历史,全长约3200多公里,遗产河道总长度1011公里。大运河河道空间跨北京、天津两个直辖市,河北、河南、山东、安徽、浙江、江苏等6个省,流经37座城市;大运河沿线城市涵盖两个直辖市和35个地级市(以下简称“大运河沿线城市”),河道遗产27段、遗产点58处[1]。大运河沿线城市人口密度大、经济总量和人均经济水平相对较高。2014年6月,中国大运河入选了《世界遗产名录》,大运河文化保护从此进入“后申遗时代”。与此相适应,大运河文化保护政策的目标也发生了改变:由遗产保护转向保护、传承和利用。

2015年5月,江苏省扬州市人民政府印发了《大运河扬州段遗产保护办法》(扬府规〔2015〕1号)。我国地方政府首次对大运河保护、管理和利用行为进行了规范,这是大运河文化保护政策的开端。此后,大运河沿线杭州、宁波等城市迅速学习、效仿、制定大运河文化保护政策,大运河文化保护政策创新扩散开始起程。2017年2月和6月,习近平总书记先后两次就大运河文化遗产保护、传承和利用作出重要指示:“大运河是祖先留给我们的宝贵遗产,是流动的文化,要统筹保护好、传承好、利用好”。2019年2月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《大运河文化保护传承利用规划纲要》(中办发〔2019〕10号)(以下简称“规划纲要”),开启了大运河文化保护政策的顶层设计,将保护、传承和利用大运河文化上升为国家战略规划[2]。这是新时代国家层面对大运河文化保护的重大决策。[3,4]为贯彻实施“规划纲要”,国家发展改革委联合国家文物局、水利部、生态环境部、文化和旅游部编制了大运河文化遗产保护传承、河道水系治理管护、生态环境保护修复、文化和旅游融合发展等4个专项规划[5](以下简称“专项规划”)。在专项规划的指导下,大运河沿线城市学习、借鉴、应用先进经验建立了大运河文化带建设工作组、研究院等相关组织;还制定大运河文化保护、传承、利用的各种政策。截止到2021年6月,大运河文化保护政策有104份。

大运河遗产河道多领域、分段治理的格局,不同的遗产类型、沿线城市对遗产保护的不同目标,为大运河文化保护政策创新扩散提供了内在动力和现实需求。基于这一考察背景,本文以政策创新扩散理论为分析框架,将2015年—2021年间大运河文化保护政策为研究对象,运用政策文本分析法和GIS空间定量分析法,研究大运河文化保护政策创新扩散空间演进的特征,主要探究了三个方面的问题。一是运用政策文本分析法,探究大运河文化保护政策创新扩散的时间演进机理;二是使用标准差椭圆定量分析大运河文化保护政策创新扩散总体趋势;三是使用莫兰指数定量研究大运河文化保护政策创新扩散的集聚效应、近邻效应。希望以新的研究方法达到两个目的:在政策实践层面,进一步挖掘大运河文化保护政策创新的扩散机制,为下一步大运河文化保护政策创新扩散提供新思路;在政策理论层面,进一步丰富政策创新扩散理论的研究方法,拓展应用场景,完善政策创新扩散理论。

二、文献综述、数据来源与研究方法

(一)文献综述

19世纪60年代起,西方学者开始研究政府间政策创新扩散的现象[6]。经过60多年的发展,政策创新扩散理论成为了公共政策过程研究的重要理论之一,在概念和动因、时空演进、模式和机制[7]及方法研究方面都得以完善[8]。就政策创新扩散的影响因素而言,研究取得了深入的成果。从扩散模式看,有区域扩散模型、全国互动模型、垂直影响模型和领先—跟进模型等[9]。从扩散机制看,包括强制、模仿、学习、竞争和社会化等五种机制。从影响扩散的因素看,与经济、文化、资源等其他影响因素密切相关。[10]从时间维度看,包括缓慢扩散期、快速扩散期和平稳扩散期而且呈出“S”型曲线。从空间维度看,呈现出明显的近邻扩散效应[11]。一些文献开始尝试政策创新扩散机制整合的研究[12],尝试使用政策网络理论构建一个整合性框架[13]。

目前,政策创新扩散研究方法,由定性描述发展到定量研究与定性研究相结合。当前国内外将政策文本分析视为政策创新扩散定性研究的常用方法,关键词、发文机构、发文时间等因素,被视为衡量政策创新程度的因素;此外,事件史分析方法(EHA)[14]和大N数样本的研究策略[15]成为这一领域重要的定量研究方法。从政策创新扩散的实践领域来看,这些定量方法广泛用于地方政府分级诊疗[16]、健康码[17]、体育产业[18]、政府网上政务服务[19]等领域。还有文献运用文件计量学中的时间序列、网络分析法等对一带一路建设[20]、公共卫生危机治理[21]、政府公文[22]、互联网治理[23]等领域的政策文本进行量化分析。一些文献运用政策文本分析法和事件史分析法对医药价格[24]、政府信息公开[25]、养老保险[26]、河长制[27]等政策领域进行了研究。2014年以来,由于大运河文化遗产保护、传承和利用已上升为国家战略,相关研究成为热点[28]。对大运河文化保护政策的研究有三个方面。法学领域主要聚焦在如何有效构建大运河的立法体系[3,29]、考察了大运河立法体系的演变过程,立法逻辑和原则。跨学科方法的文献主要研究了大运河文化带的价值[30,31]、生态空间[32,33]和经济发展[34,35]等。公共管理学的文献关注大运河保护的适应性管理模式[2]、协同治理机制建设[36,37]等。

概而言之,尽管,目前诸多文献关注了公共政策创新扩散的过程、模式和路径,但很少有文献定量研究政策创新扩散的空间演进,对政策创新扩散的空间演进效应,进行定量分析的文献比较缺乏。此外,公共管理领域对大运河文化保护政策的关注不够,对大运河文化保护政策创新扩散的研究少之又少。为了完善、丰富政策扩散理论的方法,拓展应用场景,本文用政策文本和GIS空间定量分析法,来探究大运河文化保护政策创新扩散的时空演进机理。

(二)数据来源

本文的数据来源于三个方面。其一,通过网络从各部委、各省市政府及其相关部门的门户网站,获取大运河文化保护政策的相关信息,包括政策文本以及其颁布时间。截至2021年6月30日共获得104份有效数据。其二,通过《中国城市统计年鉴》、大运河沿线各城市的统计年鉴等,获取本文涉及到的社会经济数据。其三,通过联合国教科文组织官方网站(1)联合国教科文组织官方网站为https://whc.unesco.org。,获取大运河的遗产点等相关资料。

(三)研究方法

对于政策创新扩散而言,时空形态演变是两个关键的方面,了解这两个方面有利于全面掌握政策创新扩散的关键点。毕竟,广泛地应用于分析自然、经济和社会领域内空间关系的空间自相关算法,是度量研究对象集聚性、相关性的空间统计学方法。如果忽略政策创新扩散在空间上的相关性,对政策创新扩散评价的结果就不完整。因此,本文采用的研究方法主要有两个:政策文本分析法和GIS空间定量分析法。一方面,以政策文本分析法,分析大运河文化保护政策创新扩散的时间效应;另一方面,以GIS空间定量分析法探究大运河文化保护政策创新扩散的空间效应。就空间效应的分析而言,又采用了两个具体的方法。

一是以标准差椭圆方法研究大运河文化保护政策创新扩散的方向和分布。标准差椭圆方法是通过可视化的方式,准确描述研究对象整体空间分布和多维特征的工具[38],是常应用于定量研究经济、社会领域内的空间分布变化的经典方法。本文将该方法引入大运河文化保护政策创新扩散研究中,主要目的是利用重心、面积、方位角、扁率或长短半轴等参数来定量界定大运河文化政策创新扩散的空间演化特征[39]。二是以莫兰指数研究大运河文化保护政策创新扩散受邻近地理因素的影响情况[40],希望以此考察大运河文化保护政策扩散的空间关联性和集聚性问题。

三、大运河文化保护政策创新扩散的时间演进

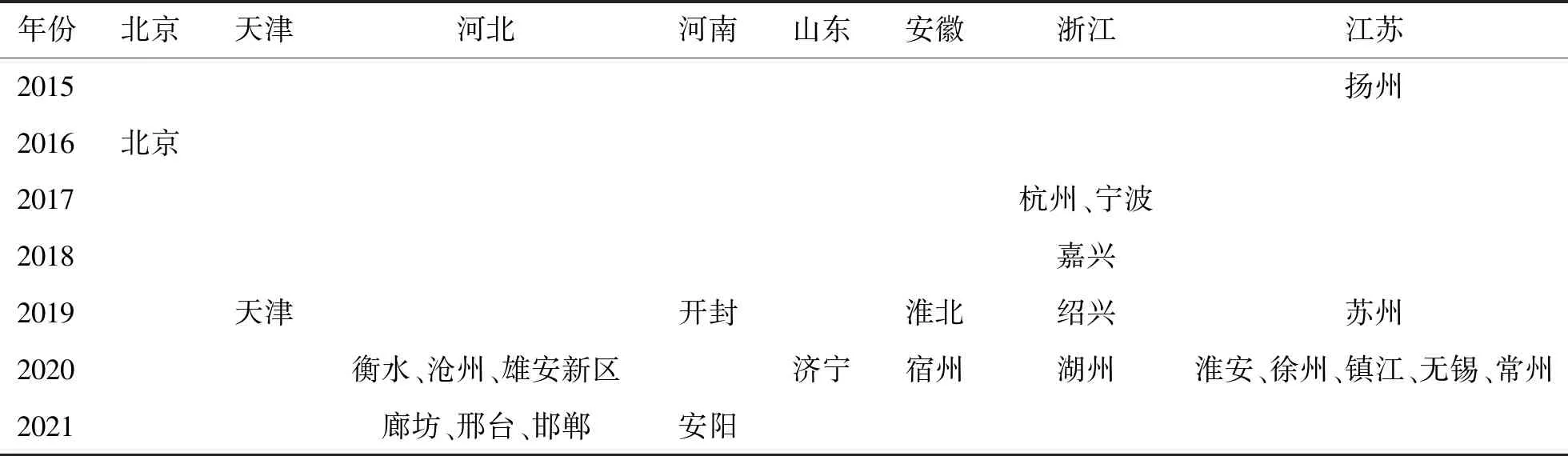

大运河列入《世界遗产名录》后,保护、传承、利用大运河文化成为重要的国家战略之一[29]。在现实需求、行政压力的驱动下,大运河沿线地方政府迅速制定相关政策。截止2021年6月,大运河沿线8个省份(直辖市)均发布了保护政策,沿线2个直辖市和35个地级市中,已有25座城市制定并颁布了相关政策,5座城市正在制定中待发布,占比81%,此外,还有7座城市还未制定相关政策(如表1)。已颁布104份政策法规中,主要包括大运河遗产保护办法和大运河文化保护传承利用实施规划。

表1 大运河沿线城市文化保护政策发布时间

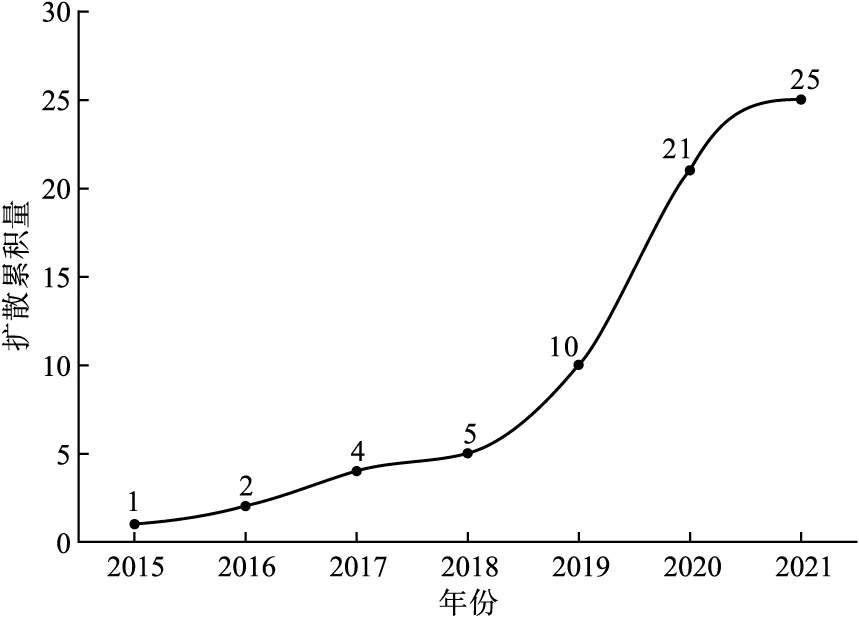

以大运河文化保护政策发布年份为横轴,以发布政策城市数量为纵轴制作折线图,可以观察大运河沿线城市保护政策的时间维度上扩散趋势(如图1)。据图可知,大运河文化保护政策创新扩散的时间趋势呈近似“S”型曲线。根据该曲线可以看到政策扩散的时间演进形态:开始是增长缓慢,然后增长加速,最后缓慢结束。这种扩散趋势符合既有研究所揭示的公共政策创新扩散的一般规律[41]。

图1 大运河沿线城市文化保护政策创新扩散趋势图

从扩散过程来看,大运河沿线保护政策创新扩散可分为“政策初创推广期、政策创新扩散初现期、政策创新扩散爆发期”三个阶段,这三个阶段分别对应缓慢扩散、加速扩散和快速扩散三个特征。

(一)2014年—2015年:政策初创推广期

该阶段是大运河文化保护政策扩散的准备期,就如何保护传承利用大运河文化而言,沿线城市处于探索阶段。在此阶段,大运河沿线城市既缺乏上级政府的政策指导,更缺少国家层面的政策参考,从而,在政策制定方面缺乏可参考的框架和内容,更无可学习、模仿和借鉴的对象,所以,只能通过自发创新与试点来探索政策的制定。在政策初创推广期,扬州市成为政策创新扩散的源头。

因为扬州市是大运河的原点城市,也是大运河文化遗产的申遗牵头城市,拥有中国最早的人工运河遗存:春秋战国时期开凿的邗沟,即大运河真正的源头。从遗产分布看,大运河沿线有58处遗产点,扬州拥有10处,扬州成为拥有大运河遗产点最多的城市。因此,扬州保护、利用和开发遗产资源的任务最为艰巨也最有前景。从政策经验看,扬州有大运河文化保护的经验。2012年10月,扬州市人民政府颁布了《扬州市大运河遗产保护办法》(扬府规〔2012〕11号)。尽管,该办法现已废止,但为大运河文化保护新政策的制定提供了可借鉴的经验。从经济条件看,2014年、2015年扬州市人均GDP分别为83821元和91501元,扬州市良好的经济条件,为大运河文化保护政策的制定提供了积极性,也为其实施提供了财政保障。在推进大运河文化保护政策方面,由于扬州有内驱力,所以走在前列。2015年,扬州市率先颁布了《大运河扬州段遗产保护办法》。该办法提出了统一规划、分级负责、分段管理等新举措;明确提出了促进大运河沿线经济、社会、文化全面协调可持续发展的目标;规范了遗产保护、传承和利用等行为。该办法是大运河文化保护政策创新扩散的基础。

(二)2016年—2018年:政策创新扩散初现期

由于大运河文化保护政策的内容和框架尚不完整、不完善、不成熟,其他沿线城市对此进行学习和借鉴需要时间,所以,2016-2018年,大运河文化保护政策仅在扬州、北京、杭州、宁波、嘉兴等城市扩散。此时,从政策创新扩散的影响因素看,政策动力、相对发达的经济、遗产点数(如表2所示)是重要因素。

表2 2016年—2018年大运河部分沿线城市人均GDP(元)和遗产点数(个)

北京市位于大运河最北端和漕运终点,她的发展与大运河密切相关。大运河北京段横跨六区,沿线遗产等级高、密集分布、时间跨度长、类型多;现在大运河北京段是连接北京中心城与副中心的纽带,地位重要[42]。2016年3月,在落实首都城市战略定位、履行首都职责,推进京津冀协同发展的大背景下,北京把大运河文化带建设纳入到了“十三五规划”,并率先提出大运河文化带的概念[43]。通过“十三五规划”来推进大运河文化的保护,对其他相关地区有重要影响。2016年12月,为了加强大运河世界文化遗产保护,促进大运河世界文化遗产突出价值的保存、研究与展示,发挥文化遗产在杭州市发展中的作用,杭州市通过了《杭州市大运河世界文化遗产保护条例》。这一条例为大运河文化保护政策创新扩散增添了新推动力。2017年2月和6月,习近平总书记先后两次就大运河文化遗产保护、传承和利用作出重要指示,赋予了大运河文化保护政策扩散重要的力量,标志着我国全方位迈开了实践探索的步伐。此后,大运河沿线城市纷纷开始借鉴经验,制定相关政策。2017年12月,浙江宁波市人民政府发布了《宁波市大运河遗产保护办法(2017修订)》。2018年4月,浙江省嘉兴市人民代表大会常务委员会发布了《嘉兴市大运河世界文化遗产保护条例》。

经过五年的探索,扬州、北京、杭州、宁波、嘉兴等城市发布了大运河文化保护政策。这些政策既为上级政府提供了丰富的政策经验,又有利于大运河沿线城市互相借鉴、学习,而且为国家层面制定大运河文化保护政策打下了基础。

(三)2019年—今:政策创新扩散爆发期

2019年2月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《大运河文化保护传承利用规划纲要》。2019年6月,印发了《大运河文化保护传承利用工作省部际联席会议制度》。联席会议由国家发展改革委、中央宣传部、文化和旅游部等17个部门以及大运河沿岸的等8省(市)组成,国家发展改革委为牵头单位。2019年9月,国家发改委形成了《河道水系治理管护》《生态环境保护修复》《文化旅游融合发展》《文化遗产保护传承》四项专项规划,并指导沿线8省市编制了8个地方专项规划。2019年12月,《长城、大运河、长征国家文化公园建设方案》颁布。根据“建设方案”提出了四个方面的任务。一是推动保护传承利用理念入法入规,制定大运河保护条例。二是结合国土空间规划等文件修订完善前期文件,形成区域规划。三是强化顶层设计,构建跨区域协作和信息共享机制完善管理体制。四是围绕大运河文物和文化资源保护传承利用的目标推进基础工程建设。为保障贯彻落实《大运河文化保护传承利用规划纲要》等上级规划文件,各省市开始加快制定大运河文化保护的相关政策,结合中央政府的指导性政策,陆续发布基于自身实际情况的实施方案。

截至2020年4月,大运河沿线省级8个实施规划全部出台,正式形成“四梁八柱”规划体系,确定大运河文化带建设基本框架,为各省逐步完善后续政策打下了基础。2020年,河北省沧州市率先在市域级构建顶层设计,提出构建“1+1+6”规划体系,包括1个实施规划、1个实施方案和6项专项规划。沧州市在实践层面的有力探索,为大运河沿线其他地方城市提供经验。2020年,江苏省内的淮安、徐州、镇江、无锡和常州5个城市完成了政策制定,浙江省的湖州市也完成了政策制定。2021年,河北的廊坊、邢台和邯郸以及河南的安阳相继发布了政策。

在这个阶段,通过自上而下的辐射扩散,大运河沿线城市文化保护政策扩散创新到了爆发期。这得力于以下几个方面的力量。(1)从国家层面来说。通过吸纳地方政策创新的经验,中央政府形成完整的政策体系;国家将大运河文化保护、传承和利用的效果纳入地方政府绩效考核评价体系;此外,通过与河长制等制度,明确、有效衔接了大运河河道的主体责任和权责关系。(2)从地方层面来说,自上而下形成的推动力是政策创新爆扩散的主要动力。其中,国家层面政府高位推动是大运河沿线地方城市文化保护政策爆发式扩散的重要原因;同时,地方政府希望以此加强生态保护并通过文旅融合增加收入,这些也成为政策创新的内在动力;此外,大运河沿岸城市间“竞标式竞争”和地方政府政绩考核的压力,共同推进大运河文化保护政策创新扩散。这样一来,大运河文化保护政策创新扩散保持了稳定增长状态。

四、大运河文化保护政策创新扩散的空间演进

根据Tobler地理学第一定律(Tobler's First Law of Geography),在地理空间中,任何事物都是与其他事物相关联的,相近的事物更相关[44];因此,地理近邻性成为空间格局的重要特征[45]。利用GIS中的标准差椭圆方法对政策扩散总体变化趋势进行考察,可以获取大运河文化保护政策创新扩散的空间格局,发现政策创新扩散中的空间演进特征。此外,利用空间自相关分析方法,可以对大运河文化保护政策扩散空间演进的集聚效应和近邻效应进行考察(2)本研究所涉及的GIS空间统计分析使用GeoDa 1.18,制图使用ArcGIS 10.4,所涉及的投影坐标系为WGS_1984_UTM_Zone_50N。,可从两方面进行。一方面,用全局莫兰指数考察大运河文化保护政策创新扩散的空间依赖特征;另一方面,利用局部莫兰指数考察大运河文化保护政策创新扩散的集聚现象。

(一)大运河文化保护政策创新扩散空间演化的总体趋势

本研究利用标准差椭圆方法,计量大运河文化保护政策在其沿线城市创新扩散的重心、范围、方向和形态及其变化。这4个空间统计指标分别用标准差椭圆的中心、面积、方位角和扁率来表达。(1)标准差椭圆的中心用经纬度坐标确定。通过标准差椭圆中心可以确定大运河文化保护政策创新扩散的方向,发现扩散重心及变化轨迹。(2)标准差椭圆的面积能够描述政策创新扩散的展布范围。通过标准差椭圆的面积及其变化,探查大运河文化保护政策创新扩散的两种趋势:集聚或扩张。如果面积减少则说明椭圆内的城市政策扩散的速度快于外部城市,处于集中趋势,反之,则为扩张趋势。(3)标准差椭圆方位角能够考察大运河保护政策创新扩散的方向,方位角的变化反映政策创新扩散主方向的变化。标准差椭圆扁率为长短轴之比,扁率越大,表明政策创新扩散的空间分布更具集聚于主方向上,扩散空间分布越狭长;如空间分布接近于圆,则意味着扩散空间分布更分散[46]。

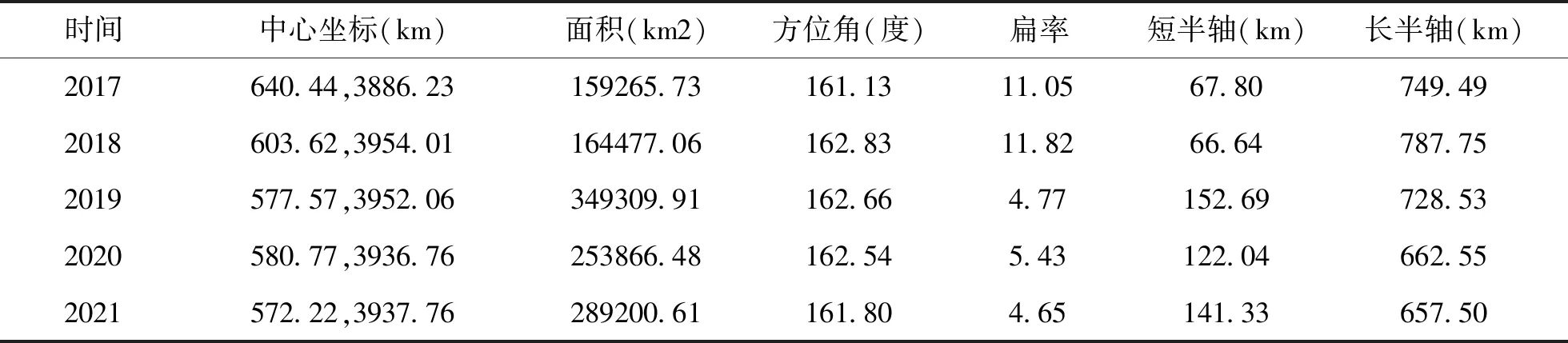

2015年—2016年,大运河文化保护政策仅在北京、扬州、杭州、宁波等4个沿线城市间创新扩散,空间分布和数量不满足构建标准差椭圆的条件,因此,本文仅对2017年—2021年的政策创新扩散进行标准差椭圆分析。经过计算分析,可以得到,“大运河文化保护政策创新扩散空间演进的总体趋势图”(如图2)和“大运河文化保护政策标准差椭圆及其主要特征值表”(如表3)。从图2和表3可以直观地反映大运河沿线37个城市政策创新扩散的空间演进特征。

其一,从重心变化看。根据图2中的重心变化图,可以发现,政策扩散重心向西北移动的趋势明显,即由东部发达地区逐步向中西部地区移动,呈现出空间快速拓展和空间稳定拓展两个阶段。(1)2017年—2019年属于空间快速拓展阶段——政策扩散重心大幅度向西北移动91.03km。(2)2019—2021年属于空间稳定拓展阶段——重心整体向西南小幅度移动11.49km,并呈一定的波动态势;主要原因是2019年开封、淮北等西部先行城市完成政策发布,基本形成了大运河保护政策的空间格局。

其二,从空间范围变化看。根据图2,椭圆面积呈现出先扩大,然后缩小,再扩大的特征。具体而言,政策创新扩散先在大运河沿线南北两端的先行城市扩散,然后逐步向东部城市集聚,最后向西部城市扩散。经过这个过程,政策扩散的展布范围逐渐扩大。(1)2017年—2019年,椭圆面积由159265.73km2扩大至349309.91km2,扩大了119%。期间,政策创新扩散主要在扬州、北京、杭州、宁波、嘉兴等先行城市进行,创新扩散的空间相对分散。(2)2019年—2020年,椭圆面积由349309.91km2缩小到253866.48km2,缩小了27%。在这一阶段,政策创新扩散主要发生在椭圆内部城市,并在北京、扬州、杭州、沧州、淮安、镇江、苏州、无锡等东部城市集聚,其中,杭州集聚度最高。经过两年,大运河沿线东部沿海城市的政策扩散基本完成。(3)2020年—2021年,椭圆面积由253866.48km2缩小到289200.61km2,扩大了14%。期间,在淮北、开封、济宁、宿州等西部城市政策扩散开始加速,并逐步完成。

其三,从方位和形态看,方位角变化不大,扁率呈减少趋势。(1)2017年-2018年,方位角略有波动,整体上变化不大,表明大运河沿线南北两端的城市已经完成创新扩散。(2)2017年—2021年扁率明显呈现减少趋势,大运河南北方向沿线城市的政策创新扩散相对收缩,但东西方向扩张明显。这表明,大运河东西方向政策创新扩散又逐渐增强。

图2 2017年—2021年大运河文化保护政策创新扩散空间演进的总趋势

表3 大运河文化保护政策标准差椭圆及其主要特征值表

总体而言,2017年-2021年,大运河文化保护政策创新扩散呈现三个特征。一是政策扩散主要分布在“北京市—杭州市”沿线区域,呈“东南-西北”走向,与大运河的主体方向一致;二是政策扩散集中于大运河南北两端,其中北京、杭州、沧州和扬州等东部城市的政策数量占53%。其三,政策扩散从沿海城市到内陆城市呈下降趋势,形成了“东高西低”的空间格局。

(二)大运河文化保护政策创新扩散的集聚效应

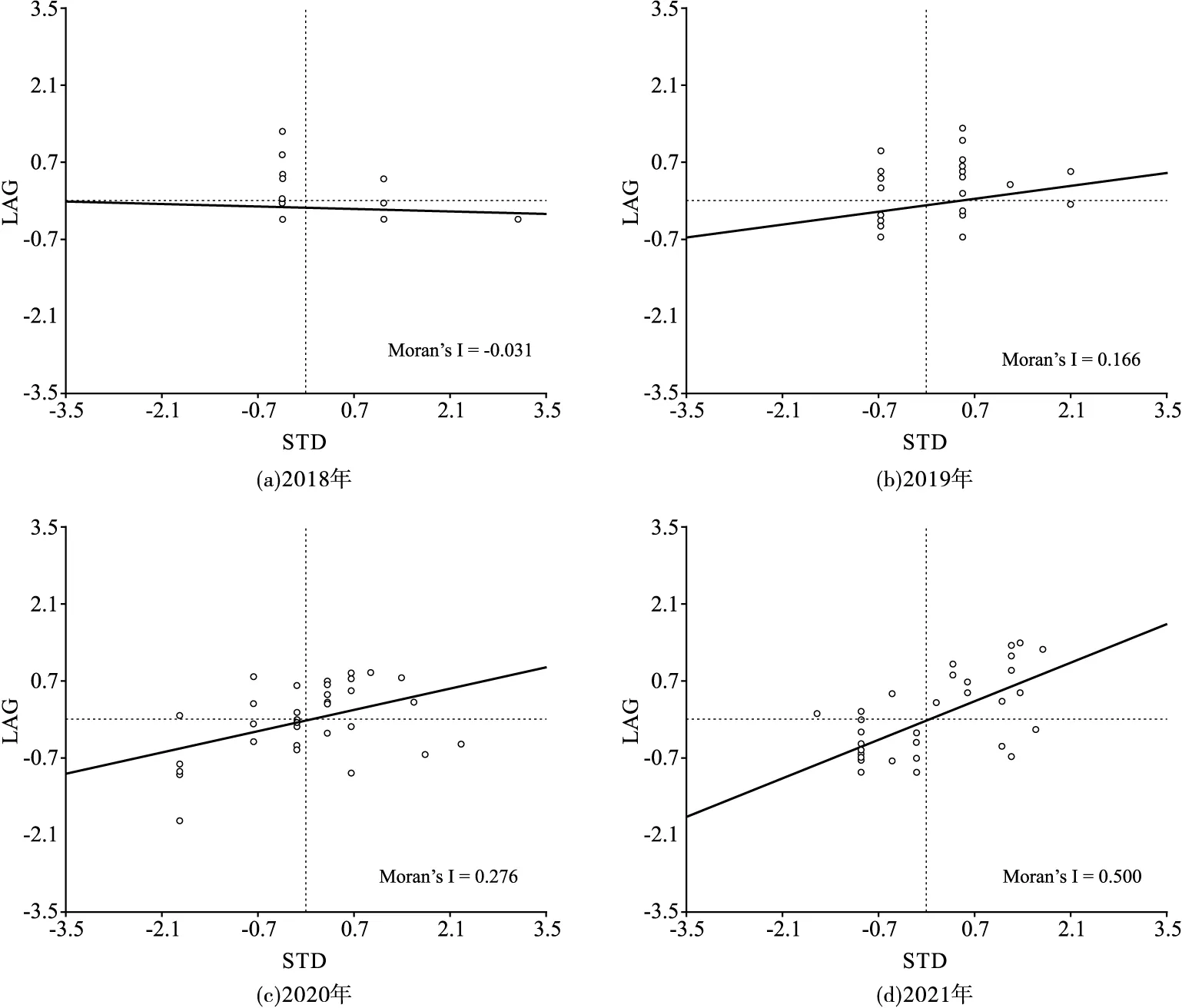

本文使用全局莫兰指数Moran’s I定量考察,大运河文化保护政策创新扩散的空间演进过程,探究政策扩散在城市间的集聚性的变化[47]。由于2015年—2017年政策文本数量不能满足分析条件,本文仅对2018年—2021年的政策进行分析(3)图中横轴为年份,纵轴为全局莫兰指数。,并得到了“2018年—2021年大运河文化保护政策全局莫兰指数的变化趋势图”(如图3)。莫兰指数提供了一个衡量政策创新扩散空间差异的指标值。根据不同城市政策发布数量之间的关系,可以将其分为空间正相关、空间负相关和空间不相关。其中,空间正相关指的是空间上分布邻近的城市,其政策发布数量也相似,也可称为政策创新扩散具有集聚效应。空间负相关和空间不相关则代表邻近城市之间,政策发布数量在空间分布上相异和随机。

从图3可以看出,(1)2019年—2021年大运河保护政策的全局莫兰指数为正,并且P值小于0.05,通过95%的置信度校验,Z值均高于临界值1.65,拒绝零假设设定的阀值。这表明,期间大运河文化保护政策创新扩散在沿线城市间呈空间正相关,即政策发布数量多的城市彼此相邻、政策发布数量少的城市亦彼此相邻。(2)一般而言,莫兰指数越大则政策数量集聚程度越大[47]。2019年—2021年全局莫兰指数逐渐上升,说明大运河保护政策创新扩散的集聚效应逐渐增强。这表明,在政策创新扩散过程中,邻近城市互相学习借鉴并产生了规模效应,空间上呈现出集聚现象;这也说明,区域政策创新扩散的相似程度高,区域间政策创新扩散不均衡。

图3 2018年—2021年大运河文化保护政策全局莫兰指数的变化趋势图

2015-2021年,关于大运河文化保护政策创新扩散集聚效应的形成,可以分三个方面来说明。(1)2019年之前,全局莫兰指数表现为离散或集聚程度较低,表明大运河保护政策创新扩散呈离散分布。这一阶段政策创新扩散主要分布在经济相对发达、保护大运河文化动力强的北京、扬州、杭州等先行城市。(2)2019年“规划纲要”颁布后,全局莫兰指数由0.17增长至0.5,政策扩散的集聚程度逐年增长。政策创新集聚效应的形成有两方面的原因。一方面,当不同城市面对同样的公共问题时,会学习“他者”的成功经验。另一方面,地域相近的城市环境类似,更容易学习和模仿新政策[48]。特别是在政策创新扩散注入了行政压力、绩效考评等新动力后,加速了同一区域城市的模仿、学习和竞争;从而,一个城市发布的新政策对周围城市产生了示范效应,带来了集聚效应。(3)在城市尺度方面,大运河文化保护政策创新扩散的集聚效应,表现为空间依赖关系。2016年杭州市颁布大运河文化保护政策后,相邻的嘉兴市、绍兴市和湖州市分别于2017年、2018年和2019年跟进制定了相关政策,政策扩散的空间分布由离散转向集聚。2020年河北省的沧州、衡水等城市颁布了大运河文化保护政策。2021年,同省相邻的廊坊、邢台和邯郸迅速跟进,集聚效应进一步加强。

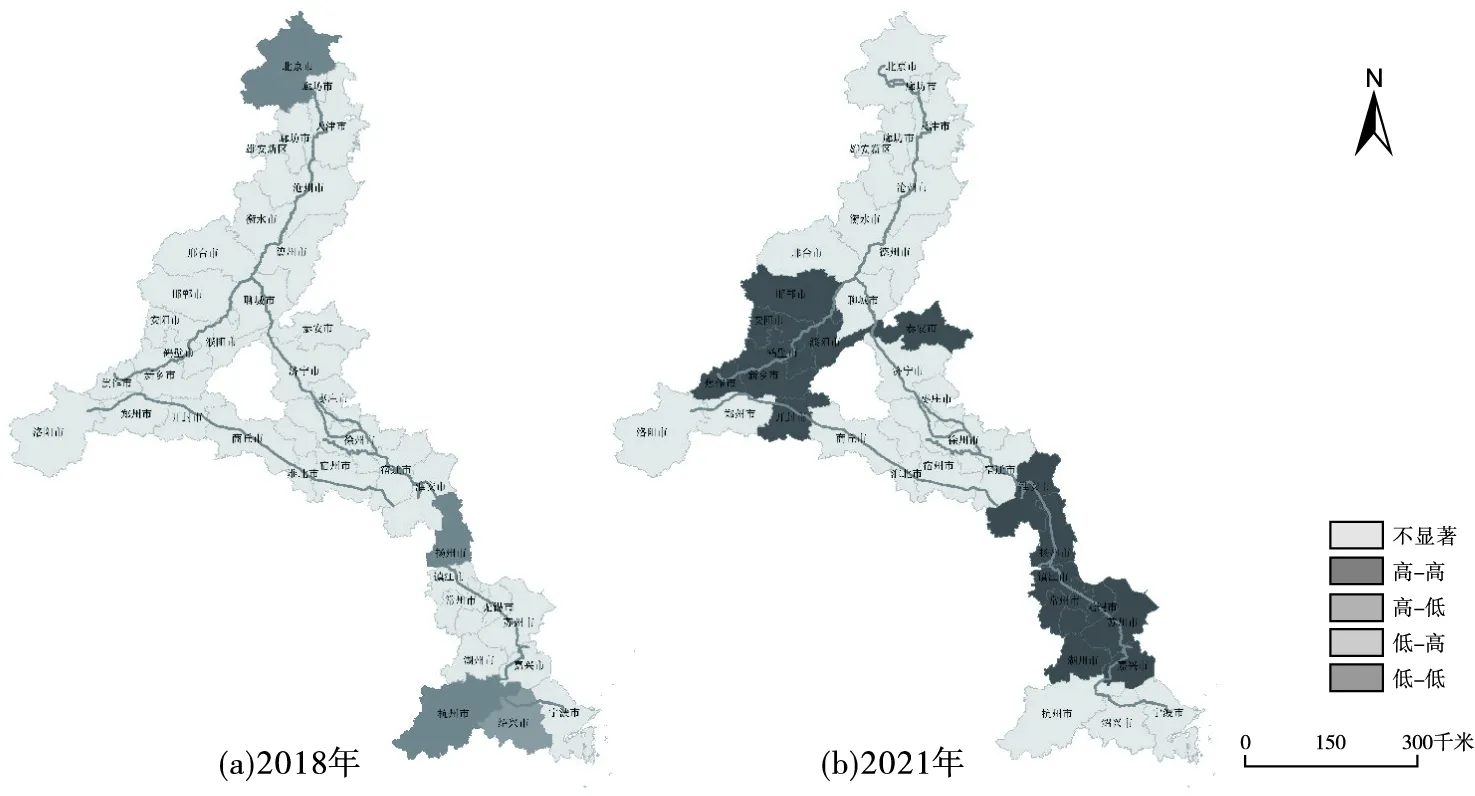

(三)大运河文化保护政策创新扩散的近邻效应

为进一步探明大运河沿线城市保护政策创新扩散的近邻效应,分析相邻地区政策分布的相关度,本文运用局部莫兰指数探究了2018年—2021年政策创新扩散的集聚水平[45]及其近邻效应,结果如图4(莫兰指数散点图)和图5(LISA聚类图)所示。在图4中,莫兰指数散点图的四个象限,分别代表大运河文化保护政策创新扩散,在目标城市及周围城市的四种不同空间集聚类型。(1)位于第一象限的城市,其政策创新扩散特征为“高-高”集聚型。这表明,该城市及其周围城市的政策发布数量高于平均水平;(2)位于第二象限的城市,其政策创新扩散特征为“低-高”集聚型。这表明,该城市政策发布量低于平均水平,但其周围城市高于平均水平;(3)位于第三象限的城市,其政策创新扩散特征为“低-低”集聚型。这表明,该城市及其周围城市政策发布数量都低于平均水平;(4)位于第四象限的城市,其政策创新扩散特征为“高-低”集聚型。这表明,该城市政策发布数量高于平均水平,但其周围城市低于平均水平。

图4 大运河文化保护政策空间分布莫兰指数散点图

根据图4(a)(b)(c)(d)四个图的变化趋势可知,莫兰指数散点逐渐向第一象限和第三象限集聚。其中,2021年与2018年相比,位于第一、三象限的城市增加16个,大运河文化保护政策创新扩散的“高-高”和“低-低”集聚型城市占比上升至43%。这表明,政策数量多的城市形成聚集;同样,政策发布数量少的城市,也逐渐聚集。其主要原因有:(1)地理邻近的城市更容易接触邻近城市的政策制定和实施,更容易受到政策创新扩散影响;(2)由于相同地域社会、经济、环境等因素均具有相似性的城市,更容易互相学习、竞争,从而,政策发布的城市带动邻近城市形成了集聚区。这种政策创新扩散现象可以称为“高-高”集聚型。(3)由于经济因素或周围没有可以效仿的城市,没有发布或发布量很少的城市也形成了产生了集聚现象,这种政策创新扩散现象可以称为“低-低”集聚型。

图5(a)(b)更加直观地展示了2018年和2021年政策创新扩散的近邻效应。(1)“高-高”集聚型。在近邻效应的作用下,以扬州为代表的东部地区逐渐成为大运河文化保护政策的增长重心,并逐渐向四周扩散,与苏州、湖州、嘉兴等城市,共同形成了政策创新扩散的“高-高”集聚型城市集聚群。(2)“低-低”集聚型。由于远离政策创新扩散的先行城市,政策创新扩散较为缓慢,政策发布数量较少,政策创新扩散都处于落后的位置,政策发布数量低的城市互相包围,从而形成了横跨河北、河南和山东三省的“低-低”集聚型城市群。

图5 大运河文化保护政策空间分布LISA聚类图

综述所述,无论是政策创新扩散的高水平集聚还是低水平集聚,近邻效应不仅在省域内发挥作用,也对跨省的邻近城市产生作用。可见,政策创新扩散除了受行政区划的垂直层级效应影响外,近邻效应的影响也不容忽视。

五、研究结论与政策建议

(一)研究结论

根据政策创新扩散的理论框架,以2015年-2021年的大运河文化保护政策文本为研究对象,运用文本分析法和GIS空间定量分析法,考察了大运河文化保护政策扩散的时空演进机理,得出了如下结论。

(1)大运河文化保护政策创新扩散存在“时速效应”。在政策初创推广期、政策创新扩散初现期、政策创新扩散爆发期三个阶段,分别对应缓慢扩散、加速扩散和快速扩散三个特征。

(2)大运河文化保护政策创新扩散存在“东高西低”的“空间引领效应”。创新扩散由东向西阶梯下降、呈现“东高西低”的空间格局。东部沿海地区是政策创新扩散的引领者,东部沿海的浙江、江苏省城市近邻扩散效应显著。西部地区整体落后于东部沿海地区,且不同省份的作用效果存在差异。

(3)大运河文化保护政策创新扩散的“空间集聚效应”显著。城市间的模仿、学习和竞争促进了政策创新扩散集聚效应的持续增强,形成了空间集聚效应。

(4)大运河文化保护政策创新扩散的“近邻效应”显著。东部地区形成了跨省政策创新扩散高水平集聚,西部地区则形成政策创新扩散低水平集聚,两极分化现象明显。

(5)GIS定量空间分析法契合政策创新扩散的研究。运用GIS空间定量分析法中的标准差椭圆和莫兰指数算法,挖掘了大运河文化保护政策创新扩散规律,实证了集聚效应、近邻效应,说明GIS空间定量分析法对研究政策创新扩散的契合性,可以有效丰富政策创新扩散的研究方法,拓展政策创新的研究理论。这就说明,从整体尺度构建科学合理的空间格局来促进大运河文化保护政策创新扩散,是一个重要的思路。

(二)政策建议

(1)根据大运河文化保护政策的集聚效应,中央政府除了加强顶层政策设计外,还要注重运用近邻效应,来促进大运河文化保护政策创新扩散。

(2)根据大运河沿线城市政策创新扩散的“高—高”集聚效应,建议中央政府和地方政府都要利用好近邻效应来推动政策创新扩散。

(3)为了消除“低—低”聚集效应,建议各地根据本地区遗产数量、类型、级别特征、经济文化发展要求,有意识地跨区域学习,加强制定符合本地区实际的有效的保护政策。