明清至民国时期杭州坝的商业生活与日常管理研究

胡勇军

(常州大学 马克思主义学院,江苏 常州 213164;复旦大学 历史学系,上海 200433)

传统社会,农业生产的发展除了受自然地理环境以及农业技术影响之外,灌溉工程的不断兴建也起到了重要作用,故而历朝历代都非常重视兴修水利。堰坝是古代的一种水利工程,其主要功能是引水、泄洪、调节流量或水位,以防止农田旱灾、消除了水患,保证粮食增产。另外,它的修建也可以解决人们日常生活用水的需要,方便民众生活。历史时期,浙江各地曾大量修建堰坝,无论是在以山地、丘陵为主的浙南地区,还是以平原为主的浙北杭、嘉、湖地区。由于区域的差异性,各地对这种挡水设施又有许多称呼,如坝、堰、埝、埭、碶、堤、塘、陂等等,其中最广泛的称呼就是堰或坝。

目前学术界对坝的研究多集中于京杭运河沿线一带,且视野和方法也各不相同。史晓雷从科学技术史的角度,利用清末民初外国人拍摄到的杭州翻坝的真实照片,再结合文本资料,形象逼真地展示了现已消失了的翻坝技术。[1]柏桦、余同怀通过文献考证,对明代闸坝官的设置、职能、管理以及管辖范围进行深入研究,指出闸坝官在航运、水利以及社会治安方面均发挥了重要作用。[2]运河坝闸设立的初衷是为了保证水运的畅通,曹志敏通过研究发现,清代黄淮运减水闸坝的建立对当时苏北地区的民生环境以及社会经济带来的诸多消极影响。[3]张程娟从“水利社会”的角度对明代瓜洲闸坝兴替的细致研究,折射出这一变化对漕运制度及国家财政产生了一系列重要影响。[4]殷振兴利用运河考古发掘的新材料,阐述了淮安清口顺黄坝的形成历史与发掘概况,并强调在运河研究中要重视考古学的发掘成果。[5]张鹏程和路伟东运用历史地理的研究方法,利用河工图信息,结合相关文献,高精度还原了清口地区闸坝设施演替的细节,发现并纠正了已往研究的部分错讹。[6]杭州的坝大多位于城厢附近以及城市内部,其功能多为城市日常生活所服务。有鉴于此,本文将从城市水利的角度,重点研究杭州城厢内外各种坝的水利功能、日常管理以及坝与城市商业生活的关系。

一、坝的设立及其功能

杭州位于钱塘江之滨,因常受海潮的侵蚀,水质咸苦。咸淳《临安志》载:“州之平陆,皆江之故地,其水苦恶”。[7]卷三十三为了解决城市居民的饮水问题,唐德宗建中年间,杭州刺史李泌在湧金门至钱塘门以东一带开凿六井,即“导西湖,作六井,民足以用”。[8]2385宋元祐年间,苏轼导湖水入城,大小凡五道,故而“杭城四河之水,皆仰赖于西湖”。[9]卷五十二然而杭州地势西南高而东、北两面低,高屋建瓴,故而运河、钱塘江以及城厢内外各河道的水位相差悬殊。[10]2据宋人言,位于城外的西湖地势高于城二尺许,故而“杭城之河与他郡异,他郡之水皆平流,水力所至,泥亦随刷”。为了防止河水一泄无余,遂在上下游修筑坝闸,以阻水流。“自南流者有龙山诸闸阻之,自东流者有永昌、会安诸坝阻之,自北流者有清湖闸阻之”。[9]卷五十二通过设置坝闸,将河水分段阻隔,这样不仅可以保证夏季灌溉所需之水,且“洪水冲刷,可保无虞”,[11]1此外还能提供杭州城厢内外居民的日常生活用水。

杭州筑坝历史悠久。早在元代,杭州艮山门外清凉闸侧外沙、后沙两河之上就曾筑有一坝,即俞家坝。“元末因移城而废,水势高下,无所节限”。[12]卷四十一明朝初年,地方政府大规模筑坝。据万历《杭州府志》载:“永昌坝,在城东永昌门外,南通钱塘江;会安坝,在艮山门外;猪圈坝,在武林门外;徳胜坝,在城东北五里”。[13]卷之二十这四座坝都修建于明洪武初年,其中永昌坝建于洪武二年(1369),修筑最早。猪圈坝建于洪武三年(1370),因此地有诸姓者,“善于拳博,后折节好义,创为此坝,因名诸拳,俗以音讹为猪圈坝”。[12]卷四十一猪圈坝的功能主要是“截武林水门之水,使不全泄入下湖”。[14]会安坝修建于洪武五年(1372),“成化旧志云,洪武初置,以潴上河之水,系截城河水,使不全泄入中河”。[15]卷五十四德胜坝也修建于洪武五年(1372),《塘湖小志》载:“德一作得,在城东北五里夹城巷内,万历旧志,行旅由关进城者于德胜坝过”。明万历年间修建长兴坝,当时有商贾“欲夺会安坝泄水之利,怂有司启庆泰水门,并建斯坝”。清光绪五年(1879),浙江巡抚梅启照鉴于“杭城水利专恃三河,而三河脉络殊欠贯通”,于是在坝子桥南另錾一河,并修建梅溪坝,以制泄水,最初为泥筑,后改为石砌。[11]2

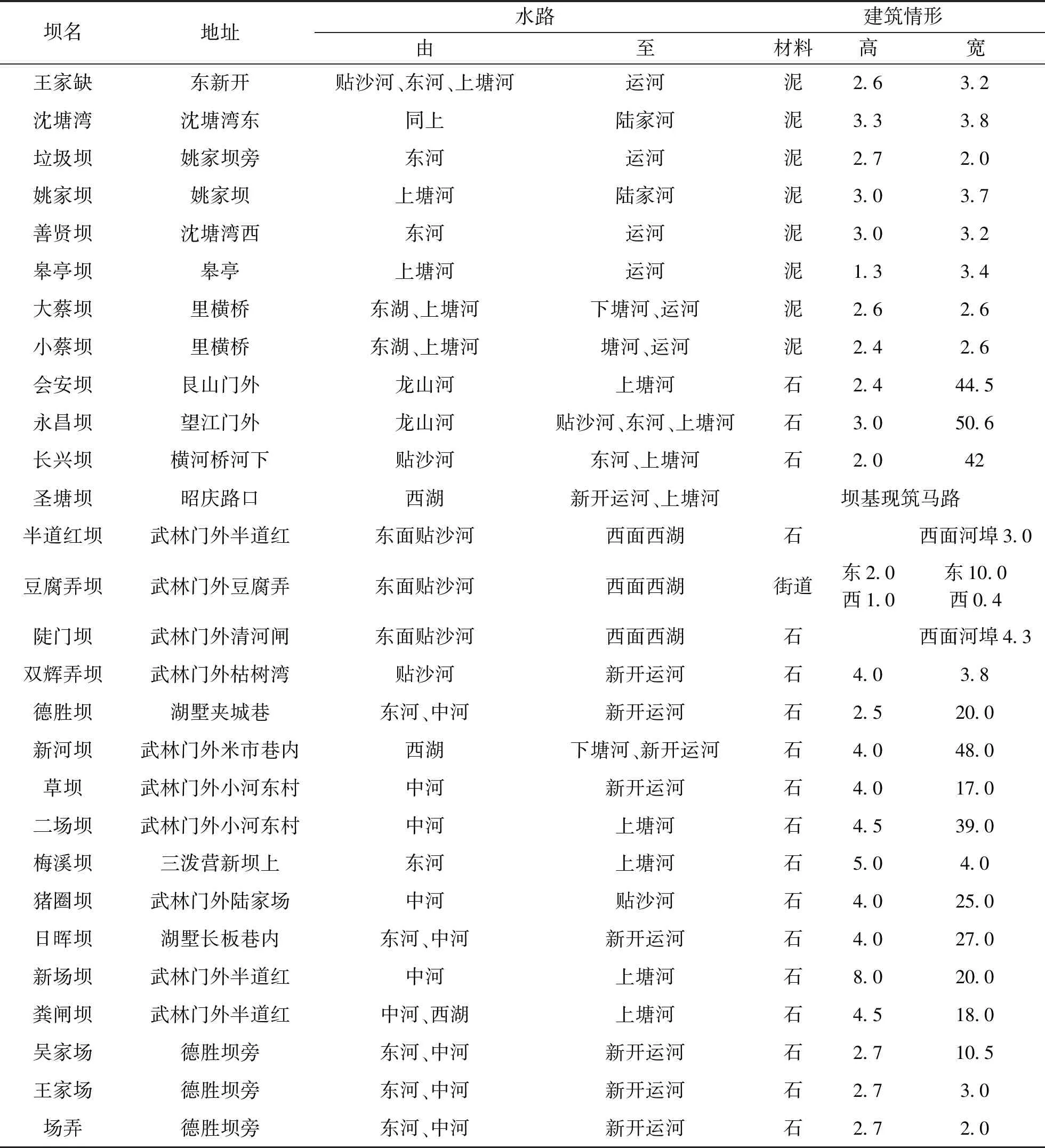

清末民初,“各坝运输连络,形势至明,初乃渐定,其后虽因农田水利运输交通诸关系,各坝常有增废,而各河水位之高低,则无甚变迁”。[11]2据调查统计,民国年间杭州城厢内外各市河之上共有坝28座,其中泥坝8座,即王家缺坝、沈塘湾坝、垃圾坝、姚家坝、善贤坝、皋亭坝、大蔡堰坝、小蔡堰坝;石坝15座,即得胜坝、日晖坝、会安坝、长兴坝、永昌坝、新河坝、双辉弄坝、二场坝、陡门坝、半道红坝、豆腐弄坝、草坝、猪圈坝,圣塘闸、梅溪坝;石弄5座,即新坝场、粪闸坝、吴家场、场弄、王家场。由表1可知,当时杭州城厢内外的坝大都为石砌,结构较为坚固,且便于日常的管理和维护。从建筑规模来看,石坝的高度和宽度相对要比泥坝高和宽,其中最高的石坝是连接中河和上塘河的新场坝,坝高8米,宽20米;最宽的坝是连接西湖和下塘河、新开运河的新河坝,坝宽48米,高4米。

关于各坝的功能,我们在上文中已经进行了分析,主要是防止西湖水下泻无余,保障杭州城厢内外居民的日常生活用水以及下游地区的农田灌溉。由于要对河水进行分段阻截,故而这些坝往往修筑于河道的交汇之处,这也就变相成了水路运输的交通枢纽。正如民国《杭州府志》所载:“此坝(猪圈坝)之筑,上塘河水源皆阻,盖杭城东北水道之枢要也”。[15]卷五十四当时杭州城厢内外重要的河道都会流经上述各坝,据光绪《嘉兴府志》载:“武林诸山水潴为西湖,湖水北流,合外沙河东过永昌坝,合菜市门河西至会安坝,合艮山门河转德胜桥武林门内大河,自吴山水驿,过清湖上中下三闸,与之会分为二,一为上塘河,东过临平山北至长安坝,一为下塘河,过北新桥北流为运河”。[16]卷二十九

表1 民国时期杭州城厢内外泥坝和石坝概况 单位:米

民国时期,杭州的航运业不断发展,当时的水路交通主要有四条:一是自闸口循贴沙河,经永昌坝、会安及泥坝,至上塘河(上塘河迄长安坝止);二是自闸口经永昌坝、得胜坝、会安坝,至新开运河(即下塘河),并通余杭塘河及官塘河;三是自西湖圣塘闸经新河坝,至新开运河,并通余杭塘河及官塘河;四是自上塘河经姚家坝或沈塘湾坝及其他泥坝,至新开运河。[11]1由此可见,这些坝大都是连接杭州中河、东河、上塘河、下塘河、新开运河、贴沙河以及运河之间的水路。故而当时南北物资的运输,都必须经过“三塘五坝”中的一塘一坝进行驳运,由此也衍生出坝上繁华的商业生活。

二、坝上的商业生活

杭州是京杭大运河的南端终点,宋代即为东南都会,柳永曾描述当时的杭州说:“东南形胜,三吴都会,钱塘自古繁华”。[17]卷一明代,商业日益兴盛,“舟航水塞,车马陆填,百货之委,商贾贸迁”。[18]卷三十三王士性在《广志绎》曾这样描述道:“杭州省会,百货所聚,其余各郡邑所出,则湖之丝,嘉之绢,绍之茶之酒,宁之海错,处之磁,严之漆,衢之橘,温之漆器,金之酒,皆以地得名。”[19]卷四商品的流通主要依赖于发达的交通,在传统社会,水运对江南城市的发展至关重要。

杭州位于钱塘江北岸,西边为山,东北、北边、西北三面皆是平原,城北是京杭大运河的终点,这里水系异常发达。除了运河之外,主要的水路有上塘河、下塘河、苕溪、余杭运河、城河、古荡运河等。通过这些四通发达的水网,北上至塘栖镇,向东北经崇福到达嘉兴府,再北上经吴江到达苏州,西北经浒墅关到无锡、常州、丹阳,再渡过长江北上至各条路径,[20]故而这一地区自然是出入杭州的交通要道。南宋时,往来船舶就主要停泊于此处。为了便于管理,地方政府曾在北新桥附近设立殿前司。[21]卷十二至明代,北新桥附近又设有钞关,“南通闽粤,西跨豫章,北连吴会,为往来孔道”。[22]卷十五据《重修北新关志》载:“此北关四境之胜据,百物辐辏,商贾云集,千艘万轴,往回不绝,东南财赋之乡,此其徵矣。”[23]卷首

北新关至武林门外一带为湖墅,“地方十余里”。明代,此地就是“民居稠密,市舶棷众,一大都会也。”[24]卷十五清代,湖墅疆域进一步扩大,“凡周二十里,其近上塘、范浦、江涨桥”。[25]卷六由于交通便利,湖州、嘉兴等地的山货、米粮、南北货、茧丝、丝绸等货物运入杭州或者中转南上,都必须经过湖墅,此地遂成为北关夜市所在地。[26]杭州有句谚语用来形容当时运输贸易繁忙的景象,即“上赶江头,下赶湖墅”。[27]1025“江头”指的是杭州城南钱塘江沿岸地区,这里主要集散沿钱塘江而下以及由浙东而来的商货,其中部分货物会继续沿运河北上。“湖墅”即是杭州城北运河流经的区域,此处主要集散运河上的南北商货。根据杭州关的调查,光绪二十三年(1897)来往杭州的汽轮合计2755艘,共计31898吨,其中来自上海的有1011艘,来自苏州的有372艘;往上海去的有993艘,往苏州去的有379艘。另外,搭客船和贸易民船共计9810艘,其中来往上海的有7585艘,来往苏州的有2216艘。[28]727民国时期,尽管杭州建有铁路和公路,但当时的货运依然以水运为主。根据调查统计,当时运河上有轮船二十艘,平均每艘载重十吨,即达二百吨,轮船以城北的湖墅为终点。此外,还有民船约一千五百只,平均每只可载重四五千斤。这些船只中,只有小船可以直接驶入城内菜市桥、万安桥、章家桥和斗富三桥等处,而大船只能停泊于湖墅。[29]66因此说,湖墅实际上就是当时杭州运河航路的中心。

在上文中我们已经提及,由于杭州特殊的地势,大运河与城内市河、钱塘江的水位高低不同,为了防止河水下泄,修筑了许多坝闸,故而不能直接通航。[30]34由于坝闸的阻隔,装满货物的船只无法直接由北新关驶入城内,城内的船只也无法直接出城至北新关。另外,往来于钱塘江水系的船只,不仅大运河,连城河也无法直接进入,必须在河港重新装卸。因此,运河与钱塘江水系之间的商品要想互通,就必须先起货,先装小船,再装大船,这就是所谓的“过坝”。当时北新关与杭州城之间的繁忙景象,真可谓“往来络绎聚行商,五坝三塘各逞强”。[31]491这里的“三塘五坝”就是南北行旅运货必经之地,《湖墅小志》中曾有详细的记载:

所谓三塘者,凡行旅之由城出关,于清河闸过坝,谓之下塘河;由关进城于德胜坝过塘,谓之上塘河;由新河坝进城于陡门过塘,谓之子塘河,亦曰新河。若五坝之名,一在艮山门外者,曰会安坝;一在武林门外陆家场者,曰猪圈坝;一在德胜桥北者,曰德胜坝;一在德胜桥东者,曰石灰坝;一在米市巷西者,曰新河坝。向来有北新关时,凡此三塘五坝,商贾货物往来,极形热闹,而就地居民之谋生者半资乎此。[32]卷一

明清时期,在杭州城东北艮山门之内、濒临东运河新桥南,曾设有批验所。按照官府的规定,“凡商盐到所,由艮山门入泊太平桥,巡盐御史按掣,掣毕放行,泊德胜、猪圈二坝”。而当时的运盐河有二道,“一是浙东盐过坝,进武林门,由中河出凤山门,过江坝经富阳关、桐庐关、严州关盘验;二是浙西盐过坝,由官河出北新关,至苏湖二府盘验”。[9]卷八十五清代,徽州籍人士詹元相曾在日记中详细记述了当时自己途径杭州过坝的情形:

康熙三十八年(某月)十二日,雇船至杭,三人包一仓,共付银六钱。……十九,……寓洋沣桥洪兆吉兄家。……二十日,……用钱六文过一坝,又三文过三坝。中午抵北新关,写船至丹阳,每人三钱六分,是夜住于此。二十一,子刻北新关开船。[33]186-187

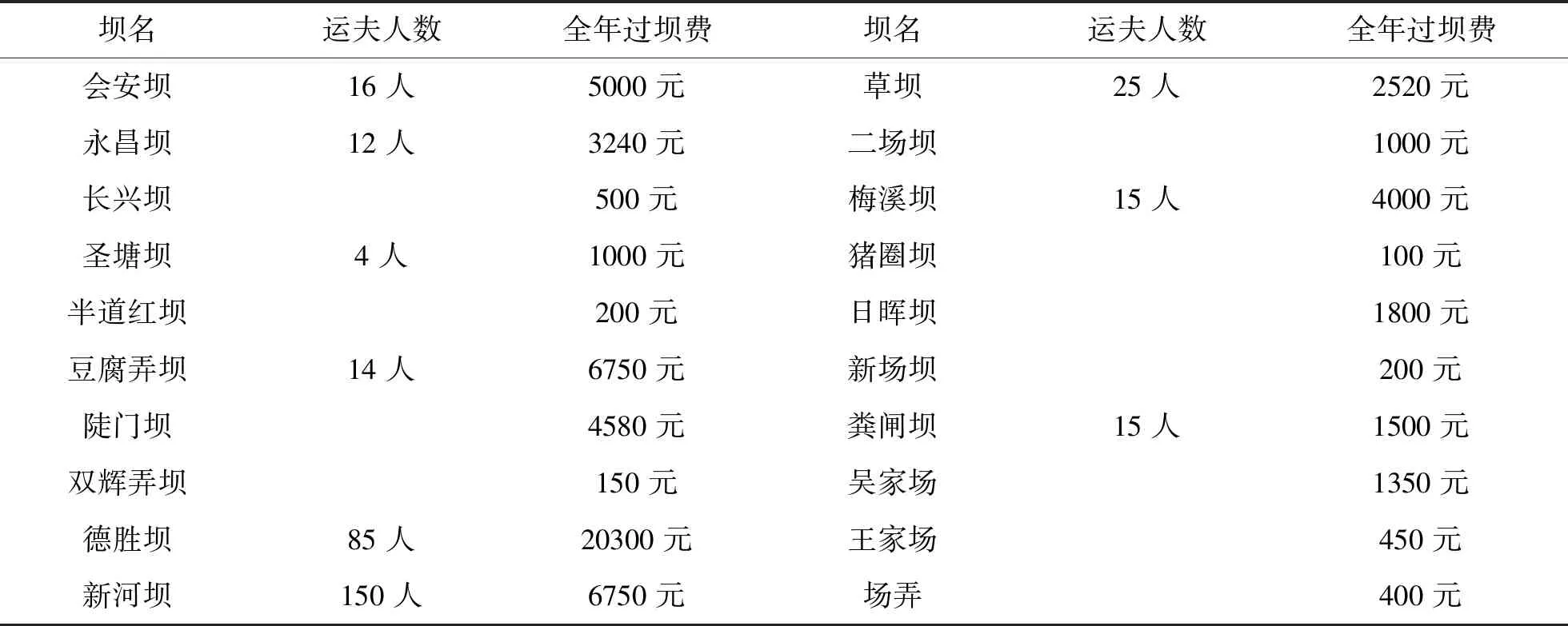

从詹元相的日记中可以看出,他若想从杭州城内到达北新关,虽然短程很短,但是却无法直接坐船驶出,中间必须过坝。此外,日记中还仔细记载了过坝的费用,当时航船过一坝的价格为六文钱。实际上,不同年代,大小不同的船只过坝费用也不尽相同。据资料记载,元代海宁长安坝的过坝费(古称蔑缆钱)为20文。清光绪八年(1882)规定,大船收48文,中船36文,小船24文。[34]207民国时期,过坝费有所增加。根据杭州市政府的调查,当时杭州各坝每年的过坝费少则数百元,多则上万元(详见表2),其中收入最多的莫过于“三塘五坝”中的德胜坝,年收入多达20300元。过坝费如此悬殊,实则跟坝的规模以及所处的交通位置有极大关联。

表2 民国时期杭州石坝的运夫人数及过坝费用

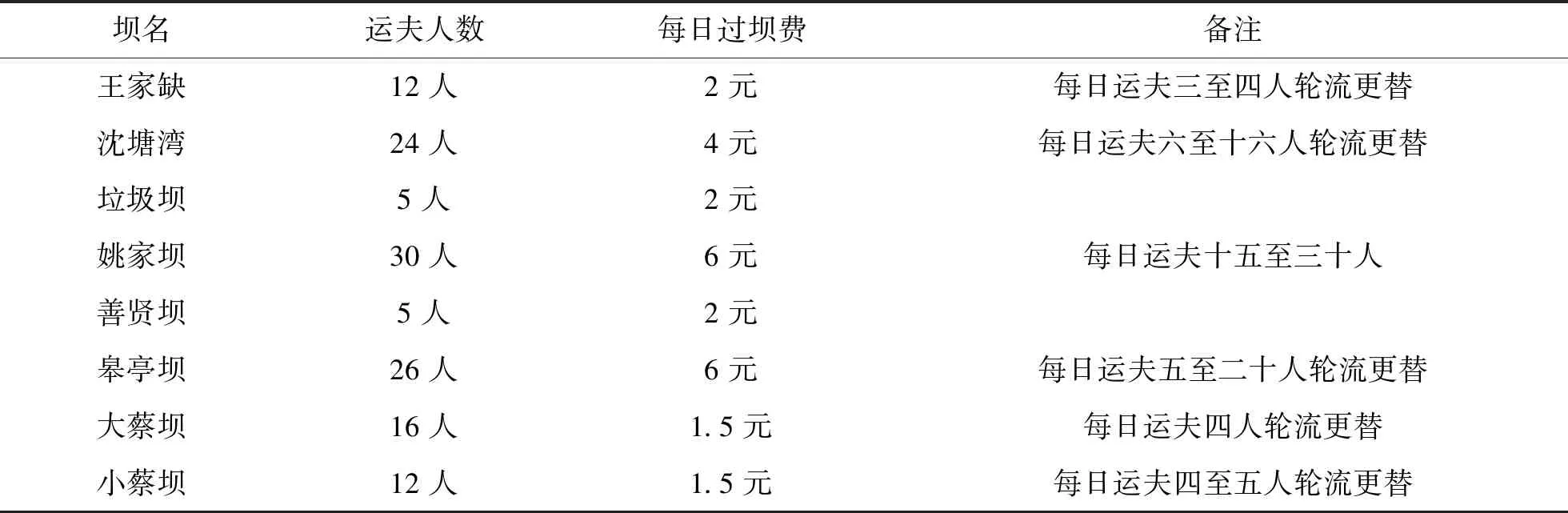

传统社会,由于缺少机械动力,故而过坝工作主要由坝夫完成,一般是利用人力或者畜力(主要指水牛),依靠两岸的转轮用绳牵引。对此,《杭县志稿》中有详细记载:“往来船舶征榷之所,两岸树转轮,遇舟过,以绠系舟尾,或以人或以牛推轴挽之而前”。[35]96由于规模不同,各坝配置的坝夫数量也有所差别,少则四五人,多则百余人。洪武初年修建的永昌坝、会安坝、猪圈坝和徳胜坝,最初设置坝夫三十至四十人,明中叶各减一半。[36]卷三民国年间,新河坝的坝夫多达150人。而当时坝夫的总人数,据时人的调查统计,“杭市各坝因历史关系,多为私产,其赖此以营生者,即工人一项,恐已不下数千人”。[37]10坝夫日常工作,实行的是轮流更替制,如皋亭坝共有坝夫26人,每日由5—20人轮流更替(详见表3)。

表3 民国时期杭州泥坝的运夫人数及过坝费用

清末,在钱塘江两岸以及湖墅地区兴起了一种新的行业,即过塘行。[38]265它是当地兼有运送业、仓库业、通关业的个体特殊行业。各坝附近都设有过塘行,各行都置备大驳船,雇用搬运工,从事货物过坝的装卸、搬运工作。驳运费用按件计酬。那时这种行家大小数十,其中最大的过塘行有陡门坝的沈赞公、洪子凝,德胜坝的项二房、莫乾记,新河坝的马三官、方二房,这些都是过塘行中的佼佼者。另外,一些过塘行还有自己专门的业务分工,如清河闸的章婶楷、吕永年等行,专做纸货,生意也不小。民国时期,杭州全市共有过塘行119家,江干一带有88家,湖墅有30家,城区1家。[39]53-54仅湖墅一地,单靠坝上为生的人,就数以万计。[40]49总的来说,坝衍生了杭州城厢内外繁华的商业生活,故而当时一些地方就直接以“泥坝”为地名。[41]45

三、坝的管理和改良

明代,“凡漕河事,悉听掌管官,区处他官不得侵越。……凡府州县,添设通判、判官、主簿,闸坝官专理河防,不许别委。”[42]卷一百九十八当时在县衙的官吏之中,在有闸坝之处,还专设闸官和坝官各一员,[42]卷四此外,各闸坝还设闸夫和坝夫若干名。明嘉靖《浙江通志》载:“杭州府户有二十二万四百二十七口,其中渡夫四十六名,坝夫七十三名,闸夫二十九名”。[43]卷十七

明洪武初年,杭州曾先后修筑永昌、猪圈、会安和德胜四坝。建成之后,各坝都设有坝官和坝夫,其中永昌、猪圈、会安三坝坝夫各30人,德胜坝坝夫40人。除此之外,猪圈坝和德胜坝分别置公宇门房一间,左右侧屋各一间,厅房一间,左右附屋各一间,寝室二间,厨屋二间,以作为坝官和坝夫日常办公和休息的场所。弘治十八年(1505),工部水利郎中臧公凤,因地僻事简,奏准裁革坝官和坝夫。德胜坝保留坝官,坝夫被裁减一半。永昌、猪圈、会安三坝的3名坝官和66名坝夫被裁,日常事务由德胜坝官带管。随着坝官的裁革,原来所建有的房屋也相继被毁。[36]卷三

坝官被裁革之后,各坝的管理实行夫头制。各坝夫头由官府委派,督率坝夫挑货,并在挑力内提取二成,名曰“娘钱”,以作给养。同时,各货行按月算给帮差费若干,名曰“津贴”。夫头就在“娘钱”和“津贴”两项内提取若干,以供差徭。除了挑货之外,坝夫还在每年春夏水涨之前,对坝“略加修理,以防洗刷”。[11]5夫头制的实行,也滋生了诸多弊端,尤其是坝夫勒索商旅过坝费用以及中饱私囊的事情时有发生。康熙年间,浙江巡抚曾发布檄文,严禁这种不良行为:

照得杭城地处冲要,外来商货以及嘉湖等处船只必须过坝。方抵省城,方闻各坝势豪土棍占踞横索。凡商民船只货物过坝,每船一只索钱一二十文或米一二升不等,每货一担索钱五文至十文不等,及至冬岁乡农完粮收租载米之船分外倍勒,甚至将船拔至坝上,不与盘过,恣意勒索,饱欲方休。稍不如愿,即恃人众,肆横殴打,以致商民饮恨。[44]518

在一些地方,当地的闸坝往往被势力强大的氏族所霸占。清康熙初年,就曾规定海宁长安坝的坝夫及其收益归专姓独揽,且子承父业,外姓不得夺占。后来逐渐由曹、王、沈、许四姓所占有。[34]207太平天国战争之后,由于当地民众流离失所,各坝无人管理,船只过坝,只得由船夫和路人拖曳。后因有利可图,遂有豪强霸占泥坝,并向官府缴纳水粮,以此夺得管理之权。各坝管理人“视过坝取费为私人营业,大都惟利是图,对于坝之安全,均不甚注意,因之各坝损漏甚烈”。甚至还有人“将坝基毗连地亩,辗转购买,年纳粮税,希图移粮侵占”。[11]5

1927年南京国民政府成立之后,杭州市政府取消夫头制,斥革了石坝夫头,各坝大半归过塘行管理,货物的起卸和驳运,也归各行承办。当时湖墅区有过塘行32家,以货物种类,划分经营,互不攘夺。由于是各自管理,这就导致“代办手续,既各不同,取费价格,复无定例”的混乱局面。由于挑力和驳运混杂,“其附收过坝费若干,殊难辩白,但其暗中征收,已无可掩饰”。另外,各行以每月认缴该业私立工商小学经常费93元为借口,将过去夫头所收取的“娘钱”夺为己有。除此之外,各行还时常起卸不归自己承办的货物,过坝费则由过塘行或类似夫头之人收取,“此项过坝费,全年为数颇巨,大半皆饱入私囊,而各行伙友亦得沾润”。[11]6故而夫头制虽被取消,但是商旅的负担却没有因此有所减轻。

另一方面,夫头制斥革之后,虽然由过塘行负责货物的起卸和驳运,但是却忽视坝的日常管理和维修。坝身经水冲刷,每有崩坍成小阱穴。每年春夏水涨之时,各坝经水洗刷,益形崩坍。洪水时期,上塘河常由坝之缺口,漫溢而入下塘河。[11]6为了对坝闸进行有效的管理,1930年杭州市政府工务局和财政局拟具《杭州市管理坝闸暂行规则》,后经市政会议决议修正通过,并呈请浙江省政府核准。浙江省建设厅鉴于“杭市城厢内外各坝,与钱江运河间之沟通工程有密切关系”,准许此项管理规则在浙江省水利局在对城北运河测勘规划工程实施之前施行。对于各坝闸夫头收取挑运和水脚费用,应由杭州市政府“查核实情,明白规定,并不得额外征税,以利行运”。[45]49

《杭州市管理坝闸暂行规则》明确规定“凡在杭州市区内,原有各坝闸之夫头,均须遵守之。”该规则首先对坝闸夫头的执业身份进行登记备案。夫头必须向杭州市政府工务局领取声明书,照式填送,经勘査合格后,方可给予许可证。夫头因故不能服务时,应将许可证缴销,由工务局另招他人继续,不得私相授受。其次,对夫头的挑运费和水脚费等内容进行了具体规定,不得另立名目,额外需索。再次,要求夫头对过坝货物加强管理。夫头应将每日过坝船只和各种货物数量,造具统计表三份,呈送市政府工务局,分别存转。货物抵坝闸时,应依次运送,不得故意留难;货物如有损失时,夫头应负赔偿之责;夫头不得代客运送违禁物品,违者送法院办理。最后,还规定了夫头对坝闸的保护责任,如因使用而损坏,应立即报由市政府工务局修复。[46]14

除了杭州市政府制定管理规则之外,地方绅民还组织成立了闸坝委员会对石坝进行管理。1934年,杭县陈顺昌等人“为改善杭属上下塘河泥石各坝,化私为公”,先后向第一区水利议事会请愿,请求认捐成立杭县各坝总管理处,以利水运。此外,杭州市市民傅元炳等人为了维护各坝原有业权,恳请第一区水利议事会另外组织委员会,“指挥原坝夫切实整理,随时监察各坝业务”。在接到民众的请求之后,第一区水利议事会认为“非详细查勘,不足以昭慎重”,遂召开大会讨论,公推陈勤士、钱宗翰等人前往履勘。陈、钱两人查勘后,将勘明情形具书复会,并提交大会核议。大会核议结果是:“杭属上下塘河各坝既经查明,对于农田交通水利,确有关系,自应妥为整理,俾免发生不良影响,应由本会另行拟具整理杭州市及杭县上下塘河闸坝委员会办法,以资遵守,而重水利。”[47]25随后,第一区水利议事会将讨论结果上呈浙江建设厅请求批准。建设厅据呈后,遂饬令浙江水利局会同杭州市政府、杭县县政府、杭州市商会以及第一区水利议事会,组织成立杭县市闸坝委员会。

在对各坝加强管理的同时,时人也在思考对各坝进行改良,以便于货物运输。清末至民国时期,随着航运业的不断发展,往来于杭州地区的船只日益增多。由于船只较多,加上过坝手续繁杂,导致杭州城外水路交通不畅。据清末杭州关的外国人的描述:“现在的运河穿过城内,船只拥挤到如此程度,一条货船往往要好几天才能通过。”。对此他提出自己的改良方案,“至于租界和杭州城以及钱塘江之间交通应当加以根本的改变,在所附的小地图可以容易找到许多需要换船转运的地方,代替换船转运可以设计出较简单的运输办法,或是建筑小铁路或者改进一条经过城墙外的水系。修条铁路可能是方才提到的两个中教佳的方案,只要修建8—10英里长。”[28]676

过坝程序除了导致交通滞缓之外,且费用尤多虚糜,“其所影响工商业,良非浅鲜”。根据浙江省建设厅的调查,每年船只过坝费多达十余万元。以民国杭州电厂为例,当时该厂的用煤都来自长兴煤矿,自新开运河至艮山门发电所,必须经过德胜坝和会安坝,德胜坝过坝和搬运费为每吨三角七分,会安坝是五角五分,两者合计为九角二分。以每月用煤六百吨计算,过坝费每年就需七千余元。如果新厂落成后,自运河运煤至闸口,除了经过上述两坝外,还须过永昌坝,那么每吨煤的过坝费就增到一元四角,每年过坝费就将近万元。另外,“时间之消耗,货物盘驳之损失,尚不在内”。[48]29对此,杭州电厂提出,可以采用欧美河闸工程技术,将各坝改置为复式闸门,或者根据水位,将一部分水道加以疏浚,将重要各坝改置为复式闸门,或者在坝头设置拖船机,用电力转动拖曳船只过坝。随后,草拟了改进坝闸计划,并呈请浙江建设厅转饬杭州市政府具办。[10]2

除此之外,时人不断有改良坝闸以利航运的建议。如刘元瓒建议,对德胜坝、草坝、姚家坝、会安坝、永昌坝以及其他重要各坝的坝身进行分期改良,并分别设置电力拖船机,直接拖曳过坝,不必起卸货物。另外,他还建议可将教场桥至贯桥一段的河道填塞,这样可以拆除失去效用的风波闸和西端的湧金闸。[37]11何幼良在对杭州坝闸调查后发现,杭州城北各水路上所设的泥坝、石坝、石弄以及海宁的泥坝,导致交通不便,运输缓滞。钱塘江和运河上运输的大宗货物,“因有各坝窒碍,不能流行无阻”。他认为,“欲纠正斯弊,而谋经济与时间上之便利,须将重要闸坝改建新式双门闸,则窒碍可除,而运输称便矣。”[11]6

结 语

综上所述,由于自然地理环境的影响,杭州于明代始开始大量修筑闸坝,这对于城厢内外居民日常生活用水以及下游地区农田灌溉起到了重要作用。这些坝的修筑,阻隔了原本畅通的航道,往来于杭州及其周边地区的商旅必须过坝,这就衍生出坝上繁华的商业生活。

关于杭州坝的日常管理,自明代至民国历经数次改革。明初曾设有坝官和坝夫进行管理,明中叶裁减两者的数量,后最终被革除而实行夫头制。民国时期,为了防止坝夫勒索商旅的过坝费用,杭州市政府取消了夫头制,各坝驳运大多归过塘行管理,但管理效果并不理想。为此,杭州市政府颁布管理章程,并联合地方人士成立了坝闸管理机构,以期进行有效的管理。同时,随着近代航运业的不断发展,传统的过坝手续因手续繁、效率低,已经无法保障杭州水运的畅通,影响了城市经济的发展。为此,政府、工厂和地方有识之士开始思考对闸坝进行改良,希望利用欧美的闸工程技术将各坝改置为闸门,以及用电力替代人力,以提高过坝效率,改善航运交通。