一个父亲的抗争:布朗案与种族隔离制度的终结

付杰

1954年9月,在美国迈尔堡小学,废除种族隔离后,白人与黑人小学生终于坐在一起。

对白人和黑人在公共空间实施泾渭分明的种族隔离措施,引发黑人不满与抗议。

2020年,非裔美国男子乔治·弗洛伊德因白人警察暴力执法而不幸死亡,引发了全美范围内的大规模抗议,继而发展为一场轰轰烈烈的“黑人的命也是命”(Black Lives Matter)运动。在这场运动背后,黑人的诉求已从事件本身扩展到消除种族歧视、社会不公、贫富差距等一系列更为根本性的制度顽疾。这一事件再次将黑人问题曝光至全球公众面前,看似偃旗息鼓的种族矛盾原来并未真正解决,黑人与白人之间的裂缝只是缩小了,仍未得到彻底的弥合。

自美国建国后,种族矛盾一直是国内问题的重中之重。在宏观层面上,奴隶制度、南北内战、民权运动等重大事件深刻影响了美国历史的走向,重塑了国家的整体面貌;在微观层面上,黑人不时拿起法律的武器,在权利被侵害后走向法院,产生了许多具有重大历史意义的判例,如催发美国内战、被称为“美国宪政史上最糟糕的判例”的斯科特诉桑福德案,以及确立“隔离但平等”原则、使得种族隔离合法化的普莱西诉弗格森案。当然,还有绝对无法被忽视的布朗诉托皮卡教育委员会案(Brown v. Board of Education of Topeka)(以下简称布朗案)。布朗案如今已被视为美国最高法院最具进步意义的判例之一,它吹响了终结种族隔离的集结号,为种族平权提供了法律依据。但历史的进步鲜少是在风平浪静的“光荣革命”中完成的,废除种族隔离制度的历程也经历了惊心动魄的抉择和跌宕起伏的斗争。

美国建国之时,制宪先贤们已经意识到奴隶制的不正义和非人道,但是南北在这一问题上分歧严重,双方只得暂时达成妥协,允许奴隶制的存在,甚至还写入了宪法之中。随着经济发展和社会进步,南北双方在奴隶制的存废问题上愈发剑拔弩张,最终导致了一场漫长而惨烈的内战。

尽管南北内战初期南方军胜多负少,但北方凭借人口、工业、经济、道义等优势取得了最终胜利。为了巩固胜利成果,兑现《解放黑奴宣言》的承诺,北方主导的国会通过了3条宪法修正案:第13修正案旗帜鲜明地宣布废除奴隶制和强迫劳役(除非是惩罚犯罪行为);第14修正案规定了特权或豁免权条款、正当程序条款、平等保护条款等,实质上确认了黑人的美国公民地位;第15修正案赋予了黑人选举权,规定这项权利“不得因种族、肤色或过去的劳役状况而被合众国或任何州否认或剥夺”。3个修正案尤其是第14修正案,其影响之深远,意义之重大,怎么形容也不为过,因此有“第二次制宪”之称。

同时为了解决历史遗留问题,稳定联邦社会秩序,内战结束后,南方还于1865年至1877年经历了漫长的重建时期。这一时期南方由联邦政府进行直接管理,并在政治、经济、社会、文化、军事等方面进行了多项改革。在政治方面赋予黑人政治权利,黑人的社会境况大为改善,比如符合资格的黑人可以通过选举进入州议会和国会,黑人儿童可以进入种族混合的免费公立学校。此外,国会还于1867年通过了《重建法》,将黑人的选举权以法案的形式确立下来。

但重建时期一结束,南方白人就对黑人展开了疯狂的反攻倒算,不仅黑人之前获取的权利再度丧失,还沦为了无奴隶之名、却有奴隶之实的“贱民”阶层,其中最为突出的表现就是“祖父条款”和吉姆·克劳法。所谓“祖父条款”(grandfather clause),是指1867年1月1日以前有选举权的人及其子孙,一律享有选举权,而从1870年起则必须具备相应财产或教育等资格方可取得选举权。因1867年以前有选举权者基本为白人,1870年又正好是第十五修正案通过的那一年,南方州通过这种方式巧妙地限制了黑人的选举权,使得绝大部分黑人丧失了通过投票表达自身诉求的机会。所谓吉姆·克劳法,是对1876年至1965年间白人制定的关于种族隔离和种族歧视的系列法案的统称。吉姆·克劳本是舞台剧中一个黑人滑稽角色的名字,后来还出现了一首以此命名的黑人流行歌曲。但这个名称的内涵逐渐发生了流变,成为了蔑视和侮辱黑人的代名词,并由此发展出了吉姆·克劳主义。根据吉姆·克劳法的规定,在公共空间对白人和黑人实施种族隔离措施,学校、餐馆、剧院、卫生间、公共交通工具等场所被划为泾渭分明的两个区域,黑人不得进入白人专属的地带。

吉姆·克劳法之所以能够大肆横行,并且在南方各州愈演愈烈,与最高法院一桩臭名远扬的判例有关,这就是著名的普莱西诉弗格森案(Plessy v. Ferguson)。正是这个案件,为种族隔离披上了合法的外衣,并为吉姆·克劳法的制定与施行大开方便之门。

1892年6月7日,有八分之一黑人血统的荷马·普莱西(Homer Plessy)进入东路易斯安那铁路一辆专属白人的车厢。根据路易斯安那州《隔离车厢法》,白人和其他有色人种须乘坐隔离开的车厢,普莱西因此被捕。之后他根据宪法第13、14修正案,将路易斯安那州告上法庭,初审法官约翰·霍华德·弗格森(John Howard Ferguson)判其败诉。不服判决的普莱西就弗格森的裁决向州高级法院提起控诉,法院依然维持原判。1896年,普莱西继续上诉至最高法院,寻求最终救济。最高法院大法官以7:1的投票结果判定路易斯安那州法律不违宪,还创设了“隔离但平等”(separate but equal)的原则,并认为这一做法并不构成对黑人的歧视。

普莱西案实际上确认了种族隔离的合法性,尽管该案仅涉及公共交通,但南方各州纷纷将其扩张到教育、卫生、餐饮、娱乐等多个领域。在这些场所,“白人的归白人,黑人的归黑人”,他们虽然生活在同一片土地,黑人却被放逐于正常社会生活之外,成为了身份低微的二等公民。因为尽管法律规定要为白人和黑人分别配备服务设施,但这些设施往往存在巨大差距,白人的明显要优于黑人。以教育领域为例,“1899年,黑人儿童占南方学龄儿童总人数的31.6%,但用于黑人的教育经费投入仅占公共学校教育总经费的12.9%;黑人学校的上学天数平均每学期比白人学校少59天。就南方各州黑人学校的生均投入来看,1940年,南卡罗莱纳州、佐治亚州、阿拉巴马州的黑人生均投入只达到白人的33%;而在密西西比州,这一数据只有白人的15%。”而且,黑人教师的教学任务通常也比白人重,但工资只有后者的三分之一甚至四分之一。

如此悬殊的种族差距导致诉讼源源不断地涌向法院,但法院遵循普莱西案创设的先例,黑人极少获得胜诉,直到布朗案的到来,才算撬开了一个裂口,终于推翻了普莱西案所确立的原则。

奥利弗·布朗(Oliver Brown)是一名黑人,居住在堪萨斯州托皮卡市,从事铁路焊接工作,还是当地黑人卫理公会教堂的助理牧师。布朗的女儿琳达到了上小学的年纪,但由于黑白分校制度,琳达无法在离家只有几个街区的白人小学萨姆小学就读,反而每天要步行1.6公里,穿过危险的铁路交叉口,再乘坐公共汽车去8公里之遥的黑人小学门罗小学读书。

布朗向萨姆小学提出入学申请,遭到了托皮卡教育委员会的拒绝,理由自然是黑人学生不得在白人学校就读。无奈之下,布朗联系了他的朋友、全国有色人种协进会(NAACP)在当地分会的主席麦金利·伯内特,寻求该组织的帮助。

NAACP可是美国家喻户晓的民权组织,其宗旨为“保证每个人的政治、社会、教育和经济权利,并消除种族仇恨和种族歧视”。自1909年成立以来,NAACP为有色人种尤其是黑人提供了大量法律援助,极大维护了黑人权益,为消除种族歧视作出了巨大贡献。NAACP初始目标是在种族隔离的制度背景下推动黑人和白人待遇的平等化,但从30年代开始,这一目标發生了根本转向,开始将废除种族隔离、促进种族融合作为新的奋斗方向。布朗案恰恰提供了这样一个契机,NAACP决定就此“发难”,向种族隔离制度发起挑战。

在NAACP的帮助下,1951年3月22日,布朗和其他有类似不公经历的家长向法院提起诉讼,状告托皮卡教育委员会,要求在托皮卡地区的公立学校中废除黑白分校制度。1951年6月25日至26日,堪萨斯联邦地区法庭开庭审理此案。在案件审理中,原告律师声称“隔离但平等”形式上看似平等,实质上却并不平等。黑白分校制度严重损害了黑人学生的自尊心,给他们造成低人一等的自卑感。被告律师则主张种族隔离已经成为一种司空见惯的生活方式,甚至辩称这是在为黑人学生进入种族隔离社会做准备。他们还列举了一些功成名就的黑人,证明隔离制度并没有妨碍黑人儿童的成长成才。

1951年8月3日,地方法院宣布遵循先例,驳回原告的诉讼请求,但判决也承认黑白分校确实给黑人儿童造成了不利影响,隐含了对种族隔离的批判之意。尽管败诉,布朗还是从中看到了胜利的希望。1951年10月1日,布朗和其他原告依据特别程序规则,将案件直接上诉到最高法院,期冀在终局裁决中获得一锤定音的胜利。

“布朗案”包含的5个子案件涉及的当事人——非裔美国学生及其家长的合影。

有八分之一黑人血统的荷马·普莱西因故意与白人乘坐同一节车厢而被捕。

奥利弗·布朗的女儿琳达·布朗,成人之后也致力于民权运动。

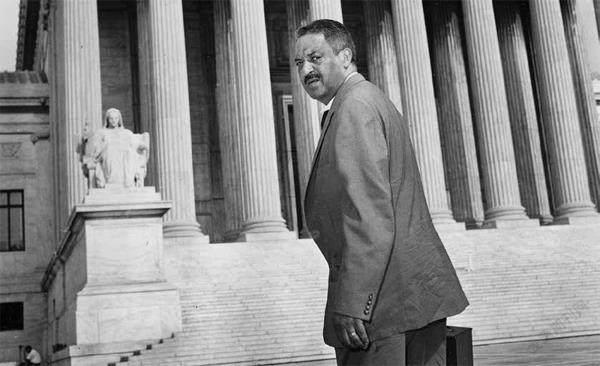

瑟古德·马歇尔是美国最高法院第一位黑人大法官。

需要说明的是,在布朗案前后还有4个涉及到黑白分校和种族隔离的案件上诉到最高法院,分别为南卡罗来纳州的布理格斯诉伊利奥特案、弗吉尼亚州的戴维斯诉爱德华王子县教育委员会案、特拉华州的哥伯哈特诉贝尔顿案和哥伯哈特诉布拉案、华盛顿哥伦比亚特区的波林诉夏普案。由于案情相似,最高法院决定合并审理,这5个案件被统称为“布朗案”。

由于案件涉及到种族隔离制度的存废,自然引起了全国公众的特别关注。为了打赢这场至关重要的案件,双方都组建了强大的律师团队,做了充足的准备工作。

原告首席律师瑟古德·马歇尔(Thurgood Marshall)可谓是美国法律史上赫赫有名的大人物。他是美国最高法院第一位黑人大法官,在任期间(1967—1991年)始终为弱势群体发声,维护女性、少数族裔和外国移民的合法权利。在进入最高法院之前,马歇尔曾担任NAACP律师,代理过大量民权案件,致力于维护公民权利和社会正义,其中以布朗案最为著名。与其共事过的最高法院大法官刘易斯·鲍威尔曾盛赞道,“瑟古德·马歇尔为带领我国走出种族隔离的荒原而作出的重大贡献是任何美国人所无法比拟的。”

1952年12月9日,万众瞩目的布朗案开庭审理。在庭審中,马歇尔明白普莱西案的先例效应,因而采用了布兰代斯诉讼法,也就是忽略先例和法律条文,注重社会现状、实地调查、统计数据和专家意见。马歇尔阐明了社会学家和心理学家的调查结果,指出种族隔离给黑人儿童造成了根深蒂固的身心伤害,致使他们产生了身为黑人的自卑感和自憎意识。他还进行了一项实验,让黑人儿童从2个白色和2个棕色中选择他们喜欢的颜色,结果几乎所有人都选择了白色,这也佐证了种族隔离的潜在危害。接着他又说明由于黑白学校的巨大差距,使得黑人学生在教育条件上大大落后于白人学生,这违反了宪法第14修正案中的平等保护条款,因此应判决种族隔离教育制度违宪。

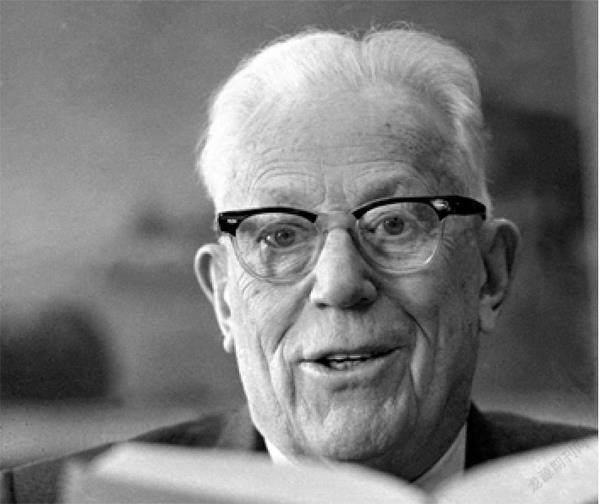

厄尔·沃伦大法官是该案出现戏剧性转折的关键人物。

2014年,布朗案60周年纪念活动中,示威者在美国最高法院外抗议种族隔离教育现象仍然存在。

被告律师则主要从3个方面据理力争:其一,秉持州权至上主义,实行何种教育制度完全是本州的自主权力,联邦无权干涉。其二,对实施黑白混校的效果表示质疑,并且指责马歇尔所谓的社会调查结果纯属无稽之谈,“那大部分都是以社会科学的名义,来为自己的偏见寻找遁词的把戏。”其三,他们声称一旦黑白混校,不仅会摧毁南方各州的公立教育系统,还会导致种族矛盾进一步激化,引起社会动荡和种族战争。

在最高法院9名大法官中,有8名在该案上意见各异且势均力敌,只有法兰克福特大法官左右为难,迟疑不决。这倒不是说法兰克福特没有自己的主见,而是他深知布朗案的重要性和复杂性,因此更加稳重和审慎。他信服马歇尔的论断,也知道种族隔离的危害,但又认为就第14修正案是否禁止种族隔离应当进行详细论证,而且在这一重大问题上,最好9位大法官做出一致裁决,显示最高法院的整体态度,尽量缓解南方各州的抵制情绪和国内社会的分裂危机。

1953年5月,最高法院接受了法兰克福特推迟判决的建议,宣布布朗案秋天再审。而就在两次庭审期间,案件发生了戏剧性的转折,胜利的天平明显向原告方倾斜。1953年9月8日最高法院首席大法官弗雷德里克·文森因心脏病突发离世,艾森豪威尔总统提名厄尔·沃伦担任第14任首席大法官。之所以这对原告是重大利好,是因为文森对该案持保守态度,不愿推翻普莱西案,而沃伦则完全处于对立立场。沃伦笃信进步主义,追求公平正义,作为共和党人他曾长期担任加利福尼亚州州长,不仅深得民众爱戴,就连民主党阵营也对其心服口服。在他主持最高法院期间(1953—1969年),正是民权运动风起云涌的年代,最高法院也顺应时代发展,在维护民众权利、保障言论自由、禁止种族隔离、推进政教分离等方面做出了许多名垂青史的里程碑式判决。

沃伦与法兰克福特抱有相同的担忧,因此为了让所有大法官都赞同废除种族隔离的判决,沃伦开始对他们一一做“思想工作”,以示最高法院的团结,减少判决所引发的社会动荡。极具政治才能和人格魅力的沃伦最终说服了保守派大法官,使得他们全部“倒戈”向自由派阵营。

1953年12月8日,布朗案再次开庭审理。沃伦大法官“眼观四处,耳听八方”,很少打断律师的发言。随着沃伦的加入,原告可以说已经胜券在握了。

1954年5月17日,这本是寻常的一天,却因布朗案划时代的判决而被定格为“历史上的今天”。沃伦郑重宣布“隔离但平等”违宪,种族隔离教育制度应予废除。在判决书中,沃伦并未过多考虑立法原意和遵循先例,而是观照社会现实和制度实践,“我们无法将时钟回拨到1868年该修正案获得采纳之时,甚至1896年普莱西诉弗格森案下判之时。我们考察公办教育的根据,必须是其在全国范围内的充分发展及其在美式生活中的现时地位。只有这样才能决定公办学校中的种族隔离是否剥夺了当下案件对原告的法律平等保护……我们就讨论当下案例所提出的问题:单纯基于种族而对公办学校儿童施行种族隔离,即便物理设施和其他‘有形’因素可能是平等的,是否剥夺了少数族裔儿童的平等教育机会?我们相信答案是肯定的。”

判决书也采纳了马歇尔的观点,“在公办学校中将白人和有色人种儿童隔离开来,会对有色人种儿童产生不利的影响。当隔离具备法律的约束力时,影响会更大,因为种族隔离的政策通常被解读为指向黑人群体的低人一等。低人一等的感受会影响到儿童的学习动机。因此,具备法律约束力的隔离可能阻滞黑人儿童的学习和心理发育,并剥夺他们在种族融合的学校系统下本来可以获得的某些利益。”进而沃伦宣布“隔离但平等”违宪——“在公办教育领域,‘隔离但平等’的司法学说没有地位。隔离的教育设施天然地不平等。因此,我们认定,原告及作为这些案件起诉目的的、其他处境相似之人,由于所诉称的种族隔离的缘故,被剥夺了第十四修正案所保障的、法律的平等保护。”

1955年4月11日至14日,最高法院又开庭审理“布朗第二案”,讨论如何平稳而恰当地结束黑白分校,以期完成和平过渡。然而“树欲静而风不止”,尽管最高法院已经采取了十分谨慎的措施,该判决依然在南方各地引起激烈抗议,并相继爆发了小石城事件、挡校门事件等反对黑白混校的重大骚乱和冲突。但“青山遮不住,毕竟东流去”,最高法院的法律背书、联邦政府的武装保障和民权人士的行动支持汇聚成了一股难以阻挡的平权洪流,南方州的抵制再衰三竭,种族隔离的藩篱终被拔除殆尽,“黑白分明”的景观一去不复返了。

基于普遍共识,我们不假思索地认为“知识改变命运”。倘若对这句真理继续溯源,则会得出另一个不容置疑的结论,那就是“教育改变命运”,尤其是对那些贫寒之家和穷苦之人来讲,教育是逆转人生的有力杠杆。在种族隔离、黑白分校的南方,黑人由于缺乏公平的起点,享受不到优质的教育,导致他们陷入了贫穷、吸毒、犯罪等代际传递的无解连环。最高法院在布朗案的判决上一改司法谦抑本性,主动拥抱司法能动,或许这一判决无法彻底改变他们的命运,但至少为黑人儿童提供了一个公平的教育机会,而“在机会公平中,教育公平是最大的公平”。同时,最高法院也充分发挥了维护社会公平正义的“最后一道防线”的作用,创造了又一个彪炳史册的伟大判决,正如美国前总统乔治·W·布什在庆祝布朗案50周年时所说——这是“一个使美国永远更好的判决”。

(责编:刘婕)