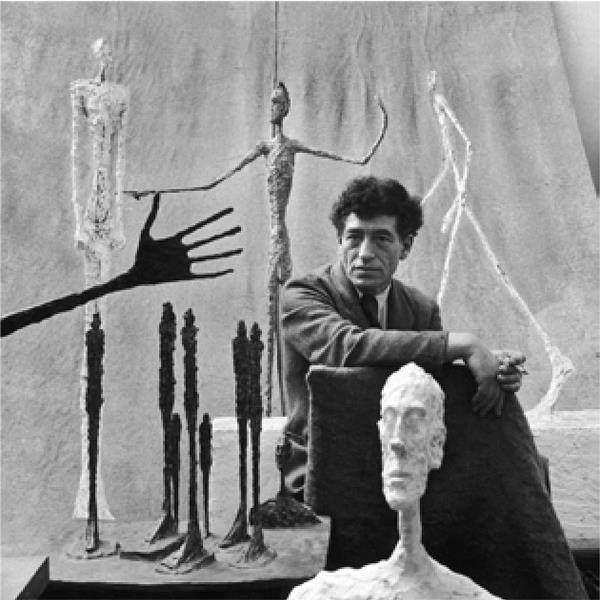

钟情于“火柴人”的跛足大师

健均

贾科梅蒂的作品一直是各大博物馆的宠儿,伦敦泰特美术馆,纽约古根海姆博物馆都举办过贾科梅蒂的回顾展。

瑞士艺术家阿尔贝托·贾科梅蒂的雕塑作品《行走的人》,在2015年伦敦苏富比拍卖会上以破纪录的1.043亿美元成交,成为了世界上最贵的雕塑作品。时至今日,贾科梅蒂雕塑的哲学思想还在影响着我们。尤其处于疫情中的我们,意识到生命在自然、灾害面前是如此的脆弱。原来抛去物质、金钱、名利,我们都是贾科梅蒂作品中那个“行走的人”。

提起贾科梅蒂的雕塑,大家最熟悉的莫过于身体瘦长的人物造型,有人叫它“火柴人”,东北话把这种身形称为“麻秆”,而文雅一点的说法就是“形销骨立”。

对,在美国华盛顿特区的国家美术馆东馆,贾科梅蒂的作品给笔者留下了深刻的印象。这个由贝聿铭大师设计的新馆舍平时主要做特展,很不巧笔者去的时候,没有特展,就在我准备通过地下通道返回西馆的时候,回头瞥见了位于高处的“室内桥”上,有一座贾科梅蒂的《行走的人》的雕塑。因为整栋楼空空荡荡,楼上的这个通道更是没人通过,只有《行走的人》孤零零的身影,顿时心有戚戚。一座雕塑放在合适的空间里,会给人更加强烈的感受。

罗丹也有一座名为《行走的人》的雕塑,虽然雕塑没有头和手臂,但更接近于现实中的人,健硕的肌肉,也凸显了行走这个动势的力度。相比起来,贾科梅蒂的《行走的人》则采用了他最擅长的“火柴人”形象:驼着背、身体前倾,丧尸一般地前行。

说起来,贾科梅蒂与罗丹还有师承关系——贾科梅蒂的老师布德尔是罗丹的学生。实际上,这3代雕塑大师艺术风格迥异,却都走出了属于自己的创作之路。

2018年6月,贾科梅蒂基金会复原了艺术家1966年离世之时工作室的原貌。

可以说,贾科梅蒂瘦瘦的人形是欧洲20世纪中期的精神写照,所有的孤寂、痛苦、迷茫、反思、觉醒似乎都凝聚在瘦削的造型和紧张的结构之中。

贾科梅蒂1901年生于瑞士斯坦帕小镇,父亲乔凡尼·贾科梅蒂是印象派画家,也是瑞士著名画家霍德勒的好友。在收藏贾科梅蒂作品最多的苏黎世美术馆里,笔者看到过另外一位名叫奥古斯都·贾科梅蒂的画家的若干作品,他在瑞士也是一位非常有成就的画家。我查阅资料后才得知,奥古斯都·贾科梅蒂与阿尔贝托·贾科梅蒂有亲属关系,是他的堂叔。贾科梅蒂的二弟迪亚哥也是雕塑家和家具设计师,三弟布鲁诺是一名建筑师,兄弟三人均取得了非凡的成就。

因为爸爸是画家,所以贾科梅蒂从小就学习画画,他早期的绘画风格比较接近分离派。18岁进入日内瓦艺术学院学画,同时也开始学习雕塑(实际上他一直在画,而且他的画与雕塑一样自成一格,甚至绘画风格的成熟还要早一些)。19岁时,父亲带他去意大利参加威尼斯双年展,并开始在意大利游学。他在威尼斯看到了丁托列托的绘画,画中人物造型都是长长的;他还去了不远的帕多瓦,看乔托的作品;在佛罗伦萨,他看到了古埃及的雕塑,这些都给他后来的人物造型很大的启发。

21岁时,阿尔贝托·贾科梅蒂来到巴黎,进入雕塑家布德尔的大茅屋学院,一学就是6年。在他来到巴黎3年后,弟弟迪亚哥也来到这里,并长期跟随哥哥从事艺术学习和创作,而且,他也是哥哥最“忠诚”的模特。作为艺术之都的巴黎,拥有庞大且丰富的博物馆,也有各种各样的艺术思潮在此碰撞。贾科梅蒂在博物馆里临摹古代埃及的雕像(古埃及雕塑中常见的“直立”和“向前迈步”的两种站姿,成为他后来雕塑姿态的一个重要来源),同时又受到立体主义的影响,对非洲木雕、大洋洲土著雕刻的人物造型产生了浓厚的兴趣。1929年,他又加入了超现实主义运动,但几年后,由于超现实主义艺术家开会批评他的创作背叛了他们的理念,贾科梅蒂毅然离开,最终成为一个无“主义”的独立艺术家。

1947年,贾科梅蒂给超现实主义的领导者布勒东写信,批评他在一个展览中擅自将自己划为“超现实主义艺术家”。因此,他早期的雕塑,是围绕“立体派”与“超现实主义”来思考和塑造的,与后来的“火柴人”雕像幾乎完全不一样。离开“超现实主义”后,他渐渐远离了那种抽象化的表达,回归到了具象的世界。

37岁时,贾科梅蒂遭遇了一场车祸,腿部受伤,再加上没有好好疗养,落下了跛足的残疾。在巴黎花神咖啡馆,他邂逅了哲学家萨特和波伏娃,并与他们成为朋友,萨特非常欣赏贾科梅蒂的作品。存在主义哲学思想在当时有很大的影响力,而后来贾科梅蒂的作品也被认为是 “存在主义”的艺术。

“二战”时期,为了躲避战乱,贾科梅蒂回到了故乡瑞士,也正是这个时期他开始创作微雕塑。这种微雕塑小到可以放到火柴盒里,是名副其实的“火柴人”。基于长久以来的探索和思考,包括各种艺术思潮的实践、电影等新视觉媒体的感官体验及在战争中亲见的残酷现实(在法国期间,他曾亲眼见到一个人在轰炸中胳膊脱离了身体),他的人像开始出现瘦长的趋势。这种雕塑形象,最初的灵感来自人的影子。我们都有这样的经验,在夕阳的侧光之下,人的影子被拉得很长,但由于遥远的光线并不会拓展人的“宽度”,因此就会形成一个瘦长的黑影。

贾科梅蒂认为近距离并不能把握一个人的形,正确的观看就是要保持一定的距离,他说“小尺寸才是人们真正观看事物的尺寸”。所以,他采用了一种“远观”的视线,把人塑成微小的“雕像”。这种遥望的情形下,人会变得很渺小,而且没有可视的细节,只有基本形。当然,这个基本形也不是写实的基本形,而是一种“记忆化”的基本形。人被光线拉长的影子就是一个基本形,这也是形体的一种本质。因此,选择了“影子”作为造型,是一种提纯式的简化,是一种独特的减法。

说到“减法”,我们都有这样的记忆——刚上学的时候学数学,都是先学加法,再学减法,然后才是乘除法。这个学习顺序其实也说明了减法比加法难。在绘画艺术方面,古代绘画基本上都是做加法,而现代绘画艺术则大多是做减法,或者是有的地方做加法,有的地方做减法,艺术上的“减法”比数学的减法还要难,难点在于减什么、减哪里、减多少、怎么减等,这些都是艺术家们需要做出决定的地方,也正是因为各自所做的减法差异很大,才形成了现代艺术如此丰富的呈现。

再看罗丹创作的《行走的人》,该作品做成了真人大小,而且他的这座雕塑根本就是为了向雕塑界、艺评界,证明自己强大的“写实”能力而做,所以罗丹的风格还是建立在写实的基础上。

后来成熟期的贾科梅蒂的人像雕塑,要么是做成火柴大小的微雕塑,要么就比一般人要高大很多,总而言之他很少把人像做成真人大小的尺度。因为他不认为与真人做成同样尺寸就是“真实”,他追求的是他感知的一种真实。做微雕塑,在他眼中就是主观的一种真实尺度。大尺寸的《行走的人》,其实也是远远看过去更像是真实空间中的身影。

除了尺寸之外,贾科梅蒂打破了人像中所有的比例,最直接的感受是头部与身体的比例失衡,用现在流行的说法是,差不多“十二头身”了,另外还有胖瘦的比例、高矮的比例、五官的比例、手的比例、四肢与躯体的比例、正面与侧面的比例等,一切要素都在,但一切的比例都是主观的、重构的。

贾科梅蒂雕塑作品《行走的人》。

与那些比例精致而庞大的雕塑不同,出自贾科梅蒂之手的雕塑作品,仿佛夜间在深巷中踽踽独行的魂灵。

贾科梅蒂做这么主观的造型,其目的就是打破“写实”“再現”“静态”的“真”。某种意义上来说,贾科梅蒂与塞尚思考的问题一样,他也希望能呈现一种观察而不是翻模子,他希望能够捕捉到人的本质,只是他提供了与塞尚不同的“解决方案”。

笔者觉得这很像中国艺术里的一个观念——“以形写神”,这是中国东晋画家顾恺之关于人物画的绘画理论,也就是说中国绘画很早就意识到“神”的重要性,注重“神”的刻画。当然,“以形写神”的理论某种意义上也是中国人物画在写实技法上发展的掣肘,但是从艺术观来说,这种追求是高级的。无论东方艺术还是西方艺术,形与神的表现总要追求一个平衡。

“火柴人”的形象定型且大量作品的出现,是在二战以后,那时他又回到了巴黎,战争的创伤无疑深化了他对这个形象的探索。因此,有很多人觉得,这个形象代表了一种战争伤痕——暗喻被战争炮火烧灼的尸体、从集中营逃出来的幸存者……雕塑表面粗糙不平,只残留着一副骨架,不和谐的各种比例也像是战乱留下的种种残疾。他们身形单薄、弓腰驼背、骨瘦嶙峋,似饿殍、像鬼魅、如幽魂,踽踽独行的步伐沉重,匆匆却又茫然,如同一根燃过的火柴杆,充满锈蚀的弯折铁钉,这些联想的形象无一不给人一种残破、伤痕和艰难之感。这个形态展现了二战结束、冷战开启后的一种普遍的精神状态。

相比起整个身体的纤细,“火柴人”的两只脚却不成比例地大,像是穿了两只大鞋,也有人觉得像是行走时粘在鞋底的泥巴。不管是不是有这样的联想,至少这两只脚看起来是滞重的,我们很容易想象脚底坠着重物的感受,这个行走明显不轻松。对于这个行走的“形象”,我们中国人应该很熟悉,因为“人”这个汉字,也可以视为一个“行走的人”。巴黎贾科梅蒂基金会的Logo上就有一个进一步简化的“行走的人”,看上去根本就是汉字“人”。所以我们也许更能理解,行走之于“人”的“根本意义”所在。

在“畸形火柴人”形象之后,贾科梅蒂又创造出一种半身像,特点是头特别小。

贾科梅蒂的面孔和作品出现在100元瑞士法郎纸币上。

“火柴人”从尺寸上来看,先是做成了很多的微雕塑——小小的体量,大多放在展厅的玻璃箱里,看起来很妙,后来又做成大尺度的作品,需要更大的空间安放。从形态上看,则是先出现了静态站立的人像,多为女子,后有动态行走的人像,多为男子,也有其他的姿态,还有丧家狗、流浪猫等动物。从构成上来看,独立的居多,但也有群体的,比如《三人行》《城市广场》等。

这一系列雕塑完全不追求光滑流畅的表面,而是堆满了更有表现力的塑痕,如同梵高绘画上的笔触,反倒容易激发起观看者的情感反应。贾科梅蒂的作家朋友让·热内认为他的雕塑摸上去会让人产生快感,是盲人的福音,而那些光滑表面的雕塑不会给人这种感觉。因此,他觉得贾科梅蒂是用手创作它们的而不是用眼睛。

即使是“群雕”,我们也不难发现,“火柴人”们各走各的,他们从不同方向来到广场,但并没有在这里停下脚步,而是按照各自的方向继续步履匆匆,既没有相聚,也没有互动。《城市广场》中,我们还看到了一个伫立的女子像,然而,似乎没有任何一个男子向她走去,她的伫立也是一种孤零零的感觉。

现在看到的大体量单体《行走的人》,是贾科梅蒂为纽约大通曼哈顿广场项目制作的,但由于他对作品一直不满意,反复重做,据说先后做了四十几个版本,而留下的只有2个,其他的都被毁了。最终他意识到自己无法“完成”计划,放弃了纽约的这个项目。

关于贾科梅蒂的“拖延症”,我们也可以通过一部电影窥见一斑。电影《最后的肖像》就是以贾科梅蒂为主角的故事片,影片讲述了他为一名艺术评论家画肖像的小故事。片中的贾科梅蒂把原本计划几个小时,最多两三天完成的肖像油画一拖再拖,几度“清零重启”,被画的“模特”不得不一再改签机票、更改归程,到第18天时依旧没有“画完”。评论家最后也很清楚,只要坐在那里当模特,这幅画就永远画不完,最终他以要走来“帮助”贾科梅蒂“完成”了作品。我们看到了一个艺术家的“拖延症”,以及他为什么拖延——他似乎永远无法“完结”一幅作品,他对于自己的创作焦虑而又绝望,大多数情况下更需要通过一个外力来“终结完成”创作。

不得不说的是,存在主义哲学对贾科梅蒂产生的影响。作为贾科梅蒂的朋友,存在主义哲学家萨特认为:“他人即地狱,恐惧、孤独、失望、被遗弃等是人在世界上的基本感受。”

二战之后,这种心理越发凸显出来,恰巧贾科梅蒂成熟期的作品,能够充分表达这些“存在主义”的感受。所以,艺术史在归类时,将其归为“超存在主义艺术大师”。萨特也充分认可贾科梅蒂的作品对存在主义思想的“阐释”,但贾科梅蒂本人似乎并不愿意把自己的作品往存在主义上靠。我想,存在主义思想对贾科梅蒂的影响应该是“潜移默化”的,艺术创作毕竟不是写论文或者写小说,它不是哲学理论的诠释,也不是故事的载体,它有自己的“讲述”逻辑和语言。

贾科梅蒂的艺术之路,有弟弟、妻子,甚至情人陪伴,有哲学家、作家、文化名流等朋友,并不像有些艺术家那样对社交恐惧,但他的骨子里却孤绝而执拗,是一种喧嚣中的寂寞——像他的《行走的人》一样,甚至像他的那只无家可归的《狗》——贾科梅蒂说那只狗就是他“沮丧时刻的自塑像”。他跟作家朋友让·热内说:“它(雕塑《狗》)就是我。有一天,人们在街上看到的我就是这副样子,我就是那只狗。”

他住在巴黎蒙帕纳斯一个只有二十几平方米的狹窄破烂工作室里——那里被萨特称之为不可靠近的“孤岛”——屋里没有自来水没有厕所,冬天还要烧火盆取暖,而他一住就是几十年。即使后来获了奖,举办了个展,有了不小的名声,他也未曾想过改变生活和创作条件。贾科梅蒂很少将作品翻模出售,自然也就没挣多少钱,他好像对于创作之外的任何事情都没有兴趣。

在“畸形火柴人”形象之后,他又创造出一种半身像,特点是头特别小,跟“火柴人”的头部造型一致,但是身体很庞大,看起来也像是雕塑的底座,最终的视觉效果就是大大的身体底座顶着一个小脑袋。这个造型可以视为“火柴人”的衍生造型。这一类半身像拥有了更为明显的稳定感,贾科梅蒂将头部处理得像浮雕一样,从侧面看头部是完整的呈现,但是从正面看,头部就像是左右方向被挤压成为一种扁扁的样子,从而降低了雕塑的立体感,再加上青铜的材质,使得人像更呈现一种幽魂式的效果。

贾科梅蒂的作家朋友让·热内非常欣赏他,并写了一本名为《贾科梅蒂的画室》的书。让·热内一出生就被遗弃,在孤儿院长大,早年流浪街头、偷窃,多次坐牢,还当过逃兵。在监狱里他发现和发掘了自己写作的能力,写了多部小说和诗集,被萨特等文化名人向总统请愿赦免。贾科梅蒂的作品,暗合了他早年间流浪、偷窃的生涯,同时也映照出他孤独的内心世界,让他在雕塑身上找到了前所未有的共鸣。在艺术界有个说法是:共鸣比美更震撼人心。我想,喜欢贾科梅蒂这些雕塑的人,大多数应该是在作品中看到了自己。

在贾科梅蒂给让·热内画的肖像画里,有属于贾科梅蒂独特的平面艺术风格。从人体比例上来看,头的比例要比实际比例小一些,身体则类似于他的胸像雕塑——是身体,又是整个雕塑的底座。他油画里的人像,颜色晦暗单调,满幅画上的线条笔触像是刮出来的划痕,坚硬而又阴鸷;画面中线条很多,其中头部的线条非常密集,甚至是用线条组合成的网状结构,一层套着一层,感觉所有的力量都投入到了头部上;因为头部线条重合密集且多层,甚至大多数人的头都被画成了黑乎乎的“蛋”形,“肤色”显然不是真正的肤色;不少人像作品中,他把眼睛、鼻子、嘴等五官,画成蒙克《呐喊》式的样子,充满了表现性;其他部分的线条则随意而松散,画面很少有细节;背景的房间内部看起来像一个铁皮箱子。总体来看,他的油画更接近于一种速写,重点在于对被画者“神韵”的捕捉。

看贾科梅蒂的画,跟看他的雕塑一样,离得稍远一点会有更好的欣赏效果。他画的人,尤其是头部,似乎会从平面的画布上凸起,像浮雕一样,有一种不同于以往透视法的奇特的立体感。

著名的摄影师布列松,曾经拍过几张非常经典的贾科梅蒂的照片,其中一张是在一个雨天,贾科梅蒂把头缩在衣服领子里,一瘸一拐地快步过马路。这张照片虽然没有在形上与贾科梅蒂的《行走的人》处于同一个角度,但是在“神”上很好地还原了艺术家作品中的孤独、窘迫、无助甚至有些狼狈的精神内核,是一张非常精彩的“决定性瞬间”。

1963年,贾科梅蒂被查出胃癌,3年后他离开人世,那一年他65岁。作为瑞士文化界的骄傲,他和他的作品被印在了100元瑞士法郎的正反面。

(责编:马南迪)