云南省传统村落保护利用综合评估

——基于27个中国传统村落的实证研究

刘思宇, 王瑞慧, 杨茜好, 唐雪琼*

(1. 西南林业大学园林园艺学院, 昆明 650224; 2. 山西省水利水电勘测设计研究院有限公司, 太原 030000;3. 西南林业大学地理与生态旅游学院, 昆明 650224)

传统村落是指村落形成较早,拥有丰富的传统资源,具有一定历史、文化、科学、艺术、社会、经济价值,应予以保护的村落[1]。在中国快速城镇化、现代化进程中,传统村落面临着物质文化破坏、非物质文化后续乏力、村落治理和管理办法缺失、保护与利用不平衡等问题。2012年,国家高位推动传统村落保护工作,经过5次大规模的遴选,筛选出6 799个村落列入中国传统村落名录,实施严格保护、适度展示利用[2]。

随着传统村落保护利用实践的推进,村落的保护利用评估得到学者们较多关注。研究过程经历了从价值评估到保护评估再到发展评估的过渡;研究对象分为对村落的整体评估[3]、对个案村落的评估[4]、对保护实效的评估[5];评估地域集中于湖南[5-7]、安徽[8]和江苏[9-10]等省份;研究内容涉及村落的脆弱性[11]、活态性[12]、乡村性[8]、保护度[5]、利用度[6]、文化传承度[7]、综合品质[9]、村庄风貌[13]和村落复兴[14]等。评估指标包含文化遗产、村庄风貌、村庄管理、村落环境和人口结构等关系到村庄保护的指标,也包含土地开发强度、产业结构、食宿及娱乐设施数量、居民可支配收入、旅游收入占比等评估村落开发利用状况的指标。总体来看,过往关于传统村落的评估体系主要关注村落保护或单一维度的深化评估研究,对于传统村落保护和利用有效协同的评估研究不多,西南山地传统村落集中分布区域保护利用的评估研究较少。

云南省自然环境复杂,世居民族大杂居、小聚居,形成了许多特色鲜明的少数民族传统村落,至今已有708个传统村落列入中国传统村落名录,中国传统村落数量在全国省市中名列第二。这些传统村落生态环境优良、民居建筑特色鲜明、民俗文化保护良好,展示了云南本土风貌和特色民族风情,是文旅融合发展的重要文化资源。云南省多年来积极推动传统村落保护和旅游适度利用,村落保护已取得显著成效,但也存在着不同程度的问题。本研究结合普通乡村发展类指标和传统村落保护类指标,构建出一套科学合理、可实施的云南省传统村落保护利用综合评估体系,并综合考虑地域、民族、产业发展类型等因素,筛选27个中国传统村落进行实证研究,科学评估云南省传统村落保护利用的整体情况,以期为云南传统村落保护利用提供案例依据,科学指导传统村落的可持续发展,为全国其他省区传统村落保护和利用的综合评估提供经验借鉴。

1 云南省传统村落保护利用综合评估体系构建

1.1 评估指标的选取

研究以《中国历史文化名镇名村评价指标体系》[15]、《传统村落评价认定指标体系(试行)》[16]为主要参考对象,同时综合参考已有研究成果[9,10,12-14,17-22],围绕4个一级指标初步筛选下级指标:(1)文化。传统村落留存至今的物质文化遗产和非物质文化遗产是传统村落保护重要的评估对象。对物质文化遗产的评估包括村落的山水格局、空间风貌、建筑古迹和历史环境要素;对非物质文化遗产的评估除了遗产本身,还包括传承人和相关实体场所。(2)社会。传统村落的保护发展依赖居民的参与和完备的组织建设。居民常住人口比例、生活方式改变程度和村落空心化程度等指标可用于评估村落人口聚集程度,而管理办法的完备性、机构及人员的完备性、保护资金投入情况等指标可用于评估村落治理情况。(3)环境。外部生态环境是传统村落空间格局的重要组成部分,内部人工环境则影响着村民的生活质量。对人居环境进行的评估包括周边山水环境完整性和村内基础设施、安全设施及公共场所的建设情况。(4)经济。持续健康的经济发展能为村落保护提供充足的资金支持。考虑到经济水平的动态变化,主要从村落收入、产业结构和土地开发3个方面进行指标选取,具体量化为村民人均年收入增长率、产业结构比例、土地开发强度和对环境的破坏等指标。

为提高评估指标的合理性,研究邀请来自高校、规划设计公司、管理部门等不同行业中拥有丰富传统村落研究经验的27名专家对初步筛选指标的合理性进行评判。在综合参考专家评判意见后,对初步筛选的指标进行优化。将4个一级指标进一步确定为历史文化、社会人文、人居环境、产业经济。删除专家通过率低的2个指标,对部分指标进行修改,明确指标指向性并增加传统建筑修缮程度、传统建筑工艺延续程度、核心区风貌完整度和历史建筑挂牌保护情况4个指标。最终构建包含4个一级指标、9个二级指标、40个三级指标的云南省传统村落保护利用综合评估体系(表1),其中历史文化和社会人文指标为保护类指标,人居环境和产业经济指标为发展类指标。

表1 云南省传统村落保护利用综合评估指标体系Table 1 The comprehensive evaluation index system for protection and utilization of traditional villages in Yunnan Province

1.2 指标赋权

为使所得权重尽量科学准确,本文采用组合赋权法,结合主观权重值与客观权重值得到指标的综合权重。

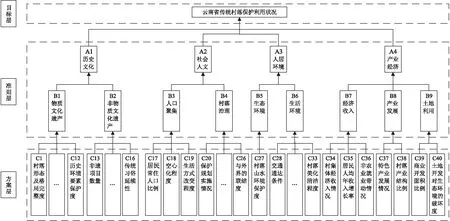

1.2.1 主观权重 研究采用层次分析法获取评估指标的主观权重。为构建层次分析法所使用的层级模型,根据已建立的指标体系中的各层级关系,将云南省传统村落保护利用状况设定为目标层,一级指标和二级指标设定为准则层,三级指标设定为方案层,构建云南省传统村落保护利用综合评估的四层结构模型(图1)。向规划设计、自然生态、人文社科、旅游与经济、管理等领域的相关专家学者进行指标重要度咨询,共发放并收回12份专家问卷,均为有效问卷,问卷回收率为100%。应用YAAHP层次分析法辅助软件(下文简称为“YAAHP软件”)计算各指标权重。具体表述如下:首先,利用YAAHP软件构建层次结构模型;然后,录入12份专家问卷数据,通过软件群决策功能中的专家结果权重加权几何平均的数据集结方式对问卷数据进行处理,并构建指标判断矩阵;其次,依据判断矩阵得到各层指标在上一层指标准则下的相对权重,并进行一致性检验,检验结果表明所有专家的所有指标判断矩阵均满足一致性检验,群决策数据有效,说明计算所得的相对权重具有有效性;最后,自上而下逐层计算各指标对于目标层的绝对权重,即云南省传统村落保护利用综合评估体系中各指标的主观权重wj1(j=1,2,…,40)。

图1 云南省传统村落保护利用综合评估层次结构模型

1.2.2 客观权重 采用熵值法获取评估指标的客观权重。具体步骤为:

(1)构建原始数据矩阵。通过收集原始数据,以1~10的数值分级确定各数据对应标准值,得到原始数据矩阵X=(xij)27*40,其中,xij(i=1,2,…,27;j=1,2,…,40)为第i个传统村落第j个指标的评估值。

(2)数据归一化。正向指标与逆向指标的归一化处理方式不同,但本文在设置标准时将逆向指标的评分标准以正向描述的方式进行设置,故所有指标可使用同一方式进行归一化处理。使用下式对原始数据矩阵进行归一化处理:

(1)

(3)信息熵计算。根据归一化矩阵,得到第j个指标的信息熵Ej:

(2)

(4)权重计算。第j个指标的客观权重wj2的计算公式如下:

(3)

1.2.3 组合权重 综合客观权重值与主观权重值,利用下式可得到各指标的组合权重w′j:

(4)

1.3 评估标准确定

确定评估指标的评定标准时采用定性和定量相结合的方法,优先对指标进行量化处理,对无法采用定量方法的指标采用定性方法,并辅以定量方法进行描述。在参考相关标准[16]的基础上,结合云南省传统村落保护利用现状对各项指标分级设置定性或定量标准。本研究评分采用10分制,定性分级保护利用状况进一步细分为“优”“良”“中”“差”“极差”5个级别,并分别赋值9、7、5、3、1分(表3)。指标中包含正向指标和逆向指标:正向指标数据评估程度越高,对应分值越高;逆向指标数据评估程度越高,对应分数越低。

表2 云南省传统村落保护利用综合评估指标权重Table 2 The weight of comprehensive evaluation indexes for protection and utilization of traditional villages in Yunnan Province

表3 云南省传统村落保护利用综合评估指标体系评分标准(部分)Table 3 The comprehensive evaluation criteria for the protection and utilization of traditional villages in Yunnan Province(partial)

2 传统村落保护利用评估实证研究

2.1 案例选择和数据来源

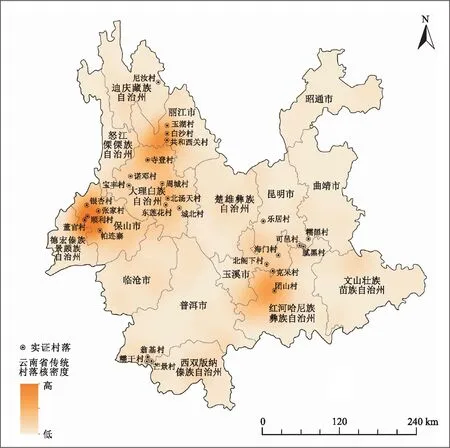

为使研究结果能够代表云南省传统村落保护利用的水平,研究选取第一、二批列入中国传统村落名录的村落。这2批村落保护利用实施年限较长,便于进行传统村落保护利用状况的评估。选取云南省内传统村落集中分布的滇西、滇西北、滇南三大区域为主要研究调研区域,在兼顾调研村落不同的交通条件、村庄规模、产业结构和民族组成等因素后,最终选出 27个传统村落作为此次实证研究对象 (图2)。27个村落分布在大理、保山、红河、丽江、普洱、玉溪、迪庆、昆明8个州(市)内,包括白、回、彝、傣、纳西、蒙古、布朗等多个少数民族村落,较全面地涵盖了云南省多种类型的村落,具有典型性和代表性,评估结果可大致代表云南省传统村落保护利用整体水平。

本研究从2013—2014年间27个案例村落的保护发展规划中获取当时的村落数据,通过实地调研获得现状数据,并与原始数据做对比,比较各指标数据的变化,以评估传统村落保护利用情况。

图2 27个云南省传统村落分布图

2.2 评估结果及分析

2.2.1 总体评分结果分析 为尽可能减少主观性对评分结果的影响,研究人员形成2~3人的调研小组对实证村落进行实地调研,并分别对各项指标进行评分,综合多人评分后得到最终评分,并通过下式得到综合评估得分:

(5)

其中,Si为第i个村落的综合评估得分,Sij为第i个村落第j个指标的最终评分,w′j为第j个指标的组合权重。最终评估结果如表4及图3所示。

表4 云南省传统村落保护利用综合评估结果Table 4 The comprehensive evaluation results of protection and utilization of traditional villages in Yunnan Province

图3 云南省传统村落评估中一级指标评估得分与综合评估得分

综合评估得分满分为9分,以综合评估得分的70%、50%、30%为分界线,将村落保护利用等级分为优、良、中、差4个评估等级(表5)。由表4、图3和表5可知:

(1)云南省传统村落保护利用总体水平较为理想,传统村落保护发展工作取得了一定的成效。27个传统村落的综合评估得分的平均值为6.05,中位数为6.19;评估等级为优的村落有13个,占调研总数的48.15%;评估等级为良的村落有11个,占调研总数的40.74%;评估等级为中的村落有3个,占调研总数的11.11%;无评估等级为差的村落。

(2)受到政策和地方条件的影响,云南省内各传统村落在保护利用成效上存在较大的差异。在27个实证村落中,综合评估得分最高的为寺登村(7.68),综合评估得分最低的为腻黑村(3.79),二者之间相差3.89分,各指标上均有一定的差距。

表5 云南省传统村落保护利用评估等级划分Table 5 The evaluation grade division of protection and utilization of traditional villages in Yunnan Province

2.2.2 指标结构与综合评估得分相关分析 将27个传统村落的评分导入SPSS中进行分析计算,结果如下:

(1)实证传统村落的保护利用综合评估得分与历史文化、社会人文、人居环境、产业经济指标的相关系数分别为0.888、0.929、0.768、0.750,即历史文化和社会人文呈现强相关性,人居环境和产业经济呈现相关性。社会人文指标对综合评估得分的影响最明显,而产业经济的发展对综合评估得分的影响较小。

(2)4个指标的变异系数由高到低依次为产业经济(31.37%)、历史文化(23.05%)、社会人文(20.21%)、人居环境(16.37%)。云南省内各村落之间产业经济发展水平差异较大,历史文化资源和社会治理水平存在一定的差异,而人居环境建设情况的差异相对较小。

2.2.3 准则层评分特征分析 对结构模型准则层(一级指标及二级指标)的评分进行比对分析,结果如下:

(1)在历史文化的评估中,各村落的物质文化遗产部分的得分普遍较高,村落间差异较小;因村落间在非遗传承项目和非遗传承人数量上存在着一定的差别,故非物质文化遗产的得分差异十分明显,缺少传承人的村落的非物质文化遗产指标的得分相对偏低。

(2)在社会人文的评估中,各村落人口聚集的得分均较高,村落之间差异小。实证村落中,仅乐居村因整村搬迁到新村,造成老村空心化而获得明显偏低的得分。在村落治理方面,保护资金投入较高、法规完善的村落得分较高,如遗产地内的芒景、翁基、糯干村以及旅游发展较好的寺登、白沙、可邑村;组织建设欠缺的村落对政策的宣传不到位,村民保护意识低,村落治理得分偏低。

(3)在人居环境的评估中,由于村落规模和资金投入的差异,各村落的生活环境得分差异较为明显,村落规模小、资金投入大的村落的生活环境可以在短期内得到有效改善,而资金不足的村落则较难获得成效。在保护政策的限制下,除必要的开发和土地利用外,村落周边的生态环境并未受到明显破坏,各村落的生态环境得分均较高,差异较小。

(4)在产业经济的评估中,各村落间产业发展和土地利用的得分差异较小;发展旅游业的村落因旅游开发对土地的需求,在这2个指标上的评分与不发展旅游的村落存在较明显的差异。产业结构相似的村落因产业发展水平的不同,在经济收入指标上的得分差异较为显著:村内有特色产业或周边资源丰富的村落通过发展特色产业和外出务工获得较高的收入,而没有这些条件的村落村民的收入仅依靠务农,相对偏低。

2.2.4 方案层评分特征分析 为使各指标评分之间有可比性,利用加权之前的原始评分对方案层的40个三级指标进行分析。由结果(表6)可知:

(1)40个三级指标中,有27个指标的评分平均值高于6.3分,整体结果较好,村落保护发展在多方面的工作到位,效果理想。

(2)评分平均值高于8分的有土地开发对生态环境的破坏度(8.48)、传统习俗延续性(8.19)2个指标,说明传统村落发展保护中对开发的限制比较严格,注重传统习俗的保存和延续。

(3)非遗活化利用度(4.41)、村集体经济收入情况(4.33)、非农产业就业带动情况(4.33)、非遗传承人数量(3.00)4个指标的评分平均值低于4.5分。27个村落中有13个无县级及以上非遗传承人,导致非遗传承人数量和非遗活化利用度2个指标的评分差异显著;而村集体经济收入情况与非农产业就业带动情况2个指标与村落现状产业结构密切相关,现阶段传统村落的产业依旧以农业为主,少数村落通过产业转型,大力发展旅游业,实现了活性保护发展,但多数村落旅游产业仍在起步阶段。

表6 40个三级指标原始评分平均值Table 6 The average original score of 40 Grade Three indicators

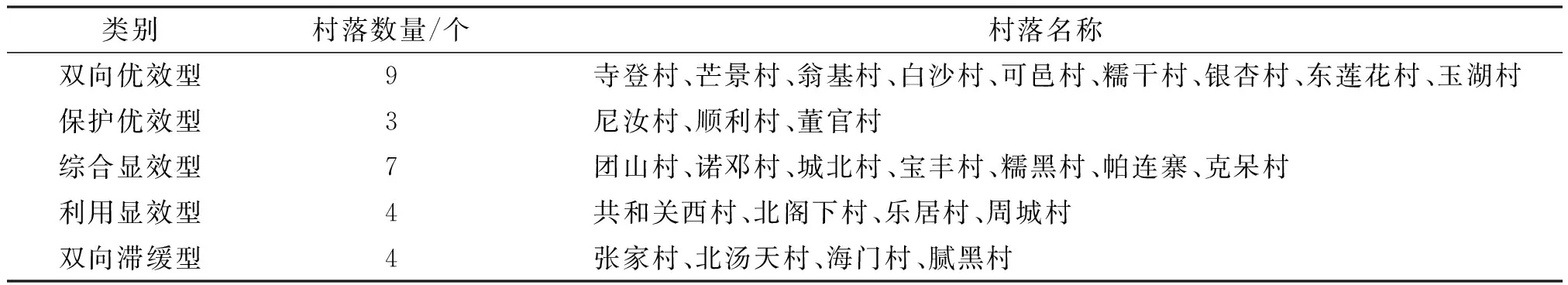

2.3 实证村落聚类与对比分析

为进一步探讨不同村落的特征,在SPSS中使用K均值聚类(K-means Cluster)方法,对实证的27个传统村落进行聚类分析。K均值聚类是一种迭代求解的聚类分析算法,将数据分为K组,随机选取K个对象作为初始的聚类中心,然后计算每个对象与各个聚类中心之间的距离,把每个对象分配给距离它最近的聚类中心。随着样本的分配,这个过程不断重复,多次迭代后,聚类中心固定,实现收敛,聚类完成。研究将4项一级指标的得分作为分析依据,通过改变K的取值来进行多次聚类,并对聚类结果进行分析,最终将27个实证村落分为以下5类(表7):

(1)第1类为双向优效型村落。该类村落的综合评估得分位于前列,在保护类指标和发展类指标上均获得较高的得分。与其他类型村落相比,该类村落的遗产资源存在优势,地理位置相对优越或较早获得旅游发展的机会,早期发展中的矛盾和问题也得到更全面的解决和调整;该类村落对村落进行保护的同时通过发展自身的特色产业和优质产业来提升经济收入,村落保护与产业发展取得一种平衡。实证案例中属于这一类型的村落有寺登、芒景、翁基、白沙、可邑、糯干、银杏、东莲花、玉湖村。其中:寺登、白沙、可邑、银杏、东莲花、玉湖村位于大理、丽江的旅游圈内,以自身的特色资源为基础发展旅游,带动地方经济,反哺村落文化遗产保护和人居提升,实现开发性保护;芒景、翁基、糯干村位于普洱景迈山遗产地内,在传统村落和遗产地保护的双重要求下,村落风貌保护完好,基础设施完善,同时依托遗产地资源和自身文化特色,大力发展以茶为主的特色产业,村落经济得到保障。

(2)第2类为保护优效型村落。该类村落的综合评估得分处于中等偏上的水平,保护类指标的得分较高,而发展类指标的得分偏低。该类村落拥有丰富的遗产资源,保护措施取得较好的成效,但村落的自身条件限制了进一步的利用发展,是保护先行、利用滞后的传统村落。实证村落中属于这一类型的村落有尼汝、顺利、董官村。其中,尼汝村位于香格里拉普达措国家公园内,受国家公园保护政策管控影响较大,村内稍有破坏性开发行为,村落风貌完整,文化特色显著,但经济发展滞缓。近年来,随着香格里拉旅游发展,尼汝村的乡村旅游业得到发展,改变了传统产业结构,经济条件有所改善。顺利村和董官村作为保山腾冲地区的传统文化古镇,自身文化底蕴强劲,村落内部文化氛围浓厚,村民自发保护意识强;经济主要依靠传统产业,近年开始尝试旅游业方面的突破。

(3)第3类为综合显效型村落。该类村落的综合评估得分位于中等水平,保护类指标和发展类指标的得分在平均分上下浮动,没有显著的短板和优势。该类村落代表了大部分传统村落的现状,也展示了传统村落普遍面临的困境:村落拥有足够的遗产资源用于村落发展,发展潜力巨大,但受到资金投入等因素的影响,村落的保护和发展较难平衡。实证村落中属于这一类型的村落有团山、诺邓、城北、宝丰、糯黑、克呆村和帕连寨。

(4)第4类为利用显效型村落。该类村落的综合评估得分处于中等偏下水平,保护类指标的得分偏低,而发展类指标的得分处于中等偏上水平。该类村落本身拥有一定的遗产资源,已经通过对遗产资源的开发以及与周边旅游资源的联动获得了可观的经济效益,但偏向利用的发展方式导致村落保护不足,村落形态受到一定程度的损坏,文化特色没有显现,基础设施相对薄弱。实证案例中属于这一类型的村落有共和关西、周城、北阁下、乐居村。

(5)第5类为双向滞缓型村落。该类村落的综合评估得分偏低,保护类指标和发展类指标的得分都较低。这类村落多为传统农耕型村落,村落风貌保护主要依靠政府管控,传统建筑老旧,存在建筑坍塌损毁、拆旧建新的情况,村落经济依赖传统产业或务工,暂无其他产业发展。实证村落中属于这一类型的村落有张家、北汤天、海门、腻黑村。其中,海门村和腻黑村的区位条件较好,有利用展示的空间,国家可投入资金鼓励村落进行转型发展,唤起村落活力;张家村和北汤天村的区位偏僻,利用展示的空间不足,后续发展依旧以保护为主,需要资金投入来支持村落的保护工作。

表7 云南省27个传统村落的聚类分析结果Table 7 The cluster analysis results of 27 traditional villages in Yunnan Province

3 结论与讨论

本文首先梳理乡村评估文献的相关研究成果和国内传统村落认定评价体系,结合深入细致的云南传统村落调查初步筛选指标,并通过专家问卷法对指标进行完善优化,最终选取40个指标因子构建评估体系;然后,对各项指标因子设置分级标准,利用层次分析法和熵值法分别计算得出各指标主客观权重,利用均值法得到各指标因子的组合权重,构建了一套科学完整的云南省传统村落保护利用综合评估体系。对27个案例村落的评估实证表明云南传统村落保护利用成效整体良好、历史文化保护效果显著、人居环境得到有效改善,也暴露出村落之间发展水平差异大、非物质物化遗产保护不足和产业发展仍受产业结构限制的缺陷。

研究结合27个村落保护利用水平的差异分析,将云南省传统村落保护利用状况分为5种类型,分别是双向优效型、保护优效型、综合显效型、利用显效型、双向滞缓型。这种分类方式一方面能帮助传统村落准确定位,彰显保护利用成效,发现村落需要突破的困难,探索可行的发展模式。另一方面,结合村落保护与资源利用两方面在横向和纵向上的差异对村落进行分类,能更好地展现各村落的优势,不同种类的村落之间能互相借鉴,剖析优效发展模式的内在路径,寻找个性化发展的关键节点,为全国各村落实现个性化的可持续发展提供更广泛的参考案例。

本文构建了一套全面的综合评估系统来评定云南省传统村落的保护利用成效,在评估村落保护状况的同时兼顾对社会经济效益的考量,旨在为保护与利用好传统村落深厚的文化沉淀,实现传统村落的活化利用与可持续发展。研究选取的实证案例尽可能包揽了云南省的典型村落,以求全面客观,但仍存在许多不足。如:云南省传统村落基数庞大,分布广泛,实证样本依旧不够广泛,针对不同村落类型的详细研究仍有待进一步深化;在体系构建过程中,因为指标细分不足,实证村落在部分指标上差异过大,最终得到的权重分布不平衡,少数指标客观权重过高,发展类指标占比不足。针对这些问题,在后续的研究中,一方面可研究是否进行权重差异调整;另一方面,可进一步扩展和细化发展类指标的层级结构,使保护类指标和发展类指标的权重平衡,以更全面客观地对村落进行评估。