非同质化通证的法律规制路径研究*

尹华容,王惠民

(湘潭大学 法学院,湖南 湘潭 411105)

引言

归功于非同质化通证技术,一张无法阻止他人无限复制的jpg格式图片却售出了18万美元的巨款并吸引各界名流争相追捧[1]58-69。随着非同质化通证概念与运用的普及,这看似怪诞不经的“特例”正愈加成为“常态”。然而,非同质化通证潜藏的破坏金融管理秩序、侵犯知识产权权益、危害信息安全、技术保障不足等问题逐渐凸显且亟需规制,各国非同质化通证市场陆续进入监管时代。2022年4月,中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国证券业协会发布《关于防范NFT相关金融风险的倡议》(以下简称《倡议》),在肯定非同质化通证创新应用的同时对其潜藏风险提出防范建议,但目前我国针对非同质化通证的法律法规尚未出台,处于“无为”的规制状态。在此背景下,是走向与比特币一样“殊途同归”的禁易命运,还是通过其他规制手段保持效益与安全的平衡,成为亟待解决之题。目前,学界大多集中在计算机科学领域对非同质化通证进行深耕,法学领域的相关研究尚少,探寻非同质化通证技术的形成机理及潜藏法律风险,从法学角度构建具有可行性的治理路径具有现实意义。

一、冲突——非同质化通证的效益与安全

非同质化通证是区块链技术的代表,因其独特且唯一的标识价值被广泛应用,甚至被认为是构建元宇宙的基础技术之一。而又因其脱胎于区块链技术,被冠以同比特币等区块链产品类似的技术“原罪”,各国对其进行规制的呼声渐起。厘清其生成机理,分析其技术红利与潜藏风险,并进行利益平衡,是构建与之相适应的规制措施的逻辑起点。

(一)效益——非同质化通证的技术红利

非同质化通证(Non-Fungible Token)又称为非同质化代币,“广义上包括基于任意技术路线形成的带有特殊可追溯标记的区块链数字通证,其技术路线可以是染色币或基于ERC-721、ERC-1155等标准的以太坊智能合约;狭义上的非同质化通证则仅指基于以太坊智能合约及相关标准形成的带有特殊可追溯标记的数字通证。”[2]58-69本质上而言就是一种指向特定客体的权益凭证,是同质化通证(Fungible Token,FT)的相对概念。同质化通证是指通证之间遵循着相同规则,并可以交易置换和自由分割[3]63-66,功能近似于货币,但由于同质化通证建立在“去中心化”共识的区块链技术上,缺乏具有实际价值的锚定物或主权背书,一旦遭遇共识危机,通证将毫无价值[4]80-92。与之相反,非同质化通证具有独特性、不可分割性等特征,能对特定的具有交换价值的知识产品、权利等客体产生唯一指向。

举以太坊中的非同质化通证数字藏品为例,将一副作品制作成为具有特殊可追溯标记的非同质化通证仅需三步:第一步是制作作品数字ID,将作品信息转换为字节,然后输入到哈希算法中得出一个唯一且无法篡改的输出值,该输出值即为这幅作品的数字ID。第二步是将数字ID通证化,通过适用以太坊区块链的智能合约将作品的数字化ID储存在以太坊区块链上,获得对应的通证ID(Token ID),即俗称的“上链”。第三步是作品展示,凭借通证ID在智能合约中读取其所指向的作品信息数据后会得到一个通证URL,通过通证URL这个密钥就可以借助浏览器等应用查看作品。在非同质化通证作品交易过程中,买家实际上购买的就是通证ID和通证URL两串独一无二的元数据,而原作品仍储存在区块链中,非同质化通证仅仅是证明买家对作品的所有权,无法像实物或电子图片一样实际占有、转移作品。此外,这串元数据与区块链上的智能合约相关联,能够记录关于该特定作品的初始发行者、发行日期,以及未来的每一次流转信息[5]70-80。

总而言之,非同质化通证技术不仅可以做到万物皆可成为非同质化通证,还可以凭借区别于传统的方式实现对所指向客体独一无二、不可篡改的所有权,因此迅速被适用到游戏、艺术、文体等领域,在电子政务及智慧司法等领域更是具有应用潜力,其技术红利逐渐显现并呈爆发式增长。最先被广为人知的是加密猫(Crypto Kitties)区块链游戏项目,后NBA将这一技术运用至“球星卡”中,每一张卡对应不同属性,品相、关键球集锦、编号等等不尽相同,非同质化通证冲破原有次元。随后,非同质化通证技术被广泛应用于艺术藏品中,一张数字画、摄影作品、名家画作复制品因赋予独一无二的链上ID,实现了稀缺性和所有权。2021年度非同质化通证艺术品市场达2.32亿美元,占全球艺术市场的1.6%。与前述单纯的数字作品市场不同,因分布式金融技术(Decentralized Finance,简称DeFi)的兴起,区块链资产可以参与抵押、借贷、交易等金融交易活动,非同质化通证开始进入金融市场。而元宇宙概念的兴起使得非同质化通证发展迈入新纪元,非同质化通证被视为元宇宙中虚拟物品与资产的最佳凭证,成为构建元宇宙内部交易系统的关键中介。

(二)安全——非同质化通证的潜藏风险

非同质化通证基于区块链技术而生,存在于网络场域。理想的非同质化通证生态需要同时具备中立而成熟的技术、正向而稳定的共识、积极而可控的监管三大条件,但技术具有双面性,非同质化通证所载经济利益的可欲性也导致“打破中心化既得利益所构建传统利益格局的桎梏”之初始共识被瓦解,进而滋生逐利主义。而区块链技术和网络场域的隐蔽性以及监管制度的落后性也导致有效的监管难以同步。系列原因导致非同质化通证在应用中存在破坏金融管理秩序、侵犯知识产权权益、危害信息安全、技术保障不足等“技术反噬”风险。

1.破坏金融管理秩序

非同质化通证的区块链属性使其易成为洗钱、非法吸收公众存款、变相发布金融产品等违法犯罪的工具。首先,非同质化通证一般基于公链生成(1)非同质化通证所依托的区块链分为公有链、联盟链、私链三种类型,分别对应完全去中心化、多中心化、中心化三种程度。公有链中将访问与编写的权限对所有人开放,联盟链的权限仅对加入组织联盟的节点开放,而私有链中访问与编写的权限仅由某个机构或组织控制。,公链并非基于国家信用背书,其弱中心化、信任共识、平台开放、系统自治、用户匿名等特点导致监管困难[6]324-355,而非同质化通证的客户身份识别、上游资金来源、下游资金去向难以确定,监管的缺位和技术的隐蔽性,共同导致其成为涉恐、洗钱、贩毒等违法犯罪活动的工具。仅2021年,我国破获的虚拟货币洗钱案件多达259起,收缴虚拟货币价值110余亿元[7]。其次,NFT+DeFi模式下,非同质化通证可以作为抵押品以借贷出其他资产,其承载的质押、投资操纵功能易造成非法吸收公众存款、非法放贷等风险。再次,非同质化通证底层商品中若包含证券、保险、信贷、贵金属等金融资产,会构成变相发行金融产品。最后,通过分割所有权或者批量创设等方式削弱非同质化特征,变相开展代币发行融资(ICO)的风险,危及国家金融管理秩序。

2.侵犯知识产权权益

基于不可篡改、可溯源留痕、公开透明等特点,非同质化通证技术革新了知识产权作品的传播、使用与交易模式,但难以保障数字作品在源头上的合法性,面临“源头造假”的难题[8]54-65。以非同质化通证艺术藏品中的数字画作为例,原作品的版权所有者可以通过非同质化通证技术将作品“铸造”成数字作品,并在非同质化通证交易平台实现去中心化交易,作品经济价值的实现方式更加多元、便捷,而买家则可以通过购买通证获得数字作品的相应权益。数字作品的每一次交易过程都将被不可篡改地记录在区块链上,以保障交易的可追溯性、安全性与透明性[6]70-80。然而,不具有版权或越过版权授权范围的情形下,未经许可将作品制作成非同质化通证并在平台上进行交易,就会形成非同质化通证技术源头造假。以我国NFT第一案“胖虎打疫苗”案为例,某数字藏品交易平台用户未经涉案作品“胖虎打疫苗”作者马千里的许可,私自在交易平台将“胖虎打疫苗”铸造成NFT并上链进行发售。此时,原作品创作者的著作权受到侵犯,购买者所获得的NFT也存在权利上的瑕疵甚至无法获得相应权利。同时,若一件画作在非公开状态下生成多个非同质化通证作品,则无法保证每个作品的权益,购买者的合法权益无法获得保障。

3.危害网络信息安全

非同质化通证依靠的核心技术是区块链,而不可篡改性和去中心化是区块链的核心特征,但若非同质化通证含有淫秽色情、政治宗教、扭曲历史等内容,则极易造成有害信息肆虐传播。区块链采用分布式记账,可用于在全球范围内传输各种各样的数据,且所有节点能同步存储这些数据[9]1117-1129。即各个节点都近似于同时对数据进行记录与共享,且没有中心管理员。而根据德国亚琛工业大学的研究员发现,在比特币区块链中至少有8份涉及色情,其中142条链接与暗网存在勾结,信息安全之虞不可不察。同样,欲使非同质化通证达到不可篡改,也必须联合数量庞大的节点形成记录链条。现有非同质化通证所使用的公链中,最具代表性的当属以太坊,根据Ethernodes.org的数据,有11259个以太坊节点处于活跃状态,并遍布于世界各地,一旦涉及违法犯罪的信息被存储、传输、共享,瞬间可以在全球范围内大肆传播且难以篡改和删除。

4.技术安全无法保障

除外部因素外,非同质化通证自身的技术无法赋予安全保障俨然已成为“内忧”。比如,著名歌手周杰伦价值300万元的藏品一夜之间被盗,在全球引发轩然大波,非同质化通证技术的安全性再次受到热议。诚然,没有坚不可摧的技术,但非同质化通证技术以不可篡改的安全保障安身立命,且当下非同质化通证市场价格高昂,用户量极大,一旦受到安全攻击,不仅会造成大范围的财产损失,也会给这一新型技术带来致命打击,因此,极有必要进行探讨。首先,非同质化通证大都基于区块链中的公有链,但公链本身的共识算法存在缺陷[10]1-8,且依赖于人的主观信任维系。共识算法是区块链解决节点账本之间一致性问题的关键技术,区块链产品共识算法的核心当属BFT、PBFT、PoW和PoS共识算法,其他大量算法几乎都是前述基本算法的性能优化、功能扩展和应用组合[11]1214-1242。但BFT算法没有考虑到网络中消息延迟、中断等异步情况,节点可能出现不回复消息的状况,PBFT算法则不适用于节点数过大的区块链,随着节点的增多性能会急剧下降[12]329-339,PoW算法中若有人控制51%的算力则可以掌握攻击能力,PoS算法则对同一时间在不同区块链上进行工作的行为不具备惩罚机制,难以保障链上转账的真实性。其次,非同质通证的交易依靠智能合约自动执行并且不能篡改,智能合约在编写过程中无法避免疏漏,进而遭到整数溢出漏洞、时间戳依赖攻击、调用深度攻击、误操作异常攻击、重入攻击等[13]1495-1525。一旦安全技术风险变现,用户和平台的财产权益将付诸东流。

二、困局——效益与安全相冲突的治理现状

面对非同质化通证效益与安全之间的现有张力,技术治理是必要措施,但并非根本措施。通过前述分析,非同质化通证的大部分风险并非由于技术本身造成,更多的是使用者主观过错与滥用行为,导致技术的中立性质异化。而法律作为一种基本制度,能够通过权利义务责任的配置事实,内部化个人行为的外部成本,诱导个人选择社会最优行为。[14]130-143归纳域外代表国家的相关制度,梳理我国法律规制现状,比较分析并发掘现有制度的困境及深层次成因,是提出治理路径的逻辑中点。

(一)治理现状——从无为规则偏向禁易规则

非同质化通证活跃市场主要有泰国、中国、美国、欧盟、韩国和新加坡,各市场国先后通过“有形的手”对可能出现的风险进行规制,归纳表现为放任、控制和禁止三种态度。采取放任政策的如新加坡,该国金融管理局认为非同质化通证尚处萌芽状态,决定坚持技术中立的立场,尚不进行监管。采取控制政策的是美国、欧盟和韩国,其中美国纽交所计划将以对待股票的态度管理非同质化通证,欧盟则通过《加密资产市场条例》草案(MiCA)对采用分布式记账技术的加密资产进行监管,韩国金融管理局也表示将对包括非同质化通证在内的新交易资产进行监管。与之相反,作为全球最活跃的市场国——泰国证券交易委员会则已批准一项指导方针,禁止加密货币交易所在某些情况下支持包括NFT在内的四种不同类型代币交易。纵观前述国家或地区的政策,各国所持立场基本与本国非同质化通证技术红利和管控能力相关,新加坡作为全球经济自由度最高的国家,采取放任态度符合其市场追求,美国、欧盟和韩国采取控制态度则是由于其区块链技术和市场处于世界前端,同时国家有强有力的监管系统,反观泰国,自由化的市场与动荡的政局是其无力在享受技术红利的同时进行管控的根本原因,因而试图通过禁止交易来保护投资者。

分析前述代表国家可以发现,立足于我国“巨大的非同质化通证市场与强有力的行政监管系统并存”之实际,对非同质化通证宜采用欧美国家的“控制”态度。但纵览我国法律法规,并未对非同质化通证法律属性进行界定,属于法益初始界定不明确。这意味着我国对非同质化通证的治理态度,处于无为规则状态,既不惩罚也不保护相关行为,[15]5-25这主要源于近年来国家鼓励新型产业进行创新与探索的态度。此外,如引言所述,三协会发布的《倡议》也仅仅是对潜藏风险提出防范建议,即使是《关于防范代币发行融资风险的公告》《关于防范虚拟货币交易炒作风险的公告》《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》等规定禁止虚拟货币交易,对包括虚拟货币衍生品交易在内的相关非法金融活动“一律严格禁止”,却仍不构成“有为”。一方面,从应用场景上分析,非同质化通证不属于文件中所包含的虚拟货币、虚拟资产、加密货币、加密资产等客体[3]58-69。另一方面,从法律角度而言,上述文件不属于法律规范,并不能作为对非同质化通证设定法益及转移条件的依据。

应当注意的是,《倡议》虽不具备法律上的强制力,但一定程度上代表了相关国家机构的态度,《倡议》明确提出“坚决遏制NFT金融化证券化倾向,从严防范非法金融活动风险”。业界有观点认为这释放出了官方趋于禁止的信号。2022年6月,《福建省清理整顿各类交易场所工作小组关于防范NFT违规风险的提示函》明确要求福建省交易场所对非同质化通证交易不参与、不批准、不背书。同年,一点数藏、元艺术、iBox等数字藏品平台公众号被关闭,各大NFT平台争相改名为数字藏品平台,意图与非同质化通证划清界限,而全国最大的数字藏品平台腾讯幻核更是宣布关闭。回望比特币市场,从2013年五部门发放通知将比特币定义为虚拟商品,到2017年《关于防范代币发行融资风险的公告》明确停止各类代币发行活动,再到2021年国务院金融稳定发展委员会召开第51次会议,提出坚决防控金融风险,打击比特币“挖矿”和交易行为,随后被全面禁止。从“放任”到“取缔”的命运,非同质化通证似乎又将殊途同归,难逃被禁止交易的命运。

(二)治理困局——“无为”不可、“禁易”不利

回溯当下,“放任”态度的无为规则与技术迭代所需要的社会规则存在异步,展望未来,“禁止”态度的禁易规则设想不仅违反比例原则,更可能会引发币链分离、误伤无辜、反噬创新等异化现象。两种模式各有所短,且又殊方同致——无法在发展非同质化通证技术红利的同时有效治理潜在风险。

1.无为规则下的市场失序

无为规则不对法益的初始归属作出明确的法律界定,其表明的法律立场是“不予救济”,意味着正反两方面的“放任主义”。区块链无法脱离法律的验证,[16]83-115面对非同质化通证,我国立法准备尚存不足,制度缺失的直接结果便是市场的无序甚至逆淘汰。无为规则下,即使非同质化通证相关利益受到侵犯,国家也无需进行救济。由此一来,假使非同质化通证购买者通过支付对价获得对应的非同质化通证产品,但是非同质化通证发行者或交易平台恶意炒作抬高价格牟利、任意中止或关闭交易甚至是以其他非法形式进行使用,或者他人盗窃、欺诈获取非同质化通证获利等行为均不会受法律制裁,受害者也无法请求法律保护。同时,不遵守市场规则的非同质化通证和平台,在几近于无的违法成本面前,所获利益高于遵守规则者,极易导致“劣币驱逐良币”,最终形成市场的逆淘汰。

2.禁易规则违反比例原则

国家在管控非同质化通证市场时,理应适用比例原则。禁易规则目的面向具有适当性,但手段面向缺乏必要性,价值面向缺乏均衡性。首先,就适当性而言,手段的选择不能增进目标的实现时,才能认定其违反了适当性原则,禁易的目的是通过禁止市场活动的手段切断非同质化通证的风险,即使转为地下交易,也能在很大程度上满足风险防范的目标。其次,就必要性而言,通过一定的管制措施对交易进行控制,引导行为规范化,既能预防风险又能最小程度限制公民的权利,而禁易规则完全排除了市场主体的参与,属于禁止性措施,超出了必要限度。最后,就均衡性而言,应当将所侵害的权利属性和欲保护的公共利益迫切性程度相比较,禁易规则侵犯的是公民自由权,但非同质化通证对公共利益带来的危害仍处于可控范围之内,不具有迫切性,权利限制与目的保护之间缺乏均衡性。[17]24-27职此之由,禁易规则无法通过比例原则的考察。

3.禁易规则违背客观规律

禁易规则有悖于“币链互为表里无法剥离”“解决问题应当循因溯果”“市场供求正当化需求”的客观规律。一方面,区块链技术是非同质化通证的内在基础,非同质化通证是区块链技术的外在表现,互为表里。[18]105-114习近平总书记曾强调“加快推动区块链技术和产业创新发展”,国务院“十四五规划”也提出大力发展区块链技术,此时若以过度的法律父爱主义禁止非同质化通证,会强行造成非同质化通证与区块链技术剥离,违背二者相伴而生的客观规律。另一方面,非同质化通证固然存在技术之漏洞,但破坏金融秩序、侵犯知识产权、危害信息安全等风险却源于使用者的主观恶意与客观不法行为,解决问题的根本之径在于行为规范化,禁易规制近似于饮鸩止渴,违背了对症下药的客观规律。再一方面,当法律以“零容忍”的规定禁止任何形式的非同质化通证交易时,本身并不能抑制交易市场双方的供给和需求,正当化的交易需求反而会被迫从地上市场转为地下市场,违背了正当的供求规律。

4.禁易规则误伤正当投资

“一刀切”式的禁易规则在斩断非同质化通证非法金融活动的同时,这把利刃无疑也会误伤正当投资者的合法权益。目前,我国的非同质化通证技术主要应用于收藏品、艺术品、游戏以及现实世界的资产和文档领域。虽然国内外投机氛围较为浓厚,利用非同质化通证进行非法集资、变相发行金融产品、变相发行融资的行为并不少见,但不可否认其中多数平台经营的行为正当合法。我国基于联盟链为基础的非同质化通证数字藏品交易平台鲸探和幻核用户量均已超过百万,非同质化通证也已成为音乐、美术、摄影等领域艺术家的作品宣发阵地,正当化投资一旦遭遇禁易政策,投资者的财产权将受到严重误伤。

5.禁易规则掣肘技术创新

禁易规则是管制措施的极端,会抑制技术的竞争和共享,从而遏制技术创新。非同质化通证目前已经成被广泛应用于艺术、娱乐、金融等行业。未来,非同质化通证技术在电子政务、智慧司法、元宇宙等领域的发展前景无法估量,特别是Web3.0时代的到来,其已经成为构建去中心化互联网的基础技术。企业是非同质化通证技术创新的主要力量,且“在市场经济中管理者和投资者的激励结构最为重要。”[19]124—133禁易规则下,市场无法进行有效的交易,企业无法获得对价与盈余,对技术的创新缺乏有效的激励,甚至反噬创新。

三、突围——效益与安全兼顾的法律治理路径

治理以非同质化通证为代表的系列区块链产物,学界与实务界形成了主流共识——“技术治理+法律治理”的二元治理模式,意欲以技术治理进行内部调整,以法律治理实现外部规范。对于法律治理部分,宏观层面,要明确以“非同质化通证技术发展与权益保护相平衡”为出发点,促进市场的帕累托最优。微观层面,根据非同化通证所涉法益和主体多元性的现实情况,采取公法、私法混合的多次层治理框架,以形成协同治理,确保常治长效。职是之故,可以借助法律经济学中的分析框架——“卡-梅框架”,突破传统从某一法律部门进行具体详细探讨的方法,通过比较分析对不同法律规则中的价值偏向和效益进行考量,并对法益施以跨越部门法的多种规则保护[20]12-21。

卡-梅框架从法益保护的效果模式出发,根据私人对法益的自由转移及自愿交易为标准,划分出不可过渡性规则(禁易规则)、财产规则和责任规则三个规则类型。[21]1089—1128即法益归属明确的前提下,禁易规则代表法律规定禁止法益自由转移;财产规则代表法律允许法益在私人之间自愿转移;责任规则代表在法定情形下,可以通过支付由国家机关设立的法定价格,从法益拥有者处合法取得法益,法益被分为法益拥有者的“法益损害求偿权”和法益相对人的“法益征用权”,通过事后对预期损害赔偿额度进行补偿定价[22]78-87。然而,该框架存在两点不足,其一是框架的适用前提要求“法益归属明确”,但并非所有利益都受到法律保护。[23]119-127其二是适用背景为自由经济时代,而我国社会主义经济强调国家对市场进行适度干预。因此,我国学者凌斌在此基础上引入法益的“初始归属”和“限价方式”补充出无为规则和管制规则,无为规则强调法律对法益不进行确认,既不保护也不惩罚,如法院对已过诉讼时效的案件不予受理。管制规则强调国家对私人交易的介入,以保护私人法益以外的社会价值。

本文引入增补后的卡-梅框架作为非同质化通证治理路径的理论工具。首先,该框架以促使资源的帕累托效率达成为目的[24]29-30。符合“非同质化通证技术发展与权益保护相平衡”的治理出发点。其次,该框架将分属不同部门或领域的法律关系整合在同一体系内进行分析,通过多个规则实现跨部门法保护,符合对非同质化通证进行公私法协同治理的需求。最后,无为规则符合我国对非同质化通证的治理现状,管制规则符合我国经济背景,通过国家力量介入有利于高效治理,维护社会公共利益。在此基础上,我们认为,我国对非同质化通证的治理路径应当从无为规则转向有为(2)相对于无为规则而言,禁易规则、财产规则、管制规则和责任规则都属于国家力量介入交易,因而称之“有为”。,旋即通过确立禁易规则构建安全门槛,筑牢金融秩序,维护国家安全;确立管制规则,构建市场准入机制,保证非同质化通证市场行为规范;确立财产规则,形成非同质化通证的权益分配机制,激励市场和技术发展;确立责任规则,设置非同质化通证法定征用权和法定求偿权,促进交易效率并作为救济保障机制。

(一)禁易规则:构建安全门槛

禁易规则旨在取缔特定市场,通过法律禁止变相发行金融产品、变相开展代币发行融资、洗钱、非法集资等违法犯罪性质的非同质化通证活动,筑牢金融秩序,维护国家安全。应当区别的是,此处的禁易规则仅仅针对特定的对象,而非对所有的非同质化通证及活动进行“一刀切”禁止。在禁止范围外的应当另行适用包括管制规则、财产规则、责任规则在内的可易规则(3)相对于禁易规则而言,财产规则、管制规则和责任规则都属于可交易规则,因而称之“可易”。,发挥“防火墙”作用。

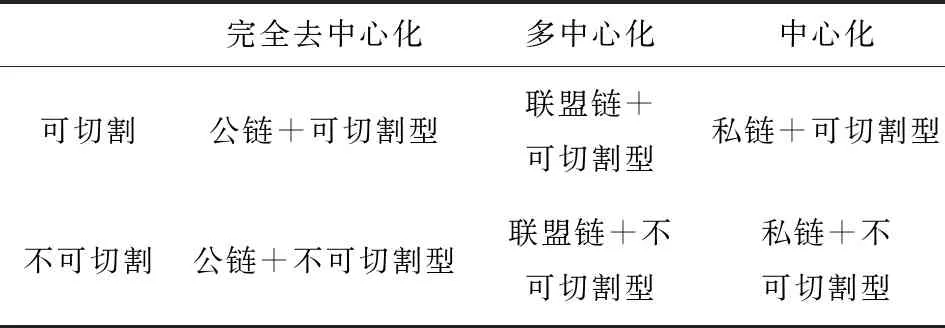

法律规则应当具有明确性,以使被遵守者行为规范明确,因此,取缔特定市场需要将非同质化通证类型化,并明确被取缔的客体类型。根据非同质化通证的应用场景可以分为数字藏品、音乐、艺术、游戏等多个类型;根据所运用技术线路的不同,可以分为染色币、ERC-721、ERC-1155、ERC-998等类型;根据所属区块链平台的不同,可以分为以太坊、福洛链(Flow)公链等类型。但是非同质化通证的是否安全并不能以应用场景、技术路线、平台的不同为标准,实际上,去中心化的程度、可分割性的有无才是非同质化通证被运用于违法犯罪活动的主要考量因素。非同质化通证所依托的区块链分为公有链、联盟链、私链三种类型,分别对应完全去中心化、多中心化、中心化三种程度,去中心化程度越高,监管难度越大。同时,非同质化通证若无法切割,则具有唯一性,若具有可切割性,则变相成为同质化通证,从而可以变相开展代币发行融资(ICO)。结合这两大核心考量因素,非同质化通证可以类型化为公链+不可切割型、公链+可切割型、联盟链+不可切割型、联盟链+可切割型、私链+不可切割型、私链+可切割型共六种类型。

表1:非同质化通证类型

将非同质通证类型化后,可以根据不同类型的安全程度与可监管程度筛选出禁易类型。公链的特征是任何节点都可以参与记录维护,完全对外开放。联盟链则只能由预先固定的部分节点参与记录维护,仅对部分对外开放。私链由单一的节点参与记录维护,不对外开放[25]84-131。因此,由于公链的节点遍布世界,一般无法进行全方位的监管,联盟链和私链则可以通过对特定节点的监管实现管理目的。在区块链技术没有实现监管配套技术前,出于安全和监管考量,对公链上的非同质化通证可采取暂时禁易的规定。此外,是否具有可切割性实际上可以通过事前备案、事中抽检的方式进行识别和监管,因而可以暂时不予禁止。具体到六种类非同质化通证型上,公链+不可切割型和公链+可切割型两种应当暂时禁止交易,而联盟链+不可切割型、联盟链+可切割型、私链+不可切割型、私链+可切割型当下不适宜禁止交易,可以通过适用可易规则中的其他规则促使其达到合规状态。

(二)管制规则:市场准入机制

管制规则基于维护公共利益的考量,对非同质化通证交易设定具体的法定标准。禁易规则将无法实现监管的非同质化通证限制在“门槛”外后,并不意味着其他类型就可以自由交易,如联盟链或私链基础上的可切割型非同质化通证仍然可能被用于变相的代币发行活动。因此,根据非同质化通证交易的平台设立、发行、交易三个阶段,通过管制规则设定相应法定标准,形成规范化的市场准入机制。

1.平台合规方面。平台是发行、交易非同质化通证的基础,平台合规是非同质化通证合规的起点。一方面,非同质化通证平台具有网络平台的一般属性,其设立及运营应当符合国家关于平台管理的一般标准,如企业合规、实名化、备案登记或其他法律规定的条件。另一方面,非同质化通证平台具有程度不等的去中心化特点,与其他平台相比具有特殊性。因此,无论是联盟链还是私链,规定将其底层技术路线和各节点信息进行备案,并对平台设定协助监管义务,能有效解决区块链去中心化的监管难题。

2.发行合规方面。首先,发行非同质化通证需要具备发行资格。如美国证券交易委员会(SEC)在《数字资产投资合同分析框架》将“豪威测试”作为判断非同质化通证是否属于证券的标准,一旦划归为证券,其发行就应当受到美国《证券法》的规制。我国可以采取颁发非同质化通证发行牌照的方式确定发行资格,既能对发行行为进行监管,也能有效避免部分投机者私设平台发行随后卷款“跑路”的投机乱象。其次,发行非同质化通证需要符合“非同质化”的发行方式。非同质化通证的本质在于“非同质化”,也即每一个通证都不可切割,如果非同质化通证采用ERC-1155等可分割代币标准,以“一物多发”的形式来掩盖ICO的实质,便违背了“非同质化”的发行方式[26]142-160。对不符合发行方式要求的非同质化通证禁止入市,可在一定程度上防范非法ICO、非法发行金融产品。再次,发行同质化通证应当杜绝含有危害性信息内容,要求发行者和发行平台对通证进行自检,并对可能造成的后果承担连带责任。最后,发行非同质化通证需要满足对知识产权的保护。在音乐、艺术、数字藏品等领域,非同质通证通常会涉及著作权或商标权等知识产权权益,发行者和发行平台应当确保发行产品在知识产权方面的合规性,并对侵权行为承担连带责任。

3.交易合规方面。非同质化通证的交易主体主要包括发行方(卖方)、买方和交易平台,赋予各方相应的权利和义务,是引导交易合规的必要举措。就发行方而言,除《民法典》规定的买卖合同中的一般情况权利外与义务,需要重点注意的是个人信息和数据受平台保护的权利以及保证发行产品合法合规、权利完整的义务;就买方而言,应当承担及时支付对价的义务,以获得相应的财产权利;就交易平台而言,其一是要确保平台技术稳定安全,其二是平台智能合同内容应当符合法律相关规定,其三是应当保障用户的数据安全。

(三)财产规则:权益分配机制

财产规则要求在法益拥有者自愿转移的前提下,方可进行法益转移,一旦打破自愿,法益拥有者便可以请求相应的违约救济。对于经过管制规则“考验”后的非同质化通证,应当赋予足够的自由交易空间,以促进非同质通证的市场和技术发展。财产规则下,发行方可自由创造、发行、交易非同质化通证,并对所发行的非同质化通证享有财产权益。买方或平台方欲要获得发行方的法益,必须征得其同意,通过智能合约形成契约合同,禁止任意一方强买强卖。同样,买方在经卖方同意情况下,将获得所购非同质化通证的完整法益,可以自由进行二次交易。平台方则通过提供技术获得发行、交易过程中的手续费用,并在买卖双方知情同意的前提下获得对其相应数据的管理与使用。此外,各方发生违约行为则应当按照智能合约中的约定以及其他法律法规的规定进行救济。通过财产规则保障各方的合法权益,形成具有激励效应的权益保障机制。

(四)责任规则:救济保障机制

责任规则利用法定定价促成非自愿情况下的法益交易,提高交易效率,最终达到维护公共利益的目的。如交通事故中,受害者的人身权益或财产权益受损并非出于自愿,但此时再去追究其权益的“消灭”是否出于自愿已经没有意义,由国家机关对其损失进行定价,并要求侵权人进行赔偿,受害者获得法定求偿权,而侵权者通过支付法定对价获得法定征用权,能有效实现法益的交易,维护受害者合法权益。具体到非同质化通证中,当管理机构或平台方因维护公共利益或在无过错情况下侵害发行方或买方的权益时,可以通过补偿对价完成个人权益对公共利益的让步。比如为了缓解国家供电紧张或疫情防控,平台方在未经用户同意的情况下,暂停旗下区块链的运作,导致用户交易可能获得的利益受损,适用责任规则进行时候补偿,既可以避免用户的权益付诸东流,也可以最大程度的维护公共利益。

结语

作为区块链技术延伸应用的代表之一,非同质化通证的技术运用与风险治理是区块链时代的重要主题。而效益与安全兼顾的治理思维决定了其理想的治理模式需公私法有效融通。基于实现这一目标的需要,本文对非同质化通证的技术原理、潜藏风险、法律规制现状进行了梳理分析,认为保持“无为规则”的现状无法保障安全,而“禁易规则”的设想过于限制效益发挥。组合运用“卡-梅框架”的各项规则,通过禁易规则构建安全门槛,管制规则构建市场准入机制,财产规则形成权益分配机制,责任规则作为救济保障机制的路径,可有效实现突围,并为治理类似的新型区块链技术应用提供有限参考,推动区块链技术和产业创新发展。