差序格局与一体本位

——以丧服制度中的“厌”和“厌降”为中心的透视

吴柳财

内容提要 差序格局并非描述一种以个体为中心向外辐射而形成的个体本位的社会形态,而是以“己”为中心向外推展形成的一体本位的社会形态。差序格局作为对中国社会结构的描述,背后暗含着中国社会特定的道德体系。充分阐释差序格局的社会结构与社会规范内涵,需要追溯传统丧服制度等礼学根源。丧服制度中的厌、厌降等特殊服制过程,充分显示出“一体本位”的原则在差序格局中的作用机制。“一体之义”,特别是父子一体,是人们在扩展社会关系时最重要的原则。在差序格局的中国社会,人们“向外推”的过程也是不断“向内看”的过程。

引言:差序格局是个体本位吗?

费孝通在《乡土中国》中提出“差序格局”,自此差序格局成为中国社会学界最为经典的本土化概念之一。差序格局是对中国乡土社会的概括,与之对应的“团体格局”则是对西方社会的概括。费先生在论述差序格局时写道:

以“己”为中心,像石子一般投入水中,和别人所联系成的社会关系,不像团体中的分子一般大家立在一个平面的,而是像水的波纹一般,一圈圈推出去,愈推愈远,也愈推愈薄。在这里我们就遇到中国社会结构的基本特性了。我们儒家最考究的是人伦,伦是什么呢?我的解释就是从自己推出去的和自己发生社会关系的那一群人里所发生的一轮轮波纹的差序。①

这段文字意在呈现差序格局与团体格局之不同,在费先生看来,差序格局中的“己”这一主体在建构自己的社会关系时,是以自我为中心向外推展的,如此便形成了一轮轮如同波纹似的关系圈层。在此种理解之基础上,我们却很容易产生进一步的疑惑。其一,以“己”为中心的推展,是否必然会形成一种自私观念?如果完全以与我之远近来处理社会关系,那岂不必然出现为了家而牺牲国,为了亲友而牺牲路人,甚至为了核心家庭而牺牲大家庭等一系列自私自利的现象?其二,以“己”为中心而差序化构建自己社会关系的方式,似乎也并非中国所独有,有学者就认为,“差序化是每个人应对和想象其生活世界的自然倾向和必然;人类个体普遍分享的这一主观倾向不足以构成一种社会的客观格局”。②

在笔者看来,上述两种疑惑源于对差序格局的一个根本性误读,即认为差序格局是个体本位的,完全从个体主义的视角去认识所谓的“以‘己’为中心”。一方面,由于中国社会文化语境下并没有与个体主义相配套的文化基础,③因此在个体主义的角度下,以“己”为中心,便很容易被理解成一切以“我”这一个体的私心好恶为准,如此推论下去,自然是为了自我的利益,最终可以放弃一切。另一方面,这样以“己”之好恶而构建的差序化关系圈子也就自然非中国所特有,而成为人类生活的一般倾向。

毫无疑问,从社会学的视角看,这种误读不仅难以成立,甚至相当幼稚。正如我们从涂尔干那里学到的,社会高于个体并对个体有相当的强制力,社会纽带也不是个体所能随意构建的,而是有相当的道德约束力的。④因此,当以一种彻底的个体主义视角去认识中国的差序格局时,我们已经与这个概念最核心的“社会”意涵失之交臂,而不会去思考差序格局中“己”与“人”之间的社会纽带究竟是什么。在这种视角下,差序格局将变成完全的自私格局,“己”根本无法走出自身,无法形成任何有社会性或道德性的社会结构。差序格局中形成的“关系”也就倾向于被人们认为不过是每一个体出于自我利益考量而形成的庸俗的、相互利用或算计的关系,或者完全是由个体间变动不居的趣味相投而形成的短暂同盟。

尽管费先生对于差序格局的描述容易引起个体主义式的误读,但从费先生的本意来说却并非如此。在《乡土中国》中他曾明确指出自己是从“社会结构”角度来理解差序格局与团体格局的:

社会结构格局的差别引起了不同的道德观念。道德观念是在社会里生活的人自觉应当遵守社会行为规范的信念。它包括着行为规范,行为者的信念和社会的制裁。它的内容是人和人关系的行为规范,是依着该社会的格局而决定的。从社会观点说,道德是社会对个人行为的制裁力,使他们合于规定下的形式行事,用以维持该社会的生存和绵续。⑤

正是在社会结构的角度,费先生指出团体格局中个体间的联系依靠一个共同的“架子”,在宗教中则表现为存在一个被个体视为共同父亲的神,这神就是团体的象征。⑥团体格局这一共同的“架子”或者共同的神,无疑对每个身处其中的个体构成道德约束力,是每个个体的信念。这正是团体格局的社会结构的基本内涵。

理解差序格局的关键是去认识它的社会结构格局,即理解行为规范背后内含的“行为者的信念”和“社会的制裁”。相比于团体格局中那个共同的“父亲”、共同的“架子”,费先生发现差序格局的道德则是“系维着私人的道德”。从社会结构的层面来看,这有两方面的含义。一方面,所谓“系维着私人的道德”是一种对身处此社会中的人们而言普遍具有约束力的道德体系,即其既是普遍的又是具有“社会”约束力的。另一方面,这种道德体系之所以不同于团体格局中的共同的“架子”,则是因为它高度“系维着私人”,身处其中的个体受到具体的社会纽带或社会关系约束。这种关系正如费先生所说,要说明“天下”,就要回到“父子、昆弟、朋友”等具体的伦常关系。⑦所以,这些“系维着私人的道德”就其作为社会结构和道德规范的效力而言,与团体格局中的道德并无不同,但从各自社会结构和道德规范发生作用的社会学路径来看,却又各不相同。

正如费先生所言明的,要理解社会结构,就必须关注“行为者的信念”与“社会的制裁”两个方面。换言之,正是存在这样的对于“个体”而言具有约束力,同时也是其自身之“信念”的社会纽带或社会关系,“个体”才能真正走出自身,成为差序格局中的那个“己”。也正如《论语·雍也》所言,“己欲立而立人,己欲达而达人”。

因此,问题的关键在于理解差序格局中的社会纽带及规范内涵,找到其中的道德根基,如此才能澄清“以‘己’为中心”的扩展思路。

差序格局的核心是一体本位

从社会结构和道德规范的角度重新审视“以‘己’为中心”的差序格局,学者们发现差序格局体现出一种独特的“自我主义”的生活伦理与实践准则。王斯福认为不同于西方的个体主义,差序格局的社会伦理取向可以称为社会自我主义(social egoism)。⑧阎云翔等也认同“社会自我主义”这一表述,并且指明相比于西方独立自主的个体意识和建立在平等基础上的亲密关系,中国的个体是由关系界定的,“自我”存在于差序格局人际关系网络中。⑨同样王建民也指出“差序格局”对应着某种自我主义的观念,“而在自我主义的观念中,个人的思想和行为往往取决于他所处的关系网络和环境,是‘伦理本位’或‘关系本位’的”。⑩

事实上,费先生晚年早已明确提出差序格局是一个以“我”为主体的,有伦理自觉的社会结构:

“我”与世界的关系已经是一种“由里及外”“由己及人”的具有“伦理”意义的“差序格局”,而从“心”出发的这种“内”“外”之间一层层外推的关系,应该是“诚”“正”“仁”“爱”“恕”……“我”和世界的关系公开地“伦理化”(ethicization/moralization),理直气壮地把探索世界的过程本身解释为一种“修身”以达到“经世济民”的过程。

费老晚年的表述充分地揭示了差序格局的伦理意涵,在这一基础上我们需要进一步从社会学的角度追问,此种“自我主义”究竟是什么样的?它的基本社会结构内涵是什么?因此,为了深入探究差序格局的社会结构与道德规范意涵,我们需要去理解这一格局形成的社会学机制,即如何以“己”为中心推展出去,形成“社会”。换言之,我们首先需要找到“己”与“他人”之间的社会纽带,且说明这一纽带是“己”这一行为者本身的信念,但也具有相当的约束力。如此才能说明“己”何以超出自身,形成坚韧的社会纽带,也才能说明这个“己”并不是一个封闭的“自我”,而是处在特定伦理关系中的“自我”。

在这一探究意识下,吴飞曾指出差序格局与传统的五服图在形态上的相似性,并且后者所展现的中国文化中的“亲亲”“尊尊”的伦理正是差序格局的道德观念之根源。随后,周飞舟从丧服制度入手探讨了差序格局的形式和内容,从“亲亲”和“尊尊”两个维度分析了以“己”为中心而扩展成差序格局的具体机制,并指出“亲亲”和“尊尊”的伦理从家族延伸到政治,塑造了传统政治、社会关系的基本特征。这些研究说明差序格局作为一种有伦理自觉和道德约束力的社会结构,其中的道德观念就其大端而言即是“亲亲”与“尊尊”两维。也就说,对于“己”,他内在地具有亲其亲、尊其尊的自觉,这种自觉就表现为自身对于亲人之亲爱、尊者之尊敬的自主的信念;若不如此,则会受到社会的制裁。因而,差序格局本身所具有的社会结构的稳定性与道德规范的约束力,根本上是源于传统中国文化中的“己”对于“亲亲”“尊尊”的伦理自觉与道德信念。这种自觉与信念丝毫不亚于团体格局中的个体对于团体的神、共同的父亲所具有的宗教式信念。

在此基础上,有学者对差序格局社会结构的具体构成机制展开理论研究,探讨以“己”为中心向外推展的具体机制。周飞舟通过对丧服制度中“父为长子”服制的研究,深入讨论了差序格局的“核心层”,也即“己”之伦理世界的核心层。研究发现,对于“己”而言,其对父之孝顺与对子之慈爱本质上是一体的,因为中国人将生命绵延与代际接力作为根本性的伦理归宿。父子关系是“己”最内核的关系,“孝”是“己”之由里及外、由己及人向外扩展的最核心的动力。这一研究推进了我们对于差序格局的关系伦理的实质与内核的理解,确立了一体关系在差序格局中的核心地位。随后,周飞舟进一步证明,以儒家思想为核心的中国传统社会思想认为“己”之社会根本上是以父母为本的,即对于“己”而言,唯一的“本”在父母,而非天或神。在“一本”之外,中国传统的一体观念同样系于父(母)子关系,由亲子关系中的一体,进而推展出民胞物与的天下万物一体的关系。中国人的社会伦理观念根源于父(母)子之“一本”与“一体”。因此,虽然可以将差序格局称为伦理本位或关系本位的结构,但如果从根本上来界定“本位”一词的话,差序格局则是“一体本位”的。

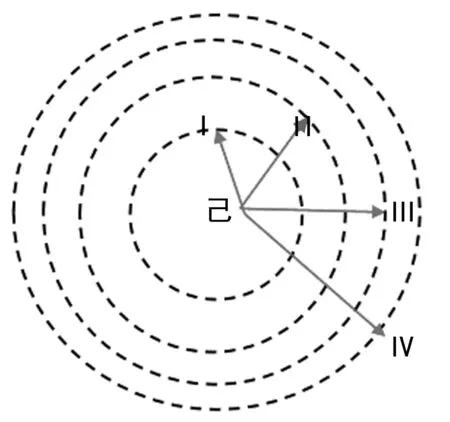

不过,目前的研究主要是通过将差序格局与丧服制度的形态进行比照,发现“己”与不同人伦关系的服制差异,进而推论出“己”所扩展出的差序格局。毫无疑问,比较服制的轻重,可以构建出“己”的不同人伦关系的相对轻重,进而对差序格局的圈层有基本的刻画。但这样仍然不免引起误会,似乎这一刻画将“己”作为中心,每一种人伦关系在圈层上都是“己”发出的射线,是“他”与“己”直接建立联系(如图1所示)。尽管目前的研究已经指出“一体本位”这一事实,但由于并未详尽讨论“一体本位”在社会结构中的实际作用机制,这样我们就容易忽略“己”与他人交往时“一体本位”这一原则时刻在发挥作用这一事实。因为对于“一体本位”的作用机制不明,我们又会忽视不同圈层之间的相互关联,以致对差序格局的圈层理解仍然是形式化的。换言之,在通过丧服制度去理解差序格局社会结构的研究中,我们尚未将差序格局的推展机制动态展现出来。而只有对此予以充分讨论,才能更具体地把握“一体本位”的实质含义,才能清晰揭示出从“己”如何推出一套“差序格局”的社会结构。

图1 “水波纹”式关系圈层图例

丧服制度中关于“厌”与“厌降”的制服原则,正可以从这个角度展现差序格局的“一体本位”的作用机制。所谓“厌”,是指一人由于某一伦理关系的存在,而与他种伦理关系的服制受到压制而被降低。这一过程最能展现伦理关系的差等和“一体本位”的伦理原则,因为“厌”本身就偏向一体关系与另一种伦理关系的比较过程。

由“厌”而见“一体”之义

“厌”是因一种伦理关系而压制对另一种伦理关系的服制,严格说前一种伦理关系特指一体关系。为了说明这一点,我们需要先行证明丧服中的“厌”系于“一体”关系,换言之,并不是任何关系在远近的比较中都存在“厌”的服制。

在丧服制度中,所谓“一体”指三种“一体之亲”,即《丧服传》所说的“父子一体也,夫妻一体也,昆弟一体也,故父子首足也,夫妻牉合也,昆弟四体也”。父子、夫妻、兄弟这三类最亲密的亲属关系,至亲不可分异,父子像首足、夫妻如半合,兄弟同手足,所以称为“一体”。从亲亲的维度上说,三种“一体”关系都是至亲。从尊尊的维度上说,则三种“一体”关系又有所差别,父子间有尊卑,夫妻间有主从,兄弟间则无尊卑之义而论长幼之序。

《仪礼·丧服》经传中首次出现“厌”是在斩衰章“公、士、大夫之众臣为其君”条,其文如下:

公、士、大夫之众臣为其君,布带、绳屦。[注]士,卿士也。公、卿、大夫,厌於天子、诸侯,故降其众臣。布带、绳屦,贵臣得伸,不夺其正。

这一条经文涉及臣为君服的一种特殊情况。在丧服制度中根据“资于事父以事君”的原则,臣子为君服比拟于子为父服,服斩衰三年。依据东汉郑玄的理解,君特指天子、诸侯及卿大夫有地者,即包括天子、诸侯和有采地的大夫。大夫之君因为本身是天子或诸侯的臣,所以他们在接受自己的臣为自己服服时,要避天子、诸侯的尊,而将自己的众臣为自己的服在规格上稍降一些。这主要体现为,相比于天子、诸侯之臣为君服,大夫之众臣为君所用的是布带而非绞带,所穿的是绳屦而非菅屦。

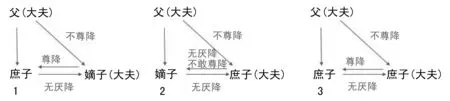

这条经文中的“厌”是臣“厌”于君,也就是说大夫考虑到自己的君(天子或诸侯),而降自己的臣为自己的丧服,以此来避天子或诸侯之尊。“厌”与尊相关,是尊高者对尊卑者在服制上的压制,以此来突出尊卑之别,表达尊尊之义。大夫出于尊天子或诸侯君之尊而厌众臣为己之服,出于“尊尊”与严君臣之义。对于大夫而言,因为自己位卑,不敢等同于天子、诸侯,不敢自专自任。这条经文所显示的“厌”之作用效果如图2所示:

图2 “君厌臣”之作用机制图

君臣在服制上的“厌”,反映是的臣对君的“尊尊”之义。社会生活的经验可以佐证这一点。大凡具有一定地位和级别的领导,有其相应的待遇,如果他自己故意降低自己的待遇,则在其下位的人便不敢享有相应待遇,这在礼学传统中被称为是“偪下”。反之,如果他故意享受过高待遇,则无视上级,在礼学传统中被称为是“僭上”。“厌”的逻辑与之类似,虽然自己的臣与自己属君臣关系,臣为君当服斩衰,但毕竟大夫君尊不如天子或诸侯这些代表天下或国体的君尊,因此自己只能略微降低臣下对自己的服制,在保留斩衰的基础上,将丧服上一些形制降等。

君臣之厌,体现了尊尊之义。但我们需要注意到,这种尊尊关系附着在具体的人伦关系上,而君臣关系是具体的。这与我们现在理解的行政级别的高低并不完全一样,行政级别是客观的事实。君臣之厌,体现出尊尊之义,同时还因为君臣之关系亲近,所以厌才可及。也就是君只厌自己的臣子,并不会厌及与自己同一爵尊的其他君的臣下。而这种可及性,则因为“厌”有第二个方面的含义,也就是一体之义。

如前所述,父子、夫妻、兄弟都是一体,君臣作为政治关系,并不属于一体之亲。不过虽非一体之亲,但君臣关系,在古人看来有一体之义。《通典》云:

《书》曰:“臣为朕股肱耳目,宣力四方。”言君臣相与共政事,有一体之义,亲而贵,故君臣之名生焉。

宋儒李如圭以君臣父子一体的关系比附众臣、贵臣与君的关系:“众臣杖不以即位,下于贵臣,犹庶子不以杖即位,下於适子然也。”因此,君臣一体之义又是比附父子一体之亲而生的。亲属共同体是由一体至亲而衍生,政治共同体则是由君臣关系而衍生。

君臣之义比于一体,却终究并非一体,所以在丧服的厌之机制上有所区别,君厌臣,与夫厌妻、父厌子的体现方式并不一样。晚清张锡恭在解释“厌”时总结道:

服之有厌,主乎三纲。子厌於父,妻厌於夫,而臣亦厌於君,其他无所厌也。父之厌子、夫之厌妻,皆降其身之为人服。此公、士、大夫厌於天子、诸侯,则降其臣之为之服。厌同而降不同者,彼主乎亲,此主乎义。

所谓“服之有厌,主乎三纲”,说明“厌”只存在于君臣、夫妻、父子三种关系中。但张锡恭强调父子与夫妻之间的“厌”与君臣之间的“厌”作用机制是不一样的,父厌子或夫厌妻表现为厌子或妻为其他人的服,君厌臣则表现为厌臣之臣下为这个臣的服(如图3所示)。

图3 “厌”之作用机制对照图

父子、夫妻之间是亲属关系,所服称为“亲服”,所以可以厌“身之为人服”;而君臣不在亲属关系之内,君臣关系本于君臣之义,所以臣为君之服被称为“义服”,不能与亲服相混淆,也就不应该厌臣子为其亲属之服。君厌人之为臣服,使臣明尊卑之等,不敢自尊自大;父厌子、夫厌妻之为人服,则不仅显出尊卑,同时更明确亲疏有别,使子与妻将一体之亲放在伦理关系的核心层。

至此,我们可以得出结论,“厌”的前提条件就是“一体”,更严格地说,是特指有尊卑关系的一体。而君臣关系比拟于父子,虽有一体之义但实非一体,因此在“厌”的机制上又略显特殊。下文笔者对丧服中出现“厌”的条目做进一步搜集,以证明“厌”的条件是“一体”,反之亦说明“厌”是为了维护“一体”伦理。

首先,从丧服制度中可以明确夫厌妻,但夫不厌妾,因为夫与妾并非一体关系。对此有必要稍作分析。清初学者阎若璩认为夫并不厌妻:

礼有六不厌而有二厌:一曰君厌臣,公、卿、大夫厌于天子、诸侯,降其众臣布带绳屦是;一曰父厌子,父在为母降至期,父卒直伸三年之衰,不伸斩是。或问何不云夫厌妻?余曰妻之言齐也,体与夫敌,不得厌之使无服或服为之降,当又得一言曰夫不厌妻,以补注疏。

阎若璩认为夫妻体敌,所以夫不厌妻。程瑶田也持相同的看法:

大夫之庶子则从乎大夫而降也。夫惟有从降而后父者子之天之说明,夫惟有从降而后父之所不降子亦不敢降之说明,夫惟大夫之庶子但从降其母而后夫不厌妻之说益明。

阎、程二人从夫妻体敌一面而得出夫妻之间无厌的推论,是建立在对“厌”的误解之上的。从文中可以看出,他们认为的夫厌妻,指的是夫厌其子之为妻的服,显然这是父厌子而不是夫厌妻,这与我们图3揭示的“厌”的作用机制恰好相龃龉。事实上,夫妻敌体,暗含了妻从夫服的逻辑,“厌”之义即在其中。夫之不服,妻亦不服,夫之所降,妻亦不敢不降。最明显的例子就是大夫为庶子降一等,妻为庶子亦降一等。但是大夫之妾却不受夫君之厌,可以为子服本服期年。经文如下:

公妾、大夫之妾为其子。《传》曰:何以期也?妾不得体君,为其子得遂也。

大夫之妻或妾为庶子本服都是期年,但是妻厌于夫,为庶子降一等成大功,妾则并不厌于夫君,所以仍为其子服期,这正是《传》文中所说“妾不得体君,为其子得遂也”的含义。这充分说明了妾因与夫君无一体关系,所以夫不厌妾。在丧服制度中,妾为自己的私亲也不受夫君之厌,而服其本服。经文如下:

1.公妾以及士妾为其父母。《传》曰:何以期也?妾不得体君,得为其父母遂也。

2.凡妾为私兄弟如邦人。[注]嫌厌降之也。

妾之不受厌,正因为“妾不得体君”。妾与妻相对比,足见一体与否是厌之与否的关键条件。父厌子、夫厌妻,是通过子体父、妻体夫的方式来表达尊尊之义和亲疏之别的。对于夫妻来说,夫厌妻表现妻的尊夫,也同时表达夫的尊因一体之义及于妻。对于子来说,父厌子表现子之尊父,也同时表现父之尊因一体之义及于子。夫荣妻贵、子承父业是这一理念的通俗表达。

其次,丧服制度还有许多厌所不及的情况,也充分说明“厌”的条件是一体之义。如姑不厌妇:

《丧服小记》云:“妇人不为主而杖者,姑在为夫杖。”[注]姑不厌妇。

丈夫去世,作为主妇的妻子在服丧时应当有杖。但按照古礼,一家之中主妇只有一位,因为姑(婆婆)尚在,所以为主者是死者之母。这时妻子为丈夫还有没有杖呢?经注的回答很明确,姑不厌妇,妇人仍然可以执杖。而对比父在,夫为妻服丧的情况,则恰好相反,如经文中“大夫之适子为妻不杖”“士之适子为妻不以杖即位”,因为父是厌子的。同样,舅也不能厌妇。《礼记·服问》有明证:

有从轻而重,公子之妻为其皇姑。[注]诸侯庶子之妻为其君姑齐衰,舅不厌妇也。

公子之妻为姑服服,妻本来是从夫而服,但是公子受父亲之厌,父之所不服,子亦不敢服,不为母(即父之妾)服,因此将齐衰三年降为无服。然而妻并不受舅(公公)之厌,故可以服姑,从夫之本服降一等,服齐衰期。此外,祖亦不能厌孙。《礼记·杂记》中有明证:

为长子杖,则其子不以杖即位。[孔疏]:其子,长子之子。祖在不厌孙,其孙得杖,但与祖同处,不得以杖即位。

父为长子服,如果长子有子,那么此子为父可以杖,并不因祖父在而受厌。最后,需要特别加以说明的是母同样不能厌子。在“父卒为母”服一条中,《通典》有云:

嫡母虽贵,然厌降之制,母所不及,妇人无专制之事,岂得引父为比,而屈降支子也?

综上可见,母不厌子、舅姑不厌妇、君与女君不厌妾、祖不厌孙。所以,“厌”成立的首要条件是一体。而且从上述材料及分析中可知,三种“厌”都是尊尊与一体之义并重,从这个角度去看,父子之厌当为“厌”之最重要的形态。君臣因为并非一体之亲,所以“厌”是比于一体之义而生,因此君臣之厌的作用机制也与父子、夫妻之厌不同。而父子之厌与夫妻之厌相比,又可以看出父子之厌仍处主导地位。首先,放入具体的人伦关系中,父与夫两种角色统于一人,足见父(夫)的核心地位。其次,由于妻厌于夫,但母却不能厌子,可见妻与子都是统于父(夫),夫妻一伦在宗法系统中统于父子一伦。事实上,在丧服制度中,“厌”出现最多的情况就是在父子关系中,“厌”所集中体现与维护的也正是父子一体的伦理精神。下文我们从基于“厌”之义而生出的一种特殊的“厌降”服制入手,进一步说明父子一体在传统差序格局的伦理关系中的核心地位。

“厌降”与“父子一体”

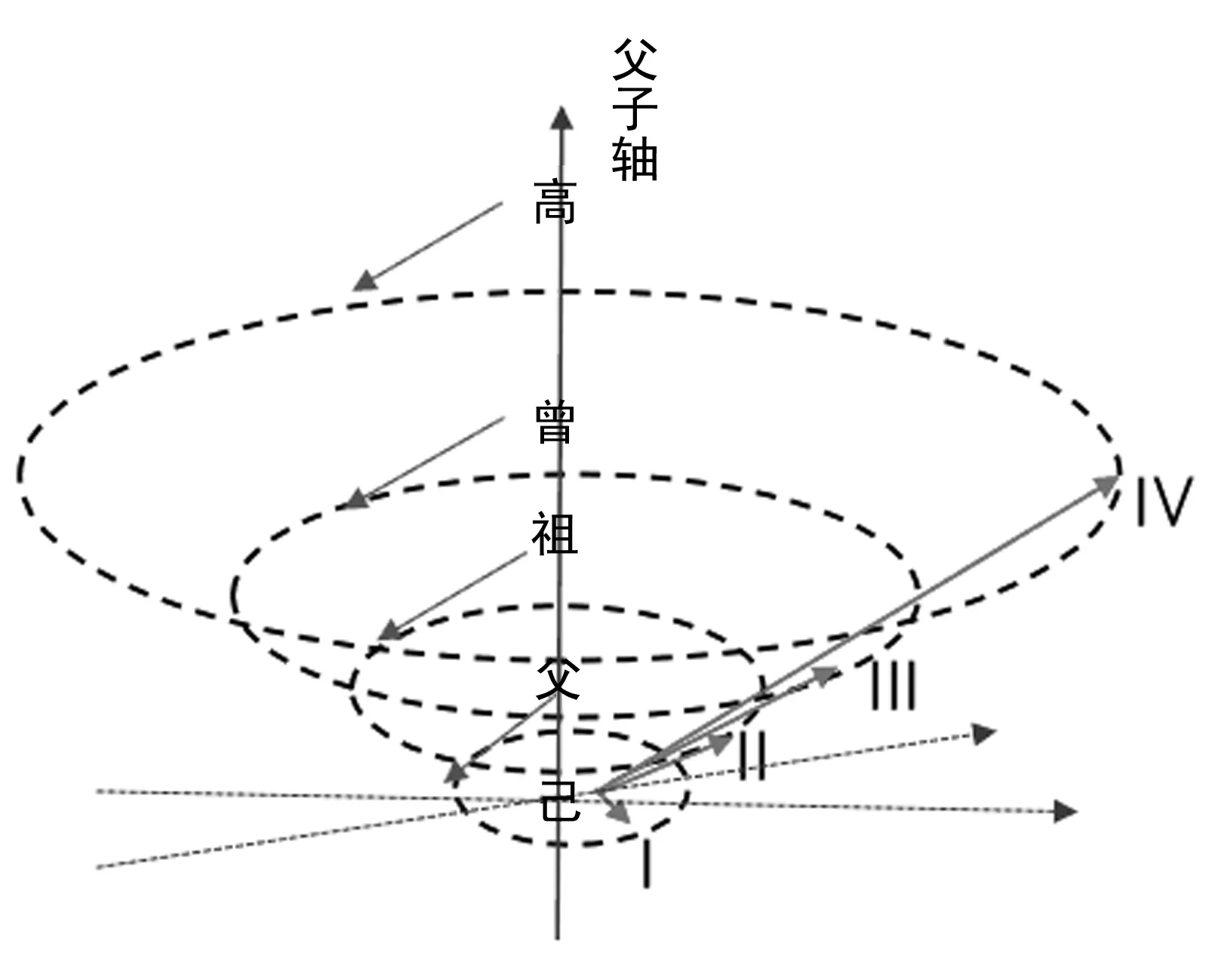

在“厌”之外,丧服中还有“厌降”,“厌降”则专指父子之间。因为父亲有爵位,地位因此尊贵,为爵位不如自己的亲属服服时,会较正常的服降一等。子厌于父,为那人的服也就跟着降一等,这就是丧服中的“厌降”。因为爵尊的存在,子厌于父而“厌降”他人一等,“厌”之义得以彰显。也就是说,子“厌降”他人,本质上并非自己有尊,而是体现了父亲的爵尊。作用机制如图4所示:

图4 “厌降”之作用机制图

“厌降”一文首次出现在《丧服》齐衰不杖期章“大夫之适子为妻”中,其文如下:

大夫之适子为妻。《传》曰:何以期也?父之所不降,子亦不敢降也。何以不杖也?父在则为妻不杖。[注]……公子、大夫之子,以厌降……

郑玄在注中总结“厌降”有两种情况,即公子和大夫之子。公子即诸侯之庶子,“公子之重视大夫”(《谷梁传·庄公二十二年》),即公子的爵位等级相当于大夫。诸侯之庶子与大夫之子有“厌降”,士之子无“厌降”,因士之爵位不足以降他人一等,而天子之子(王子)和诸侯世子在丧服体系中亦无“厌降”之文,或出于尊足以绝旁亲之故,此有待进一步讨论。因此,“厌降”主要指诸侯庶子“厌降”母、妻和旁亲,大夫之嫡子“厌降”旁亲,大夫之妾子“厌降”母、妻和旁亲。通览《丧服》,与“厌降”相关的经文除“大夫之适子为妻”外,尚有如下条目:

1.大夫之庶子为适昆弟。《传》曰:何以期也?父之所不降,子亦不敢降也。

2.大夫之子为世父母、叔父母、子、昆弟、昆弟之子、姑姊妹女子子无主者,为大夫、命妇者,唯子不报。《传》曰:……何以期也?父之所不降,子亦不敢降也。……

3.公之庶昆弟、大夫之庶子,为母、妻、昆弟。《传》曰:……大夫之庶子,则从乎大夫而降也。父之所不降,子亦不敢降也。

值得注意的是,上述经文都不是正面谈“厌降”,谈的恰是“厌降”未能达成的情况,即所谓“父之所不降,子亦不敢降”的情况。我们以第1、2条对于大夫之家的情况为例进行说明。

第1条经文,“大夫之庶子为适昆弟”当服不杖期,这与大夫之庶子为庶昆弟因“厌降”而服大功形成对比。在丧服制度中,自天子以至于士,不论爵位高低,都不能降正尊与正嫡,以示父子之义先于君臣之义,因为君臣本乎父子。通过不降正尊与正嫡,可以显示出政治之尊虽重,但不能夺正嫡相传之尊统之尊。但是因为庶子无继统之任,所以大夫之尊足以尊降之,天子诸侯之尊足以绝之。在这个基础上,因为大夫降庶子,庶子之间也相与降一等。大夫不降嫡子,因为嫡子是家庭的传承者,其不只是自己的儿子,更代表着自己父祖的延续,因此父亦不降嫡。因为父不降,子亦不敢降,同样是出于子从乎父的父子一体关系。

第2条经文,可进一步证明确定“一体”的范围是探讨差序格局的伦理关系的关键。“大夫之子为世父母、叔父母、子、昆弟、昆弟之子、姑姊妹女子子无主者,为大夫、命妇者,唯子不报”,大夫之子为后面那些人(爵位都是大夫)相与服期。按理,那些爵位是大夫的旁亲,可以尊降大夫之子,但是大夫之子体大夫之尊,所以那些人不降大夫之子。反之亦然,大夫之子本可以“厌降”旁亲,但是因为旁亲尊同于父,所以父不降,子亦不降。

但是这其中有一对关系较难索解,那就是“大夫之子为昆弟为大夫者”。我们假定经文中“大夫之子”本身只是士,那么大夫之子为昆弟服的“厌降”与尊降情况如图5所示:

图5 “大夫之家”昆弟服之厌降与尊降机制图

经文中的“大夫之子”若是嫡子,本来应当为庶昆弟服大功,但此处庶昆弟为大夫,父不降,己亦不降,仍服期(如情况2)。若“大夫之子”本身是庶子,情况则不同。他为作为大夫的昆弟,应服期,这是因为父之不降,子亦不敢降。相反,后者为他则可以尊降,因此服大功(如情况1或3)。如此则不应该是相与报服期。如何理解这一显而易见的矛盾呢?

其实如果我们明白“厌降”之义关键在一体,我们就可以对经文做一个比较圆融的理解。对于子、昆弟、姊妹女子之外的旁亲,大夫之子与他们并非一体之亲,所以大夫之子从乎父而厌降之,当这些旁亲尊同于父时,无厌降,但厌之义仍在。这时“厌”就表现为大夫之子体大夫之尊,其他旁亲要高看大夫之子,也不尊降大夫之子。对于旁亲而言,他们无须再区分大夫之子究竟是嫡是庶,笼统是大夫之一体之亲。礼从厚,因此他们不降大夫之子。但如果对于家内同样是一体之亲的这些人,那么嫡庶的区分就很重要了。虽然大夫之子都厌于父,但是父不敢以尊降其嫡,对于庶子父则皆可以尊降之。这里“大夫之子”与作大夫的昆弟相互服齐衰期年,就应该只是特指大夫之嫡子。因此从情况2中可以清晰地看出,厌降与否,一系于父:嫡子不厌降庶子(大夫),因为父不降庶子(大夫),庶子(大夫)反之不厌降嫡子,因为父不降嫡,而且此时庶子(大夫)不敢尊降图中的嫡子,也是因为父不降嫡。正如张锡恭所说:“凡子从父而降者,皆子厌于父也。以其厌于父,故服其降。《传》皆云不敢,此严父之义也。”所谓“父之所不降,子亦不敢降”,关键在于“不敢”二字,父亲所不敢怠慢者,子更加不敢怠慢。“不敢”二字的背后体现的是子时时以父亲的尊严为念。

因此,从正面来谈“厌降”,同样也是由于“不敢”。父亲尊降之人,子亦不敢不降,不降则有违父之尊。如上述第2条,即便是自己的世叔父,如果父亲尊降他们,则子亦厌降他们。反过来,世叔父如果与父亲尊同,也不会尊降自己,这也是看在父亲的面子上。父亲与世叔父是昆弟关系,“己”则与世叔父是大功亲关系,“厌降”在这关系圈层中起作用,足见父子一体最为根本。“厌降”所彰显的正反两条逻辑——“父之所不降,子亦不敢降”与“父之所降,子亦不敢不降”——突出地体现在下面《丧服传》当中:

是故始封之君不臣诸父昆弟,封君之子不臣诸父而臣昆弟,封君之孙尽臣诸父昆弟。故君之所为服,子亦不敢不服也;君之所不服,子亦不敢服也。

假若某人首次被封为诸侯,成为始封之君,他是不能以叔伯或兄弟为臣的,因为他的父亲并不以他们为臣。而始封君之子,则可以以自己的兄弟为臣,但不能从自己的叔伯为臣,因为第一代君以其子为臣,但未以其兄弟为臣。以这个逻辑推论下去,始封君之孙可以臣自己的叔伯和兄弟。而这背后的逻辑依然是父子一体,子从乎父的伦理。父可以臣子,新的君臣关系从父臣子开始;反之父不臣者,子亦不臣,父所臣者,子亦不敢不臣。

由此可知,“厌降”之义是完全出于子厌于父之义,子厌于父就是从于父,也即父为子纲。而“厌”的核心伦理就是“一体”。如若忽略这一点,则可能对“父之所不降,子亦不敢降”有所误解。试举一例,祖为士,父为大夫,庶子为士,这里并不能由祖不降孙,而推出父不降庶子,尽管形式上父之父(即祖)没有降庶子,似乎父也不能降庶子。这样的逻辑错误在于忽略了父与庶子之间直接的父子关系,而寻求一种迂回的关系逻辑去分析父子关系。这样一种假设和归谬看上去十分简单,但却足以有社会学的启发,因为在我们日常认识自己的社会关系时,常常因为没找准伦理基点而陷入迂回甚至艰难的境地。

余论:向外推与向内看

至此本文可以得出结论:“厌”与“厌降”体现出差序格局中“一体本位”的行动逻辑。我们发现在向外推展自己社会关系的过程中,首先需要急切向内看的关系就是父子一体的关系。父子一体既是差序格局的核心层,更是差序格局的首要社会规范。所以,我们对于开篇所谈及的差序格局的关系圈层图,至少可以做一个重要的修正,那就是通过确立父子一体在“己”的关系中的根基地位,将图1修正成一个以父子关系形成的父子轴为中心轴的立体格局(如图6所示)。从这个图可知,己的同辈圈层I对于父都是子辈,父的同辈圈层II对于祖而言都是子辈,祖的同辈圈层III对于曾祖都是子辈,曾祖的同辈圈层IV对于高祖都是子辈。在每一圈层中,父子关系都居于主导地位。此外,在己与不同圈层的人交往时,父子关系也依然占主导地位。以祖孙关系为例,祖孙相亲,是因为祖视孙为子之子,孙视祖为父之父,故能推及。因此,《丧服小记》中有“以三为五,以五为九”的说法,正表明差序格局中不同圈层的推展与跨越根本上要靠父子之情的相互推及。

图6 差序格局关系圈层图例

因此,父子关系作为差序格局中的核心圈层,作为差序格局社会的基本规范,同时也是差序格局社会中伦理生发之泉眼。这种关系的向外推展,正是泉水向外漫流的过程,它的动力来自水的源头。若无此核心,则差序的递推就成为无根之木、无源之水。正是因为父子一体像一个强劲的爱的源头,向外涌现,所以才能向外扩展。中国的差序格局绝不是一种个体主义视角下的以自我为中心的向外辐射和推展的结果,而是以父子一体为基础的关系的相互联结、嵌套和扩展。

“厌”与“厌降”所呈现出的逻辑,正是一个“向内看”的逻辑,当我们向外推时,总是免不了要回望关系之根本。这样一种“向外推”和“向内看”的逻辑在差序格局中随着关系的联结、嵌套和扩展同样也变得普遍化,从而具有一般性的社会规范的意涵。因此,差序格局的所谓“关系本位”或“伦理本位”根本上是由“一体本位”而来,“一体本位”是中国关系伦理的内核。在向外扩展关系时,我们总是警醒地向内回望。这种“警醒”所体现的正是我们对于既有关系的重视,这种“警醒”正表明它构成了我们的行为与道德的规范。我们愿意这样做,我们也自觉这样做,甚至有时我们也不得不这样做。这都说明差序格局内含的关系本位伦理构成了一种强大的社会规范。

最后,值得我们注意的是,由父子一体而生出的“向内看”的逻辑,不仅体现在关系之空间推展上,同样还体现在关系之时间推展上。在《礼经》中,“父在”与“父卒”常常作为具体礼仪的前提条件出现。父亲的离世,对于孝子终身来说都是一个巨大的生存论意义上的背景。它既可以表示子将承担起父亲交付的传家使命;也表示子在为他人服丧时将不再受父的厌,为其他人的服制不再会影响到父的心情与身份;也表示子不再受父(特指大夫)的爵位的荫庇。尽管“父卒”体现出一个人在其家庭生命历程中的诸多变化,但不变的是,在这样的生命时间意识中,父子关系是一个人终其身应该首先考虑的。对于父母之恩,孝子要终身感念,也是所谓“大孝终身慕父母”(《孟子·万章上》)的意思。在生命的历程中,“是父亲的儿子”,这是儿子作为儿子要用一生去明白的道理。在不同的过程中,子对于父的这种终身不忘、爱之敬之的心态是一贯的。父在父殁,其礼或有不同,其情则一。差序格局是关系本位的社会结构,归根结底是以父子一体为核心的伦理本位的社会结构。这一结构以人伦与人情为内核,在关系的广度和时间的深度上不断扩展,形成一种深情而文明的生活世界。

①⑤⑥⑦费孝通:《乡土中国》,《费孝通全集》第6卷,内蒙古人民出版社,2009年,第128、132、131—132、135页。

②苏力:《较真“差序格局”》,《北京大学学报(哲学社会科学版)》2017年第1期。

③正如王斯福所说,“西方个体主义不仅仅是一个关于与他人建立联系的实践中的社会人的问题,更是一个关于财产法、新教主义、伦理和主体自我规训的问题”,西方个体主义本身包括社会规范和自我规训的内涵,并不能简单挪用到中国;在中国社会文化语境下个人主义往往缺乏规范含义。参见王斯福、龚浩群、杨青青《社会自我主义与个体主义——一位西方的汉学人类学家阅读费孝通“中西对立”观念的惊讶与问题》,《开放时代》2009年第3期。

④有关涂尔干“社会”和“社会纽带”的理解,来自涂尔干的《社会分工论》和《自杀论》,参见陈涛《涂尔干的道德科学:基础及其内在展开》,上海三联书店,2019年,第80—85页。

⑧王斯福、龚浩群、杨青青:《社会自我主义与个体主义——一位西方的汉学人类学家阅读费孝通“中西对立”观念的惊讶与问题》,《开放时代》2009年第3期。

⑨阎云翔、杨雯琦:《社会自我主义:中国式亲密关系——中国北方农村的代际亲密关系与下行式家庭主义》,《探索与争鸣》2017年第7期。

⑩王建民:《自我主义与社会秩序——关于“差序格局”的再思考》,《社会学评论》2016年第6期。

——概念跨学科移用现象的分析与反思