两汉宴乐考论

——汉画像石砖中的宴乐叙事解读

彭枫

(中国音乐学院,北京 100000)

宴乐一词最初记载于西周的礼乐形式中,多为周王聚集宾客宴飨时所使用的伴奏音乐。由于礼乐系统的制度化,在早期的宴会中,对使用者的数量、场合、乐器和曲目都有严格的规定和限制。自东周礼崩乐坏以来,宴乐的形式逐渐下沉,多在王公贵族间流通,其音乐风格、欣赏人群、宴乐形式等方面也发生了变化,其中,最突出的特点为“雅”—“俗”的转向。在东周时期,虽有士大夫等少数群体维护雅乐正声,但从大国中所叙述的历史场景看,整体社会背景均趋于俗乐形式,并不断演化与发展,雅乐系统的崩溃,使得周王朝日渐式微。各类僭越制度的体现,使得东周王公贵族间厚葬成风,因崇尚“地上”与“地下”的一体化,贵族在身前的日常活动也带入了墓葬中。这一点也体现在音乐层面,如陪葬乐器实物、制作明器等。这种现象至西汉时仍然延续,所观演场面逐渐立体化,多为乐舞俑的组合形式,如西汉马王堆M1中竽瑟俑出土于墓葬北边箱,整体被布置为墓主观演的宴享场景与宴乐画面。而后,陪葬风尚不再以陪葬乐器实物为主,更注重墓中整体环境的沉浸式特征,至东汉时,墓制中开始绘刻大量的画像石砖,以供使用。这些画像石砖多带有完整的叙事活动,有希望升天的神话意象,也有表达墓主日常活动的行为参照,其中也有许多描述宴乐场景的写实画面。这些画像砖石带有强烈的历史记忆,逐渐形成两汉墓葬中的叙事风格,一定程度上也可推测出两汉时贵族间的宴乐形式与世俗活动的文化体现。

从图像来看,作为历史记忆中重要的表达载体,各地墓葬出土的汉画像石砖均体现出宴乐的形式,其中以四川、山东、河南、江苏地区出现的文物最多,现就以这四类地区所带有宴乐形式的画像石砖进行研究。但由于图像的局限性,不能将所绘有的宴乐活动与墓主直接构成联系,故在选择画像石砖中应着重选取在宴饮场景中主人(听众)及乐人同时存在的画面进行分析。

一、演出场合及表演性质

由于统治者与社会的偏向性,宴乐的体系在先秦逐渐成熟,至两汉时已渐成规模。仲长统在《昌言·理乱篇》[1]中写道:“汉兴以来,……倡讴妓乐,列乎深堂。”①可见汉代王公贵族间在王府、官府中的娱乐享乐程度。基于社会阶级地位与财富的原因,此时宴乐场合主要分为宫廷与王府、官府,所涉人物分为皇室人员;大臣、富臣两大群体。王公贵族作为流通宫廷音乐与民间音乐中的重要阶层,是宴乐形式中重要的接受者与发展者,他们普遍接受民间音乐,选择乐人为其服务,并不断向宫廷输送与输出,宴乐的发展,使得贵族间的生活品貌也不断提升。宴乐的演出场合涵盖了个人、阶级、需求、思想为一体化的表演空间,是宴乐形成的重要基础,也是乐人生存、贵族娱乐的环境符号。

在图像表达中,宴乐的表演场合同样多在官府、王府中,宴乐环境通常在室内,或在庭院之中,表演场合丰富多样,主人及听者跽坐,两旁多有侍者,配有乐伎、舞伎等进行演出。乐伎千姿百态,表演生动,为达官贵人提供宴享服务。

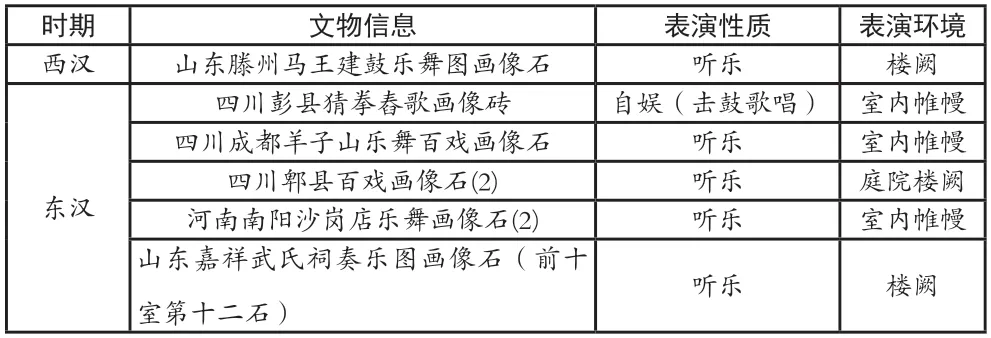

表1 汉画像石宴乐表演性质与表演环境列举②[2][3][4]

整体来看,宴饮中的表演性质有听乐、也有自娱性质的活动,表演环境多为亭台楼阁、楼阙以及室内帷幔,听乐如西汉山东滕州马王建鼓乐舞图画像石、东汉四川成都羊子山乐舞百戏画像石等,自娱性质的有东汉四川彭县猜拳舂歌画像砖,主人在室内击鼓歌唱,对日常宴饮生活的刻画生动形象。

二、图像中的宴乐叙事

(一)以宴飨为主的叙事

两汉的宴饮活动多表现为宴飨与饮酒,其中宴飨活动较普遍,此类叙事场面在画像石中可分为两种,一种为平行影像,即二维表现,人物及内容通常横向所绘,中间用层隔开,宴飨场景通常在上方绘以帷幔以表室内景象,如山东临沂白庄奏乐杂技图画像石(1)中的上层宴乐图,图中主人跽坐,旁立侍女和端盘、捧尊、抬壶的进食者,左边绘有杂技倒立、抚瑟者、长袖舞者等人。还有江苏徐州贾汪宴乐画像石(11)最下层宴乐图像中刻有抚琴者、舞者、侍女及观舞者,中间陈放杯盘。③[6]此类宴乐叙事画面较少,多刻为室内演出,且在画面表达中受限于平面,无法看出主人、乐伎的观演位置,在用具、乐人、侍者等内容的绘制中多为简要表达。

另一种为立体影像,即三维表现,由于图像空间的转喻,使得人物多表现在庭院、亭台楼阁等场景中,场面较丰富,可清晰看出主人、宾客及表演者的位置,使得宴乐在宴饮活动中叙事较为完整。如山东嘉祥武氏祠奏乐图画像石(前十室第十二石)完整的刻有宴乐叙事场面:下层绘有庖厨,第二层有酿酒的场景,侍宴者在旁侍奉,第三层为听乐画面,上层右边一人正在抚瑟,左边三人为观者,在右格中刻有一座三层楼阙,在三楼有女主人跽坐,左右有端碗、执便面者侍奉;在二楼中有两位宾客在拜会男主人,楼下有从侍者捧食具正上楼。再如山东微山沟南乐舞百戏图画像石(1),左格同刻有庖厨图,在图中进行端盆、汲水、烧灶、切肉等环节,多作为前期准备工作。中格楼上绘有两类娱乐事项,门外绘有宾客来访,车马随行。上下各有舞伎表演建鼓舞与长袖舞,旁有瑟、鼗鼓、拍掌、击鼓者进行伴奏,右端跽坐一观舞者。此外,还有东汉末年江苏徐州白集乐舞画像石(4)中室北壁(西)下格的宾主宴饮图,其中宾主们分为两侧,左侧为主人,其右为宾客,正互相行酒合掌以表致谢,人物共在画面楼阙下方正室。中间置有樽勺、案器等宴饮器具,后有乐者以琴歌形式为其助兴。同样形式的还有四川成都宴饮观舞画像砖,在画面中间同样置有宴饮器具,如樽、盂、杯、勺等,主人在后跽坐,右边为舞者、拍鼓;左边为琴歌伴唱。④[7]

从画像石所叙述的宴饮场面来看,环节中多有庖厨场合,多刻于画面最上下层,主要为提供主人及宾客的食材,负责宴会的准备;再由侍者为主人及宾客准备食具,在旁侍奉。主人多跽坐于案前,绘有宴饮用具。门外有宾客准备登门,外置车马,以及乐伎、舞伎表演场面,用以烘托气氛及观演感受。

(二)以饮酒为主的叙事

两汉时,酒文化发达,酒成为宴饮中必不可少之物。宴乐画像石中的第二种叙事着重于对酒的描写,此类在宴乐形式中仅置酒,在所绘人数、伴奏乐队均比宴飨时少,多为小型活动。如山东邹城面粉厂乐舞图画像石中的宴乐图,其中二人对坐而饮,戴进贤冠,应为主人,左侧一人手提,一人肩挑酒坛,似为主人及宾客送酒,主人右侧二人演奏丝竹乐,中间部分为观乐舞者,右有舞伎二人。再如河南方城东关乐舞画像石南门北门背面刻有乐舞画像,上层有埙、鼓、排箫三乐人,中层画面为对舞蹴鞠,地上置一酒樽,下层为主人观演。⑤[3]此外,还有河南南阳七孔桥击鼙舞蹈画像石,画中左部有两位伎人分别作杂技动作,下层为主人,前置樽、壶,正在自娱鼓瑟。右向刻有二人,中间置有酒樽,击鼙鼓。⑥[3]整体来看,在饮酒活动中,有主人自娱自饮的活动,也有听乐、观乐舞的场面。河南南阳沙岗店乐舞画像石(2)上层正中刻有舞伎、乐伎击鼓的场面,右三人中两人对坐,中置盘杯,一人举杯饮酒,一人拱手推让,左一侍者端案躬立。⑦[3]河南新野后岗抚琴吹笙画像砖,砖中三人并列跽坐,前铺长席,席前置有羽觞及酒樽,分别吹笙、自歌、弹琴,似为自娱形式。⑧[3]整体来看,在饮酒活动中,有主人自娱自饮的活动,也有听乐、观乐舞的场面,多以文人为主,《后汉书》中就记载了马融坐高堂、列女乐的场景。此外,马融还善吹奏乐器,表明文人阶层同样喜爱自娱演奏与女乐表演。乐府诗《相逢行》中云:“堂上置樽酒,作使邯郸倡。”同样与画像石中描述的宴乐场合类似,在饮酒中加入了乐舞的形式。

综上,这两类图像中的叙事均提供了不同的宴乐视角,宴飨中的叙事过程比饮酒时更多,所使用的规模、场景更大。所用场面基于宴乐活动的复杂化与多元性特征,画像石在叙事所呈现的过程中可能进行过简化,在研究时仍要注重图像中虚构与真实的成分。

三、宴乐组成形式

(一)乐器编配

宴乐最早在西周时多使用八音中的乐器,至两汉时期,丝竹乐尤为繁盛,并作为宴乐中的重要一环出现在贵族宴饮活动中。整体来看,两汉宴乐多以小、中型的乐队编配为主,如琴、瑟、排箫、箫、笙等,此时丝竹乐仍以使用本土乐器为主,在东汉时规模扩大,逐渐形成了相和歌的早期阶段。⑨[8]

弹拨乐器常在宴饮中出现,多以琴瑟为主,在文物图像中,瑟常出现于两汉的宴乐形式中,这可能瑟自身的特点与当时的流行风尚有关。早在西周时期,瑟便在礼乐形式中用于宴乐活动,多记载于《仪礼》的宴饮仪式中。自东周流入俗乐以来,瑟在宫廷、王府之间广受欢迎,且宴乐多在室内出现,瑟的放置方式、音响色彩更为适合。笙、箫类乐器在汉代使用十分广泛,如应用于宫廷雅乐、鼓吹乐等,同时也用于带有娱乐性质的俗乐中,其中包含宴乐。此外,早期丝竹乐的形式也以“竽瑟之乐”为主,至西汉时,受楚乐的影响,这种组合形式在先秦流行的基础上继续扩展,加入了鼓、排箫、笙等乐器,逐渐变为了小、中型的丝竹乐队形式,相比钟鼓乐的正声雅乐,丝竹小品更为宴乐所接受,在汉画像石砖中体现尤为明显。这种形式彰显出了俗乐、女乐的特质,在酒酣耳热之时,达到宴席中声景一体的效果。

从继承关系来看,两汉丝竹乐的音乐类型、音乐风格多受楚声影响,而在先秦时期,楚乐曾大量接纳“郑卫之音”等俗乐形式,这也导致两汉宴乐颇具先秦俗乐的时代特征。

(二)表演形式

两汉宴乐在表演形式中主要分为器乐表演、乐舞、百戏三种。

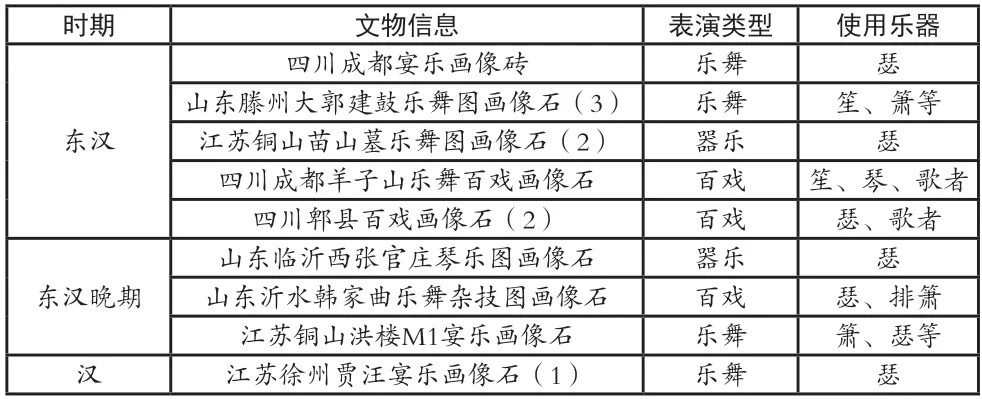

表2 汉画像石宴乐表演类型与组合情况列举⑩[2][4][5]

从上表来看,第一,器乐表演多为弹拨乐器,如瑟独奏、琴歌的形式,多为小型的主人及宾客的自娱场景,此类形式多见于东汉时期江苏铜山苗山墓乐舞图画像石(2)、以及东汉末年江苏徐州白集乐舞画像石(4)等。第二,乐舞为宴乐中的常见形式,在王公贵族宴饮场合中,需要视觉与听觉为一体的表演场景,这与西周时的宴乐具有较大变化。如西汉晚期的曲阜韩家铺宴乐画像石中刻有乐舞宴饮,中间一人起舞,一人击拍,左边二人右向坐,中置一樽有勺,右边二人攀谈。再如东汉早期嘉祥纸坊乐舞图画像石(2)第三层中左边2人右向席地而坐,一吹笛,一吹排箫和鼗鼓,右边一人左向坐观,其前置樽、杯,似为饮酒时所观表演。在伴奏乐器中,乐舞常配瑟进行小型演出,也可以用丝竹乐队进行伴奏,如笙、箫等组合形式。

第三,百戏自东汉时已发展成集歌舞、器乐、杂技、表演等为一体的大型综合表演形式。杂技中又分为跳丸、倒立、反弓等,使用伎人众多,表演多为贵族们服务,常出现于东汉宴饮场合中。百戏中的丝竹乐队庞大,几乎涵盖了宴乐乐队中所使用的丝竹乐器,如四川郫县百戏画像石(2)中描绘了在宴饮场景中的百戏场面,瑟与歌者进行伴唱,庭院里有柔术、叠案、旋盘、踏鼓舞等表演。此外,还有东汉四川成都羊子山乐舞百戏画像石中的表演场面有杂技(跳丸、反弓、倒立、盘旋)、滑稽表演、盘鼓舞等,伴奏中有笙、琴歌形式;山东沂水韩家曲乐舞杂技图画像石中也出现了倒立、跳丸等杂技场面,以及长袖舞、踏鼓舞的演出类型,伴奏乐队有瑟、排箫等。

综上,与汉代宫廷宴乐相比,画像石砖中的贵族宴乐表演场面、演出人员都较少,多为自娱、观演形式进行活动,在乐人的选择上没有呈体系,多以女乐的形式豢养,音乐的俗乐化、自由化的现象更为明显。乐器选择上均以弹拨乐、吹奏乐的组合丝竹乐形式为主,在表演形式中多以乐舞、小型自娱化的演奏乐器为主,百戏场合较为丰富,其中极致的宴乐活动极大程度地彰显了汉代艺术场面。

结语

由于画像石砖的使用性质为墓制特供,更多基于时间与空间中的想象,在绘制时受制于匠人的主观性,以及出土保存情况、想象内容较多等因素的影响下,可能会造成某些画像石砖中画面的不准确现象,如乐队参照人数不一、乐器形制不一、宴乐画面不清晰等。但总体来看,画像石砖无论是保佑墓主身后的美好愿景,还是还原墓主身前的宴饮活动,在一定程度上都保留了两汉的宴乐文化。且对照于两汉文献中的所述内容,画像石砖更直观清晰地表述了贵族间的宴饮叙事活动。基于宴乐的演化历程,两汉宴乐在贵族宴饮活动中多以俗乐形式出现,以综合形式的娱乐性质为主,此类宴乐活动也很大程度上刺激了歌舞艺术的发展。画像石砖中的宴乐场景复杂庞大,在一定程度上接近了真实的汉代历史原貌与宴饮娱乐,此类文物遗存对解读汉代宴乐的艺术文化涵义十分重要。

注释:

①仲长统.《昌言·理乱篇》.《全后汉文》,卷88,中华书局本.

②表中信息均来自严福昌等:《中国音乐文物大系·四川卷》,郑州:大象出版社,1996年。《中国音乐文物大系》总编辑部:《中国音乐文物大系·河南卷》郑州:大象出版社,1996年。周昌富等:《中国音乐文物大系·山东卷》,郑州:大象出版社,2001年。

③杨孝军.徐州新征集的汉画像石研究[J].东南文化,2009年第4期.

④赵敏俐等.中国古代歌诗研究 从《诗经》到元曲的艺术生产史[M].北京:北京大学出版社,2005年9月,第170页.

⑤《中国音乐文物大系》总编辑部:《中国音乐文物大系·河南卷》郑州:大象出版社,1996年,第165页.

⑥同上,第180页。

⑦同上。

⑧同上,第190页。

⑨陈应时在《中国音乐简史》中谈到汉代相和歌的伴奏乐器:“除了唱者自奏的打击乐器‘节鼓’之外,关于相和歌早期的‘丝竹’乐队情况并无明确记载,......参考汉墓出土的乐俑、画像石等相关文物,可以推测当时的‘丝竹’乐队中,至少应该有吹奏乐器‘竽’和弹弦乐器‘瑟’。”

⑩表中信息均来自严福昌等:《中国音乐文物大系·四川卷》,郑州:大象出版社,1996年。黄翔鹏等:《中国音乐文物大系·上海卷 江苏卷》.郑州:大象出版社,1996年。周昌富等:《中国音乐文物大系·山东卷》,郑州:大象出版社,2001年。