三峡精神:“为我中华,志建三峡”

三峡工程赶上了改革开放的大时代对三峡工程建设者来说“赶上了”就意味着不负使命

在人类改造和利用自然的历史上,任何一项关系全局的重大工程建设都必然对国家和民族的发展产生重大而深远的影响,也必然孕育出震撼人心、传之千古的伟大精神。三峡工程是关系中国现代化建设全局和中华民族长远发展的重大工程,不仅创造了世界水利史上的奇迹,还创造了以“为我中华,志建三峡”为核心的三峡精神。

仰望巍巍大坝,我们看到的是三峡工程建设者们“公而忘私,默默奉献”的坚韧,“使命在肩,时不我待”的豪情,“科学求实,矢志创新”的勇气,“一丝不苟,追求卓越”的执着。

千千万万建设者的坚守铸就“全球一号水电工程”的不朽基石

“我愿意将自己的身躯永远铸在三峡大坝之中,让我的灵魂在晨曦暮霭之中,听那水轮发电机的歌唱,迎接那万吨船队的来往,直到千秋万载。”中国工程院院士潘家铮饱含深情的请缨,道出所有三峡工程建设者的心声。

关于兴建三峡工程的论证长达几十年,其间,长江水利委员会的大院“灯光不熄,人员不散,雄心不变”。一代代科学工作者人累病了,头发盼白了,不少人甚至为之付出了生命。全国人大通过兴建三峡工程议案的那一天,大院里破例放了鞭炮。不少人哭着来到丈夫或妻子的遗像前告慰亲人:“终于等到这一天了,你的心血没有白费……”

这是一种别样的坚守。

为了这份坚守,多少人撇下了小家、割舍了亲情。

女儿刚出生6个月,中国工程院院士、时任长江水利委员会总工程师郑守仁就把她送到外婆家。

常年四处奔波,郑守仁很少有时间陪伴家人。女儿从5岁长到15岁,他一面也没见过,父女之间只能靠照片来加深印象。女儿结婚时,正值三峡工程即将开工,郑守仁没能赶到婚礼现场,只能站在工地上为女儿默默送去遥远的祝福。

由于长期没和父母一起生活,郑守仁的女儿喊外婆时特别亲,叫爸爸、妈妈时总有些不自然。直到她当了妈妈以后,渐渐能理解郑守仁当年的不易,可有些槛儿仍迈不过去。后来,小外孙女都发现了这个“问题”,她对妈妈说:“妈,你好像不会叫爸爸、妈妈,我来教你吧,叫得甜一点!”

莫道守仁太无情,英雄心中有天地。每年9月15日,女儿的生日,无论在哪里,郑守仁夫妇都会吃一碗面条祝福她。

吴唤霞,一名普通的三峡电焊工。虽然和丈夫在同一个单位,但是丈夫上白班,她上夜班,夫妻俩经常见不上面,只能趁着工地交接班时抓紧时间交代几句家事,同时交接儿子。他们的儿子从小就习惯了在睡梦中从妈妈的肩头挪到爸爸的肩头。

一次,吴唤霞的儿子好几天没有见到妈妈,趁爸爸熟睡,凭着朦胧的记忆,沿着她上班的路寻去。走到永久船闸附近时,他迷路了,站在那里一个劲儿地哭喊。吴唤霞接到值班武警的电话,匆忙从厂房赶来,又惊又怕,揪住儿子一阵捶打。吴映霞的儿子哭着喊道:“妈妈别打了,我想你了!”吴唤霞高举的手放了下来,一把抱住儿子,泪如雨下。

为了这份坚守,有人错过了美好的爱情。

蒋再英,三峡工地上为数不多的女大车司机之一。身高只有1.6米的她,驾驶的载重车车轮直径最小的也有1.8米。她开大车、拉山石、填大江,在工地上一呆至少3个月。本来对她有意的小伙子等不及,和别人成了家。面对大家的关心,蒋再英开玩笑说,她已把自己“嫁”给了三峡工程。

三峡工程是举世公认的“全球一号水电工程”,它铸就了中华民族的水电丰碑,丰碑的基石正是千千万万在各自岗位上默默奉献、心怀三峡精神的建设者们。

对三峡工程建设者来说,“赶上了”就是一种使命

三峡工程赶上了改革开放的大时代,对三峡工程建设者来说,“赶上了”就意味着不负使命。

“三峡工程不该只是梦想!”原三峡总公司副总经理王家柱说。年轻时,他怀着“到三峡去挑土也好”的理想,报考了清华大学水利水电工程系。毕业后,王家柱主动要求到三峡工程试验坝工作。

“每一年,长江防汛的日日夜夜里,当我看到防汛指挥部的同事们时刻为荆江大堤的险情万分担忧,千方百计规划各种防汛抢险措施时,我深深认识到兴建三峡工程的必要性和它对解除长江洪水威胁的重大作用。”1986年,王家柱成为设计、实施这一浩大工程的技术总负责人。

找出三峡工程的技术难点并设法克服,成了王家柱后半生工作和生活的全部。他住在办公室,天天吃食堂,除了必需的睡眠,没有别的休息。

提请长江水利委员会设计人员研究利用下游隔流堤兼作围堰挡水,采用干地施工的方案,是他对工程建设的独特创造。长江水利委员会据此方案编制招标文件,加快了施工进度,保证了工程质量,仅此一项,就为三峡工程建设节约投资2.7亿多元。

正当三峡工程施工进入高潮时,王家柱被确诊为多发性骨髓瘤晚期。2002年10月末,得知导流明渠截流将于11月6日实施,他便琢磨着赶赴现场。但由于化疗刚结束,他的免疫力指标很低,医生让他好好休养。

明渠截流成功后的第四天,王家柱如愿回到了日思夜想的三峡工地。他完全忘记了自己是个靠细胞针才能维持生命的重病号,依旧奔走在大坝浇筑仓面,依旧仔细地批阅设计文件,依旧在食堂与大家热烈讨论,依旧面带微笑地问候每个同事。

没有人知道,他的药量每天都在增加,只有他清楚,自己的生命已经进入倒计时。离开时,王家柱一遍遍回望这片他无比挚爱、牵挂的工地,生怕不能再多看一眼。2003年9月14日,这位“志建三峡”的勇士带着对三峡的热爱和眷恋永远离开了。

“为我中华”的责任感,“志建三峡”的使命感,几乎融进了每一位三峡工程建设者的血液。

1997年,时任葛洲坝集团公司副总工程师张为明在二滩工地带队圆满地完成了一个国际合作项目。一家著名的外國公司向他伸出橄榄枝,两次邀请他加盟,许诺给他更好的待遇。

张为明毅然谢绝了外国公司的盛情邀请,因为母亲常常念叨的景象时常浮现在他的眼前:1954年,地处江汉平原的家乡洪水肆虐,母亲和姐妹被困在房梁的隔板上长达十几天,直到邻居划来大木盆才被救到高坡上。

对方希望得到一个解释,张为明只是反复说“谢谢”。“我的解释他能理解吗?我说我的家乡在饱受水患之苦的江汉平原?我说我儿时的梦想就是没有水患?我说我是一名中国水电工作者?”他多年后说。

后来,这家外国公司的专家参观三峡大坝后,坦诚地对张为明说:“你们真伟大,中国再也用不着外国人帮着造大坝了。”

从梦想到现实,历史使命支撑着三峡建设大军。三峡工程也慷慨回馈,让他们领受了无上的荣光。

1997年,老工人姚家涛从三峡工地退休。临走时,他郑重地向组织提出请求:“我等不到三峡工程发电就要退休了,能不能在我的退休证上盖一个有‘三峡工程字样的公章,以后好让我的子孙们知道,我也参加过三峡水电站的建设!”组织欣然应允。

没有创新、没有突破,就没有三峡工程

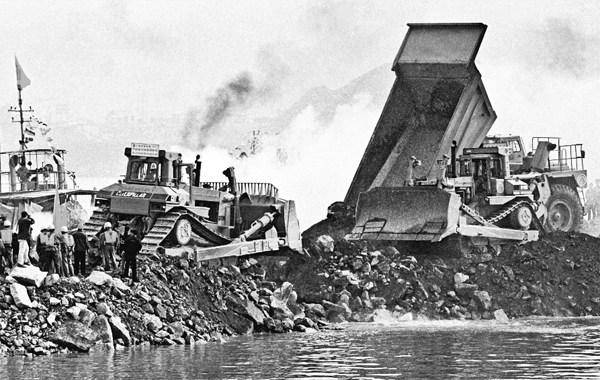

1997年,大江截流是三峽工程的第一场大仗。施工地点位于葛洲坝工程形成的水库,水深60多米,超出一般特大型工程截流水深的2至3倍,江底是20多米厚的松软淤沙。截流难度之大,前所未有。

郑守仁集中群体智慧,以试验结果为依据,创造性地提出了“人造江底,深水变浅”的方案,在正式截流前的一个枯水季,用石渣料将大江截流龙口深槽河段的最大水深先垫至40米以内,把截流江段江底的淤沙压住。方案一经实施,大江截流有惊无险。

在国内外水利水电工程建设中,历来有混凝土大坝“无坝不裂”之说。大体积混凝土在凝固过程中会产生热量,导致大坝内部温度升高。当外界环境温度较低时,大坝内外部的温度差形成的拉力会破坏混凝土,使其产生裂缝。对于三峡大坝而言,只有使用7℃的低温混凝土,才能保证浇筑质量。

“为了保持7℃的低温,记得那时我们开会讲制冷,吃饭说制冷,走路侃制冷,睡觉梦制冷!”一名承担大坝浇筑任务的工作人员回忆。

最终,建设者们创造性地提出了“夏吃冰棍、冬穿棉袄”的综合混凝土温控生产体系和施工工艺。

“夏吃冰棍”指的是夏季(25℃以上的高温季节)拌和混凝土时加入冰屑,从而减少混凝土内部与外界环境之间的温差。夏季施工时,混凝土不光“吃冰棍”,还会“坐”上皮带机,在遮阳棚的保护下被运往浇筑现场。“冬穿棉袄”指的是冬季(5℃以下的低温季节)来临之前,在混凝土表面覆盖保温材料,防止其因为外界环境温度骤降产生裂缝。

在创新技术的保障下,三峡右岸大坝一共浇筑了400多万立方米混凝土,没有出现一条裂缝,创造了世界奇迹。

一提到三峡大坝,很多人脑海中都会浮现出宏伟壮观的三峡船闸。由于船闸上下游水位落差达113米,直立边坡最高达175米,如何控制高边坡岸体内容易发生的地质活动,避免船闸出现失衡滑坡,是水利施工中一道公认的世界难题。

梳理记载原武警水电部队施工过程的相关资料,其中有两个比喻让人印象深刻。一个是关于开挖边坡的:他们采用光面爆破和预裂爆破等控制爆破技术,“像刀切豆腐一般”从坚硬的花岗岩山体中开挖出直立高边坡。据测算,如果将船闸开挖完成的土石方垒成截面1平方米的石墙,可以绕赤道一周。另一个比喻是关于高边坡加固的:他们对高边坡实施锚固锁定方案,在岩体中“像纳鞋底一样”,打入10万根高强锚杆和数千根锚索,将直立墙和两侧的高边坡密密匝匝地“缝”成铜墙铁壁。

“质量就是三峡工程的生命”

三峡工程建设过程中,三峡公司制订、颁发的所有工程质量标准都高于国内行业规范,有的甚至超过国际标准。一家公司在永久船闸浇筑中“跑模”一两厘米,这在别的地方也许可以通过验收,但在这里会被判定为事故。

工程细节上1%的缺陷,可能带来100%的失败。水利工程的失败,意味着灾难与灾害。

三峡工程开工不久,奥地利焊接专家罗伯特被三峡公司聘为专业质量总监。他对工程的要求严格得近乎苛刻。有人一时适应不了:“我们的标准已经够高了,这不是小题大做、存心挑刺儿吗?”

一向温和的时任三峡公司总经理陆佑楣得知此事后,第一次在会上生气得摔了杯子:“质量就是三峡工程的生命,一旦出了问题,我们都将成为千古罪人!”

从此,在三峡工程建设工地,质量意识更加深入人心。每一位三峡工程建设者都深切地感受到自己对国家和人民负有责任。

“三峡工程的成败首先在设计,有一流的设计才有一流的工程。”郑守仁反复叮嘱设计人员:“工程设计一条线,工人干得满身汗,国家花钱成千上万。”

为节约国家投资,在确保质量的同时,郑守仁始终坚持优化设计。在他的主持下,仅主体工程混凝土工程量一项,经优化设计后就节省混凝土100多万立方米,节约投资3亿多元。

1996年春节前,三峡大坝左岸一处坝段进行基础验收。直到大年三十,该坝段都未能达到验收标准。

正月初一一大早,郑守仁就赶到施工仓面验收。施工单位以为快过年了,验收可能会放松一些,提前作好了开仓浇筑准备。郑守仁急了:“主体大坝基础万万不能马虎!否则后患无穷!”最后,施工方按他的要求,当天下午将地质缺陷处理妥当,郑守仁这才同意进行验收。

历经3000多个日日夜夜,由2700多万立方米混凝土浇筑而成的三峡工程,以气吞山河、横锁大江的雄姿,成为中国版图上的崭新地标,成为中华民族的不朽丰碑。

三峡工程的成功建设,推动了我国基建战线和重大机电装备科技水平的大幅提升,使我国由水电大国跃升为水电强国,“三峡品牌”已享誉世界。

长达17年的建设,三峡工程攻克了诸多世界级技术难题,创下了当今世界最大的水利枢纽工程等112项世界之最和934项发明专利。

三峡工程之前,我国还造不出32万千瓦以上的水轮发电机组,如今,具有自主知识产权的百万千瓦机组已在金沙江白鹤滩水电站成功投产。据统计,三峡工程建设形成的科技成果获国家科技进步奖20多项、省部级科技进步奖200多项。

通过三峡工程等一个又一个大国重器的成功建设,中国水电由“跟跑者”向“并行者”“领跑者”转变。混凝土温控、大江截流、百万机组设计和制造、世界最大地下厂房建设、智能大坝建造等始终占据世界大型水电施工技术制高点,无不展现出三峡工程对我国水电科技创新的重大贡献。

如今,三峡工程已与葛洲坝、向家坝、溪洛渡、白鹤滩、乌东德水电站等梯级水电站共同构建起世界最大的清洁能源走廊,形成了独特的清洁能源基地优势,在构建新发展格局中展现新作为、新担当。

(责编/李希萌 责校/张超、陈小婷 来源/《大国重器,造福人民——三峡工程这十年》,李洋、陶景良、王菡娟/文,《人民政协报》2022年11月3日;《大力弘扬三峡精神 齐心共圆中国梦》,雷鸣山/文,《学习时报》2021年6月25日;《民族复兴的精神标杆——献给伟大的三峡工程建设者》,顾兆农、朱隽、张志峰/文,《人民日报》2010年12月10日;《“国之重器”三峡工程如何造就世界奇迹?》,佚名/文,《建筑时报》2020年11月12日等)

——三峡工程