消费者偏好背景下转售价格维持的竞争效应分析

孟一鸣 李 凯

一 引 言

近年来,企业实施转售价格维持行为的相关反垄断案件频发,并且涉及到多个行业,如何有效规范市场秩序是亟待解决的问题。为了维护公平竞争市场环境,2016年3月,国务院反垄断委员会在网上公开征求社会对《关于汽车业的反垄断指南》的意见,其后于2020年9月正式发布这一指南,重点是汽车行业纵向价格垄断协议的反垄断监管。在此背景下,学者们逐渐意识到转售价格维持是我国反垄断问题研究中相对不足的领域,更是强化我国反垄断执法、推进公平竞争的关键所在。同时,已有研究对转售价格维持合法化的态度始终无法达成共识,实证检验转售价格维持的竞争效应具有重要意义。由于企业间纵向合约存在一定的隐蔽性,因此,转售价格维持行为的识别、作用机理及效应评估是实证研究的重点和难点。综上,本文以中国乘用车市场为研究对象,试图识别转售价格维持行为,分析其作用机理,并着力于为汽车行业转售价格维持行为的反垄断规制提供思路。

转售价格维持表现为上游企业通过直接限制下游企业产品价格获得更高水平利润,这种行为是否合法化一直是监管机构和政策制定者考量的重要问题。不同国家对转售价格维持的反垄断规制存在很大区别,尽管各国对转售价格维持的态度各不相同,但一致认为转售价格维持通常比非价格控制更加具有约束性。早期的欧美国家认为转售价格维持是本身违法的,在Leegin案之后,对转售价格维持的态度逐渐从本身违法过渡到合理推断原则。近年来,关于转售价格维持出现了一种更灵活的态度,认为在纵向控制不存在反竞争效应的情况下,允许制造商实施转售价格维持(Ingene et al.,2020)[1]。尽管转售价格维持的积极作用逐渐得到部分学者的认同,但反垄断执法过程中对转售价格维持的态度仍然摇摆不定,转售价格维持仍是学者们讨论的重点。

以往关于转售价格维持的研究主要分为效率促进理论和竞争损害理论两个逻辑:(1)效率促进理论围绕服务与价格展开讨论,在服务方面,转售价格维持可以消除服务“搭便车”的行为(Posner,1977)[2];就价格而言,Spengler(1950)[3]认为转售价格维持可以缓解双重加价问题,进而增加消费者剩余,提高市场效率。Chen(1999)[4]则认为转售价格维持是消费者异质性条件下的一种价格歧视工具,且有利于提高消费者福利。Heywood et al.(2018)[5]、Rochet和Thanassoulis(2019)[6]从空间价格歧视角度分析认为转售价格维持有利于提高社会福利。(2)竞争损害理论认为,转售价格维持会促进企业间合谋(Comanor 和Fench,1985[7];Rey 和 Vergé,2004[8]),通过限制产品价格保证上游企业卡特尔的稳定(Telser,1960)[9],此外,Bang 和Jin(2015)[10]从服务效应角度论证转售价格维持存在弱化竞争效应。目前,针对转售价格维持的讨论忽略了消费市场的特征——消费者偏好,事实上,消费者偏好在形成市场势力过程中发挥重要作用(Inderst和Shaffer,2007[11]; Ellison和Snyder,2010[12]),并对上下游企业间交易结果具有重要影响。例如,在我国汽车市场中,合资品牌汽车不仅价格高于本土品牌,销量也普遍高于同配置的自主品牌汽车,制造商与经销商交易过程中利用消费者偏好获得更大收益。因此,在消费者偏好背景下分析转售价格维持的竞争效应,对维护公平竞争的市场环境具有重要现实意义。

现有分析转售价格维持行为的实证研究(Lafontaine和Slade,2008)[13]多采用新实证产业组织方法。新实证产业组织方法不仅可以识别上下游企业之间的纵向合约,还可以描述行业不同竞争强度。尽管已有文献采用该方法解决了转售价格维持的识别问题(Bonnet和Dubois,2010[14];Bonnet et al.,2013[15]),但上述研究没有重点分析转售价格维持的作用机理。李凯和赵伟光(2018)[16]采用新实证产业组织方法进行实证分析,认为转售价格维持存在竞争损害效应,但该研究主要考虑转售价格维持对下游企业竞争效应的影响,没有考虑上游企业间的竞争效应。此外,上述研究没有考虑消费者偏好因素,本文试图利用新实证产业组织方法将消费者偏好引入转售价格维持的竞争效应分析中。

综上可知,转售价格维持的竞争效应研究结论并不一致,且多为理论分析,缺少相关实证证据,现有实证研究没有考虑到转售价格维持对上游企业竞争效应的影响。由于企业间纵向合约存在一定的隐蔽性,无法利用传统实证方法分析企业纵向控制。本文采用新实证产业组织方法,识别制造商与经销商之间的转售价格维持合约,分析消费者偏好背景下转售价格维持的竞争效应,进而分析转售价格维持削弱上游市场竞争的理论机制。本文的主要贡献如下:(1)考虑到消费者偏好是形成制造商市场势力的重要因素,从消费者偏好视角分析上游企业利用转售价格维持削弱市场竞争的机理;(2)与以往实证文献关注转售价格维持对下游企业竞争的影响不同,本文发现转售价格维持行为可以利用消费者偏好削弱上游市场竞争;(3)扩展了已有关于转售价格维持的实证方法,该方法可以在转售价格维持行为的反事实模拟中计算新的市场均衡。

后文内容结构如下:第二部分是理论基础和研究假设;第三部分是模型设计;第四部分是实证结果分析;第五部分是反事实模拟,计算和分析不同情境下的均衡结果;最后是结论与启示。

二 理论基础与研究假设

制造商与经销商之间通常存在着复杂的合约关系,这些合约不仅规定了一般的交易条件(非线性定价——两部收费制、数量折扣、特许经营费),还包括限制一方的决策(转售价格维持、固定数量、搭售)等。在汽车市场研究中,通常假设制造商与经销商之间存在转售价格维持合约和两部收费合约(李凯和赵伟光,2018)[16]。然而,企业间这类定价合约存在隐蔽性,需要通过一定的方法识别上下游之间的合约关系。为此,本文提出假设1。

假设1:在中国汽车行业中,制造商与经销商之间存在转售价格维持合约。

转售价格维持是指限制经销商灵活性定价的一种制造商策略,这种行为是否具有合法性取决于是否限制市场竞争(Ingene et al.,2020)[1]。实施转售价格维持策略可以通过企业间的协调行为,促进制造商相互激励,以维持较高的零售价格和利润(Rey和Vergé,2010)[17],因此,制造商有动机利用转售价格维持弱化市场竞争(Jullien和Rey,2007)[18]。而消费者偏好是影响企业决策的因素之一(金英和苏萌,2010)[19],可以为企业创造竞争优势(Carpenter和Nakamoto,1989)[20],对形成市场势力具有重要作用(Inderst和Shaffer,2007[11]; Ellison和Snyder,2010[12])。整车企业利用差异化产品塑造消费者品牌偏好(甄艺凯,2016)[21],由此使制造商提高市场势力。

转售价格维持对竞争效应的影响取决于实施的环境(Rey和Vergé,2008[22];Hunold和Muthers,2020[23]),市场势力是其中重要的一方面(Hunold和Muthers,2017[24];Dobson和Waterson,2007[25])。当制造商具有完全市场势力时,可以通过降低批发价格以及负的特许费用完成上游企业之间的合谋(Schinkel et al.,2008[26];Piccolo和Miklós-Thal,2012[27])。王皓和周黎安(2007)[28]在对中国汽车行业的研究中指出,汽车行业以外资为纽带的合谋特征更为鲜明。李世杰和蔡祖国(2016)[29]分析消费者偏好偏离与转售价格维持的关系,认为跨国企业会诱使消费者偏好偏离,抑制品牌间竞争,借助转售价格维持策略形成价格上涨效应,损害消费者福利。企业利用消费者偏好,可以减少消费者转移到其竞争对手企业,形成市场势力,并借助转售价格维持行为提高产品价格,维持存在价格协调效应的企业之间的稳定性。基于以上分析,本文提出假设2。

假设2:企业利用消费者偏好形成的市场势力,通过转售价格维持弱化上游市场竞争。

转售价格维持的核心讨论问题之一是转售价格维持是否会消除双重加价。早期文献认为转售价格维持可以消除双重加价(Spengler,1950)[3]。然而,当上游企业存在市场势力时,转售价格维持产生的弱化竞争效应可能会导致产品价格上涨。甄艺凯(2016)[21]基于中国汽车行业的反垄断案例,发现转售价格维持没有消除双重加价的效果,反而可能产生新的双重加价。因此,考虑到消费者偏好,转售价格维持可能会导致更高的产品价格,损害消费者福利(Gabrielsen et al.,2018)[30]。基于以上分析,本文提出假设3。

假设3: 当上游企业具有市场势力时, 转售价格维持不仅不会消除双重加价,反而会产生双重加价的效果,降低消费者福利。

三 模型设计

(一)数据来源

本文研究样本为2013—2016年期间中国汽车市场307个车型48个月的零售价格、产品特征和市场份额数据,选取这一时期数据作为样本的原因有两个:首先,该时期为中国汽车市场反垄断案件发生最为集中的时期;其次,我国于2016年公开征求汽车行业反垄断指导意见,选择2013—2016年的数据可以避免在此背景下对企业行为错误识别导致的实证结果误差。由于期间存在新产品进入市场以及旧产品退出市场,因此,样本量为10109。在实证分析中,本文使用了中国汽车工业协会(CAAM)的车型销售数据、广州威尔逊咨询有限公司汽车数据交易平台数据库的月度价格数据以及汽车之家网站的月度销量和产品特征数据。此外,消费者价格指数(CPI)数据和原油价格(WIT)数据分别从国家统计局网站和美国能源信息管理局(EIA)收集。在供给侧方面,本文从国家统计局网站获得玻璃制品价格指数和钢铁价格指数作为成本函数的变量对成本函数进行回归。产品特征包括长度(mm)、宽度(mm)、高度(mm)、最高速度(km/h)、质量(kg)、轴距(mm)、油耗(L/km)、油箱容积(L)、排量(ml)、最大马力(Ps)、最大功率(kW)、最大功率转速(rPM)和最大扭矩(Nm)等17个产品特征。产品特征的描述性统计如表1所示。

表1为总体样本和分样本产品特征的描述性统计。以月度数据作为观察单位,表1A为总体样本产品价格和17个产品特征的均值及标准差。表1B为分样本描述性统计,发现合资品牌平均价格远高于自主品牌汽车,约为1.9倍。比较合资品牌汽车与自主品牌汽车在产品特征方面的描述性统计,发现合资品牌汽车与自主品牌汽车在最高时速、综合油耗、最大马力、最大功率和最大功率转速等特征存在较明显的差异,其余12个产品特征具有类似的参数值。

表1 描述性统计:产品价格、销量及特征

(二)变量选择

本文选取月度销量、产品价格、消费者价格指数(CPI)、原油价格(WIT)和产品特征进行需求估计。根据随机系数Logit模型,用消费者购买某车型月度销量所占市场份额作为被解释变量,核心解释变量包括产品月度销售价格和产品特征变量。其中,考虑到产品特征之间可能会存在共线性,本文对17个产品特征进行主成分分析,结果表明,选取前7个主成分作为产品特征数据时,其累计贡献率可以达到85.43%。由于随机系数Logit模型存在内生性问题,运用GMM作为估计方法,并选择消费者价格指数和原油价格作为工具变量进行GMM估计。此外,假定人口特征服从正态分布。根据需求估计结果,本文采用非嵌套检验识别成本函数,进而推测最优的定价模型。最后,选择玻璃制品价格指数和钢铁价格指数作为解释变量对成本函数进行回归。

(三)消费者需求函数

本文构建随机系数Logit模型估计消费者需求函数(Berry et al.,1995)[31],该模型被广泛应用于产业组织领域的实证研究。假设在时间T内消费者i选择购买产品j或购买外部产品或不购买产品(j=0),消费者i在时间t购买产品j的条件间接效用为:

Uijt=βixjt-αipjt+λil(JV)+ξjt+εijt

(1)

其中xjt为时间t产品j的1×k阶可观察产品特征的主成分向量。pjt为时间t产品j的价格,ξjt表示时间t产品j可以影响到消费者效用的不可观测的产品特征,但该特征可以被企业及消费者观测到。l(JV)为指示变量,当产品j为合资企业产品时,l(JV)=1,否则l(JV)=0,βi是由随机系数组成的k×1阶参数向量,用于获取个体对产品特征特定的偏好。随机系数αi=α+σvi,其中vi表示消费者特征,是服从标准正态分布的随机变量,α代表消费者对产品价格的平均偏好,因此,可以包含在消费者的平均效用中,σ为消费者的个体偏好。εijt是服从于I型极值分布的i.i.d随机变量。消费者同时还可能选择购买外部产品或不购买产品(j=0),对此,将其效用标准化为Ui0=εi0。

在估计中,可以将消费者i的间接效用分解为:

Uijt=δjt(xj,pjt,l(JV)jt,ξjt;α,β,λ)+uijt(pjt;σvi)+εijt

(2)

δjt(xj,pjt,l(JV)it,ξjt;α,β,λ)=xjβ+αpjt+λl(JV)+ξjt

uijt(pjt;σ)=pjt×σvi

其中,δjt(xj,pjt,l(JV),ξjt;α,β,λ)是消费者在时间t对产品j的平均效用,消费者特定的效用包含在uijt(xj,pjt,l(JV);σ)+εijt中。在时间t每个消费者i可以选择替代性产品j=0, …,J最大化其效用,因此,消费者i在时间t选择产品j的概率hijt为:

(3)

时间t产品j预测的市场份额sjt可以表示为选择产品j的消费者概率hijt的积分。令参数向量θD=(α,β,λ,σ),通过对消费者个体选择概率进行积分可以得到预测的市场份额:

(4)

(四)制造商和经销商之间的纵向合约

接下来,本文估计差异化产品的价格竞争模型,并考察供给侧的线性定价合约与非线性定价合约。本文遵循Bonnet et al.(2013)[15]的供给侧模型构建方法,考虑到转售价格维持可能会弱化竞争,选择4种不同情境下的定价合约,建立线性定价模型以及允许转售价格维持和不存在转售价格维持的非线性定价模型等3种纵向定价模型。

1.线性定价模型

在线性定价模型中,首先,制造商设定产品批发价格;随后,经销商根据批发价格制定产品零售价格。在横向结构中,假设制造商之间、经销商之间均存在纳什—伯川德竞争。因此,经销商r的利润为:

其中,M是市场规模,Br是经销商销售产品的集合,sj(p)是产品j的市场份额,p是所有产品的零售价格向量,pj是经销商r设定产品j的零售价格,wj是经销商r支付产品j的批发价格,cj是经销商销售产品j的边际成本。因此,经销商r销售产品j的零售价格满足一阶条件:

γr=p-w-c=-[IrSpIr]-1Irs(p)

(5)

制造商m会选择将产品j的批发价格设定为wj以最大化其自身利润:

Γm=w-μ=-[ImPwSpIm]-1Ims(p)

(6)

在线性定价模型下,对于给定的需求参数θD,可以分别计算出所有产品在零售层面与制造层面的价格—成本边际γ(θD)和Γ(θD)。

2.非线性定价模型

其次,考虑制造商与经销商之间采取两部收费的非线性定价合约,包括允许转售价格维持和不存在转售价维持两种类型的合约形式。假设制造商向经销商提供两部收费合约:如果经销商r销售品牌b产品需要向制造商支付批发价格wb和特许经营费Fbr,当制造商实施转售价格维持时,可以通过转售价格维持设定零售价格pbr。同时经销商会选择接受或者拒绝该合约。如果合约被接受,经销商会设定满足需求和合约的零售价格。

假设制造商和经销商之间为两部收费合约,经销商r的利润函数为:

制造商m的利润函数为:

制造商的最大化目标为:

(1)当允许实施转售价格维持时,制造商选择零售价格,而批发价格对利润没有直接影响。因此,制造商m利润最大化的一阶条件是:

其矩阵表示形式为:

ImSpImuΓmu+Ims(p)+(ImSp)γ=0

其中,Imu是制造商的所有权矩阵,如果品牌b和产品j由制造商m生产,Imu(b,j)为1,否则为0。由于批发边际和零售边际未知,并且对于任意的批发价格向量均存在一个均衡结果。因此,假设零售利润为0。

制造商m的批发价格边际为:

Γmu=-(ImSpImu)-1Ims(p)

(7)

(2)当不存在转售价格维持时,制造商m关于批发价格的利润最大化一阶条件为:

其矩阵表示形式为:

ImuPwuSpImuΓmu+ImuPwus(p)+ImuPwuSpγ=0

其中,Pwu是零售价格关于批发价格的一阶导数组成的矩阵。

因此,当不存在转售价格维持时,批发边际是零售边际和需求参数的函数:

Γmu=-(ImuPwuSpImu)-1[ImuPwus(p)+IfuPwuSpγ]

(8)

四 实证结果分析

由于在需求估计过程中产品价格具有内生性问题,本文选择消费者价格指数(CPI)和原油价格(WIT)作为工具变量。事实上,本文选择的工具变量与消费者需求波动是不相关的,接下来利用GMM方法估计需求参数。

(一)需求估计结果

表2为需求模型的估计结果。列(1)为通过GMM方法估计随机系数Logit模型需求参数的基础结果。为保证估计结果的稳健性,本文还选择Dubé et al.(2012)[32]提出的最优工具变量估计需求模型,结果如列(2)所示。比较两组估计结果,发现列(2)的R2值为0.5126,具有更高的拟合效果。

表2 需求估计结果

表2结果表明,列(1)和列(2)中价格的平均系数分别为-0.2657和-0.3148,价格的随机系数分别为-0.0995和-0.1386,均为负值,符合直觉上的价格系数符号。产品品牌的指示变量系数为正,表明合资品牌对产品销量具有正向影响,相比本土品牌汽车,消费者更偏爱购买合资品牌汽车。由于乘用车车型特征较多,本文对17个产品特征进行主成分分析,选取前7个主成分进行需求估计。列(1)和列(2)结果基本一致,表明回归结果具有稳健性。二者均通过了Hansen检验,表明实证估计方法不存在过度识别问题,选取的工具变量具有一定有效性。接下来,将表2列(2)的估计结果代入供给侧模型进行分析。

(二)非嵌套检验结果

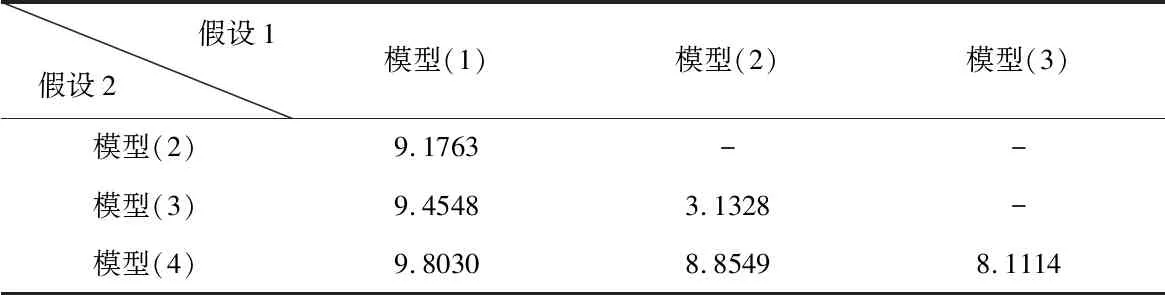

根据表2的需求估计结果,将参数代入式(5)—式(8),分别计算不同纵向定价模型下制造商和经销商的价格—成本边际,进而计算不同纵向定价合约下的边际成本。接下来,分别比较不同情境下的边际成本,利用非嵌套检验识别成本函数:

pjt-Γjt-γjt=ρωjt+ejt

(9)

其中,ωjt表示影响时间t产品j的投入品价格指数向量,ρ为投入品价格指数的系数,这里选择钢铁价格指数和玻璃价格指数作为投入品变量,ejt表示均值为0的i.i.d.成本冲击。根据式(9),本文采取Rivers和Vuong(2002)[33]的非嵌套检验方法,考虑到需要对转售价维持是否存在弱化竞争效应的假设进行检验,设定4种情境下的纵向定价模型。其中,模型(1)表示制造商与经销商之间存在转售价格维持合约,并且合资制造商之间存在竞争弱化效应,当两个制造商存在协调效应时,则式(7)中所有权矩阵对应元素为1,否则为0;模型(2)表示制造商与经销商之间存在转售价格维持合约,但制造商之间不存在竞争弱化效应;模型(3)表示制造商与经销商之间采用不存在转售价格维持的非线性定价合约;模型(4)表示制造商与经销商之间存在线性定价合约。非嵌套检验的方法如下:对上述4种不同情境的模型进行假设检验,分别选择两种模型进行比较,共进行6组检验。表3为非嵌套检验的结果,其中,行表示假设1,列表示假设2。将非嵌套检验中原假设(H0)设定为假设1与假设2等价;备择假设H1和H2分别为假设1渐进优于假设2、假设2渐进优于假设1。其中,a表示显著性水平,当Tn>za/2(1.64),拒绝原假设,接受H1;当Tn<-za/2(-1.64)时,拒绝原假设,接受H2;否则,接受原假设H0。

表3 企业定价模型的非嵌套检验

由表3结果可知,模型(1)>模型(2)>模型(3)>模型(4),分别比较模型(1)—模型(3)与模型(4)的结果,如表3最后一行所示,检验结果均大于1.64,根据非嵌套检验结果,均接受H1,因此,模型(1)—模型(3)均优于模型(4),拒绝了线性定价的假设;同时,通过比较模型(1)、模型(2)与模型(3)的结果,拒绝了不存在转售价格维持的情形;通过比较模型(1)与模型(2)的结果,模型(1)的拟合结果最优,得到制造商的定价策略为具有转售价格维持行为的非线性定价合约,并且合资制造商之间存在价格协调的结论。因此,非嵌套检验结果表明在汽车市场中,制造商与经销商存在转售价格维持合约,并且合资制造商间存在竞争弱化效应。为进一步讨论转售价格维持如何弱化市场竞争,本文对不同情境进行反事实模拟,计算相应的市场均衡结果,并讨论制造商的定价合约和利润变化。

五 反事实模拟

反事实模拟中,本文讨论了不考虑消费者偏好时制造商的均衡结果。假设不考虑消费者品牌偏好时的指示变量为0,重新计算l(JV)=0时的均衡价格。具体步骤如下:根据前面的估计结果和非嵌套检验,可以得到最优定价模型(1),在此基础上计算制造商的边际成本,利用边际成本不变的条件,令新的产品价格等于产品加价与边际成本之和,根据欧式距离,本文重新计算新的均衡结果。

当制造商采用非线性定价且不存在转售价格维持时,可以通过最小化价格与产品加价之间的距离,求解新的产品价格:

(10)

当制造商采用转售价格维持合约时,新的均衡价格为:

(11)

表4 反事实模拟不同情境下的利润及PCM

利用式(10)和式(11)计算两种定价合约下新的均衡价格,进而计算企业利润和PCM(价格—成本利润率),结果如表4所示。首先,相比不存在消费者偏好的情境,当制造商和经销商之间的合约为转售价格维持时,产品的利润率约高21.53%,表明消费者偏好可以提高制造商的市场势力。对比不存在消费者偏好时的定价合约,转售价格维持与非转售价格维持合约下的产品利润率相近,说明尽管转售价格维持可以削弱双重加价问题,但具有市场势力的转售价格维持会使价格产生双重加价的效果。因此,当上游企业相比下游企业具有绝对的市场势力时,转售价格维持会弱化上游竞争。

接下来,根据前面计算的均衡结果,进一步计算消费者福利。本文参考Williams(1977)[34]、Small和Rosen(1981)[35]的研究,消费者剩余及变化的对数表达式为:

(12)

ΔCS=CS(θD)-CS(θ*)

(13)

CS(θD)和CS(θ*)分别表示考虑消费者偏好和不考虑消费者偏好时的消费者剩余。

表4最后一行为反事实模拟的估计结果,当存在转售价格维持时,制造商考虑消费者偏好的决策会导致消费者福利降低12.7810。制造商会利用消费者偏好提高市场势力,并通过转售价格维持弱化市场竞争,提高产品价格,降低消费者福利。假设3得到验证。

为了证明结果的稳健性,本文将样本划分为合资企业与本土企业,合资汽车企业分样本估计结果如表4所示,结论与整体样本一致。相比整体样本,合资企业表现出更强的加价能力,获取更高的利润,并且更大程度地降低消费者剩余。这一结果说明,考虑消费者偏好时,合资企业转售价格维持产生的弱化竞争效应更加突出,具有更加显著的影响。本文研究结果一定程度上可以解释市场监管部门对汽车市场纵向价格控制案件的处罚。

六 结论与启示

尽管现有文献已对制造商转售价格维持行为进行了丰富的研究,但大多数为理论研究,较少涉及实证分析。本文运用新实证产业组织方法,构建需求和供给模型,在消费者偏好背景下分析制造商转售价格维持行为;利用纵向定价模型和非嵌套检验,识别汽车市场的纵向定价合约,比较不同纵向合约下制造商的最优决策,并考虑不同情境重新计算市场均衡结果,进一步分析消费者偏好背景下转售价格维持的竞争效应。得到的主要结论为:首先,制造商利用消费者偏好形成市场势力,通过实施转售价格维持弱化上游市场竞争,该结果与李世杰和蔡祖国(2016)[29]的理论研究结果类似。其次,转售价格维持可以削弱双重加价问题,但当上游企业相比下游企业具有绝对市场势力时,转售价格维持会产生双重加价的效果,从而提高制造商利润。最后,尽管考虑到存在消费者偏好,但具有市场势力的企业实施转售价格维持仍会降低消费者福利。

根据结论可以得到如下启示:(1)中国规制当局应当重点分析纵向市场结构对横向市场竞争的作用。当前,中国汽车行业横向市场往往看似处于良好的竞争状态,但纵向市场结构可能会对横向竞争产生影响。本文重点分析纵向合约对横向竞争的影响,发现企业可以利用纵向合约削弱横向市场竞争,从中获取高额利润,损害消费者福利。(2)在反垄断审查中需要考虑消费者偏好,以判断制造商是否存在利用消费者偏好提高自身利润的动机。本文结果表明,合资制造商会利用消费者偏好提高自身市场势力。企业利用消费者偏好影响产品价格的现象不仅针对汽车市场,其他行业中的国外品牌也存在国内外价格不一现象,形成歧视性价格。(3)中国规制当局在进行转售价格维持的反垄断调查时,需要将上下游企业的纵向关系纳入分析框架。本文研究表明,转售价格维持对竞争效应的影响更重要的取决于上下游相对市场势力,尽管转售价格维持可能会消除双重加价问题,但当上游企业相比下游企业拥有绝对市场势力时,转售价格维持会弱化市场竞争,从而导致产品价格达到双重加价水平。反之,当下游企业具有较高的买方势力时,转售价格维持可能会消除双重加价问题。因此,相关部门评估转售价格维持合约时,需要采取合理推断原则,而不是认定其本身违法。

本文从一个新的视角讨论转售价格维持及其竞争效应,通过新实证产业组织方法分析转售价格维持对上游企业横向竞争效应的影响,揭示了消费者偏好背景下制造商实施转售价格维持的机理。并扩展了已有关于转售价格维持的实证方法,该方法可以在反事实模拟中重新计算市场均衡结果。当然,本文研究存在一定的局限性,受数据可获取性的影响,没有考虑到经销商之间的竞争,接下来将收集经销商的相关数据进一步完善实证研究。