外资管制放松是否有利于缓解资源错配

——基于所有制视角的准自然实验

刘会政 李 雪 张洋洋

一 引 言

供给侧结构性改革的关键是生产要素的优化配置。改革开放以来,我国凭借粗放型经济发展模式实现了经济的高速增长,到2010年,我国经济总量已经稳居世界第二。然而,这种过度消耗资源、以高额的生产成本换取经济增长的方式,不符合可持续发展和绿色发展理念。粗放型增长模式导致环境污染问题日益严峻,资源破坏和浪费问题严重,特别是地区间、行业间发展不均衡进而导致的资源错配问题也在不断加剧。2016年以来,我国经济增速明显放缓,一方面是由于人口结构变化和劳动力成本的上升,传统竞争优势被削弱;另一方面是高投入、高能耗、高污染的发展模式,使得资源、环境、生态约束日趋增强。面对经济增长下行的压力,转变经济增长方式、调整经济结构被摆到越来越重要的位置。党的十九大报告明确指出“以供给侧结构性改革为主线,推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革,优化资源配置,提高全要素生产率”。我国经济发展的重点已从增长数量转向增长质量层面。Hsieh和Klenow(2009)[1]研究认为,中国制造业存在较为严重的资源错配现象,如果企业间能够实现资源的有效配置,中国整体生产效率将会提高30%~50%。因此,深化供给侧结构性改革,从缓解资源错配、优化资源配置入手,调整我国经济结构,从而提高全要素生产率是当前的重要议题。

外资一直是我国经济增长的重要推动力。外资通过学习示范效应、竞争效应和技术溢出效应等,不仅提高了东道国企业的生产水平和出口能力,还促使其提升技术水平和创新能力,深度参与全球价值链。2020年《政府工作报告》明确提出,推进更高水平对外开放,稳住外贸外资基本盘。具体上,进一步放宽市场准入,缩减外资准入负面清单,允许更多领域实行外资独资经营。但是随着外资的增多和日益集中化,越来越多学者开始关注外资对东道国经济结构和经济发展的负面影响。罗伟和葛顺奇(2015)[2]、王若兰和刘灿雷(2019)[3]、吕越等(2018)[4]研究发现,外商直接投资抑制中国制造业企业的研发倾向和强度、扩大企业间工资不平等、引致中国制造的“低端锁定”。Gopinath et al.(2017)[5]对南欧国家的研究表明,外资进入加剧了南欧国家的资源错配程度,导致生产效率损失。大规模外资进入在促进中国产业发展的同时,也会带来市场资源的重新配置,进而影响企业间资源错配程度。尤其是在当前非对称竞争市场环境下,国有企业拥有大量的生产要素和较强的市场垄断势力,外资对我国企业资源配置有何影响?这种影响在不同性质企业间是否存在差异?对这些问题的探究有助于明晰外资对我国资源配置效率的作用,对提高我国全要素生产率具有重要意义。

二 文献综述

与本文紧密相关的研究主要有资源错配的影响因素和外资进入的影响两类。

(一)资源错配的影响因素

当前关于资源错配的研究大多从以下几个视角展开。一是产品异质性视角。孙浦阳等(2013)[6]发现产品替代性会影响行业生产率分布与水平,具体表现为产品替代性越低,行业内竞争程度就越弱,市场竞争机制无法在行业内有效配置资源,从而导致行业内均衡效率的损失和整体生产率水平的下降。二是税收政策视角。税收政策又可以分为贸易税收政策和国内税收政策。钱学锋等(2015)[7]从税收政策出发,发现出口退税会加剧和促进竞争,使一国市场上的平均生产率和产品种类增加,降低出口企业的成本加成,从而加剧资源在出口部门和非出口部门之间的错配程度。钱学锋等(2019)[8]认为我国实行的“交互补贴”政策与我国特殊的“垂直市场结构”相矛盾,非但不能缓解资源错配,还导致资源配置效率的进一步恶化和社会总福利的下降。李旭超等(2018)[9]从企业税负扭曲的角度分析僵尸企业的负外部性,指出僵尸企业不仅极少贡献所得税,而且其生存往往需要依赖财政补贴或外部融资支持,耗费大量财政资源,增加正常企业的税收负担,“鞭打快牛”的现状造成了行业内和行业间的资源错配。三是政治视角。陈小亮和陈伟泽(2017)[10]发现国有企业凭借政府补贴、自然垄断定价权、行政进入壁垒等优势,在市场中居于垄断地位,与非国有企业存在非对称市场竞争,引发资源错配。近年来,也有学者将城市行政级别与资源配置联系起来,江艇等(2018)[11]强调企业政治经济环境,发现行政级别越高的城市,国有企业和外资及港澳台企业的生产率越高,而民营企业的生产率越低,制造业企业的资源错配程度越严重。四是投资视角。白俊红和刘宇英(2018)[12]认为,对外直接投资通过加剧本土企业的竞争程度,可以有效改善整体资本和劳动力的资源错配,提高资源配置效率,但这一影响存在地区差异,具体表现为对外直接投资显著促进东部地区资源错配的改善,但对中西部地区的影响并不明显。才国伟和杨豪(2019)[13]率先研究了外商直接投资对要素市场的异质性影响和作用机制,从资本和劳动力两个角度出发,发现外商直接投资通过缓解融资约束,矫正资本市场扭曲。

(二)外资对不同性质企业的异质性影响

一是外资对不同性质企业融资约束的影响。大多数研究发现仅有民营企业面临融资约束。何光辉和杨咸月(2012)[14]发现国有企业一直受益于财政和信贷的支持,存在“软预算约束”,易于从正规渠道获得外源资金。陈勇兵和蒋灵多(2012)[15]认为外资企业对融资约束不敏感的原因则是外资企业即使在国内市场出现较大经济波动时,依然可以从母公司获得资金支持。对于民营企业,罗长远和陈琳(2011)[16]认为外资主要通过“信号显示”功能缓解民营企业融资约束,即外资占有相当比重或与外资有较强垂直联系的私人企业可以向金融机构传递“资质”较好的信息,易于获得融资。刘会政等(2021)[17]实证分析得出外资放松管制可以明显缓解民营企业融资约束的结论。也有学者发现,外商虽然向当地企业提供了资金,但也仅限于自己的合资方或者上下游伙伴。而且Guiso et al.(2004)[18]、Berger et al.(2005)[19]发现,由于跨国公司在获取标的企业信息上存在劣势,在进入发展中国家时主要采取与大型企业合作的方式,反而加重了受融资约束的小规模企业的融资困难。

二是外资对不同性质企业生产率的影响。路江涌(2008)[20]分析外资对不同类型内资企业效率的影响和作用渠道,发现内资企业中的私有股权有助于企业生产率的提高和获得来自外商直接投资的溢出效应。国有企业在需要投资或进行技术创新时,其资金需求容易得到满足,因而生产率与现金流之间没有联系,不仅如此,外资引致的竞争效应还会使企业在与外资企业竞争中受损的可能性提高。随着国内市场化进程的加快,不同所有制企业的市场竞争日趋激烈,包群等(2015)[21]发现中国作为一个经济转型中的发展中国家,企业所有制对存活能力具有重要影响。一方面表现为政府对国有企业的政策扶持、银行对国有企业提供的信贷支持,另一方面表现为税收、信贷上对私人企业的压榨,以及国有企业本身存在的由于体制因素导致的经营困境与竞争能力不足等问题。民营企业既面临生产技术、融资渠道等方面的竞争弱势,同时又难以从政府、银行体系得到优惠待遇,因而受到更为严重的外资冲击。伦晓波等(2018)[22]从金融资源错配的视角研究企业所有制与融资约束之间的关系,发现金融机构在放贷时不仅仅考虑企业的生产率,还会受到企业性质的影响,从而导致民营企业面临的融资约束更高。康茂楠等(2020)[23]研究外资进入对企业资源配置效率的影响,发现外资进入引发的市场竞争对企业资源配置效率存在显著的负向影响,即外资进入进一步拉大了企业的生产率差异,而产生这一差异的部分原因是国有企业和非国有企业之间的非对称竞争抑制了资源配置效率的提高。毛其淋和方森辉(2020)[24]考察外资进入自由化对中国制造业企业生产率的影响,认为良好的地区制度环境会强化外资进入对企业生产率的正向溢出作用。李平和卢霄(2020)[25]考察得出外资自由化可以显著提高中国制造业企业生产率的结论。Ha et al.(2021)[26]通过构造越南企业的面板数据同样发现外资可以通过激发行业竞争效应而对企业生产率产生积极影响。

综上,学者们从不同角度考察了资源错配的影响因素。才国伟和杨豪(2019)[13]虽然研究了外商直接投资对要素市场的异质性影响和作用机制,但仅从地区行业层面考察外资对总体资源错配的影响,并没有考虑异质性企业形成的非对称市场竞争结构所产生的影响。毛其淋和方森辉(2020)[24]、李平和卢霄(2020)[25]虽然从外资管制放松的视角出发,但没有全面考虑不同所有制带来的异质性影响及其对资源配置效率产生的影响,而这一影响又对处于经济转型中的中国至关重要。因此,有必要区分企业的所有制类型,探究外资对资源配置发挥的异质性作用。

本文在测算企业资源错配的基础上,从不同所有制视角探讨外资管制放松对资源错配的影响和作用机制。目前识别企业间资源错配的方法主要有简单比例法和变量替代法两种。简单比例法的基本原理是:如果资源能够自由流动,资源最终会自发地从低生产率企业流向高生产率企业,那么市场上所有企业的生产率水平都应该相等。这一方法简洁明了,能够直接刻画企业的生产率离散程度,进而反映资源错配程度。因此,本文采用简单比例法识别资源错配。为了保证结果的稳定性,采用企业全要素生产率(TFP)的95%-5%分位差、90%-10%分位差、75%-25%分位差以及标准差来度量资源错配程度。本文可能在以下几个方面有所贡献:第一,研究视角上,丰富了外商直接投资与东道国经济社会发展关系的研究,考察外资管制放松对东道国资源错配的影响;第二,研究内容上,考察外资管制放松对不同所有制企业的异质性影响,并挖掘融资约束在外资影响资源错配差异性中扮演的重要角色;第三,研究方法上,选用外资所占份额来衡量外资进入存在的内生性问题。一方面是由于只能考察到该行业实施外资鼓励政策对资源错配的影响,却无法辨识未实施鼓励政策时该行业的资源错配状况,从而造成选择性偏误问题。另一方面,外资管制放松和资源错配之间存在反向因果关系,资源配置也是影响外资流向的重要因素。因此,本文以2002年《外商投资产业指导目录》的大幅修改为政策冲击设计“准自然实验”。

后续内容安排如下:第三部分为指标测度与机理分析;第四部分为模型设定与计量分析;第五部分进一步分析了企业间资源错配的异质性;第六部分从融资约束角度探讨外资管制放松对资源错配的作用机制;最后是结论与政策启示。

三 指标测度与机理分析

(一)资源错配测算与典型事实分析

本文测量资源错配的方法主要参考孙浦阳等(2013)[6]的简单比例法,分别以行业内企业生产率(TFP)的95%-5%分位差、90%-10%分位差、75%-25%分位差、标准差度量资源错配程度,并以行业生产率的均值进行标准化处理。选用这种方法主要是考虑到本文考察的是不同所有制企业资源错配的现状和差异性,并没有分析生产要素的错配,因此采用生产率离差来衡量资源错配简单明了且可信度高。OP法引入了企业进出的动态模型,并通过使用投资决策代替不可观测的生产率冲击来解决异质性问题。LP方法则使用中间投入代替投资,可以解决数据缺失问题。考虑到企业进出问题对企业间的资源配置状况会产生较大影响,本文用OP方法测算企业生产率水平,用LP方法测算的生产率水平作为辅助性指标。

1.我国总体资源错配情况

图1描述了我国整体资源错配状况。可以看出,无论用何种离差度量资源错配,1998—2007年,我国资源错配情况总体得到改善,这与龚关和胡关亮(2013)[27]度量的结果相一致。以90%-10%分位差为例:我国资源错配程度从1998年的0.360下降为2007年的0.306,降幅为15%。

图1 1998—2007年总体资源错配状况

2.不同所有制企业内部的资源错配情况

图2刻画了不同性质企业之间的资源错配情况(90%-10%分位差)。具体来看,国有企业的资源错配程度大幅下降,从1998年的0.337下降到2007年的0.131,降幅高达61.13%。这可能是由于样本期间内推行了国有企业改革,对僵尸企业进行内部结构重组,增强国有企业活力,从而提高国有企业整体的资源配置效率;外资企业的资源错配程度有所上升,从1998年的0.185上升到2007年的0.224,升幅为21.08%;民营企业的资源错配程度也进一步加剧,从1998年的0.230上升到2007年的0.282,升幅为22.61%。总的来看,我国资源错配状况不断改善,但这种改善对不同性质企业而言有所差异:只有国有企业的资源错配程度在下降,外资企业和民营企业的资源错配程度在样本期间都显著上升。因此,接下来,要解决以下几个问题:外资管制放松是否推动了资源配置效率的提高?外资对不同所有制企业资源错配的影响是否存在差异性?这种异质性影响的原因又是什么?

图2 1998—2007年不同性质企业内部的资源错配状况

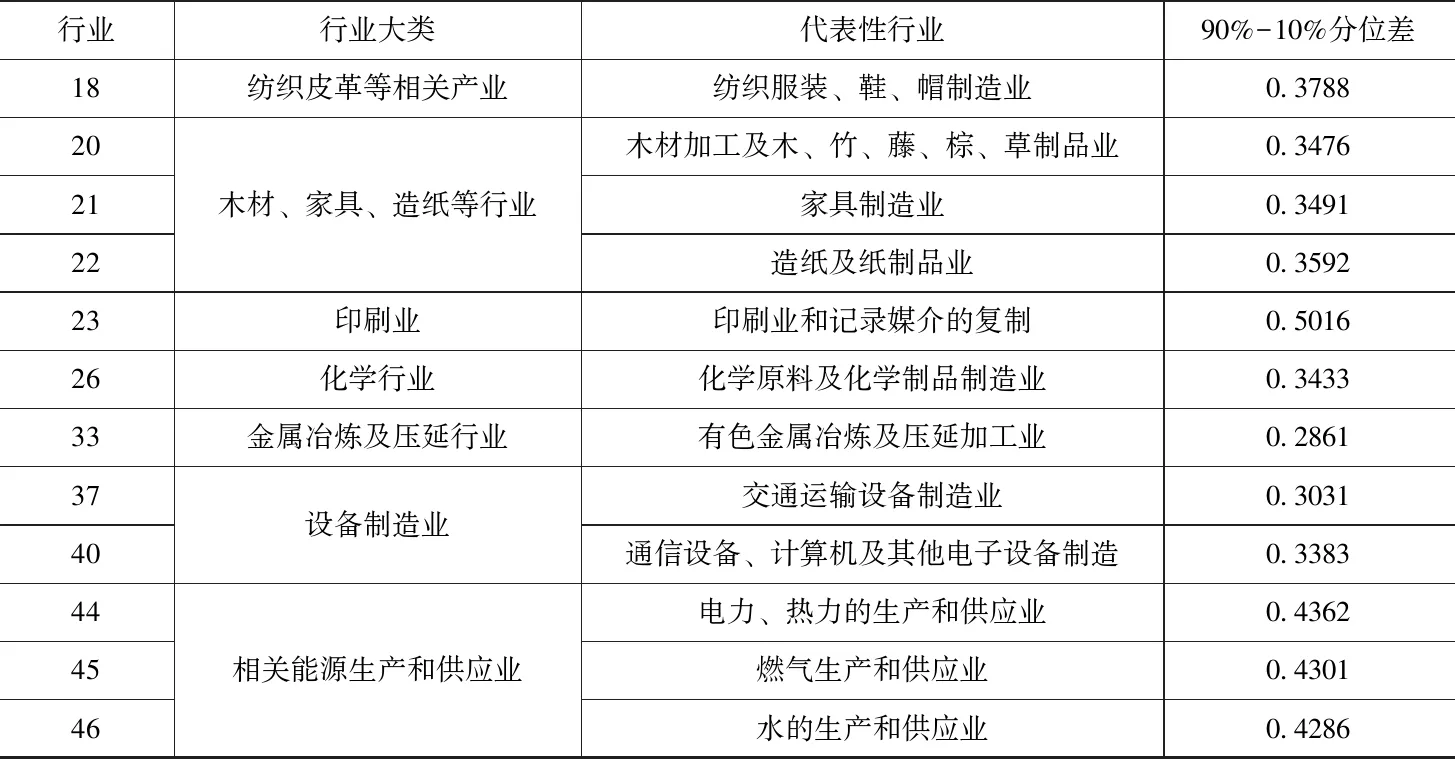

从表1可以看出,民营企业较多的行业,如纺织业、食品饮料加工业、木材家具造纸业、印刷行业等资源错配程度都比较高;相比而言,一些由国有企业垄断的行业,如采矿业、烟草制品业、金属冶炼及压延行业的资源错配程度比较低。因此,资源配置效率可能与不同行业中企业的所有制性质有关,在分析外资管制放松对资源错配的影响时,有必要对企业所有制性质进行区分。

表1 典型行业的资源错配状况

(续上表)

(二)外资对资源错配的影响机理

资源具有稀缺性,如何利用有限的资源实现社会福利最大化一直是经济学家们探讨的热点。研究资源配置问题是探寻经济增长动力的必然要求。Syrquin(1988)[28]研究发现,通过改善要素在行业间的配置,能够提升整个经济体的生产效率,进而实现经济增长。因此,在经济转型过程中,有必要探究影响资源配置的因素。特别是在当今开放经济体制下,外资成为经济增长和发展的引擎,而外资会如何影响资源配置更加值得深入研究。在理论上,如果资源能够自由流动,那么市场上所有企业的生产率都应该相等。生产率差异可以很好地刻画资源错配程度,即生产率差异越大,资源错配程度越严重。因此,在探究外资如何影响资源配置时,可以落脚于外资如何影响企业的生产率水平。

外资对企业生产率的影响存在异质性,这种异质性主要体现在两方面:一是不同性质企业之间,二是同一性质企业内部。一方面,跨国公司进入东道国市场,在加剧市场竞争的同时,还会产生学习示范效应、培训效应、技术溢出效应等,具体表现为:跨国公司拥有更高超的技术水平和更先进的管理经验,不仅将新设备、新产品和新加工方法引入东道国市场,还带来了新的产品技术、销售策略和管理理念。东道国内资企业为了提高自身的竞争力,会纷纷模仿跨国公司,并在此基础上进行创新。但是这种溢出效应更多的存在于与外资企业处于同一产业链条的上下游民营企业当中。另一方面,外资进入与一国资本要素的跨企业、跨区域配置直接相关,对一国资本市场影响重大。特别是对于民营企业,外资进入能够大大改善其融资环境。Allen et al.(2005)[29]认为,由于行政性进入壁垒的存在,国有企业能够获得政府政策支持和银行信贷支持,形成“预算软约束”,因此,国有企业发展不受融资约束的束缚。任曙明和吕镯(2014)[30]研究认为民营企业在外部市场融资方面一直受到歧视,其生产率增长显著受制于融资约束。因此,外资对不同性质企业生产率的影响存在差异性。然而,中国中小民营企业众多,企业间生产率水平参差不齐,而且由于资本市场上的信息不对称,跨国公司在获取标的企业信息上存在劣势,在进入发展中国家时主要采取与大型民营企业合作的方式,即外资在选择合作伙伴时,也存在筛选效应,更倾向于规模比较大、生产率水平高的民营企业,这就会加重受融资约束的小规模民营企业的融资困难。因此,外资对民营企业生产率的影响也并非是同质的,只有规模大、生产率高的民营企业才有机会被纳入到跨国公司主导的生产链条,为其提供技术支持和资金支持,使得民营企业间生产率呈现“强者愈强,弱者愈弱”的两极化趋势。

总的来看,外资进入会对东道国企业产生学习、示范、技术溢出等效应,同时也可以缓解企业的融资难题,为企业营造良好的融资环境,从而提升企业生产率水平。但该影响也只限于民营企业,特别是那些本身规模比较大、生产率比较高的民营企业,对低生产率的民营企业甚至会产生负向影响,使民营企业间生产率呈现“强者愈强,弱者愈弱”的两极化趋势。这种由于信息不对称所导致的资本市场非对称竞争现象,非但没有优化资源配置,还进一步加剧了资源错配。

四 模型设定与计量分析

(一)外资自由化指数的构建

1.政策背景

改革开放以来,我国不断提升对外开放水平,鼓励吸引外商投资,目前已经成为全球第二大外资流入国。然而外资结构不合理成为制约经济发展质量的重要问题,为规范引导外资流入,我国于1995年颁布了第一个《外商投资产业指导目录》(以下简称《目录》)。《目录》根据《指导外商投资方向规定》,指导核准外商投资项目和外商投资企业的经营范围,是我国引导外商直接投资的重要产业政策。《目录》将外资介入的行业领域划分为鼓励类、限制类和禁止类,不属于这三类的归为不变类,不列入《目录》。具体来看,鼓励类是鼓励外商投资,采取税收、土地等政策优惠,充分利用外资引入资金、技术、人才等资源;限制类是指合资合作或中方控股;禁止类是指禁止外商投资,意在保护民族企业、本国经济或关系国计民生、国家经济命脉、敏感领域等。《目录》自提出以来,历经1997年、2002年、2004年、2007年、2011年、2014年、2017年等多次修改,鼓励外资进入的行业越来越多,我国对外开放的程度也越来越大。

2.外资管制放松

鉴于本文研究样本区间是1998—2007年,涉及到《目录》的修改共有三次,而受到2001年中国加入WTO的影响,2002年对外商投资目录进行了较大幅度的修订。因此,以1997年的外商投资目录为基础,对比2002年外商投资目录的变化,定义外资管制放松。为便于数据合并,将外商投资目录中的产业与标准的国民经济四位码行业进行匹配。由于《目录》中的行业划分较为细致,可能存在一个国民经济四位码行业对应多个子类产业的情况,因此,采用以下方法定义国民经济行业的外资管制类型:对比1997年和2002年的外商投资目录,当所有子类产业均为政策鼓励型,或者至少有一个子类产业为政策鼓励型,其他均为不变时,将该四位码行业定义为政策鼓励型;当所有子类产业均为政策不变型时,将该四位码行业定义为政策不变型;当所有子类产业均为政策限制型,或者至少有一个为政策限制型、其他均为政策不变型时,定义该四位码行业为政策限制型;既有政策限制型,又有政策鼓励型时,定义该四位码行业为政策混合型。经过匹配,在481个国民经济四位码行业中,有13个政策限制型行业,8个政策混合型行业,85个政策鼓励型行业,375个政策不变型行业。鉴于本文研究的是外资管制放松对资源错配的影响,因此,将2002年外商投资目录中相比1997年变为政策鼓励型的行业作为实验组,将政策不变型行业作为对照组。

(二)模型设定

外商投资政策对资源错配的影响研究中往往存在较大内生性,为解决这一问题,本文以2002年《外商投资产业指导目录》的大幅修改为政策冲击设计“准自然实验”,构建模型如下:

Distanceipt=α+βcrossit+γXipt+μi+μp+μt+εipt

(1)

其中,i代表四位码行业,p代表省份,t代表年份,Distanceipt代表省份p中四位码行业i在第t年的资源错配程度。本文分别采用行业内全要素生产率(tfp_op)分布的95%-5%分位差、90%-10%分位差、75%-25%分位差和标准差作为资源错配的衡量指标。crossit是政策虚拟变量treatmenti与年份虚拟变量yeart的乘积。基于2002年《外商投资产业指导目录》,当行业i外资开放程度增大时,即政策鼓励型行业,treatmenti赋值为1,当行业i外资开放程度不变时,即政策不变型行业,treatmenti赋值为0;yeart是不随行业变化的时间虚拟变量,即将外商投资目录修改的年份2002年及其以后年份,设定为1,2002年以前的年份设定为0;因此只有当treatment=1且year=1时,cross才对Distance有影响,即外资管制放松政策只对2002年以后的外资政策鼓励型行业发挥作用。crossit的估计系数β度量了外资管制放松政策实施后,外资政策鼓励型行业相对于外资政策不变型行业的资源错配状况,是本文的重点估计系数。β<0表明外资管制政策的放松,缓解了资源错配,即外资管制放松有利于资源优化配置,反之则反是。μi、μp和μt分别为四位码行业固定效应、地区固定效应和年份固定效应,εipt为随机扰动项。本文还控制了影响资源错配的其他变量Xipt,具体包括:(1)行业出口依存度(Export)是行业出口额占工业总产值的比重;(2)行业新产品密集度(New_pro)是行业新产品产值占工业总产值的比重;(3)行业人均产值(Output)是行业总产值除以行业内总从业人数;(4)行业补贴强度(Subsidy)是行业补贴总额占工业总产值的比重;(5)行业竞争强度(HHI)(1)本文计算了三位码行业内各企业销售额占三位码行业总销售额的份额,将其平方项在行业层面进行加总以衡量该三位码行业的市场集中度,该指数越小,说明市场竞争程度越高;该指数越高(越接近1),则表明市场的垄断程度越高。;(6)企业性质为虚拟变量,将国家资本金占实收资本比重超过50%的企业定义为国有企业,将外商资本金占实收资本比重超过30%的企业定义为外资企业,其他划为民营企业。

(三)数据来源与处理

本文使用的数据主要来自1998—2013年的中国工业企业数据库,该数据库涵盖了所有国有企业和规模以上(年销售额高于500万元)非国有企业的信息,包括企业法人、地址、成立年份、从业人数、年工业总产值、所属行业等。为保证数据的合理性,参照余淼杰(2011)[31]的做法,对数据做以下处理:(1)剔除从业人数小于8的企业样本;(2)剔除重要指标遗漏的样本,如总资产、固定资产净值、工业总产值;(3)剔除固定资产超过总资产的企业;(4)剔除流动资产超过总资产的企业;(5)剔除固定资产净值超过总资产的企业;(6)剔除企业年龄为负的样本。此外,我国在2003年实施了新的《国民经济行业分类》,根据Brandt et al.(2012)[32]的方法,对国民经济四位码行业进行调整。基于调整过的国民经济四位码行业,将1998—2007年中国工业企业数据库与2002年的《外商投资产业指导目录》进行匹配。此外,为保证研究结果不受样本期间的影响,在稳健性检验部分将样本年份延长至2013年。由于全要素生产率(TFP)的计算需要用到中间产品投入,中国工业企业数据库在2007年之后没有统计该指标,因此本文以劳动生产率,即企业工业总产值与从业人数之比的对数值代为测算2008—2013年的企业TFP。

(四)识别条件检验——平行趋势检验

平行趋势检验是为了排除实验组和对照组样本在政策效应发生之前就存在差异,从而引起结果变动的可能。在本文中,只有当政策发生作用后,外资管制放松的行业相对于外资管制不变的行业,资源错配情况加剧,才能认为DID的结果是可靠的。具体构建如下模型进行平行趋势检验:

Distanceipt=α+βttreatmenti*yeart+γXipt+μi+μp+μt+ϑipt

(2)

对方程中的时间虚拟变量进行变换,将《外商投资产业指导目录》修改的当年设定为1,其它年份均设定为0,而其他变量保持不变,那么,回归系数βt的经济学含义为外商投资目录修改当年实验组和对照组的差异;同理将外资投资目录修改的前一年设定为1,其他均设定为0,则可以得到外商投资目录修改前一年实验组与对照组的差异。如将1998年设定为1,其他年份均设定为0,保持其他变量不变,则可以得到1998年实验组与对照组的差异。通过逐次变换时间虚拟变量,可以得到1998—2007年实验组与对照组的差异,结果如图3所示。在外资管制放松政策实施之前,βt均为负,表明外资政策鼓励型行业资源配置状况优于外资政策不变型行业,政策实施之后,外资政策鼓励型行业的资源错配情况远远高于外资政策不变型行业,表现为平行趋势检验的交叉项回归系数由负转正,由此可进一步得出:外资管制放松政策加剧了资源错配。

图3 平行趋势检验(2)为节省篇幅,这里只列举了使用95%-5%生产率离差度量资源错配的结果,作者也采用其它生产率分位差度量资源错配程度,结果一致。

(五)基准回归结果分析

本文分别从全要素生产率分布的95%-5%分位数差、90%-10%分位数差、75%-25%分位数差和标准差四个角度衡量资源错配情况,探究外资管制放松如何影响企业间资源配置。如表2所示,distance1表示tfp_op分布的95%-5%分位数差,distance2表示90%-10%分位数差,distance3表示75%-25%分位数差,distance4表示标准差,列(1)—列(4)是未加入任何控制变量和任何固定效应的基础回归结果,除distance3以外,交叉项cross的系数均显著为正,表明外资管制放松政策对资源错配具有显著的正向效应,即外资管制放松显著加剧了资源错配。为控制其他可能影响资源错配的因素,列(5)—列(8)加入各类控制变量,并控制行业、地区和年份的固定效应,结果依然显著,distance3下的交叉项系数也由不显著变为显著,说明外资管制放松加剧了资源错配。

表2 外资管制放松对资源错配的影响检验

(续上表)

(六)稳健性检验

为保证结果的可靠性,本文进行如下稳健性检验:

1.使用LP法测算TFP,进而计算生产率离差来测度资源错配程度,结果见表3列(1)和列(2)。交叉项cross的系数依然显著为正,外资管制放松确实会加剧资源错配。

2.重新定义外资管制放松发挥作用的时间效应。这里参照蒋灵多等(2018)[33]的做法,国务院办公厅在2002年3月4日发布《外商投资产业指导目录》,为更准确地界定政策发生的时间,重新定义Year,将2002年赋值为3/4,2003及以后的年份赋值为1,2001及之前的年份赋值为0。结果如表3列(3)和列(4)所示,与前文一致,外资管制放松加剧了资源错配。

3.延长样本年份至2013年。由于全要素生产率的计算需要用到中间产品投入,中国工业企业数据库在2007年之后没有统计该指标,因此,无法测算2008年之后的企业TFP。以劳动生产率,即企业工业总产值与从业人数之比的对数值,代为测算2008—2013年的企业TFP,结果如表3列(5)和列(6)所示,外资管制放松显著加剧了资源错配。

4.控制国有企业份额。国有企业生产效率低,却能够得到财政补贴和信贷优惠,这会拉低我国资源配置效率。出于这一考虑,进一步控制国有企业份额(Soe_share)对资源配置的影响,选取行业内国有企业数量占比这一指标来衡量。结果如表3列(7)和列(8)所示,cross的系数依然显著为正,这表明外资管制放松所引起的资源错配加剧与国有企业份额无关,结果依然是稳健的。

表3 稳健性检验

五 进一步分析

(一)不同性质企业间的资源配置情况

立足于我国的现实情况,从计划经济迈入市场经济的过程中,存在着不可避免的障碍和遗留下来的经济问题。其中,国有企业身担稳定经济、保障就业的责任,一直得到当地政府的支持,最主要的表现是财政支持和补贴。而外资流入最直接的影响渠道是融资约束。国有企业和民营企业受到的融资约束程度不同,外资参与可以通过“信号显示”功能缓解私人企业的融资约束,但对国有企业的融资效应不显著。国有企业受益于财政和信贷支持,易于从正规渠道获得外源资金,资金需求较容易得到满足,而民营企业发展的最大阻碍就是资金问题。外资进入会缓解融资约束,而资本作为一种资源,特别是资本本身的逐利性会促使其流向TFP更高的企业,使资本得到有效配置,从而缓解资源错配。但前文的实证分析却表明,外资流入加剧了资源错配。是什么原因导致了该现象?外资流入是否会影响不同所有制企业之间以及同一所有制企业内部的资源配置状况?接下来,本文将从不同所有制类型入手,具体分析外资管制放松政策影响资源配置的机制。

先计算同一行业内不同性质企业之间的生产率差异:按照行业内每一家企业年销售额占行业总销售额的比例加权计算行业生产率水平。再根据模型(1)进行回归,结果如表4所示,列(1)和列(2)cross系数不显著,列(3)—列(6)cross系数显著,表明外资管制放松并没有加剧国有企业和外资企业的资源错配状况,仅是加剧了国有企业和民营企业以及外资企业和民营企业之间的资源错配。原因可能是外资流入缓解了民营企业的融资约束,使民营企业全要素生产率大大提升。而外资流入对国有企业融资约束问题的影响不显著,也不能通过融资渠道提高生产率水平,因此,外资对国有企业生产率没有影响。而外资企业相比民营企业具有更强的信贷能力和更低的融资约束,可能外资管制放松对外资企业生产率水平也没有显著影响。

表4 外资管制放松对不同性质企业之间生产率差的影响

表5进一步证实本文的猜测,外资管制放松提高了整体企业的生产率水平,但对不同性质企业生产率水平的影响存在差异。具体地:外资管制放松对民营企业生产率水平有较大的提升作用,对国有企业和外资企业生产率水平的影响不显著。这进一步佐证了本文的猜测,国有企业受到政府财政补贴和银行信贷的支持,外资需求不强,而外资企业可以从母公司获得资金支持,融资约束程度较低。受到资金约束的民营企业因外资管制放松,大大缓解自身面临的融资约束,因此,生产率水平得到显著提升。在前面的测算中,国有企业和民营企业之间本身就存在生产率差异,国有企业生产率显著低于民营企业。外资管制放松之后,民营企业生产率水平大大提升,国有企业无变化,国有企业和民营企业之间的生产率差距进一步拉大。国有企业身担稳定就业的使命,大量低效率的国有企业并没有退出市场,它们凭借行政保护,占据部分生产要素,与其他所有制企业之间存在明显的非对称竞争,从而加剧企业间资源错配程度。

表5 外资管制放松对不同性质企业TFP的影响

(二)同一性质企业内部的资源配置情况

从前文描述性统计可以看出,同一性质企业内部资源错配程度不断加剧,特别是民营企业内部。原因可能是,资本的逐利性导致外资并不是平等地流入每一家民营企业,而是与力量雄厚、占据一定垄断地位的民营企业合作,在这种非对称竞争市场机制下,规模小的民营企业依然不能获取资源,因此,外资流入只缓解了部分民营企业的融资约束,造成民营企业内部巨头的垄断势力越来越强,从而加剧民营企业内部的资源错配。

为验证以上猜想,本部分探究外资管制放松对同一性质企业资源配置的影响,结果如表6所示。列(1)和列(2)是对国有企业的检验,发现外资管制放松对国有企业间资源错配影响不显著。主要原因可能是国有企业与外商合作相对较少,事实上,对2000—2007年的企业样本进行统计,发现国有企业中外商资本份额在20%以上的企业不足2%。列(3)和列(4)为对外资企业的检验,发现外资管制放松对外资企业间资源错配的影响不显著,主要原因可能是外资企业往往可以获得多方资金支持,融资约束较小,对外资管制放松不敏感。列(5)和列(6)是对民营企业的检验,表明外资管制放松大大加剧了民营企业间资源错配。综合可见,外资管制放松对民营企业发挥作用的渠道是融资约束,而外资企业本身不会受到融资约束的影响。

进一步分析,外资管制放松影响民营企业资源错配的机制可能是,大型民营企业凭借垄断地位,与其他民营企业形成非对称竞争,吸引更多外资流入,使得生产率高的民营企业生产率更高,低的更低,最终加剧民营企业资源错配。为验证这一猜测,以TFP的中位数为分割点,将民营企业分为两组,即TFP低于中位数的一组和TFP高于中位数的一组。回归结果如表7所示,外资管制放松确实是通过使生产率高的民营企业生产率变得更高,使生产率本来就低的民营企业变得更低,从而大大加剧民营企业间资源错配。

表7 外资管制政策放松对不同生产率民营企业的影响

六 外资管制放松、融资约束与资源错配

外资管制放松会加剧资源错配,在区分企业性质之后,发现外资管制放松主要是通过加剧民营企业和外资企业之间的资源错配,进而影响总体资源错配。外资管制放松影响企业全要素生产率的主要路径是融资约束,那么该路径是否也是民营企业间资源错配加剧的重要机制呢?接下来,对该影响路径进行实证检验。

(一)融资约束的测算

本部分考察外资管制放松通过融资约束对资源错配产生的影响。首先需要测算行业所面临的融资约束。选取学术界认可度较高的SA指数测度工业企业融资约束,再按照企业年销售产值比重进行加权,计算行业融资约束。

SAjt=-0.737*Sizejt+0.043*Sizejt2-0.040*Agejt

(3)

式(3)中,Sizejt代表企业j在第t年的规模,用企业总资产的对数值表示,Agejt是用当年减去企业j成立的年份。参照肖文和薛天航(2019)[34]的做法,由于SA指数取值为负,绝对值越大表示面临的融资约束越小,为便于观测,对原始值取负,然后再取自然对数,那么ln(-SA)取值越大表示面临的融资约束越小。

(4)

式(4)中,salejt代表企业j在t年的销售额,saleipt代表p地区四位码行业i在第t年的总销售额,ln(-SAjt)表示第t年企业j面临的融资约束,因此,hySAipt越大,表示行业面临的融资约束越小。

本文探讨不同所有制企业面临的融资约束,如图4所示。企业总体的平均融资约束程度在2.5~3之间;国有企业受到的融资约束程度最低,在3.5~4之间;外资企业受到的融资约束程度在2.5~3之间;民营企业受到的融资约束最高,在2~2.5之间。以上说明不同性质企业融资约束存在差异,这与上文分析结果一致。

图4 不同性质企业面临的融资约束情况

(二)回归结果分析

外资流入有利于缓解企业融资约束,那么外资管制放松带来的融资约束缓解是否是企业间资源错配的重要原因?为检验融资约束嵌入机制的作用,对前文模型进行拓展,构建计量模型如下:

Distanceipt=α+β1crossit+β2hySAipt+β3cross*hySA+γXipt+μi+μp+μt+εipt

(5)

其中,hySAipt表示第t年p地区行业i所受到的融资约束,将hySA、hySA与cross的交叉项加入基准模型中,其他项都保持不变。

1.总体企业的融资约束渠道检验

表8是对总体样本的检验,无论是用tfp_op的95%-5%分位差、90%-10%分位差、75%-25%分位差,还是标准差度量资源错配,hySA的系数都显著为负,说明融资约束对资源错配有显著的正向影响,即面临的融资约束越强,资源错配越严重。但cross*hySA的系数都不显著,说明并不能用融资约束来解释外资引起的资源错配,可能是不同性质企业的影响相互抵消导致总体影响不显著。因此,有必要区分不同所有制企业进行研究。

表8 外资管制放松、企业融资约束与资源错配

(续上表)

2.不同所有制企业内部的融资约束渠道检验

为区别外资管制放松对不同性质企业资源配置的异质性影响,将总样本分为国有企业、民营企业和外资企业进行研究。回归结果如表9所示,列(1)和列(2)是对国有企业的检验,列(3)和列(4)是对外资企业的检验,cross*hySA的系数都不显著,原因可能如上文所分析的,国有企业受到财政补贴和信贷支持,外资企业可以得到母公司的资金支持,二者生产率水平对融资约束的弹性比较小,所以外资管制放松所带来的融资约束缓解对企业资源错配的影响并不明显。而民营企业与二者正好相反,民营企业的发展深受资金问题的困扰,因此,外资管制放松会通过缓解民营企业融资约束从而对其生产率水平产生影响,进而影响资源错配。列(5)和列(6)是民营企业的回归结果,cross*hySA的系数显著为正,表明外资管制放松通过缓解民营企业融资约束,加剧了民营企业间资源错配。

表9 外资管制放松、企业融资约束与不同所有制企业内部的资源错配

七 结论与政策启示

本文在测算企业间资源错配的基础上,从不同所有制视角探讨外资管制放松对资源错配的影响和作用机制。采用企业间生产率离散程度来刻画资源错配程度,为保证结果的稳定性,采用企业全要素生产率(TFP)的95%-5%分位差、90%-10%分位差、75%-25%分位差、标准差度量资源错配程度,在异质性分析和机制检验部分主要采用95%-5%分位差和90%-10%分位差刻画资源错配。得到的主要研究结论是:(1)整体而言,外资管制放松加剧了我国的资源错配,无论用何种方法度量资源错配,这一结果都是显著的。(2)外资管制放松加剧资源错配主要通过以下两种方式:一是外资管制放松提升民营企业的生产率水平,但对国有企业、外资企业生产率水平的影响不显著,从而加剧不同性质企业间的资源错配;二是外资管制放松加剧民营企业间的资源错配。原因是民营企业间存在非对称竞争,外资更多地流入具有一定垄断地位的、生产率更高的民营企业,使得民营企业间生产率形成“高的更高,低的更低”的趋势,最终加剧民营企业间资源错配。(3)外资管制放松带来的融资约束缓解是将资源输送至垄断民营企业的重要渠道。

毋庸置疑,外资对本土企业生产率水平提升有关键作用,特别是通过缓解融资约束这一渠道,大大加快了民营企业提高生产率水平的步伐。但是,外资所引起的资源错配,特别是对小微民营企业生产率的阻碍作用不容忽视。因此,得到以下政策启示:(1)政府要逐步放开对国有企业的行政保护,培养公平竞争的市场环境,充分发挥市场的作用,激发企业活力。近年来,我国一直在推行国有企业改革,引入竞争淘汰机制。但当前国有企业整体经营效率仍低于民营企业和外资企业,上游要素市场国有企业占比较高,市场竞争不够充分,政府应深化行政性垄断行业改革,降低准入门槛,推进价格形成机制,提升市场效率。(2)合理引导外资流向民营企业,缓解民营企业的融资约束问题,提升生产率水平,更好地发挥民营企业在促进经济增长、增加就业方面的优势。虽然国家越来越重视民营企业的发展,但其总体生存环境并不乐观,特别是资金问题,已经成为民营企业发展的最大阻碍。因此,可通过引导外资流量和适度放宽金融机构对民营企业的信贷标准,进一步解决民营企业“融资难”问题。(3)加大对中小型民营企业的扶持力度。中小民营企业,特别是小微民营企业,在资金、管理、技术方面都比较薄弱,但其发展关乎国家民生问题。同时,中小民营企业在促进竞争、增强市场活力方面发挥着重要作用。因此,应加大对中小民营企业的财政支持力度,落实并完善税收优惠政策,减轻中小民营企业的社会负担,促使中小民营企业更快、更好、更健康地发展。