国有企业混改绩效目标如何实现?

——基于组态视角下的探索性研究

| 覃予 张文凌

一、引言

自20世纪90年代起,国家允许国内非国有资本和外国资本入股国企,这意味着我国的国有企业重组和改革拉开序幕。党的十八届三中全会召开后,我国继续推进混合所有制经济发展和“混改”政策的实施。中央企业和地方国有企业积极推进混合所有制改革以实现突破式发展目标,党的十九大报告进一步指出,要深化国有企业改革并持续发展混合所有制经济。改革实践证明,混合所有制能够有效地促进国家生产力发展。截至2018年,国家发展改革委员会在前三批试点中已推动50家国有企业实施“混改”,其中仅2018年就有31家企业进入第三批试点,并于2019年进一步推进第四批的100多家企业加入“混改”队伍。国有企业“混改”已积累了丰富的经验。目前,第一批和第二批企业的改革进程已逐步完善并且效果初显,其经验和成果的研究可为其他批次的企业提供经验和借鉴。

“混改”最终目标是实现国家经济和企业的发展。在混合所有制改革过程中,存在多种重要因素同时影响企业绩效目标的实现。本文研究可能有以下贡献:(1)已有文献较多运用大样本回归分析来研究单个变量对混合所有制改革企业绩效的影响,没有对各个影响因素的相互协同作用进行深入研究,本文运用fsQCA方法和理论对已有研究进行相关补充。(2)本文突破以往研究关注“混改”后企业绩效绝对金额的局限,将混改前后企业的绩效变化值作为研究对象,并重点探究国有企业通过“混改”实现绩效提升目标的具体路径,这对新一轮混合所有制改革试点企业的改革发展过程更具有实践意义。

二、理论分析与文献综述

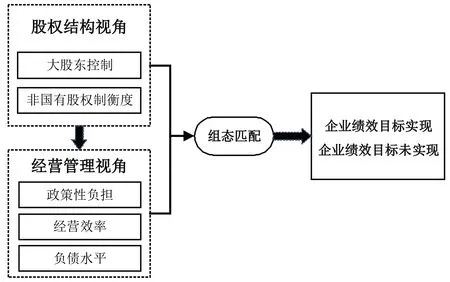

通过文献梳理,我们发现学者们主要从股权角度(王曙光,2018;刘诚达,2019;孙鲲鹏,2021等)和企业经营管理角度(张辉,2016;李小斌,2018;谢富生,2020等)对企业“混改”的绩效变化进行研究。其中,股权结构是企业一切行为的基础,经营管理的目的是运用所拥有的资源让企业创造效益。本文以现代产权理论和预算软约束理论为基础,从股权结构和企业经营管理两个方面来研究各种因素是如何对企业绩效产生协同作用的。

1.股权制衡与企业绩效。现代产权理论认为,公有产权形式下控制权和收益权处于分离状态,公有产权下的个体想要分得公有产权的收益而不愿多付出努力。在国企所有者缺位的情况下,为企业做出决策的是并不需要承担最终责任的国企高管,国有企业的效率低下问题也由此产生。由于国有企业中国家和政府的持股比例过大,存在企业内部治理不完善、投入与产出不匹配和国有资产管理力度不足等问题,容易产生国有资产流失和“僵尸企业”的形成等多种负面的经济后果(黄速建,2014;聂辉华等,2016;郑志刚,2020)。Jensen和Meckling(1976)和 Shleifer(1986)指出,股权相对集中可以对管理者起到监督作用,从而减少第一类代理成本。但当企业存在大股东控制,即第一大股东持股比例过高时,其他股东会出于对成本和收益的考虑而消极实施其对大股东的监督行为。当企业大股东在战略和重大经济决策的制定中占有绝对发言权时,极易出现“一言堂”问题(张婉丽,2015)。并且,从第二代理理论来看,企业大股东与小股东之间通常存在利益冲突,在缺乏有效监督的情况下,大股东为满足私利做出损害中小股东利益的行为(夏纪军,2017),从而干扰企业正常运转,降低企业中长期绩效,最终导致企业绩效难以提升。因此,对于企业来说,“一股独大”现象和股权之间不能相互制衡都对企业的绩效产生不利影响(曹廷求,2014)。如果非国有股权以恰当的比例融入国有股权并与国有股东之间实现相互制衡,不仅能带动非国有股东在企业治理方面的积极性,也能避免非国有股权对国有股权的侵占。多个大股东相互制衡的股权结构有助于改善公司绩效(涂国前,2010;陈德萍,2011),但如果非国有股权比例过高,多种股权的过度融合也可能适得其反,大股东之间的博弈也会不利于企业发展(Shleifer,1986),并且私有资本的逐利天性也会诱发其对公司的掏空行为(马连福,2015),不利于公司绩效的改善。隋静(2016)和焦健(2017)发现,股权制衡与公司价值之间呈现倒U型关系,与股东掏空行为也呈现倒U型关系。

2.经营效率与企业绩效。Kornai在20世纪80年代提出预算软约束理论,当企业提供资金的机构未能坚持预先的商业约定,会使企业的借贷资金远远超过实际盈利和偿还能力。由于国有企业在就业、税收和社会稳定方面的压力,加之政府的授意,很可能使企业原本的债务融资硬约束软化,因此,预算软约束很大程度上成为国有企业效率降低的原因。通过引入非国有资本的国企“混改”可以加强企业的自主决策能力和主导性,促使经营目标更加趋于市场需求。在非国有股权进入后,企业的经营目标会转为企业利润最大化,以此目的来转换投资领域、投资额度和雇佣劳动力数量等(张辉,2016)。林毅夫(2004)和刘春(2013)指出,国有企业的低效率更多是由国企相较于民企所承担的政策性负担造成的。因为地方政府官员往往会把政府目标内化于企业的日常经营,使得辖区企业承担了政府的多重职能(周黎安,2007)。基于政府对就业和税收等目标的实现,政府官员会将政策负担转移给他们控制的国有企业,使企业承担不必要的经营成本(任曙明,2019),进一步影响企业经营效率和盈利能力。此外,我国国有企业负债水平比非国有企业负债水平更高(陆正飞,2015),企业财务杠杆会加大外部环境的不确定性给利润带来的风险。通过“去杠杆”可以使过度负债企业降低债务利息率并提高投资收益率,进而提高企业绩效(綦好东,2018)。

综合已有研究来看,股权结构和企业经营管理方式的不同对企业绩效的影响结论并不统一,各个影响因素之间的差异和协同联动作用可能给企业绩效带来不同的影响效果,基于此,本文在股权结构视角选取第一大股东持股比例、非国有股权对国有股权的制衡作用;在企业经营管理视角选取政策性负担变化、企业经营效率变化和负债水平变化,共5个因素对“混改”企业绩效的变化结果进行剖析。结合上述分析,本文研究框架图如图1所示。

图1 研究框架图

三、研究设计

(一)研究方法

定性比较分析法(QCA)是基于布尔代数的集合论组态分析方法(Rihoux B.,2009)。近年来,该方法在社会科学领域受到越来越多的关注和认可。在组织与管理研究中,QCA为解释组织实践的并发因果、等效性和非对称性等复杂因果关系提供了新的研究思路和方法(杜运周,2017)。按集合形态来划分,QCA主要分为清晰集(csQCA)和模糊集(fsQCA)两种类别。其中,csQCA是将变量转换为“0”或“1”的二分变量,而fsQCA则允许取“0”和“1”之间的部分隶属分数,即评估条件在“完全隶属”与“完全不隶属”间的隶属程度(Rihoux B.,2009)。本文选择fsQCA研究方法的理由如下:(1)在新一批混合所有制改革的试点企业中,已逐步完成改革并可见成效的企业数较少。本文共收集到23个案例,远达不到回归分析对样本规模的要求。而QCA方法对样本数量的要求较低,适用于中小样本的研究。(2)混合所有制改革企业绩效是许多重要因素协同作用的结果。fsQCA侧重于前因条件产生的不同驱动模式对结果变量的影响,不需要考虑传统回归中的多重共线性和内生性问题(吴建祖,2021)。(3)企业绩效驱动模式并不唯一,同一前因条件在不同环境下的影响模式和影响效果不同,与传统研究方法相比,fsQCA方法和结论更适合本文的研究内容。

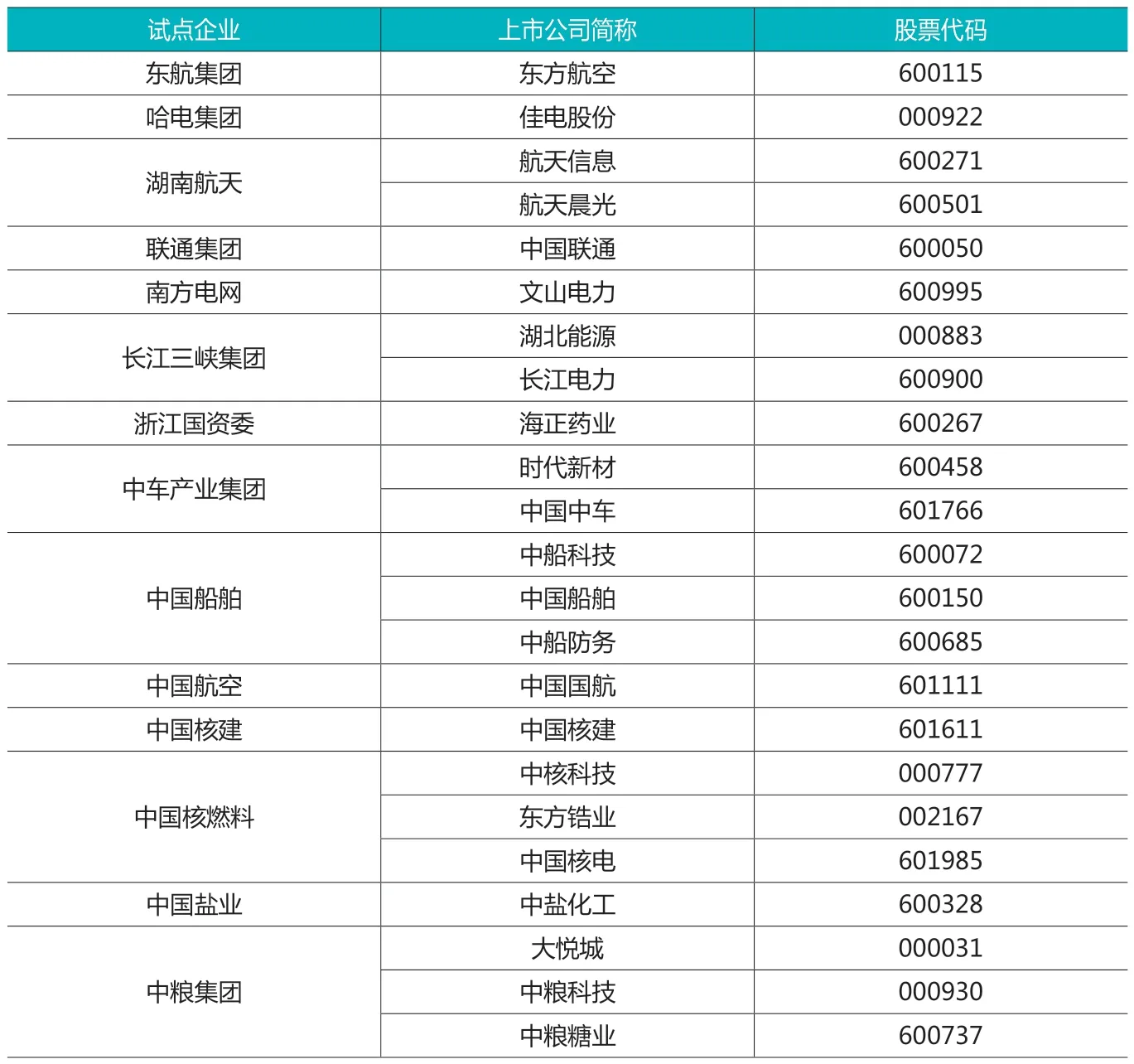

(二)研究样本

本文选取在2016—2017年分别加入第一批和第二批“混改”试点企业控股的A股上市公司为样本,共有23家企业(见表1)。选择该样本的原因是:(1)以上企业开始混合所有制改革已有较长周期,改革进程较完善,可获得较充足数据,研究结果对新一批“混改”试点企业更具有参考意义。(2)该样本所覆盖企业均为在国家经济体制改革过程中担任重要角色的重点行业,对国家经济发展和改革的相关研究有重要影响。

表1 案例企业基本信息

(三)变量定义与校准

国内外学者通常使用净资产收益率(ROE)作为企业绩效的度量指标。文本借鉴已有研究,以“混改”前后的ROE变化值来衡量企业绩效变化情况。在股权结构维度中选取大股东控制和非国有股权制衡,企业经营管理维度选取政策性负担、企业经营效率和负债水平这5个前因条件。为了体现企业混合所有制改革前后经营管理的变化情况,本文将经营管理视角的三个变量,即政策性负担、经营效率和负债水平的度量方式与企业绩效类似,均采用“混改”前后差值进行度量。各变量的具体计算方式如表2所示。

表2 变量定义

根据上述前因条件和结果变量的计算方式,得出变量的描述性结果和校准锚点。基于理论和实践提出3个定性锚点:完全隶属、完全不隶属和交叉点,使用fsQCA 3.0软件提供的算法进行校准(Fiss,2011)。直接校准法是最为常用的校准方法(张明,2019),本文将前因条件与结果变量的完全隶属、交叉点和完全不隶属依次设定为样本数据的下四分位数、上下四分位数的均值和上四分位数。变量的描述性统计和校准锚点如表3所示。

表3 变量的描述性统计与校准锚点

四、实证分析与结果

本文实证分析使用的软件为fsQCA 3.0,遵循案例个数不低于总案例数量的90%、一致性水平不得低于0.8且PRI大于0.75的原则(Fiss,2011),将案例个数设置为1,一致性水平和PRI分别设置为0.8和0.75,得到的单个条件必要性分析和组态分析结果如下。

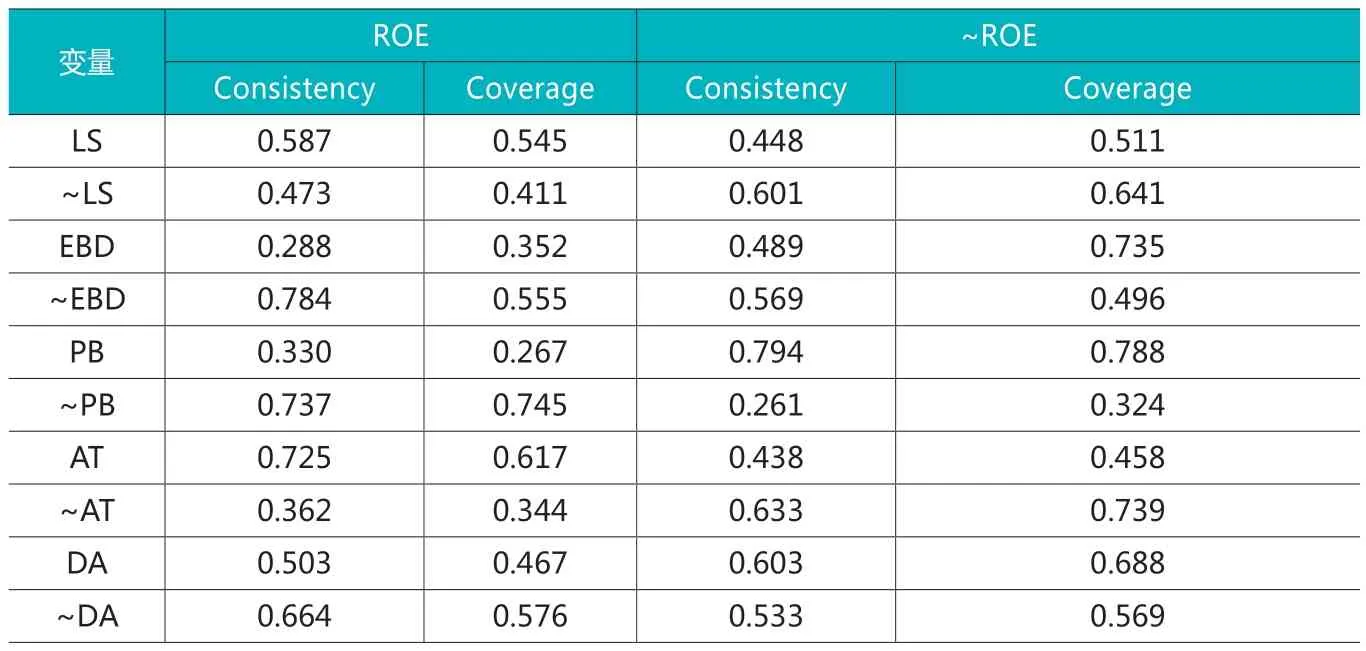

1.必要性分析。在进行QCA的标准分析前,研究人员应检查是否有任何条件对结果来说是必要的(Fiss,2011)。“必要条件”是指如果结果存在那么条件总是发生,如果没有这个条件,那么结果就不可能发生。进行必要性分析可评估结果集合和条件集合的子集关系。通常认定必要条件的一致性达到0.9,并且具有足够的覆盖度(Ragin,2008)。单个条件一致性与覆盖度的结果如表4所示,所有前因条件的一致性水平最高为0.794,均小于0.9,不能单独构成技术创新的必要条件。这一结果说明单个前因条件对结果的影响程度较弱,还需进一步分析各个前因条件组合对结果变量的影响。

表4 企业绩效的必要性分析

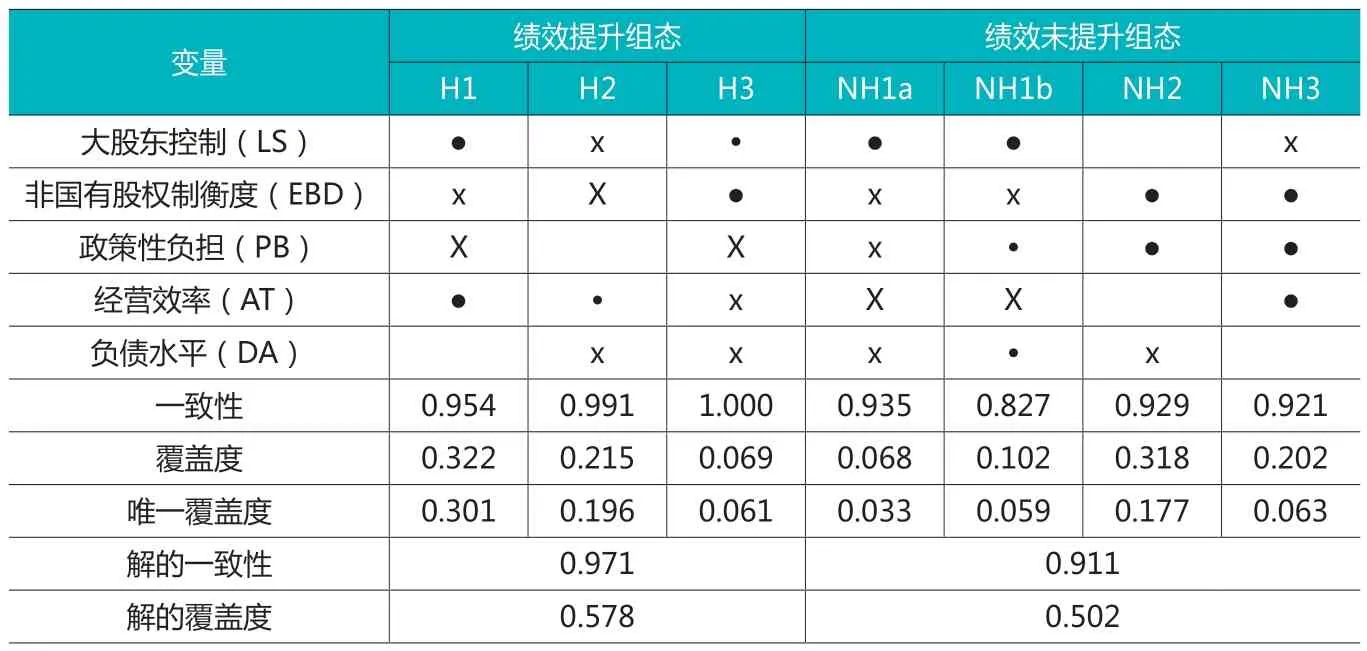

2.组态分析。根据fsQCA 3.0软件得到的结果,可以将其分成复杂解、简约解、中间解这三种形式。简约解经过了简单和困难的反事实分析,组态和条件数量最少。复杂解只考虑了简单的反事实分析,纳入符合理论方向预期和经验证据的逻辑余项。中间解合理有据且复杂度适中,通常是QCA研究中汇报和诠释的首选(张明,2019)。在对结果进行分析时一般采用中间解产生的组态和其中包含条件,利用简约解的结果来确定比较重要的条件(Fiss,2011)。核心条件只出现在简约解中,说明该条件结果之间存在较强的因果关系;与核心条件相比,辅助条件与结果关系相对较弱,只在中间解出现。表5是根据中间解和简单解画出的企业绩效组态。

表5 组态分析

从表5的绩效提升组态分析中可以看出,有3条产生企业绩效提升的组态。这3条组态的一致性分别为0.954、0.991和1。从一致性结果来看,每条组态均可作为企业绩效提升存在的充分条件,并且整体解的一致性达到0.971,覆盖度也达到0.578,说明3条组态解释了约58%的“混改”企业绩效提升原因。进一步分析可以看出,每个前因条件均作为核心条件出现过,说明每个因素都会对结果产生重要影响。通过分析得到的3条实现路径,我们将国有“混改”绩效提升目标的实现类型命名为“权力导向型”、“管理驱动型”和“混合适度型”。(1)权力导向型:与该类型对应的组态为H1,该组态覆盖度最高,可以作为“混改”企业绩效提升的主要驱动模式。其中以大股东控制和经营效率均存在、政策性负担缺席为核心条件,说明在国有第一大股东始终保持着对企业较强控制权的前提下,企业在经营效率提升过程中不断减轻政策性负担的管理模式有利于“混改”企业绩效的提升。进一步分析发现,非国有股权制衡度缺席作为辅助条件,说明在混合所有制改革过程中,国有股东虽依然是企业实控人,但“混改”后企业的股权制衡度还是比之前得到了优化,这可促进企业经营管理的改善和绩效提升。该类型的典型案例有中盐化工和中粮糖业。(2)管理驱动型:与该类型对应的组态为H2。在该组态中,以大股东控制、非国有股权制衡和负债水平均缺席为核心条件,经营效率存在为辅助条件。此条组态意味着“混改”后原国有控股股东持股比率较低,但因民营资本入股较少并未形成对国有股权的制衡,而企业资本结构的优化,即降低负债水平进一步提升了企业有效资金使用效率,这是推动企业“混改”后绩效提升的关键所在。该类型对应的典型案例是文山电力。(3)混合适度型:与该类型对应的组态为H3。其中,以非国有股权制衡存在和政策性负担缺席为核心条件,说明在“混改”完成后,民营股东的加入使得企业承受的政策性负担降低,促进企业盈利能力的提升。进一步分析发现,以大股东控制存在、经营效率和负债水平均缺席作为辅助条件,说明非国有股东的参与改善了企业的经营管理状况,政策性负担和负债水平的下调可弥补经营效率不足给企业盈利能力带来的负面影响,“混改”企业可根据自身状况和所处环境进行调整,找到适合本企业发展路径来达到“混改”绩效目标。该类型的典型案例是中粮科技。综合上述结果来看,在国有企业进行混合所有制改革后,国有股东保留对企业的控制权,但同时适度“放权”给新进入的非国有股东,并对企业经营管理进行合理布局和调整,会对企业“混改”目标的实现起促进作用。

与得到企业“混改”后绩效提升的组态方法相同,只改变组态分析时的结果变量,可进一步得到“混改”后企业未能实现绩效提升目标的组态。从表5的组态分析中可以看出,有4条企业绩效未提升的组态。每条组态的一致性均大于0.8,说明单个组态均可作为企业绩效未提升的充分条件。5个前因条件在4条绩效未提升组态中均作为核心条件出现过,说明每个前因条件对结果均有重要影响,并且每个前因条件在不同组态中表现出相反的影响,说明各个前因条件对结果的影响受其他条件影响较大。这4条组态可以归纳为2种类型,分别为“管理缺位型”和“混合过度型”。(1)管理缺位型:该类型对应组态为NH1a和NH1b。其中以大股东控制存在、非国有股权制衡和经营效率均缺席作为核心条件,说明在混合所有制改革过程中,大股东“一言堂”的存在和经营低效会导致企业在“混改”后的绩效下降。进一步分析发现,以政策性负担和负债水平均缺席或均存在,分别在两条组态中作辅助条件,且该类型中企业股权结构与实现绩效提升目标的H1组态类似,也进一步说明混合所有制改革企业仅仅依靠股权调整而不注重企业经营管理的改善,并不能提高企业盈利能力。与该类型对应的典型案例企业是中国船舶。(2)混合过度型:该类型对应组态为NH2和NH3,其中以非国有股权制衡度和政策性负担均存在两条组态中、负债水平缺席和经营能力存在作为核心条件。说明在“混改”完成后,虽然公司股权制衡度得到提升,国有大股东“一言堂”的治理结构得以改善,但企业所承担的政策性负担并没有随着“混改”过程而减轻,可见企业只做到“混”而没做到真正的“改”,在此前提下,无论企业的经营效率和负债水平如何改善,都极大阻碍了企业“混改”绩效目标的实现。与该类型对应的案例企业有东方航空和东方锆业。

通过上述分析看出,国有企业在混合所有制改革过程中的股权结构调整只是实现“混改”的第一步而不是最后一步,“混改”企业只有在不断优化股权结构的同时减轻企业负担或提升经营效率,才是实现“混改”绩效目标的关键。

3.稳健性检验。对于fsQCA分析结果的稳健性检验方法有多种形式,常用的方法有合理调整校准基数、最小案例数量和一致性阈值等相关参数的设置,在调整数据后再次运用软件进行分析,对两次结论进行对比以评价结果的可靠性。如果参数的调整没有导致组态的数量、组成部分以及一致性和覆盖度的实质性变化,那么可以认为分析结果是可靠的(Schneider,2012)。为了证明研究结果的稳健性,本文将一致性阈值从0.80调整为0.82,案例数量保持为1,再次运用QCA软件进行组态分析,所得到绩效提升的3条组态和非绩效提升4条组态结果与上述组态结果完全一致,总体一致性水平和覆盖度保持不变。说明研究结果具有稳健性。

五、研究结论与建议

1.研究结论。本文探讨了股权结构和经营管理如何对混合所有制改革的企业绩效产生影响,采用组态视角和 QCA 方法归纳出“混改”企业实现绩效目标的3种类型,分别为“权力导向型”、“管理驱动型”和“混合适度型”,并在此基础上进一步得到“混改”后企业未能实现绩效提升目标的2种类型,包括“管理缺位型”和“混合过度型”。根据归纳总结的5个关键因素之间的协同作用,得出以下结论:(1)政策性负担对“混改”企业绩效影响最突出。从产生绩效提升的3条组态和绩效未提升的4条组态来看,在其他条件不同的情况下,政策性负担的加重或减轻对企业绩效影响明显,说明企业如果接受来自政府的政策压力,会阻碍企业持续发展。(2)在“混改”过程中,各个前因条件对企业绩效的影响存在非对称性。为了实现“混改”绩效目标,保持与企业发展相适应的股权结构是前提,提升企业经营管理效率是关键。降低企业政策性负担、提高经营效率和减轻企业负债三者可相互替代和补充,企业可根据自身的规划和资源来选择差异化发展战略。(3)“混改”后股权结构相同的企业在绩效表现上也会有明显差异。如果企业在改变股权结构的同时不能做到以企业经营管理为着力点,那么企业负担过重或经营效率低下都会导致企业与“混改”目标背道而驰,因此,企业在“混改”过程中应避免只“混”不“改”现象的发生。

2.对策建议。(1)对于国有企业而言,深化混合所有制的目的不是“混”,而是要“改”。国有企业在混合所有制过程中要避免股权结构过于集中或分散,根据自身的机制来提升企业整体治理水平和管理水平,进而提高经营效率和效益。(2)对于各级政府而言,要不断提升国有资本的影响力和带动力,以新一轮“混改”为契机来帮助企业与民营企业和中小企业等进行合作,进一步形成在融合中共同发展的新局面。混合所有制改革是国有企业改革的重要组成部分,政府应根据企业的实际情况,在避免国有资产流失的前提下完成激发国有企业活力和提高企业效率的目标,推动改革的进行。