亲爱的时间,美丽的人:20世纪的现实主义摄影实践

四月影会:摄影的本体语言

“自然、社会、人——四月影会第一回展”1979年春在中山公园开幕,这里也是光社1924年首次作品展所在地。在兰室展厅内,作品套上画框,贴着墙壁和窗户环绕房间一周,作品和作品之间几乎没有任何空间。日后为展览出版的画册为作品配上了旁逸斜出的句子,“那里看不见休止、绝望,/只为辛勤的劳作,/平滑的波光,/映暖了太阳。”钟城在一篇自称巡礼文中写道,他常在《水乡的孩子》前驻足,为其天真和乐观而感叹连连。观众涌泻着,有位观众观展后激动地在留言簿上写上“这才是生活。这才是艺术”。

四月影会原是暂时性的民间组织,他们信奉摄影的本体语言,例如王志平在第一回展的前言中表示,“摄影,作为一种艺术,有它本身特有的语言。摄影艺术的美,存在于自然的韵律之中,存在于社会的真实之中,存在于人的情趣之中。”并非巧合的是,影会、展览,以及影会成员所持的信条都受到了全社会的认可,新华社以及《人民日报》《今天》《文艺报》《中国摄影》都对其进行了报道。参与四月影会的摄影师后来被认可,很多人因此有了一份正式工作和身份。

很难用确定的术语形容四月影会、“现代摄影沙龙”,以及它们同期的摄影,这些摄影似乎结合了画意摄影、纪实影像,以及宣传照片,甚至是观念艺术等不同艺术类型。1990年代之前的中国摄影并没有确定的参考向域,“当代”“实验”“观念”还没有完全出现,更别谈在这片土地扎根下来。这些即将到来的新事物被顾铮命名为反制度,但我以为主要是外溢。直到1983年,安塞尔·亚当斯(Ansel Adams)还在中国美术馆以个展的形式展出。直到1986年,摄影教材《纽约摄影学院教材》才经中国老年摄影协会推荐由北京电影学院的教授们翻译成中文。即使纪实摄影的初步确立也要等到1985年“现代摄影沙龙”、1988年“艰巨历程”这两个摄影展。

伴随四月影会、现代摄影沙龙而发生的摄影热,是那个时代重要的文化动态,它的诉求很多,不仅有摄影,还有民众与理论。王苗的“小风景”以低吟的方式呈现了自我与时代跳交谊舞的柔美,她为这些照片配上了诗句,写在中国电影公司的信纸上,“有童年/在凉凉的空气里/停着一群小鱼/没有密秘”。王志平的《家》同样以类似传记的方式记录了那种扩张的心境:房间内放满了影像,也放满了制造着新的空间的柜子、凳子、板子,那之上就是一个人最后的痕迹。凌飞的《只有思想在流动》以一个头像占满了整个画面,轮廓中唯有眼睛部位还保留着清晰,他注目着,从典型的雕塑中分出一抹亮色。李晓斌的《变革在中国系列》同样是眼睛的特写。眼睛探出、盛现、淡出;眼睛正视、偏离、调转;眼睛出神、缺意、消声。其有如三联画(Triptych)一般的叙事,既是开场,也是不可转逆的从容之进。

“照相的来啦!加油干吧!”

1969、1970年,中国图片社(新华社摄影部照片制作车间)的彩色染印试验小组(1970年解散后成立染印组)研制出黑白底片转印彩色照片的工艺,即黑转彩染印法。这距离彩色冲洗实验已有大约15年时间。此前1946年,柯达的染料转印工艺(Dye Transfer Process)推出,该染印法出品颜色饱和、耐曬。黑转彩染印法几乎“变”出彩色,其工艺非常复杂,从黑白负片到黑转彩染印照片成品,要经过黑白透明负片、手工蒙片、分色负片、浮雕片、染色浸泡、吸附着燃料的浮雕片几道程序。然而由于不明原因,黑转彩染印法于1979年销声匿迹了。

虽然出产稍晚,且该技术主要服务于国家领导人,但是黑转彩染印法对于色彩的表达却代表了新中国成立后的主体审美,即均匀的、模块化的、高强度的表现。《黄山摄影集》所附的菡子《黄山小记》对此有着活灵活现的表述,“每一棵嫩芽和幼苗都在生长,无处不在使你注意:生命!生命!生命!就在这些小路上,我相信许多人都观看过香榧的萌芽,它伸展翡翠色的扇形,摸触得到它是活的。”人们热爱太阳,太阳常驻人们心中,这并不是比喻。

还记得语文教科书中的黄山吗?“黄山的奇石还有很多,如天狗望月、狮子抢球、仙女弹琴。那些叫不出名字的奇形怪状的岩石,正当你去给它们起名字呢!”张宝安于1974年登顶黄山,早五点钟,东方开始吐白,祥云与群峰渐渐淡去,红日与彩霞初见,他随即拍摄了那张流传甚广的《旭日东升》。黄山摄影几乎是一个门类,它是中国式的风光摄影,风光摄影这个词语诞生于1950年代初。黄山的影像以石、云、日、山、树为主,画面极其工整,除了云空之外没有别的留白,可以认为它们的主体是山体,倘若影像中的山体比较实,比较突出影像的效果就比较呆滞,而云山缠绕,山云咸隐的影像则可贵得多。大多数摄影师在拍摄中还多参照现实所见,并无特别造景之嫌。

最吸引我的是摄影师们对于人的聚焦,以及在镜头前,人所呈现的那种自足。梁祖德的《给囡囡洗衣服》就是其中亮眼的一张。小女孩穿着朴素的连衣裙,抻着身子晾起一件衣物,她的手行将从晾衣绳的位置抽出。在她背后,三个孩子围坐在木桶前,倒着洗衣粉,帮家人洗着衣服,远处的云低低地挂在天空。

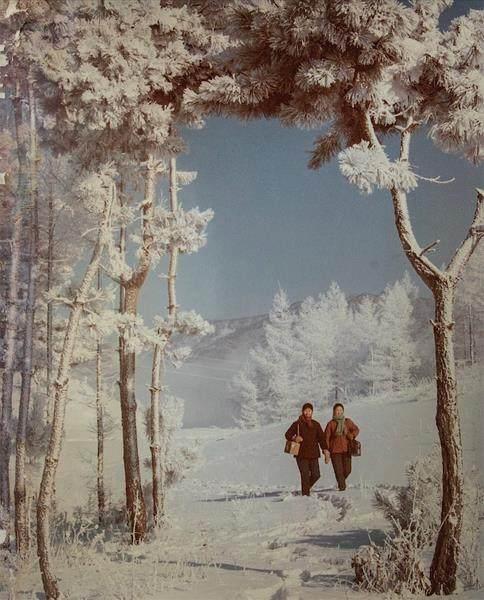

和表现重工业建设的影像不同,周纯炎的《农村夜校归来》聚焦于人群的面貌,雨后几十个学生下课,他们穿着布衣,举着伞,拿起讲义或者课本,离开现代化教室,队伍中还有一老一少。抛出摆拍的元素,影像对彼时的环境与心态展现得十分充分,清晰的轮廓、饱满但不骄傲的姿态、并不复杂的情绪,以及人与人之间很短的距离。郎琦的《踏雪送医》表现得更为突出和美观。两位妇女似乎是赤脚医生,她们提着冬装穿过被巨松围绕的雪地,大雪刚刚结束,她们行经之处留下了坚实的路渠。

1956年,中国摄影家协会(即中国摄影学会)成立,这是中国摄影学会在历史上第四次出现,而1956年的这次见证了被称为摄影的体制化的开始。陈勃在一次十三陵水库写生记中说,摄影者投入生活的熔炉,工人见到摄影师来拍照,呼喊着:“照相的来啦!加油干吧!”那一时段也见证了摄影媒介的大发展,一如2000年前后的互联网发展。根据陈昌谦等人的资料,新华社展览照片发行数量1957年251万张,1959年则达到700万张。

但更重要的是,摄影逐渐成为最重要的媒介,人们开始将照相机买入家中,比如上海牌、北京牌、长江牌小型徕卡胶卷相机,此外还有褶合式相机、双镜头反光相机等等。《简明摄影知识》等摄影手册开始流行,人们通过书籍学习如何调光圈和按快门,如何用光和取景,如何建一个简单的暗房和冲洗胶卷。1959年发行的《简明摄影知识》极为畅销,这本书至1984年累计发行200多万册。同时,大约1973到1975年,全国的照相机厂纷纷成立或者重建,感光材料工业迅猛发展。

陈勃、吴印咸、吴中行等摄影师都尽各自的可能修缮了自己的摄影语言,并将其裹藏在平凡的一摄中。当然,无论题材还是方法都似乎有限得多,且大抵和幸福生活以及美好寓意有关。陈勃的几尾金鱼在池水中似游似沉,浮草和小石点缀在下,一种富足的想象跃然而出。吴印咸的扶桑似乎不完全地聚焦在物,而非扩大版的生活,然而光影在这里似乎要成为物和空间的组成部分,而非飘在观众眼前的语言。光也好,生活想象也好,它们都扮演了超出艺术界限的严厉角色,并将所摄之物压低为截取性的行为,而非自成一体的故事。

对于像许琦的《阿诗玛》、石少华的《舞剧白毛女剧照》这样的作品,很多讨论都强调其造型。造型很重要,但最重要的或许是他们迥异的身体表达,七八分的“呆滞”之外,还有两三分的独树旁逸,即人物走向的不再是风景,而是历史。对于袁毅平来说,他创作的动机是托物言志、借景抒情,但志与情一出世,便不受禁止,所以人物笑意丛生,又暗含他意。在鲍昆看来,“现实主义”摄影一开始就带有强烈的批判色彩,它将局限的世界、局限的人类如此真实强烈地展示出来,是它获得生命力的根本所在。但它最早的起源不在1980年代,而在1950年代,或许还要更早。

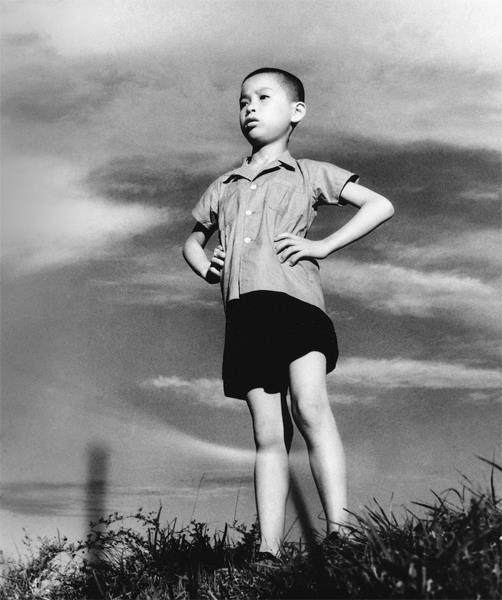

画意摄影的东方语言

1920年代初,邵度少时进入温州爱吾照相馆学习摄影,后来一直从事摄影一职,并积累了很深厚的家学。邵度的足迹主要在以温州为中心的闽浙。《在瓯江边做游戏》是邵度最具调度感的作品,而他的大多数作品都对世界和现场不动纹丝。四个孩子以年长的邵家业为头阵,在江边石丘上自由嬉戏,男孩神色严肃手持一柄国旗,身后三个女孩,一个吹小号,一个背抢,一个将飞机模型举过头顶。四个孩子每一个都不同,都将眼睛投向不同的时空,这时旷野恰到好处地充当了没有语言的背景板。在另一个镜头里,邵家业从石台上跳下,他的身体微微打开,手脚拉成弯弓形,下一瞬间他就从这最高点跌落在地。

1920、1930年代是中国摄影的现代化起点,中国摄影的很多故事都可追溯到这一时期。比如第一家业余摄影家组织——“光社”(艺术写真研究会);第一本个人摄影集,陈万里的《大风集》;第一位专职新闻摄影记者——沙飞(司徒传)。很多摄影师都在这一时期拍摄了他们的好作品。以吴中行为例,他在1920年以《雪拥浮屠》(即《常州文笔塔雪景》),《雪花冻断杏花村》登场,1931年参加黑白影社,1935年又被英国皇家摄影学会聘为会员。

其时以沙龙摄影最能接近摄影的本真含义。当然,沙龙摄影或者说画意摄影早已被祛魅,在很多学者看来,那时的沙龙摄影大概更像是孤品,而不是往来的节点。但以陈复礼1979年在中國美术馆的个展等为证,沙龙摄影在中国摄影的潜力自不可小觑。中国沙龙摄影很国际化,且很多摄影师都以国际化为标准,比如中国台湾的郎静山自1931年到1948年累计入选国际沙龙三百余处、千余幅。吴中行的《归牧》,1926年入选英国国际摄影展览,并获得了相关奖项,是中国摄影师较早的获奖经历。

画意摄影的极简样板要数骆伯年的《黄昏后》,竹枝掩映着圆月,画面干净透彻,意境并不宏邃,但也精致通达。同样旨趣的还有的张景琠的《黑猫》、郎静山的《乔木参天》,然而风格、样式都各不相同。但更值得关注的是,他们借由画意摄影所表达的却不止是古来的画意,而毋宁说是东方式的摄影语言,非技术的、后置的影像,这也是这些摄影被误认为“集锦”的原因。今天来看,时间的元素,而非空间的元素,是这些影像最能读取的。在黄琳的《湖边艳影》中,栏杆将湖水和石桥切分,人物倚着栏杆,那一刻她的思虑是什么?在金石声的《文艺青年》中,三青年在一扇侧门边成点阵放在正午的阳光下,居中的青年坐在编织椅上,跷起腿脚,手按在脑后划开这一个平稳的光影,那一刻他的思虑是什么?而在许琪的《日军飞机来袭,府前街上温州市民四散奔跑寻找躲避场所》,时间杳然,时间不断指向影像的内部。时间之于人是什么?是语言的默认与法令吗?是情吗?时间是对生活的无限的揭示,它将故事带入一种平凡的立场,毫不夸张地对观众细声低语,又将生命赠予那些天真的眼睛,那是宝藏的、繁华的世界。

瞿淑娴曾在《中国摄影》中披露自己成为模特的历程。在接触摄影前,瞿淑娴有六七年的绘画基础,一具折合式的照相机给她的生活带来了些许异样的气息。在风景美妙的湖边花下,她的摄影朋友常要她作为拍摄的临时对象,盛情之下,她就暂时地扮演一下,他们指挥她,头高些低些,看前面看镜头,好好不动。老师卢施福很欣赏她,他对她的一番解释可以见出那时代艺术审美的富饶与开放:“模特儿(Model)是一个合于美的条件的蓝本,依照这个蓝本的光线与摄影,而构成美的画,比较凭空想象的要容易得多。”

值得注意的是,直到很久之后,摄影师才学会了以人体而非身体的方式看待模特,所以二十世纪很多影像对人体的表达其实并无特殊之处,这些人体和物或者小风景的区别不大,而且和大众想象刚好相反,摄影师对人体并没有太多猎奇态度。

1942年,晋察冀画报社出版了《晋察冀画报》,是第一个以刊登新闻照片为主的摄影画报,画报共历时13期,印刷约32000份。此后,画报有几种“转世”和延续的版本。历程虽短,但画报集结了最好的摄影人才,比如沙飞、石少华、郑景康、罗光达、吴印咸。

当我十岁出头的年纪,每次去外婆家都会在堂屋的两三册相簿前端详良久。记得奶奶的身子总是小小的,被二十几号人吞没,表情是没有的,有的只是旧时的隐忍姿态。在最后几年时间里,她任由时间榨干自己的汁肉,于是时至今日,我仍然感受到相片里的人像会安静地唤回我的外婆,而我的外婆也没有消失在那早几年为她预留的几掊泥土中,她只是消失在这一张与我对视的影像中。而我始终相信,时间与人消逝之时,就是艺术讲述它的故事的开始。

后商,诗人,评论人。读书千余册。渴望着,行动着,清醒着。

作者说

“最早的‘在路上’故事是塞万提斯的骑士故事和约翰·班扬的讽喻故事,这些真的只是故事的故事,大概是为真理做出的滑稽又辛酸的尝试,而这就是我们重新出发,面对世界的最大的缘由。”