论客赣方言中见母读为端母的音变过程

庞光华

(五邑大学,广东 江门 529020)

一

客赣方言中存在见母读为端母的音变现象,方言学家早有注意。陈昌仪《赣方言概要》第二章第二节十“南城县话声韵调”在说明中称:“t、t的范围比抚州市要大得多,宕开三通合三见溪群三母大部分字以及效开三臻合三群母大部分字”要读舌尖塞音。作者接着说,这个来源比较特殊,在赣语的其他次方言中很少碰到,但没有予以音理上的分析。[1]

李如龙、张双庆主编《客赣方言调查报告》第三章“客赣方言语音与中古音的对应”中的“客赣方言声母与古声类主要对应表”对照34个方言点的读音,注意到南城见组读t、t见于果、效、宕、梗、通摄的三四等字,但在同书“客赣方言声母与古声类对应的例外及说明”一节没有作出音理上的解释。[2]

刘纶鑫主编《客赣方言比较研究》第二章“客赣方言代表方言点声韵调系统及其特点简介”调查了95个方言点的音系,第四章“客赣方言语音比较研究”将35个方言点的声韵与《广韵》相比较,但都没有提到有见溪群母读为端组的现象[3];刘轮鑫《江西客家方言概况》第二章“江西客家方言代表点的声韵调”列举了40个方言点的音系,但没有涉及南城方言。此书第三章“江西客家方言的语音特点”也没有谈到这个问题[4]。谢留文《客家方言语音研究》第一章“客家方言的声母”、胡松柏主编《赣文化通典·方言卷》也没有注意到见母读为端母的情形[5-6]。上述刘轮鑫、谢留文、胡松柏的著作都出版在陈昌仪、李如龙的著作之后,尤其是胡松柏主编的《赣文化通典·方言卷》出版在万波的《赣语声母的历史层次研究》[7]之后,反而无视客赣方言中存在见组读为端组的音变现象,此殊不可解。刘泽民《客赣方言历史层次研究》[8]没有注意到见母读为端母的现象,也没有注意到见母细音读为舌面塞音的现象。

熊燕的博士论文《客赣方言语音系统的历史层次》第二章“声类的演变与层次”第三节“见晓组声母”大概受到陈昌仪、李如龙等著作的启发,注意到客赣方言中有见组读为端组声母的现象,但没有注意到见组读为舌面塞音的音变现象,因此没能合理解释从见母到端母的音变过程[9]。该文注意到:南城的客家话逢外转的果、效、宕、梗(白读)通摄的三四等字读为t、th、s,如:

茄t骄t叫t强th宫t(文读为k-)菊t(白读)

共t(白读)轻th经t(白读)

二

对此有真正突破的是万波先生。万波《赣语声母的历史层次研究》第六章中的“见组今读t、型的历史层次”提到在赣语中,南城、萍乡上栗镇、浏阳南乡的见母读舌尖塞音t、,而在耒阳方言读舌面塞音、。[7]万波根据钟隆林《湖南省耒阳方言的文白异读》[10]和《湖南省耒阳方言记略》[11]排比了大量例证,大致转录如下:

该书指出在赣语中见母音变为舌面塞音和舌尖塞音的音变过程为:

建宁 浏阳 多数赣语 耒阳 南城

以上是对学者相关文献和研究的综述。

三

我们充分肯定万波先生没有用上古音时期的所谓复辅音声母的分化来简单化地解释从见母到端母的音变。万波先生构拟的音变过程虽然在音理上有其合理性,但如果没有相应的论证和方言材料支撑,就会有些难于理解。其所构拟的(i)→(i)这一音变现象比较少见,我们要慎重对待。在汉语语音史上,这样的音变很难见到。从音变规律来讲,舌面塞音发生擦化音变,从而音变为同部位的塞擦音,这是很正常的,即音变规律是(j)→(j),而不是相反。见母先颚化为舌面塞擦音,然后(i)→(i)这样的舌面塞擦音丢掉擦音成分而变为同部位的舌面塞音。在方言音变中要举出证据,解释才有说服力。可惜,万波先生在书中没有举出方言音变的具体材料,其构拟的理据不够坚强。

黄侃的《音略》提出的上古音中“照三归端”的观点①,实际上就是中古为舌面塞擦音的照三系声母归入上古音中的舌尖塞音。这个观点在实质上否认了照三系声母在上古读舌面塞擦音,只是黄侃还没有舌面塞音的观念。

高本汉《中上古汉语音韵纲要》所归纳的汉语上古音的声母系统有舌面塞音,没有舌面塞擦音。[12]高本汉也将中古的舌面塞擦音归入上古音的舌面塞音,理由是他发现中古的照三系字在上古往往与端组字谐声,而舌尖音的精组字很少与端组字谐声。

王力先生对黄侃的观点有所修正[13]。根据《王力文集》(第十卷)卷上第十章“历代语音发展总表”,知彻澄在五代的音值是舌面塞音,而在宋代就擦化为舌面塞擦音[14]610;系声母中的照穿神三母从先秦到东汉都是舌面塞音,到魏晋南北朝才音变为舌面塞擦音[14]612。

王力先生《汉语史稿》第二章“语音的发展”也主张照三系声母的照穿床在上古音为舌面塞音,到中古音变为舌面塞擦音。[15]

后来的向熹《简明汉语史》(修订本)第一章“上古汉语语音系统”承袭王力先生的观点,将照三系声母构拟为舌面塞音和舌面擦音。②

董同龢《汉语音韵学》第十二章也认为上古音中的知彻澄三母读为舌面塞音,与读为舌尖塞音的端透定互补③,到了中古则知彻澄音变为舌面塞擦音④。另参看董同龢《上古音韵表稿》一《声母》2《舌尖音与舌面音》。[16]

黄侃、王力、董同龢的上古音声母的构拟都是依据《嘉定钱大昕全集》卷五《舌音类隔之说不可信》。[17]

在钱大昕、黄侃上古音学说的影响下,几乎没有一位重要的音韵学家(史存直先生除外⑤)在上古音系中构拟过舌面塞擦音。在王力、董同龢之外,高本汉、李方桂、陆志伟、蒲立本、周法高、包拟古、余迺永都是如此[18]。黄典诚《汉语语音史》第一章第一节“上古声韵调系统”所构拟的上古声母系统采用了黄侃的古本音十九纽的学说,只有精组舌尖塞擦音,没有舌叶和舌面塞擦音。[19]另外,孙常叙《古汉语语音》第三编第一章“汉魏以前的汉语辅音”第一节“《切韵》以前的辅音”也采用黄侃的十九纽观点,但书末的“上古音韵字表”采用了王力先生的上古音系统。[20]

四

王箕裘、钟隆林《耒阳方言研究》第二章“语音”指出中古音的知彻澄、章昌禅、见溪群在耒阳市区话的老派中都存在分别读为舌面塞音的、‘的现象⑥,其中的见溪群母都是细音字。今将有关材料转录如下。

知 株昼沾珍张忠竹

章 朱周占针章终粥

见 居九剑金姜供⑦菊

群 剧咎倔鲸柩竞臼

彻 超丑彻趁椿畅宠

澄 除绸撤澄传丈虫

昌 处臭扯川春昌充

禅 薯酬售臣蟾城诚

溪 驱丘怯钦牵腔劝

群 具求杰近群强穷

耒阳方言的这种语音特色该怎样解释呢?可能的解释有以下两种。

其二,知彻澄、章昌禅本来就是舌面塞音(禅是舌面擦音),也就是说耒阳方言读为舌面塞音的知彻澄是保留了唐末五代音,章昌禅是保留了上古音的音值,而见溪群的部分细音字,没有颚化为舌面塞擦音,而是颚化为舌面塞音,从而与知彻澄、章昌禅合流。

这两种音理上的解释哪一种合理呢?这要从汉语语音史的音变规律来考察。

在客赣方言中,知彻澄、章昌禅读为舌尖塞擦音(或舌尖擦音)、舌面塞擦音(或舌面擦音)是非常普遍的现象,这是方言学常识⑧。因此,似乎耒阳方言中的知彻澄、章昌禅应该是先音变为舌面塞擦音,然后才音变为舌面塞音。但是,章昌禅在上古音就是舌面塞音和擦音,知彻澄在上古与端组互补,是端组的二三等音,因此上古音的知彻澄在细音介音的影响下,实际上与舌面塞音的章昌禅是相当音近的⑨。由于舌尖塞音的颚化音变,知彻澄、章昌禅在后世的音变中可能会合流。在耒阳方言中先合流为舌面塞音,然后音变为舌面塞擦音,再发生回头音变为舌面塞音。这样的解释实质上是将耒阳方言中读为舌面塞音的知彻澄、章昌禅解释成了回头音变,即(j)→(j)→(j)。笔者虽不敢说这样的回头音变一定不可能,但总不是很自然。不如直接认为知彻澄合流为章昌禅,而章昌禅保留了上古音的舌面塞音,这种解释更加自然。也就是说,耒阳方言中的章昌禅读为舌面塞音是保留了上古音值,并非后世演变的结果;知彻澄保留了唐末五代音,时代也相当早,并非后世的晚近音变。

五

《罗常培文集》(第一卷)第四章“比较的音韵”有一段很精彩的音理分析:“假使高本汉所拟的上古音可以承认的话,那么,若说章、昌在这个方言里先从上古的、‘变成隋、唐的、‘,再由隋、唐舌面塞擦音、‘变成近代的舌尖塞音t、t,那就未免太迂曲了!由知、彻、澄没有经过颚化一点来看,可见这个方言是不惯于发舌面塞音的,那么上古的舌面塞音的、变成同部位的舌面塞擦音、‘就很容易变成方法相同、部位相近的舌尖塞音t、t了。这种情形和上古音里章、昌、船同端、透、定互相谐声是一样的道理。因此我觉得临川音的这种现象,并不是晚近的演变。”[21]笔者完全赞同罗常培先生这个分析和论断。罗常培先生事实上否定了在临川方言存在回头音变⑩。

有一个方言音变的证据可以证明万波先生构拟的音变过程有问题。根据曹志耘主编《汉语方言地图集(语音卷)》[22],陕西大荔方言中有这样的方言音:

酒(精母细音) 九(见母细音)

作为精母细音的“酒”读为舌面塞音,其音变过程应该是:ts →→。要注意的是,大荔方言中的“九”读,并没有与“酒”一起发生塞音化音变→。这就说明在大荔方言中,ts →→的音变发生在“酒”颚化为舌面塞擦音之前。正因为精母的“酒”发生了→的音变,留下了没有这个空格,才促成见母细音的“九”发生颚化音变,成为。而这个从见母细音变来的,并没有更进一步塞音化为舌面塞音。大荔方言音变显示,在其方言中不存在k(i)→(i)→(i)这样的音变过程。因此,万波先生构拟的赣方言中的k(i)→c(i)→(i)→(i)音变,得不到其他方言的支撑,没有说服力。

六

知彻澄合流为章昌禅,保留了上古音的舌面塞音。这个合流音变一定很早,要早于见组细音发生颚化音变。正因为先有了知彻澄、章昌禅作为舌面塞音的诱导,部分见组细音字没有颚化为舌面塞擦音,而是颚化为舌面塞音,从而与知彻澄、章昌禅合流。

建宁 浏阳 耒阳 南城

其中是否一定有浏阳音(即舌面中塞音c)这个环节,恐怕要因方言而异。至于→t的音变,就犹如舌面鼻音向舌尖鼻音演变,是很自然的音变,在很多方言中都有证据。

根据曹志耘主编《汉语方言地图集(语音卷)》中的“酒-九(尖团)声母的异同”,广东省东北部的平远、蕉岭两地的客家方言中存在见母细音的“九”读为舌面塞音的现象。[22]

酒(精母细音) 九(见母细音)

平远、蕉岭的见母细音读舌面塞音应该是k(i)→c(i)→(i)这个音变过程,也可能是k(i)→(i)的颚化音变过程,都很自然。中间没有经过这个环节,这在音理上十分自然。

据罗美珍等主编《客家话通用词典》,与广东省的平远县差干乡相邻的福建省武平县民主乡坪畲村的方言中,“中古见、溪、群母逢细音条件下,武平多数地方已经腭化为舌面音,而坪畲点读为舌面塞音、h(韵母不是-i、-in、-it时)和舌根音k、kh(韵母为-i、-in、-it时)。”[23]福建的武平县与广东的平远县相邻,都是客家方言区,其见母细音读舌面塞音应属于同一类型的音变现象。有趣的是坪畲方言,从见溪群细音来的舌面塞音、h不与-i、-in、-it相拼,k、kh反而能与-i、-in、-it相拼,且不发生颚化音变,这在方言音变中也可以见到,是正常的现象。

孙宜志《江西赣方言语音研究》第四章“江西赣方言的声母”第五节“见、溪、群母”指出:“见系一二等今读k组声母,见系开口三四等效摄、宕摄和梗摄的白读今读t组声母。”[24]127孙宜志在该书中反驳了万波所构拟的音变过程,提出了自己的构拟:k(i)→c(i)→(i)→t(i)音变。[24]132这与笔者的构拟有较大的不同。笔者承认有舌面塞音这个音变环节,没有舌面塞擦音这个环节;孙宜志认为没有舌面塞音,而有舌面塞擦音这个中间环节。我们不认可孙宜志构拟的(i)→t(i),这个音变在汉语音韵史上和现代汉语方言音变中难以得到支撑。ts→t的音变才是比较自然的,这在谐声字中有很多证明。

七

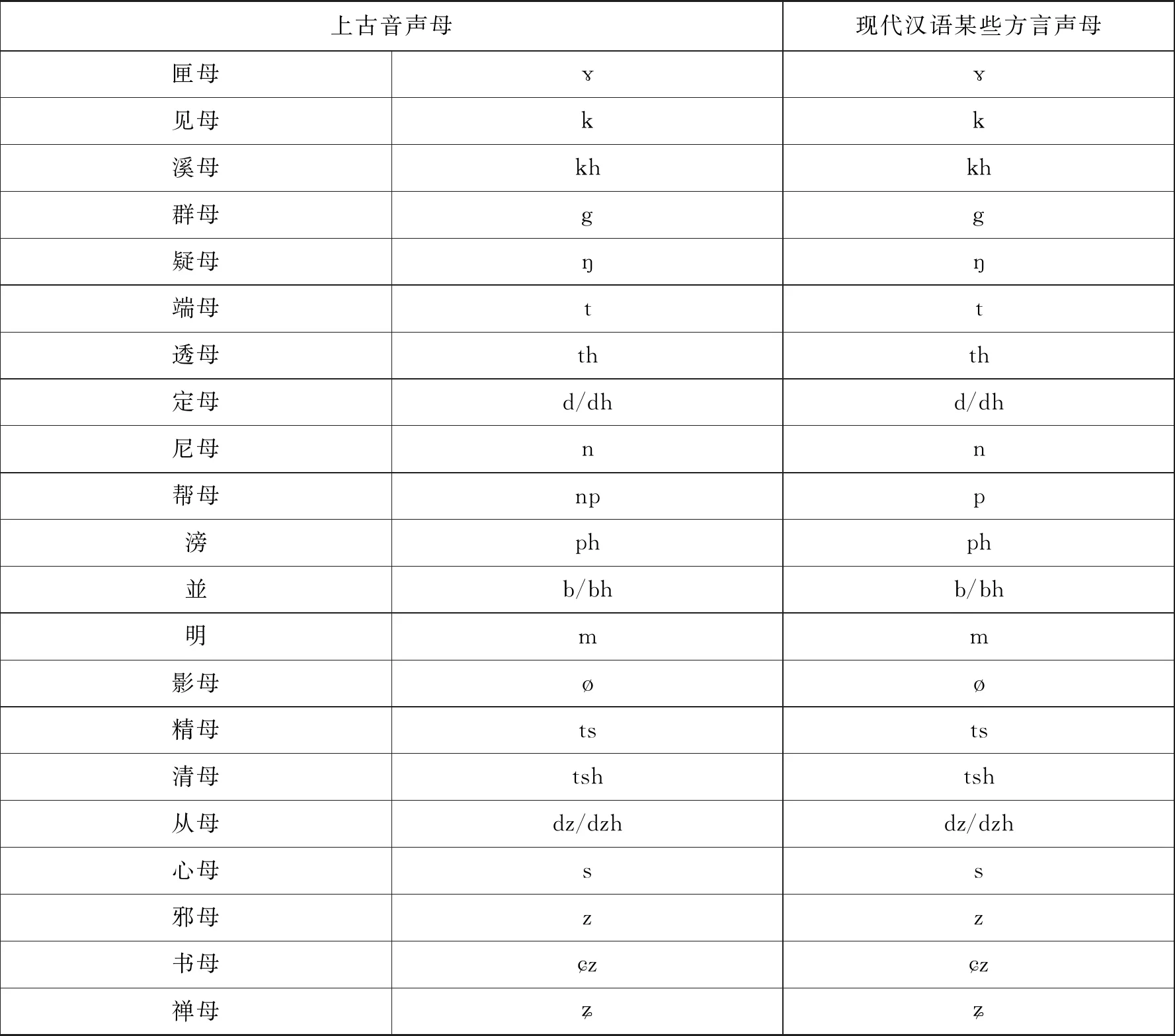

黄侃《音略》提出的古本纽、古本韵在理论上就是认为先秦的上古音到了《切韵》时代其音类是不变的。方言学界一般认为闽方言保留上古音的成分较多。上文提到的《罗常培文集》(第一卷)也认为江西的临川方言中保留有上古音的遗迹。[21]事实上,上古汉语的语音在现代汉语方言中有大量保留,以声母为例,如表所示。

表1 上古音声母的音值在现代汉语方言的保留

再如在客家方言中广泛存在庄组声母与精组声母合流,读为精组ts、tsh、s的现象,这不正是黄侃先生在《音略》中提出的上古音中的照二归精吗?客家方言的精庄合流、归入精组的现象应该是保存上古音的音值。类例甚多,在元音、介音、韵尾方面都是如此。再例如,上古音的蒸部、耕部、阳部、文部、真部、元部,从先秦到现代汉语,其音值变化很小,有的甚至没有变。谈部的音值从先秦到元代基本上不变,到了明代韵尾的m才音变为n,主元音也没有变。

因此,耒阳方言中的章组读舌面塞音应该是保留了上古音的音值,知组保留了唐末五代音,这是完全可能的。目前,没有证据表明其知章组的舌面塞音是宋以后晚起的音变现象。

我们的结论是:在客赣方言中存在的见组声母读为端组声母的现象,万波先生将其音变过程解释为k(i)→c(i)→(i)→(i)→t,本文认为应该没有(i)→(i)这个环节。孙宜志先生解释为k(i)→c(i)→(i)→t(i),没有(i)→(i)这个环节,本文也不赞成,认为(i)→t(i)这个音变没有音理上的根据。我们认为其音变过程应该是k(i)→c(i)→(i)→t。

[注 释]

①“照三归端”是王力先生的概括,并不是黄侃《音略》的原话。《音略》收入《黄侃国学文集》(北京:中华书局,2006年);又见滕志贤编《新辑黄侃学术文集》(南京:南京大学出版社,2008年)。

②向熹:《简明汉语史》(修订本)(上),北京:商务印书馆,2010年,第51页。但史存直《汉语史纲要》(中华书局,2008年版)第四章“声类的发展”将上古音中的照三系声母构拟为舌面塞擦音和擦音。这样构拟的缺点是照三系声母的音值从上古到现在的很多方言就一直没有变化。事实上,舌面塞擦音声母没有这样稳定,在方言音变中可能音变为舌尖塞擦音、舌叶塞擦音或舌尖塞音。

③董同龢:《汉语音韵学》,北京:中华书局,2001年,第289页。知彻澄只出现在二三等字,端透定只出现在一四等字。二者正好互补。

④李方桂《上古音研究》(北京:商务印书馆,1998年)的上古音声母系统中没有构拟舌面塞音。

⑤见史存直《汉语语音史刚要》(北京:商务印书馆,1981年)。《汉语语音史刚要》收入《史存直学术文集》(上海:上海人民出版社,2013年)。史存直先生的上古音声母系统将照组声母构拟为舌面塞擦音。史存直将精组与庄组合并为舌尖塞擦音,是受到了黄侃“照二归精”观点的影响。王力先生《汉语语音史》的上古音系是将精组和庄组分为舌尖塞擦音和舌叶塞擦音两系的。

⑥王箕裘、钟隆林《耒阳方言研究》,成都:巴蜀书社,2008年。新派没有舌面塞音。

⑦“供”今虽读洪音,但在《广韵》属钟韵,是三等韵,属于细音。因此,此处的“供”不属于例外音变。

⑧参看刘纶鑫主编:《客赣方言比较研究》,北京:中国社会科学出版社,1999年,第234-235页;李如龙、张双庆主编:《客赣方言调查报告》,厦门:厦门大学出版社,1992年,第163-165页;胡松柏等著:《赣东北方言调查研究》,南昌:江西人民出版社,2009年,第208-209页。

⑨关于知彻澄娘的音值问题,还可参看罗常培《知彻澄娘音值考》(《罗常培语言学论文集》,北京:商务印书馆,2004年)。罗先生将知彻澄的音值考定为舌尖后塞音,这实际上与高本汉构拟的舌面前塞音非常接近。在一个汉语方言中,我们还没有找到舌尖后塞音与舌面前塞音形成音位对立的现象,二者即使同时存在,也只能是音位的自由变体。因此,将知彻澄构拟为舌尖后塞音或舌面前塞音都是对的。

⑩笔者并不一概否定在方言音变中存在“回头音变”的现象。