体旅融合视域下黑龙江古驿道民族体育旅游资源及开发研究

孙海洋,张良祥,金旭东

(齐齐哈尔大学 体育学院,黑龙江 齐齐哈尔 161006)

联合国世界旅游组织(UNWTO)认为旅游和体育是共生的。目前,国际体育旅游价值8000亿美元,占世界整个旅游业的10%。体育+旅游”相结合的“体旅融合”模式为当今旅游业发展提供了一种新模式。黑龙江古驿道沿线世居10个少数民族,在这“白山黑水”之间各民族形成了许多特色鲜明、绚丽多姿的民族体育活动和带有体育活动的民俗节庆。以古驿道为核心,修复活化古驿道,把古驿道民族传统体育资源和驿道沿线名山、名水、名镇、名村等自然生态、文化旅游结合起来,使古驿道成为“发展之道”和“乡村振兴之道”就显得具有重要的战略意义和深远影响。

一、黑龙江古驿道

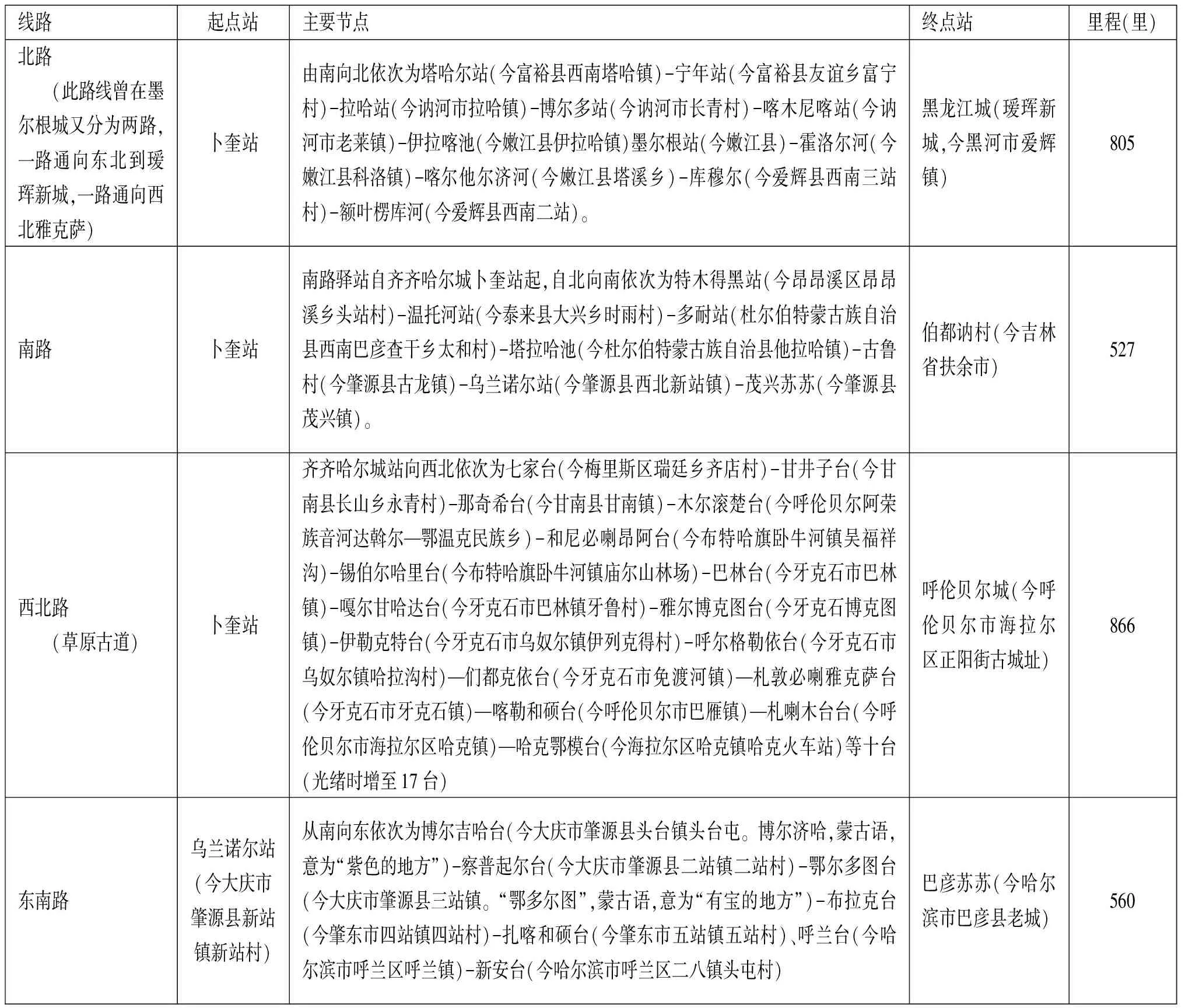

古驿道是中央政府与地方之间物资运输、军队调动、传递谕令和公文、官员往来的重要咽喉要道,驿道设有驿站,供传递官府文书的差役和来往官员途中食宿休息、换马的场所。清代黑龙江古驿道的建立是清政府为防御沙俄侵略东北,加强驻守北疆边陲的黑龙江将军与朝廷之间的联系,在东北边疆黑龙江流域相继修建了以卜奎(今齐齐哈尔)为轴心的四个方向线路交通枢纽[1]。星罗棋布,纵横交织的北疆古道贯穿于黑龙江省境内逾千公里(见表1),是站人和当地各族人民一起披荆斩棘,胼手胝足,在苦寒之地和深山密林中共同开发和建设的结果。

表1 黑龙江古驿道线路及节点示意

东北边疆是中华民族文化最丰富的地区之一。清代黑龙江古驿道是中央和地方联系的纽带,是各族人民经济文化交流的渠道和多民族民系文化形成发展的历史轨迹,它是国家统一之路、经贸之路,也是文化传播发展之路[2]。作为多种社会功能的交通重要通道,驿道在不同历史时期的拓展和成熟,不但加强了中国东北地区的边境防御,而且连接了北方少数民族与中原文化之间的沟通与交流,推动了黑龙江流域农业、手工业等社会经济和文化教育事业的发展,也加强了各少数民族之间的交往团结和融合发展,而且这些交流路径成为当今的公路和铁路的路线,为黑龙江地区交通事业的发展打下了坚实基础。

宣统元年(1909年),黑龙江的驿站、驿道受铁路、公路、航运、电报、电话、火车、汽车等新式交通通讯的影响,逐步被现代的邮政体系所取代,驿站废除[3]。各站“站丁”由兵籍改为民籍,结束了跑马传信的历史,“站人”生活习俗渐渐消失,驿站和驿道这个称谓逐渐谈出人们的视野。

二、黑龙江古驿道民族体育旅游资源

各民族在历史发展过程中创造并传承下来的体育资源是实现体育+旅游产业融合发展的前提。

(一)民族传统体育项目资源

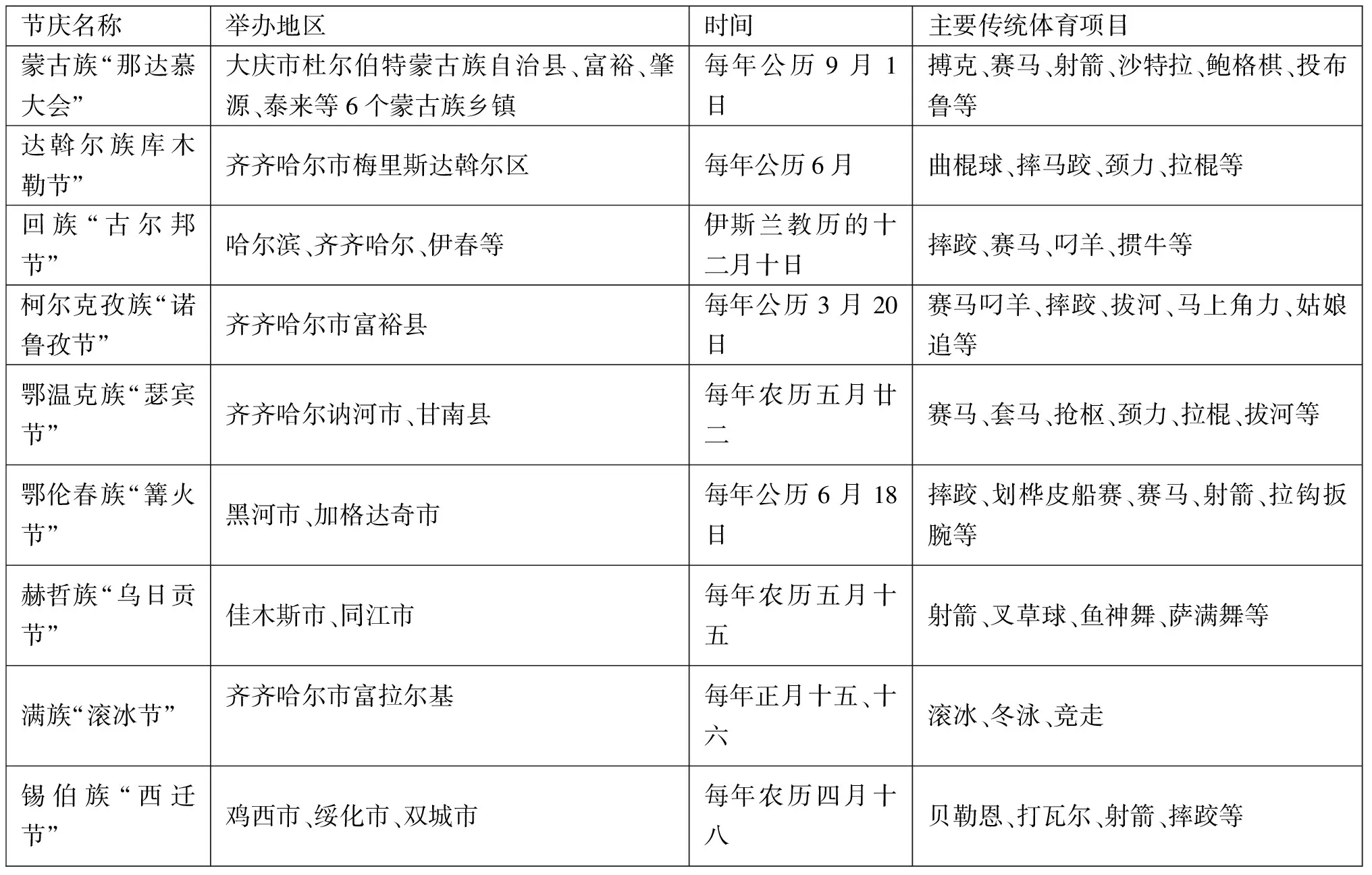

黑龙江古驿道沿线分布着众多特色各异的古村落、文化史迹和具有内在主题关联的线性文化景观[4]。驿道山地、水体、建筑、历史和民俗等乡村自然和人文资源是发展体育旅游业的基础和条件。驿道沿线鄂伦春、鄂温克、达斡尔、蒙古等少数民族先民依托松嫩两江共同开辟了自己的生产生活家园,站人在极度艰苦的环境下和当地居民杂居并和睦相处,各民族间的文化在这里交汇融合,相互依托和滋养。人们渐渐地把对这片土地的诉说沉淀在语言、饮食、服饰、体育活动和建筑中[5]。不同文化景象的民族传统体育项目便在时光变幻中形成五大类近二百个具有代表性资源分项(见表2),如珍珠球、颈力、赛马、摔跤等项目被列入省、自治区和全国少数民族传统体育运动会的正式比赛项目和表演项目。

驿路民族体育文化资源兼收并蓄各民族体育之特色,是地方文化与外来文化不断延续、融合与发展的结果,体现了个性化、特色化的差异性和地方性特征,映射出中华民族体育文化的深层内蕴。如:北方游牧民族的“骑射文化”,达斡尔族的“波依阔”文化(传统曲棍球竞技)等项目已被纳入省级和国家级非物质文化遗产名录。

(二)民俗节庆旅游资源

从民俗文化资源看,古驿道沿线拥有蒙古族、达斡尔族等多个少数民族。每逢春节和传统民俗节庆活动,古驿道站人与土著族人一起在驿站、旗屯、民屯举行射箭、射弩、摔跤、颈力、赛马、挥套马杆、枪枢和赛“米日干车”、曲棍球、习武、马爬犁和“滑雪”等娱乐活动。代表性的传统民族节庆文化景观有“库木勒节”、“那达慕大会”等民族节庆活动(见表2)。丰富多彩的民族民俗节庆,草原生态游、民族风情与历史文化旅游、冰雪旅游、湖泊水域旅游等旅游文化产业为古驿道体旅融合发展提供了载体和舞台,并产生了社会效应。

表2 黑龙江省世居民族节庆与民族传统体育项目

1.库木勒节。库木勒节是达斡尔族全体族人的节日,每当“库木勒”(野生柳蒿芽)成熟时节,达斡尔族人都会进行曲棍球、扳棍、颈力等竞赛活动,体育活动和“哈库麦勒”舞蹈成为节日活动亮点。

2.瑟宾节。每年的6月18日,鄂温克族同胞在大草原上都以民族歌舞、民族传统体育竞技和游戏等方式欢庆本民族“欢乐、祥和”节日。作为国家级非物质文化遗产,瑟宾节积淀千百年沧桑往事,涵纳万千种鄂乡风情。

3.东迁节。柯尔克孜族亦堪称“马背上的民族”,每年8月2日勤劳智慧的柯尔克孜人欢聚在嫩江草原上的乌裕尔河畔享受大自然和赛马、刁羊、“姑娘追”、骑射、摔跤等游戏竞技带来的快乐。

4.那达慕大会。每年7、8月间,在辽阔的大草原上,蒙古族百姓身着节日盛装进行原始古朴的歌舞[6]。惊险刺激的马术、力量与技巧完美结合的摔跤等传统民族体育活动,以表达对美好生活的向往和寄托。如今那达慕节也已成为民族体育与旅游经济互动的综合性草原盛会。

5.冰雪节。冰雪节是北方人以冰雪为载体的传统佳节习俗。冰雪节上主要有滑冰车、溜冰、冰爬犁、冰尜、冰陀螺等众多少数民族传统冰雪项目,这些传统冰雪项目的开展一般在开幕式或者娱乐活动中。如:以“冰捕”和“冰钓”为主要形式的冬捕节,每年吸引大量海内外游客,给地方带来重大商业契机。滚冰节(走百病),省级非物质文化遗产项目。每年正月十五、十六是满族“走百病”“脱晦气”的风俗,人们在嫩江的冰面上念着口诀、滚动身体嬉逐娱乐。

三、黑龙江古驿道民族体育旅游资源开发路径

在全域旅游新时代背景下,以古驿道为载体,以驿道沿线景观环境为纽带,进一步发挥民族体育在古驿路旅游廊道文化建设中的作用,能为实现新时代边疆体育旅游业繁荣发展和健康中国建设目标提供理论支撑和规划思路。

(一)大力挖掘古驿道文化,增加古驿道附加值

注重驿道沿线文物遗迹综合考证和对驿道民族体育资源进行再梳理、再挖掘、再发现、再活化。结合古驿道实际状况,突破同质化思维,赋予其新文化内涵,增加体育+旅游观光功能,规划以“清代四条驿路”为中心,以“宁年站”“水师营”“溜马场”(跑马趟子)等遗迹为辅助景点。在古驿站所在地将驿站的原貌加以规划,科学适时开发,恢复重建驿站遗址。按各地地域元素、宗教信仰和风俗习惯、非遗项目在驿站沿线各地区建成驿道人文旅游景点或博物馆,将驿道沿线故事或古驿道传说等线性文化的特色优势充分体现,实现旅游和古驿道上的驿站遗迹、红色景点等完美结合。如:位于三岔河畔的“站人登陆点遗迹”、肇源县省级非物质文化遗产的“古驿道站丁习俗”、嫩江县墨尔根古驿道驿站博物馆(墨尔根古驿道全国重点文物保护单位)、科洛镇石头沟村史博物馆。通过习俗和博物馆向民众展示边疆独有的驿道文化、站人文化、经济文化和政治文化。

立足“节庆”和“冰雪”两大核心资源,以“驿道+节庆”“驿道+冰雪”旅游模式为抓手,弘扬民族传统体育文化,发挥民族节庆引领和文体旅融合新优势,形成广泛认同的民族传统体育健身符号和“驿道文化”体育旅游品牌,让地域节庆和赛事活起来,带动文化体育旅游消费,扩大驿道“体育+旅游”的影响力和古驿道附加值。如:在“站人节”(每年的6月11日)举办古驿道马拉松、“站人赛马会”、自行车、摩托车、水上、空中、定向越野等户外运动项目。在冬季开展与冰雪旅游有关的系列活动赛事。如:冰上系列速滑挑战赛、冰雪嘉年华、冰雪马拉松(不同距离的“欢乐跑”“幸福跑”“迷你跑”“小童跑”等),让游客在愉悦身心的同时,加深对驿道风土民情和传统体育文化的热爱,使古站驿道成为一条兼具旅游观赏、休闲运动、文化感悟功能的多元特色主题旅游线路。

(二)发挥专业机构和学术团体作用,构筑共有共享的民族传统体育精神家园

成立黑龙江省古驿道文化旅游联盟,加强与大中专院校、体育部门、旅游管理机构、学术团体、地方志和科研机构合作,访驿站驿道古迹,寻民族体育遗风,建立黑龙江古驿道文化学术研究站点。收集整理古驿道文化、站人生活习俗史料,凝炼精神文化,著书立说、出版专辑、制作邮票、信封、明信片、等相关作品。如:张守生主编的《齐齐哈尔古驿站及站人文化》、张庆山的《神驰嫩江驿站》、李景华的《驿站史话》等。充分运用数字赋能创造开发古驿道民族体育题材文化内容,让这些地域故事活起来,从而提升古驿道旅游形象的文化内涵、古驿道文化旅游资源的开发层次和水平。坚持“挖掘与整理并重,保护与利用并举”原则和机动灵活的工作形式,增加内部居民对本区域内独特的古驿道文化认识、认可、认同、认定,形成高度的文化自信,形成全域环境,合力深入推进古驿道体育文化资源研究与发展传承。

(三)利用“互联网+”,打造古驿道特色文化服务品牌

首先,充分挖掘古驿道文化,整合其所涉及的驿站文化、民族文化、自然文化等旅游资源,打造古站驿道复合型文化空间。形成民族体育节庆、冰雪运动、古驿道马拉松、赛马会等独特的体育运动标识。其次,借鉴茶马古道、南粤古驿道和旅游发达地区先进经验,以古驿道历史文化、沿线田园风貌和特色景观等为题材,拍摄、录制形成历史文化宣传画册、系列宣传片、云演艺、云展览等音像资料、纪录片或3D网络游戏。以家喻户晓的诗词与故事为招牌,利用网络媒体(微信、微博等社交软件)、IPIV、手机等现代传播技术进行旅游形象传播[7]。打造北方的齐齐哈尔—黑河—大兴安岭地区黄金古驿路廊道。最后,运用互联网+模式,通过阿里巴巴、携程等网站、微博、微信等平台和旅游直播、旅游带货等新经济业态营销模式扩大黑龙江古站驿道文化在全省、全国的影响和“全民传播”,提升游客对古驿道民族体育旅游资源的感知度和消费欲望,使古驿道旅游始终焕发弥久常新的意蕴,最终以文化驱动经济的发展。

(四)打造古驿道民族体育旅游目的地,拉动区域经济发展

当下,注意力成为稀缺的资源,依托有特色有趣味的古驿道文化资源优势不断吸引众人眼球,以此来打造特色旅游产业链,创新旅游发展业态,促进古驿道民族体育文化与旅游的深度融合,成为带动区域经济发展的有效载体和新的经济增长点。如:近年来,黑龙江省讷河市构建医养融合的民族传统体育服务体系,把全域旅游定位成未来发展的核心产业,通过聚焦运动休闲、度假、研学、亲子、青春、康养和体育竞赛观赏等不同主题,发展全域旅游,实现产业融合。兴旺鄂温克民族乡索伦村获得“全国乡村旅游重点村”称号,讷河市荣获“中国最生态文旅休闲城市”称号。古驿道旅游产业链加强了民族体育资源的传承与保护。

总之,黑龙江古驿道是当时东北范围内跨地区、跨文化人类文明交流与互惠的核心路径,是沟通边域内外经济交往的商贸通道,也是民族迁徙与文化交融的重要途径。积极挖掘、整理和综合利用古驿道民族体育辉煌灿烂的历史文化,打造古驿道民族体育旅游热线,进一步激发旅游市场活力,讲好古驿道故事,充分发挥“体旅融合之道”驱动力,撬动乡村振兴,把民族体育基因传承好,让民族传统体育鲜活起来,是历史赋予我们的职责。