血管内成型治疗在高龄AIS患者中的应用

张 乐 孙 勇

脑卒中是世界第二大死亡原因,其中缺血性脑卒中占据其中的80%[1]。针对脑卒中发生率的流行病学研究显示,我国急性缺血性脑卒中(acute ischemic stroke,AIS)的发生率位居东亚地区的首位,目前已经成为威胁我国人口健康的主要原因[2]。AIS主要是由于各种原因引起颅内血管栓塞,及时开通闭塞血管恢复大脑的血供,是当前AIS患者的主要治疗原则。静脉溶栓治疗由于严格的时间窗及有限的开通率,使受益人群有限。2018年AIS治疗指南已经建议将机械取栓作为AIS患者溶栓失败后的补救治疗,相关研究也证明机械取栓在AIS 患者中的安全性及有效性,血管再闭塞作为术后并发症,研究认为该并发症能够影响取栓患者的临床预后[3~5]。国内急性缺血性脑卒中血管内治疗试验表明,AIS患者介入取栓术后约21.4%合并颅内血管再闭塞,需行血管内成型治疗[6]。但针对高龄AIS患者行血管内成型治疗的研究较少,年龄是否影响AIS患者的预后结论尚不确切。本研究收集笔者医院近两年行血管内成型治疗的AIS的患者的临床资料,探讨机械取栓联合血管内成型治疗在高龄AIS患者中的疗效与安全性。

资料与方法

1.研究对象:收集2019年1月~2021年1月因急性大血管闭塞于连云港市第一人民医院行机械取栓治疗患者的临床资料。纳入标准:①经影像学证实的颅内急性大血管闭塞患者,入院时NIHSS评分≥6分; ②发病前改良Rankin量表(mRS) 评分≤2分; ③签署血管内介入治疗手术同意书;④术中因责任血管狭窄或再闭塞行球囊扩张或支架置入治疗。排除标准:①近期行大手术,存在凝血功能障碍;②经CTA、CTP等影像评估,大面积核心梗死已经形成;③影像学存在出血表现;④患者家属不同意手术。本研究通过笔者医院医学伦理学委员会审批。

2.手术方法:手术由两名富有经验的神经介入科医生完成。常规行股动脉穿刺,首先于闭塞血管位置行机械取栓治疗,手术方式采用抽吸联合支架取栓技术(Solumbra技术),责任血管开通后予以观察30min,若能够维持良好的前向血流则予以结束手术,若术中造影发现存在责任血管狭窄或再闭塞时予以球囊扩张,或球囊辅助下血管内支架置入维持血管前向血流。

3.手术结束标准:①责任血管开通,前向血流达到(mTICI≥2b)等级;②取栓中发现责任血管区出现明显的造影剂外渗,术中CT提示实质性出血;③术中支架置入后,复查造影提示原位血栓形成,经静脉血小板受体拮抗剂替罗非班注射后仍不能溶栓。

4.收集资料:记录所有患者的年龄、性别、入院GCS评分、NIHSS评分、发病至手术穿刺时间、麻醉方式、介入手术总时间、动静脉溶栓、血小板受体拮抗剂的使用情况以及患者血管闭塞位置。根据改良脑梗死溶栓(mTICI)治疗后血流评分标准,≥2b级定义为前向血流良好,血管再通;改良Rankin量表(mRS)评分,评分等级0~6分,定义mRS≤2分为预后良好,3~6分预后不良,其中6分为患者死亡。以术后颅内出血作为患者安全性指标的评价标准;以术后6个月随访时的mRS评分作为预后评价标准。

结 果

1.研究对象一般资料:212例AIS行介入取栓的患者中,共42例(19.8%)行血管内成型治疗,在纳入的42例研究对象中,男性9例,女性33例,7例采用单纯球囊扩张,35例行血管内支架置入处理。术后症状性颅内出血人数12例(28.6%),随访时mRS评分≤2分13例(30.9%),术后随访死亡人数5例(11.9%)。

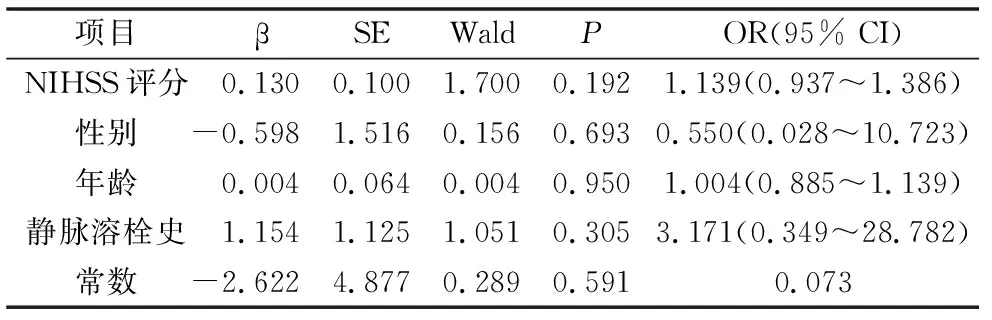

2.高龄组间患者临床资料比较:高龄组患者9例,平均年龄为76.1±3.7岁,发病时间5.00±1.39h,出血转化发生1例,预后良好3例。低龄组患者33例,平均年龄为60.5±9.1岁,发病时间5.90±1.36h,出血转化发生11例,预后良好9例。两组患者年龄、血清白蛋白水平、冠心病史比较,差异有统计学意义(P<0.05),两组患者入院NIHSS评分、术前静脉溶栓史、术后出血转化发生率等观察指标比较,差异无统计学意义(P>0.05,表1、表2)。多因素Logistic回归分析显示,年龄并未影响患者的临床预后(P=0.95, OR=1.004, 95%CI:0.885~1.139,表3)。典型病例手术图片详见图1。

表1 高龄组间患者基线资料

表2 随访6个月mRS评分分布 (n)

表3 预后影响因素多因素Logistic分析

图1 典型病例手术图片患者以“突发意识不清6h”入院,CTA提示基底动脉闭塞,予以急诊取栓治疗;A路径图下神经微导丝通过基底动脉闭塞段;B支架取栓后造影,箭头表示基底动脉中段狭窄,造影提示大脑后动脉远端血流延迟;C支架定位后造影,箭头指示支架远端标记点;D支架释放后基底动脉正位造影显示:基底动脉狭窄部改善,大脑后动脉远端血流灌注明显改善

讨 论

本研究结果表明,比较于年轻人群,高龄患者发病时症状相对较重、手术时间更长,考虑原因可能是由于高龄患者血管壁钙化、迂曲严重,增加了手术的难度,导致手术时间延长[7]。但高龄AIS患者取栓术中合并血管狭窄或再闭塞行血管内成型治疗时,患者在术后出血转化、临床预后等方面比较,差异无统计学意义。

本研究中患者取栓后观察30min再次造影,明确血管开通情况,若发现血管狭窄或者再闭塞,首先行球囊扩张,若血流能够维持mTICI>2b等级,则予以结束手术,否则采取球囊辅助下支架置入治疗,本研究中关于取栓技术未进行比较,然而针对两种取栓方式, Almandoz等[8]比较了直接抽吸(ADAPT)与Solumbra两种技术在取栓中的应用,提示ADAPT技术较Solumbra技术能获得良好的临床结局。2017年发表的ASTER随机实验结果表明,在接受机械取栓的前循环缺血性脑卒中患者中,与支架取栓比较,ADAPT技术在血管开通率(85.4% vs 83.1%,OR=1.20,95% CI:0.68~2.10)、24h NIHSS评分、90天预后结局及不良事件比较,差异均无统计学意义[9]。虽然ADAPT抽吸技术能够减少手术时间,但针对颅内远端细小分支血管血栓较支架存在明显不足;支架取栓虽然手术时间长,技术复杂,却能为患者解决远端血栓及血管在狭窄问题,但也存在血栓逃逸现象。考虑两种取栓技术各有优势,治疗应该个体化。

AIS患者治疗重点在于及时开通闭塞血管血流,挽救缺血半暗带,因此维持良好的前向血流至关重要。研究认为,血管再闭塞是取栓术后患者预后不良的独立危险因素,且术后血流恢复情况能够明显影响患者的预后水平[5]。Goyal等[10]比较取栓术后血流等级mTICI=2b和mTICI=3再灌注患者的安全性(3个月病死率、症状性颅内出血)和疗效(住院期间NIHSS评分的绝对和相对降低、功能改善),与mTICI2b的患者结果比较,mTICI 3再灌注患者住院期间NIHSS绝对降低率更高(5.5% vs 4.2%,P=0.003)、mRS 0~2分比例更高(55% vs 44%,P=0.040)、症状性颅内出血发生率更低(6% vs 12%,P=0.028)。因此在AIS 患者介入取栓合并血管狭窄或者再闭塞时,应及时采取球血管内成型治疗以维持良好的血流灌注。

针对高龄AIS患者的研究目前结论不一。2018年血管内治疗指南推荐高龄单纯性大血管闭塞患者可以选择血管内治疗(Ⅰ类推荐,A级证据),但对高龄并没有予以明确定义[1]。同期发布的AIS患者血管内介入指南推荐血管内治疗的年龄>18岁,针对高龄患者也并未提出合理的年龄界限[3]。刘叶辉等[11]研究高龄颈动脉狭窄患者施行血管内支架成形术治疗的可行性和安全性,结果认为高龄患者行动脉支架成形术的安全性和有效性还需进一步评价,研究对象高龄定义>80岁。Azkune等[7]同样以80岁为界限研究高龄患者机械取栓术的临床结局,发现80岁以上患者的住院并发症发生率明显更高(61% vs 38%,P<0.05),3个月总体随访病死率达到13.6%,病死率明显高于80岁以下患者(19% vs 10%,P=0.319),该研究中病死率较高可能与老龄患者入院较高的NIHSS评分有关,但差异并无统计学意义。然而更多的研究结果认为,高龄AIS患者行机械取栓治疗,仍能够获益,即使超高龄患者,也不应排除在血管介入治疗之外[4,5,12~15]。

国内急性缺血性脑卒中血管内治疗试验表明,机械取栓的患者约21.4%合并颅内血管再闭塞,需行血管内介入治疗[6]。在本研究中,血管内成型治疗的患者占19.8%,与上述研究结果一致。血流恢复情况作为影响高龄AIS患者术后神经功能恢复的因素,导致其血流不畅的原因可能是血管夹层、血管痉挛或动脉粥样硬化。当出现血管狭窄程度>70%、远端血流受损或再次闭塞的证据时,可考虑行血管内补救治疗[16]。国外针对前循环大血管闭塞行补救性支架置入的研究发现,在取栓中出现血管难治性再闭塞时,支架置入组比较于无支架置入组患者预后良好差异有统计学意义(35.3% vs 7.1%,P=0.039),但两者的病死率与症状性颅内出血的发生率比较,差异无统计学意义[17]。针对动脉粥样硬化引起的颅内血管狭窄,研究认为补救性支架置入或者球囊扩张治疗,能够获得更好的血流再通率,并不增加术后出血及病死率[6]。陈付文等[18]对取栓中29例再通失败的AIS患者中18例行支架置入治疗,其血管再通率(88.9% vs 36.4%,P=0.003)、预后良好率(55.6% vs 18.2%,P=0.047)较非支架组比较,差异无统计学意义,同样两组患者术后出血及病死率比较,差异无统计学意义。吴小兵等[19]研究球囊扩张在原位狭窄中的应用得到相同的结论。本研究中,行球囊扩张或支架置入治疗,均未增加高龄患者术后出血的发生率,安全性与之前研究保持一致,同时高龄因素并未显著增加患者的不良预后。

本研究采用Solitaire AB取栓支架作为颅内永久性置入支架,术后予以替罗非班抗血小板治疗,目前研究认为,小剂量替罗非班能够改善取栓患者的预后,但使用剂量及时间仍无统一标准[20]。在针对AIS患者血管内成型治疗中,也存在着支架置入后原位血栓形成的情况,笔者一般将替罗非班(25mg,50ml)配成250ml 0.9%氯化钠溶液,按照每千克体重3min内静脉注射3ml,观察5min后复查造影。有时存在原位血栓并不能溶解的情况,考虑支架置入反而增加了血栓形成倾向,予以放弃支架置入,改为保守治疗。

综上所述,本研究由于是单中心回顾性研究,病例样本数量有限,研究结果存在一定的局限性,未来仍需更多的研究来支持相关结论。高龄AIS患者机械取栓再通失败后采用球囊扩张或支架置入治疗,不仅能够维持良好的前向血流,而且并不增加患者出血转化及不良预后的发生率。