刘少奇留学苏俄始末

张明金

1898年11月24日,刘少奇出生在湖南宁乡县花明楼炭子冲一个农民家庭。他的青少年时期正是中国封建王朝没落、新文化运动兴起的革命年代。他刻苦求学,崇尚革命,探求真理,积极参加爱国运动。特别是1917年俄国十月革命的胜利,对刘少奇的革命人生产生了巨大的影响。

刘少奇后来回忆这段人生历史时说:那时我很年轻,对列宁创立和领导的无产阶级革命学说极其崇敬。“十月革命的成功,给了全人类、同样也给了被压迫的中国人民以极大的希望。正是因为十月革命的感召,我们中国的先进分子才从长期的摸索中获得马克思列宁主义这个武器,并用这个武器来认真地分析与解决中国问题。于是,1921年就产生了中国共产党,并使中国革命的面貌为之一新。我们中国人民的革命,在过去就是学习苏联,‘以俄为师,所以能够获得今天的胜利。在今后我们要建国,同样也必须‘以俄为师,学习苏联人民的建国经验。”

刘少奇的上述所言,也是他早年积极参加五四运动,决定留学苏俄,“以俄为师”,走上一个职业革命家道路的最初启蒙和他早期革命人生道路的一段真实写照。

参加五四运动,做出留学苏俄的人生抉择

1919年4月,第一次世界大战的战胜国在巴黎召开“和平会议”,中国代表提出收回在山东的主权,取消“二十一条”不平等条约等正当的要求,却遭到会议的操纵者拒绝,他们悍然决定将德国在山东享有的一切特权擅自转让给日本。随后,五四运动相继在北京、天津等地爆发。此时,在长沙私立育才学校学习的刘少奇被五四运动所吸引,并積极参加到这一爱国运动之中。

刘少奇目睹和参加学生运动,进一步激发了他的革命激情。他将原来的名字“刘渭璜”改为“刘少奇”,寓意“少有奇志”,并以此成为他后来献身于中国革命的一世英名。其间,刘少奇一面参加学联组织的小分队“务期普及”宣传活动,一面积极做到北京看一看学生的爱国热情和全国性的大斗争的准备工作。

1919年6月,刘少奇来到北京。这时,北京的五四运动已接近尾声。但刘少奇仍然积极参加了北京、天津等地的学生运动,并在天安门广场露宿了几天。刘少奇在北京的日子里,面临着个人前途的选择。这时,到西方国家去留学,学习西方先进的科学技术、学习革命的理论,是五四运动前后先进知识分子认定的救国道路。国内的许多地方,掀起了一股留法热潮。湖南省的留法勤工俭学活动,在当时搞得比较红火。刘少奇产生了留法的念头。因此,刘少奇拜访了当时留法勤工俭学的发起人李石曾、范静生,并在他们的推荐下进了保定育德中学附设的留法高等工艺预备班,成为第三期的学生。

青年时期的刘少奇

此时的保定育德中学留法预备班,经过了两年的创建已初具规模,设有实习工厂,下分锻工、锉工、翻砂、机械四部,每部又分成几个组。各部、组的实习内容每周更换一次,循序进行。刘少奇在这里学到了一些较好的手工艺。同时,育德中学是一所进步的学校,刘少奇在这里读到了《新青年》《每周评论》《东方》和育德中学自办的一些进步刊物,学习了李大钊的《我的马克思主义观》等文章,进一步了解到国内外形势和俄国十月革命及布尔什维克的情况,这使他原定留学法国的想法开始转变,进而对红色苏俄十分向往。他渴望了解在西方与苏俄所发生的无产阶级革命运动。

1920年6月,刘少奇从保定育德留法预备班毕业,回到北京筹措留法勤工俭学的费用。这时,留法勤工俭学活动正在衰落之中。刘少奇在北京、天津找不到留学的门路,又因直皖战争爆发,交通阻隔,欲回湖南不成,身上的钱也快用完了,只好暂住在北京鼓楼附近的一位同学家里。刘少奇在北京逗留期间,抓紧机会阅读了一些进步刊物,对马克思主义、俄国无产阶级革命,有了进一步的向往之感。正在这时,长沙《大公报》报道了毛泽东、何叔衡等创办俄罗斯研究会,发布了组织革命青年到俄国勤工俭学的消息。于是,刘少奇决定去苏俄留学。

刘少奇萌发留学苏俄的念头,是他忧国救民的必然选择。他后来回忆说:“我就是在马克思主义传到中国来以后,在1920年看到的马克思、共产党小册子。从前听到过社会主义、无政府主义,后来看到无政府主义的小册子,又看到马克思主义的小册子。此外,还有一个最大的事情,就是俄国十月革命的胜利。这个革命把全世界想要革命但又没有找到出路的人都惊醒了。特别是在中国,我们那时感觉到了亡国灭种的危险,但又不晓得朝哪里跑,这一下就有办法了。俄国十月革命的胜利和世界上特别是欧洲无产阶级革命运动的发展,工人运动的发展,再加上中国国内五四新文化运动和爱国运动,在这样的情况下,中国的许多先进分子研究马克思主义,成立了许多马克思主义研究小组。开始是带研究性质的,到后来才联合起来成立共产党。”他还说:“在当时,接受马克思主义并不是随便接受的,而是经过了研究、考虑、和无政府主义者辩论之后,认为它确实是真理,确实能救中国,才确定接受的。”

1920年8月直皖战争结束后,刘少奇匆匆返回湖南。他通过原玉潭学校的老师梅怡成,在长沙找到何叔衡,再通过何叔衡找到长沙俄罗斯研究会,并认识了船山学社社长贺民范。10月,刘少奇经贺民范介绍,加入中国社会主义青年团。贺民范给刘少奇写了一封信,推荐他到上海外国语学社主攻俄文,做留学苏俄的准备。

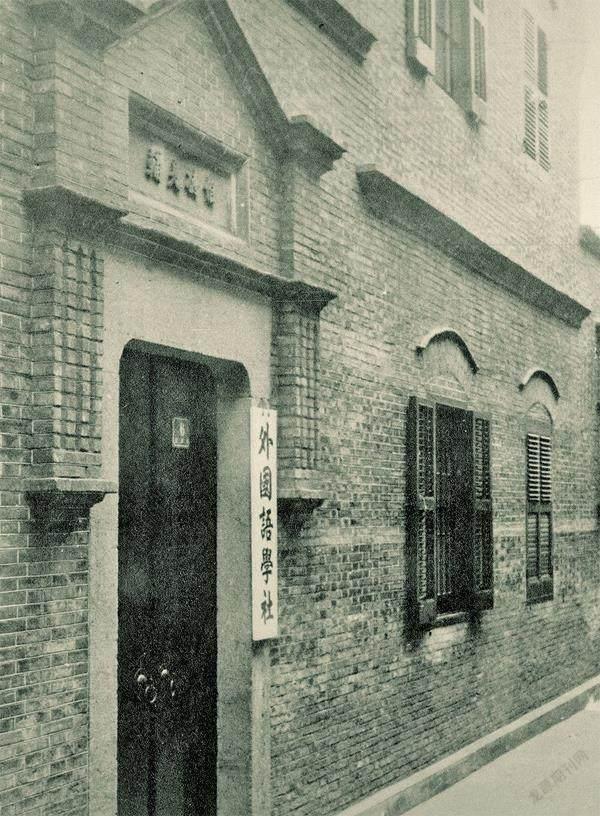

上海外国语学社由上海共产主义小组于1920年9月创办,其负责人杨明斋是共产国际派来的。刘少奇来到上海后,住在霞飞路(今淮海中路)渔阳里6号。这是一座二上二下的石库门弄堂,是社会主义青年团中央机关所在地。杨明斋在这里办了华俄通讯社。杨明斋和青年团负责人俞秀松在楼上办公。刘少奇和其他人等住在楼上东厢房学员集体宿舍。

外国语学社旧址

在上海外国语学社,刘少奇学习了俄文和马克思列宁主义的基本知识。他阅读了《新青年》、《时事新报》副刊《学灯》、《民国日报》副刊《觉悟》等报刊,同时参加社会主义青年团的一些社会活动。其间,刘少奇与从湖南来的青年任弼时、萧劲光、任岳、周昭秋、胡士廉、罗亦农、卜士奇等人相识。由于刘少奇的年龄要大一些,又显得成熟和持重,大家都把刘少奇作为老大哥看待。刘少奇也和大家相处得很好。刘少奇他们听过上海复旦大学教授陈望道、上海《民国日报》总编辑邵力子以及李达、陈独秀、沈雁冰等所作的报告。

刘少奇在上海外国语学社,最大的难题就是学俄语了。因为在那么短的时间里就要掌握必备的俄语能力,绝不是一件轻松的事情。因此,刘少奇在学习中努力刻苦,争分夺秒,给同学们留下了很深的印象。萧劲光后来回忆说:少奇同志几乎没有个人爱好,从不闲聊天,也不随便上街。我们虽不住在一起,但是看见他的时候,多是在学俄文,阅读《共产党宣言》,思考着中国革命的问题。

怀着“以俄为师”的憧憬,踏上充满艰险和漫长的留苏路程

1921年4月初,刘少奇和同学们在上海外国语学社经过半年的学习后,上海共产主义小组决定把他们分成几个小组,分别派往苏俄留学。刘少奇与任弼时、萧劲光、曹靖华等十几个人被分在一个小组。

出发之前,刘少奇他们都精心化了装,打扮成从事各种职业的旅客。刘少奇、萧劲光化装成裁缝师傅,任弼时化装成理发师,曹靖华化装成新闻记者,等等。大家都装作互不认识,只是暗地里互相关照,以眼神交流,以約好的动作来示意。

为了防范俄国革命对中国的影响,从1918年起,黑龙江省督军鲍贵卿就封闭了中俄边境,切断了中俄交通。因此,刘少奇他们只能从海路取道当时仍被日本占领的海参崴(符拉迪沃斯托克)赴俄。1921年4月初,刘少奇他们经过上海外国语学社负责人杨明斋的联系和安排,带着陈望道、李汉俊和维经斯基写的介绍信,离开上海取道长崎和海参崴赴俄。

刘少奇他们都是初次远行到北方,4月从上海出发时天气还比较暖和,谁也没有带寒冷气候下的衣服。哪知道海参崴的气候依然寒冷,到处冰天雪地。他们只好找了当地中国居民开的一家小旅馆住下来。

这时,苏俄红军已经控制了伯力(哈巴罗夫斯克),与日本控制的海参崴形成对峙局面。因此,当刘少奇他们一到海参崴,就被北洋政府驻海参崴领事馆所注意。他们误以为刘少奇等人是孙中山派往苏俄的人,便借故把他们几个人抓回去审问。刘少奇只得见机行事。

领事馆大厅里摆开了阵势,两旁站着刀枪手,杀气腾腾。审问者端坐桌前,先问刘少奇的姓名、籍贯、职业等。

刘少奇虽然初遇审问场面,但事前做了心理准备。他镇定自若地应付着眼前的一切,故意用浓重的湘音回答问题,不露半点破绽。他说自己是湖南人,因家乡严重受灾,衣食无着,迫不得已背井离乡,出来做手艺谋个生计。

审问的人口气缓和了些,又问会什么手艺。刘少奇连说带比画,说木工、铁工、缝纫,都拿得起来。审问者将信将疑,把刘少奇仔细地打量了一番,并命人上前察看他的一双手。此前刘少奇在留法预备班工厂已实习了近一年,手掌的老茧还没有完全消失。审问者没有再问什么,把刘少奇喝退一旁。

刘少奇应付自如,给其他几个人壮了胆。当审问者再询问别人时,他们都说是做某种手艺的,只要有活干,哪儿都去。审问者找不到所要的证据,就把他们都放了。经过这场风波,同伴们都对刘少奇佩服不已。

刘少奇一行机警脱险后,根据原来的联系和安排,迅速与第三国际驻海参崴的秘密联络机关和海参崴大学的教授伊凡诺夫接上了头。伊凡诺夫听了他们曾被北洋政府驻海参崴领事馆审问的事,觉得不宜久待。伊凡诺夫告诉他们,红军驻守在伯力,他们应马上去伯力,以免节外生枝。他当即给他们每人发了一张用俄文打印的秘密通行证。

在伊凡诺夫的安排下,刘少奇他们坐上了去伯力的火车。火车经过一整天行程才到达乌苏里。乌苏里是苏俄红军和日军的交界处,伊曼河大桥横贯南北。桥南是白区,即由日本控制的区域;桥北是红区,即由苏俄控制的区域。由桥南去桥北,各要口都有日本兵把守着,检查都很严格。

刘少奇招呼大家急忙下车,夹杂在人群里。他们挤过检查站,向前走了一段路,在清点人数时发现少了任弼时,但又不敢寻找。正当他们慌不择路时,见有一列既不打灯又不鸣笛的火车缓慢驶来,刘少奇他们便纵身登上这辆只有3节车厢的火车。

列车员发现有年轻人爬上车来,便上前进行盘问。刘少奇他们怀疑对方是白匪军,回答时吞吞吐吐,行动也不自然,这更引起列车员的戒备,开始对他们进行严格检查。这时,一名同学身上的秘密证件掉落下来被发现。列车员仔细看了一下,但盯住证件没有作声。刘少奇他们心里紧张起来。突然,这名列车员一阵爽朗大笑,随后拍拍刘少奇的肩膀,亮出了苏俄红军军官的标识。

刘少奇他们弄清了眼前的列车员就是苏俄红军以后,都不约而同地把身上的秘密证件掏出来,眼里闪动着激动的泪花。这名苏俄红军把刘少奇他们带到车长室进行了谈话。刘少奇等人在列车长的热情邀请下,饱饱地吃了一顿,又美美地睡了一觉。醒来之后,他们已经到达了伯力。这时,任弼时也独自脱险赶到了伯力。

刘少奇他们虽然到达伯力,但艰辛的旅程仍未结束。这时伯力以西的地区,因战争破坏严重,许多路段还在修复之中,刘少奇他们一时还不能启程。因此,他们一行在伯力休息五六天后,又改换了行装。为保证路上的安全,他们决定分水陆两路出发:任弼时等人坐火车西行;刘少奇等人乘轮船西行。先到布拉戈维申斯克,在那里等两路人员会合后再乘火车前行,经赤塔去莫斯科。

按照原定计划安排,刘少奇他们顺利找到了布拉戈维申斯克的红军驻军司令部,并与先期到达的任弼时等人会合。这时,布拉戈维申斯克红军司令部下辖有一个由华侨组成的中国支队。支队长是一名豪放的华人,但脾气特别倔。他一下子就看上了这些来自中国的有文化的年轻人,希望他们留在支队里工作。刘少奇谢绝了支队长的好意,但这名支队长却执意要他们留下来。刘少奇他们觉得很为难,最后红军司令员卡兰达什将军帮他们解了围。

在红军的帮助下,刘少奇他们乘坐一辆装载货物的闷罐车,离开布拉戈维申斯克,经赤塔前往莫斯科。

由于供煤不足,火车有时要靠烧木柴提供动力,运行不快。另外,由于苏俄国内战争还没有完全结束,残匪经常袭扰火车。刘少奇他们遇到匪徒袭击时也不害怕,有时还会下车帮助修复铁路路基,积极参加搬运木柴到火车上等义务劳动。对此,列车员都很喜欢这群年轻的中国人。就这样,刘少奇他们在700多公里的铁路线上,前后走了近3个月,经过漫长艰辛的旅途,终于到了赤塔。

赤塔是座四周環山的山城,也是苏俄新建立的东西伯利亚远东共和国的首府。刘少奇他们在这里得到补给后,经过贝加尔湖,继续西行。刘少奇他们对苏俄人民在列宁和布尔什维克的领导下,排除万难,意气风发地战胜帝国主义的武装干涉和经济封锁,积极发展国民经济,巩固苏维埃政权等革命精神深表钦佩。其中,最使刘少奇感动的是新生的苏维埃政权尽管非常困难,自己的人民吃不饱,却还拿出面包给他们这些寻求革命真理的中国人,帮助中国革命。

莫斯科东方大学旧址

1960年12月7日,刘少奇率中国代表团访问苏联,在苏中友好群众大会上的讲话中,深情地回忆了当年第一次到苏俄的情景:“我们遇到许多觉悟的工人、农民、红军战士、党和苏维埃的工作人员。他们的生活虽然十分艰苦,但是他们却有极高的工作热情,对于击退外国武装干涉者的胜利感到十分自豪,对于社会主义事业的光明前途抱着无限的信心。他们对来自中国的青年十分欢迎,帮助我们克服各种困难,耐心地向我们解释发生各种困难的原因。他们这种崭新的精神面貌,深深地感动了我们,使我们开始懂得社会主义革命的艰巨性和它的深刻意义,增强了我们献身革命事业的决心和坚定性。这样,到莫斯科以后不久,在1921年冬,我就加入了共产党。从那时候起,我就为拥护苏联,发展和巩固中苏两国人民的友谊而努力。”

在东方劳动者共产主义大学的学习生活,走进了一个崭新的天地

1921年初夏,刘少奇一行到达莫斯科。这时,适逢共产国际第三次代表大会在莫斯科召开。刘少奇他们被分配到代表们住的一个旅馆里,作为东方民族的代表轮流参加会议旁听。在会议期间,刘少奇他们见到了列宁,还聆听了他震撼人心的报告。

对此,刘少奇后来回忆说,他看见列宁坐在主席台上,虽然说列宁与自己坐的位子距离远些,但感到非常高兴。由于俄文水平较低,列宁报告中的内容还难以听得懂,但“我们的心中却是久久不能平静。我们兴奋至极,有的站到椅子上,有的站到桌子上,尽情地鼓掌欢呼,觉得能与列宁这样的无产阶级革命家一起商讨革命大事,真是走进了一个崭新的天地”。

共产国际第三次代表大会结束后,刘少奇一行即被分配进入于2月成立的莫斯科东方劳动者共产主义大学(简称“东方大学”)学习。学校坐落在莫斯科市中心的特维尔大街附近,是共产国际为培养远东各国的无产阶级革命者而创办的。学生多数来自苏俄远东各少数民族,部分来自中国、日本、朝鲜等国。因中国的学生人数比较多,单独编有中国班。在中国班里有刘少奇、罗亦农、任弼时、萧劲光、彭述之等40多人。在学习期间,为了避免危险和将来回国搞革命运动时方便,每个中国学生都取了一个俄文名字。刘少奇他们大都是初学,只有一点俄文基础,学习很困难。而俄文教师中大多数不懂中文,很不适应教学对象,教材也属自编内容,学员们的学习只能靠哈尔滨出版社出版的一本很粗糙的《俄华辞典》做翻译。为了让这些中国青年能学好课程,当时学校还请来了在苏俄采访的瞿秋白任教。瞿秋白根据中国留学生的实际情况,认真备课,讲得通俗易懂,帮助同学们克服学习上的困难,中国学生的学习状况有了很大的改观。

刘少奇他们除学习外,还担负着学校的保卫工作。白天上课学习,晚上站岗放哨。星期六、星期天则参加义务劳动。他们体力消耗大,但得到的给养不足。在当时的情况下,学校为照顾中国留学生,已尽了最大努力,因为他们享受的是当时苏俄人民最好的待遇。

刘少奇他们穿的衣服,大都是欧洲工人阶级捐赠的,当时的条件就是发给大家什么就穿什么,谈不上尺寸大小,也顾不上是否合体。宿舍也不宽畅,中国班的40多人挤住在一大一小两间平房里,冬天的夜里大家常常被冻得不能入睡。在这种环境中学习和生活,有少数的同学经受不住艰苦,思想发生动摇,感到苦闷与后悔,提出回国要求。

刘少奇始终表现得很坚定。他对同学们说:苏俄的困难是暂时性的,是一场伟大的革命所不可避免的。天上掉不来美好的生活,劳动人民要活得像个样子,除了革命,还得自己去建设。怨天尤人是不能改变现实的。艰苦的生活可以锤炼人的意志,激发人们强烈的革命事业心。一个革命者,要担负起历史上前所未有的改造世界的重任,就必须自觉地在艰苦的环境中锻炼意志,提高修养。因此,他鼓励同学们团结互助,共同克服眼前的暂时困难。自己更是以身作则,专心致志,如饥似渴地学习马克思列宁主义,并积极研求马克思列宁主义与中国革命实际结合的理论,以及推翻中国人民的敌人,建立劳动人民当家作主的途径。

1921年7月,中国共产党成立。同年冬,东方大学中国班开始建立党的组织。刘少奇与罗亦农、彭述之、卜士奇、萧劲光等由中国社会主义青年团团员转为中国共产党党员。刘少奇任中共旅莫支部委员,成为中共最早的党员之一。由于中共旅莫支部是东方大学俄共(布)总支的一个支部,刘少奇也是俄共(布)的一名党员。刘少奇在支部里担负起学员中的党的工作,不仅努力地使大家系统地学习马克思列宁主义理论,而且在思想作风、组织纪律、生活作风等方面,都要严格按照布尔什维克的标准进行训练。

1964年4月,萧劲光陪同刘少奇、邓小平等接见军事院校学员

1922年元旦,东方大学组织新年联欢会,要求在校学习的各个民族和各国学生,都要出一个节目。中国班便排练了一出罢工故事的独幕剧,内容为中国的封建军阀和资本家如何镇压工人运动、工人如何英勇反抗。刘少奇不会表演艺术,但为了带头,以带动大家积极参加联欢活动,便自报当了这部剧的工人主角。彭述之则扮演了另一主角——北洋军阀吴佩孚。其他的同学也都在戏里扮演各种角色。由于是自编自演的剧目,每個演员都按自己的想法和方式来演出,因此在排练时,大家都热烈地争论着各个角色应当如何演。刘少奇扮演的工人角色,是一个流着鼻涕、穿着破衣烂衫、耸着肩膀的人。他们说这种扮相不好。但刘少奇说,中国的工人苦难深重,应当就是这个形象。对于这次演出,刘少奇后来回忆说,这虽然是一次舞台的艺术创作,却成为他从事工人运动,组织无产阶级开展武装斗争的契机。1922年1月17日,刘少奇在东方大学一份团员调查表上写道:资本主义已不能统治全世界了,社会主义的社会组织必将由人类的努力开始实现。我们处在这个时代的人,应把无穷的希望,促进这段历史。

参加远东劳动人民代表大会,为中国革命取回马列主义的“真经”

1922年1月21日,共产国际在莫斯科召开了远东各国共产党及民族革命团体第一次代表大会(远东劳动人民代表大会)。出席此次大会的中国代表团来自各个方面,有中国共产党代表张国焘、张太雷,中国国民党代表张秋白,中国社会主义青年团代表俞秀松,还有一些无党派的代表,以及工人、农民、知识分子的代表,等等。在东方大学留学和任教的刘少奇、任弼时、萧劲光、罗亦农、瞿秋白等人代表共产党、社会主义青年团出席大会,总团长是张国焘。刘少奇、任弼时、萧劲光还担负着大会的一些文书工作。

大会的开幕式在莫斯科的克里姆林宫斯维尔德洛夫大厅举行。列宁、托洛茨基、季诺维也夫、斯大林被推选为大会的名誉主席。大会共举行了12次全体会议。会议通过了《华盛顿会议的结果和远东形势》的报告。它号召远东地区各国被压迫民族在苏俄和西方无产阶级的援助下,开展反对帝国主义、封建主义的民族民主革命运动。中国代表团先后有5名代表在大会上作了中国形势问题的报告。张国焘是中国代表的主要报告人。他介绍了中国无产阶级和农民的处境、土地关系、学生运动、工人运动等方面的情况。刘少奇等人参与了张国焘主要报告的起草工作。

2月2日,远东劳动人民代表大会通过一项宣言。宣言号召远东各被压迫民族在苏俄和西方无产阶级的援助下,进行民族民主革命。宣言号召:“我们要对剥削中国的封建军阀宣战,我们要对日本武人宣战,我们要向诡诈式的美国帝国主义和贪婪的英国投机家宣战,我们不得胜利誓不休止!”为了实现上述革命任务,宣言提出:建立国际和国内的统一战线,在共产国际的旗帜下结成远东劳动者的牢不可破的同盟,全世界无产者和被压迫民族联合起来,努力奋斗,去实现伟大的事业。

刘少奇作为正式代表参加这次大会,心情激动。他和其他代表的认识,在会议后都有了很大的飞跃。他们了解了华盛顿九国会议召开后远东地区的形势,进一步认识到帝国主义的反动本质,了解到中国国内在他们离开后的许多方面的情况,更深刻地明确了中国民族民主革命的性质和任务,明白了要取得中国民族民主革命的胜利必须使无产阶级与资产阶级建立联盟,形成统一战线。刘少奇他们还认识到,摆在劳动人民面前的敌人不仅是强大的、凶残的,而且具有世界性;他们也将遭到各国和世界人民的反抗。哪里有帝国主义和反动势力的侵略和压迫,哪里就有人民起来反抗。远东劳动人民代表大会后,刘少奇进一步获得了马克思列宁主义的真谛。这为后来他投身到中国革命的洪流中,奠定了坚实的基础。

1922年春,刘少奇在参加远东劳动人民代表大会后不久,根据党组织的决定,提前结束在东方大学的学习,回国到上海中国劳动组合书记部工作。不久又被派往湖南,参加毛泽东领导的湘区工人运动的组织工作。到湖南后,被任命为中共湘区执行委员会委员。

1948年7月1日,刘少奇为纪念党的生日给干部作报告时回忆这段历史时说,“到西天取经,只有一年就回来了。在苏联(俄)时间不长,也算取了经。取到的经不多就是了。当时我们学得不多,倒是我自己的革命人生观开始确定了”。

1949年10月5日,中苏友好协会总会成立,刘少奇任总会会长。他在中苏友好协会总会成立大会上所作的报告中,总结了中国革命斗争必须学习苏联革命斗争经验,并作了精辟的概括论述。他说:“我们中国人民的革命,在过去就是学习苏联,‘以俄为师,所以能够获得今天的胜利。在今后我们要建国,同样也必须‘以俄为师,学习苏联人民的建国经验。”短短一年的留学苏俄生活,虽然时光匆匆,但却是青年刘少奇早期革命生涯的重要篇章,也是他在后来常常提及的一段难忘的人生经历。1948年11月,在刘少奇50岁生日的祝寿晚会上,朱德即兴写了一首五言诗:“少奇老亦奇,天命早已知。幼年学马列,辩证启新思。献身于革命,群运见英姿。人山人海里,从容作导师。真理寻求得,平生能坚持。”朱德的这首五言诗,也是对刘少奇早年留苏学习生涯的精辟总结和解读。