基于明胶微球的新型彩绘文物保护材料的可行性分析与预实验研究

孙 凤,谢 童,王若苏,李依林,何子璇

(西北大学文化遗产学院,陕西西安 710069)

0 引 言

彩绘类文物保护材料研究起始于20世纪80年代,Ashley[1]在其著作中介绍了有机高分子材料用于文物保护的案例。Cronyn[2]评价了多种文物保护材料,例如:丙烯酸材料、有机硅材料、有机氟材料、聚氨酯乳液,为文物保护工作者提供了有效的指导。我国彩绘类文物科学保护工作起步较晚,20世纪90年代起,主要针对考古发掘现场保护工作,通过化学材料加固、封护等技术方法,应急解决了彩绘颜料层起翘、脱落等病害问题,取得一定成绩。这一时期彩绘类文物保护的研究主要集中在化学加固材料的筛选、加固保护修复工艺技术及保护效果评价等方面。

后来,在对彩绘类文物保护材料的不断试验和尝试中,大都主要采取对现有材料进行共混或改性等方法。如秦始皇帝陵博物院科研人员苏琪[3]研制的聚乙二醇200与聚氨酯乳液联用和单体渗透-电子束辐射聚合两种方法,用于脆弱彩绘陶器的保护。西北大学赵静[4]在人工气候箱中对所选择的9种有机高分子文物保护材料进行了人工老化实验。结果表明,Primal AC33、有机硅的耐老化性能好,颜色变化小,粘结强度高,能够很好地起到保护彩绘文物的作用。范陶峰等[5-7]对现有的保护材料进行改性,使其更适用于长久的彩绘颜料保护。

但是,近十年来越来越多的保护对象出现不同程度的“保护性破坏”,常见的有文物表面颜料层龟裂、起甲、起翘,甚至整体剥落。一些学者已经开始研究和解释造成该现象的物理、化学机理,认为其主要原因是此类有机高分子材料与彩绘类文物兼容性差且耐候性不足[8-10]。

目前,行业内仍然十分缺乏合适的彩绘类文物保护材料。国务院办公厅最新文件(国办发[2020]41号)中明确指出加快研发彩绘类文物保护修复新材料。

本研究基于对我国彩绘类文物有机胶结材料的分析研究与信息梳理汇总,提出对原始材料明胶进行性能和施加工艺上的改进,尝试获得与彩绘类文物更加兼容且耐候性强的加固材料——明胶微球,尽量减少文物“保护性破坏”的发生。以扫描电子显微镜观察和红外光谱分析方法表征新材料性质,并通过加固颜料块建立实验组,进行透气性测试以及大红染色进行渗透性观察,对新型加固材料明胶微球进行总体评价。研究提出了一种新的彩绘层加固剂研发路线,为彩绘类文物的保存与保护研究提供参考。

1 明胶微球材料的提出

近几年来,由于原始粘接材料已经表现出上千年的耐久性,且具备可预期的良好相容性,敦煌研究院和美国盖蒂保护所开始探索使用明胶对壁画进行修复和保护[11]。明胶是由多肽交联形成的直链聚合物,含有大量的羟基、羧基和氨基,是一种大分子的亲水胶体。渗透性差是其作为文物保护材料最显著的弊端,限制其被进一步开发和使用,这源于明胶固有的溶胶-凝胶性[12]。当温度降低时,明胶溶液的粘度逐渐增大,低至凝固点(约35 ℃)时,会变成类似果冻状的凝胶而导致无法使用。该转变是可逆的,当温度升高后,又会发生凝胶到溶液的转变,即明胶的凝胶状态跟温度和浓度有关。在文物保护实践中,何俊伟等[13-15]都进行了有益探索,通常采取降低明胶水溶液的浓度(不超过3%)来实现应用。但过稀的浓度并不能提供良好的补胶效果,反而会因为过多的水分参与,引起其他方面的病害,例如盐析、酥粉、霉变等。

选择明胶作为彩绘类文物保护的基础材料是值得肯定的。首先,彩绘类文物传承千年,说明其胶料经过了时间的考验,而新材料却未经过这个过程。其次,只有有效使用文物自身原有的材料,才能避免形成新的界面,因为新界面形成后界面两侧对环境变化的响应不一致,易导致彩绘层产生开裂情况。再次,文物需要保留原始信息,其蕴含的时代背景、历史意义和科学价值不容许人为添加或干预。

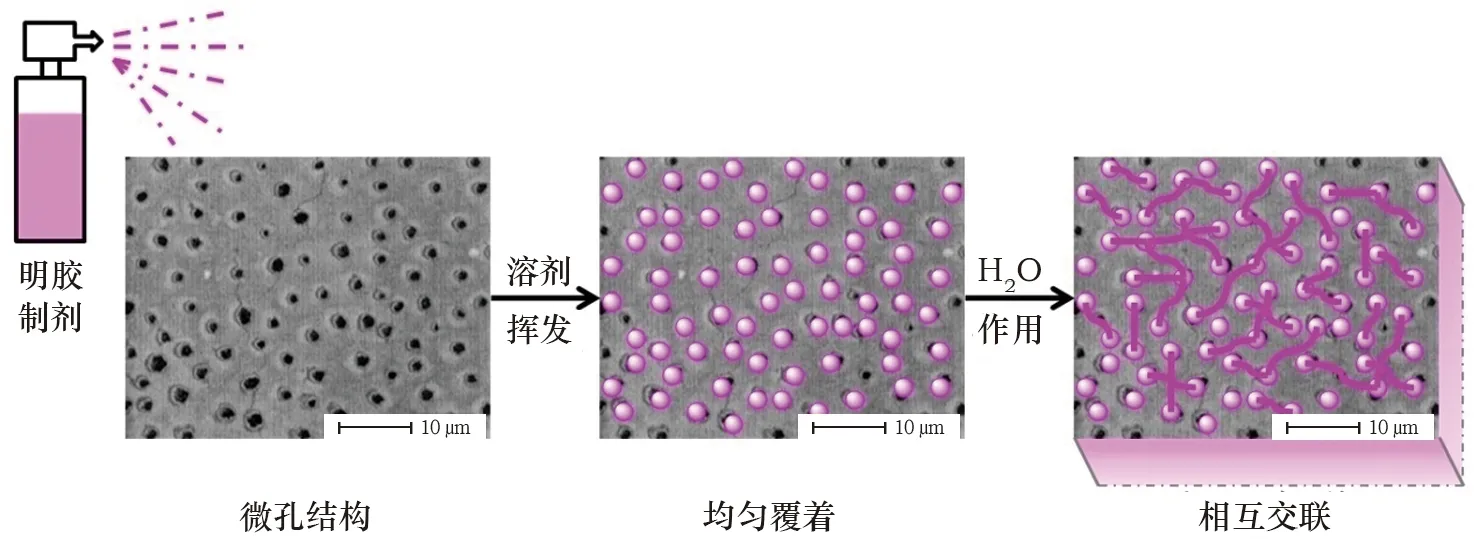

为了进一步提高明胶材料的渗透性,本研究首次提出使用明胶微球保护加固文物的技术路线,有效回避明胶的溶胶-凝胶性。具体为将明胶材料的尺寸微米化,以无水乙醇为分散剂,作用在待保护彩绘表面,溶剂挥发后仅有明胶微球残留在样品表面并渗透一定的深度,再在水的参与作用下,蛋白展开,相互交联形成氢键,起到胶黏固色作用,以这种“先渗透,再交联”的方式,最终实现彩绘内部交联和表面封护的效果,如图1所示。

图1 明胶微球作用效果示意图

2 明胶微球材料的制备

2.1 实验材料及仪器

明胶,天津市科密欧化学试剂有限公司;液体石蜡,医用级,武邑县炎威医用化工厂;Span80,分析纯,无锡市亚太联合化工有限公司;甲醛,分析纯,郑州杰克斯化工有限公司;液体石蜡,化学纯,天津市凯通化学试剂有限公司;丙酮,分析纯,四川西陇化工有限公司生产;氢氧化钠,分析纯,天津市瑞金特化学品有限公司;乙酸乙酯,分析纯,唐河天弘科技有限公司;超纯水;冰箱;雷磁搅拌器,JB-2,搅拌容量20~1 000 mL,加热功率400 W;SHZ-D(Ⅲ)型循环水泵,郑州予华仪器制造有限公司。

2.2 制备步骤

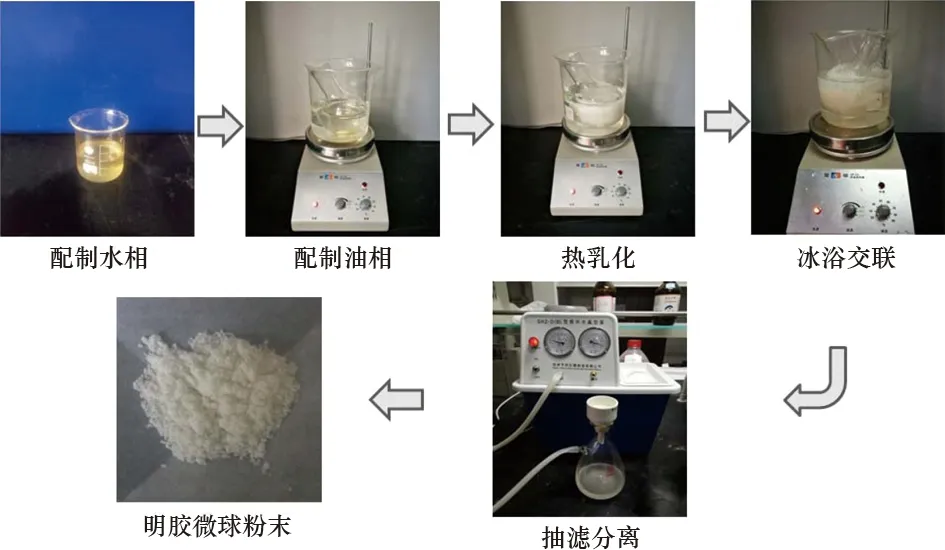

明胶微球的制备方法主要有物理化学法(冷冻干燥法、喷雾干燥法、单凝聚法、复凝聚法、乳化法等)和化学交联法(喷雾交联法)[16]。其中乳化法因操作简单、条件温和而成为各领域中研制明胶微球最常用的方法[17]。本实验中考虑到某些客观因素最终选用实验室易操作的乳化交联法制备明胶微球。这种方法通常是将明胶的水溶液在油相中乳化形成球形液滴,再经过降温冷却,固化制得所需要的微球。在固化过程中,通常需使用交联剂,如戊二醛、甲醛等[18],再加入脱水剂如丙酮、异丙醇等,把微球的水分脱去,最后通过离心、抽滤等方法将之分离出来。具体步骤如下,如图2:

1) 水相的配制。将3 g明胶溶于30 mL蒸馏水中,静置溶胀后于50 ℃左右加热搅拌,使明胶完全均匀溶解于水中,得到的淡黄色透明水溶液即为水相。

2) 油相的配制。取10.8 g表面活性剂Span80,加入120 mL液体石蜡中,在50 ℃水浴下以800 r/min的速度高速搅拌均匀即成油相。

3) 乳化交联。以磁力搅拌器在50 ℃下以800 /min的速度持续搅拌10 min,在此过程中缓慢地将水相滴加到油相中,再搅拌10 min,溶液变得浑浊,形成乳状液,待充分反应乳化完成后在保持搅拌速度不变条件下迅速改为冰浴,使体系温度低于10 ℃,继续搅拌,缓慢滴加10 mL交联剂甲醛进行交联,10 min后滴加20%的氢氧化钠溶液将pH值调至8~9,保持速度继续搅拌,固化交联1.5 h。搅拌完毕后将乳液放进冰箱冷藏室静置过夜,至溶液明显分层后,可以看到制备出的明胶微球沉淀在下层。

4) 抽滤分离。倒掉上层液体后进行抽滤,少量多次地取下层物质至布氏漏斗内,依次循环倒入乙酸乙酯、丙酮进行洗涤,脱去油脂和水分,抽干后得到粉末状固体。

图2 明胶微球的制作工艺流程

3 明胶微球材料的可行性预实验

3.1 仪器及方法

3.1.1微观形貌 测试条件:VEGA3XM型扫描电子显微镜(捷克泰斯肯公司),分析电压5 kV、工作距离10 mm、每秒计数≥200 000。用于观察明胶微球的微观形貌,并测量其直径。

3.1.2蛋白性质测定 测试条件:LUMOS显微红外光谱仪(德国布鲁克光谱公司),扫描次数24。用于获得明胶微球及明胶原料的特征红外光谱。

3.1.3透气性测试 实验步骤如下:

1) 购买同一批次的红陶样品,在相同大小、薄厚均匀的样块上,参考模拟彩绘样块制备方法,以1∶40胶水比的明胶为彩绘颜料(土红、石青、石绿)粘接剂,模拟老化情况,如图3。以无水乙醇为分散剂制作1%明胶微球制剂,喷涂在样品表面四次,记为GM组,以丙酮为溶剂制作1%的B72溶液,喷涂在样品表面四次,记为B72组,余下一个为空白组;

2) 将加固后的样品和空白样品分别放置在盛有等量水的烧杯上,用胶泥密封固定在杯口,使水蒸气仅能从样品处通过,另加一个盛等量水的不放样烧杯作为对照组;

3) 分别称量初始重量后,将该装置放进鼓风干燥箱中,温度设定50 ℃,分别记录各组经过10 s、20 s、30 s、1 min、2 min、5 min、10 min、20 min、50 min、70 min、100 min及120 min时的重量。

图3 模拟彩绘样品

3.1.4渗透性测试 实验步骤:

1) 以5 g/L的大红溶液对明胶微球染色30 min,所得样品如图4;

2) 在石膏表面均匀刷上三遍水后,将附色后的1%明胶微球分散剂均匀喷洒在石膏上,重复喷洒12次;

3) 将实验块放进50 ℃烘箱内,每隔8 h观察一次,直至最后两次没有变化后,即为渗透完全;

利用KH-7700型超景深三维视频显微系统(日本浩视公司)(150×)进行切面的观察。

图4 大红染色明胶微球

3.2 分析结果

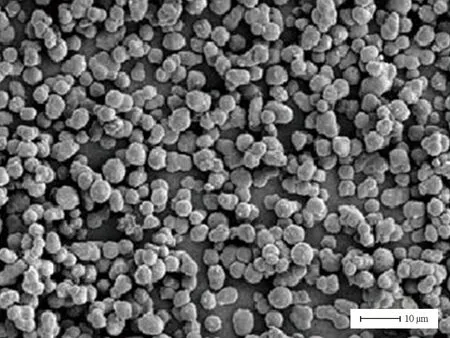

3.2.1微观形貌 在扫描电镜下观察,制得的明胶微球微观形貌为球形且尺寸均匀,均在2~4 μm,如图5所示,达到微米级,能够渗入彩绘文物基底孔隙。

图5 明胶微球微观形态(SEM)

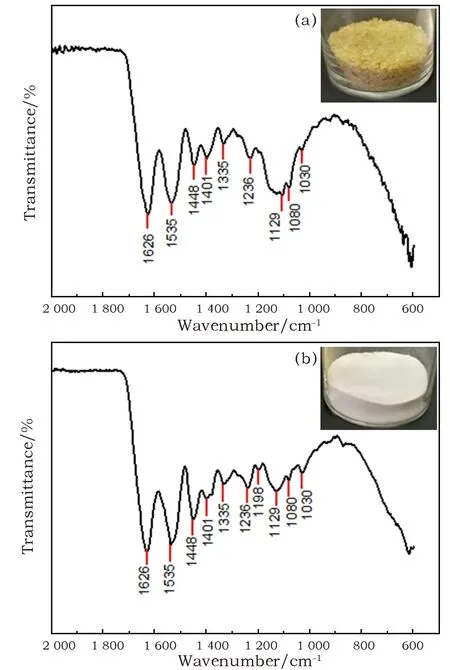

3.2.2蛋白性质测定 制得的明胶微球红外光谱与明胶原料红外光谱进行比对后,发现其蛋白质特征峰仍然存在,并且与明胶原料的峰位相一致,如图6所示,说明乳化法制得的明胶微球产物纯净,与明胶原料保持一致的蛋白属性。

具有多肽结构的明胶微球能在水的作用下发生交联反应,起到胶黏加固的作用。作为微米级的明胶,明胶微球是一种原位保护材料,与文物有很好的结合性和兼容性,满足彩绘文物长期保存和可再处理的要求。

图6 普通明胶(a)与明胶微球(b)的红外光谱对比

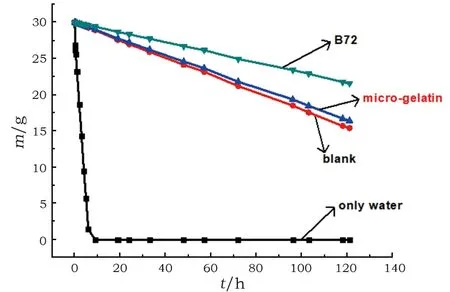

3.2.3透气性测试 水蒸气蒸发实验显示,B72组的曲线与空白对照组变化趋势相差较大,表明此加固材料的施加明显地阻碍了水蒸气透过实验材料,而明胶微球的表现与空白对照组的变化趋势和范围基本一致,并未大幅改变物体原有透气性,如图7所示。表示明胶微球加固后的样品仍能够使水蒸气透过加固层从内部渗透出去。

图7 水蒸气蒸发实验

明胶微球材料的这种良好透气性,使其作为加固成膜材料时并不会影响文物本身的表面物质交换,引起起翘、疱疹、酥粉、颜料层剥落等“保护性破坏”。

3.2.4渗透性测试 为保证对彩绘类文物表面彩绘的加固能力,加固剂需要有一定的渗透深度,能够将表面彩绘固定在器物上。

经过前期调研和实验测试,彩绘类文物表面的孔隙大约10 μm,且大多彩绘的颜料层的厚度不超过50 μm[18-21]。基于本研究团队对上百件四川地区省保石窟寺的彩绘样品分析,发现大多以石膏作为准备层。

因此,以大红染色的明胶微球制剂喷在石膏基体表面渗透后,使用超景深显微镜观察其侧切面并测量,可得最深渗透深度约为156 μm,远大于通常彩绘颜料层厚度,如图8所示,初步判断该材料的渗透性符合需求。

图8 明胶微球渗透深度示意

4 结 论

遵照《中国文物古迹保护准则》的要求,文物保护材料需要具有无色、透明、不反光;稳定性好;不堵塞文物孔隙;对人体及环境无害等要求。经过对物化性质的分析和对透气性、渗透性等性质的相关对比实验,明胶微球具备微米级尺寸,相对明胶在化学成分上没有变化,配制的加固剂在实验块上表现良好,水蒸气的透气性基本与空白对照组无异,渗透深度能够达到文物需求,相较于现有的彩绘类文物保护材料,更加符合文物保护材料的要求。

但是该材料目前仍处于试验阶段,对其应用工艺,例如微球颗粒的平均尺寸、分散浓度、施加方式与频数和最佳的应用环境条件等还需要进行进一步的探索与研究。此外,作为一种全新的彩绘类文物保护材料,还未在真实文物上进行尝试,也未有足够的时间对其长期综合的抗老化性能进行实验。本研究团队将进一步进行研究,期待其发挥良好的效果,早日投入到彩绘文物保护的应用中来。