金沙土遗址盐害分布与演化特征

曲 瑾,蒋璐蔓,刘 珂,明文秀,苗闻文,陈俊橙,肖 嶙

(1. 西北大学,陕西西安 710127; 2. 成都金沙遗址博物馆,四川成都 610074; 3. 成都文物考古研究院,四川成都 610074)

0 引 言

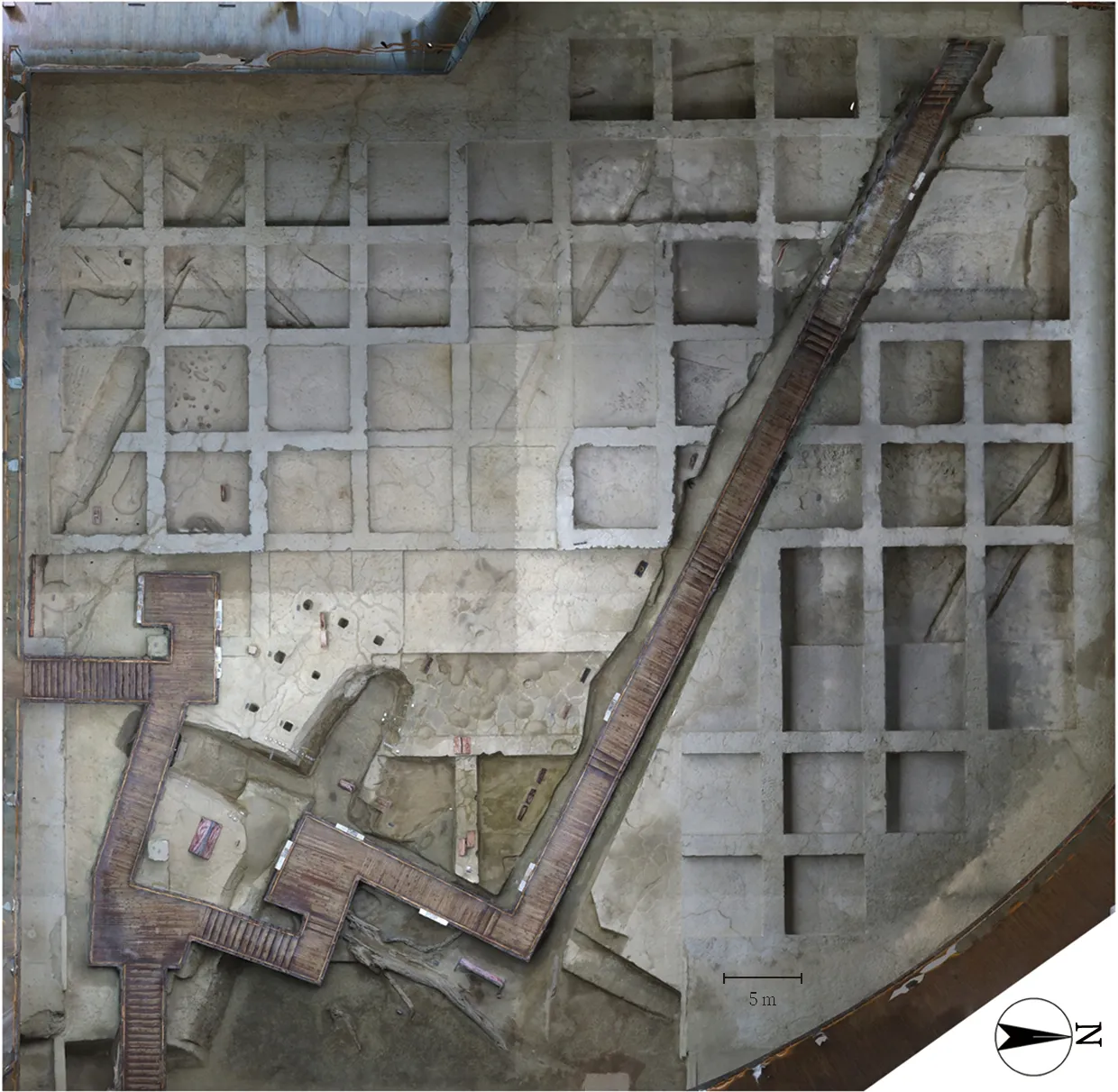

金沙遗址位于成都市西部二环路与三环路之间,地理坐标为北纬30°41′,东经104°,分布面积约3平方公里。金沙遗址是继三星堆之后四川商周时期考古的又一重大发现,对古蜀文化的研究具有重要意义[1-2]。为了展示和保护金沙遗址祭祀区的发掘现场以及土体内保存的文物,2007年在土遗址上修建展厅,平面图如图1所示。由于金沙遗址祭祀区土遗址赋存环境的改变,导致土体表面出现了大量病害[3]。

赋存环境和土体性质的不同导致盐害表现形式、分布特征和发育程度存在较大差异。敦煌莫高窟中发现了起甲、粉化、泛盐和疱疹等多种盐害[4-6],层位不同壁画盐害类型和破坏程度不同:上层为泛盐;中层为小面积粉化;下层为大片粉化剥蚀[6-9]。秦始皇陵土遗址表面盐害表现为粉化、硬皮、结痂以及层状片状剥蚀[10-11]。三门峡虢季墓遗址部分区域存在起甲、表面泛盐、疱疹等盐害。这些盐害越靠近底部,发育程度越大[12]。黄四平[13]发现唐皇城含光门土遗址中粉化是普遍存在的,而表面泛盐和片状剥蚀通常发育在墙体侧立面中下部。银川西夏陵3号陵、6号陵病害调查发现酥碱发生的区域都是地势较低和水流比较集中的区域,墙体片状剥蚀和坍塌则发生在墙体侧壁[14]。Moreno调查了葡萄牙托雷蒙科沃教区教堂盐害,发现盐害发育与建筑物的高度、材质和结构位置有关。教堂东侧、北侧和南侧大门是盐害发育最为严重的区域[15]。盐害的发育与水-盐运移有着直接或间接的关系[16-19]。Zehnder[20]对瑞士的Müstair修道院教堂进行了长达20年的监测,结果发现盐分类型与盐害的表现和发育过程密切相关。Falchi[21]对威尼斯25个历史建筑进行了含水率和含盐量的调查,得到了水盐空间分布的普遍规律和主要影响因素。Sawdy等[22]在克莱夫修道院的盐害调查中发现盐分在空间和时间上均存在较大的变化。

图1 金沙遗址土遗址平面图

尽管学者对不同地区和不同土遗址的盐害进行了较为全面的调查,但是针对盐害特征和致病机理的分析大多是将每种盐害类型分开单独讨论。由于粉化、表面泛盐、空鼓和片状剥蚀等不同盐害种类的分布特征和发育过程可能存在联系。因此,了解各盐害分布特征之间的关系和整体演化规律对于进一步探讨致病机理具有重要意义,也为病害防治提供理论依据。金沙遗址祭祀区土遗址表面盐害的产生发展与水-盐活动的变化密切相关。但是,目前对于金沙土遗址盐害的发生和发展过程的研究鲜有报道。因此,本研究通过现场调查、取样检测和图像处理技术定性和定量分析了金沙土遗址表面的盐害类型、分布特征和盐分分布,并对各盐害劣化程度进行评估,进一步探讨了2010~2020年盐害的发生和发育过程,得到各盐害之间的分布关系以及整体演化过程。

1 地质环境

金沙遗址位于成都平原内。平原发育在成都地堑的基础上,由多个冲积扇所组成。受扇状平原的控制,地势西高东低、北高南低,海拔高程484~540 m。金沙遗址祭祀区土遗址上覆第四系全新统人工杂填土、素填土(Q4ml),第四系冲积(Q4al)黏性土、粉土、砂土和卵石土;下卧第四系上更新统冰水沉积的砂类土和砂卵石土(Q3fgl+al)。

2 盐害分布特征与演化过程

2.1 盐害分布特征

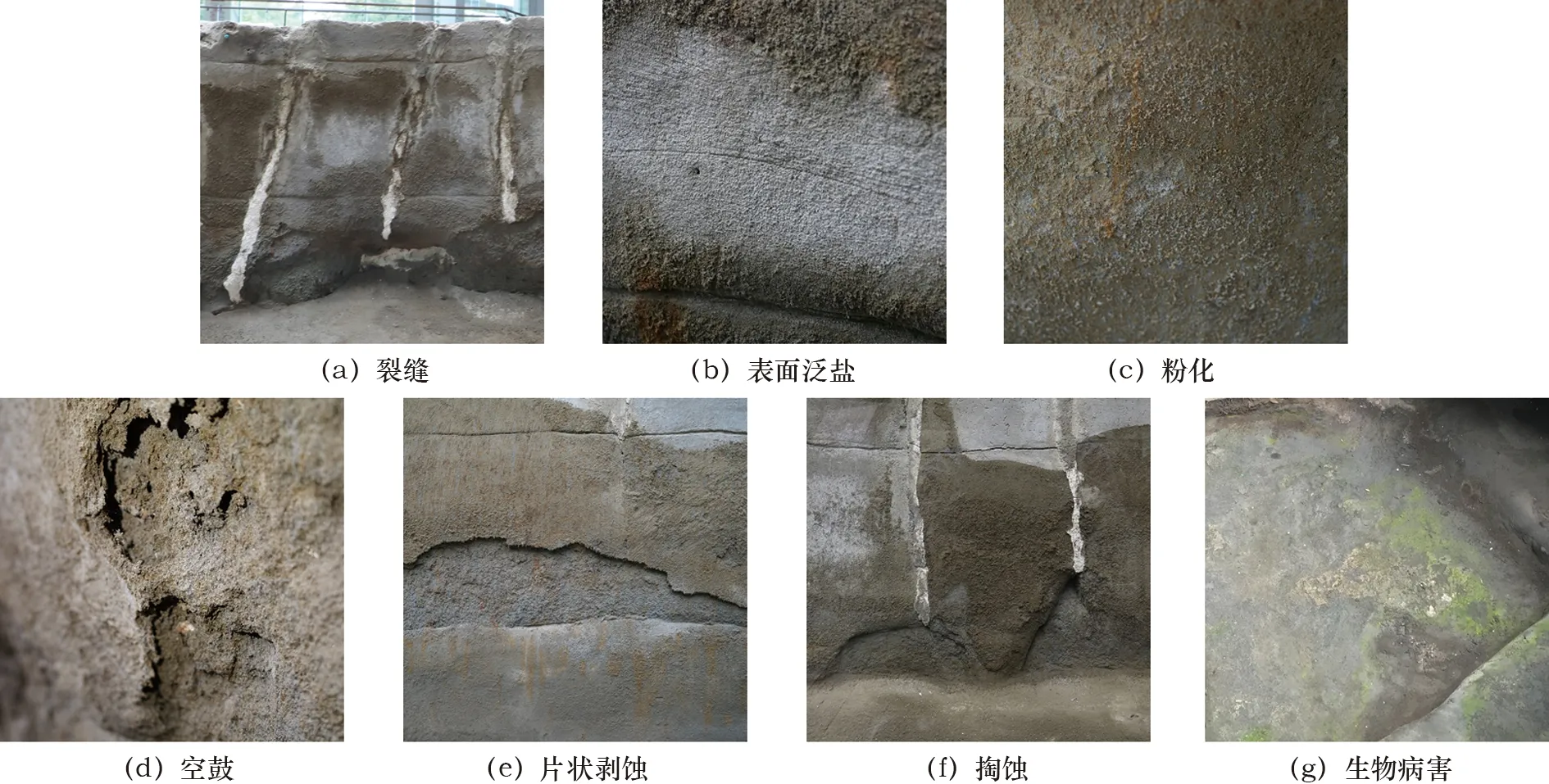

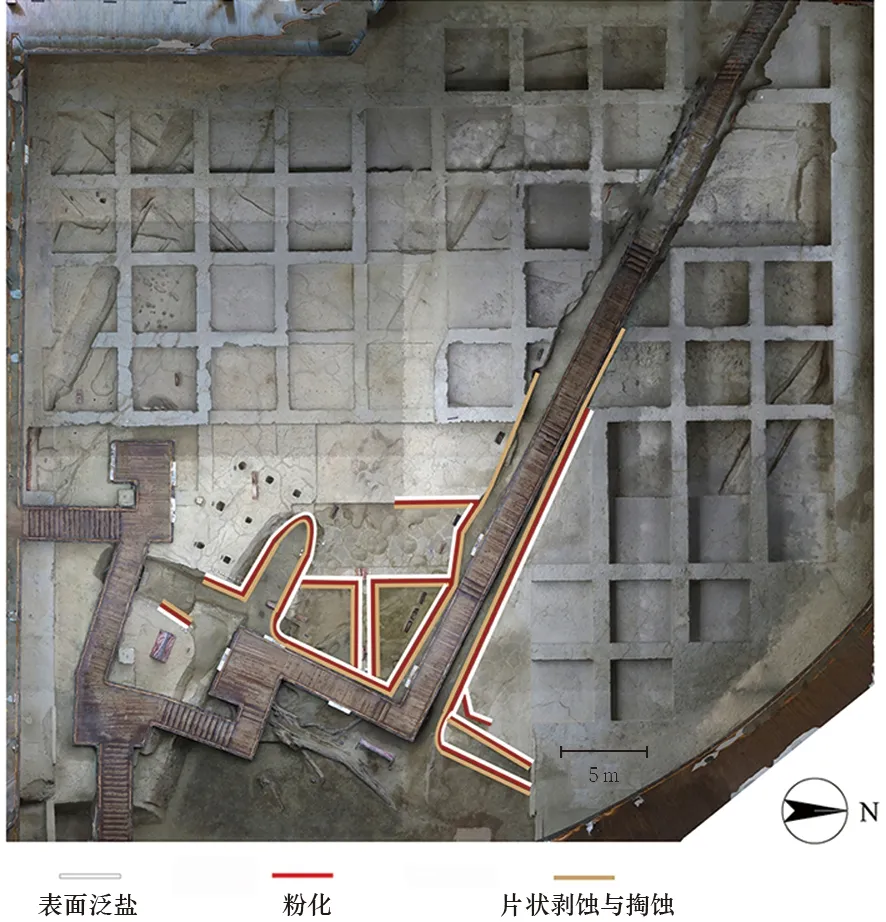

金沙祭祀区土遗址主要的病害类型有裂缝、表面泛盐、粉化、空鼓、片状剥蚀、掏蚀和生物病害,如图2所示。裂缝在金沙土遗址探方的平面和立面普遍发育。这些裂缝影响了土遗址整体展示效果,因此在2012年对其进行了表面修复。修复过程没有使用化学品加固,仅改变了裂缝处的表面样貌,使土遗址表面连续,颜色统一。因此,遗址土体的结构和性质并没有受到裂缝修补的影响。表面泛盐、粉化和空鼓等盐害在遗址平面图上的分布位置如图3所示。由图可知金沙土遗址盐害主要分布在西北方向走廊两侧和古河道西侧的探方侧壁上。

图2 金沙土遗址病害类型

图3 金沙土遗址盐害平面分布图

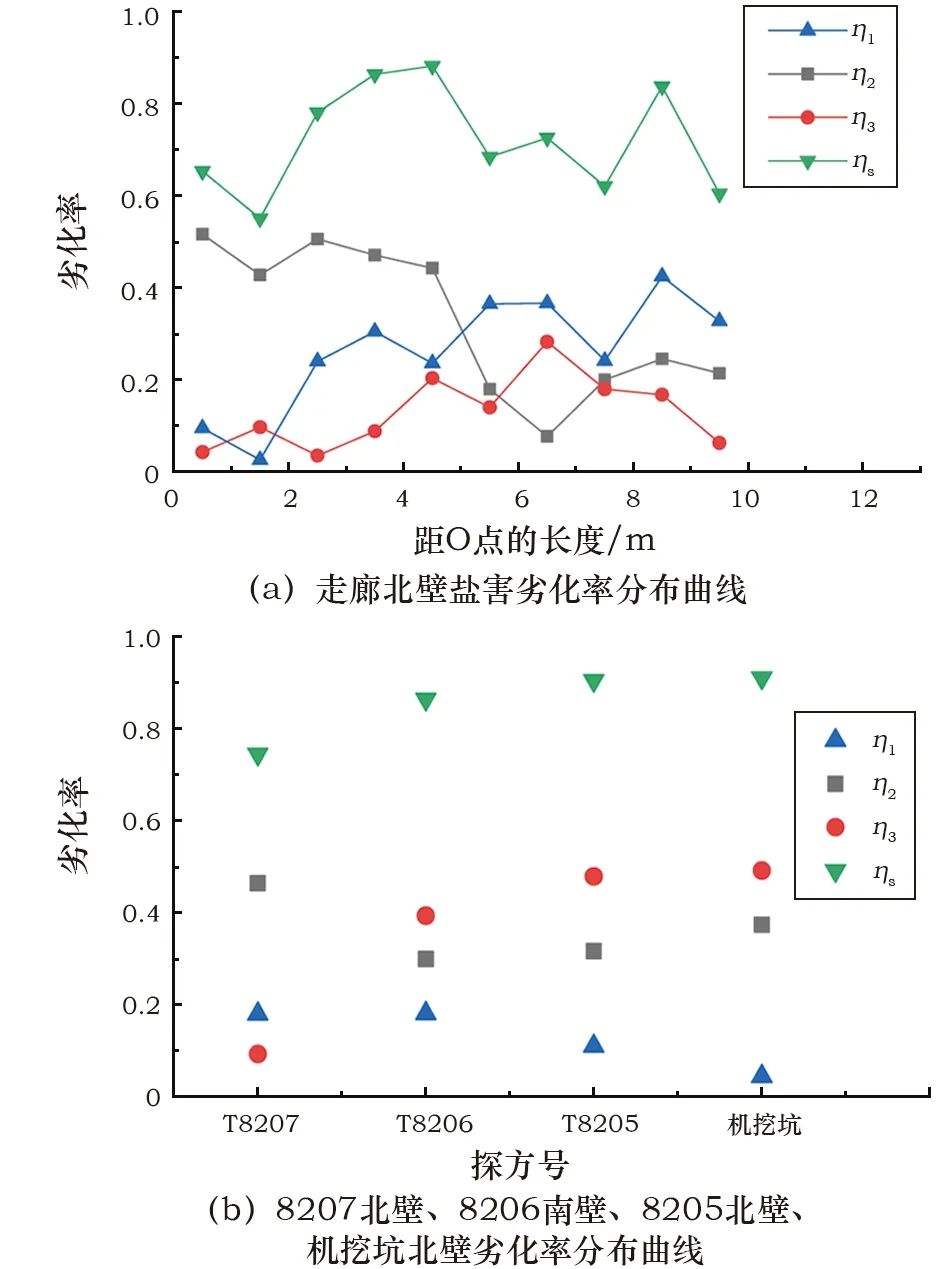

为了定量分析各类盐害的发育情况,本研究使用盐害面积与侧壁面积的比值描述盐害的劣化程度。由此定义η1为表面泛盐率,η2为粉化率(粉化面积为仅发生粉化病害的面积),η3为剥蚀掏蚀率(病害面积为片状剥蚀和掏蚀两种病害的总和),ηs为盐害的总劣化率。本工作通过图像处理技术分别得到了8207北壁、8206南壁、8205北壁、机挖坑北壁和走廊北壁各类盐害的劣化率。走廊北壁是连续的,因此以图3中的O点作为测量原点,1 m宽度作为一个测量单元。两个方向各类盐害劣化率曲线如图4所示。走廊方向总劣化率在0.55~0.89之间波动。各盐害劣化率亦波动明显,但整体趋势呈现由东向西η1增大,η2减小。曲线波动的原因与土体杂质和裂缝分布有关。图5为走廊北壁局部图,图中显示侧壁上夹杂大量块状卵石和修补后的裂缝,且卵石分布位置随机,裂缝形态复杂。这改变了水-盐运移的通道,促进了盐害的发育,使局部劣化率有所上升。由图4b可知,从北向南η1减小,η2先大幅减小后基本保持稳定,η3大幅增加。总劣化率ηs持续增加,最大值为0.91,位于机挖坑。对比两个方向盐害劣化率变化趋势发现,金沙遗址土遗址盐害发育程度普遍较大,总劣化率均高于0.55,且越靠近古河道南端越严重,最严重的区域为机挖坑侧壁,且走廊方向的总劣化率主要是由表面泛盐和粉化两种病害贡献的,而古河道方向的总劣化率则由粉化、片状剥蚀和掏蚀贡献的。

图4 盐害劣化率分布

图5 走廊北壁局部图

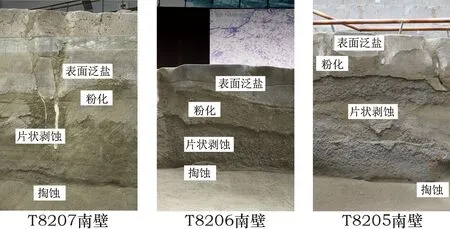

图6为T8207北壁、T8206南壁和T8205北壁局部图片。虽然三个侧壁劣化程度不同,但表面泛盐、粉化、片状剥蚀和掏蚀病害的分布位置相似。探方侧壁最上层土体呈灰白色,表面平整坚硬,没有明显的病害表现。侧壁中上部分布一层白色表面泛盐带。在表面泛盐带以下为粉化病害。其中,单独粉化病害面积大小不一,最小的为T8205北壁,最大的为T8207北壁。在侧壁中下部,开始出现空鼓和片状剥蚀。空鼓病害的中间区域已与侧壁土体脱离形成空腔,结皮结构疏松起层,变形明显。随着空鼓病害的继续发育,结皮层与侧壁连接面积不断减小,最终呈片状或块状片状剥蚀。在T8207北壁中可以观察到不规则形状的片状剥蚀区域,但是在T8206南壁和T8205北壁上片状剥蚀区域已经连接成片。掏蚀病害通常发育在侧壁的底部,是土体表面反复片状剥蚀形成的。在T8206南壁和T8205北壁底部还存在散落堆积物形成的扩大坡面。这是土体逐渐掉落后逐渐堆积形成的[23]。对比三个侧壁发现虽然各类盐害分布高度范围不同,但是相对位置关系并没有改变。从上到下由表面泛盐逐渐过渡到单独粉化,再到空鼓和片状剥蚀,最底层为掏蚀。

为了进一步定量分析各类盐害在侧立面上的分布特征,以0.1 m为高度测量区间,统计上述三个侧壁η1、η2和η3随高度的变化情况,结果如图7所示。为了便于分析,对侧壁高度进行归一化处理,其中H为探方侧壁高度。随着高度的增加,η1和η2曲线呈现先增大后减小的规律。曲线的最大值反映病害最严重的情况,其所对应的横坐标值反映了病害主要的分布高度。三个侧壁由北向南表面泛盐率最大值分别为0.77、0.69和0.52,对应的横坐标为0.7、0.85和1。单独粉化率最大值分别为1,0.65,0.61,对应的横坐标为0.50、0.57和0.65。η3分布曲线可以近似看做S形曲线。曲线第一个拐点所对应的横坐标反映了片状剥蚀病害主要的分布高度。三个侧壁由北向南剥蚀掏蚀率最大值分别为0.73、1、1,拐点所对应的高度分别为0.08、0.28和0.63。综上所述,由北向南,η1和η2的最大值逐渐减小,η3逐渐增大,病害的主要分布高度均逐渐增大。这说明尽管三个侧壁盐害发育程度不同,但掏蚀与片状剥蚀病害的主要分布高度低于单纯粉化病害,低于表面泛盐。随着侧壁总劣化率增加,各类盐害分布的主要高度都逐渐增大。

图6 T8207北壁、T8206南壁和T8205北壁局部图

2.2 盐害发育过程

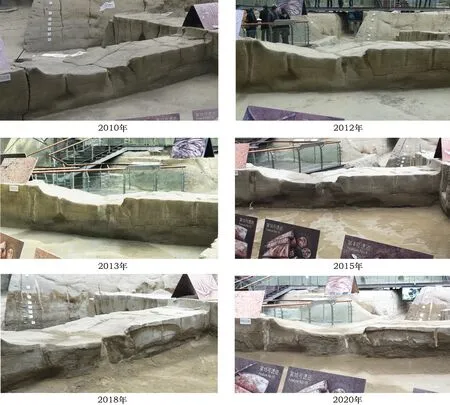

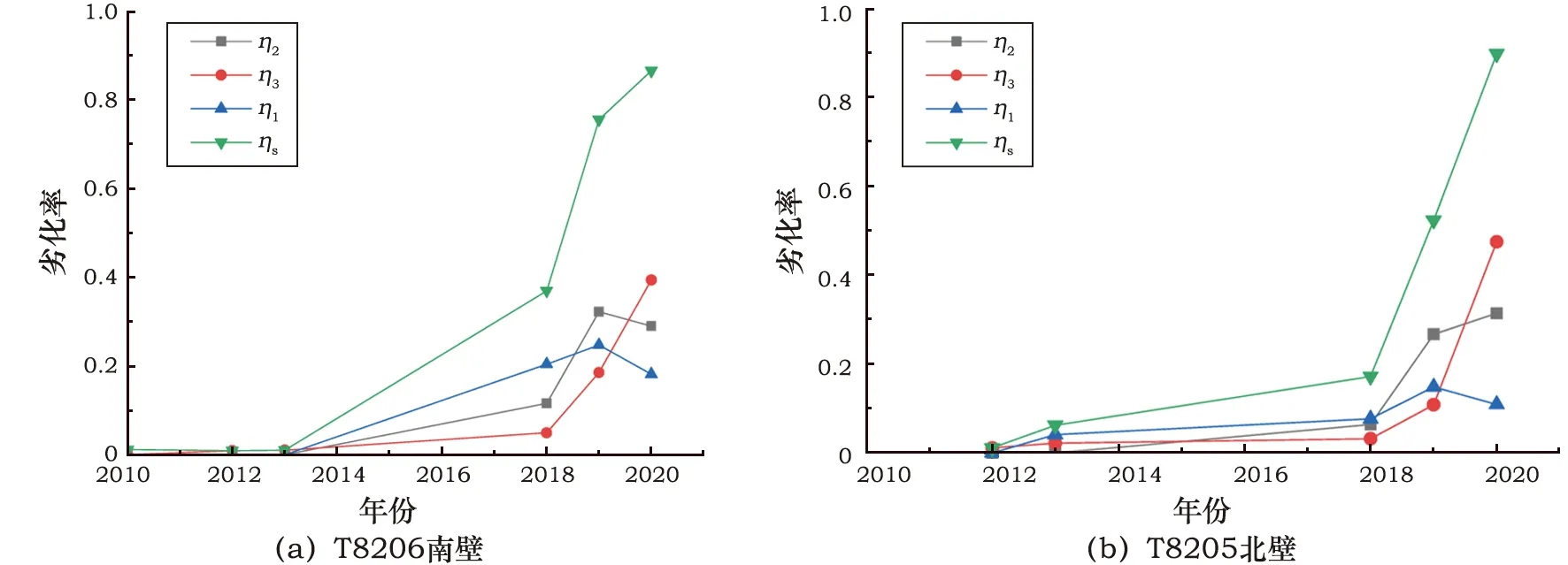

为了探讨金沙土遗址各类盐害的演化过程,本研究搜集了2010~2020年病害调查资料,整理得到了T8206侧壁不同时间盐害变化情况以及T8206和T8205侧壁盐害劣化率随时间的变化曲线,如图8和图9所示。

综合分析图8和图9发现,2010年T8206南壁表面没有盐害发育,但大量竖向裂缝导致总劣化率为0.12。2012年对主要裂缝进行了修复之后,裂缝基本保持稳定。但温湿度循环变化导致探方侧壁局部产生少量片状剥蚀,使得总劣化率有轻微的上升。2013~2018年间,地下水位逐渐上升,土体侧壁开始浸润,土遗址表面也开始出现表面泛盐、粉化、空鼓和片状剥蚀等盐害。各类盐害的劣化率均逐渐增加,其中最先增加且劣化率数值最大的是表面泛盐,其次为粉化,再次为片状剥蚀。2018~2019年,各类盐害劣化率均大幅上升,其中η2增幅最大。2019~2020年,ηs继续增大,但η1和η2开始下降,η3大幅增加。图8中亦可发现原表面泛盐发育的部分大多已经剥落,侧壁根部堆积了大量剥落土体。此时片状剥蚀和掏蚀成为侧壁上最主要的盐害类型。

图8 T8206侧壁病害发育情况

图9 η1、η2和η3随时间的变化曲线

3 盐分分析结果

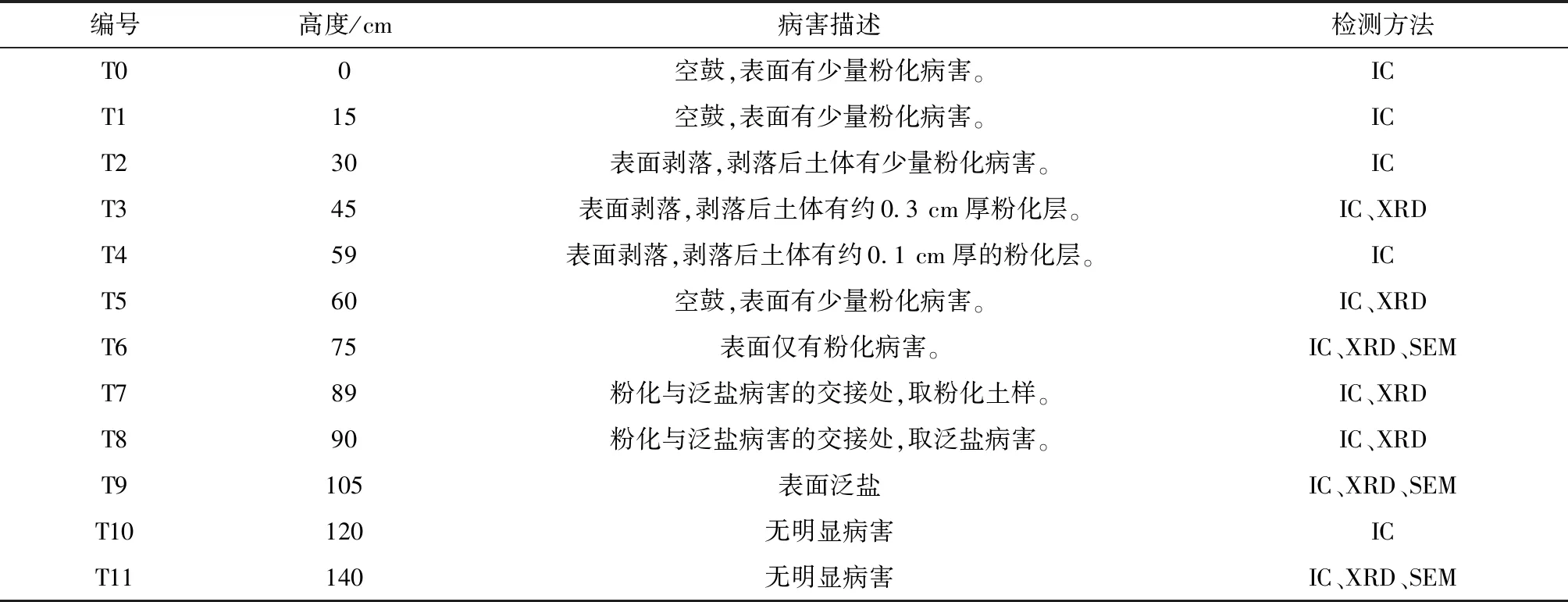

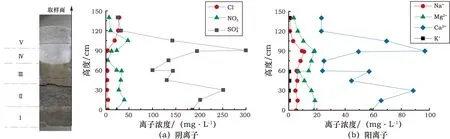

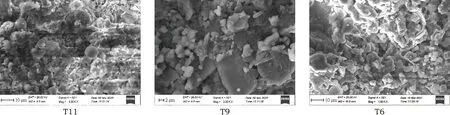

为了对遗址土进行盐分分析,选择T8207北壁作为样本,从探方根部向上,每15 cm采一次土样,使用赛默飞Dionex Aquion离子色谱仪分析土样可溶盐成分和含量,日本理学Miniflex 600 X射线衍射仪分析土样的物相组成,ZEISS EVO18扫描电镜分析土样微观结构。采样点编号、采样高度、病害描述与分析方法见表1。

表1 取样位置与检测方法

图10 离子浓度随高度变化曲线

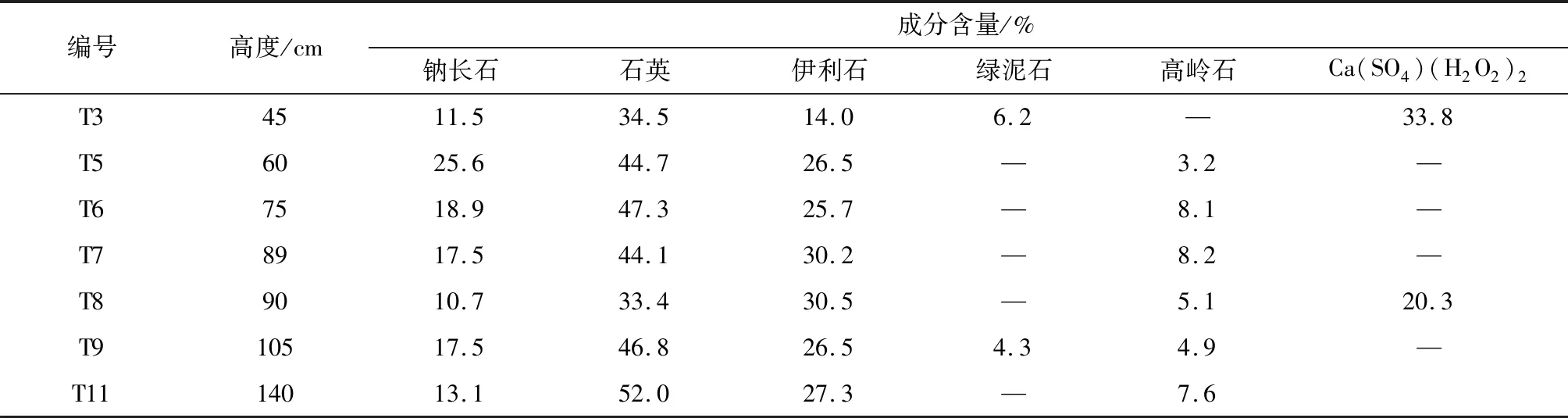

为进一步了解粉化和泛盐病害对土体结构的影响,图11给出了土样T11、T9和T6扫描电镜图,放大倍数为1 000。T11位于探方侧壁顶端,表面无明显病害,土体呈片状和块状堆积在一起,结构较为紧密。T9为泛盐病害区域,大量小块状结晶物堆积在土颗粒表面和孔隙中。这些结晶物表面泛白,遮挡了土颗粒原来的颜色。T6为粉化病害区域,与T11对比发现,T6土颗粒变小,孔隙变大,质地酥松。

表2 XRD分析结果

图11 T8207北壁土样SEM图

4 讨 论

金沙遗址祭祀区土遗址在挖掘之后出现大量的卸荷裂缝和胀缩裂缝。2013年之后,水盐活动的变化导致以表面泛盐、粉化、空鼓、剥落和掏蚀为代表的盐害开始在西北向走廊和古河道附近的探方侧壁上出现并迅速发育。这几种盐害不是同时出现的,发育过程也不尽相同。本研究将盐害的演化过程概括为四个阶段:

第一阶段是表面泛盐主要发育阶段。该阶段表面泛盐和剥落均有产生,但表面泛盐是发育最早,劣化率最大的病害类型。盐分在土遗址表面首先析出形成一层晶体层[24-26],结晶层的分布范围与盐分种类以及在土体内部的实际混合情况有关[27]。表面泛盐的发育速度较为缓慢,2012~2018年T8205侧壁上表面泛盐的劣化率仅增加了0.064。这些薄层虽未导致土体的快速散落,但改变了土体表面颜色,引起缓慢的破坏[28-29]。

第二阶段是粉化的主要发育阶段。该阶段各类盐害均快速发育,其中粉化的劣化率最大,发育速度最快。粉化是可溶盐与水分共同作用的结果。可溶盐在水分的迁移下聚集于土颗粒间,发生重结晶[6-8,30]。盐结晶挤压土体颗粒,导致土体孔隙增大,土颗粒联结作用减小,土体结构疏松[31]。粉化改变了土遗址表层土体的结构和物理力学性质,导致土体颗粒不断散落,其发育速度和破坏性均大于表面泛盐。

第三阶段是片状剥蚀的主要发育阶段。该阶段剥落和掏蚀的劣化面积与发育速度大幅上升,超过其他类型盐害,而表面泛盐和单独粉化的劣化率开始出现下降。图9b中,η2曲线在2019年之后出现下降。这是粉化层片状剥蚀的结果。片状剥蚀通常发生在侧壁的中下部。在干湿循环和冷热循环作用下,盐分在表层土体下聚集形成结晶,使得下层土体逐渐蓬松粉化,将表层土体顶起,形成空腔[32]。随着空腔面积逐渐增大,表层土体在自重作用下片状剥蚀[33]。

第四阶段为最终破坏阶段。根据图7和图9可以预测金沙土遗址表面单独粉化面积和表面泛盐面积将逐渐减小,总粉化面积和片状剥蚀面积逐渐增大,片状剥蚀区域逐渐增高,最终整个侧壁表层全部剥蚀,总劣化率达到1。在粉化和剥蚀的反复作用下,侧壁土体掏蚀深度逐渐增大,根部堆积物逐渐增多,侧壁的整体稳定性下降。

图12 表面泛盐与粉化

5 结 论

本工作通过现场调查和图像处理技术定性和定量分析了金沙遗址祭祀区土遗址表面盐害主要类型、分布特征和发育过程,得到如下结论:

1) 金沙土遗址主要的病害类型为裂缝、生物病害、表面泛盐、粉化、空鼓、片状剥蚀与掏蚀。盐害在西北方向走廊和古河道区域发育,越靠近古河道南端越严重,最严重的区域为机挖坑侧壁。

2) 探方侧壁上,不同高度盐害的表现形式不同,由上到下依次由表面泛盐逐渐过渡到单独粉化,再到空鼓和片状剥蚀,最底层为掏蚀。劣化程度越大,片状剥蚀和掏蚀面积越大,表面泛盐面积越小。

3) 金沙土遗址盐害演化可以分为四个阶段,分别为表面泛盐、粉化和片状剥蚀主要发育阶段以及最终破坏阶段。越到后期,各类盐害分布区域越高,发展速度越快,对土遗址破坏性越大。

4) 离子浓度沿高度的分布与毛细上升作用有关,也与病害的劣化程度和发育进程有关。硫酸钙类是导致土遗址泛盐、粉化和脱落的主要盐分之一。