擘托指法源流考

朱麒润(中国政法大学 证据科学研究院,北京 100091)

引 言

经过两三千年的发展,古琴形成了一套独特的指法体系。运指是否得当直接关系到琴音优劣,历代琴人皆重视参习指法。宋代则全强调:“凡学弹琴,先学立指。”[1]明代崇昭王妃指出:“古人用意,全在指法上下功夫。”[2]清代云闲申言:“琴之为道,在乎音韵之妙,而音韵之妙,全赖乎指法之细微。”[3]指法于古琴之重要,可见一斑。

减字谱作为古琴指法的载体,对琴人研习指法具有重要作用,所谓“琴中字母,犹登山需杖,驾舟用楫……徽弦不协,当求字母”[4]。识读减字谱并准确理解指法含义,是琴人的必备素养。为了方便琴人识读与交流,理想的减字谱应该规范且统一。只是多数事物都难以完美面目面世,总要经历不断地推敲与琢磨,方能得如人意,减字谱便经历了一个谱字命名从混乱到规范的发展过程。《永乐琴书集成·释指》载:“古谱食指、无名指、中指向内发弦,皆谓之打,故其谱难晓。近谱四指各有所主,大指向外发弦谓之擘,向内发弦谓之托;食指向外发弦谓之挑,向内发弦谓之抹;中指向外发弦谓之剔,向内发弦谓之勾;无名指向外发弦谓之摘,向内发弦谓之打,殊为要当。”[5]经过从唐代到明代大约六百多年的发展,擘、托、挑、抹、剔、勾、打、摘等独立而无法分解的右手基本指法已有定则,所以《文会堂琴谱》将上述八种基本指法称为“八法”,[6]惯称“右手八法”,足见减字谱已达到相当的规范程度。

然而减字谱却没有达到统一的程度,因为右手八法中的擘与托,在各家琴谱中仍有抵牾之处。正如《德音堂琴谱》载:“琴谱之字母,自古至今,再无变更者矣。独擘、托二字,各地不同。”[7]488此言足证古琴指法未臻统一之境。为此,有清一代琴谱对擘、托的古今之法聚讼纷纭,皆以己谱宗古而他谱为讹。孰是孰非,若不考镜源流,终难定谳。是以笔者将梳理存见琴谱中擘、托的流变,钩沉关键谱本,探颐擘、托运指方向的嬗变缘由,以就教于方家。

一、擘托指法流变之梳理

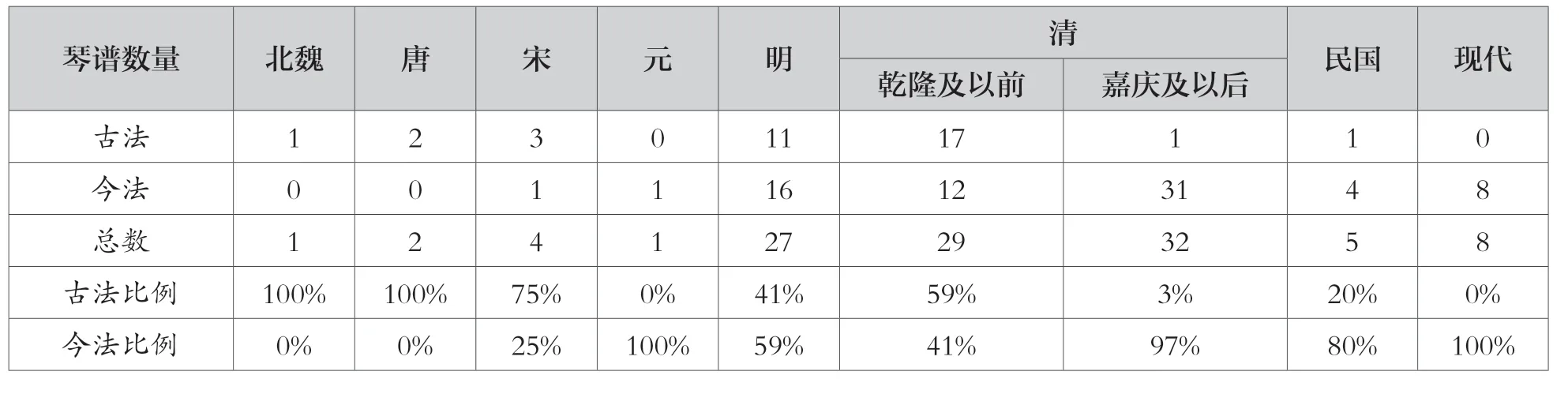

本文以北魏《琴用指法》等109 份文献为基础,梳理历代擘、托的流变。①以出弦为擘、入弦为托和以入弦为擘、出弦为托为标准,可将琴谱分为两类。①在109 份琴谱中,以出弦为擘、入弦为托的有:北魏《琴用指法》;唐《指法字谱》《琴籍》;宋《则全和尚节奏指法》《名数发端》《事林广记》;明《新刊发明琴谱》《风宣玄品》《太音传习》《步虚仙琴谱》《真传正宗琴谱》《太和正音琴谱》《绿绮新声》《琴适》《思齐堂琴谱》《太音希声》《义轩琴经》;清《微言秘旨》《琴学心声谐谱》《琴苑心传》《大还阁琴谱》《松风阁琴瑟谱》《松风阁琴谱》《琴谱析微》《微言密旨订》《蓼怀堂琴谱》《一峰园琴谱》《诚一堂琴谱》《澄鉴堂琴谱》《卧云楼琴谱》《存古堂琴谱》《琴学练要》《琴香堂琴谱》《研露楼琴谱》《槐荫书屋琴谱》;民国《琴学管见》。以入弦为擘、出弦为托的有:宋《琴议》;元《琴言十则》;明《太音大全集》《谢琳太古遗音》《梧冈琴谱》《杏庄太音补遗》《琴谱正传》《龙湖琴谱》《重修真传琴谱》《五音琴谱》《玉梧琴谱》《文会堂琴谱》《藏春坞琴谱》《阳春堂琴经》《阳春堂琴谱》《新传理性元雅》《乐仙琴谱》《古音正宗》;清《太古正音琴谱》《太古正音琴经》《琴学正声》《德音堂琴谱》《五知斋琴谱》《春草堂琴谱》《龙吟阁秘本琴谱》《颖阳琴谱》《兰田馆琴谱》《大乐元音》《桐园草堂阳关三叠》《酣古斋琴谱》《自远堂琴谱》《碧鲜山房指法字母汇参确解》《琴谱谐声》《龙吟馆琴谱》《师白山房琴谱》《峰抱楼琴谱》《琴学轫端》《邻鹤斋琴谱》《二香琴谱》《乐山堂琴谱》《一经庐琴学》《梅花仙馆琴谱》《律音汇考》《琴谱正律》《悟雪山房琴谱》《荻灰馆琴谱》《与古斋琴谱》《百瓶斋琴谱》《琴学尊闻》《琴学入门》《蕉庵琴谱》《琴瑟合谱》《白菡萏香馆琴谱》《天闻阁琴谱》《枕经葄史山房杂抄》《希韶阁琴谱集成》《希韶阁琴瑟合谱》《枯木禅琴谱》《鸣盛阁琴谱》《琴学初津》《琴学秘诀》;民国《琴学摘要》《琴学丛书》《梅庵琴谱》《桐心阁指法析微》;现代《古指法考》《古琴初阶》《琴学备要》《虞山吴氏琴谱》《秋籁居琴谱》《古琴演奏法》《古琴曲集》《沙堰裴氏遗绪》。其中,36 份琴谱将“擘”解释为“大指向外出弦”;73 份琴谱将“擘”解释为“大指向内入弦”。因《琴用指法》中无指法托,故在108 份琴谱中,35 份琴谱将“托”解释为“大指向内入弦”;73 份琴谱将“托”解释为“大指向外出弦”。

表1.各时期琴谱所载擘、托之古法、今法数量详细统计

北魏时,指法有擘无托,且擘之运指方向为向外出弦。至唐代,始以擘、托对举,且运指方向皆以大指出弦为擘,入弦为托。从发生学的角度观之,此为擘、托先出之法,可称之为古法。如《琴用指法》:“擗:右大母指向前祐一弦起也。”[8]以及《指法字谱》:“尸,擘。谓以大指击弦出也;乇,托。谓以大指托入也。”[9]109,114

管平湖认为:“古代只有擗的名称而无托的名称,如《碣石调幽兰》《神奇秘谱》等谱中全把这种托的弹法叫作擗,至《西麓堂琴统》才见到托的名称。”[10]管氏对右手大指指法最初只有擘而无托的判断是准确的,或因研究资料匮乏,其对托后出的时间判断有误。

从宋代刘籍《琴议》开始,擘、托的运指方向发生反向:“尸,劈也。以大指入弦;乇,托也。以大指出弦。”[9]109,114从发生学的角度观之,此为擘、托后出之法且沿用至今,可称之为今法。汪孟舒言:“古谱及《手图》均为尸外乇内。至元人或改为尸内乇外……适为今之擘以向胸为入,托以向徽为出。其变化似从元代吴澄指法始而今皆用之也。”[11]或同样因研究资料匮乏,汪氏对擘、托运指方向的反向时间亦判断有误。

从北魏至今,擘、托的流变大致为:北魏指法初创,有擘无托,且擘的运指方向为向前拓弦(即向外出弦)。及至唐代《指法谱字》《琴籍》,擘、托二法始成对举,以出弦为擘,入弦为托,是为古法。降至宋代,刘籍变古法而今法出,历宋、元、明、清四代及至民国,擘、托的古法与今法并世而处。自新中国成立至今,后出诸谱皆以擘、托的今法为式,而古法自此不传。

从微观的角度观察,擘、托的古今之变始于宋代,此后古法今法并世颉颃。至于古法渐萎而不传,今法风行而景从,此一豹变则发生于乾嘉之时。排除元代(因可考材料甚少)与民国(因存在时间较短),在乾嘉之际,擘、托的反向变化最为显著。有清一代,嘉庆及其以后诸朝,除《槐荫书屋琴谱》外,自《自远堂琴谱》以降,皆以擘、托的今法为式。(详见表1)

所谓“明代琴谱皆为出擘入托,清代琴谱皆为入擘出托”、“明代琴谱中的‘尸’和‘乇’与清代相反”等语,皆具有片面性,掩盖了擘、托古今之法自宋代至民国共存于世的客观情况。对于擘、托反向的时间节点,并不能以明清为界作泾渭分明的划分。

二、擘托指法嬗变之缘由

擘、托在宋代产生嬗变的缘由,大致有二:第一,存在指掌参考系和徽身参考系两种不同的运指参考系。不同的运指参考系具有不同的运指逻辑,指法称谓的意蕴也不同,这些不同形成了嬗变的外因;第二,在徽身参考系中,古法擘、托的运指方向与擘、托二字所蕴含的方向性之间存在的语义冲突,化解语义冲突的动力形成了嬗变的内因。

(一)外因:两种不同的运指参考系

出入、内外等表示方向的概念具有相对性,只有将其置于一个固定的参考系中,才能表达确定含义。欲明运指方向的内、外、出、入之别,必先明运指参考系的设定逻辑。

1.指掌参考系

《琴籍· 木声· 右手指法· 下指》:“凡取声,全借手势下指。……如使擘、抹、勾、打,弦从指面上过,令有甲肉声;若使托、挑、剔、摘,用甲中心着弦,往外急出。”[12]83陈拙把指面过弦,使琴音有甲肉之声的指法分为一组,即擘、抹、勾、打;把甲面过弦,使琴音仅有纯甲音的指法分为一组,即托、挑、剔、摘,正所谓“以指之阴阳,分别内外”。[7]488甲面刚硬为阳,指面柔软为阴;阳即向外,阴即向内。彭祉卿言:“向背者,甲肉之分,用肉为向,得音浊;用甲为背,得音清。……指用肉者为入,指用甲者为出故也。”[13]上述以指之阴阳作为区分内外方向的标准中,其实蕴含了一种运指参考系,笔者称之为“指掌参考系”。

《琴籍·木声·右手指法·指分上下》:

大指,如指往里,一弦用单擘。……如指往外,一弦用托。

食指,如指往上,一弦用单挑。……如指往下,一弦用单抹。

中指,如指往上,一弦用单剔。……如指往下,一弦用单勾。

名指,如指往上,一弦用单摘。……如指往下,一弦用单打。[12]86-88

汪孟舒认为“大指,如指往里”之“里”指“弦之里”。[12]86然而,“弦之里”所指不甚明晰,琴弦空悬于岳山与龙龈之上,本无里外之别。是以琴弦靠近琴面一侧为里?还以琴弦靠近弹琴者一侧为里?抑或是以其他方向为里?皆无法确定。

笔者认为,“大指,如指往里”之“里”,应指“手掌心里”,即在指掌参考系中,手指内扣朝向手掌心的方向运动,曰往里;因弹琴时掌心朝下,手指内缩即呈下降之势,故曰往下;手指外张,背离手掌心的方向运动,曰往外;因弹琴时掌心朝下,手指外张即呈上升之势,故曰往上,是知指掌参考系主要描述手指在垂直方向上的运动轨迹。手指内扣的触弦点位于指面,为指之阴,即言向内;手指外张的触弦点位于甲面,为指之阳,即言向外。是以知“以指之阴阳,分别内外”的底层逻辑,源于指掌参考系的运指逻辑,即通过手指与手掌心之间的相对关系,来确定运指方向的里(内)、外、上、下,利用手指与手掌之间的相对性来确定运指方向的绝对性。这种运指参考系的确立,以弹琴者手指的内部运动为根据,所以指掌参考系属于“内部参考系”,即以手指内部运动的视角去观察手指的运动方向。

2.徽身参考系

还有一种以弹琴者的身体与琴徽之间的相互关系来确定运指方向的运指参考系,即当弹琴者坐于琴前时,将手指由琴徽向身体的方向运动,称为向内、入弦;将手指由身体向琴徽的方向运动,称为向外、出弦,笔者称之为“徽身参考系”。如《太古遗音》:“凡用指向身曰内曰入;向徽曰外曰出。馀皆仿此。”[14]68《琴言十则》:“凡指向身发弦曰内曰入,向徽发弦曰外曰出。”[15]

手指从身体向琴徽的运动,亦可称为从七弦向一弦的运动,七根琴弦所形成的弧面大致接近于水平,是知徽身参考系主要描述手指在水平方向上的运动轨迹。徽身参考系的运指逻辑,是通过身体与琴徽之间的相对关系,来确定运指方向的内、外、出、入,即利用身体与琴徽之间的相对性来确定运指方向的绝对性。这种运指参考系的确立,以外在于手指的身体与琴徽之间的相对关系为根据,所以徽身参考系属于“外部参考系”,即从身体和琴徽的外部视角去观察手指的运动方向。指掌参考系与徽身参考系的对比如表2 所示。

因为大指的生理构造与其他四指不同,其他四指同在一个平面,而大指在其他四指的侧面,所以在徽身参考系与指掌参考系中,食指、中指、名指的运指方向相同,而大指的运指方向相反。在指掌参考系中,大指向内运动(即向手掌心内运动)的方向,被命名为向里(内),在徽身参考系中就成了大指向外运动(即向琴徽外运动),被命名为向外或出弦,即在指掌参考系中,大指向里、向下的运指方向,在徽身参考系中变成了向外、出弦;在指掌参考系中,大指向外、向上的运指方向,在徽身参考系中变成了向内、入弦。

因无法得知指掌参考系和徽身参考系产生的先后顺序,所以无法推断古法擘、托的运指方向是在指掌参考系下规定的,还是在徽身参考系下规定的。但可以明确的是,古法擘、托的运指方向在指掌参考系中是可以被理解的,其规定运指方向的逻辑与里(内)、外、上、下等方向语词的语义是相统一的,即以手指与手掌心之间的相对运动关系,来确定运指方向的里(内)、外、上、下,从而达到“音分甲肉”的精致区别。指掌参考系作为一种内部参考系,因其内部性而不易被人察觉和理解,导致指掌参考系长期处于不明于世的状态,这种状态似乎从唐代开始就一直存在,若非陈拙详细记载,实难发觉指掌参考系的存在。徽身参考系因以身体和琴徽的外部视角去观察手指的运动方向,弹琴者易于观察、便于理解,遂致徽身参考系后来得到广泛使用。

表2.指掌参考系与徽身参考系的对比

自唐代《指法字谱》以徽身参考系规定运指方向,后世琴谱无论是使用擘、托的古法还是今法,皆以徽身参考系的运指逻辑去规定运指方向。①规定运指方向的方式有两种,一种方式是给出具体的运指轨迹说明,《太古遗音》:“凡用指向身曰内,曰入;向徽曰外,曰出。馀皆仿此。”另一种方式是使用徽身参考系下产生的向内入弦、向外出弦等逻辑用语来说明运指方向,如《琴议》:“尸,劈也。以大指入弦。乇,托也。以大指出弦。”然而,在徽身参考系下,古法擘、托的运指方向与擘、托二字所蕴含的方向性之间存在着语义冲突。

(二)内因:化解语义冲突

日本学者山寺美纪子认为,《琴用指法》以祐释擘中的“祐”,或为“袥”(tuō)之讹,古时袥与“拓”通,并取拓“以手推物”之义,将擘的指法翻译为:右手大指向前(弹奏者视角的外侧)推(类似于顶)一根琴弦而起。[8]可见其是在徽身参考系中对擘进行解释的。《琴用指法》以“袥”释“擘”,那古人为何将右手大指向前推弦而出的指法命名为“擘”呢?笔者推测,或因擘字有大指之义,②《尔雅·释鱼》:“蝮虺,博三寸,首大如擘。”郭璞注:“身广三寸,头大如人擘指。”《康熙字典·卯集中·手字部》:“擘,大指也。”可知,擘有擘指之义,而擘指即大指。故以擘作为大指的指法名。

迨至唐代《指法谱字》《琴籍》,右手指法始见有托。因大指出弦已先被命名为“擘”,故此时把大指入弦命名为“托”。如果仅以擘、托作为一个符号,而不考虑擘、托二字的语义,那么如何命名都无关紧要,如张鹤所言:“命名不同,其用指则一也。”[16]然而,“古人因声音而谱字,以手势而象物”。[14]66古人追求以状指法之形而传指法之势;以喻琴音之声而达琴音之境,从而巧妙地传达指中之象与势中之意。状形传势与喻声达境的基点,往往以指法之名为依托。[17]因此,既然用擘、托指称右手大指的不同指法,表示大指的不同运指方向,从“因声音而谱字”的逻辑起点出发,擘、托应在各自语义范围内函射两种不同的指法特性。

所谓认识失调是指个体所持有的认知彼此矛盾冲突,处于相互对立的状态。[19]即个体同时拥有在心理上不一致的两种认知(想法、态度、信念、意见)的状态。[20]这种不同信念之间的认知冲突,表现为以矛盾关系中的“托”去解释“擘”时产生的语义冲突。认知失调会导致心理紧张,为了减轻或消除心理紧张,个体就会想办法减轻认知失调,最直接的方法就是改变外物以符合自己的已有认知,从而使认知达到协调状态。因此,除《琴用指法》采用以“袥”释“擘”外,自“托”在唐代成为一个独立指法后,后出诸谱再无以“袥”释“擘”之例,这是后世琴人避免认知失调所采用的第一种方法。

然而,此举仍不能完全避免认知失调。因为在徽身参考系下,古法擘、托的运指方向与擘、托二字所蕴含的方向性之间的语义冲突仍然存在。擘,日常生活中读作(bò),而在古代琴谱与现代琴谱中都读作(pī)。如《碧鲜山房指法字母汇参确解》:“尸,擘也。……擘音劈,亦作劈。”[9]117《古琴艺术汉英双语小词典》中也将擘注音为(pī)。[21]《琴议》曰:“尸,劈也。”[9]114由此可知,琴谱中“擘”与“劈”同音且同义。《琴用指法》中擘作“擗”(pǐ),亦可作一证。

作为动词,“劈”的运动轨迹通常都是从上向下,但也有从下往上劈的情况,木匠称之为“望天劈”或“望天锤”。因不合常理,所以从下往上劈或锤,具有一定的危险性,故民间有“木匠怕打望天锤”之语。古法的擘,是大指向外出弦,在水平方向上,大指是由身内向徽外运动,在垂直方向上,大指是由弦下斜向上运动,这与“擘”字语义中所蕴含的从上向下的方向性相矛盾。若将擘改为大指向内入弦,那么指法擘的运动轨迹就能被函射于擘的语义之内,与擘字蕴含的从上向下的方向性向吻合,所以今法改之。

“托”的本字为“乇”,象征艸叶依托于根、干。[22]后加“手”作“托”,有寄托之义[23]。“托”字作动词,即以手托物,向上托举,蕴含了一种从下向上的方向性。古法的托,运指方向是大指向内入弦,在水平方向上,大指由徽外向身内运动,在垂直方向上,大指由空中斜向下运动,这与“托”字语义中所蕴含的从下向上的方向性相矛盾。若将托改为大指向外出弦,那么指法托的运动轨迹就能被函射于“托”的语义之内,不仅与“托”字蕴含的从下向上的方向性吻合,而且还与“托”字的寄托、依托之义相吻合,所以今法改之。顾梅羹言:“用托的方法,也是将大指倒竖,中、末两节伸直,指头靠弦而出。”[24]47此处所谓“靠”,即与托字之寄托、依托义相吻合。所以,古琴指法将手指靠于弦上称为“寄指”,亦可作一证。①《五知斋琴谱》《琴学轫端》《二香琴谱》《梅花仙馆琴谱》《琴学尊闻》《蕉庵琴谱》《天闻阁琴谱》《希韶阁琴谱集成》等皆释“托”为“靠弦而出”。通过改变运指方向,化解在徽身参考系下古法擘、托的运指方向与擘、托二字所蕴含的方向性之间的语义冲突,是后世琴人避免认知失调所采用的第二种方法,也是最有效的方法。

《存见古琴指法谱字辑览》:“自沈氏(沈琯)起,正面据‘字义’主向徽为托,向身为擘。”[25]可见后世擘、托反向,确和古法擘、托的运指方向与擘、托二字所蕴含的方向性之间的语义冲突有关。但是,以清代沈琯开正面据字义改擘托之先河之说,却有失妥当,因为擘、托反向从宋代刘籍时便已开始。不过,沈琯却是在使用今法擘、托的琴谱中,最先明确规定运指轨迹的,即“凡用指向身曰内曰入,向徽曰外曰出”。[26]

三、清人托古改制与仰托指法的形成

虽然自宋代至民国,擘、托之古法与今法并用,但是直到清代,部分琴谱才记载了擘、托存在古今之别的问题。如《德音堂琴谱》载:“琴谱之字母,自古至今,再无变更者矣。独擘、托二字,各地不同,何耶?立法之初,以弹琴者为主,故用大指向身内弹者谓擘为入,向徽外弹者谓托为出,无殊义焉。近世严天池先生所云:凡用大指,肉向徽外弹者谓擘为入;大指甲向身内弹者谓托为出。盖因抹、勾用肉,挑、剔用甲,而严公以指之阴阳,分别内外。今余订是谱悉从古法,故擘、托亦如古人之用,宗法上古,庶无错耳。”[7]488又如《诚一堂琴谱》载:“擘也,大指出弦,托也,大指入弦。古谱以入弦为擘,出弦为托。近谱遵琴川严氏反用。盖别指之阴阳也,今遵严谱用。”[27]

遗憾的是,清人发现了擘、托存在古今之别的问题,但是对擘、托的古今之辨却失之偏颇。如前文所述,以大指出弦为擘,入弦为托之法先出,是为古法;以大指入弦为擘,出弦为托之法后出,是为今法。《诚一堂琴谱》用古法而不自知,以为今法;《德音堂琴谱》却倒今法为古法,并误以古法为严天池所创。如此凭空立论,颠倒古今,盖不究源流,不审字义之故,今特明之。

《德音堂琴谱》以今法为古法,同时强调“古法”(实际是今法)“无殊义焉”,可知《德音堂琴谱》对擘、托运指方向的更改,是一种不自觉的、无意识的行为。相反,《龙吟阁秘本琴谱》对擘、托运指方向的更改,是一种自觉的、有意识的行为。因为《龙吟阁秘本琴谱》中有关指法的部分,实抄自《大还阁琴谱·万峰阁指法秘笺》,且直以《万峰阁指法秘笺》为名,但是《万峰阁指法秘笺》中擘、托为古法,而《龙吟阁秘本琴谱》却将擘、托古法改为今法。

清人自觉与不自觉地在事实上变擘、托古法为今法,同时在名义上将擘、托今法尊为古法,而将古法斥为今法,这一行为与我国尊古的民族心理和托古改制的改革行为有着直接的关系。[28][29]《淮南鸿烈集解·修务》:“世俗之人,多尊古而贱今,故为道者,必托之于神农、黄帝而后能入说。”[30]在尊古心理的影响下,托古改制就成了一种常见的改革行为。政治上的托古改制,远有王莽,近有康有为;文化上的托古改制,唐有韩、柳古文运动的“文以载道”,元有赵孟頫的“作画贵有古义”,凡此种种,皆为例证。尊古心理的实质就是以“古”来彰显“今”的某种合理性,就清人将擘、托今法称之为古法而言,清人已经自觉或不自觉地认识到,在徽身参考系下古法擘、托的运指方向与擘、托二字语义所蕴含的方向性之间存在语义冲突,这种语义冲突会使人产生认知失调,所以古法擘、托具有不合理性。而改变古法擘、托的运指方向以成今法,便可以化解语义冲突,避免认知失调,所以今法擘、托具有合理性。为了彰显今法擘、托的合理性,清人在尊古心理的作用下产生了托古改制的行为,表现为倒擘、托的“今法”为“古法”。《德音堂琴谱》言:“今余订是谱悉从古法,故擘、托亦如古人之用,宗法上古,庶无错耳。”[7]488

“托古改制思维可以简单理解为人们在思考和解决社会问题,推行社会改革时往往以历史和传统中的权威(可能是虚构的,也可能是存在的,可以是圣贤的言行,也可以是经典著作)来作为其行动和立论根据的一种模式化的思维。”[31]因此,托古改制必然有其现实意义,清人倒擘、托今法为古法的现实意义,体现为既化解了语义冲突和消除了认知失调,同时也为仰托指法的形成廓清了语词上的逻辑障碍。

顾梅羹指出,古琴指法通常分为三个体系,徐上瀛《大还阁琴谱》、徐常遇《澄鉴堂琴谱》和徐祺《五知斋琴谱》属于其中一个体系(简称“大—澄—五指法体系”),该体系区分左右手指法,于字谱注释之外,更将运指、用力、取音的要诀,穷究原委,透彻说明。[24]875但是,大—澄—五指法体系的传承并非一成不变。正如王建欣所言:“‘传统是一条河流’,我们应该承认,即使是依《五知斋琴谱》一路师承下来,所做的某些改变也是情理之中的。”[32]这些“情理之中的改变”,其中一种就体现为《五知斋琴谱》有意识地、自觉地变擘、托古法为今法,为仰托指法的形成做出逻辑铺垫。

仰托指法最初并不叫仰托,而叫仰擘。据《大还阁琴谱·万峰阁指法秘笺》载:

凡用指之例,向徽曰外曰出,向身曰内曰入,据此则知指法之所由矣。

尸,劈。大指向外出弦曰尸。大指竖起靠弦而出,与诸指弹声无异。盖因六弦与以应,七弦与二应,相去已远,间勾不及,故用大指为便。今人皆用以讹传讹,令大指仰天擘击于琴面,声则粗厉重浊,有何意趣可取?同调者幸勿误之。

乇,托。大指向内入弦曰乇,惟乇不多用。[33]

《大还阁琴谱》所载仰擘指法,是在古法擘的基础上形成的,即将大指仰天而卧后使大指向外出弦。由于擘、托存在古今之别,当以今法擘的运指逻辑去演绎在古法擘的基础上形成的仰擘时,就会出现“大指仰天擘击于琴面,声则粗厉重浊”的情况。这也说明清初琴人大多是在徽身参考系下,进行了擘、托的倒今为古。或许因为擘、托的古今之别容易造成仰擘的误弹,所以祖述虞山的徐常遇在《澄鉴堂琴谱》中并没有载录仰擘指法。但是,《澄鉴堂琴谱》与《大还阁琴谱》所载擘、托皆为古法,且都是先介绍擘,后介绍托,这一介绍顺序的理由是“惟乇不多用”,而擘多用,所以先介绍常用指法。

之后,《五知斋琴谱》自觉地变擘、托的古法为今法:

凡用指之例,向徽曰外曰出,向身曰内曰入。

乇,托也。大指向外出弦曰托。大指竖起靠弦而出,与诸指弹声无异。盖因六与一应,七与二应,相去已远,故用大指为便。有用者,大指仰天托击于琴面,太重而浊且无意趣。如欲用之者,必宜不轻不重,取清脆之声,庶几可听。此当以激节处用之,不可概而见也。今用竖托,谱书乇字。若用仰托,谱书字,以别之也。

尸,擘也。大指向内入弦曰擘,擘不多用。[34]

《五知斋琴谱》对《大还阁琴谱》既有传承,也有变革。传承体现为对相同指法的描述,用词基本相同,介绍顺序也相同。变革在擘、托指法上表现为四点:第一,《大还阁琴谱》先介绍擘(劈),后介绍托,《五知斋琴谱》先介绍托,后介绍擘;第二,《大还阁琴谱》使用古法擘、托,《五知斋琴谱》使用今法擘、托,故《大还阁琴谱》为仰擘,《五知斋琴谱》为仰托;第三,《大还阁琴谱》无仰擘的减字,《五知斋琴谱》在今法托的基础上,造出了仰托的减字“”;第四,《大还阁琴谱》批判了仰擘的错误弹法,却没有给出正确弹法的具体建议,《五知斋琴谱》既批判了仰托的错误弹法,也给出了正确弹法的具体建议。

《五知斋琴谱》与《大还阁琴谱》在擘、托上的差异,延伸至仰擘与仰托指法上,更为清晰地展现出了在徽身参考系下,古法擘、托的运指方向与擘、托二字所蕴含的方向性之间存在的语义冲突。如前所述,擘字蕴含了从上向下的方向性,仰擘需要将大指仰天而卧于弦下,以近乎垂直的角度向上将弦弹出,使弦振动拍击琴面而发出一种有特点的“煞声”。仰擘指法垂直向上弹弦的运指轨迹,与擘字所蕴含的从上向下的方向性之间存在十分明显的冲突。同时,在清代倒擘、托今法为古法的大背景下,以今法弹奏仰擘会导致大指撞击琴面的错误,这或许是徐上瀛批判“以讹传讹,令大指仰天擘击于琴面,声则粗厉重浊”的一个原因。

当在徽身参考系中使用今法擘、托,变仰擘为仰托,那么仰托将大指仰天而卧于弦下,以近乎垂直的角度向上将弦弹出的运指轨迹,就与托字所蕴含的从下向上的方向性相一致。仰托与竖托相对,仰托即大指水平仰天而卧,故其运指轨迹为垂直向上;竖托即大指垂直靠弦竖立,故其运指轨迹为水平向外。在清代擘、托倒今为古的大背景下,对于不明擘、托古今之别的琴人,使用仰托可以避免造成误弹。

通过对大—澄—五指法体系中的擘与托、仰擘与仰托的流变梳理,可以看出徐祺自觉地倒擘、托今法为古法具有重要的现实意义,其不仅化解了徽身参考系中,古法擘、托的运指方向与擘、托二字所蕴含的方向性之间的语义冲突,还为清代仰托指法的形成廓清了语词上的逻辑障碍,使仰托指法垂直向上的运指轨迹与仰托二字所蕴含的从下向上的方向性相一致。这才使得后出琴谱对仰托指法的记载更为清晰、准确、易懂,如《悟雪山房琴谱》载:“,抑托也。大指向上而弹,取音轻清,切勿太重,以致弦打琴面。”[9]114《百瓶斋琴谱》载:“,仰托也。大指仰天以指尖托放出,使弦击琴面,得一煞声,音粗厉无甚意趣,谱中偶于激节处用之,然必不轻不重,取得清脆之声方可。”[9]114

这些琴谱明确了仰托的运指方向为大指向上弹弦,想要达到的效果是使弦击于琴面得一煞声。但《五知斋琴谱》中“有用仰托者,大指仰天托击于琴面”之句,承自《大还阁琴谱》中的“令大指仰天擘击于琴面”,究竟是“大指”还是“琴弦”击于琴面并不明确,易生歧义。《五知斋琴谱》的进步之处就在于通过“托”所蕴含的方向性来明确仰托的运指轨迹。其导夫先路,后出琴谱在仰托的阐释上,便没有语词上的逻辑障碍,故《悟雪山房琴谱》等琴谱对仰托的阐释就更为容易、具体、准确。这也可以从侧面证明,《五知斋琴谱》确为清代广陵琴派的重要琴谱,也是清代流传最广、影响最大的一部琴谱。[35]

至于为何历宋、元、明、清四代及至民国,擘、托之古法与今法并存,而自新中国成立至今,后出诸谱皆用擘、托的今法,而古法不复再用?古法不存而今法一统,个中原因实与传承有关。《荀子·君道篇》:羿之法非亡也,而羿不世中;禹之法犹存,而夏不世王。故法不能独立,类不能自行;得其人则存,失其人则亡。[36]

国家法律的传承尚且如此,古琴指法的传承亦难逃这一规律,即法之传与不传,关键在得不得人,有无传承。

当世琴学,几由査阜西、管平湖、吴景略、张子谦、顾梅羹等先生而传,诸先生皆为当世琴学宗师。因诸先生所著之书,皆以今法为式,如《古琴初阶》言:“擘,用大指放开虎口,指甲的背面靠着琴弦,向内擘入;托,用大指放开虎口,手指尖肉部着弦,先肉后甲,向外托出。内是指靠身体的这一面,外是指靠徽的那一面。”[37]

《古指法考》:“右大指向内弹,叫擘;右大指向外弹出,叫托。再用指之例,凡向徽的方向弹出,叫外、叫出;向身的方向弹入,叫内、叫入。”[10]1-2《琴学备要》:“四指之弹弦的方向,向身弹叫“弹入”或“入弦”,向徽弹叫“弹出”或“出弦”。因为身在内里,所以叫入,徽在外面,所以叫出。大指向身弹入曰擘;大指向徽弹出曰托。”[24]46-47《虞山吴氏琴谱》:“擘,大指用甲向身体方向弹入;托,大指向外弹出。”[38]且皆注明运指轨迹,毫无含糊。之后成公亮《秋籁居琴谱》、龚一《古琴演奏法》、李祥霆等编《古琴曲集》等琴谱亦皆从之。

当今之世,若非得闻于方家或寻古调以打谱,亦难知擘、托有古今之别。擘、托之古法不存而今法一统,盖缘古法无人传承而今法传者众多之故。

结语

《琴学正声》曰:“琴有指法,犹书有笔法。”[26]25正如书有永字八法,而琴亦有右手八法。书之永字八法,侧、勒、努、趯、策、掠、啄、磔,每字皆含笔法之精义;变擘、托的古法为今法,琴之右手八法,擘、托、抹、挑、勾、踢、打、摘,每字方演指法之妙理。清初孙沚亭《琴谱指法省文》:“尸,劈也。大指甲向身扣弦,掌爪间有破竹分张之势,故曰劈。乇,托也。大指向徽扣弦,推托而得声,故曰托。”[39]孙氏之解释,完美地统一了运指方向与指法名称所蕴含的方向性。自宋代刘籍《琴议》以降,各琴谱多采用擘、托的今法,不泥于古,归之于正。徐祺《五知斋琴谱》中的擘、托之变与仰擘、仰托之变,更是体现了一种高度的指法逻辑自觉,具有重要的历史意义与进步意义。最后,借用擘、托手势之兴词,作为本文的收束:“万窍怒号,有鹤在梁,竦体孤立,将翱将翔。忽一鸣而惊人,声凄厉以弥长。”[14]69

(本文撰写过程中得到上海琴人许云珩先生的指教,特此致谢。)