中国枣地理标志及黄河流域古枣树群资源发展概述

孔维府, 孙伟哲, 王 涛

(1.中国农业大学烟台研究院,山东 烟台 264670;2.中国农业大学生物学院,北京 100193)

野酸枣在我国分布十分广泛,古代有华北遍地荆棘之说,直到现在在华北各地丘陵山地、荒坡山崖等地仍可随处可见很多野生酸枣树。枣由酸枣演化而来。在山东临朐发掘出的酸枣叶化石距今有1 200万~1 400万年。近代考古资料表明,大约7 000年前,在晋陕黄河峡谷地区开始驯化栽培枣树,这里成为我国枣树栽培起源地,成为最早的枣树栽培中心[1]。

《诗经》是最早记录酸枣和枣的文献,其《魏风》记述“园有棘,其实之食”,棘即酸枣;其《豳风》“八月剥枣,十月获稻”,“豳”通常被认为是周王朝的开国之地,即指现今陕西彬县、旬邑一带,在3 000多年前收枣成为彬地的重要农事活动,目前彬县一带还有树龄300年以上的枣树[2]。进入汉代(公元前206年至公元220年)以后,我国枣的规模和地域继续扩大,栽培方式也由园圃扩大到田野,成为专业性生产。《史记·货殖列传》记载:“安邑(今山西省夏县西北)千树枣,燕秦千树栗,蜀汉江陵千树橘,淮北常山以南,河津之地千树梨,……其人与千户候等”。晋代枣赋述及枣的分布“北荫塞门,南临三江,或布燕赵,或广河东……”,古籍说明枣在我国当时陕西、山西、河北、山东、河南等地广泛栽培,栽培地域从黄河中下游扩大到辽东和长江流域,枣已经成为我国南北方普遍栽培的重要果树。

枣的栽培自山西西北部和陕西东北部黄河沿岸地区等起源地向黄河下游、新疆和甘肃等地扩展。在黄河中下游流域拥有相当大规模的枣地理标志认证、保护产品和地理标志农产品(见图1),保留了颇具规模的连片百年乃至千年古老枣树林,与老枣林相邻形成了众多新产区,域内枣品种众多,是中国枣最重要的生产区和外销区,也是中国枣文化和农耕文化资源最丰富的杰出代表。

中国枣文化源远流长,枣深受国人喜爱。《黄帝内经》记载“五谷为养、五畜为益、五果为助、五菜为充”的饮食原则,“五果为助”即指枣、李、杏、栗、桃等水果、坚果有助养生和健身功用。

1 中国枣地理标志和产量概况

地理标志是指标示某商品来源于某地区,该商品的特定质量、信誉或者其他特征主要由该地区的自然因素或者人文因素所决定的标志。我国地理标志主要通过3种模式进行保护:一是通过注册为证明商标或集体商标进行保护,二是通过地理标志保护产品(PGI)进行保护,三是通过农产品地理标志(AGI)进行保护。

从国家质检总局于2001 年9 月25日首次受理黄骅冬枣的原产地域保护申请到现在,枣地理证明商标48件、地理标志(包括原产地)保护产品27个、地理标志农产品22个,枣地理标志共97个。经合并同类项,在枣地理标志涉及的产地中,山西和河北各10个、陕西9个、山东和新疆各6个、安徽和甘肃各4个,另有宁夏、河南和辽宁均为3个、而北京、天津、四川、重庆、湖南、江西各1个,共计64个[3-6](见表1)。汇总发现,山西、河北、陕西、山东、安徽、甘肃、宁夏、河南、天津等黄河流域和黄河故道9个省市集中分布的枣地理标志产地共50个,占全国的78%(见图1)。

表1 中国枣的地理标志情况(截止2021年)

表1 中国枣的地理标志情况(截止2021年) (续表)

图1 黄河流域主要枣地理标志(截至2021年)分布概图

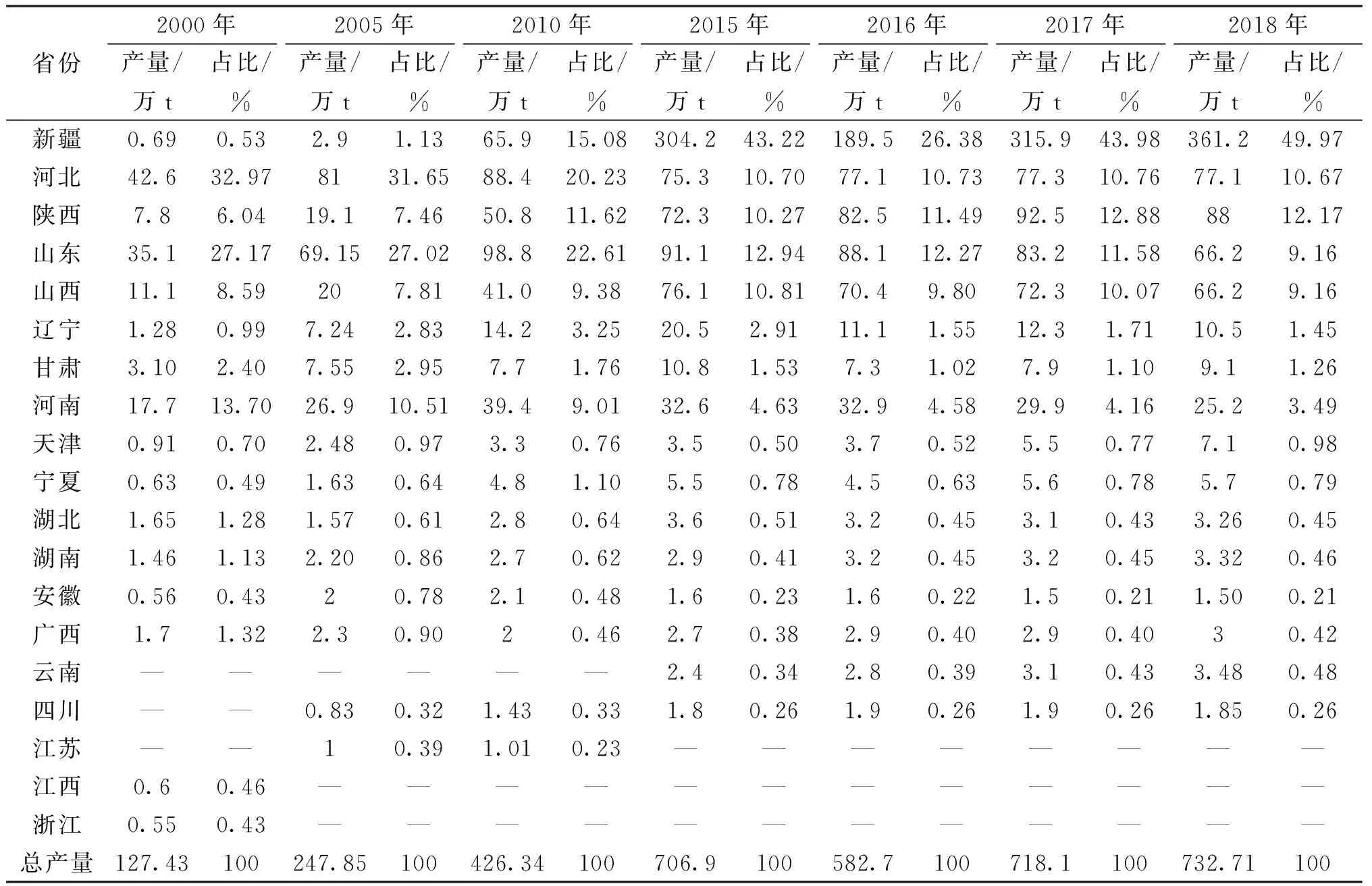

表2显示了近20年中国枣产量前十六省市年产量变化及占全国总产量百分比情况[3]。从表中可见,经过近20年发展,中国枣产量从2000年127.43万t增加到2018年732.71万t,增加了4.7倍,其中新疆一枝独秀年产量持续快速增加,年产量累计增加400倍,年均增加20倍以上,占全国总产量百分比从0.53%增加到49.97%,也就是说现在新疆枣产量占中国枣近50%,这里已经成为世界红枣生产基地[4]。而陕西、河北、山西、山东、甘肃等黄河流域枣老产区,枣年产量均达到峰值后呈下降趋势,其各省年产量在全国总产量中的占比呈持续下降趋势,古枣树群呈现出“衰老”之态。

2 黄河流域古枣树群特征

2.1 黄河流域古枣树树龄长、古枣树群规模庞大

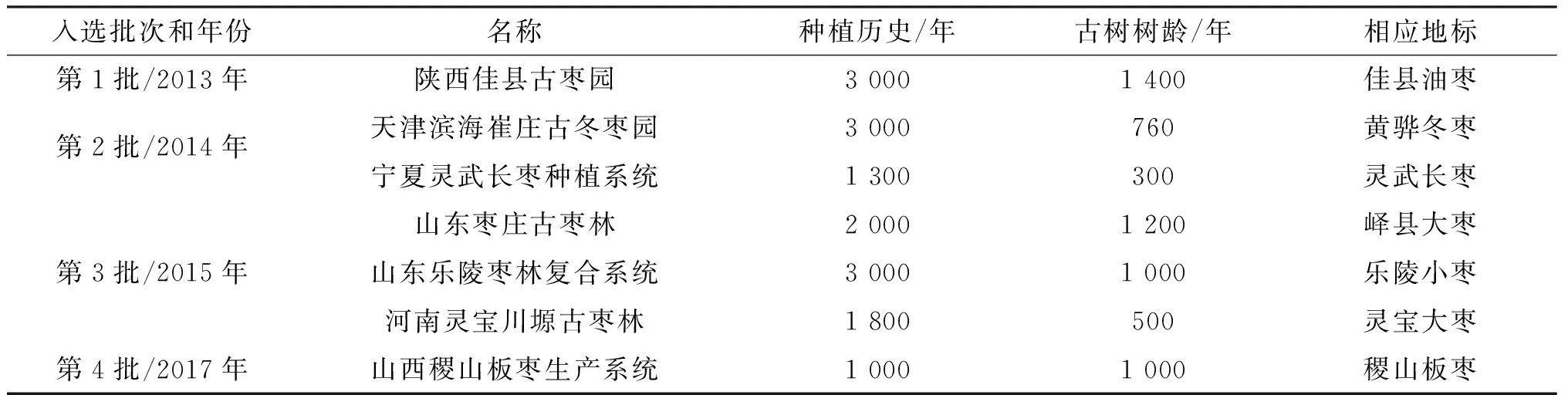

全国千年以上古枣树有45株,树龄为500~999年的有8 742株,树龄为300~499年的有90 669株,主要集中分布在山东、甘肃、河南、陕西、山西、河北和天津,其中以金丝小枣的古树为最多,其占比为35.9%[6]。枣树是中国重要农业文化遗产名录中最多的品种,也是名称中带有“古”字最多的农业文化遗产种类。在全国在138项中国重要农业文化遗产中,按物种类别进行统计发现,数量最多的是跟茶相关文化遗产共18项,其次是稻作项目共15项,第3位的是枣树共有7项[5](见表3),在农业文化遗产项目中以“古”命名的数量最多的是枣树。以“古”命名的中国重要农业文化遗产项目共11项,其中古枣树4项、古茶树3项、古梨树2项、古香榧1项、古桑树1项。中国枣的悠久历史和枣树漫长的生命周期造就了沿黄河流域规模庞大的古枣树群。

表2 近20年中国枣产量前十六省市年产量及占全国总产量百分比情况

表3 全国重要农业文化遗产项目中的枣

2.2 黄河流域枣品种多,种质资源丰富

中国枣在我国各省均有分布,品种共有900多个[6]。经过几千年的栽培历史,我国不同地区的枣品种及同一地区不同品种间的基因交流比较频繁。但是小类群内又能保存原产地的相关性[7],这也使得很多地理标志产区内都形成了品系群或品种群,如灵宝大枣,试验的70份灵宝大枣分大果、小果和长果等果型[8]。与之相似,金丝小枣[9]等很多特定地理标志品种都表现出相似特点,即特定地标枣具有特定类群相关性,而类群内又有丰富的变异[10],这为特定品种优选提供了良好基础。

2.3 黄河流域古枣树群具有良好适应性和生态屏障作用

枣树喜光、耐旱、耐涝、耐贫瘠、耐盐碱、抗风,不畏酷暑严寒,尤以耐旱最为突出,无论在干旱山区、丘陵坡地、平原、沙区、河 滩、盐碱地都能栽植,而且能够稳产丰产。枣树的分布与河道的改变也分不开,河改道造成大片沙荒,而枣适应性强,作为沙荒的先锋树种,枣树的栽植既能防风固沙,又可以保护农田[11],枣粮间作可以逐渐固定流沙、改变小气候[12]。资料表明,在黄土高原地区持续干旱年份红枣也能喜获丰收[13];在不宜农耕的盐碱地和贫瘠的滩涂坡地枣树都可以生长;而陕北古枣林可以改善黄土区土壤结构[14]。可以说古枣林是长期适应黄河流域黄土、丘陵、大风等气候的产物,也具有重要的生态屏障作用。

2.4 经济价值的滑落造成了古枣树群濒危性

枣被称作木本粮食,历史上曾作为“军粮”、荒年赈灾的食物来源和加工原料。陕西、河北、山东等地大力提倡种植时,枣树曾一度被大量种植[15-16],老枣林周边新枣林面积大量增加,各省年总产量达到历史最高(见表2)。后期新疆等地枣种植面积和产量增加,陕西、河北和山东等地枣树管理成本较高、价格偏低,市场竞争力较弱,枣农均为中老年农民[17]。实地调查发现,由于缺乏劳动力,及老枣树“开甲”“砑枣”等生产操作较费时费事,农民优先管理树龄相对年轻的枣树,部分老枣树被弃管撂荒,满地杂草孽苗。在小麦玉米规模化、机械化发展情况下,部分老枣树整株卖作烧炭或城市绿化。资料显示,2005年注册的乐陵小枣(鲜)、2009年注册的沧州金丝小枣(干)和南宫大枣3件证明商标分别于2015年和2019年因未续展而处于终止无效状态,从侧面反映出枣农基于枣树生产的经济活动呈弱化趋势。

3 黄河流域古枣树群的保护发展和思考

作为枣农赖以生存和发展的重要经济来源,古枣树群曾经或仍在发挥极其重要的作用。但是随着社会发展,古枣树群区内枣农趋向老龄化,附加枣果效益较低和枣树现代种植基地建设等因素,加速阻碍了古枣树群持续生产,使得古枣树一些区域甚至出现弃管撂荒现象,古枣树群资源面临较大生存威胁。

2021年10月,《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》发布,要求推动黄河流域优秀农耕文化遗产活化利用和传承创新,支持申报全球重要农业文化遗产。这为黄河流域古枣树群、中国古梨树群[18]持续健康发展提供了政策支撑。黄骅市建设了占地133.33 hm2(2 000亩)的百年枣林观光园,充分发挥世界栽培历史最长、面积最大、品质最好的原始冬枣林的农业文化和观光功能,宣传促进黄骅冬枣发展[19]。孔德汀[20]参照甘肃省白银市小黄湾村、陕西渭南市雷南村片等将古枣树、大荔冬枣等作为重要的观光点接入乡村景观规划,设计了河南荥阳口子村规划方案。除了发展观光旅游外,以新模式对古树群进行适当整理和管理,引入农业企业规模化、统分结合管理[21]、新设备和新技术推广,成为促进古树群保护和传承的重要模式和形式。

我国劳动人民长期在与自然作斗争的生产实践中创造出了枣粮间作[12],充分发挥枣林良好防风固沙的生态屏障作用[16]。挖掘古枣树群农耕文化传统技术和模式,如枣粮间作等模式,有组织地汰除过快发展起来的部分枣树林进行枣粮间作,既可以为保障粮食安全提供的土地资源进行规模化、机械化生产,又可以保留古枣树群资源并就地保护枣树种质资源。这个过程中,很多在地居民对古枣树具有重要的文化情感,是农耕文化的创造主体,也是文化遗产传承的主体[22],对农耕文化传承和发展可以发挥更加重要的作用。