数字化场景驱动下开放式创新跃迁路径探究

梁玲玲 李烨 陈松

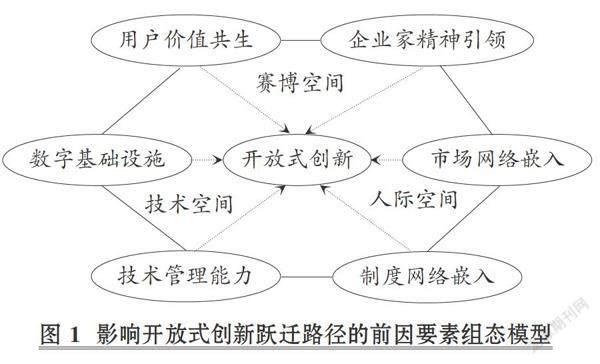

【摘要】数字技术的广泛应用模糊了传统的组织封闭式边界, 一定程度上削弱了地理邻近性组织的优势地位, 促进了信息、 资源和知识在创新主体之间的开放式创新沟通、 交流与合作。然而, 数字化场景驱动下如何推动开放式创新持续性发展尚有待进一步研究。本文应用模糊集定性比较分析(fsQCA)方法, 基于列斐伏尔空间三元论视角, 从数字基础设施、 技术管理能力、 市场网络嵌入、 制度网络嵌入、 用户价值共生和企业家精神引领的协同联动角度出发, 分析数字化场景驱动下开放式创新跃迁路径的多重并发机制和复杂因果路径。结论表明: 任一单个前因要素均无法单独发挥作用实现开放式创新, 数字化场景驱动下开放式创新跃迁路径可分为技术空间主导型、 人际空间主导型、 赛博空间主导型和双元主导型4种类型共6条组态路径。本文的结论有助于拓展开放式创新研究视角, 为有效提升企业创新绩效提供了启示。

【关键词】数字化场景;开放式创新;空间三元论;技术空间;人际空间;赛博空间

【中图分类号】 F204 【文献标识码】A 【文章编号】1004-0994(2023)07-0127-8

一、 引言

开放式创新在企业管理领域由来已久, 随着数字技术的进步与迭代, 开放式创新已成为企业获得竞争优势的重要源泉(Henry,2003)。开放式创新是企业内外多重前因变量协同联动的结果, 多重前因变量之间相互影响, 任一前因变量的变动都会对开放式创新造成一系列连锁反应。有效识别多重前因变量及其组合路径是开放式创新研究的关键内容。随着数字技术的发展和数字赋能在企业管理领域的应用不断深入, 数字场景驱动下的企业开放式创新跃迁机理和路径呈现出多元化、 多阶段和多层次的发展态势(徐顽强,2022)。数字化场景渗透企业管理的方方面面, 其与物理空间、 人际空间和赛博空间的高度嵌入, 不断催生出新的开放式创新逻辑和机理。数字技术颠覆了传统创新管理理论假设, 实务中商业模式创新和新型合作创新模式层出不穷, 为开放式创新过程的前因要素注入了新的关键力量。

场景空间与生产力的论述关系由来已久, 由数字化和智能化衍生而来的数字化场景空间为生产和创新提供了新的孕育土壤。根据列斐伏尔的空间三元论, 空间不是纯粹的物质因素, 它具有历史性、 实践性和建构性, 空间的生产被三重辩证关系双重限定(亨利·列斐伏尔,2021)。由此, 空间与场景不再是生产与经济背景, 而是参与生产的生产资料, 不断生产剩余价值, 催生和孕育创新。本文基于空间三元论思想, 将数字化场景按照虚拟性和建构性程度由低到高依次区分为物理与技术空间、 人际空间、 赛博空间。在物理与技术空间, 5G通信技术、 区块链、 物联网、 元宇宙等新技术和新概念是支撑创新升级跃迁的技术基石; 人际空间以市场网络嵌入和制度网络嵌入双元视角为切入点; 赛博空间以“构想的”空间为主要内容, 具体而言, 以用户价值参与和数字化领导力为主要内容。基于空间三元论, 数字化场景如何驱动开放式创新跃迁, 其组态路径如何?开放式创新作为一个系统性过程, 在数字化场景下如何实现数实融合和价值共创, 进一步推动开放式创新和数字场景化创新? 这是本文想要回答的两个理论问题。

目前许多学者从不同角度对开放式创新的重要影响要素展开了研究。例如: 杨震宁和赵红(2020)基于制度逻辑视角, 探索了制度环境对开放式创新广度和深度的影响; 池睿等(2022)基于资源基础观, 认为互补性资产对开放式创新具有正向影响。但现有研究大多基于定量视角对开放式创新展开研究, 未探究开放式创新跃迁路径机制, 缺少解释性的定性分析。鉴于此, 本文基于现有相关文献, 以空间三元论为框架, 提出数字基础设施、 技术管理能力、 制度网络嵌入、 市场网络嵌入、 用户价值共创和企业家精神引领是影响开放式创新的关键前因变量, 通过对数字赋能型企业开展问卷调查, 应用模糊集定性比较分析(fsQCA)方法, 分析数字化场景驱动下开放式创新跃迁路径。

二、 文献回顾与模型构建

(一)空间三元论与开放式创新

列斐伏尔批判了黑格尔辩证法, 基于马克思主义实践论和尼采的艺术思想提出了三维辯证法。在三维辩证法视野下, 社会生产实践是出发点, 第二个环节是知识、 语言和文字等抽象的思维逻辑, 第三个环节则是超越死亡的诗意与欲望等构念。列斐伏尔提出的“三元空间辩证法思想”又称“空间三元论”, 其核心观点是: 空间不是纯粹的物质因素, 它具有历史性、 实践性和建构性, 空间的生产被三重辩证关系双重限定, 空间可分为“空间实践”“空间再现”和“再现空间”三个相互辩证联系的维度, 它们分别是指“感知的”“构想的”和“生活的”空间(亨利·列斐伏尔, 2021)。但列斐伏尔并未指出空间三元论三个维度的具体解释要素。

学者们多基于城市空间和地理区域对空间三元论展开研究, 随着时代的发展和数字技术的进步, 空间三元论也有了更加丰富的内涵。现有文献关于空间三元论的具体维度划分并不明晰, 许多学者基于不同视角对此展开了研究。张晖和郭庆宾(2022)以海南自由贸易港为现实基础, 认为空间三元论是指将空间划分为资本空间、 权力空间和战略空间。基于空间三元论, 并借鉴场景创新的内涵(场景驱动的创新中“场景”一词指特定时期的复杂情境, 是时间、 空间和文化情感耦合下形成的场域, 具有综合性和复杂性), 数字化场景可以从三维辩证法角度进行分析。本文认为, 开放式创新是场景创新的一种形式, 数字化场景驱动下开放式创新受技术空间、 人际空间和赛博空间各层前因要素的协同作用, 是“技术—人际—赛博空间”协同联动的结果。结合数字经济实践, 技术空间是由新一代通信技术和贯穿于技术战略制定、 技术能力规划与开发、 技术成果转化与保护等技术发展流程的技术管理能力构成的, 其以数据为数字时代的关键生产要素进行社会生产; 人际空间指以市场网络嵌入和制度网络嵌入为主要内容的抽象的逻辑形式, 它反映了数字化场景的强制约束; 赛博空间则更加注重未来、 诗意和人类的幻想, 在数字场景下, 其以用户诉求为主导逻辑的用户价值共创和以组织诉求为主导逻辑的企业家精神引领为关键博弈力量。

(二)模型构建

1. 技术空间。技术空间主要由数字基础设施和技术管理能力构成。数字基础设施是指由于数据成为关键的生产要素, 基于新一代通信技术形成的硬件设施和软件设施可以推动组织数字化发展, 其具有很高的技术性和专业性。一方面, 数字基础设施作为新时代重要的生产要素, 可以直接推动组织创新管理和数字化转型升级; 另一方面, 组织加大对数字基础设施的投资可以提升基础设施建设质量和水平, 有利于组织之间知识、 信息和资源的流动, 提升知识溢出的外部性, 加强创新生态系统之间的合作和联系, 从而有利于开放式创新的孕育与萌芽。数字基础设施的外部性使得区域内技术与知识的共享和交流更加频繁, 从而有利于推动创新技术的扩散和流动。此外, 高水平的数字基础设施建设有助于区域资源配置优化和生产体系优化, 助推产业虚拟集聚和产业结构升级。

要想充分发挥数字技术的技术优势, 关键在于提升技术管理能力。数字基础设施是组织获得竞争优势的基石和保障, 根据资源基础观, 仅凭单一数字基础设施不足以支撑组织开展创新活动。由于信息不对称因素加大了技术交易中技术转移的难度, 同时技术复杂性和技术研发周期的双重不确定性容易降低市场对新技术的心理预期, 导致技术风险增加, 技术研发成本和技术质量的不确定性容易造成技术陷阱, 这也是制约技术创新的关键因素。而技术管理能力着力于解决和缓解上述问题, 帮助组织跨越技术“死亡之谷”, 提升组织核心技术的竞争力。技术管理能力贯穿于组织技术感知与引发、 技术吸收与转化、 技术应用和成果保护等各个环节之中。基于过程观, 高乔子(2022)从企业业务流程再造视角出发, 认为技术管理能力是技术战略、 技术规划、 技术研发和技术转换管理的关键推手。基于整体观, 刘业鑫等(2022)将技术管理能力划分为技术资源管理、 技术组织管理和技术质量管理三个层次。本文借鑒了刘业鑫等(2022)的研究, 认为技术管理能力是指组织通过对技术战略的制定、 技术能力的规划与开发以及技术成果的转化与保护, 实现组织目标并获得竞争优势的能力。

2. 人际空间。1944年波兰尼提出“嵌入性”一词, 并认为经济行为并不是自给自足的和独立的, 而是嵌入于社会、 宗教、 政治和文化关系中的, 意识形态在服务于生产力的同时, 也是特定利益择优选择的结果(Karl,2015)。随后Granovetter(1985)在波兰尼提出的“嵌入性”基础上, 从经济学和社会学双重视角出发, 认为行为和制度受社会关系的影响和约束, 这一观点避免了经济学家关于人类行为缺乏社会化的假设(“理性人假设”)和社会学家对人类行为过度社会化等观点的极端化。组织作为创新主体, 不仅在数字化场景下受到数字技术的影响, 而且在其嵌入的生态网络中扮演着重要角色。网络嵌入是研究组织关系网络的重要构念, 它反映了社交网络中创新主体的关联程度, 对创新效率具有重要影响。组织社会网络关系会对其经济和创新行为产生关键作用, 网络嵌入是指组织的社会关系网络在一定程度上决定组织能够接触到的资源数量和质量。组织通过网络嵌入获得互补性资产, 弥补自身资源缺陷, 进行外部知识搜寻、 吸收和转化, 提升组织软实力和组织韧性。与封闭式创新不同, 开放式创新更注重知识和资源的流动与外部资源搜寻, 将内部创新网络与外部创新网络进行整合利用。随着嵌入性理论研究的逐渐深入, 现有文献基于不同的研究视角和研究背景对网络嵌入维度进行了划分, 形成了不同的划分结果, 具体如表1所示。下文结合空间三元论中人际空间的感知性、 逻辑性和约束性, 借鉴Youngok和Steven(2015)对网络嵌入理论的研究成果, 以市场网络嵌入和制度网络嵌入为切入点进行分析。

市场网络嵌入是指组织与市场建立网络联系, 实现信息交流和资源互换的过程。市场网络嵌入有利于组织与用户、 供应链上下游与竞争者等市场主体之间建立联系, 促进信息、 知识和资源等的流入与流出, 赢得关系租金和互补性创新资源。数字技术与各类应用场景、 消费场景和服务场景深度融合, 利用大数据与算法技术打造特定场景下的用户画像, 实现用户标记特征显化和精准化, 提供精准化数字服务。同时, 创新系统的网络属性即市场的自发行为易形成市场网络嵌入, 进而促进创新发展, 如创新生态联盟、 产业集聚现象等。开放式创新、 以用户需求为导向以及价值链增值是实现产业化发展的关键力量, 与价值链上下游多主体协同共创, 开展广泛的合作研发关系, 能够增强互补性关系, 避免单边依赖和路径依赖问题。相互合作开展创新研究的主体之间共享知识和互补性资产, 易产生知识溢出效应和协同效应。制度网络嵌入是指组织与国家、 政府、 高校等制度主体建立联系, 开展一系列经济活动的过程。政府通过设立开发区等特殊经济手段, 建立制度空间优势和产业空间优势引导企业产业集聚, 良好的政企关系一方面对于提升企业区域创新能力和优化创新生态系统的结构洞位置具有积极影响, 另一方面也是企业获得制度合法性的主要渠道。

3. 赛博空间。“赛博”一词具有科幻主义色彩, 在赛博空间中人类意识大于人类物质, 意识可以超越物质的约束和束缚, 通过数字技术进行信息交流与沟通。随着数字技术的发展和人们生活水平的提高, 个性化和人性化需求对产品和服务提出了更高的要求。赛博空间以用户价值共生和企业家精神引领为着眼点, 下文从满足用户价值共生需求和企业家精神引领双重维度进行分析。

随着开放式创新网络生态系统、 虚拟产业集聚现象和虚拟价值链的出现, 数字化突破了地理邻近性的限制, 链接多主体形成价值共创网络, 创新网络呈现出复杂化、 系统化和多元化趋势。满足多元主体的异质性需求是实现开放式创新的重要使命, 市场竞争方式悄然向网络竞争转变。目前关于价值共创理论的研究可分为两类: 一类是以用户体验为主导逻辑的价值共创研究; 另一类是以服务为主导逻辑的价值共创研究。前者认为用户是价值共创的主角, 而后者认为用户和供应商共同推进价值共创, 即价值共创是二者互动的结果。随着数字化的逐渐深入、 体验经济的蓬勃发展, 价值共创由服务逻辑转向体验逻辑、 共享逻辑和社群逻辑, 竞争方式由零和博弈转向和谐共生逻辑, 价值创造方式由价值共创转向价值共生。海尔集团创始人张瑞敏由此提出了“黑海战略”, 以用户体验为中心, 构建和打造满足用户情感需求的难忘体验, 围绕用户形成体验场景和服务生态是“黑海战略”的重要内容。

企业家精神是经济高质量发展的关键要素(陈欢等,2022), 其一直都是企业管理与创新管理领域研究的热点, 在赛博空间维度意识大于物质的核心要求与企业家精神的主观能动性恰恰相得益彰。企业家精神是指在企业创立、 经营、 管理等过程中所体现的企业家思想意识和精神品质等主观要素。在现代数字经济社会中, 企业家精神往往表现为创新精神, 指企业家勇于创新、 开拓进取、 勇攀高峰、 管理风险等特质。Magnus和Tino(2020)认为, 基于数量的衡量标准往往不适合作为具有高影响力的熊彼特式企业家精神的替代指标。企业家精神是企业家行为理性化和合法化的过程, 现有研究对企业家精神与创新绩效之间的关系进行了深入探讨, 大都认为企业家精神对企业创新绩效具有正向影响(彭花等,2022)。

根据以上分析, 本文构建了影响开放式创新跃迁路径的前因要素组态模型, 如图1所示。

三、 研究设计

(一)研究方法

与传统实证计量分析方法的净效应分析不同, 定性比较分析(QCA)方法是一种服务于多重因果复杂问题的研究方法, 可以厘清导致结果要素的多重前因要素路径, 其不仅能够检验、 细化理论, 还能构建理论。本文基于空间三元论, 以技术空间、 人际空间和赛博空间三维视角为切入点, 旨在分析数字化场景如何驱动开放式创新跃迁。由于开放式创新跃迁路径的因果关系复杂, QCA方法中的fsQCA方法成为优选方案。

(二)样本与数据采集

本文通过实地访问、 邮箱咨询和credamo平台三种方式针对数字赋能型企业的员工发放问卷, 最终回收有效问卷 330 份。限于篇幅, 调查对象特征表省略, 留存备索。

(三)变量测量

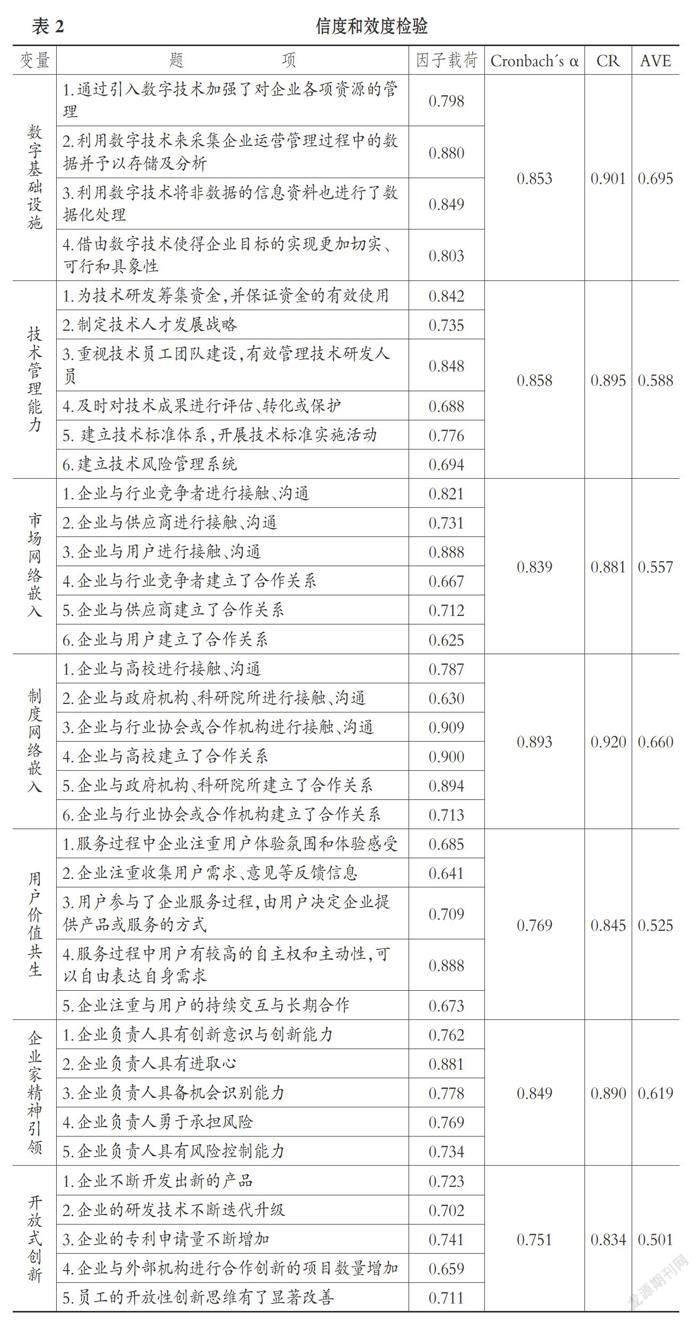

本文参考前人所采用的并被证明有效的度量指标, 根据实际情况进行适当筛选与修改, 设计出如表2所示的题项。具体而言: 开放式创新(OI)参考了蔡宁和闫春(2013)的研究; 数字基础设施(DI)参考了池毛毛等(2022)的研究; 技术管理能力(TMA)参考了Oerlemans等(2013)的研究; 市场网络嵌入(ME)和制度网络嵌入(IE)参考了Youngok和Steven (2015)的研究; 用户价值共生(UVS)参考了曹仰锋(2021)的研究; 企业家精神引领(LE)参考了Christian和Nikolaus(2003)的研究。所有题项均采用李克特量表进行度量, 问卷回答人按1 ~ 7进行打分, “1”表示“非常不符合”, “7”表示“非常符合”。

(四)信效度检验

本文利用SPSS 26.0和SmartPLS 3.0进行信度和效度检验, 结果如表2所示。各个潜在变量内部一致性信度指标Cronbach's α系数均大于0.6, 且组合信度CR值均大于0.8, 说明量表的各潜在变量测量信度符合要求。同时, 各题项的标准化因子载荷系数均大于0.6, 且所有潜在变量的平均变异萃取量(AVE)均大于0.5, 说明所有变量都具有良好的收敛效度。

(五)数据校准

在进行必要性分析之前, 需要对数字基础设施、 技术管理能力、 市场网络嵌入、 制度网络嵌入、 用户价值共生和企业家精神引领6个条件变量及结果变量开放式创新进行数据校准。将问卷得分数据转为“0-1”连续型数据, 完全不隶属、 交叉点和完全隶属分别设置为5%、 50%和95%三个分位数, 校准结果如表3所示。

四、 实证结果分析

(一)必要性分析

必要性分析旨在发现哪个前因条件是结果发生的必要条件。如果某个前因条件的一致性超过0.9的最低要求, 则说明该前因条件为必要条件。由表4可知, 所有前因条件的一致性水平均小于0.9, 所以6个前因条件均非开放式创新的必要条件, 但各个前因条件的协同联动效应可能驱动开放式创新跃迁。

表5和表6为基于NCA方法的分析结果。同时参考效应量d值(d>0.3)和P值(P<0.05)双重标准, 判断在多大的程度上前因条件是结果发生的必要条件, 发现其结果与基于fsQCA方法的必要性分析结果一致, 即6个前因条件均不构成开放式创新的必要条件。

(二)构建真值表

本文利用truth table函数中的n.cut参数将频次阈值设置为2, 利用incl.cut参数将一致性阈值设置为0.8, 将在组态中的隶属度分数高于0.5、 在结果中低于0.5的案例判定为一致性类别异常案例, 并进行剔除。利用dcc参数识别真值表中是否存在一致性类别异常的案例, 将异常案例删除后, 得到剔除一致性类别异常案例的真值表。对于一致性类别异常但结果缺乏的案例不进行处理。同时要求PRI一致性大于0.8(因为同时对频次阈值和一致性阈值进行了设置, 所以真值表中会出现满足频次阈值和一致性阈值但不满足PRI一致性的情况)。完整真值表中应有64(26)种组态, 限于篇幅真值表已省略, 留存备索。

(三)条件组态分析

表7报告了数字化场景下6种前因条件协同联动驱动开放式创新跃迁的组态路径结果, 共有6条路径, 可归纳为4种类型。下文将进一步对开放式创新组态结果进行分析。

1. 技术空间主导型。对应路径即DI?TMA?IE?LE(数字基础设施?技术管理能力?制度网络嵌入?企业家精神引领), 该路径表明技术空间在开放式创新跃迁路径中起核心动力作用。技术创新经济学的代表人物门施认为技术创新和技术变革在经济增长中具有决定性作用, 技术创新的不连续性和复杂性是导致经济周期的重要原因。根据杜因长波理论, 经济波动的周期与技术创新寿命有着密不可分的联系。基于资源基础观, 技术能力是组织维持竞争优势持续性和不可替代性的关键动力之一,新兴数字技术颠覆和重塑了传统产业边界, 提升了组织决策效率。数字化转型通过“拼凑—编排—协奏”, 驱动不确定情境下组织架构、 运营流程和组织关系的协同适应与调整。数字技术提升了企业的需求响应能力和组织能力灵活性, 有利于减少供应链连锁反应中的风险、 缓解庫存压力和降低风险敞口。余东华和王梅娟(2022)认为与东部发达地区相比, 数字经济的区域普惠性在中西部不发达地区表现得更加明显, 数字经济成为加速区域数字集聚和数字收敛的重要助推器。此外, 仅凭单一技术空间要素无法实现开放式创新跃迁, 制度网络嵌入为其提供了制度合法性, 企业家精神引领在赛博空间维度为实现开放式创新提供了精神引领与价值期待。

2. 人际空间主导型。对应路径即DI?ME?IE?UVS(数字基础设施?市场网络嵌入?制度网络嵌入?用户价值共生), 该路徑表明人际空间对开放式创新具有重要驱动作用。韩文海和苏敬勤(2022)认为, 市场逻辑和制度逻辑的嵌入在某种程度上决定了企业进行转型的情境感知情况, 企业根据战略与情境感知的一致性制定战略变革策略。由于我国制度、 市场和文化环境的独特性, 基于“企业—政府”互动逻辑推动营商环境优化一直是制度理论和企业管理理论的研究重点。根据资源依赖理论, 组织无时无刻不嵌入在正式或非正式的制度环境中, 为了获得组织合法性和制度支持, 企业往往选择采取政治行为以寻求优化制度环境、 推动自身的良好运营和发展, 这有利于降低制度风险, 提升大众认可度。为了获得互补性资产和利益相关者的支持, 市场网络嵌入可以帮助企业获得大量目标客户的消费偏好、 产品期望和群体一致性等资源, 有利于企业培育“种子用户”, 利用数字技术刻画消费者数字画像。企业可以利用上述资源和信息来规划创新产品市场前景及产品功能与特征, 以提升大众认可度。同时, 用户价值共生满足用户场景化需求, 为用户打造“需求生态”服务, 发展用户体验经济。价值共生逻辑主导下的用户具有对创新的知情性、 网络化和授权性特征。企业与用户之间的互动正成为价值创造和价值提取的中心。随着价值共创由服务逻辑转向体验逻辑, 市场正成为用户、 虚拟社区和企业之间对话与互动的论坛。

3. 赛博空间主导型。对应路径即DI?IE?UVS?LE(数字基础设施?制度网络嵌入?用户价值共生?企业家精神引领), 该路径表明赛博空间对开放式创新具有重要驱动作用。企业家精神是推动企业战略变革、 组织数字化转型的关键内驱力。企业家是助力企业跨越数字化转型“死亡之谷”的推动者和实践者。熊彼特的企业家理论认为, 企业家是创新的引领者和实施者; 戴维·兰德斯等(2016)在《历史上的企业家精神》一书中认为, 企业家精神并非是一成不变的, 其内涵受到历史意识形态和社会文化的影响, 具有动态性和多样性。在数字经济时代, 企业家精神面对创新的快速迭代、 组织边界的模糊化和制度环境的动荡性, 往往演化出新时代的赛博思想。符号互动论认为客观事物和情境对人们的影响往往不在于事物自身的客观属性, 而源于个体赋予事物的象征意义, 事物的象征意义则源于个体与其互动的过程。企业家精神兼具建构性和符号性双重特征。用户价值共生是“黑海战略”的本质, 以用户的场景生态为入口, 构建价值共生体, 满足用户的场景需求。用户价值共生注重用户的体验感和个性化, 从传统互联网时代的人机交互向物联网时代的人机生态进行转变, 与传统的以零和博弈“竞争优势”导向为主的战略选择不同, 价值共生是以和谐管理理论为导向, 联合利益相关方实现价值共创、 收益共享和责任共治。

4. 双元主导型。对应路径包括如下三条:

(1)DI?TMA?ME? ~ UVS?LE(数字基础设施?技术管理能力?市场网络嵌入? ~ 用户价值共生?企业家精神引领), 该路径表明技术空间和赛博空间是开放式创新跃迁的双元驱动力。原因如下: 数字经济对企业家精神具有重要的激发作用, 二者协同联动有利于推动制造业高质量发展。用户价值共生缺乏的原因在于: 市场网络嵌入与用户价值共生具有一定的互补性, 市场是企业与用户进行价值创造、 捕获和提取的核心平台, 而市场主体包括竞争者、 供应商、 政府、 互补者、 用户和其他利益相关者等, 其主体多样性大于单一用户主体。另外, 用户需求与创新过程往往存在矛盾, 创新成果的完善与升级需要一个连续的过程, 企业家精神引领是推动企业跨越“死亡之谷”、 促进创新成果转化与实现知识产权价值的重要驱动力。

(2)TMA?ME?IE?UVS?LE(技术管理能力?市场网络嵌入?制度网络嵌入?用户价值共生?企业家精神引领), 该路径表明人际空间和赛博空间是开放式创新跃迁的双元驱动力。在价值共生逻辑下, 用户由原来被动接受创新的一方转向主动参与企业创新的一方, 扩大了开放式创新的边界, 企业家精神在弱边界情境下通过企业文化与领导者特质, 引领组织和用户保持创新的方向和战略稳定性, 保证创新成果培育路径的安全性和知识产权明晰。同时, 人际空间为开放式创新提供了合法性与互补性资产, 有利于为开放式创新营造健全的培育环境。

(3)DI?TMA?ME?IE(数字基础设施?技术管理能力?市场网络嵌入?制度网络嵌入), 该路径表明技术空间和人际空间是开放式创新跃迁的双元驱动力。在新熊彼特创新理论框架下, 技术与制度协同创新推动战略新兴产业的发展与演化。基于组织变革与人际关系的视角, 数字化侧重于组织和能力对技术的合理应用而引发的结构性生产关系变革、 组织间互动关系和网络生态颠覆, 数字化创新是一种组织能力, 而不仅仅是一个新的技术平台或创新孵化器。发展数字创新能力需要从根本上重新思考企业是如何组织的、 如何做决定、 与谁合作以及如何管理这些合作关系。

(四)稳健性检验

本文将一致性阈值提高至0.85, 其他条件保持不变, 所得到的开放式创新组态构型与表7基本一致, 不影响对结果的解释。

五、 结论与启示

(一)研究结论

本文采用fsQCA方法, 基于空间三元论探讨了多重前因变量对开放式创新跃迁路径的组合效应, 得出如下结论: 一是, 数字基础设施、 技术管理能力、 市场网络嵌入、 制度网络嵌入、 用户价值共生和企业家精神引领等多重复杂因果路径协同联动影响企业开放式创新跃迁路径, 开放式创新跃迁路径具有“殊途同归”的特点。数字化场景驱动下开放式创新跃迁路径可分为技术空间主导型、 人际空间主导型、 赛博空间主导型和双元主导型4种类型共6条组态路径。二是, 技术空间、 人际空间和赛博空间在企业开放式创新跃迁路径中具有重要作用, 6个前因要素均不是造成开放式创新的必要条件, 任一单个要素均无法单独发挥作用实现开放式创新。开放式创新的实现受技术空间、 人际空间和赛博空间的共同影响。总的来说, 多样化和多元化的数字化场景组合有助于提升开放式创新的开放度以及创新生态系统的韧性。三是, 技术空间、 人际空间和赛博空间两两组合发挥双元驱动作用, 推动开放式创新跃迁。只关注单一技术空间、 人际空间或赛博空间难以有效提升企业开放式创新的开放深度与开发广度。

(二)管理启示

根据上述结论, 本文得到如下启示:

首先, 开放式创新是一项兼具系统性和整体性的创新工程, “一刀切”的做法难以推动开放式创新发展, 反而会增加创新成本和组织冗余, 因此企业需要切实在多方面采取更有针对性的创新措施。同样, 驱动开放式创新发展的前因条件并不是孤立存在的, 它们之前相互依存、 协同演化和共同发展, 因果不对称性和殊途同归性表明单纯模仿创新行为或机械式搬运管理模式难以维系企业的长期发展, 因此企业需要结合自身发展的特殊性以弥补短板, 实现开放式创新跃迁。其次, 企业应注意市场网络嵌入和用户价值共生之间的替代效应, 避免单一要素的过度投入。中小企业往往受到资源或融资约束, 难以实现创新发展。然而, 企业资源或技术缺陷可以通过其他方式或优势进行弥补。企业要避免对单一前因条件的过度依赖, 企业对某一前因条件的高依赖性和捆绑性容易造成企业可替代性的提高, 从而引发替代风险和市场风险。

【 主 要 参 考 文 献 】

蔡宁,闫春.开放式创新绩效的测度:理论模型与实证检验[ J].科学学研究,2013(3):469 ~ 480.

曹仰锋.黑海战略[M].北京:中信出版社,2021.

陈欢,庄尚文,殷晶晶.市场化改革、企业家精神与经济高质量发展[ J].统计与决策,2022(7):166 ~ 170.

池毛毛,王俊晶,王伟军.数字化转型背景下企业创新绩效的影响机制研究——基于NCA与SEM的混合方法[ J].科学学研究,2022(2):319 ~ 331.

池睿,张剑渝,徐英.平台互补性资产对企业双向开放式创新的影响效应分析[ J].经济问题,2022(5):64 ~ 74.

高乔子.技术管理能力、企业战略变革与产品研发——基于企业发展流程再造的分析[ J].河南师范大学学报(哲学社会科学版),2022 (3):99 ~ 104.

梁娟,陈国宏.多重网络嵌入、知识整合与知识创造绩效[ J].科学学研究, 2019(2):301 ~ 310.

亨利·列斐伏尔著.刘怀玉等译.空间的生产[M].北京: 商务印书馆,2021.

刘业鑫,吴伟伟,于渤.技术管理能力对突破性技术创新行为的影响:并行多重中介机制[ J].管理科学,2022(1):67 ~ 78.

彭花,贺正楚,张雪琳.企业家精神和工匠精神对企业创新绩效的影响[ J].中国软科学,2022(3):112 ~ 123.

熊焰,杨博旭.双重网络嵌入、制度环境与区域创新能力[ J].科研管理, 2022(6):32 ~ 42.

徐顽强.数字化转型嵌入社会治理的场景重塑与价值边界[ J].求索,2022(2): 124 ~ 132.

杨震宁,赵红.中国企业的开放式创新:制度环境、“竞合”关系与创新绩效[ J].管理世界,2020(2):139 ~ 160+224.

张晖,郭庆宾.海南自由贸易港建设的空间生产逻辑[ J].地理科学进展, 2022(5):880 ~ 895.

Andersson U., Forsgren M., Holm U.. The strategic impact of external networks: Subsidiary performance and competence development in the multinational corporation[ J]. Strategic Management Journal,2002(11):979 ~ 996.

Christian Lüthje, Nikolaus Franke. The making of an entrepreneur: Testing a model of entrepreneurial intent among engineering students at MIT[ J]. R&D Management,2003(2):135 ~ 147.

Granovetter Mark. Economic action and social structure: The problem of embeddedness[ J]. American Journal of Sociology,1985(3):481 ~ 510.

Gulati R.. Alliance and networks[ J]. Strategic Management Journal, 1998(4):293 ~ 317.

Hagedoorn J.. Understanding the cross-level embeddedness of interfirm partnership formation[ J]. Mathematical Social Sciences,2006(3):670 ~ 680.

Henry W. Chesbrough. The era of open innovation[ J]. MIT Sloan Management Review,2003(3):35 ~ 41.

Karl Polanyi. The great transformation: The political and economic origins of our time[M]. Boston: Beacon Press,2015.

Magnus Henrekson, Tino Sanandaji. Measuring entrepreneurship: Do established metrics capture schumpeterian entrepreneurship?[ J]. Entrepreneurship Theory and Practice,2020(4):733 ~ 760.

Oerlemans Lag, Knoben J., Pretorius M. W.. Alliance portfolio diversity, radical and incremental innovation: The moderating role of technology management[ J]. Technovation,2013(6 ~ 7):234 ~ 246.

Youngok Kim, Steven S. Lui. The impacts of external network and business group on innovation: Do the types of innovation matter?[ J]. Journal of Business Research,2015(9):1964 ~ 1973.

Zukin S., Dimaggio P.. Structures of capital : The social organization of the economy[M]. Cambridge: Cambridge University Press,1990.

【基金項目】国家自然科学基金青年项目“企业专利战略行为的价值创造机制及传导路径研究”(项目编号:71502110)

【作者单位】1.上海应用技术大学经济与管理学院, 上海 201418;2. 同济大学经济与管理学院, 上海200092