气韵生动:博物馆里的中国纹饰潮流与审美精神

王佳月

这件陶瓮高达50厘米,是新石器时代黄河上游马家窑文化的代表作,被誉为“彩陶之王”。

这只陶罐的上腹部以黑彩绘制出绕器一周的旋涡纹带,极富动感,2个大漩涡纹之间各绘2个小漩涡纹,漩涡纹带下以一周水波纹带和弦纹带加以承托。试想距今5000年前黄河上游,浩荡的大河之水流沙打旋,形成大大小小的漩涡,昭示着自然界的力量,先民们面对哺育生命的河水,内心激荡,从中获得了超凡的审美感受,故而把这汹涌澎湃的景象转化为抽象的漩涡纹,描绘在当时的艺术载体——陶器之上,流传至今。而纹饰主要集中在陶瓮的上半部,与石器时代先民席地而坐的起居方式息息相关,人们的视线主要集中在陶器的口沿和肩部,这也形成了彩陶独特的留白之美。

19世纪以来,史前艺术被逐渐发现,不仅征服了全世界,还直接启迪了现代派艺术,毕加索灵感来源于西班牙阿尔塔米拉岩画的一系列公牛绘画作品就是鲜明例证。马家窑彩陶纹饰在律动中激荡出原始的生命力与美,最古老的艺术中也涌动着最新潮的时尚。

龙纹是中国先民在某种特定观念的驱使下,综合多种动物形象而创造出的纹饰。新石器时代陶寺文化彩陶盆中的蟠龙纹形象简洁,呈盘曲状,至商周时期,龙纹也逐渐丰满完善,头、角、爪、尾都有了精细的刻画。

晋侯墓地63号墓的墓主人推测为晋穆侯次夫人,墓中出土了长达2米的超长玉组佩,并出土了这枚形制较大的玉环。玉环正反面纹饰相同,皆为两条蟠卷的龙纹。龙张口,鼻上卷,“臣”字目,利爪前屈,龙首贴近环的外缘,躯体呈圆弧形,尾尖收于内缘,龙之间则填以卷云纹。

圆环之上,双龙首尾相追于涡旋云气之间,漩涡状的律动感增强了运动气势,而这种视觉效果与西周玉器的雕刻也密不可分。龙纹与卷云纹以斜刀纹和较细的阴线相配合的技法勾勒轮廓,斜刀纹由玉工采用斜砣进行雕琢,所得线纹呈内深外浅的坡面,一侧的阴线则加强了轮廓结构,与斜刀纹相映成趣,双线内细而外粗,在光线下富有立体感,更显流畅生动,是西周玉器的典型风格。

春秋战国时期,龙纹逐渐简化为抽象的虺龙纹,又慢慢解体为云纹、谷纹等,开始在玉器上重复排布出现。孔子就曾以龙喻老子,言“龙合而成体,散而成章,乘云气而养乎阴阳”,此后龙纹不仅表示尊贵的地位,也成为君子思想通达、品性高洁的象征。

云气纹是汉代最常见、最具时代特征的纹样之一,它由楚秦漆器的云龙纹演變而来,已程式化为一种独特的纹样,以流畅的大S曲线为主要结构,转折处多有成群的涡状卷曲线,衬托出云雾缭绕、澎湃蒸腾的景象。

马王堆一号汉墓出土四层套棺中的黑地彩绘漆棺是汉代云气纹漆画的典型作品,表现出了当时高超的绘画艺术。画面以黑漆为地,采用堆漆法勾勒出立体感强的云气流线,再以朱、白、黑、黄、绿五色平涂出流畅奔放的云气。云间填有形态各异的动物、怪兽,多与《山海经》所叙相近,而人物形象则令人想起《庄子·逍遥游》中“不食五谷,吸风饮露,乘云气,御飞龙,而游乎四海之外”的神人,整幅漆画包含歌舞、格斗、戈射、狩猎等50多幅内容不同的场景,构图与线条十分注意气的承接连贯,势的动向转折,使画面给人以腾云驾雾、风驰电掣之感,描绘出一个奇幻的神仙世界。

这种浓厚的神话氛围是楚文化的特色。正如李泽厚先生所说,儒家在北方将神话、巫术逐一理性化,把神人化,把奇异传说化为君臣父子的世间秩序,而南方仍然保留着神话与巫术的文化体系,充满了原始活力和浪漫激情。从整体上看,汉文化保持了南楚故地的乡土本色,楚汉浪漫主义是两汉艺术的美学思潮,与青铜器上充满秩序和理性主义的纹饰迥异,对中国艺术的历程影响深远。

飞天者,“天”为神之异名,指佛教中可飞行无碍的乾达婆、紧那罗等诸天神,于佛传或佛本生场景中歌舞礼赞、撒花供养,随着佛教东进,在魏晋南北朝时期传入中国。十六国至北朝早期的飞天形象具有明显的印度犍陀罗艺术风格,男女飞天皆袒露上身,大裙贴腿,跣足,飘带宽而拙,身体粗壮呈现不自然的L形,飞动感不强。

但北魏末年巩县石窟中的飞天,则完全是一幅新的样貌:伎乐飞天腾舞于卷云纹之上,高梳发髻,面露微笑,手持长茎莲与供品,腰身纤细,折腰而扬腿,双肩的披帛和长裙都随风飘举,体现出极强的飞动感,这是中国文化与审美对这一外来形象的改变。

魏晋时期随着人的自我意识凸显,追求气韵与风神成为时代的美学标准,确立了“气韵生动”“以形写神”这一影响久远的美学原则。东晋戴逵父子将佛像以中国人的审美加以改造,顾恺之把与文殊菩萨论道的维摩诘画成“有清羸示病之容,隐几忘言之状”的高士形象,《女史箴图》与《洛神赋图》中的女性皆衣带飘飞,衬托出人物颇具动感的风姿仪态。此后,北朝的佛教造像受到东晋南朝的影响,形象从原本犍陀罗的雄壮健硕逐渐转变为“秀骨清像”“褒衣博带”,飞天的形象也演化为婀娜灵巧的飞仙。当我们今日仰头凝视巩县石窟的飞天时,仿佛能感受到一千五百年前清风徐徐、天香袭人的风雅之气。

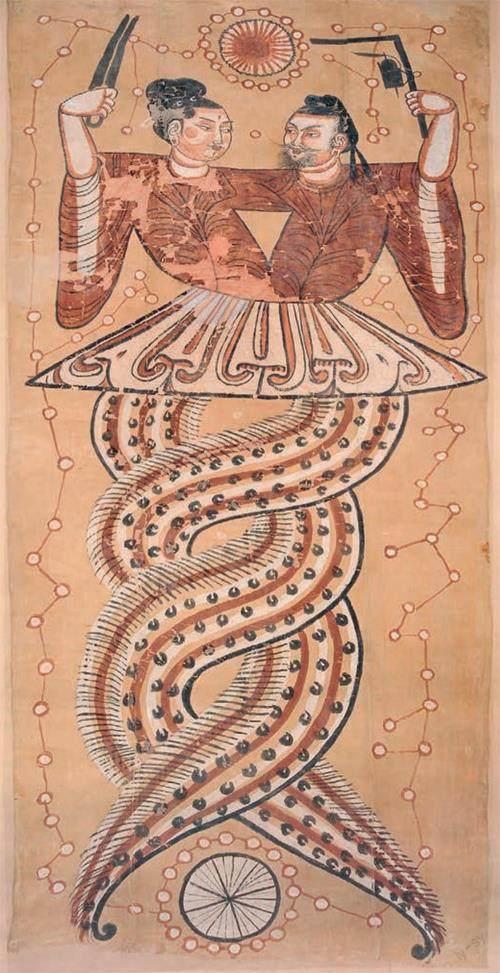

在这幅长达2.21米的绢画上,描绘着中国人的创世神话。

画面中心是始祖神伏羲和女娲,补天造人的女娲在左、手持圆规,创建文明的伏羲在右。手持矩尺,二神人首而蛇身,联袂交尾。上方红心圆轮象征太阳,尾下白色圆轮象征月亮,四周以线联结的圆点则象征星辰。整幅绘画表现的便是伏羲女娲手持代表天圆地方的规、矩,涵沐于日月星辉中,世间一切由此开始。

古人云“伏羲、女娲,蛇身而人面,有大圣之德”,二神的对偶形象形成于汉代,至今仍能在汉画像石中看到,汉晋之际中原动荡,这一形象随移民远赴西北,在麴氏高昌和唐代西州时期的墓葬中被大量保存下来,他们被描绘在绢、麻上,但呈现胡人样貌、穿着交领胡服,颇有腾舞之姿,显是受到西域人文艺术的影响。唐代之后,二神逐渐世俗化变为人形,便如这张绢画上所呈现的。这些绢画通常以木钉钉在墓室顶部,画面朝下,生命创始者与逝去者同在,日月星辉与幽室永夜同在,令人不得不为先民对生死与永恒的理解所震撼。

而汉画像石及晋唐帛画中,二神蛇尾多呈交缠状,极富动感,为古代典籍所未载。20世纪中叶人类发现了生物的基本遗传物质——DNA即呈双螺旋结构,与蛇尾的形态不谋而合。双螺旋结构寓意着万物化生,遥想千年前的先民,何能有此神来之笔?

唐建中四年(783年)长安大乱,史称“泾原之变”,大约在这一时期一批曾映照大唐繁华的珍宝被埋入长安兴化坊地下,被世人遗忘,直至1970年被重新发现。这批文物尤其是金银器呈现出浓重的多种文化元素:如罗马、波斯、粟特的器型和纹饰等,但已经过唐代工匠的改造和创新,融入了中国的工艺和审美趣味。

这件银盒在纹饰部分鎏金,是唐代银器工艺中常见的装饰手法,使银胎与鎏金花纹形成不同的光色对比,从而制造出华丽耀眼的视觉效果,银色部分满做珍珠地纹,也使表面更为斑斓,反映出白银光芒四射的质感。盒盖正中主题纹样为飞狮,双翼飞起,满身祥云,四周串枝花为相间的三组勾云瓣宝相花和三组团石榴花。盒底部则为六组宝相花围绕一朵大宝相花。盒盖及底的侧沿则描绘折枝莲叶卷草纹,中夹飞禽走兽,形成连续的图案。盒的边沿皆饰有绳索纹。

宝相花最初来源于佛教,由多种花卉、纹饰组成平面盛大的花形,到唐代已成为独具特色的装饰纹样,如盒底的大宝相花瓣即由对卷的忍冬枝蔓、花蕾等组成,给人以雍容华丽之感。狮子是异域猛兽,以狮子为中心的“徽章式纹样”来自波斯萨珊银器,但其飄逸的姿态和侧沿轻快奔走的鸳鸯、戴胜、狮、象、鹿等,皆栩栩如生,盒盖上串枝花也缱绻低昂,表现了中国艺术对生动意趣的追求。整只银盒充满了动感,仿佛是一场从未落幕的盛宴,将大唐的富丽奔放重现于世人眼前。

在晋唐之前,中国的植物纹样并不发达,唐代受外来纹样的影响——如印度佛教的莲花、中亚的葡萄与石榴、地中海的忍冬和卷草等,纹样从早期动物纹样转向动植物并重,并由于自身审美意趣的变化,动物纹样从兽类纹样为主转向飞禽类纹样占主导地位,整体上仍以雍容华丽为主要特征。至宋代,士大夫阶层崛起,对艺术审美形成了新的影响,北宋画家郭若虚在《图画见闻志》中称:“若论佛道人物仕女牛马,则近不及古;若论山水林石花鸟禽鱼,则古不及近。”宋徽宗所编纂的《宣和画谱》里,花鸟画也成为了大宗,因注重写生精神,宋人的花鸟也从唐代的富丽华贵转为野逸清秀。

宋代也是缂丝这一独特的丝织工艺成熟的时代,因缂丝能够配换多种彩色纬线,灵活处理图案,使丝织品出现了接近绘画的表现力。这件紫鸾鹊谱是宋代缂丝珍品,以素色熟丝为地,彩色纬丝织出花鸟图案,以五横排花鸟为一组,花朵以串枝牡丹和莲花为主,辅以多种花卉,枝蔓呈S形弯曲,将整幅画面分隔成不同的空间,珍禽则展翅飞翔其中,有文鸾、孔雀、锦鸡、鸳鸯、大雁等数种,成双成对,口衔如意云,整幅画面既有唐代对兽对鸟等传统纹饰繁复而有序的遗韵,又有宋代写生精神指导下典雅秀丽、生动传神的新风。

值得注意的是,宋人将植物禽鸟的习性、特征与人的品性相联系,致使纹样不再仅有装饰性,而是衍生出高洁、长寿、吉祥、美好等诸多寓意,是对后世纹样的又一深远影响。

元代在景德镇设置浮梁磁局,专为皇家烧造瓷器,在蒙元人“尚白”和回回人“尚蓝”的色尚喜好之下,青花瓷应运而生,并随着元朝的扩张与对外贸易风靡世界。明清时期继续在景德镇设置御窑厂,青花也进入了全盛时期。

缠枝花卉是青花瓷上最典型的纹样,源于地中海地区以波状连续的曲线为主干、以植物花叶为主题的卷草纹,随着罗马帝国扩张进入印度佛教装饰艺术,在魏晋南北朝时期随佛教传入中国。到隋唐时期,植物花草纹样逐渐在中国占据了装饰的主导地位,卷草纹被加以改造,藤蔓上形成翻卷状叶片与分瓣花冠,经过宋朝风雅的浸润,愈发清新秀美、缱绻多姿。

这件明洪武御窑烧造的大碗,口径达41厘米,是对元代烧造大型器皿传统的继承。器身多处使用不同缠枝花卉纹:外壁口饰缠枝菊纹,腹部饰八朵正仰式缠枝莲纹,底部承以变形莲瓣纹,足壁饰一圈回纹;内壁口饰卷草纹,腹部饰缠枝菊纹,碗心一圈回纹内绘云肩纹。

明代是缠枝纹发展的鼎盛时期,形成了较为固定的构成法则:以蜿蜒曲折的“S ”形为植物主茎,与花团等各类图形组合构成一个单位纹样,再以此单位纹样向左右或上下做二方连续的循环排列。其中枝与叶的逆向绘制、花朵枝叶起伏粗细的微差等等,都赋予了缠枝花和谐之美和细微的动感。枝脉上不同花头各有寓意,如菊花为健康长寿,莲花为吉祥如意,牡丹为富贵连绵等。随着对外文化交流,缠枝纹又传入西方,因其无始无终、生生不息的寓意深受喜爱,卷草东渐,缠枝西进,成为纹样史上有趣的一笔。