精读细思,落笔生花

陆菲

余文森教授认为阅读·思考·表达(读思达)是学习语文课文的王道,其根本宗旨是借助日常阅读教学,培养学生强大的阅读力、思考力以及表达力。在日常语文教学中,可以灵活运用“读思达”教育变式开展教学,循序培养学生读写能力。下面以《那个星期天》为例,解析如何运用“读思达”教学变式进以读促写教学。

一、认识“读思达”,灵活匹配教学变式

课文教学是语文日常教学中的重中之重,优质的课文教学能够从思维能力、阅读能力、写作表达能力等方面和谐建构学生的语文核心素养。在常规语文课堂教学中,阅读、思考、表达三者是割裂开的。教师一般会在课前让学生自主预习课文,了解课文大意。随后,在课堂教学中,教师作为教学的主导,带领学生一起基于生字词、句子分析、段落理解等学习课文,以提问、讨论等方式辅助学生深入思考。这样的教学模式相对单一,教学内容侧重于知识点的掌握与学习,忽视了学生多元能力的综合发展。此外,大多数情况下教师会把写作部分以作业的形式留在课后,由于缺乏自主性,学生很难在课后得到充分内化和个性表达在课堂上习得的写作知识,难以学以致用。由此可见,若要释放课文多维教育价值,就要打破以往的教学“套路”,以提升学生能力素养为出发点,创新教学模式,让学生的思考、分析、内化过程自然发生。

“读思达”突破了语文教学“听课、练习、作业、复习”这一常规教学模式的局限和束缚,让语文教学回归到教育的本源与核心。“读思达”是一个完整的认知过程(输入、加工、输出),能够引导学生在阅读、思考、表达活动中体验阅读的快感、思考的乐趣、表达的喜悦,满足自身的求知欲、探究欲和表现欲,并从中发现自我的力量和潜能。它抓住了语文教育的根本,有机连接起阅读、思考、表达三个思维过程,从而精准聚焦学生核心素养的深度发展,是语文课程改革的可实践性教学新路径。

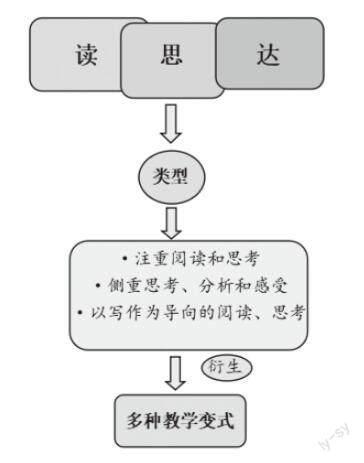

对于如何实践“读思达”教学法,余文森教授提出了三类教学变式:注重阅读和思考;侧重思考、分析和感受;或者以写作为导向的阅读、思考的多种教学变式。根据不同的文本内容和教学目标,其教学变式可以衍生呈现为“充分的阅读+深度的思考+生动的表达”“自主的阅读+悄悄的思考+热烈的讨论”“快阅读+慢思考+精表达”等。在运用时,教师不能生搬硬套,应结合班级学生的基本学情,根据课文内容以及教学目标灵活设计教学变式,让语文课文教学从点到面焕发新貌。

二、深耕“读思达”,精读细思生动表达

《那个星期天》是当代著名作家史铁生的作品,其中的生活化的小事、交织起伏的情感、细腻生动的描述,让读者对这段生活中母子间的小事产生了强烈共鸣。对于六年级的学生而言,课文大意浅显易懂,但是写作的技巧看似简单却功底深厚,是值得借鉴、学习的。特别是文章多次运用心理描写,角度特别,情感浓厚,将期待已久而又反复失望落空的心理过程展现得淋漓尽致,让文章富有生动的“烟火”气。

对于描写人、事、物,学生往往缺乏“情以物迁,辞以情发”的写作技巧,要么一个角度贯穿到底,要么表达手法过于直白,缺少“横看成岭侧成峰”的艺术美感。而《那个星期天》字里行间流露出的浓厚的真实情感,均是由一个个富有画面感的文字镜头展现而来的,这样由各个分镜头有逻辑地组合起来的画面,是情感递进、饱满生动、富有感染力的。作者精巧的写作构思和手法尤为值得学生借鉴、学习。在教学时,可以以写作为导向运用教学变式,以写促思,以写促读,引导学生“精读+细思”,主动剖析作者的写作技巧,去捕捉不同写作角度的灵巧之处,勾勒出作者的思维框架。在细致阅读以及充分内化的过程中,掌握作者写作的精髓,提升自身写作水平。

1.读出层次,感知与众不同

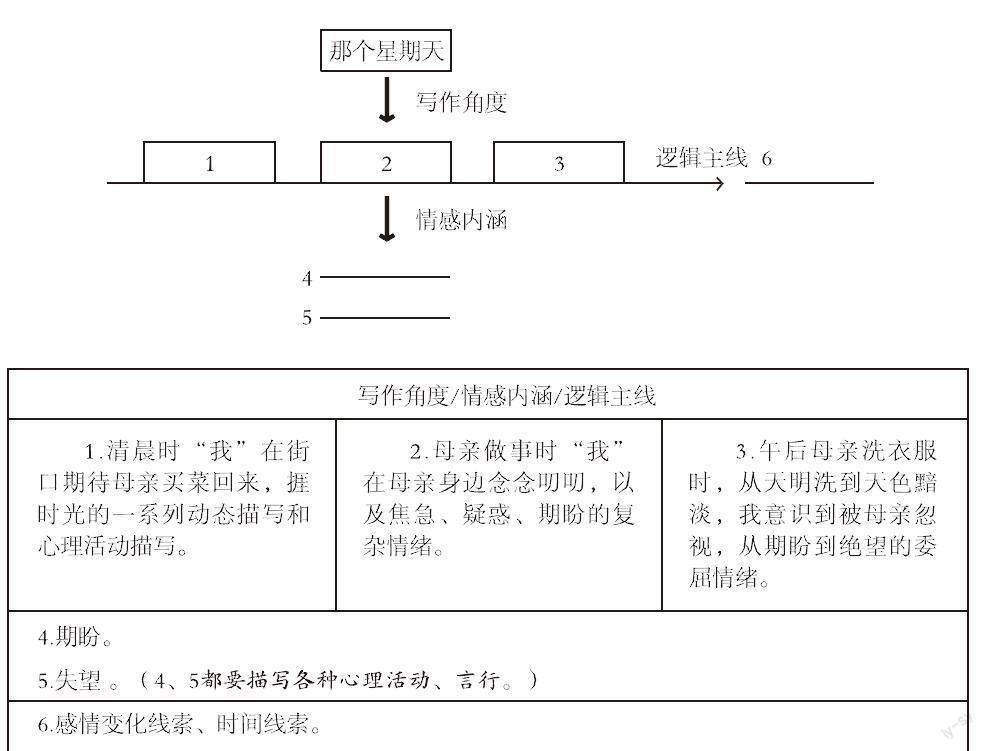

笔者从写作的角度引导学生阅读全文,并提出六个思考点引导学生通读大意、精读章法。以思维导图展现三个阅读层次,一是构造行文框架的思考(逻辑主线),二是对描写角度的捕捉和思考(写作角度),三是体会文章表达了怎样的情感以及情感层次(情感内涵)。学生们在思维导图的引导阅读下,能够基于写作的角度细读课文,潜移默化地受到文风熏陶,循序自然地沉浸在关于写作的深度思考过程中。对比以往的感知大意、通读全文这种较为简单的教学方法,以写促读能够拓展学生的思维深度和广度,激发学生对文学艺术的欣赏兴趣,在递进式的思考过程中,学生的阅读能力也得以有效提高。

2.领悟构设,巧思行文方法

根据思维导图精读全文后,笔者引导学生观察课文插图,鼓励学生尝试以“我”的角度想象并体会当时的生活情境和情绪氛围,然后回归文本,深度思考作者的构思写作技巧。

(1)捕捉角度

通读全文后学生们发现作者以动态描写的手法抓住了三个角度,每个角度都细致刻画了“我”的行为和心情。笔者鼓励学生讨论这种角度是否合情合理,“我”跌宕起伏的心情描写占据大量笔墨,是“啰嗦”还是真情实感。在讨论、交流中,同学会联想到自己的实际生活,大多會以自身的感知角度观察父母的言行举止,如同“我”一般会用各种方法和父母展开一系列“周旋”。与此同时,我们的心理活动和情绪确实如同文中的“我”一样,随着父母的言行而反复变化。

在分析中学生得出结论:作者这三个角度是贴近生活的,是合情合理的,这份细腻的真实感也是能够让读者产生共鸣的根源。由此,学生意识到,我们写作的内容首先要真实,才能生动,因为触动人心的作品源自对生活的观察和体验,也最能够唤醒共鸣和理解。

(2)品思情感

学生感到全文最触动人心的是满溢在字里行间的“失望”情感。笔者鼓励学生反复揣摩作者怎样通过描写去反衬情感,学生逐句列举了作者精巧的描写方式。比如“我踏着一块块方砖跳,跳房子……我看着天看着云彩走,等母亲回来,焦急又兴奋。我蹲在地上,用树枝拨弄着一个蚁穴……”在品读的过程中,学生体会到,这一段描述了“我”一个人等待虽然无聊,却能自得其乐,能看出“我”的心情是充满期待的。

学生还感受到母亲买完菜并没有带“我”出门,“我”心情的变化也很有层次。比如,“我就这样念念叨叨地追在母亲的腿底下……我还没有她的腿高,那两条不停顿的腿至今走在我眼前晃动,它们不停下来,好几次绊在我身上。”这一段的描写非常精彩,展现了“我”有些着急,对母亲说话不算话有些失望,但是又期盼母亲再次答应带我出去的心理活动。再到最后“看着盆里的衣服和盆外的衣服,我看着太阳,看着光线,我一声不吭,忽然有点儿明白了。”“我”开始明白这个星期天母亲是不会带“我”出去了,从“我”边看天色边等待母亲洗衣服那段描写可以看出,天色渐暗,“我”的内心无比失望和惆怅。

因此,学生明白了要避免用直白、生硬的语言形式直抒胸臆,而是以生动丰富的心理刻画和动作描写,展现情感的层次性和深刻性,如此才能让文章更加饱满生动,耐人寻味。

(3)抽取主线

通过对“我”情感变化的深度解析,学生们发现段首这句“那是一个星期天,从早晨到下午,一直到天色昏暗下去。”是全文的时间线索,同时,情感线索也是全文精巧的设计,是推进全文发展的动态线索。学生总结出,我们可以用时间或者情感变化自然推进事件发展,这样的行文构思让文章整体更为自然、生动、特别。

(4)把握要素,尝试自主创作

通过阅读与思考,学生掌握了描写事物的三大要素“角度、情感、主线”:角度决定了我们笔下的事件是否立体饱满;情感带给文章的艺术魅力和文学价值;而主线则是文章的框架脉络,是否能让文字牵引思绪,打动人心也全在于此。這样的写作方法总结不是凭空生成的,而是学生基于课文学习自然产生的深度思考和经验借鉴,也是学生通过内化加工后自主“输出”的写作技巧,他们更乐于实践,也更得心应手。

随后,笔者鼓励学生以“那人、那事”为主题,自主进行写作训练,尝试把内化而来的写作技能运用升华。笔者发现学生的文章脉络相较之前更加清晰,且能够灵活调动自己的观察经验,把生活中的体验和思考运用在写作中。学生们的写作视野拓宽了,写作思维也更活跃。

三、“读思达”在语文读写教学中的成效与启示

“读思达”读写教育变式真正做到了以生为本,注重思考与感受,聚焦写作与发展,充分释放了课文文本的文学价值,具有较高的写作引导教育效益。以写作为教学目标的读与思,赋予了这篇课文全新的学习角度,对激发学生的思维能力、感知能力、生活观察能力以及表达能力均有积极的启示和引导。

其中,学生通过逐段对细节描写以及情感品析的层层探究,深入体验到让简单的字句精准传情达意这一艺术魅力的技巧和方法。通过精读细思,学生在写作练习中也能吃透写作的关键并灵活运用。以“读思达”为教学设计理论基础展开教学,真正解放了学生的写作思维和创作灵感,能够做到立足生活,思考生活,感悟生活,在真情实感中萃取文字,提炼情感。

当然,“读思达”教学法并不是万能钥匙,我们在运用其组织日常教学时,还应精准把握其运用要领:首先吃透课文内容,灵活衍生教学变式;其次,要充分尊重学生的学习主体性,给予学生充分的思考机会、交流空间、内化过程,营造自由愉悦的学习氛围。此外,对于学生的写作内容要做到及时评价,细致点评,让写作更富有“仪式感”,使得学生在练笔中沉淀语感与经验,树立写作自信心。