在雷锋身边:雷锋战友们的故事

孟红

1962年8月15日,“毛主席的好战士”雷锋不幸因公殉职,年仅22岁。次年3月5日,毛泽东题词“向雷锋同志学习”公开发表,从此,每年3月成为“学习雷锋月”,学习雷锋活动在全国广泛开展,雷锋事迹及其精神在一代又一代中国人中得到广泛传播并发扬光大。雷锋的生命虽然短暂,但他就像一团燃烧的火焰,温暖了他人,照亮了他人。本文撷取了几则战友与雷锋的交往经历以及后续故事,以飨读者。

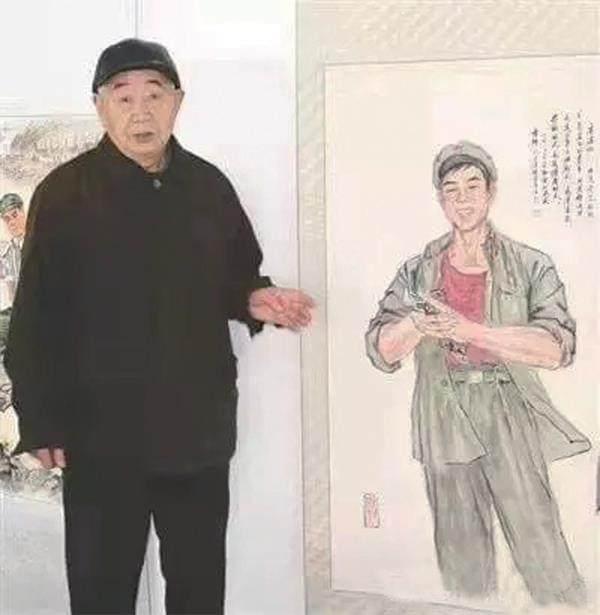

杨宝威:在生前为雷锋画过三幅像

在林林总总数量众多的雷锋画像中,仅有3幅画于他生前。这3幅画像都出自杨宝威之手。

雷锋入伍时是沈阳军区工程兵十团的战士,杨宝威当时在工程兵七团任俱乐部主任。雷锋入伍后,因表现突出,多次被评为节约标兵、模范共青团员、学习毛主席著作积极分子。为了宣传典型,杨宝威曾与雷锋有过多次近距离的接触。

1960年11月,雷锋正在沈阳为中小学、工厂、机关、部队作报告,杨宝威作为美术创作骨干被临时调到沈阳来进行宣传工作。他与雷锋一起住进了沈阳军区工程兵招待所,同吃同住,以便更具体、感性地了解雷锋,更好地捕捉创作灵感。那段时间,雷锋到哪儿,杨宝威就跟着到哪儿,雷锋的一举一动,杨宝威都看得十分清楚。可杨宝威几次想出要为雷锋作画时,都被他拒绝了,雷锋总说:“杨主任,别画我,多画画战士们吧。”

一天晚上,杨宝威发现雷锋从挎包里取出针线,聚精会神地开始缝补自己的內衣,顿时来了灵感,便坐在一旁悄悄地将这一形象永远地定格下来,这张速写就是雷锋平生第一幅画像《雷锋在补衣》。

《雷锋在补衣》画好的第二天,雷锋到沈阳军区空军某部作报告,以一部血泪家史,深深地打动了每一位听众。人们在会场上振臂高喊口号,会后还久久地坐在那里,不愿离去……

杨宝威一边认真听报告一边作画,一幅《雷锋为沈空部队作报告》的速写应运而生。

一个星期后,雷锋结束了在沈阳的活动,杨宝威也和他告别了。此后,杨宝威去了鞍山、辽阳弓长岭、抚顺等地,沿着雷锋的足迹了解他的事迹,积累了一些创作素材。不久,杨宝威又奉命到北京参加《毛主席的好战士——雷锋》幻灯片的绘制。这部幻灯片播出后,获得各方好评。

从北京回到部队,杨宝威再次创作了国画《雷锋》,这也是我国第一幅关于雷锋的国画。这幅国画问世不久,1962年8月15日,传来了雷锋因公殉职的不幸消息。杨宝威悲痛不已,他决心要永远画雷锋,宣传这位伟大的战士。于是,他又多次前往雷锋工作过的地方深入采访,相继创作了《听故事》《训练场上的雷锋班》《战歌冲云天》《永不生锈的螺丝钉》等作品,寄托对雷锋的思念,传播雷锋精神。

杨宝威从部队转业到地方后,一如既往地用画笔歌颂雷锋、宣传雷锋,还利用节假日为部队、机关、学校、企事业等单位创作宣传画,讲述雷锋事迹。退休后,他依然为宣传雷锋精神辛勤奔波,为各级单位宣讲雷锋精神一百多场,被誉为“雷锋精神的播火者”。

刘成德:“雷锋学我一次,我学雷锋一生”

刘成德,1936年2月出生,1957年11月入伍,在沈阳军区炮七师服役。

1961年3月,刘成德和战友分乘两艘机帆船出海执行任务。夜间返航时,一号船因大雾不幸触礁,船上的14名战友危在旦夕。

当时天黑雾大、风高浪急,情况十分危险。刘成德主动请缨前去救人,他毅然脱去棉衣、腰系大绳,纵身跳入冰冷刺骨的海水里。短短100米距离,几乎耗尽了他的全身力气。最后,在战友的接应下,精疲力竭的刘成德把腰上的大绳送到遇险船只上,使船上的14名战友最终得救。

1962年3月20日,《解放军报》第三版刊登了介绍刘成德勇救战友事迹的通讯《雾海情深》,沈阳军区为刘成德荣记二等功。

因为这次救人壮举,刘成德作为先进人物参加了沈阳军区首届共青团代表大会,与雷锋等先进标兵一同接受表彰,同台受奖。

会议期间,雷锋被刘成德的事迹深深感动,主动为刘成德写下了赠言:

亲爱的刘成德战友:

您是优秀的共青团员,是我永远学习的好榜样,为了共同完成党的事业,我给您留下几句话:

我觉得一个革命者,就应该把革命利益放在第一位,为党的事业贡献自己的一切,这才是最幸福的。

战友:雷锋

1962年2月22日

刘成德收到雷锋的亲笔赠言后,深受感动,表示要与雷锋互相学习、共同进步。

后来,雷锋不幸殉职,刘成德便将学雷锋当作自己终生的誓言和行动,把雷锋视为家人和榜样。此后半个多世纪,刘成德时时处处以雷锋为榜样,走到哪里,就把好事做到哪里。“雷锋学我一次,我学雷锋一生”是他的真实写照。

“像雷锋那样”的言行举止和优秀表现贯穿了刘成德的一生。在部队,刘成德忘我工作、热心助人,积极帮助困难群众和战友,先后荣记二等功1次、三等功3次,获得“五好战士”等荣誉称号;在企业,他立足平凡岗位,干一行爱一行,以钉子的“挤”劲和“钻”劲搞技术创新,为企业创收20余万元,并热心帮助困难职工,受到企业干部职工广泛好评,被评为“先进工作者”;退休回村后,他坚持35年做村里的“义务清洁工”,在汶川、玉树、雅安等地发生地震灾害时,他热心为灾区捐款……

2011年,刘成德拿出5000元钱为归德镇敬老院老人买了22台落地扇;2012年2月下旬,他又拿出6000元钱为归德镇敬老院100名五保老人每人买了一身新衣;2016年2月5日,刘成德和儿子刘安拿出2万元钱,给村里150位70岁以上的老人发了“年货”——25公斤面粉、5公斤花生油;2016年3月,刘成德向济南市残联捐款5万元,用于残疾人公益事业。多年来,刘成德资助贫困者捐款20多万元,连续十几年为五保老人孟庆泉送菜送饭,接济和帮助过村里十多名困难群众,被誉为“济南活雷锋”,荣获第四届全国道德模范提名奖、第四届山东省道德模范等荣誉称号。他说:“无论时代如何进步,学雷锋,做好事,对社会和谐与安定,都有着积极意义。”

半个多世纪以来,刘成德始终如一,以自己的朴素言行践行着雷锋的赠言。更令人感动的是,在位于济南长清区归德街道薛庄村的刘成德家中,始终摆放着一尊雷锋的塑像。每当吃饭时,刘成德总是盛上一碗饭放在雷锋塑像前,喃喃说上几句话,表达对战友的怀念。雷锋成了刘成德家庭中的一员,雷锋精神也成为刘成德一家的家风家训。刘成德一家祖孙三代赓续雷锋精神,坚持学雷锋,助人为乐,成为长清区的“雷锋世家”。

2019年1月18日深夜,刘成德因病医治无效逝世,享年83岁。

赵明才:和雷锋有个“约定”

一进赵明才的家门,人們就会被客厅醒目位置悬挂着的一幅《促膝相约》的画作所吸引,画面上赵明才和雷锋亲密无间地相依而坐,似乎正在倾心交谈。这幅画是一辈子用画笔专注“讲述”雷锋故事的杨宝威专门赠给赵明才的。

雷锋生前曾和赵明才有3次相遇,并立下了一个庄严的“约定”。

1960年11月8日,时任沈阳军区工程兵七团排长的赵明才作为军区学习积极分子,与十团节约标兵雷锋同时出席军区工程兵党委召开的政治工作会议。在会上,赵明才作了学习体会报告,雷锋作了忆苦思甜报告,二人双双被树为标兵。

会议期间,二人有幸同住一间屋,雷锋给赵明才留下深刻印象。晚上聊家常时,赵明才讲起自己12岁当放牛娃、父亲被地主折磨致死、妹妹饿死在母亲怀里的经历,雷锋表示感同身受,说他俩是“一根藤上的两个苦瓜”。雷锋喜欢看书,一边看一边跟赵明才交流。当看到雷锋在书的空白处工工整整写下“活着就是为了别人更幸福”时,赵明才禁不住竖起大拇指,拍着床铺说了声“很好”……

第一次相遇,二人就成了无话不谈的好战友,颇多共识。

二人的第二次相遇是在1个月后,雷锋到七团作忆苦思甜报告,团领导让赵明才陪同。

雷锋的报告非常生动,官兵们听后都深受触动,直掉眼泪。但是雷锋仍然谦虚地请赵明才提提意见。出身贫苦的赵明才由衷地说:“生我们的是爹和娘,救我们的是共产党,哺育我们成长的是马列主义毛泽东思想。放开讲,感情真挚就能讲好。”听到如此心声,雷锋激动地赞赏:“赵排长,你讲得真好!”

多年过去了,赵明才仍清楚记得雷锋当时的话。正是在这次相遇中,他俩立下了“约定”:“一定要好好干,努力做出优异成绩,到北京去见毛主席。”

1961年7月,到黑龙江省佳木斯市接兵的赵明才与在当地作报告的雷锋第三次相会。他俩再次交流学习心得、工作体会,畅谈理想,彼此说了许多心里话。然而,赵明才未料到,这次相遇竟然成了永别。

1962年8月,在“公祭雷锋同志大会”上,赵明才脑海中反复回响着自己与雷锋的约定,任凭眼泪无声滑落。他郑重立下誓言:“活着就要像雷锋那样做人,一辈子学习、宣传、践行他的精神!”

为了践行与雷锋的约定,工作训练中,赵明才事事冲锋在前。

1965年7月,赵明才作为先遣连指导员,与连长一起带队奔赴前线执行作战任务。在一年多时间里,他们先后排除各类炸弹500多枚,为大部队前进开辟了通道。

1968年3月,赵明才迎来“一生中最光荣的时刻”——作为作战部队英模、功臣代表,他来到北京,走进人民大会堂,受到毛泽东、周恩来等党和国家领导人的亲切接见。

赵明才终于实现了与雷锋的那个“约定”。

在军旅生涯中,赵明才先后被3个军区树为标兵且荣立二等功1次、三等功5次。1979年,他因家庭原因调回家乡,任原溧水县(今南京市溧水区)人武部政委。数十年间,他搜集了大量与雷锋相关的书籍、徽章、书画作品等资料。2008年以来,他将部分书画作品和资料图片复制、印刷到布面上,制成100多个卷轴。每当接到宣讲邀请,他便和妻子用肩膀扛、用推车拉,将这些卷轴带到党政机关、基层部队、大中小学、社区农村的一个个宣讲现场,赢得了“流动的雷锋文化馆”美名。

冷宽:负责选出雷锋遗物“十件宝”

海军中将冷宽曾任沈阳军区工程兵政治部宣传处干事,与雷锋在一起生活了2年7个月又7天。

1960年1月8日,是雷锋入伍的日子,也是冷宽第一次见到雷锋的日子。

中午12时,从辽阳火车站驶来的那列载满入伍新兵的列车,把雷锋送到了他梦寐以求的军营。穿上军装的雷锋是兴奋的,后来他在日记中写道:“今天是我永远不能忘记的日子,是我最大的荣幸和光荣的日子。我走上了新的战斗岗位,今天我穿上了黄军装,光荣地参加了中国人民解放军。我好几年来的愿望在今天实现了,我真感到万分的高兴和喜悦,这是我一生最大的幸福。”

第一次见面,新兵雷锋就给冷宽留下了很深的印象。在全团召开的欢迎新战友的大会上,雷锋代表新兵发言。他满脸微笑地走上台,按照原先准备好的稿子开始发言。可是因为场地在户外的广场上,风很大,把稿子吹乱了,最后雷锋干脆就把稿子收起来,来了一段即兴的发言。在发言过程中,雷锋讲到自己苦难的家史,讲到他为什么要入伍,最后代表新兵表了决心。因为在他讲话之前,团首长已经作了欢迎讲话,号召新兵争当“五好战士”,于是雷锋在发言中说:“刚才首长让我们争当‘五好战士,别说‘五好了,就是‘六好‘七好我们也能做到。”雷锋憨厚纯真的话语和表情,惹得战士们哄堂大笑,接着现场响起了热烈的掌声。

这一场景深深印在冷宽的脑海里,令他无法忘怀。晚年,当他回忆起这段经历时仍感慨地说:“雷锋真是一个可爱的小战士。”

在此后的日子里,走入军营的雷锋一直像阳光一样温暖着与他有过交集的每个战友。即使在他离开后,仍然是一束光,吸引战友们不断去追寻。事实证明,雷锋用短暂的生命践行了他的誓言,两年多的军营生活,他从一名普通战士,成长为一名伟大的共产主义战士。

雷锋1962年8月不幸因公殉职。葬礼上,冷宽与雷锋班的6名战士一起为雷锋抬棺。想到那么可爱的一名小战士这样躺在冰冷的棺材里永远闭上了眼睛,冷宽的心都碎了。

回忆起那段痛苦经历,冷宽仍觉得恍如昨日:“雷锋牺牲那段时间,整个部队都笼罩在悲伤之中。雷锋所在的四班的战士们会不经意间泪流满面,雷锋帮助过的战友、群众自发前往他的墓地悼念,部队首长也为逝去这样一位优秀的战士而惋惜。”

作为战友,冷宽亲眼见证了雷锋是如何成长为一名伟大的共产主义战士的,“雷锋牺牲了,但他的好思想、好品德一定要传承下去。”冷宽说。

为了传承雷锋精神,作为雷锋所在团见习参谋,冷宽不断奔走出力。他首先促成雷锋生前战友集体给中央军委写信,申请将雷锋生前所在班命名为“雷锋班”。1963年1月7日,国防部命名雷锋生前所在的沈阳军区某工兵团运输连二排四班为“雷锋班”。其次是从雷锋的遗物中整理出代表雷锋精神的“传家宝”。

整理雷锋遗物的工作花费了很长的时间。冷宽在工程兵十团团政委韩万金的带领下,来到雷锋生前所在连队收集整理雷锋生活遗物、事迹资料。他们与干部战士深入交流,“这个过程打开了战士们对老班长的反复追忆,每件东西后面都有一个令大家记忆深刻的故事”。冷宽和雷锋班的战士们一起,实事求是地把雷锋事迹归纳为10个方面,从雷锋遗物中选出了10件最能体现雷锋精神的物品作为“传家宝”。这“十件宝”分别是:雷锋生前学习过的《毛泽东选集》一至四卷,驾驶过的13号汽车,手中握过的冲锋枪,训练时用过的手榴弹,雨夜送大婶回家时穿过的雨衣,节约箱,当校辅导员时佩戴过的红领巾,为战友和群众理发的工具,随身携带的针线包,装着《毛泽东选集》、笔记本和钢笔的黄书包。

经冷宽之手整理出的这“十件宝”,成为雷锋精神的鲜活写照,承载了战友们对雷锋的无尽思念,也感动了60年来的无数中国人,成为代代相传的雷锋精神的见证。

* * * * * *

时光荏苒,半个多世纪过去,中国社会飞速发展,无数的人与事化作沧海一粟。但雷锋作为中国青年的时代楷模却始终屹立不倒,雷锋精神亦早已成为中国共产党人精神谱系的重要组成部分,并随着时代的演变,不断被注入新的时代内涵。进入新时代,雷锋精神伴随着时代的发展而不断丰富,雷锋传人正在中华大地上不断涌现。习近平总书记指出:“雷锋、郭明义、罗阳身上所具有的信念的能量、大爱的胸怀、忘我的精神、进取的锐气,正是我们民族精神的写照。”

(责任编辑:徐嘉)

——献给第一线的交警战士