现代主义发展之于建筑史的重要意义研究

刘琦 蒋舸 汪磊

摘要:现代主义作为建筑史中的重要部分,其影响深远,为后来的建筑设计注入了新鲜血液,而后世却对现代主义褒贬不一。现代主义孕育于战后重建时期,高速建造的需要使现代主义摒弃了以往建筑设计中对外形装饰的过度苛求,以最简洁的设计方法展现建筑本真,以功能和空间为主展现最理性的设计思路。但由于其过于追求极致的功能性与简洁感,在后期的设计中忽略了建筑在实用性与辨识度等方面的需要,使建筑变得不够“实用”,如范斯沃斯住宅因作为住宅但隐私性不佳,且易遭水患而被人诟病。但现代主义在建筑史中的意义并非只展现在建筑设计方面,其内核中对建筑史的探讨、乌托邦式的追求以及对建筑结构的思考都是留给建筑学学科的重要成果。20世纪的现代主义与其说是一种设计方式,不如说是一种先锋派的思想,一种宣言,建筑师用夸张的设计手法向大众表达自己对现代主义的认知和见解。从新型建筑材料钢筋混凝土的广泛使用,到多米诺体系的建立;从预制装配式的出现,到日本CHS、大型装配式建筑的快速建成,现代主义对建筑学的影响延续至今。文章通过梳理现代主义发展中的重要节点,串联现代主义由始至今的发展历程,探索现代主义发展对建筑史的意义,从而进一步认识现代主义。

关键词:现代主义;现代建筑;建筑艺术;建筑史

中图分类号:TU-86 文献标识码:A 文章编号:1004-9436(2023)10-0-04

现代主义是建筑史中的重要内容,其广为熟知的建筑大师和建筑作品在建筑学、艺术学以及历史学领域都有重要的影响意义。目前,建筑学学科领域对现代主义建筑的评价褒贬不一,颂其内涵深刻,贬其寡淡无味,但都无法抹去其在建筑史中的地位。由此,通过对现代主义发展时期重要人物与作品的梳理分析,能从中窥得现代主义的真正意义,从现代主义发展的过程中对建筑史产生更为深刻的认识和理解。

0 绪论

建筑的历史可追溯到原始社会,最初的建筑只是为了满足人类的基本生活需求,隔绝不宜居的外界环境。人类利用周围的环境,打造出了穴居、巢居、庐居一类的临时性建筑;后期通过开采木材、石材再进行加工,建造出规模更大的木构建筑、砖石建筑;进入近代社会后,新材料钢筋和混凝土的应用扩大了建筑的规模,消除了建筑建造中的诸多限制。每一个建筑史上的节点都推动了整个建筑史的发展,每一次创新也都离不开结构、材料以及思想的转变。

近代时期,中国建筑的建造受到了外来建筑模式的冲击,新的材料、新的建造模式都使中国传统建筑业措手不及,全新的建造方式和未使用过的建筑材料给当时的建设带来了巨大的困难,同时对当时常见的建筑制式也造成了一定的冲击。然而,中国的传统工匠在短时间内适应了这种建造模式,以陈明记营造厂的成功为例[1],传统营造业对外来技术和材料的极快接受和适应使陈明记营造厂获得了极大的成功,这也是中国近代营造业的一个缩影。虽然建筑样式上的“失”令人遗憾,但是材料和技术上的“得”也是不容忽视的。近代时期的“中国固有形式”就像建筑史上的无数个节点,在失去某一种先前内容的同时得到新鲜的血液,如此新旧更替,建筑史才有了更丰富的活力。

现代主义建筑时期也是建筑史上的一个重要节点。19世纪后期,欧洲浪漫古典主义推崇的“时代精神”破茧成蝶,逐渐衍生出了现代主义建筑,主张告别历史、合理进化,依托工业、普惠大众,功能主导、形式适从,几何构成、简约装饰等。1919年,德国建筑师瓦尔特·格罗皮乌斯在魏玛创办包豪斯(Bauhaus)学校,被公认为现代主义教育的策源地。紧接着现代主义风靡一时,出现了大规模的同质化建筑,受人诟病。但不可否认的是,现代主义建筑的出现以社会需求和人类需求为基本导向。在世界大战带来了人员伤亡、家庭破碎的同时,国家经济亏空、建筑破败,建筑作为人民的庇护所受到战火攻击,严重影响了人们的正常生活。为了加快建筑的建造速度,满足短时间内极大的建筑需求,加速战后城市的修复进程,现代主义建筑应运而生。

1 对现代主义的思辨

1.1 现代主义的“褒”与“贬”

在现代主义建筑的发展初期,基于战后快速恢复和建设建筑的社会需要,快速建造的模式和简洁新颖的建筑造型确实为缓解当时的社会现状提供了一针强心剂,但是问题也日益浮现。现代主义建筑崇尚去装饰、简洁、功能主义,建筑的外表均是清一色的白色,由此突出建筑本身功能的重要性,但这反而成为后世诟病现代主义的关键论点之一。

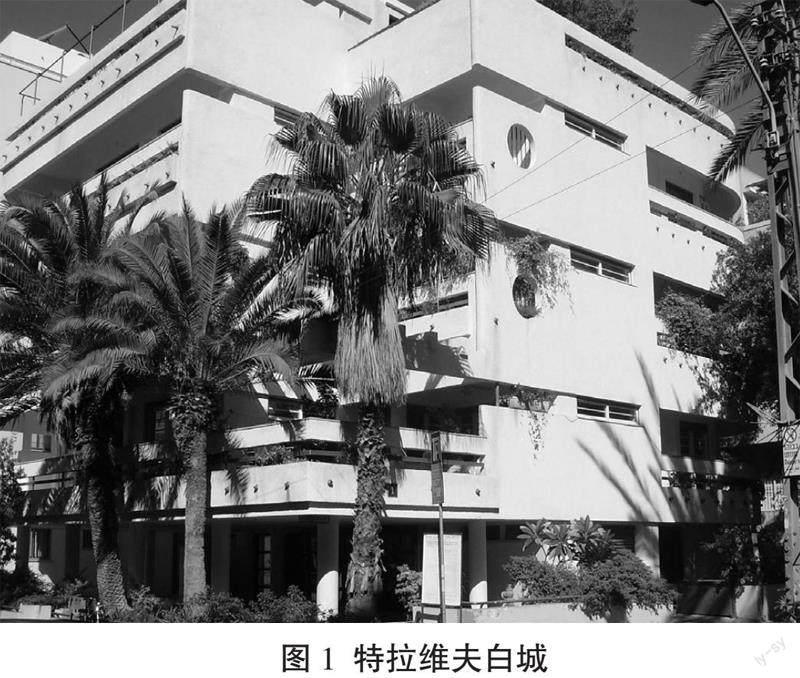

1927年的威森霍夫住宅展是现代主义建筑发展的一个重要节点,该展的建筑虽然都是各大建筑师所设计,但由于不同寻常的建筑功能布局,摒弃旧式建筑外形生成的全新构造和低辨识度的白色外墙,并没有受到当时许多人的认可。虽然此次住宅展的重点在于表达和传播现代主义建筑的精神内核,但是作为使用产品,这些建筑的表现不尽如人意。白色的现代主义建筑群辨识度低,建筑群内部的道路非常容易混淆,同时还会提高犯罪的概率,如特拉維夫白城[2](见图1)。

不仅是建筑群,建筑单体如范斯沃斯住宅,也是许多人对现代主义建筑“开枪”的目标之一。范斯沃斯住宅四面环绕玻璃,使用者在无法保证日常生活隐私的情况下,还要在没有保温材料的围护结构中度过夏冬两季。同时,虽然建筑采用立柱将底面抬高,使建筑造型轻盈的同时地面不直接受到地基土壤的影响,但每逢汛期,涨水依旧会超过立柱高度漫入建筑内部。作为日常生活都受到巨大影响的居住建筑,自然不被认可。虽然这是建筑师以一种较为极端的方式表现建筑思想的方式,但是如此“不实用”的建筑在成为建筑师符号的同时,成了被大多数人诟病的理由。

不过,现代主义建筑设计不仅仅局限于对建筑“好与不好”的浅层次看法,另外,无法使用的建筑并不一定是建筑师的想法出现错误,而是当时的技术还不够成熟。当时使用起来很困难的建筑,可能在最开始的定位就不是住宅建筑,而是一条宣言,一条瞩目的口号。事实上,现代主义建筑的很多内容都是如今人们所追求的热门的建筑形式。现代主义建筑对于建筑史而言,更类似于一种先锋主义,是现代建筑的全新理念,以及新时代的建筑发展根基。笔者认为,在建筑的发展过程中,无数的建筑师和建筑作品都证明了建筑风格不会完全独立,一定是由某种风格演变而来或者正处于演变过程中,无论其结果如何,都不能脱离当时的社会文化背景来独立评价现代主义。

1.2 现代主义的“取”与“舍”

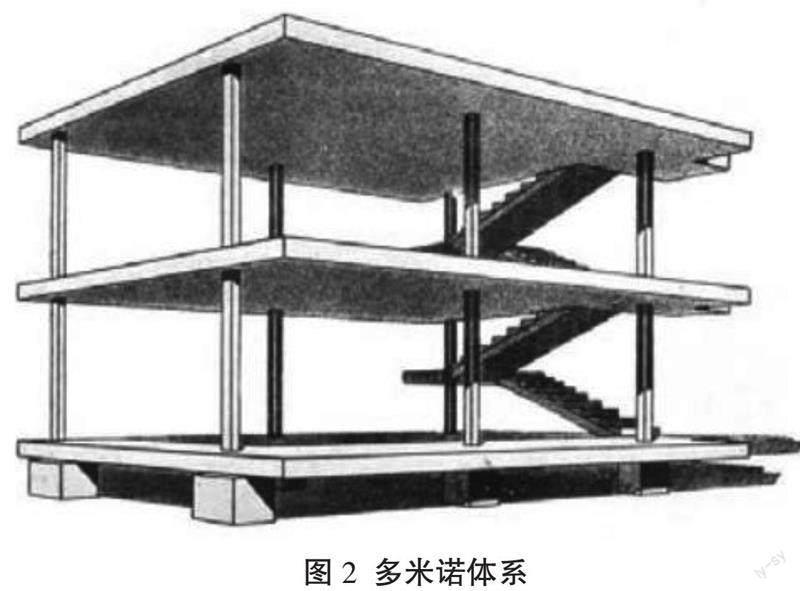

在笔者看来,现代主义建筑的符号当属柯布西耶的多米诺体系(见图2)[3]。这是一种完全摒弃围护结构所得到的纯净的建筑结构体,也是其区别于古典主义的重要标志之一。围护结构的去除,消除了建筑复杂的外观,由此可以清晰看见内部空间之间的关系。同时,多米诺体系成了所有建筑最基础的形式,无论是多么复杂的造型结构,都可以通过多米诺体系拼接而成,这也是模数化建筑和预制结构建筑的基本原理。

柯布西耶的马赛公寓中将每个功能体块插入建筑框架内的操作手法,更是在另一种层面上提出了建筑建造预制的可能性。说到预制建筑,就不得不提到将之提上议程并一生痴迷的现代主义建筑大师格罗皮乌斯。格罗皮乌斯早在工作时期就培养出了对建筑工业化生产的浓厚兴趣。1922年,格罗皮乌斯和阿道夫·迈耶设计出了“大型预制套件系统”,同时期又设计出了“蜂巢房屋系统”,这是最初设计的预制单元。但是由于这些设计过于理想化,且预制单元尺寸过大,制造、运输和安装过程中都遇到了难以解决的困难,所以在真正操作“蜂巢房屋系统”的过程中产生了“折中版”[4],虽然其和格罗皮乌斯的设想有偏差,但是也实现了预制装配式建筑的空间效果。之后虽然在预制建筑建造施工的过程中有许多的困难,但是格罗皮乌斯并没有放弃,并且将预制装配式建筑的理念和思想加入课堂教学中,鼓励学生考虑预制和模块化设计。

从某种意义来说,装配式建筑[5]可以算是现代主义建筑的初心,对于现代主义的认知和理解,不应该仅仅停留在钢筋混凝土体系上。可以说,现代主义以一种非常有远见的目光在很早之前就关注了建筑的可持续性,通过快速拆建试图解决当时的建筑与社会问题,而这与当下的社会需求不谋而合。日本的国土面积不大,社会经济快速发展使建筑土地过早饱和,出现了各种各样的建筑问题。而日本通过建筑预制装配[6],在建筑结构、内装、管线等多个方面均采用预制标准化,从最开始的KEP项目到NPS项目,以及后来将两者相结合的CHS项目,在快速建造建筑的同时规范了建筑的规模尺寸,实现在有限的地界当中尽可能多地排布建筑,合理利用地块。“滥建筑”[7]的无处不在也从某个方面说明日本预制建筑的分布范围之广,而预制建筑的标准化结构、内装和管线的标准化生产也为“滥建筑”的产生提供了温床。

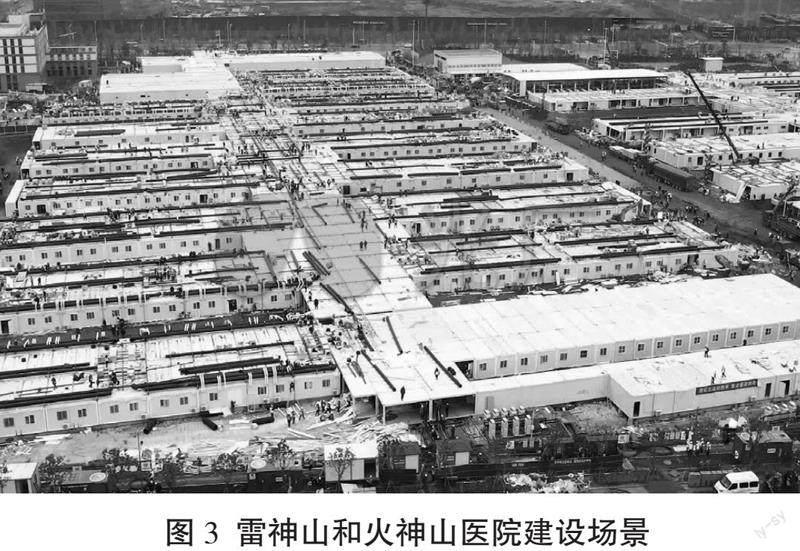

疫情背景下的当今社会对装配式建筑的需求越来越多。全球疫情的暴发需要大量的医疗和隔离空间,中国及时响应并快速建造了雷神山医院、火神山医院(见图3),预制装配式的建筑建造方法缩短了建造时间,保证了施工质量,为抗疫争取了宝贵的时间。由此可以看出,现代主义建筑对后世的影响,不仅仅局限于建筑史书籍中一个简单的名词介绍,还有许多方面值得了解和传承。

上文提及了现代主义在建筑设计中的诸多可取之处,但并非所有的建筑都适用于现代主义的建造思路。当前,钢筋混凝土的建造体系被人们所熟知,且当前钢筋混凝土建筑随处可见,然而在钢筋混凝土刚刚投入使用的时候,由于对材料属性的不了解,也出现了很多问题。比如建设教堂时,将受拉能力较好的钢材使用在受压的构件中,而将混凝土这样受压较强的材料使用在受拉的构件中,由此建造出的建筑与旧时以巨石建造的教堂相比,既失去了教堂的大气恢宏之感,又没有现代建筑的简练轻盈。之后又出现了建筑本身是板柱结构,却在建筑内部和外部使用不受力的拱券的情况,混淆了建筑构件的受力,无法使建筑构造的受力方式与建造造型相统一。如今的建筑设计中,有许多的新材料出现在大众视野里,比如对混凝土材料进行优化更新,使其保证强度的同时有了更好的保温隔热性能。对于这些新型材料,也需要针对其材料特性进行研究,然后再投入使用。并非所有的建筑都适合现代主义风格和钢筋混凝土材料,需要根据具体情况取舍。

最后,值得一提的还有现代主义建筑师们的“乌托邦向往”[8]。现代主义建筑由于其不同于当代建筑的外形构造以及超前的思想,在得到拥护和支持的同时,也遭受了许多质疑。现代主义建筑是乌托邦的追逐者,如Team 10的意义在于他们有能力将日常生活中具体现实的敏感性与拒绝放弃乌托邦的希望相结合[9]。然而,追求乌托邦本身就是一个悖论,乌托邦代表绝对的自由,空间性的乌托邦在物质化后,必然导致失败,故只能无限接近于乌托邦。而现代主义追求乌托邦的勇气,是有能力批评现状、有勇气想象一个更美好的世界,并开始建设它。这种敢于批判、敢于与世界现有秩序习惯对立的乌托邦精神,其中蕴含的价值与意义并不简单。

2 顺应建筑的历史潮流

现代主义最开始的目的并非颠覆与改变,而是顺应时代潮流,满足战后快速重建的高效需求。从当前社会的角度看待现代主义,其从繁复精美的古典主义中蜕变,充满了先锋性,具有特立独行的气质。但这种先锋精神是随着现代主义的逐渐发展而形成的,现代主义的崛起在某种意义上为當时认为古典主义后劲不足、渴望变革的建筑师们指明了一条康庄大道,结合钢筋混凝土等高性能材料的发展,顺其自然地将现代主义演变成一种先锋主义。由此可以看出,现代主义顺应着历史潮流逐渐发展,在合适的时机发展出全新的内容。

当代建筑中的现代主义元素已屡见不鲜,而时代的发展不会停滞。在计算机快速发展的背景下,虚拟技术也被运用在建筑设计中。参数化设计[10]基于计算机平台,通过输入一定的限制命令程序,自动生成建筑形态。与人类的手工设计计算相比,计算机效率更高,计算结果更精准,并且设计结果不会受个人认知的限制。但计算机只能够根据程序运行,缺少人文思考,对于计算机生成的结果也离不开人为筛选。现在的参数化设计还处于起步期,虽使用其进行学术分析的次数较多,但少见于实际建设环节。不难看出,参数化设计在科技快速发展的当下是符合历史趋势的建筑技术,或许未来的某一天,参数化设计会和100年前的现代主义一样,成为建筑史上浓墨重彩的一笔。

无论是现代主义建筑,还是当下正蓬勃发展的新的建筑设计形式,都需要顺应建筑的发展历程。一种新的“主义”的出现,往往伴随着当下社会对建筑设计的需要,这种需要便是促成建筑史变革的起点。与其故步自封,批判一种新观念、新技术的缺点,不如在学习后探索其优势和可用之处,这或许是对待新事物最好的态度与方式。

3 结语

现代主义建筑是建筑史上的重要瑰宝,本文通过分析部分内容,窥探到现代主义建筑的冰山一角。现代主义建筑不仅是一种建筑形式,还是一种建筑思想,更代表了当时建筑学在面临社会问题时所作出的反应。笔者认为,现代主义不应该成为一种理论方式被束之高阁,而应该提炼其中的可用部分加以修饰和优化,成为当代建筑实践的新鲜血液,或者汲取其先锋主义精神为后世所学习,这才能最大限度地发挥其意义。事实也证明,现代主义建筑的活力依旧存在,当代建筑也受到了其多方面的影响。

建筑学在各学科中的地位就类似于现代主义在建筑史中的地位,不可或缺也不能脱离其他元素独立存在。早在文艺复兴时期,建筑与雕塑、绘画便互相融合、互相映衬。而后在建筑设计过程中,也要充分考虑当地的人文、历史甚至经济因素,因地制宜地设计和建造建筑。信息化时代,信息传播速度之快,建筑学科更需要积极吸收其他学科的相关知识,设计不脱离时代、不浮于表面、与时俱进的建筑。

参考文献:

[1] 冷天.得失之间:从陈明记营造厂看中国近代建筑工业体系之发展[J].世界建筑,2009(11):124-127.

[2] 魏麗.特拉维夫包豪斯建筑研究[J].美术观察,2023(1):92-96.

[3] 李湾仪,华峰.浅析多米诺体系的演变与发展[J].建筑与文化,2021(8):52-53.

[4] 刘宇波,刘佳男,刘姝含.理想与现实之间的现代主义:从格罗皮乌斯与保罗·鲁道夫的装配式建筑探索看现代主义被忽视的一面[J].建筑学报,2020(1):71-78.

[5] 严薇,曹永红,李国荣.装配式结构体系的发展与建筑工业化[J].重庆建筑大学学报,2004(5):131-136.

[6] 张颖.浅谈预制装配式内装SI体系[J].房地产世界,2022(9):158-160.

[7] 李迅,支文军.从《东京制造》到《一点儿北京》:当代城市记录对建筑学的批判与探索[J].建筑师,2019(3):93-99.

[8] 向岚麟,吕斌.光明城与广亩城的哲学观对照[J].人文地理,2010,25(4):36-40,160.

[9] 希尔德·海嫩,王正丰.思考现代主义[J].建筑学报,2020(1):66-70.

[10] 徐卫国.参数化设计与算法生形[J].城市环境设计,2012(Z1):250-253.

作者简介:刘琦(1971—),男,山东济南人,硕士,教授,研究方向:建筑物理环境。

蒋舸(1998—),女,上海人,硕士在读,系本文通讯作者,研究方向:绿色建筑技术与设计。

汪磊(1997—),男,安徽安庆人,硕士在读,研究方向:绿色建筑技术与设计。