“公园城市乡村表达”视角下成都平原经济区传统村落的保护与利用路径

赵 兵,侯鑫磊,文晓斐,范 影,麦贤敏

引言

传统村落是乡土社会生产生活、人民大众生存延续的一种活态遗产,是丰富多彩的传统文化资源,是延续中华民族文化血脉的重要基因诠释[1],在社会、经济、文化等多方面都有极高的价值。坚持对传统村落进行整体保护与活态传承,将其作为延续地域历史文脉、彰显地方魅力特色、实现美丽乡村建设与乡村振兴的重要抓手[2]。党的二十大报告明确提出要“扎实推动乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴”,乡村振兴不仅是生产性村落的发展,而且包括文化类村落的振兴。传统村落作为中国农耕文化的宝贵基因库,无疑是乡村振兴的重要对象,国家对传统村落保护的一次次特别“点名”,凸显了传统村落保护与利用的重要意义。保护传统村落、历史建筑和特色乡土文化是中华文明延续的重要方面,也是实现可持续发展、社会和谐、全面复兴中华优秀传统文化的战略举措[3]。

国外学界对于传统村落保护与利用的理论性研究始于19世纪的乡村聚落地理学(维达尔·白兰士[4])。随着研究的深入,国外有关传统村落的研究逐渐与多个学科相融合,其代表性研究内容包括村落演变与复兴[5]、乡村旅游[6]、数字化研究[7]等。国内有关传统村落保护与利用的研究主要有两方面的内容:一是宏观层面的保护理论研究,主要包括景观基因理论下传统村落的保护应用[8-10]、以产业提升激发空间增长的重构策略[11-13]、旅游发展影响下传统村落的整合重构[14-15]等;二是采用案例研究的方法关注传统村落的保护与利用,主要包括传统村落保护开发与规划策略[16-18]、地域文化视角下村落旅游的规划方法[19-21]等。通过文献综述发现以往研究虽然已建立起从理论研究到个案研究相对完整的范式,但是有关集中连片视角下区域性村落整体发展策略的研究较少。

2021年,四川省人民政府在《成都平原经济区“十四五”一体化发展规划》中着重提出,推进传统村落集中连片打造,加强对传统村落、传统民居和历史文化名村的保护与利用。成都平原经济区的传统村落保护建设亟待确定新目标、提供新思路、开拓新方法。2022年,成都市委在《牢记嘱托 踔厉奋发 全面建设践行新发展理念的公园城市示范区》的报告中提出,成都平原经济区范围内的郊区新城要做优做强公园城市的乡村表达,该核心功能与平原经济区传统村落保护与利用实践具有较强的适配性,基于公园城市“乡村表达”的功能进行传统村落保护与利用研究十分必要,具有重要的学术价值与现实意义。鉴于此,本研究团队创新性地从“公园城市乡村表达”这一政策视角,结合成都平原经济区传统村落保护发展的政策方向,对成都平原经济区传统村落进行了全面深入的实地调研,深入剖析了传统村落发展现状及面临的问题,并结合传统村落集中连片保护的方法,在践行新发展理念的公园城市示范区建设背景下,对成都平原经济区进行了传统村落保护与利用路径探析,并提出成都平原经济区传统村落集中连片保护发展的策略。

1 “公园城市乡村表达”在传统村落保护与利用中的逻辑内涵解析

党的二十大报告明确指出,必须完整、准确、全面贯彻新发展理念。以“创新、协调、绿色、开放、共享”为核心要义的新发展理念是引领高质量发展的理论指导和实践指南。成都市在新发展理念的指导下,结合公园城市建设示范区的目标,提出了“公园城市乡村表达”的核心功能。公园城市的乡村表达是新发展理念、公园城市理念多重指引下的成都平原经济区推进乡村振兴战略的全新方法,是推进成都平原经济区城乡协调发展、人与自然和谐共生的关键路径,是新发展理念结合成都平原经济区乡村地域现实情况的集中体现,牵引着成都从城乡统筹加速迈向城乡融合、从农业多功能性拓展进入农村多功能性拓展的新阶段,而传统村落保护与利用作为公园城市乡村表达的重要抓手,是成都平原经济区乡村生态价值转化的重要载体。

1.1 新发展理念下公园城市示范区的建设背景

2018年,习近平同志在视察成都市天府新区时提出“要突出公园城市特点”。公园城市理念将以人为本、生态文明优先作为价值观指南,是绿地公园与城市区域在空间形态上的有机融合。除成都市外,上海市、南京市、杭州市、广州市、深圳市、苏州市、青岛市等城市也纷纷提出公园城市发展规划。

2022年,随着公园城市建设实践的进一步深入,成都市把以“创新、协调、绿色、开放、共享”为核心要义的新发展理念与公园城市建设结合起来,提出以新发展理念为“魂”、以公园城市为“形”的“践行新发展理念的公园城市”概念。该理念与传统公园城市理念相比,更注重城市发展多维度目标的统筹集成,是新时代背景下坚持以人为根本、以生态文明为引领、以新发展理念为新型竞争力的城市发展新模式[22]。

中国在40余年的高速城镇化过程中取得城市建设巨大成就的同时,也不同程度地存在生态环境破坏、城乡二元差异明显等问题。上述问题的出现表明中国城镇化进程已达诺瑟姆曲线中后期阶段,因此解决城镇内部积累的矛盾是中国新阶段城镇建设的重要任务。

1.2 传统村落是新发展理念下公园城市示范区的重要生态组成

相较于田园城市[23]和森林城市[24],公园城市理念更突出以下4个特点:(1)强调公共性和开放性,强调以人民为中心的普惠公平;(2)更符合城市生态文明建设的需要,适应中国人口多、密度大、规模大的城市特征;(3)更突出城市绿地系统和公园体系与城市空间结构的耦合协调;(4)更强调绿色生态空间的复合功能,能提供更多优质生态产品,融合更丰富的创新功能,带动城市转型发展。与城市生态环境建设的相关理念相比,公园城市理念相承于“园”、着眼于“城”、核心在“公”[25]。“新发展理念下的公园城市示范区”将区域生态系统建设摆在极高的位置,提出要落实河(湖)长制、林长制,深化“山水林田湖草”一体化保护和系统治理,构建龙门山生态屏障,强化龙泉山城市绿心功能,实施川西林盘保护修复等措施。这些措施大部分涉及成都平原经济区的乡村地域而非城镇建成区域。传统村落作为该地域乡村聚落的典型代表,是公园城市建设用地的重要部分和森林系统的重要组成部分。因此,传统村落不仅是“新发展理念下的公园城市示范区”地域的外围缓冲,而且是公园城市生态体系的重要生态防线,保护好、发展好传统村落对成都平原经济区公园城市示范区建设意义重大。

1.3 “公园城市乡村表达”为传统村落保护与利用指明未来路径方向

《牢记嘱托 踔厉奋发 全面建设践行新发展理念的公园城市示范区》指出,成都平原经济区各城市及其广大郊区地域要发挥“城市带动郊区”的优势,推进以县城和中心镇为重点的新型城镇化,做优做强生态价值转化,促进乡村全面振兴,将“公园城市乡村表达”作为核心功能。这就为传统村落的保护发展指明了前进方向,成都平原经济区传统村落应在“公园城市乡村表达”的概念指引下,因地制宜发展绿色制造、文化旅游、现代农业等特色产业,补齐广大乡村地域的基础设施短板,增强公共服务能力,构建以传统村落旅游为重要组成部分的成都平原经济区集中连片乡村生态旅游产业发展体系(图1)。

图1 “公园城市乡村表达”逻辑内涵解析

2 成都平原经济区传统村落概况

2.1 成都平原经济区的范围界定

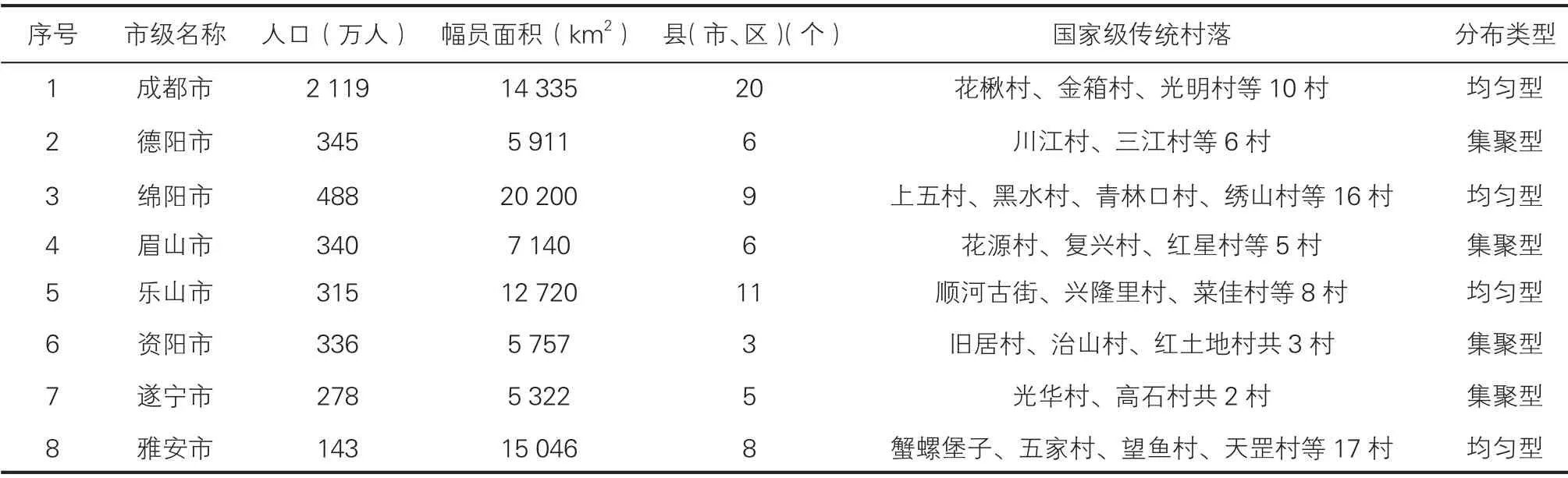

成都平原经济区位居四川省五大经济区之首,是以成都平原地区为中心、以省会成都市为极核的经济区,包括成都市、德阳市、绵阳市、眉山市、乐山市、资阳市、遂宁市、雅安市等8市区域,面积8.65万km2,占全省的17.8%。2022年,成都平原经济区经济总量为34 670.81亿元,对全省经济的贡献率达到61.1%,总人口约4 331.1万人,占全省的51.72%。成都平原经济区结合区域发展实际和需求,坚持省会城市做强战略,加快成都都市圈建设,推进成都平原经济区一体化发展,成为带动全省发展的第一经济增长极。分析成都平原经济区传统村落的空间分布格局和价值特征(表1),结合增长极、可持续发展、区域协调发展等理论,从成都平原经济区传统村落保护与利用的角度进行研究,可以提升区域整体经济社会发展水平。

表1 成都平原经济区资源禀赋及国家级传统村落分布

2.2 成都平原经济区传统村落概况

前五批国家级传统村落评选结果中,成都平原经济区范围内入选国家级传统村落的共计67个,所在位置遍布8市区域(图2),成都平原经济区传统村落数量众多,类型丰富,模式多样,保护和利用潜力巨大[26]。四川素有“天府之国”的美誉,人杰地灵,千百年来多民族文化在这块土地上孕育传承、生生不息,不仅留下了饮誉世界、风光旖旎的都江堰、乐山大佛等文化遗产,还留下了形态多样、历史悠久、特色鲜明、内涵丰富的传统村寨[27]。作为四川省核心经济区的成都平原经济区,区域内各层级传统村落都有巨大的发展潜力和研究价值,但同时也面临着保护、传承、更新等可持续发展的突出问题。在统筹推进乡村振兴的大背景下,开展该区域传统村落的保护与利用研究将对成都平原经济区和四川经济社会发展提供重要支撑[28]。

图2 成都平原经济区传统村落空间分布

3 成都平原经济区传统村落保护与利用现状及价值特征分析

3.1 基于实地调研的成都平原经济区传统村落保护与利用现状分析

研究团队本着调研地区典型性、调研村落代表性、调研成果丰富性的原则,以调查“新发展理念下的公园城市示范区”建设背景下的成都平原经济区传统村落现状为目标,深度考察成都平原经济区传统村落保护与利用全貌,运用多元化的调查方法进行资料收集,调查范围涵盖成都平原经济区全境8市,重点考察了成都市青白江区光明村、都江堰市马祖村等国家级传统村落。

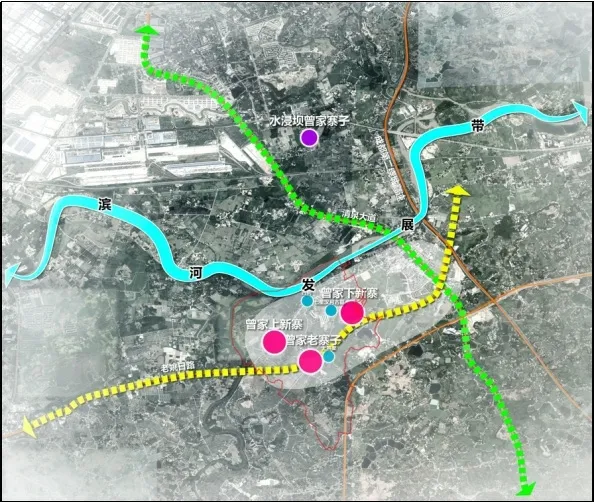

研究团队在调研过程中根据成都平原经济区传统村落的地域性、特殊性和文化性开展村落空间形态分布研究(图3—4),并以此为依据展开深入研究,进而从“新发展理念下的公园城市示范区”建设背景下的政策实施与保护机制构建、人居环境整治总结、文化遗产保护与传承情况3个方面研究成都平原经济区传统村落的保护与利用现状。

图3 成都平原经济区传统村落(成都市青白江区光明村)

图4 成都平原经济区传统村落(都江堰市马祖村)

3.1.1 政策实施与保护机制构建日渐成熟

调研发现,成都平原经济区各级政府从保护、利用和传承3个环节推进传统村落可持续发展,出台《四川省传统村落保护条例》等一系列法规文件,部署成都平原经济区各市(县)传统村落的各项工作,四川省人民政府在《成都平原经济区“十四五”一体化发展规划》中着重提出,推进传统村落集中连片打造,加强传统村落、传统民居和历史文化名村的保护与利用;在组织架构方面,四川省政府、各市级政府组织成立工作领导小组,定期召开传统村落专项会议,明确提出对历史建筑等建筑的室内装饰、风貌进行维修改善;在村落规划建设方面,镇、村层面遵循“高度重视、全面覆盖、科学保护、落地有效”的原则,完成国家级传统村落的规划编制,并在大部分传统村落中建立“一村一档”“一户一档”的管理机制,对传统建筑改造进行引导。

3.1.2 人居环境整治成效明显

成都平原经济区传统村落人居环境整治成效主要包括3个方面:第一,生活服务设施基本完善。调研小组走访发现,成都平原经济区的国家级传统村落的教育、文体、卫生等生活服务设施基本完善。研究区域内67个国家级传统村落已全部完成生活服务设施的基本修缮与维护。在成都平原经济区传统村落集中连片的区域中,成都市所在的传统村落片区完善程度最高,其余地区服务设施虽已完成基本建设,但仍需进一步完善。第二,基础设施持续改善。致力于为村民、投资者和游客创造更为优质的居住、投资和旅游环境,政府对传统村落基础设施进行持续的改善,包括绿化环境改善、村落道路改善、环境卫生条件改善等。第三,推进防灾减灾设施建设。成都平原经济区内的传统村落已建成消防设施和避难广场等防灾减灾设施,为传统村落古建筑保存避险提供了坚实的基础。

3.1.3 文化遗产保护与传承情况良好

成都平原经济区多次实施保护修缮工程,各地管理机构针对经济区内上百个全国重点文物保护单位陆续开展了保护、管理和利用工作。在调研过程中发现,成都平原经济区针对重点传统村落开展了文物保护单位的申报、立档、挂牌、保护等方面的工作,在传统村落保护方面取得了较好的效果,吸纳了充足的资金。

在国家级非物质文化遗产代表项目传承发展方面,成都平原经济区传统村落内有众多人类非物质文化遗产名录项目,被收录在国家级非遗名录中的传统村落文化遗产项目超过300个,其中成都蜀锦蜀绣、德阳绵竹年画、眉山东坡家宴制作技艺等家喻户晓。

3.2 传统村落价值特征及典型村落分析

成都平原经济区历史文化遗产丰富,总体可划分成传统建筑型、历史文化型、农业景观型、民俗非遗型等,是成都平原文化遗产的集大成者。在历史积淀和相关保护政策的进一步助力与推动下,成都平原经济区涌现了一批具有典型发展路径、价值特征、保护模式的村落(表2)。这些类型多样且发展全面的传统村落极具代表性和典型性,是研究成都平原经济区传统村落的价值特征、文化属性与现状问题的窗口。

表2 成都平原经济区典型传统村落(部分)调研选点

从选址上来看,成都平原经济区传统村落普遍具有“背山面水、负阴抱阳”的特征,体现了巴蜀先民村落选址与营造的智慧;从文化上来看,成都平原经济区传统村落承载了农耕文化、风水文化、民族文化等成都平原经济区主要文化,是成都平原经济区非物质文化遗产的主要载体;从传统建筑上来看,成都平原经济区传统村落建筑类型多样,布局奇巧,建筑风格独特,建筑装饰丰富、美观大方。综上所述,成都平原经济区传统村落数量较多、类型丰富、历史悠久、疏密适度,这为形成“小规模聚居、组团式布局、微田园风光、生态化建设”的四川新农村发展模式和协调的区域发展格局奠定了坚实的生态本底基础。

4 成都平原经济区传统村落保护与利用现状问题剖析

4.1 传统村落价值挖掘程度不深,系统科学评估方法需精进

成都平原经济区由于地理和文化原因,保存了大量独具特色、价值极高的村落,但在实地走访中调研小组发现许多名录外的乡村聚落的传统建筑保存良好、村落风貌独具特色、文化底蕴深厚,但村落价值未被认知和挖掘,也没有申报成为传统村落。根据《历史文化名城名镇名村保护条例》:“历史文化名镇、名村批准公布后,所在地县级人民政府应当组织编制历史文化名镇、名村保护规划。保护规划应当自历史文化名城、名镇、名村批准公布之日起一年内编制完成。”目前成都平原经济区8市国家级、省级历史文化名镇规划大多已通过相关部门审批,历史文化名镇、名村保护建设利用的监督逐步落实,但部分距离中心城市较远村落的规划需进一步落实。

4.2 传统村落保护资金接续困难,产业发展动力不足

调研发现成都平原经济区传统村落虽然整体建设情况良好,但是仍有部分传统村落存在基础设施建设不完善的问题,导致该现象出现的原因是多方面的:第一,基础设施建设成本高,资金缺口大,所批准资助的传统村落保护资金相较于总体的庞大需求尤显不足;第二,产业结构层次较低,升级较难,成都平原经济区大部分传统村落仍然以农业经济为主,村落经济活性较低,文旅产业发展受阻,产业升级面临困难;第三,传统村落空心化问题严重,由于城乡二元经济结构体制和超大城市“虹吸效应”的影响,成都平原经济区内城市经济飞速增长,传统村落发展则相对缓慢、滞后,传统村落中的青壮年劳动力大多前往城市工作,导致部分村落老宅中只有老人居住或长期空置。

4.3 传统村落保护与利用结构失衡,部分工作推进困难

在成都平原经济区传统村落保护与利用的过程中,部分地区重利用、轻保护,尤其是临近成都都市圈的传统村落出现了以经济效益为导向、商业化气息严重的问题,对村落整体风貌和文化气息的保护与传承不够。在传统建筑修缮方面,部分村落古建筑“重仿造、轻原真性”的风貌问题较为明显,对村落原有特色的梳理、保留不够,且部分建筑、古迹、遗址保护不到位,反而热衷于打造仿古建筑、仿古风貌。在非物质文化遗产保护方面,部分村落落入了重物质保护、轻文化保护的“逻辑陷阱”,对非物质文化的挖掘、传承不充分,导致部分珍贵的传统活动消失、非遗工艺失传。在建筑细部肌理修缮方面,重单体建筑保护、轻整体场景保护,传统村落的整体肌理、整体环境保护较为欠缺,在不同程度上导致传统村落失去原汁原味。

5 “公园城市乡村表达”视角下的传统村落保护与利用路径探析

5.1 优化政策体系,更新保护思路,积极融入公园城市体系建设

结合成都平原经济区公园城市示范区建设指导方向和传统村落保护具体情况,本研究通过政策制定与管理组织解决政策执行中存在的互相掣肘问题,并构建融入公园城市体系建设的路径方法。

首先,在生态保护与村落建材方面,既要切实协调相关矛盾,利用财政补贴与相关企业签订协议,多方协作考虑传统村落保护与自然保护的整体性,实现生态维护与村落共同协调发展,例如在土地政策层面,要建立传统村落开发奖励长效机制,实施相关配套政策,包括土地使用权转让、“土地入股联合开发”“以地引资,以租代建”等方式方法的运用。其次,在充分考察和调研本地人才基本情况的基础上,要从引进人才、留住人才、培育人才3方面制定和推进人才引进政策,改善传统村落产业的发展状况,发展“文化旅游”“特色农业”等业态,培养一批本土人才,使本地农民成为技艺传承的参与者和受益者,并可与当地高职院校和科研机构联合培养专业人才,建立技术型人才见习基地,培育本土技术型人才,打造本土人才队伍。

5.2 拓宽增收渠道,升级产业结构,抓住公园城市建设新机遇

除政府主导的政策、资金、技术等支持外,政府、村民、运营企业等主体的全面协作也是实现传统村落可持续发展的重要条件,需要在不同层面上加强跨区域与区域内的资源共享和经济协作,采用新方法、新技术弥补村落发展所需的资金缺口。第一,要抓住成都平原经济区公园城市建设时期的政策红利与经济效益,大力发展文旅产业,借鉴“传统村落+旅游、民俗、生态农业、休闲康养”等模式,重点打造集中连片景区、民俗村寨等一系列特色品牌。第二,补贴居民和企业开展的改造活动,对投资项目进行投资额奖励、税费免除奖励、招商引资奖励,为民间投资者提供低息贷款、个体旅游带动奖励、游客优惠奖励等,鼓励旅游开发公司、平台公司、个人投资等多种社会资金积极投入传统村落的建设中,实现传统村落的可持续发展。

5.3 注重活态保护,盘活文化遗产,为公园城市建设提供多元文化

成都平原经济区传统村落是重要的文化资源,对其进行保护可促进公园城市文化建设的多元化。基于传统村落地理和文化环境差异较大的特点,针对不同地区、不同禀赋、不同类别的村落因地制宜制定保护策略。在物质文化遗产保护方面,依据村落传统建筑的留存程度、价值特征、类别属性等构建切实可行的评价指标体系,对村落传统建筑进行分级分类,不仅要采取“挂牌建档”的方式进行保护,而且要明确保护责任、产权归属、历史文化等信息。针对部分价值特殊、文化属性明显的传统建筑,可引入商业模式,探索发展文创产品开发、传统文化展览、建筑艺术营造等业态,保证传统建筑的活化利用和非物质文化遗产的接续传承。

5.4 划分三大片区,结合总体规划,采用集中连片保护新模式

本研究通过应用GIS最邻近指数与核密度分析方法对成都平原经济区传统村落分布空间形态进行了梳理分析,发现其总体空间分布集聚性特征显著,空间自相关性明显。根据成都平原经济区传统村落空间分布现状,通过核密度分析可将其划分为3个明显的高密度村落空间分布极核,包括成雅交界集中连片区(五家、望鱼、天罡等11村)、绵德交界集中连片区(秀山、川江、正阳等12村)、乐眉交界集中连片区(兴隆里、菜佳、民建等12村)3个集中连片区(图5),并构建总体与各片区传统村落保护与利用策略。

图5 基于GIS的成都平原经济区传统村落空间分布核密度分析

由成都平原经济区出现上述3个高密度村落空间分布极核可知,该区域传统村落的分布呈“三核”聚集模式,这与四川独特的地域文化、流域分布、古道交通、经济腹地等密不可分。古代四川盆地巴蜀文化发展主要集中在地域类型交界区域、政治经济中心区域、流域汇合分叉区域、古道交通发达区域等地区,这里从3个方面来进行分析:(1)文化人才大多聚居于此,文化成果更为丰硕,地域文化色彩更为鲜明,其中以巴蜀文化、农耕文化、民族文化、熊猫文化、道教文化、三国文化、休闲文化最为有名。(2)流域分布与走向在传统村落的流域性布局中具有至关重要的作用,传统村落在宏观层面上呈现流域性特征,表现为依托主要流域的水系,微观层面上呈现将水系支流作为水源地的特征,其中岷江流域、沱江流域、雅砻江流域、嘉陵江流域最为明显。(3)古道交通承担着商贸运输、宗教活动、军事防御及文化交流等职能,是连接成都平原经济区与周边区域至关重要的通道,作为人类生存活动的聚居点,古道驿站对传统村落的影响巨大,这在交通极为不便的古蜀之地表现特别突出,其中以茶马古道、金牛古道、米仓古道、剑门古道最为突出。

根据成都平原经济区建设公园城市示范区的政策方向与传统村落集中连片的分布情况,全面开展“1+3+67+N”工作,实施全域保护一张蓝图,对成雅交界集中连片区、绵德交界集中连片区、乐眉交界集中连片区3个片区进行传统建筑修缮和文化保护,加强3个集中连片保护区传统村落的引领示范作用,保护已认定的67个国家级传统村落和N个具有发展潜力的传统村落。

5.4.1 成雅交界传统村落极核:农旅结合,构建乡村旅游协同格局

该片区以成都市西南部和雅安市为核心,辐射四川凉山、甘孜等地,以古道交通申遗、旅游品牌塑造为中心,充分结合数字经济发展、休闲避暑胜地建设、攀西高铁通车等发展契机,依托成都市及其各大郊区新城的旅游辐射带动功能,构建传统村落旅游协同发展圈,紧密契合公园城市乡村表达的发展机遇,将农业与旅游业相结合,发展传统村落绿色休闲旅游,整合生态观光采摘、登山垂钓、种植农事体验等旅游项目,深入挖掘乡村旅游的兴趣点,提高游客体验度和旅游品牌竞争力。

5.4.2 绵德交界传统村落极核:非遗集群,发挥文化遗产规模效应

该片区以成都市北部和德阳、绵阳、遂宁为核心,辐射四川广元、南充等地,该片区非物质文化遗产资源丰富,有绵竹年会等一系列知名非遗品牌,因此该区域保护与利用的重点在于以地域文化传承、地方非遗保护为中心,积极借助成渝地区双城经济圈建设、成德临港经济产业带战略等发展契机,构建片区内的非物质文化遗产保护与传承体系,通过在连片式区域内设立非遗传习所,培育传承人队伍,提供非遗展示与传播渠道,创新非遗新时代文化价值,集中全片区资源进一步扩大规模效应。

5.4.3 乐眉交界传统村落极核:文旅融合,创新传统建筑保护模式

该片区以成都市东南部和眉山、乐山、资阳为核心,辐射四川宜宾、自贡、泸州等地,该片区传统建筑资源较为丰富,在传统村落集中连片保护与利用策略的构建中,要积极以流域治理保护、传统建筑遗存保护修缮为中心,加快推动成乐眉一体化、成眉高新技术产业带等建设,改善人居环境,按照保留原风貌、原结构、原规模的原则,严格管控传统建筑修缮、改建、扩建等行为,延续传统风貌、肌理格局。同时积极通过农旅、文旅、工旅融合等路径,推动社会资本参与传统建筑保护修缮、传统技艺保护传承、传统村落利用发展。

6 结语

研究团队通过对成都平原经济区核心地带进行实地调研、对传统村落进行深入考察研究,总结了基于“公园城市乡村表达”的成都平原经济区传统村落集中连片保护与利用策略。应用GIS对成都平原经济区传统村落分布进行分析,总结出成都平原经济区具有3个明显的高密度村落空间分布极核,并据此将其划分为成雅交界集中连片区、绵德交界集中连片区、乐眉交界集中连片区3个集中连片区,结合集中连片保护方法构建“1+3+67+N”整体保护思路和各片区村落保护与发展策略:

(1)成雅交界集中连片区以茶马古道文化线路、民族交往交流交融文化为主线,抢抓公园城市发展机遇,重点打造一系列知名度较高的传统村落绿色休闲旅游品牌,构建成雅传统村落旅游协同发展圈。

(2)绵德交界集中连片区以巴蜀文化发扬传承、三国文化保护与利用为主线,通过在区域内广泛设立非遗传习所等非物质文化遗产保护措施,实现非遗传承与村落的协同发展,打造村落非遗保护发展文化集群。

(3)乐眉交界集中连片区以长江上游流域保护、农耕文化保护与利用为主线,通过国内外知名景点带动旅游业与其他产业进行融合互动,以流域沿线文化遗产保护促进传统村落发展,形成流域村落发展示范带。

成都平原经济区传统村落保护工作在未来推进中要积极把握“公园城市乡村表达”核心功能的政策机遇,结合集中连片保护方法从县域、市域等更高的尺度、更大的范围、更广的视角构建传统村落协同发展格局[20],从而为保护与利用成都平原经济区传统村落、传承发扬巴蜀文化精神、推动传统村落融入公园城市建设体系作出应有的努力与贡献。