图书馆旧忆

张永和

在国图成长

回忆起我和国家图书馆与首都图书馆,颇有些故事可以解颐。我首去首都图书馆,那是我二十多岁工作以后的事;年轻十几岁时,我经常光顾的是北海边上的国家图书馆。我读初高中都是在坐落于南长街南口的北京六中,距离那时的国家图书馆,仅有一箭之地,坐公交车也只有两站的距离。1957年,我高中一年级就开始给报社写稿,为找资料我去了学校附近的这座大图书馆。外观气派,里面藏书丰富。我那时年轻,又没有什么学识,常常是冲着这个馆里面的工具书去的。在宽敞的阅览室里,有一个敞开了的书柜,里面放了许多工具书,对我来说最有用的两本:《中国人名大辞典》和《中国地理大辞典》。

我给北京市文化局主办的《演员剧目介绍》周报写北昆的几出昆剧剧评:《钟馗嫁妹》《昭君出塞》等,给刚刚出版发行的《北京晚报》“夜读拾零”栏目写的唐朝的秦琼,宋朝的牛皋、张宪和岳云等文章,我都参考借鉴了这两本辞书的记载。另外,每次去基本我都还要借阅一本《国剧画报》画册,这是 20世纪30年代,由梅兰芳、程砚秋、余叔岩、张伯驹、齐如山等艺术家创办的《国剧学会》的机关刊物。厚厚的一大本,内容多和京剧(国剧)有关,还配有一些艺术家的书法、绘画,很珍贵!我在这本画册中,看到一篇介绍百年前京剧初兴时,名伶卢胜奎、谭鑫培当年演出皮黄名剧《失·空·斩》时,剧作和舞台呈现上种种情况。明确指出当下京剧舞台演出的这出名剧,是谭鑫培对卢胜奎等的演出本进行了大刀阔斧的改革和创新的结果!这种发现使我非常兴奋,以前我是没有听任何人说过这些的,于是我写了一篇千字文《京剧〈失·空·斩〉发展变化》,并发表在市文化局主办的《演员剧目介绍》周报上。这还没有完,1958年《北京晚报》创刊,我把这篇文章进行修改,题目改成《老戏要不要改进?》也很快就发表了!而且没过几天,有陌生人敲开我家的门,一问,说是《北京晚报》的,给我送来8块钱的稿费!当时真把我乐得屁颠屁颠的,一是我没想到,稿费还有专人给送到家!再有,当时一个学徒工每月的工资是16块钱,我这篇小稿竟然是人家的半月工资,这稿费可够高的!可是这种待遇我只遇到过一次,以后稿费的发放都是通过邮局的汇款单来完成的,再也没有笑嘻嘻的人送稿费了。

还有一次,我要给当时的著名青年演员马长礼写《张良进履》这个戏。于是我又进国家图书馆去找相关材料。我还真从卡片柜里找到了有关张良这个人这件事的《元曲》剧本。只是年深日久,元曲剧本的名字我记不很清了,是叫《张良进履》还是叫《博浪沙张良击秦》?不管叫什么名吧,反正我从国图找到了有关“张良圮桥三进履”的元曲曲文。可惜该剧本文字比较古奥,都是文言文,我只吸收了其中的情节,至于唱词和念白,都是我重新写的。但是这个戏没有被推上舞台,其原因还是我当时没有写戏的实践经验,写的这个剧本比较稚嫩,但是我依然不死心,最近我给华文出版社写的一本叫《开蒙 ——送给青少年的一本京剧书》中,我们写了25个京剧小戏,其中我还是把“张良进履”这个题材重新下挂,又写了一个小戏刊印发表了。以上,说明国图收藏的图书资料非常丰富,能让你乘兴而来,快兴而去,可满足你各方面的需求。

国图阅读的条件非常之棒,宽敞的阅览室,明窗几净,长长的条案上,每一个座位前都有台灯,开关由你自己掌握。室内特别安静,几乎连咳嗽两声都非常刺耳。室外备有饮水处,有开水和水杯供应,我有时看书到了晚饭时,就着开水伴自带的面包就凑合了,直到閉馆时才离去。

北海附近的国家图书馆,是我上高中时的好伙伴,有好几个周日,整天我都是在这里度过的,我在那里看书,非常老实,规规矩矩的遵守馆里的规章制度,看不完的书可以交给管理员存在那里,过两天再去接着看,真是人性化到了极点,只是我不认识这里的任何图书管理员。这是几年后我转移到首都图书馆去看书,最大的不同。我认识许多的首都图书管理员,和我都成了好朋友,下面我就要讲讲这方面的经历!

卧虎藏龙的首图

从我高中毕业离开了位于南长街上的北京六中以后,我也就再没有去光顾这个国家图书馆。因为我去了外地,我到了吉林省京剧院和内蒙古京剧团工作,任编剧。直到1964年回到北京参加北京新燕京剧团,也就是现在的风雷京剧团的前身,我身为剧团的编剧,自然要去找材料,于是我就转移到安定门内坐落在国子监的首都图书馆去借阅图书。

然而细想起来,我与首都图书馆的渊源,早在20世纪50年代就有了,我有好友,当时是我六中的高年级同窗,后来成为了治北京史、清史专家姜讳堂,他与我另一同窗,治明清史大专家阎崇年为同班学友。这位姜兄比我高三班,他高三,我初三时,他曾带我去过两个地儿,当时的首都图书馆一部分在北京天坛内,另一个部分在当时的宣武门内(今西城区)的头发胡同。姜兄到这两个地方去借书、看书,我都跟着去了。姜兄跟当时那里的两位权威图书管理员朱英和张玉环都较熟,因此我和这两位也有了一面之缘。

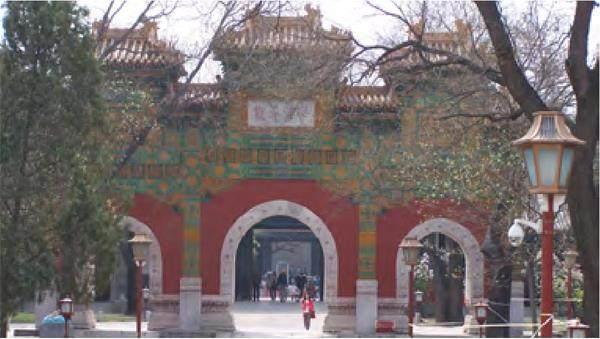

1964年春末夏初,我首去国子监内的首都图书馆。这里曾是元、明、清三代最高的学府。当我想到数百年前有多少后来成了高官贵胄的人是从这里走出来的,不禁掩口失笑……进红色的广亮大门内,步行数步,便又见一大门,进这个二门后,下坡便看见是一极宽阔院落,房屋林立,绿树掩映,迎面便能看见一个高大的三个门的琉璃牌坊,它的后面是一个高大亭子形的建筑,上面高悬一个立式的匾额,上书“辟雍”。啊,原来这里,就是中外驰名的皇帝讲学的课堂所在地。我曾经查过资料,这个“辟雍”是清朝乾隆皇帝委派老百姓熟悉的刘墉与和珅修的,乾隆皇帝还在这里给国子监的学员们讲过学呢,想到这儿,我对这个建筑物有了几分敬仰。围绕着“辟雍”的是环形的流水,并有东西南北四座小桥。据介绍,此水叫“泮水”,是指学宫前的流水而言。面对这一组古色古香的建筑,想到昔日我去过的西式建筑的国家图书馆,倒有一种新颖的感觉!不免一阵欣喜!

来之前我已经和朱英先生取得了联系!他告诉我,到参考研究部去找他。我环视这个大院子,在“辟雍”后面,是一个大殿式的房子,作为普通阅览室,从外面看,里面的管灯都亮着,可见这房子很大很深,故而采光不太好(我没有进去过此屋)。院子左右是一排长长的东西厢房。我在西边一排廂房的门楣上,看到钉着写有“参考研究部”的小牌!啊!是这里了!推门进去!长桌木椅,原来是这个部门的阅览室,很奇怪,室内仅有一两个老年人在阅览。这厢房是打通的,快到北头是办理借阅的窗口!我在这里找到了朱英,那时他的年岁大概有五十多岁了!熟人相见,彼此都很高兴,我问朱老师,为什么阅览室内看书的人这样少?他告诉我,到这个参考研究部看书、借书,是有条件的,是为研究人员服务的,我是专职编剧,是符合条件的,所以才接待。他要我办一个图书阅览证,我交上剧团给我开的介绍信,便给我办了一个图书阅览借阅证。朱老师还告诉我,这里的藏书大部分只能在这里阅读,是不能借阅的,他让我打开卡片柜,看今天能够看点什么?当我一旦打开柜内并翻阅卡片时,真是欣喜若狂:这个部门所藏历代的词曲小说,还有弹词宝卷,是太丰富了,其中绝大部分是外边看不到的,有不少是过去听到过的善本,特别是还有《车王府曲本》所藏的戏曲、曲艺的诸多抄本,这对于作为戏曲编剧的我,是太需要阅读了(但后来在特殊年代,我连一个曲本都没有看成)。此外,还有一些不适合阅读但有文献记载的所谓禁忌书籍等等,简直说是丰富而难以见到了,难怪来这里看书是要有条件的。难怪绝大部分的藏书是不能拿走借阅的。

一定有读者会问:说得这么热闹,到底都有哪些藏书呢?我觉得,还是不要详述吧,我只能说,在中国文学史上记载的那些脍炙人口的优秀著作,或是不那么优秀却有特点的书籍,这里都有,这是多么可贵呀!特别是在1964年那个年代,在戏曲舞台上,传统戏、新编历史剧通通被赶下舞台的时候,在这里还能读到这些古代的善本书籍,以及元、明、清时代的优秀的词曲小说,可以说是很大的幸事。

为什么首都图书馆能收藏这个多中华民族优秀传统文化宝物呢?这些藏书从何处而来呢?后来我了解到:一部分来自民国时代的京师图书馆等几个老馆的藏书,但这不是主要的,最多最宝贵的是接受了北京东华门边上的孔德中学的藏书。一个中学的藏书能有什么好宝贝?还真有宝贝,原来在这个中学里,有一位研究中国词曲小说的大家在主政,他就是继鲁迅之后研究中国小说史的大家马廉马隅卿。他实际上是孔德中学的校长,他不惜重金为孔德中学图书馆购买了大量的中国古代优秀的词曲小说,也培养了不少热爱中国文学的学者,如钱三强、吴祖光等都是此校的毕业生。马亷不惜一切把市面上散失的这些宝贝抢到手,使之许多藏书成为今天首都图书馆的镇馆之宝。

与首图的不解缘

此时,我不但浏览了许多难以一见的古书,还有一个重大的收获,就是认识了这个部里的许多老人,主任冯秉文,馆员朱英、张玉环不用说了,还有初识的年轻的刚刚从北大图书馆系毕业的南方人小侯。虽然年轻,但是他对于馆藏图书,还是很熟悉,不过经常露出一副骄傲面目,听说他和馆里的老人关系都不太好,但他对我尚好,也经常向我介绍馆内珍藏的好书。再有便是结交了一位四五十岁的馆员,叫穆江山,这可是位了不起的人物,他姓爱新觉罗,是黄带子,他的远祖穆尔哈齐是努尔哈赤的二弟。道光年间的大学士(丞相)穆彰阿是他的近祖。身世够显赫的吧。当然到了他这一辈是贫困出身了。穆老师为人和善、热情,面上总带笑,衣着甚合体,让我与他一拍即合的是穆老师极爱京戏,于是我请他去大栅栏庆乐戏院,看我改編的京剧《节振国》《南海长城》。而且见面除了谈书以外就是谈戏,大有相见恨晚之憾。他也给我许多方便,不用写借书卡片,可以进到他们的小书库里边去挑书看,在琳琅满目的书架子上,我经常拿一本两本外面看不到的书到阅览室去读,有时周日,我一天都会在这个阅览室里面度过。

往事如烟,1966年,在那个特殊的时代到来之后,我也就没有条件再到这个国子监内的首都图书馆看书了。直到十七八年后,改革开放年代,我才又重新身怀壮志步入首都图书馆,可惜这时那些老人除改名叫向东的小侯同志尚在外,其他大半均已或退休或逝世而不在馆内了。

2001年新的首都图书馆大厦在北京朝阳区东南三环拔地而起,成为亚洲最大的图书馆,我不但又可以借书,而且还被邀去该图书馆办的“乡土课堂”上,讲“京华旧事”。当时这个讲座办得很红火,请了很多熟悉北京文献的专家来讲北京的事儿、北京的人。刚刚他们邀请了我的大学长,阎崇年先生讲完了故宫,接着又邀请我来讲座。记得是北京地方文献中心的主任李诚出面,安排我在图书馆的一层“多功能大厅”开讲。当时我创作的京剧《风雨同仁堂》正在火火实实演出,听戏的观众不少。李主任和我商量,能不能讲讲同仁堂药铺这个老字号,但不要再讲和京剧相同的话题,这也真算给我出了个难题。但是我也答应了,于是做了几天的功课,那天我讲的是《同仁堂老铺和铺东老乐家》。基本上是讲了老乐家如何遵守“济世养生 治病救人”的原则,十三代人始终遵循两个“必不敢”的祖训,即 “炮制虽繁必不敢省人工;品味虽贵必不敢减物力”,所以老字号同仁堂才300多年屹立而不倒。那天大厅内坐满来听讲座的听众,也获得了多次的掌声,主要是同仁堂老乐家的这种匠心、自律精神赢得了观众的认可。散会后李诚主任很高兴,并自己花钱请我到外边一个饭店,好好地撮了一顿!

我曾经想,随着年岁越老,以后去首都图书馆借书的机会也会越来越少了,但前缘未尽,又续今缘,我万想不到我的女儿毕业后,竟分配到了首都图书馆工作,为首都广大爱读书的读者服务,并使我又可以再读首图的藏书,并再次和此馆的领导和许多工作人员成了朋友,真是世事难料,沧海桑田!

另,2023年恰逢首都图书馆建馆110周年,衷心祝贺老馆弥健,更加辉煌,并以此拙文作为纪念!

编辑 韩旭