宋昆:对“天大学派”的坚守与创新

文/徐庆群

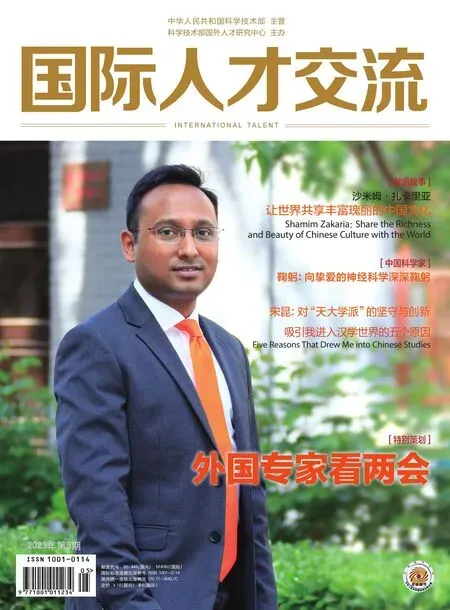

采访天津大学建筑学院院长宋昆教授,源起中国政府友谊奖获得者、日本专家青木信夫先生。2019年我采访了青木信夫,并且撰写了一篇专访,刊登在《国际人才交流》杂志2020年第7期。这次采访让我印象深刻的是,青木信夫说,他之所以接受天津大学的邀请,携家眷一起来到中国,其实有三个愿望,一是要建立一个文化遗产保护研究的专门机构;二是要让文化遗产保护的研究为社会服务;三是要培养担当文化遗产保护的专业人才。2008年天津大学批准中国文化遗产保护国际研究中心成立,他被任命为主任。他说,他的这三个愿望都实现了。

人的一生能实现一个愿望就已经很幸运,青木信夫在中国工作的十余年时间里居然接连实现了三个愿望。当时的我,既羡慕又好奇。天津大学建筑学院就以这种方式种在了我的头脑里。

我在成片成片的建筑中望见了鲜妍百花和雪后鹅黄

梁思成先生在《梁思成中国建筑史》中写道:建筑之始,产生于实际需要,受制于自然物理,非着意创制形式,更无所谓派别。其结构之系统及形式之派别,乃其材料环境所形成。其活动乃赓续的依其时其地之气候、物产材料之供给;随其国其俗、思想制度、政治经济之趋向;更同其时代之艺文、技巧、知识发明之进退,而不自觉。建筑之规模、形体、工程、艺术之嬗递演变,乃其民族特殊文化兴衰潮汐之映影;一国一族之建筑适反鉴其物质精神、继往开来之面貌。盖建筑活动与民族文化之动向实相牵连,互为因果。

今天的我们说到建筑的时候,不仅会想到艺术两个字,还会想到梁思成和林徽因这对伉俪。或许因为后者而爱上建筑专业的青年人不在少数。在天津市科技局季占龙同志的帮助下,初春三月,我终于如愿以偿,专程来到天津大学采访了宋昆院长。他是不是也是因为“人间四月天”的林徽因而喜欢上建筑的呢?

“我小时候上过少年宫,喜欢画画也学过两三年。在‘学好数理化、走遍天下都不怕’的年代,我打算报考建筑专业,不仅由于自己具有一定的绘画基础,还由于当时建筑专业的突然‘火爆’。当时正值20世纪80年代初期,也是改革开放初期,《建筑师》杂志办了几届大学生建筑设计竞赛,特别是在1982年第二届竞赛上,天津大学建筑学院设计的作品囊括了全部一等奖(共两个)、两个二等奖(共四个)。这件事情还是很轰动的。‘文革’十年,建筑专业没有招生,因为建筑有艺术属性,有点小资产阶级味道。所以,当时报建筑专业的学生很多。本来我可以报考清华大学建筑专业,但是更仰慕正处鼎盛时期的天津大学。”宋昆院长开门见山,讲起了自己的求学经历。宋昆院长1984年上大学,本科毕业后保研,后留校任教,再后来又在本院读了博士。青木信夫的夫人徐苏斌教授是建筑学院的第一个博士生,宋院长是第五个博士生。与徐教授先后到清华大学和日本高校求学的经历相比,宋院长的求学经历就是一条直线,这条直线上只有四个字叫天津大学,如果还有四个字就是建筑学院。

天津大学到底有多大的魅力呢?“宋院长对天津大学的历史是如数家珍。”在采访现场参与交流的张睿老师说。

天津大学的确不一般。其前身为北洋大学,始建于1895年10月2日,是中国第一所现代大学,开中国近代高等教育之先河;1912年1月,北洋大学堂定名为北洋大学校,1913年定名国立北洋大学;1951年,北洋大学与河北工学院合并后更名为天津大学。作为教育部直属的首批全国重点大学,天津大学是国家“双一流”建设高校、国家“211工程”和“985工程”建设高校,中国工程院和教育部10所工程教育改革试点高校之一,首批学位授权自主审核单位,入选国家“强基计划”“2011计划”“111计划”“卓越工程师教育培养计划”、国家大学生创新性实验计划、国家级大学生创新创业训练计划等,是首批高等学校科技成果转化和技术转移基地、国家大学生文化素质教育基地、全国首批深化创新创业教育改革示范高校,中国—东盟工科大学联盟、中国与中欧国家科技创新大学联盟创始成员,更是著名的建筑老八校之一。

说起建筑老八校,宋院长更是如数家珍。我们通常说的建筑老八校指清华大学、东南大学、天津大学、同济大学、原哈尔滨建筑大学(已并入哈尔滨工业大学)、华南理工大学、原重庆建筑大学(已并入重庆大学)和西安建筑科技大学,他们是较早开设建筑学相关专业,并且在土木建筑业内拥有重大影响力的八所高校。

梁思成认为,建筑显著特征之所以形成,有两因素:有属于实物结构技术上之取法及发展者;有缘于环境思想之趋向者。林徽因认为,在原则上,一种好建筑必含有以下三要点:实用、坚固、美观。实用指切合于当时当地人民生活习惯,适用于当地地理环境。坚固指不违背其主要材料之合理的结构原则,在寻常环境之下,含有相当永久性。美观指具有合理的权衡(不是上重下轻巍然低欲倾,上大下小势不能支,或孤耸高峙或细长凸出等违背自然律的状态),要呈现稳重、舒适、自然的外表,更要诚实地呈露承全部及部分的功用,不事掩饰,不矫揉造作、勉强堆砌。美观也可以说即综合实用、坚固两点之上的自然结果。

我想业界对建筑老八校的称谓,不仅源于它们的早和老,更源于今天他们对早和老的传承与创新,对技术的取法及发展、对思想的沉淀及丰富、对“好建筑”的坚守和传扬。我想在建筑老八校的教授里,宋昆院长可谓是一位重要的代表人物。在他娓娓道来的讲述中,我们虽然坐在会议室里,我的脑海中却出现了成片成片的建筑,我在成片成片的建筑中望见了鲜妍百花和雪后鹅黄。

宋昆,天津大学建筑学院党委书记、常务副院长,教授、博士研究生导师,天津市旧城区改造生态化技术工程中心主任。

“我们必尽我们的力量永远加以保护”

党的十八大以来,习近平总书记对文化遗产保护高度重视,多次前往山西、陕西等文化遗产积淀丰厚的省份考察调研,并就文化遗产保护作出重要指示批示。党的十九大将“加强文物保护利用和文化遗产保护传承”作为坚定文化自信的一部分写进报告。党的二十大报告在“加快构建新发展格局,着力推动高质量发展”专章的“促进区域协调发展”部分指出坚持人民城市人民建、人民城市为人民,提高城市规划、建设、治理水平,加快转变超大特大城市发展方式,实施城市更新行动,加强城市基础设施建设,打造宜居、韧性、智慧城市;在“全面推进乡村振兴”部分指出统筹乡村基础设施和公共服务布局,建设宜居宜业和美乡村。在“推进文化自信自强,铸就社会主义文化新辉煌”专章的“繁荣发展文化事业和文化产业”部分强调,加大文物和文化遗产保护力度,加强城乡建设中历史文化保护传承。

作为国家民族认同和文化自信的重要资源和物质载体,由历史城区、历史街区、历史建筑、构筑物及城镇的自然环境和社会环境载体等共同构成,基本涵盖了国家的名城、名镇、历史文化街区和历史建筑范围的建筑遗产应该如何保护呢?研究方向为居住类建筑,硕士论文研究山西民居、博士论文研究旧城改造与历史街区保护的宋昆院长认为,应该坚持应留尽留,全力保留城市记忆。一是要保留利用既有建筑。不随意迁移、拆除历史建筑和具有保护价值的老建筑,不脱管失修、修而不用、长期闲置。二是保持老城格局尺度。不破坏老城区传统格局和街巷肌理,不随意拉直拓宽道路,不修大马路、建大广场。三是延续城市特色风貌。不破坏地形地貌,不伐移老树和具有乡土特点的现有树木,不挖山填湖,不随意改变或侵占河湖水系,不随意改建具有历史价值的公园,不随意改老地名,保持老城区自然山水环境,保护古树、古桥、古井等历史遗存。四是对于那些能够反映历史风貌和地方特色,未公布为文物保护单位的历史建筑,以及能够体现城市特定发展阶段、反映重要历史事件、凝聚社会公众情感记忆的既有建筑,应该坚持应保尽保、以用促保,“留改拆”并举、以保留保护为主的原则。

2021年9月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于在城乡建设中加强历史文化保护传承的意见》指出,在城乡建设中系统保护、利用、传承好历史文化遗产,对延续历史文脉、推动城乡建设高质量发展、坚定文化自信、建设社会主义文化强国具有重要意义。提出主要目标是,到2025年,多层级多要素的城乡历史文化保护传承体系初步构建,城乡历史文化遗产基本做到应保尽保,形成一批可复制可推广的活化利用经验,建设性破坏行为得到明显遏制,历史文化保护传承工作融入城乡建设的格局基本形成;到2035年,系统完整的城乡历史文化保护传承体系全面建成,城乡历史文化遗产得到有效保护、充分利用,不敢破坏、不能破坏、不想破坏的体制机制全面建成,历史文化保护传承工作全面融入城乡建设和经济社会发展大局,人民群众文化自觉和文化自信进一步提升。

国家“十四五”规划《纲要》在第二十九章“全面提升城市品质”部分提出,加快转变城市发展方式,统筹城市规划建设管理,实施城市更新行动,推动城市空间结构优化和品质提升;明确了“十四五”时期城市更新的目标:完成2000年年底前建成的21.9万个城镇老旧小区改造,基本完成大城市老旧厂区改造,改造一批大型老旧街区,因地制宜改造一批城中村。

宋昆院长作为天津市旧城区改造生态化技术工程中心主任,他认为,在城市更新中必须贯彻落实2021年8月颁布的《住房和城乡建设部关于在实施城市更新行动中防止大拆大建问题的通知》精神。随着“城市更新行动”的实施,有些地方出现继续沿用过度房地产化的开发建设方式、大拆大建、急功近利的倾向,随意拆除老建筑、搬迁居民、砍伐老树,变相抬高房价,增加生活成本,产生了新的城市问题。为此,《通知》明确要求,实施城市更新行动要顺应城市发展规律,尊重人民群众意愿,以内涵集约、绿色低碳发展为路径,转变城市开发建设方式,坚持“留改拆”并举、以保留利用提升为主,加强修缮改造,补齐城市短板,注重提升功能,增强城市活力。

宋昆院长以天津为例。他说,天津城市历史虽然有600多年,但现存城市格局形成于20世纪初,主要是以租界建筑为主要城市特色如五大道地区,以达官显贵的居住建筑为主,解放北路以银行商业建筑为主,意大利风情区是世界上仅有的、非常完整的意大利租界。这些区域与建筑已经运用现代的城市建设方式,较传统的四合院建筑与现在的生活比较容易衔接,而且建设年代不是太长,所以比较容易保护和再利用,所以天津在城市和建筑风貌保护方面还是比较好的。但也存在很多历史遗留问题,如原来的独户住宅已经多户使用,没有独立的厨卫,解决既有住宅成套问题也是现在城市更新的重点和难点。

随着生活水平的提高,农民对居住条件和居住环境提出了更高的要求,与农民生活息息相关的农村历史建筑不可避免地遭受强烈的冲击,建筑原有的生态环境、历史格局被破坏,很多建筑本体被拆毁或迁移,保留下来的也多闲置失修。宋昆院长认为,在实施乡村振兴战略过程中,对待农村历史建筑遗产,我们既留下乡愁又实现了振兴,要保护传统村落、民居、街区肌理、自然风貌,“既要绿水青山,又要金山银山”。宋昆院长长期从事乡村振兴实践,积极参与乡村帮扶工作,致力于以建筑人的知识技能助力脱贫攻坚。通过天津大学特色教育帮扶途径,他组建了一支多专业、多学科的帮扶团队,通过参与式设计工作坊形式,以天津市静海区付家村、宕昌大寨村为基地开展帮扶和学生教育工作。他从文化振兴角度组织帮扶活动10余次,从乡村环境美化、基础设施改造、文创设计等多方面入手,做出高校特色,将师生们的青春和梦想写在祖国乡村广袤的大地上。

天津大学建筑学院开展“学习二十大精神,点亮青春校园”主题党日活动

建筑作为艺术门类之首,对文化的影响潜移默化又无比深远。我们平日讲学习知识的时候,会用诸如“搭结构”“打地基”“构建框架”“入门”“进阶”等;做工作的时候,会用诸如“顶层设计”“关键一招”等;形容人的能力的时候,会用诸如“栋梁之才”“高屋建瓴”等。不仅如此,建筑还具有乡愁意象。小时候爬过的房顶,屋顶上悬着灯的椽子,屋檐下南来北往的鸟儿的窝,从草房到瓦房,从楼房到别墅,建筑承载的记忆、见证的变迁,终归是一个人或者一群人,一个国家或者一个民族的喜怒哀乐。

林徽因在《谈北京的几个文物建筑》中写道:“一切美好的艺术果实就都属于人民自己,而我们必尽我们的力量永远加以保护。”

始终以人才培养为中心,教学是天职

为什么学建筑?因为喜欢画画;为什么报考天津大学?因为天津大学建筑专业是当时全国建筑专业的最高峰;为什么当老师?因为可以育人。宋昆院长对建筑设计专业的选择简单而纯粹。从保研、留校到读博,从设计、科研到教学,他不仅做教授,还兼院长和书记,他说建筑学院始终以人才培养为中心,教学是天职。在建筑教育研究方面,他倾注了大量心血,在教学科研方面有许多新的创举。

2001年,宋昆院长作为中组部、团中央选派的“博士服务团”的一员赴山东省蓬莱市挂职副市长,主管城市规划。在挂职的两年半时间里,宋昆院长为蓬莱城市规划作出了积极的努力和贡献。他感到为地方做了实事,很有意义。后来,地方有意留任他,宋昆院长婉拒,他还是喜欢教学和科研。回来后,他积极地向地方推荐学院的老师,让他们到地方到基层锻炼,因为这是“双赢”。2009年,宋昆院长受到国家留学基金管理委员会的资助,赴英国卡迪夫大学学习了半年。通过在英国的学习,他建立了很多关系,为天津大学引进了全英语课程体系。

多年来,宋昆院长带领建筑学院的教职员工,致力于学科建设与内涵发展,形成了建筑教育、人才培养的“天大学派”即“三实一超”——扎实的专业功力、求实的科学态度、务实的工作作风和超前的创新意识。他始终关注民生,将专业惠及民生。比如,2015年他通过市政协向政府提交了《关于政府助力老旧社区多层住宅加装电梯,改善养老环境的建议》。2018年他主笔起草的《天津市既有住宅加装电梯设计导则》由市建委批准发布,成为全市开展既有住宅加装电梯工作的第一份地方标准,为后续相关政策的落地开了一个好头。在宋昆院长的倡议下,天津大学建筑学院把多层老旧楼房加装电梯列为研究生课程。由他主持的天津大学六村25号楼4门加装电梯工程获评“海河杯”天津市优秀勘察设计一等奖,该项目是天津市首个既有住宅加装电梯工程,结构安全、外形美观、经济合理,具有工期短、低影响、无障碍等技术优势,达到了国际先进水平。2022年他带领建筑历史研究所筹备组织了 “中国古建之美现场公开课”,课程在南开区庄王府(李纯祠堂)开展。他不仅带领大学生进行建筑遗产测绘实习,也带领中小学生们在文物建筑中开展“沉浸式”美育教学,领略中国古建之美。他希望将庄王府建设成为天津建筑文化科普基地,举办科普教育活动,让古建筑的魅力与精神感染更多人。

国际视野也是建筑学院的一大特色。宋昆院长说,无论本科生还是研究生,建筑学院在学校里的留学生是最多的,如果不是受到教学条件的限制有可能更多。一是因为建筑专业在国际上是有一定知名度的,如2023年度QS世界大学排名在第30位,在天津大学是最高的,所以报考的留学生也比较多;二是建筑专业教学特点还是师徒制,手把手教,受语言限制相对较少,而且建筑学院整体氛围开放包容,为了配合国际化战略积极招收留学生。天津大学作为1954年首批招收来华留学生的院校之一,从外国留学生办公室到2000年正式成立国际教育学院,共培养了来自世界150多个国家和地区的3万余名留学生。其中建筑学院自2017年以来,硕士和博士招生共百余名,博士生专业有建筑学、城乡规划学、风景园林学,硕士生专业除了上述三个专业外还有设计学和艺术学。本科留学生60余名,只有建筑学一个专业。目前学院研究生教学开设24门全英文课程,建筑学、城市规划学和风景园林学三个全英文专业。

在外国专家引进方面,宋昆院长谦虚地认为“虽然有些成效,但还做得不够”。原因是,外国专家因为文化差异,要长期居留在中国一定有特殊原因,比如日本的青木信夫先生、意大利的Paolo教授、瑞士的德斯文教授,都因为夫人是中国人而能长期在中国生活。Paolo教授的夫人是江苏人,因其父母年事已高希望回到父母身边照顾,所以Paolo教授也调到了浙江大学。英籍华裔康健教授是英国UCL终身教授、英国皇家工程院院士、欧洲科学院院士,现任天津大学特聘教授、建筑学院名誉院长,除了跟天津大学长年的密切合作外,还因为他的父母已移居天津。宋昆院长认为,要留得下人才,需要我们有更加开放包容的心态,为外籍人才提供施展才能的环境和适宜安心的保障。

北洋大学百年校庆纪念亭

我们知道,近三年来无论招收留学生还是引进外籍专家,都受到了新冠疫情的严重影响。学校不仅要教学还要防疫。在2022年5月、9月天津疫情防控严峻时期,宋昆院长第一时间入校并住校开展工作,成立建筑学院疫情防控工作专班,紧锣密鼓地开展了各类志愿服务活动,时刻与学生在一起。9月初,在学校封闭管理期间,宋昆院长负责鹏翔公寓3斋宿舍区,这个宿舍区学生较多,楼层多,学院多,学生情况相对复杂,他按照学生名单逐一分好餐食,仔细清点,确保不落一人。同时,他还惦记着在校外隔离的学生们,无论多忙都要逐一给校外隔离学生打电话,及时了解学生们的隔离情况。自疫情发生以来,宋昆院长共参与各类志愿服务60余次,校门值守、核酸检测、运送物资、护送学生,那时他就是一个普通志愿者。在采访现场参与交流的杨崴老师说:“就在这个会议室,宋院长一住就是80天。”

我一直以为,师德才是育人的核心。宋昆院长的身体力行、率先垂范,是建筑学院魅力的一部分,也是建筑老八校美誉的一部分。

为了写好这篇文章,我特意买了几本建筑方面的图书,比如《梁思成中国建筑史》《藏在木头里的智慧——中国传统建筑笔记》《林徽因讲古建》等,其中《林徽因讲古建》是手绘插图版。说到手绘,也是天津大学建筑学院的一大特色和精神。宋昆院长说,随着科技的进步,数字技术的发展,电脑逐渐代替了手绘,相较于手绘,电脑绘图确实快精准、门槛也低,但是学院坚持一部分作品要手绘,这是建筑设计的基本功和素养,也是建筑专业“天大学派”的重要理念。有一次,一位台湾学者看到建筑学院学生的手绘作品,感叹“惊如天人”。所以,“我们的学生受欢迎程度很高”。末了,宋昆院长自豪地说道。我忽然感到,他说这番话时流露的笑容就像手绘图一样细腻和灿烂。

“建筑本来是有民族特性的,它是民族文化中最重要的表现之一。新时代的建筑必须建筑在民族优良传统的基础上。这已是今天中国大多数建筑师们所承认的原则。”梁思成和林徽因的话今天读来仍然闪耀着光芒。

奇妙的是,我在采访完宋昆院长、行走在天津大学的校园里时,居然也在“诗意”和“画意”之外,感受到了一种“建筑意”的愉快。