中国少数民族人口的生育转变

摘 要:少数民族人口是中华民族人口不可分割的一部分。在控制性生育政策、经济发展与社会转型过程中,各民族人口都先后经历了生育转变。利用总和生育率和终身生育率两个指标,关照生育转变的起点、过程与结果,通过对普查数据的纵向和横向比较分析,对少数民族人口的生育转变进行系统、全面地分析,得出以下主要结论:第一,少数民族人口作为一个总体,其生育转变的起点约发生于20世纪80年代前期,略晚于全国的生育转变;尽管由于民族之间的差异性,其生育转变的完成时间约晚于全国10年,但2000年前后,少数民族人口总体上已经完成了生育转变。第二,少数民族人口的生育转变具有“超前”和“滞后”双重特征,西部民族“滞后”,东北民族“超前”。第三,少数民族人口的生育转变符合经典的生育转变理论预期,但不同民族的生育转变同样深受生育政策、文化制度的影响:现代化进程和“优生优育”、“少生优生”政策宣传的共同作用,弱化了传统的民族生育文化效应,推动了各民族的生育行为在变异中趋同、在多样中趋近。通过采取“观起点、看过程、比结果”的研究思路、清晰地界定生育转变概念,本研究弥补了既往研究多笼而统之地描述(不同)民族生育水平的局限,可更好地与国际社会生育转变研究形成对话,有助于丰富中国人口学及相关学科的知识宝库。

关键词:少数民族;少数民族人口;生育转变

中图分类号:C92-05 文献标识码:A 文章编号:1000-4149(2023)03-0035-17

DOI:10.3969/j.issn.1000-4149.2023.00.020

收稿日期:2022-05-22;修订日期:2022-09-06

基金项目:国家社会科学基金一般项目“少数民族流动人口社会融入研究”(21BRK004);中央民族大学交叉学科研究专项课题(2020MDJC01);中央民族大学自主科研项目“铸牢中华民族共同体意识”(10301-02200304)。

作者简介:杨菊华,中央民族大学民族学与社会学学院/人口与民族发展研究中心教授,博士生导师。

一、引言及文献综述

在外在生育控制较弱的环境中,生育转变(即总和生育率由高到低的变化)往往是一种内生性行为,是在工业化、城镇化和现代化进程中个体婚育家庭观念变迁的直接后果。因现代化进程不同,外在干预条件有别,地区之间、民族之间的生育转变起点、速率、结果等都差别甚大[1-3]。从全球来看,生育转变源起于欧洲,后逐渐播散他地。与西方生育转变的自然演进模式不同,笔者认为,中国生育转变的起点早于现代化进程,其主要起因并非现代化进程,而是1962年后的生育控制倡导【 1962年12月中共中央 国务院颁发的《关于认真提倡计划生育的指示》提出:“在城市和人口稠密的农村提倡节制生育,适当控制人口自然增长率,使生育问题由毫无计划的状态逐渐走向有计划的状态,这是我国社会主义建设中既定的政策。”这是中国第一个以控制生育为目的的政策文件。】、20世纪70年代“晚、稀、少”、“一个不少、两个正好、三个多了”的计划生育项目,以及80年代更为严格的计划生育政策的直接后果——当然,不同学者对此持有不同观点。

少数民族人口是中华民族人口不可分割的一部分。在漫长的历史岁月中,众多民族经过诞育、接触、分化、交融,共同开疆拓土,逐渐形成了分布上交错杂居、经济上彼此依存、文化上兼收并蓄、情感上相互亲近的“你中有我、我中有你”、“誰也离不开谁”的和合共生与多元一体格局。因自然禀赋、历史传承、制度结构等因素的共同作用,新时代少数民族人口的生育行为既与时代同步,也各有特色。2020年,我国少数民族人口超过1.25亿人,比2010年净增1167.52万人,增长了10.26%,远超全国平均水平(5.38%);其中,既有6个人口不足万人的小民族,也有5个超过千万人的大民族【 相关数据来自2021年5月11日国家统计局第七次全国人口普查新闻发布会公告数据,以及第七次全国人口普查公报(第二号)——全国人口情况。】。总体来看,虽然各民族的转变步履参差不齐,但都已实现了由高向低的生育转变。

近几十年,学界对少数民族人口生育议题的讨论从未间断。实证研究表明,在2006—2016年间,西北五省(自治区)少数民族与汉族育龄妇女的生育水平有别[4];不同少数民族之间的生育率也有差异[5]。就生育转变而言,1993年后少数民族人口就已进入更替水平以下的低生育率阶段[6];新疆、贵州、云南等地的少数民族人口的生育意愿和生育行为都发生了重大变化[7-10]。既有研究的数据描绘、比较视角和细致分析等都拓展了学界对少数民族生育问题的认识,也为后续研究提供了有价值的参考。

不过,系统检索文献发现,聚焦少数民族人口生育转变的研究相对较少:相关研究多利用普查数据描画某个(些)民族、民族地区(即西藏、新疆、广西、宁夏、内蒙古、云南、贵州和青海8省份)的生育率;且对少数民族人口生育转变起点、过程、结果等方面的认知尚较模糊,对不同民族生育转变动因的特性与共性认识还较肤浅。本文基于现有研究,利用宏观普查汇总数据,以生育水平为切入口,将少数民族人口生育转变置于中国生育转变的大背景下,系统刻画少数民族人口生育转变的现状、特征与历时变化,探讨生育转变的起点、过程和结果,简要辨析生育转变的动因,以期总体把握当期少数民族人口的生育特征和长期变动模式与规律,并基于此总结凝练少数民族生育转变的基本模式。

本文与既往研究的不同之处在于:第一,以生育转变理论为指导,着眼于生育转变的“三元素”(即起点、过程、结果),对“生育转变”概念进行明确界定,从而避免既有研究多缺乏理论牵引、主要对少数民族人口的生育率进行笼而统之描述的局限;什么是生育转变、各民族生育转变具有怎样的阶段性特征、如何判定一个地区或一个民族是否发生了生育转变,这些问题都还存在很大的探索空间;而对这些问题的讨论,有助于精准研判当前和未来各民族人口特征的演变趋势。第二,在数据可及的情况下,本文系统探讨了各民族生育转变的起点、过程和结果;据笔者所知,迄今尚无学者对中国包括各民族人口在内的生育转变进行过这方面的系统尝试。从学理的角度探讨少数民族的生育转变,“观起点、看过程、比结果”的研究思路是国际生育转变学术研究的基本范式,由此可以更清晰地考察生育转变、人口转变与经济转轨、社会转型、文化变迁之间的内在关联性。第三,本文对56个民族进行双重比较:即各少数民族之间的比较,以及少数民族与汉族人口的比较,以便更好地观察并识别不同民族在生育转变方面的“滞后”性与“超前”性。一方面,通过比较分析民族之间生育转变的异同,既可把握各民族人口生育转变的共性规律,亦能了解不同民族生育转变的独特性,可对国内相关研究的进一步深入发展起到推动作用;另一方面,分析结果也能更好地与国际社会的生育转变研究进行对话,丰富中国人口学学科话语体系与知识宝库。此外,研究结果还对相关政府部门和社会群体把握各少数民族的生育转变情况做到心中有数,为相关政策的制定提供科学的学理咨询,推动实现各民族人口长期均衡发展与共同富裕的目标。

需要说明的是,文中数据主要来自由国务院人口普查办公室与国家统计局人口和就业统计司编撰、中国统计出版社出版的《中国1990年人口普查资料》(“四普”)、《中国2000年人口普查资料》(“五普”)、《中国2010年人口普查资料》(“六普”)、《中国人口普查年鉴—2020》(“七普”)。多数数据直接源于汇总资料的相关表格,少量数据通过对汇总资料计算而得。此外,本文假定这四次普查数据具有权威性、真实性与可靠性;若普查数据存在低向度偏误,则所有民族都存在类似模式的偏误。因该偏误主要影响生育转变的起点和时点数值,对转变速率和总体趋势影响不大,故本文不对生育率进行调整,但尊重文中所引其他学者的研究成果,由此可能出现普查资料和学者数据不一致的情形。

二、生育转变

生育转变是人口转变两个核心要素之一,是过去近80年微观家庭经济学、人口学的重要研究领域。有关生育转变的学术研究,最早可追溯到70年前诺特斯坦(Notestein)经典人口转变理论中的生育下降理论[11]。在传统农村社会,因死亡率很高,故只有同样较高的生育率才能抵消过高的婴幼儿死亡率,从而确保人类社会的繁衍。随着工业化、城镇化、教育水平改善等现代化进程的发展,死亡率快速下降,继而带来生育率的相应下降。他认为,抚养成本的上升、孩子效用的降低减弱了生育的动机,加上孩子存活率的提高,共同驱动人们采用节育措施。此后,国内外无数学者都对生育转变进行了探究,试图解释生育转变的原因,推动了多视域生育转变理论的发展,并成为发展中国家生育转变的指导路径。2022年,联合国《世界人口展望》数据显示,第二次世界大战以来,除少数撒哈拉沙漠以南国家外,发达国家早已完成了生育转变,多数发展中国家或已完成或正在经历生育转变,且包括中国在内的很多国家的生育率都降到了极低水平。

1949年以前,中国经济社会发展水平落后,少数民族地区人口生活困苦,死亡率高,故人口规模小、增长速度慢。1949年以后,人民的生活水平不断提高、医疗卫生条件持续改善,由此推动了少数民族人口死亡率快速下降、自然增长率大幅上升,人口发展进入新的历史时期。20世纪80年代后,随着严格限制性生育政策的推行和经济社会的发展,各民族人口的生育率持续下降,并先后逐渐完成了生育转变。

在国内关于生育转变的研究中,学者采用诸多不同的指标来度量生育转变,如总和生育率(即生育率)、粗出生率、曾生子女数、终身生育率、生育模式(如早育、多育、密育)、出生性别比、生育意愿等。这些指标被普遍互用,表明国内学者对生育转变的认识并未局限于生育率,而采取了广义的定义。这些指标之间具有较强的关系,比如,2000年生育率与粗出生率的相关系数超过0.90。在国际社会,生育转变主要通过总和生育率或终身生育率两个指标进行度量。比如梅森(Mason)在其经典的生育转变讨论中,将生育转变明确界定为每个妇女生育的子女数由4个或更多下降为2个或更少的一个长期的过程[12]。鉴于人口转变理论主要采用生育率作为生育转变的主要度量,本文参照国际社会约定俗成的方法,以总和生育率为主,辅之以终身生育率,来度量少数民族人口的生育转变。

1. 转变起点

如何判斷一个民族是否开始了生育转变?沃特金斯(Watkins)提出,生育率降低10%,即可视为生育转变的起点[3]。分析少数民族人口生育转变起点,最大的挑战在于数据:只有普查数据才有分民族的生育率,但普查十年一次,而转变起点可能就在这十年间;调查数据虽可能同时问及生育和民族成分,但不同民族的样本量很少,难以进行分民族的比较。为此,考虑死亡率和生育率的波动性,本文假定生育转变前,少数民族人口平均存活子女数为5个孩子,按10%的标准,若其生育率低于4.5,即可视为生育转变的起点。

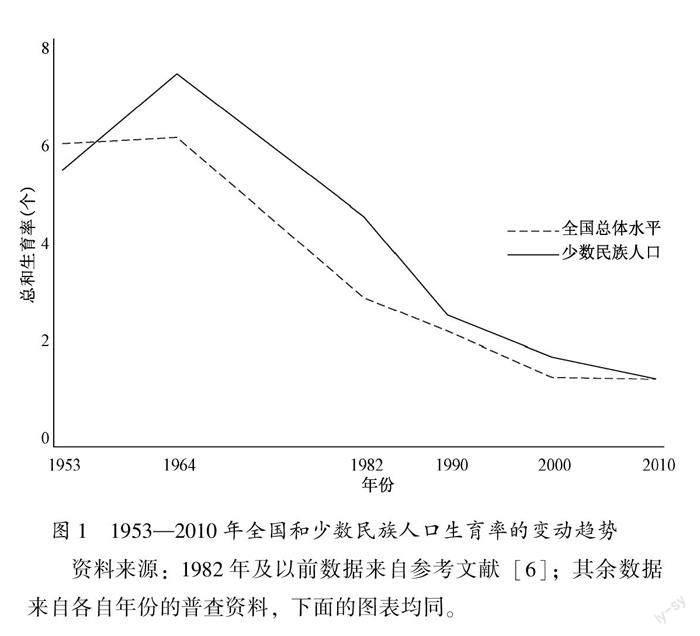

张丽萍的研究发现,1950年少数民族人口的生育率为4.23(但这主要是死亡率过高所致,而非生育转变的结果——笔者注),但此后持续上升,1958年为5.95。1963年的补偿性生育使其生育率达到7.33。1963年以前,少数民族人口与汉族人口的生育率接近,从1964年开始,前者约超过后者0.7—0.9。基于少数民族人口生育率的变动特征,她把少数民族人口的生育转变分为四个阶段:1950—1968年为生育水平上升期;1969—1981年为生育水平急剧下降且转变开始期(1981年的生育率为4.54);1982—1992年为生育水平持续下降且转变完成期(1991年的生育率低于2.0;1992年为1.65);1993—2010年为低生育水平期(生育率从2.0左右降至1.8左右,2009年低于1.8后趋于平稳)[6]。由此观之,尽管受限于数据,少数民族尤其是不同民族生育转变的起点难以精准划定,但可以研判的是,少数民族人口的生育转变约发生于20世纪80年代前期,略晚于全国生育转变的起点。由图1可知,除1953年外,少数民族生育率的变动趋势与全国的总态势几乎一致,1964—1982年间尤其如此,变动斜率十分接近,但与全国平均水平约相差1个孩子,且其生育转变的起点也晚于全国10年左右。

2. 转变过程

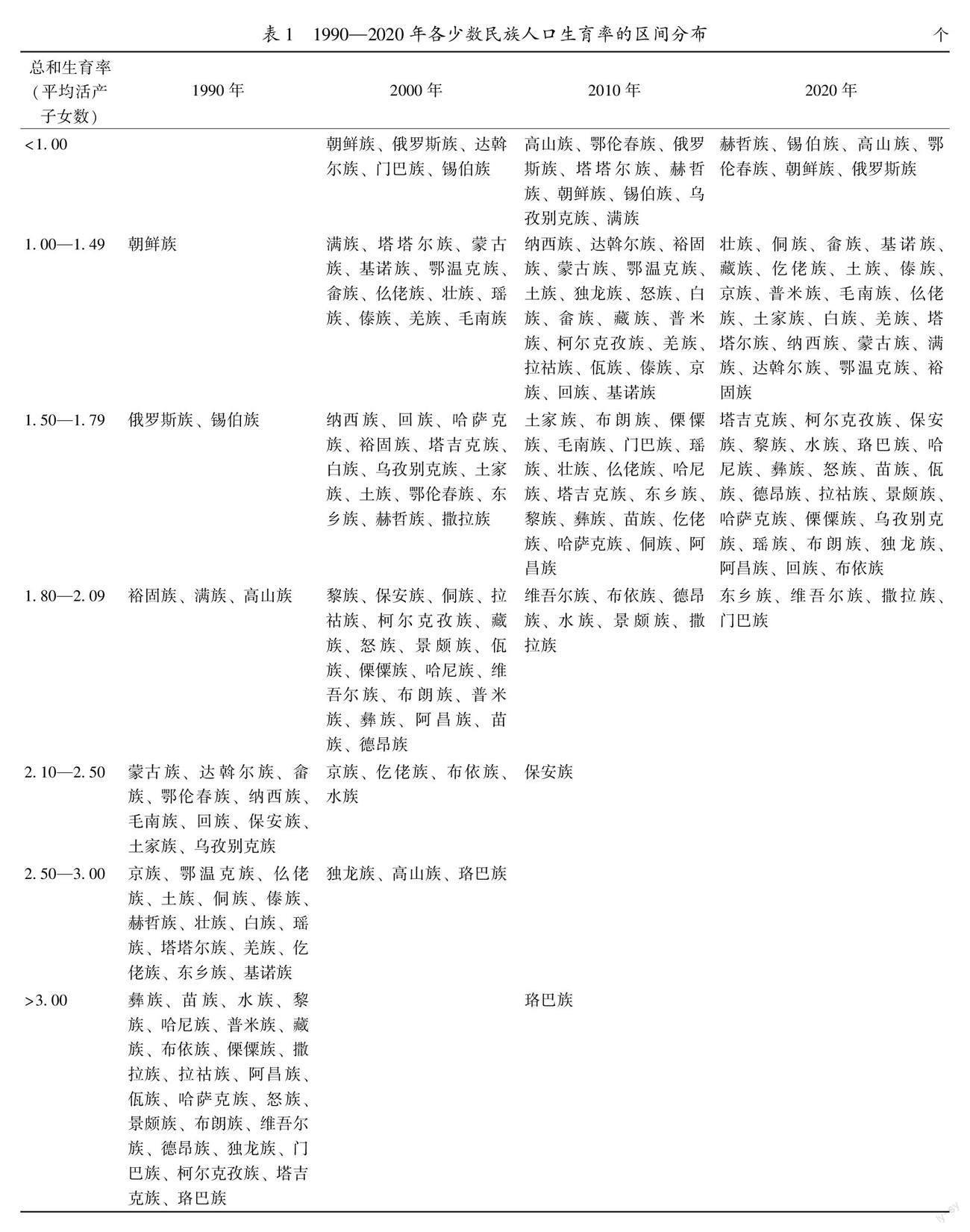

除揭示生育转变的起点外,图1也透视出生育转变的过程和各时点的结果。显然,1982年后少数民族的生育率降速更快,与总人口的生育差距持续缩小,但是少数民族的总体生育水平掩盖了民族之间的差异。表1将生育率从不足1孩到多于3孩划分为七个区间,展示了各民族生育率的变动情况。总体来看,1990年大部分民族的生育率都在更替水平之上,有6个民族实现了生育转变。若以表格的左下角为端点、右上角为终点,或以更替水平生育率为临界点进行考察,则表1呈现出以下几个值得关注的特征。

第一,从端点到终点,高生育率的民族越来越少、低生育率的民族越来越多,从在高生育率区间聚集变为向低生育率区间聚集;1990年左上角的民族极少、2010年右下角的民族很少,除珞巴族外,2010年其余民族的生育率均低于2.5。2020年,在已公布的汇总资料中,无法计算分民族的生育率,故表1中数据是15—64岁人口的平均活产子女数。活产子女数与TFR是生育分析的两种视角:TFR是横截面数据,而活产子女数类似追踪数据,45或50岁后妇女的活产数类似于终身生育率;若生育率模式长期稳定不变,两者在各年龄上都是相同的。TFR是一种外在表现,其功能在于估计活产子女数;内在的变化还是活产子女数【 来自与人口学家陈卫教授的交流。】。由表1所示,所有民族的平均活产子女数均已降至2以下——最高的东乡族仅为1.93。

第二,1990年所有民族的生育率都在1.0之上,而十年后朝鲜族、俄罗斯族、达斡尔族、门巴族、锡伯族的生育率都低于1。除朝鲜族外,其他民族都是人口较少民族,数据的波动性可能较大。为避免人口较少民族的生育率计算误差,这里聚焦于18个百万人口以上民族,即蒙古族、回族、藏族、维吾尔族、苗族、彝族、壮族、布依族、朝鲜族、满族、侗族、瑶族、白族、土家族、哈尼族、哈萨克族、傣族和黎族。比较四期数据可知,除个别民族外,同一民族在各时点的变动符合逻辑走向:即随着时间的推移,早期生育率较低民族的生育率在后期同样较低。比如,1990年生育率低于1.8的三个民族(朝鲜族、俄罗斯族、锡伯族),其2000年的生育率降至1以下,且2010、2020年也是如此;1990年生育率低于更替水平的满族,其2000、2010年的生育率分别为1.09和0.92,2020年满族妇女的平均活产子女数为1.13,20年间其生育水平均在1孩上下波动。同理,生育率分布于其他区间的民族,在表1矩阵中的分布也多从左下向右上挪移。

第三,比较1990—2020年各地区、各民族的生育率可知,生育转变过程在不同民族之间差别甚大。即便是百万人口以上的大民族,生育转变的速度亦不同步。1990年,在18个百万以上人口的民族中,仅有朝鲜族和满族的生育率低于更替水平,完成了生育转变,且朝鲜族的生育率低于1.5,显露出极低生育率端倪;而2000年,仅布依族的生育率超过更替水平,苗族、彝族的生育率接近更替水平;2010年,所有百万以上人口民族的生育率都降至更替水平以下,生育率最高的是布依族(1.91),次为维吾尔族(1.83),再次为侗族(1.80),而最低的是朝鲜族(0.69)、其次为满族(0.92)和蒙古族(1.10),后三者的生育率都低于全国平均水平,且朝鲜族的生育率或为全国史上最低。尽管其余15个民族的生育率高于全国平均水平,但多数民族的生育率都有所降低;其中藏族和布依族的降幅最大;不过壮族、哈萨克族、瑶族的生育率都在上升。2020年,各民族的生育水平在原有基础上继续下降,除维吾尔族(1.83)外,其余17个民族的平均存活子女数都低于1.8孩,朝鲜族仅0.92孩。

第四,东北地区少数民族一直是生育率最低民族。总体而言,1990年,西南地区和新疆地区多数民族的生育率依旧较高,很多民族的生育率都在3以上;相反,朝鲜族、俄罗斯族、锡伯族、裕固族、满族和高山族的生育率都在更替水平之下。在这几个民族中,除裕固族主要分布于甘肃、高山族主要分布于福建外,其他民族多位于东北和新疆地区。东北少数民族与汉族人口一样,不仅生育转变的时间较早,而且转变过程更快、程度更深。比如,2000年和2010年,朝鲜族、俄罗斯族、达斡尔族、锡伯族、满族、蒙古族、鄂温克族等民族的生育率或低于1或低于1.5;其中既有人口超过千万的特大民族,也有人口介于百万到千万的大民族,还有人口不足万人的极小民族。此外,东北地区汉族人口的生育率也是全国最低;综合而言,低生育率是东北地区人口的共性特征。

为进一步考察生育转变的地区差异,下面对五个民族地区和七个少数民族人口占比较高省份的生育率进行比较。表2的数据显示,2000—2020年,辽宁、吉林和黑龙江三省的生育率均在1以下,内蒙古则仅略高于1,进一步佐证了东北民族生育率最低的研判。1990—2010年,五个少数民族自治区人口的生育率总体上持续走低,但降幅差别甚大。1990年,五个民族自治区的生育率都超过更替水平;其中,内蒙古的生育率最低,仅微弱超过2.1,基本完成了生育转变;而西藏和新疆的生育率都超过3,与生育转变还有较大的距离;考虑到这五个地区汉族人口的生育率更低,故少数民族人口的实际生育率应高于民族自治区的总体水平。这一研判从蒙古族的生育水平中亦可见一斑:1990年,其生育率为2.21,略高于更替水平,但同期内蒙古自治区的生育率只有2.13,大体与更替水平持平。2010—2020年间,除新疆的生育率持续下跌外,其余民族省份均呈现出不同程度的生育反弹:如贵州的生育率由1.75升至2.12,跃居更替水平以上;西藏的升幅最大,约增加了0.88个孩子。

3. 转变结果

表1和表2展现了各民族、各时期、各地区生育转变的时点结果。以2.1的更替水平作为生育转变完成的依据,如前所示,1990—2020年间生育率高于更替水平的民族越来越少,1990年49个民族的生育率都在更替水平以上,且作为总体的少数民族人口尚未完成生育转变;不过朝鲜族、俄罗斯族、锡伯族、裕固族、满族和高山族与汉族人口一样,已经完成了生育转变。十年之后不仅少数民族人口整体完成了生育转变,且很多民族的生育率都已降到极低水平。也就是说,作为一个整体,少数民族人口的生育转变大约完成于2000年;与生育转变起点类似,多数民族生育转变的完成时期比全国人口生育转变的总体进程约晚10年,但不同民族之间差别甚大,或“滞后”,或“超前”。

同一民族的生育率在不同时点并未呈现单调走低模式,而是具有波动特征。在1990—2010年间,各民族的生育率都在走低,但在2000—2010年間42个民族的生育率在降低,14个民族的生育率在提升,但降低的最大值超过上升的最大值(见图2)。其中变化最大的多是人口极少或人口较少民族;在人口较多民族中,壮族、瑶族的生育率提高,藏族的生育率降低较快。

前面分析采用的都是生育率这个假定队列合成指标,包含了很多尚未走完育龄期的女性;终身生育率反映的则是一批已结束生育的同龄妇女一生的生育水平,是更为精准的实际生育度量指标。但无论是普查还是抽样调查,生育问题多限于育龄期妇女,故该数据往往不可得。不过一般情况下,45—49岁同期群妇女多已结束了生育行为,在婴幼儿死亡率极低的情况下,其曾生子女数可在一定程度上透视出不同民族妇女的终身生育水平,故此处利用该指标来进一步分析少数民族人口生育转变结果,从不同角度理解少数民族生育转变的复杂性。

2010年全国45—49岁妇女的终生生育率为1.84;其中汉族妇女平均生育1.82个孩子,少数民族妇女平均生育2.21个孩子,终身生育率明显高于总和生育率。若以此为依据,即便到2010年,少数民族作为一个总体,尚未完成生育转变;同理,全国人口生育转变的完成时间也会晚于1990年;也就是说,采用不同指标考察生育转变,可能得出不一样的结论。前面提到,当前国内在分析生育转变时,通常采用多个指标;本文的研究发现,不同指标可得出有差异的结论——这一现象的意义是,它对我们在度量生育转变时应采取什么样的指标提出挑战;或者说,什么是度量生育转变最合适的指标?这是后续研究需要进行的理论探讨。不过这种有差异的发现并不影响生育转变的总体趋势。

表3展示了2000—2010年18个百万以上人口民族妇女的终身生育率。从中可知,一是,与2000年相比,2010年的少数民族妇女终身生育率减少了0.81。其中哈萨克族的降幅最大(2.33),回族的降幅最小(0.46);5个民族妇女的终身生育率降幅超过1,13个民族降低了0.46—0.99个孩子,但多数民族仍处于从前转变时期向后转变时期的过渡阶段。二是,两次普查期间,18个百万以上人口民族妇女的终身生育率都在降低。2010年15个民族妇女的终身生育率超过全国平均水平,其中黎族(2.95)、维吾尔族(2.84)妇女的生育水平最高,蒙古族与全国平均水平相当,但朝鲜族(1.23)和满族(1.53)妇女的终身生育率低于全国平均水平。

由上可知,虽然不同指标得出的生育转变结果有别,但两个指标反映出的模式和过程是一致的:各民族传统的生育行为受到生育政策和现代化的冲击,朝鲜族、蒙古族等东北或北方少数民族人口的生育水平早已实现了生育转变,且转变的程度更深、转变的步伐更快,具有明显的“超前”性。相反部分西部民族生育转变的起点较晚、过程较慢、生育率依旧较高,与全国平均水平相比,具有一定的“滞后”性。

三、生育转变的影响因素

生育转变的决定因素及相关的理论探讨都非常丰富,西方学者从人口学、社会学、经济学和人类学等多个角度进行了广泛而深入的探讨,形成了邻近因素决定论、成本—收益论、财富流动论、社会传播论、性别不公或性别平等论等多种理论[13-17]。经典生育转变理论不仅对西方国家的生育转变具有较强的解释力,对探讨中国少数民族人口的生育转变也具有启示意义。以此为借鉴,国内学者建构了以人口、社会经济发展、制度法规和文化观念为核心的生育变化分析框架[18];此外,家庭代际结构与关系[19]、妇女地位和代际生育经历[5]等也被纳入生育转变的解释框架中。基于现有研究,本文认为,在婴幼儿死亡率很低(故人们无须通过多生来保障家族繁衍、老年生活)和生育控制经济成本很低的情景下,并置或交叠的制度、政策、结构等多重要素是影响少数民族人口生育转变的动因。概而言之,结构性要素、婚育观念的变迁促进生育转变,传统生育文化和宗教制度延缓生育转变,有差异的生育政策推动生育转变,也使得少数民族的生育转变晚于全国平均水平。

1. 制度与政策要素

影响生育的制度因素包括非正式制度和正式制度。普遍而言,非正式的婚姻家庭制度是影响生育转变的最直接原因,但在中国,生育政策这一正式制度同样对生育转变起到强有力的推动作用,不过其影响可能受到婚育家庭和生育文化的调节。

作为制度的重要构成,宗教文化是影响少数民族人口生育水平和生育模式的本质因素。特定的生存环境和长久以来的宗教信仰,涵育出不同民族独特的婚姻、家庭与生育文化,并通过衣食住行、娱乐节庆、丧葬礼仪等方面的偏好或禁忌呈现出来。作为文化的重要成分,传统婚俗对生育行为的影响甚大。比如云南省的部分民族流行早婚早育:农户愿女儿早嫁,嫁后的年轻女性(如傣族和基诺族妇女)乐意早生,并在生足生够后结扎,以免除避孕之烦;1990年在15—19岁妇女群体中,12个民族的生育率超过或接近25‰,基诺族和拉祜族分别达到55.2‰和53.9‰[20]。同样,1989年在云南25个少数民族中,14个民族的多胎率超过一胎率,其中,独龙族、布朗族、怒族、景颇族、苗族、德昂族、佤族、傈僳族、拉祜族、阿昌族、水族、瑶族、普米族等民族的五胎及以上生育率均超过10%,独龙族达到25.6%,即平均每出生四个婴孩中,就有一个属第五胎或五胎以上生育[10]。结合表1来看,这些民族都位于表的左下角,生育率大都超过3,瑶族的也超过2.5。研究还发现,从夫居的代际同住模式与二孩递进生育率具有明显的相关关系,且婚居模式对生育行为、性别偏好都有影响[21]。少数民族人口可能有更强的家庭、家族和民族归属感,在生育决策方面形成以父辈家长、族长甚至宗教人士为核心的权威层,从而正向影响育龄人群的生育意愿[5],使得其生育转变相对滞后;相反东北民族的现代化进程较早,更多地受到现代性的滋养,故其生育转变大大超前。

总体而言,在漫长岁月中积淀而成的独特生育制度,对各民族人口的生育行为影响甚深,使得不同民族在生育转变的起点、过程和结果上既有共性,也有差异。传统上,多个民族都提倡早婚、早育、多育、密育,且很多民族的生育观念和行为遵从自然,认为怀孕是上天的赏赐,故生育率较高(但傣族等个别民族的文化对生育具有抑制作用),但是工业化进程驱动越来越多的少数民族人口打破地域边界,离开民族聚居地,由此增进了不同民族人口接觸互动的机会,扩大了族际婚姻规模[22];同时,作为脱贫攻坚的重要手段,异地扶贫搬迁进一步推动了民族人口之间的交往交流交融。这些都弱化了传统民族婚育家庭制度对生育的影响,生育文化和价值取向也染上了现代性特征,很多民族(如土家族)的生育文化与汉族相差无几[23]。

在各类政策因素中,生育政策是影响、推动生育转变最主要、最重要、最直接的要素。如前所言,西方社会的生育转变是工业化、城镇化、现代化发展的结果,自然而然、水到渠成。经典人口转变理论认为,在婴幼儿死亡率高的传统社会,子女既可满足传宗接代的文化诉求,也可给父母提供各种风险保障,故子女是家庭财富;而在现代化进程中,子女的效用大大减弱,养育子女的成本大大提高,生育转变从此势不可挡。而且,20世纪80年代后,生育率并未如经典人口转变理论所预测的那样止于更替水平,而是持续下跌,由此出现了以婚姻家庭为重点关切的第二次人口转变。

毫无疑问,中国的生育转变也伴随着自身的工业化、城镇化和现代化(简称“三化”)进程,但其起步却早于“三化”进程。从1962年12月中共中央 国务院颁发《关于认真提倡计划生育的指示》开始,尤其是20世纪70年代初期的“晚、稀、少”的生育控制倡导,中国即已启动了全国性、系统性的生育转变之旅。笔者认为,在这些生育限制措施开始推行、生育水平开始降低时,中国的“三化”程度还极低,“三化”力量对生育行为的影响主要在90年代后才开始彰显;若以生育率为生育转变指标,在1990年中国的生育率已降至2.1的更替水平之下,生育转变已经完成。2010—2020年生育率的反弹,从另一个角度佐证了此前严格的生育政策对生育率的抑制作用。

少数民族人口也是如此。不同的生育政策,加上历史、语言文化、宗教信仰、公共政策等方面的差异,带来不同民族生育转变起点、过程和速度之别。新中国成立之初,国家就制定了扭转少数民族人口下降的“人口兴旺”政策[24]。1980年后,少数民族地区也开始实施计划生育,但其政策相对宽松、不同民族的政策亦有差别。国家提出既有利于促进少数民族人口合理增长又有利于提高其人口素质、既有利于国家人口政策落实也有利于民族团结和边疆稳定[25]的指导思想和基本原则,各省份不搞一刀切,而是依据民族人口状况,制定计划生育条例,在生育数量、间隔、生育行为管理模式及奖罚机制等方面,都形成了地方特色。

因此,尽管国家对超过千万人口的民族执行较为严格的生育政策,但其政策依然较汉族人口更为宽松;对千万人口以下的民族,其农业人口可生育两个孩子,而对在边远、牧区及人口稀少民族执行三孩政策;而对鄂伦春等人口极少或较少民族,对其生育数量不加限制。有差异的生育政策使得少数民族人口的生育水平、生育模式都展现出与汉族人口不同的特征,有的民族生育转变更快,有的民族生育转变较慢。即便生育政策较为宽松,东北民族人口的生育率依然很低,2010年鄂伦春族的生育率远低于1,说明生育转变与生育政策的关系还受到其他因素的调节。

市场经济体制改革也作用于生育转变。在宏观层面,1978年后,中国先在农村地区推行联产承包责任制,强化了家庭作为经济生产单位的重要性,家庭劳动力尤其是男性劳动力对于家庭经济地位的提升具有重要作用。特别是当该制度与彼时农村地区尚不完善的社会保障体系相交叠时,大家庭更有助于传统家庭经济、育儿、养老等基本功能的发挥,由此刺激生育意愿、提升生育水平。相反,义务教育制、社会保险制度的建立等可能抑制生育,对冲传统生育文化效应,助力生育转变。在微观层面,改革开放尤其是21世纪以来,女性的资本禀赋大幅改善,非农就业机会全面提升,个体经济独立性和自主性极大提高,不必依赖婚姻或传统意义上的家庭来维持生存。无论是汉族还是少数民族,教育资本改善都会通过多种途径影响生育行为。比如,受教育程度越高,人们的现代性越强,更可能远离“早、密、多”的传统生育文化规训;又如,较高的教育程度意味着更大可能的非农就业和纵向社会流动机会、更高的育儿成本等。1974年联合国人口与发展大会上印度代表团提出的“发展是最好的避孕药”【 SINGH K. Development is the best contraceptive[J]. Interdisciplinary Science Reviews, 1988, 13∶301-302。】,即此之谓。

2. 结构要素

结构要素是促进生育转变的另一类核心要素,本文关注生育、经济和教育结构。

(1)生育结构。生育转变在一定程度上受制于生育模式;现代生育模式既是生育转变之果,也是生育转变的动因。不同的生育水平对应不同的生育模式:高生育率多对应宽峰模式,低生育率多对应窄峰模式[7]。传统社会早婚、早育、密育、多育,故生育模式具有生育峰值高且宽、峰尖平的特征;现代社会晚婚、晚育、稀育、少育,故生育模式具有峰值低且窄、峰尖高甚至可能存在双峰的特点。

生育模式可通过分年龄别生育率来考察。低龄妇女的生育率越高,可能意味着该民族生育轉变的起点越晚、步伐越慢、生育水平越高;而较早完成生育转变的民族,15—19岁人口、40岁(尤其是45岁)以上人口的生育率都会很低。比如,2010年,在人口超过百万的民族中,朝鲜族15—19岁妇女的生育率最低(0.30‰),此后依次为满族(3.66‰)、蒙古族(7.24‰)、哈萨克族(9.46‰);而在生育率较高民族中,早育比例也较高:如哈尼族(37.23‰)、傣族(32.51‰)等。同样,在20—24岁人群中,所有人口超过百万的民族2010年的生育率都低于2000年,但在40岁及以上人群中,除藏族外的其他17个民族2010年的生育率都高于2000年。这是否透视出少数民族人口与汉族人口一样,也出现生育推迟,还需更新的数据加以验证。

婚姻推迟影响孩子递进比,进而降低生育水平。就全国而言,2010年,一孩、二孩、多孩在全部出生人口中的占比分别为62.02%、31.45%、6.53%;2020年,全国一孩、二孩、多孩分别占全部出生人口中的45.78%、43.08%、11.13%,二孩和多孩占比明显提升。在少数民族人口中,2010年的孩次构成分别为54.45%、33.47%、12.08%,一孩率低于全国均值7.57个百分点,而二孩、多孩率分别高于全国均值2.02、5.55个百分点;与一孩、二孩、多孩分别占全部出生人口的55.63%、30.47%、13.90%的2000年相比,2010年的一孩和多孩比例分别降低了1.18和1.82个百分点,而二孩比例提升了3个百分点。但是,民族之间的多孩率差别极大:2000和2010年,蒙古族的多孩率分别仅为3.51%和2.94%,朝鲜族的均不足1%,但2010年,藏族的多孩率超过23%,彝族的超过21%、维吾尔族的达到20%,故其生育转变相较于东北民族而言,起点较晚、过程较缓、生育率相对较高。

(2)经济结构。少数民族人口多聚集于西部地区,经济社会发展水平滞后,育儿成本较低,当这两个特征相叠合时,孩子可增加家庭劳动力、满足养儿防老的现实诉求,故生育率自然较高。研究显示,维吾尔族人口生育后代的主要目的在于传宗接代、增加收入、保证老有所依[26]。改革开放后,民族地区和民族人口先后经历了工业化、城镇化、现代化进程,民族经济由游牧/农牧经济向定居农业或农业—工业—商业经济转变,由此解构传统的生育文化,推迟婚育年龄,降低早育比例,减少生育数量,从而推动各民族人口的生育转变进程。

一般而言,城镇化水平越高,生育水平和生育模式就越具有现代性。1990年少数民族人口的城镇化率为16.35%,2020年增至49.19%,30年间增长了200.85%,这意味着从事第二产业和第三产业的比例相应增长,成为少数民族人口生育转变的内生动力。图3显示,2020年,各民族人口的活产子女数与其城镇化率高度负相关。如前所述,东北民族的生育转变具有超前性,而这种超前性与其更高的城镇化率密切相关:活产子女数低于1的民族,都位于图形的右下角(即城镇化率高);而活产子女数较高的民族则位于图形的左上方(即城镇化率较低)。城镇化率与生育率的关系也是如此,不重复展示。

中国的城镇化进程在很大程度上是人口地域流动的结果。国际经验表明,地域流迁和城镇化进程对生育率具有显著的抑制作用。2010年中国共有2.21亿流动人口,少数民族流动人口超过1600万人;2020年全国流动人口规模升至3.76亿人,少数民族流动人口超过3371万人,增幅超过100%。流动在一定程度上改变了少数民族人口的聚集度,促进了不同民族人口、不同民族文化的互嵌交往,扩大了民族人口的通婚圈,进而改变人们的婚育家庭观念,重塑生育行为。一方面,人口地域流迁过程中的各种不安和干扰可能推迟生育、降低生育水平。另一方面,因流入地居民生育意愿和行为往往更低,故在流入地的社会适应也会驱动流动者主动进行生育控制:一旦在流入地安顿下来,流动人口会不断调适自我的生育行为,以适应流入社会的新型生育制度。

(3)教育结构。“三化”进程从根本上改变了传统的生产方式、生活模式、性别分工格局;加之女性受教育程度的提高以及非农就业参与的增强,可能形塑新的生育观念与生育行为。

教育是现代化和现代性的重要特征。2020年,3岁以上少数民族人口中受过高中及以上教育人口超过2800万人;而1990年,6岁以上少数民族人口中仅约615万人接受过同类教育【 相关数据根据《中国人口普查年鉴—2020》第一部分第二卷表2-3和《中国1990年人口普查资料》第三部分表 3-14计算得出。】,受过较高教育程度之人实现了规模上的巨大突破。实证研究表明,教育程度对少数民族人口的生育行为具有明显的抑制性。尽管家庭养老和民族文化依然对现代性的作用形成抗衡[19],但教育程度提升父母对孩子“质量”的期待,更加强调少生优生与优育;且随着女性家庭和社会地位的提升,少数民族妇女对未来个体发展也会有更高的诉求,生儿育女的经济成本、机会成本、时间成本也会随之越高,更可能将优生优育观念内化于心、外化于形。在当今时代,为数不多的孩子可起到过去多孩承担的家庭功能,低数量、高质量的生育追求可能也成为当下多民族妇女的普遍共识。因此,教育程度与生育水平反向关联,各民族莫不如是(见图4)。

综上可知,新时代的结构性要素均有利于生育转变,当其与变迁中的生育文化规制、限制性生育政策和社会保障政策相交叠时,抑制作用更加明显。

四、结论及讨论

本文聚焦于少数民族人口的生育转变,初步得出一些研究结论;但这些研判是否符合实际,还需通过后续更具有时效性、更详实的数据加以检验。具体来说,本研究的主要结论如下。

第一,少数民族人口作为一个总体,生育转变的起点大约发生在20世纪80年代早期;其转变过程比全国人口的生育转变略晚,但过程和模式都较类似;90年代后,少数民族生育转变的速度加快,并于2000年前后完成了生育转变。总体而言,与全国水平相比,少数民族人口生育转变的起点和完成的时间约滞后十年。

第二,细分民族发现,不同民族的生育转变具有“超前”和“滞后”双重特征。少数民族内部存在巨大的生育转变差异:有些民族生育转变的起点、过程、结果分别早于、快于、低于全国平均水平,不仅早已完成了生育转变,而且也更早跌入国际社会公认的“低生育陷阱”;有些民族的生育转变模式则相反。1990年各民族的生育率约可分为三大类型:①传统型,即生育峰值高且平台期长、生育早且数量多,多数西部民族属于此类,生育转变具有明顯的滞后性;②现代型,即生育水平低、生育周期短、初育时间晚、子女数量少的新型生育模式,朝鲜族等六个东北和北方民族的生育率展现出超前特征;③过渡型,即生育模式从“原始型”向“现代型”转换。2020年,所有民族的活产子女数都低于更替水平,即所有少数民族都已完成了生育转变。

第三,少数民族人口的生育转变符合经典人口转变理论的预期,即现代化进程是生育转变的重要驱动力。生育水平极低民族的城镇化率和高等教育比例都较高,早育比例较低、生育年龄推迟。比如,2020年朝鲜族人口受过高等教育的比例约为19.83%,城镇化率超过70%;俄罗斯族高等教育比例几达四成,城镇化率超过90%,远超全国平均水平;其他低生育民族人口的受教育程度和城镇化率也都较高。相反,生育转变较晚的民族,如彝族、哈尼族等,受教育程度和城镇化率都较低,2020年的城镇化率不足40%,远远低于全国的平均水平;其他西部民族的经济社会发展水平也都较低,生育转变的起点较晚、过程较慢、完成生育转变的时间稍晚。当然,各民族的现代化水平与生育转变之间并未展现出一一对应的关系,说明现代化水平与生育转变的关系受到其他因素的调节。

第四,生育转变同样深受婚育制度和公共政策的影响,且这些因素还会调节经济社会发展与生育之间的关系。毫无疑问,上述各类因素之间的真实关系十分复杂、彼此互嵌,难以剥离。比如,生育政策的地区差异性和民族差异性,与各地的经济结构、民族人口成分及其宗教文化特性密不可分。宏观层面的经济结构和微观层面个体禀赋的改善,必然会对婚育家庭制度带来全方位的影响,但这一影响会受宗教文化等制度因素的制约;同理,生育政策对生育数量的强行限制,虽无须通过其他因素来影响生育数量(即它对生育转变起直接作用),但并非所有民族人口都会按政策生育;在政策“僭越”的背后,既有宗教文化,也有结构因素的作用。从20世纪80年代开始,在少生优生、优生优育的影响下,部分民族人口开始经历以婚恋观、家庭观、生育观及其相应行为变化为主的第二次人口转变,生育文化与生育行为逐渐在多样中趋同,晚婚与晚育、少生与少育逐渐成为多民族人口的共性。

总之,人口是经济社会生活的主体,而生育是人口的初元要素,也是人类社会存续的前提。生育行为不仅事关某时、某地、某民族的人口规模与结构特征,而且影响人口长期发展规律和经济社会的可持续发展。当然,生育转变是一个复杂的话题,转变也是一個连续的过程,转变前和转变后的生育率不是割裂而是连贯性的,且生育转变的起点与结果都是这一过程的重要环节。然而,受制于数据(十年一期)、篇幅和笔者的知识局限,本文只是在更为精准地研判少数民族尤其是不同民族生育转变起点、过程和结果方面进行了一个初步的尝试。内嵌于本研究的局限或可作为后续研究的起点,比如,未来的研究在理论上需要进一步完善生育转变的度量指标、确定转变起点的临界值等,经验研究还应利用2020年的微观数据,对各民族的生育率进行分析,从而使各期数据更具有可比性。

参考文献:

[1]CASTERLINE J B. The onset and pace of fertility transition: national patterns in the second half of the twentieth century[J]. Population and Development Review, 2001, 27(1): 17-52.

[2]PAPAGNI E. Fertility transitions in developing countries: convergence, timing, and causes[R/OL].Fondazione Eni Enrico Mattei (FEEM),2019[2022-05-04]. http://www.jstor.org/stable/resrep21778.

[3]WATKINS S C. The fertility transition: Europe and the Third World compared[J]. Sociological Forum, 1987, 2(4): 645-673.

[4]杨雪燕,井文,高琛卓,朱书园,王粤.2006—2016年西北五省区育龄妇女生育水平和新时期生育意愿研究[J].人口学刊,2021(1):1-14.

[5]原新,金牛,刘志晓.女性地位、生育经历与生育意愿——聚焦少数民族省区育龄妇女的分析[J].云南师范大学学报(哲学社会科学版),2020 (2):91-98.

[6]张丽萍.中国少数民族人口的生育转变[J].黑龙江社会科学,2013 (5):96-102.

[7]李建新.维吾尔族地区妇女生育率分析——新疆喀什妇女生育模式研究[J].人口研究,1993(2):37-41,54.

[8]王朋岗. 我国少数民族人口发展分析:来自“六普”数据的初步分析[J]. 广西民族研究, 2013(1):144-153.

[9]杨洋.贵州省少数民族地区生育状况变化——基于1990、2000、2010年人口普查调查数据[J]. 贵州大学学报(社会科学版),2019(1):106-123.

[10]罗淳.云南各民族妇女生育状况论析[J].人口学刊,1996(4):43-48.

[11]NOTESTEIN F. Economic problems of population change, in proceedings of the eighth international conference of agricultural economics[M]. London:Oxford University Press,1953:13-31.

[12]MASON K. Explaining fertility transitions [J]. Demography, 1997, 34(4): 443-454.

[13]BONGAARTS J. A framework for analyzing the proximate determinants of fertility[J]. Population and Development Review, 1978, 4(1):105-132.

[14]BECKER G S. A treatise on the family: enlarged edition[M]. Cambridge: Harvard University Press, 1991:135-178.

[15]CALDWELL J C. Toward a restatment of demographic transition[J]. Population and Development Review, 1976, 2(3/4):321-366.

[16]REED H, BRIERE R, CASTERLINE J. The role of diffusion processes in fertility change in developing countries: report of a workshop[M]. Washington D. C.: National Academy Press, 1999:19-23.

[17]MCDONALD P. Gender equity in theories of fertility transition[J]. Population and Development Review, 2000, 26(3):427-439.

[18]李建新, 秋丽雅. 河西走廊的人口变迁与发展[J]. 西北民族研究, 2020(3):65-67.

[19]薛继亮.生育转变的民族差异及其影响因素研究——来自汉族和蒙古族的比较[J].人口学刊,2015 (4):25-35.

[20]赵鸿娟,陈梅.传统生育文化对生育率的影响——以云南少数民族为例[J].山西师大学报(社会科学版),2006(1):29-33.

[21]杨菊华,SHORT S E.中国的婚居模式与生育行为[J].人口研究,2007(2):49-59.

[22]劉中一,张莉.中国族际婚姻的变化趋势研究:基于“五普”和“六普”数据的对比分析[J].广西民族研究,2015(3):61-71.

[23]李智环,蒙小莺.土家族生育状况、原因及对策分析[J].湖南文理学院学报(社会科学版),2007(2):34-36.

[24]张天路.中国少数民族人口政策及其转变[J].人口与经济,1985(5):27-31.

[25]徐晓光.我国少数民族计划生育立法状况[J].中央民族大学学报,1995(4):63-66.

[26]司光南.新疆维吾尔族生育状况与生育观念的发展演变[J].社会科学论坛, 2010(20):197-201.

Fertility Transition of Ethnic Minority Population in China

YANG Juhua

(School of Ethnology and Sociology/Population and Ethnic Development Research Center,

Minzu University of China, Beijing 100081, China)

Abstract:

Ethnic minority population is an integral part of the Chinese population. In the context of restrictive fertility policy, economic development and social transformation, all ethnic groups in China have experienced fertility transitions soon or later. Using total fertility rate and complete fertility rate, drawing on multiple census data, and focusing on the

outset, process and result of fertility transition of minority groups in China, this paper attempts to provide a systematic and comprehensive understanding of fertility transition of ethnic minority population by vertically and horizontally comparing various ethnic groups. The following main conclusions can be obtained as follows. First, the outset of fertility transition of minority groups as a whole occurred in the early 1980s,

which is slightly later than that of the whole country. Although due to the differences among ethnic groups, the completion time of their reproductive transformation is about 10 years later than that of the national population, the ethnic minority population on the whole has completed the reproductive transformation around 2000. Second, the fertility transformation of minority population has the dual characteristics of “advanced” and “lagged”. The western ethnic groups are “lagged”, while the northeast ethnic groups

are “advanced”. Third, the fertility transformation of minority population conforms to the classical fertility transformation theory, but the fertility transformation of different ethnic groups is also deeply affected by the fertility policy and cultural system:

The process of modernization as well as the restrictive fertility policy and its propaganda of

“giving birth to fewer children but giving them better care and education” have weakened traditional fertility culture, facilitating fertility behavior of all ethnic groups to converge. By adopting the research idea of

“looking at the outset, paying attention to the process and comparing the results,” as well as clearly defining the concept of “fertility transition”, this paper makes up for the limitations of previous studies which mostly describe the total fertility rate of (different) ethnic groups in a general way. It can form a better dialogue with the international community on fertility transition, and help to enrich the knowledge treasure house of Chinas demography and related disciplines.

Keywords:ethnic minority;ethnic minority population;fertility transition

[责任编辑 刘爱华]