人口转变过度论

摘 要:根据世界人口发展新趋势,在传统人口转变理论框架的基础上,提出人口转变过度理论,并认为当前人类人口转变远未完成。随着各国生育率持续下降,人类人口发展表现出“较低出生率、较高死亡率、负自然增长率”的特点,并正逐渐由发达国家向其他国家蔓延,我们将这一人口发展模式称为“人口转变过度”。首先,人口转变过度这一人口发展特征的存在意味着传统人口转变中出现的“低出生率、低死亡率、低自然增长率”并不是人类人口发展的最终形态,但人类社会又不可能永远处于人口负增长的状态下,人类自身再生产水平终将会回升到更替水平左右,因而人口转变过度又可以分为“人口转变恶化”和“人口转变回归”两个子阶段。其次,虽然人口转变过度是在传统人口转变基础上形成的,但与传统人口转变存在明显差异,是一个相对独立的人口发展阶段,最主要特征是人口规模持续负增长。再次,人口转变过度形成的原因在于维持高生育率的经济、社会和文化基础发生了改变,是社会生产力进一步提高和社会经济持续发展所产生的客观结果。人类走出人口转变过度的关键是人口再生产水平回升并长期稳定在世代更替水平左右,这依然要有赖于生产力的进一步发展,以及建立与之相适应的生产关系。最后,世界各国人口转变进程存在明显差异,即使未来部分国家在某一时期实现人口再生产水平回升至更替水平,率先走出人口转变过度,但整个世界要完全走出人口转变过度也至少需要上百年时间。上述认识为理解过去及未来人类人口发展提供了新的理论视角。

收稿日期:2022-07-16;修订日期:2023-02-22

基金项目:贵州省哲学社会科学规划青年项目“贵州省生育稳定在适度水平的路径与政策保障研究”(22GZQN31)。

作者简介:周文,经济学博士,贵州财经大学经济学院副教授。

关键词:人口转变;人口转变过度;人口再生产;人口负增长

中图分类号:C92-03 文献标识码:A 文章编号:1000-4149(2023)03-0085-15

DOI:10.3969/j.issn.1000-4149.2023.00.032

一、引言

人口问题是人类社会发展过程中的基础性、全局性和战略性问题,人口转变则使人口问题变得更加复杂。当前部分发达国家的生育率下降到更替水平以下,面临较严重的人口老龄化危机和“生育危机”;而一些欠发达国家的生育水平依然很高,面临“人口爆炸”及其带来的各种社会问题。人口转变也使得各国人口发展处于剧烈变动之中,社会各界在人口问题上产生了较大的分歧[1]。一些国家在人口快速上涨过程中采取了控制生育的政策,但当生育水平顺利降下来以后,却没有出现在更替水平稳定的趋势。例如,韩国、日本等东亚国家的总和生育率已经长期保持在1.5以下的低生育水平【参见世界银行数据库:https://data.worldbank.org.cn/indicator, 如无特别注明,文中的各国人口数据均为同一资料来源。】,产生了较为严重的“生育危机”和人口老龄化危机,人口规模也将长期保持负增长态势。中国在人口转变过程中也同样面临复杂的人口问题。作为人口大国,中国在经济发展早期一直受到人口规模过大、人口增长过快的困扰,因而执行了较为严格的计划生育政策。在计划生育政策和经济发展的双重作用下,中国生育水平在20世纪90年代快速下降到更替水平以下[2]。进入21世纪,是否应该放松计划生育政策在我国引发了激烈的争论,支持者认为我国生育水平已经下降到更替水平以下,应当放松生育政策以对应长期的人口老龄化问题。但反对者则认为,在计划生育政策的作用下,虽然我国人口转变在形式上完成了,但我国经济发展水平较低,社会转型没有完成,因而不可轻易放松计划生育政策。从2014年实施的单独二孩政策和2016年实施的全面二孩政策的结果来看,出生人口只在短时间内出现了小幅增长,近几年又出现了下降趋势,政策调整似乎并没有达到预期效果[3-5]。根据传统人口转变的标准,大多数发达国家以及中国已经完成了人口转变,但是转变完成后,人口将向何处发展?尽管已有学者从生育、人口老龄化、第二次人口转变等角度讨论了相关问题,但传统人口转变完成后的人口长期发展问题并没有得到充分关注,无论是从理论还是政策角度,都需要从更长远的历史视角进行更全面和系统的思考。

二、人口转变相关理论回顾与评述

人口转变理论是20世纪人口学的一个重要理论,该理论自汤普森(Thompson)在1929年提出以来,不断被世界各国的人口发展所验证。该理论的核心观点是,在经济社会发展过程中,人口死亡率会先于人口出生率下降,因而在人口转变前后会形成三种人口发展模式,即人口转变前的“高出生率、高死亡率、低自然增长率”的原始发展模式;人口转变过程中的“高出生率 、低死亡率、高自然增长率”的传统发展模式;人口转变完成后的“低出生率、低死亡率、低自然增长率”的现代发展模式。人口转变理论认为当一个国家的人口增长呈现出“低出生率、低死亡率、低自然增长率”的特征时,人口转变就完成了。当前世界总和生育率在2.2左右,接近更替水平,人口自然增长率与几十年前相比有了大幅度下降,人类人口已经在总体上呈现出“低出生率、低死亡率、低自然增长率”的特征。然而,一些人口转变较早的欧洲和亚洲国家虽然“完成了”人口转变,但这些国家的人口并没有在“低自然增长率”下实现均衡发展,而是随着人口出生率继续下降,总和生育率越来越偏离更替水平,一些国家的总和生育率甚至长期保持在1.5以下,进入“低生育率陷阱”[6-7]。在这个过程中,人口老龄化日益严重,人口规模出现负增长,各国人口发展的这些新特點,已经超出了传统人口转变理论的解释范畴。

对于当前发达国家人口发展出现的新特点,人口学家纷纷提出新的理论和假说进行解释。比较著名的有进度效应理论、第二次人口转变理论和第三次人口转变理论。进度效应理论试图使用进度效应来解释欧洲生育率下降的原因,该理论认为由于当时育龄妇女的理想生育子女数普遍高于更替水平,因而欧洲国家的生育水平普遍较低主要是受到育龄妇女生育年龄推迟的影响,并进一步认为欧洲生育率下降是一个暂时的现象。21世纪前十年欧洲部分国家生育率的提升也似乎在一定程度上验证了这一理论[8-9]。

第二次人口转变理论则不再局限于传统人口转变理论的理论框架,该理论从宏观经济社会发展、中观婚姻家庭的变迁和微观个人价值观念以及生活方式的改变三个视角来全方位阐释生育水平持续下降的深层原因[10-11]。此外,还有学者根据欧洲国家出现的大规模国际人口迁移的现象,提出了第三次人口转变理论。该理论认为本民族持续的低生育率、人口老龄化和劳动力短缺等问题会提高国际劳动力迁移水平,而这种长时间的国际人口迁移最终会改变国家的人口构成[12]。

传统人口转变理论解释了过去百年人类人口发展的趋势和原因,为当前欠发达国家解决“人口爆炸”问题指明了方向,但对当前大多数发达国家生育率持续下降的现象失去了解释能力。对于传统人口转变完成以后人口发展新趋势的解释,虽然存在进度效应理论、第二次人口转变理论和第三次人口转变理论等,但这些理论存在一些缺陷。首先,这些理论虽然解释了某一种人口现象产生的深层原因,却没能刻画出这种现象下未来人口发展的长期趋势。例如,

进度效应理论、第二次人口转变理论主要是解释低生育率现象,第三次人口转变理论则主要关注人口国际迁移现象,但在这些现象下,世界未来人口发展的短期和长期趋势是怎么样的?这些理论都没有很好地回答。其次,无论是进度效应理论、第二次人口转变理论还是第三次人口转变理论,都没能很好地解决持续低生育率下人类未来长期发展的问题。过去二十年欧洲国家生育率的反弹虽然在一定程度上验证了进度效应的存在,但其生育水平并没有显著上升到更替水平,而且近些年部分欧洲国家以及亚洲国家的育龄妇女理想生育子女数已经低于生育更替水平[13-14],这一现象也已经超出进度效应理论的解释范畴。

第二次人口轉变理论和第三次人口转变理论虽然解释了低生育率现象和国际人口迁移现象,但随着越来越多的发展中国家实现现代化进程,其生育水平降到更替水平以下,出现人口负增长,人类又该何去何从呢?上述理论显然很难回答。

鉴于此,我们在继承传统人口转变理论框架的基础上,根据当前人类人口发展趋势,提出人口转变过度理论,为解释当前世界范围内的人口负增长提供一个新的理论视角。

三、人口负增长与人口转变过度

1. 从传统人口转变到人口转变过度

传统人口转变理论根据发达国家早期人口发展的特点预测到了人类人口转变将经历由“高出生率、高死亡率、低自然增长率”,经过“高出生率、低死亡率、高自然增长率”向“低出生率、低死亡率、低自然增长率”发展的过程,认为当某个国家生育水平下降并稳定在更替水平,出现“低出生率、低死亡率、低自然增长率”的人口增长特征时,其人口转变就完成了。然而,近几十年来,大多数发达国家和部分发展中国家的生育水平下降以后并没有在更替水平左右稳定下来,而是出现了持续下降,一些国家甚至下降到了极低水平。与此同时,这些国家出现了人口老龄化加重、人口死亡率上升和人口负增长等现象。这些趋势使得传统人口转变中形成的“低出生率、低死亡率、低自然增长率”的特征并不稳定。一方面,生育率和死亡率的快速下降改变了人口结构,促使老年人口增多,进而导致一段时期内

人口死亡率高于人口出生率;另一方面,经济发展和社会转型促使生育率持续下降,以至于生育水平不能维持人类长期繁衍。理论上维持人类持续繁衍的总和生育率是2.1,而当前绝大多数发达国家和部分发展中国家的总和生育率已经降到2.1以下,一些甚至下降到极低生育水平。

随着人类生育率下降到更替水平以下,人类人口增长模式呈现出“较低出生率、较高死亡率、负自然增长率”的特征,我们将这一人口增长状态称为“人口转变过度”。

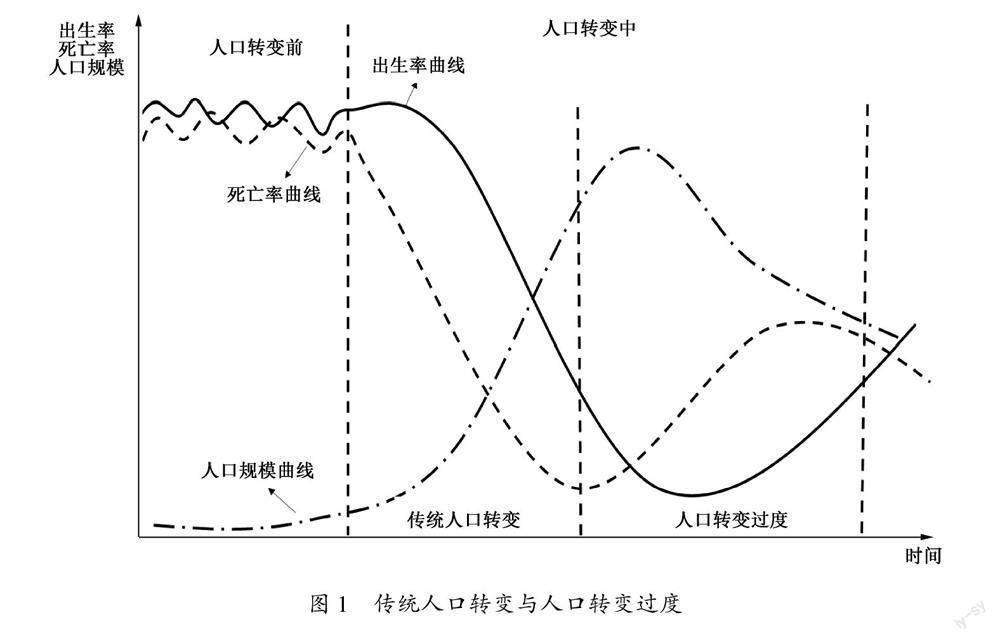

当前,大多数发达国家和部分发展中国家已经处于这一状态。之所以称之为人口转变过度,主要是因为这是在传统人口转变完成后,人口进一步发展而形成的人口发展状态,这种状态下人口呈现持续负增长,但从长期来看,这也是一种不可持续的“非正常”状态(见图1)。

人口转变过度出现以后,人口将会在“较低出生率、较高死亡率、负自然增长率”的模式下持续相当长的一段时间。但无论这个阶段会持续多久,人类社会不可能永远处于人口负增长的过程中,为了实现人类持续繁衍,人类自身再生产水平终将回升至世代更替水平,进而使得人口自然增长率走出负增长区间,最终促使人类人口从人口转变过度回归到可持续的正常状态。

2. 人口转变过度的判断

判断一个国家和社会是否进入或走出人口转变过度,主要看人口再生产水平是否达到世代更替水平。恩格斯指出,人类历史中起决定作用的是物质资料的再生产和人类自身的再生产 [15]。随着人类生产力水平的提高,生产工具的不断革新把人类从大多数繁重的体力劳动中解放出来,人类物质资料再生产水平也得到显著提升。与物质资料再生产相比,人类自身再生产则依然保持着原始状态,人类的生产力发展虽然降低了生育的风险,但还没有将人类从繁重的生育劳动中解放出来,因而当前衡量人类自身再生产水平的指标是育龄妇女的生育率。一般而言,人类自身再生产的世代更替水平是育龄妇女的总和生育率在2.1左右的水平,因此当育龄妇女的总和生育率下降到2.1以下,人口发展便进入人口转变过度状态;而当人类的世代更替水平上升到2.1以上后,则意味着走出了人口过度转变状态。

因为人口惯性的存在,总和生育率下降到2.1以下并不会立刻导致人口负增长,但是这一状态已经形成人口负增长的势能;同样,虽然总和生育率上升到2.1并不会立刻导致人口规模由负增长转变为正增长,但是已经形成了人口正增长或者稳定人口的势能。

人类走出人口转变过度的关键在于人口再生产水平回升并稳定在能够维持人类持续繁衍的更替水平。但当前很多发达国家和发展中国家的生育的发展越来越偏离更替水平,例如在东亚国家中,日本自1973年总和生育率下降到2.1以下,1994年又跌破1.5,此后再也没有回到过1.5的水平,进入“低生育率陷阱”的特征明显。韩国在1983年总和生育率跌破2.1,1997年又跌破1.5,此后也再也没有回到过1.5的水平,近些年持续走低,甚至下降到1以下。新加坡的总和生育率也在1975年跌破2.1,1997年又跌破1.5,近十年长期在1.1到1.2左右的极低水平徘徊。而欧洲与日本、韩国、新加坡类似的国家也比比皆是,这些国家的总和生育率长期维持在1.5左右甚至低于1.5的水平。此外,一些发展中国家的总和生育率也已经下降到了1.5左右,这类国家目前主要集中在东欧地区,例如乌克兰、保加利亚、塞尔维亚、俄罗斯等。

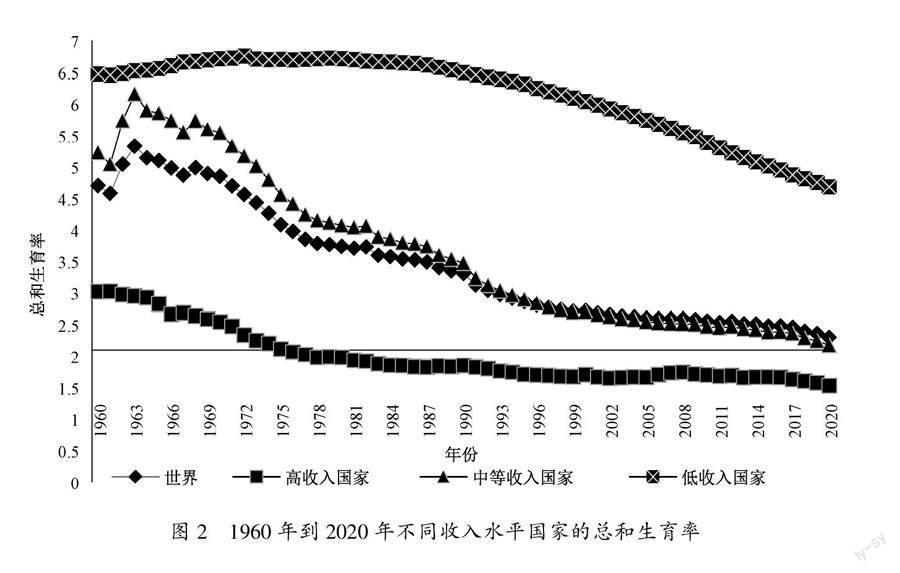

2020年世界整体的总和生育率为2.29,已经十分接近人类自身再生产的更替水平,随着生育水平的进一步下降,世界整体将在不久的将来进入人口转变过度状态。高收入国家在20世纪70年代中期就已经整体进入人口转变过度状态,此后再也没有回升到更替水平;中等收入国家的人口转变进程与世界整体人口转变进程有着类似的特点;而低收入国家当前的总和生育率依然高达4.7,仍处于传统人口转变进程中(见图2)。

当前世界正处于人口转变过度的早期阶段,由于不同国家人口转变进程的差异明显,传统人口转变和人口转变过度在不同国家间交织进行,人类社会从进入人口转变过度状态到完全走出人口转变过度状态,将至少经历上百年时间。

除此之外,生育水平短期和小幅的波动并不能改变人口转变过度这一事实。21世纪以来,一些研究使用高收入国家的经验数据,发现生育水平与经济发展之间存在“J”型关系[16-17],但是生育水平回升拐点的存在并不意味着经济发展会显著促进生育水平提升至更替水平[18]。进入人口转变过度状态后,如何促使人类生育率回升到更替水平将继续考验着人类智慧。

3. 人口转变过度的阶段

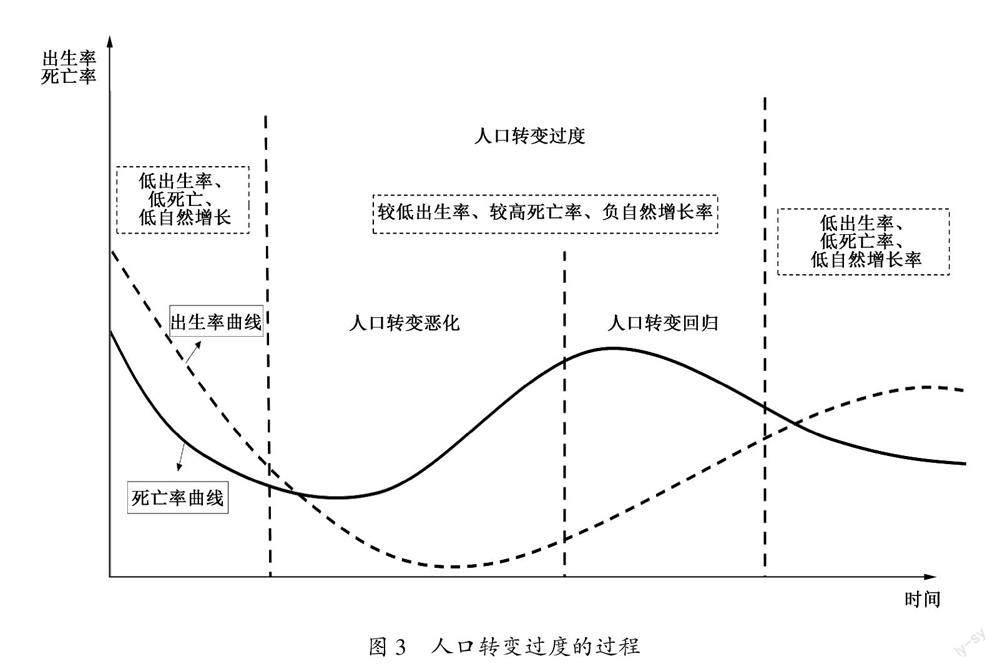

进一步考察人口转变过度本身,可以将其分为“人口转变恶化”和“人口转变回归”两个子阶段。虽然人类生育率下降到更替水平以下是人类发展过程中难以避免的现象,但是人类终究不会任由人口再生产水平长期持续低迷。人口再生产回升到更替水平,人口再生产模式走出“较低出生率、较高死亡率、负自然增长率”的不可持续模式是人类社会发展的必然趋势。

在人口转变恶化和人口转变回归两个阶段下,人口发展的总体特征都是“较低出生率、較高死亡率、负自然增长增率”,但是人口的出生率、死亡率和自然增长率的发展方向不一样。在人口转变恶化阶段,人口出生率下降并维持在较低水平,随着老年人口比例增加,人口死亡率则会上升并且维持在较高水平,人口规模则处于持续萎缩的态势。而在人口转变回归阶段,

生育率开始持续上升到更替水平,出生人口的数量和比重增加,老年人口的规模和占比下降,人口死亡率也因此下降,最终人口出生率高于人口死亡率,自然增长率由负增长转变为正增长,人类社会最终通过该阶段走出人口转变过度状态(见图3)。

回顾和展望世界百年的人口发展,自“二战”后经历了短暂的“婴儿潮”后,生育水平总体上就呈现出下降趋势。20世纪60年代以来,世界总和生育率从5左右下降到了当前的2.2左右,已经非常接近更替水平,粗出生率也从1950—1955年37‰左右的水平下降到了2015—2020年17‰左右的水平。虽然如此,由于世界各国发展差距巨大,加之人口增长的惯性作用,世界人口在短时间内不会出现负增长,但是人口增速将不断趋缓。根据《世界人口展望(2019)》的预测(见图4),在2100年之前的80年里,世界人口出生率将呈现出持续下降的趋势,到2100年约为11‰左右。而在这个过程中,世界人口死亡率则呈现上升的态势,2015—2020年世界人口平均死亡率为7.5‰左右,到2100年时则会增长到11‰。在这个过程中,人口自然增长率则将从当前的10‰左右的水平下降到2100年的0.5‰左右,人口规模无限趋近于零增长。因此,在未来100年里,世界人口发展的趋势是由 “低出生率、低死亡率、低自然增长率” 增长模式向“较低出生率、较高死亡率、负自然增长率”的方向转变,世界总体上要在2100年以后才会进入到人口转变过度状态。

虽然世界人口转变从整体上看较为缓慢,但是世界不同国家和地区人口转变的速度和进程与世界整体水平存在较大差异。一些传统发达国家已经处于人口转变过度状态,比世界平均水平快了一个世纪。以日本为例,1950—2100年的150年时间里,日本人口出生率总体上呈现出下降的趋势,

2020年以后趋于平缓,在7‰左右徘徊。日本人口死亡率则经历了先下降、后上升、再下降的发展趋势。21世纪初,日本的人口死亡率超过了人口出生率,出现人口负增长,进入人口转变过度状态。从联合国人口预测可以看到,在整个21世纪,日本的人口都将处于萎缩态势。欧洲的人口转变比日本更早,在20世纪90年代就进入人口负增长的状态,到2100年时欧洲人口死亡率依然高于出生率。从世界整体、欧洲和日本的人口转变历程可以看出,人口负增长是大多数国家难以避免的发展趋势。此外,由于目前人类社会正处于人口转变过度的早期,因而人口负增长将会持续至少上百年时间。

中国作为世界上最大的发展中国家,在过去四十年里经济发展迅速,社会也处于快速转型的过程。中国较为特殊的计划生育政策,使得中国的生育水平在经济发展早期就下降到较低水平,因而中国人口转变在某一时期具有一定的中国特色。但从更长远的历史视角来看,中国人口转变与世界总体特征差别不大。在2025年左右,中国人口出生率将低于人口死亡率,中国人口将迎来人口负增长

【依照《中华人民共和国2022年国民经济和社会发展统计公报》,2022年年末全国人口为141175万人,比上年末减少85万人。】,完全进入人口转变过度阶段。此后,如果生育没有明显提升到更替水平,那么中国人口将在较长一段时期内处于人口转变过度状态,中国人口也将处于持续萎缩过程中。此外,中国人的理想子女数在21世纪前十年就已经降至更替水平以下[14],这也意味着中国生育率在短期内很难上升到更替水平。但与大多数发达国家不同的是,中国当前依然是发展中国家,即便到2030年左右进入高收入国家行列,但人均收入水平与欧美、日本和韩国等发达国家相比依然存在较大差距,届时在人口负增长、人口老龄化日益严峻的情况下,如何促进经济发展持续提升、缩小与发达国家的收入差距将成为我国经济社会发展过程中的一大难题。

4. 人口转变过度的特点

第一,人口转变过度是在传统人口转变基础上人口进一步发展形成的,但又与传统人口转变存在明显差异。人类人口从超高生育水平下降到更替水平左右以后并没有停下,而是继续降到更替水平以下,部分国家甚至下降到极低水平。人口转变过度下的人口增长呈现出“较低出生率、较高死亡率、负自然增长率”的特征。这也意味着传统人口转变所形成的“低出生率、低死亡率、低自然增长”的人口增长模式不会持续太久,随着生育水平的继续下降,这一特点很快会被人口转变过度所取代。人口转变过度和传统人口转变下的人口发展存在明显差异,这两种状态是两种不同的人口发展模式,在传统人口转变状态下,人口规模呈现出爆发式增长,而在人口转变过度状态下,人口则会出现持续萎缩。

第二,人口转变过度阶段将持续较长时间。欧洲最早开启人类的工业化进程,经济发展水平较高,作为最早开启人类人口转变进程的大洲,生育下降到更替水平以下也最早发生在欧洲国家。20世纪70年代,一些西欧和南欧国家

的总和生育率降到更替水平以下,并且呈现出持续下降的趋势,德国、意大利、希腊等国家都下跌到了1.5以下,随后这一现象开始扩散到中欧和东欧国家,而且东亚的日本、韩国、新加坡等也都出现了这一现象。由于生育率持续低迷导致人口老龄化加重和劳动力短缺,同时意识到这一现象对人口长期发展带来的严重后果,絕大多数欧洲国家和亚洲发达国家都出台了纷繁复杂的家庭政策,试图鼓励生育,促进生育水平回升[19-21]。虽然这些政策或多或少对生育水平产生了一些影响,但是并没有促使生育显著回升到更替水平[22]。进入21世纪后,一些人口学家观察到部分欧洲国家生育水平出现了回升,但遗憾的是这一回升对促进生育率回升到更替水平的作用十分有限,而且近些年欧洲国家的总和生育率又不约而同地出现了回落[23]。除了生育水平持续低迷以外,部分国家育龄女性的理想生育子女数也下降到了更替水平以下,这意味着生育水平降到更替水平以下后,短时间内将难以上升到更替水平。低生育率将在未来很长一段时期内主导人类发展的进程。

第三,人口转变过度状态将成为未来世界各国人口发展的普遍特征。生育水平下降以后,实现人口长期均衡发展的合理生育水平应当长期稳定在更替水平左右。但是随着经济社会发展,当前世界上绝大多数发达国家的生育都下降到了更替水平以下,总和生育率在1到2之间,有的甚至长期低于1.5。此外,近些年越来越多发展中国家的生育也都降到了更替水平以下。2020年,世界平均的总和生育率已经降到了2.3以下,总和生育率降到2.1以下的国家已经超过了80个,其中近30个国家的总和生育率低于1.5,韩国的总和生育率已经连续两年跌破1,进入超低生育水平。而总和生育率高于2.1的国家绝大多数是欠发达国家,其中总和生育率高于4的国家多达36个,而这些国家中超过半数的人均GDP不足1000美元。如果现代化是人类社会发展的必然,那么欠发达国家无论早晚都会完成现代化进程,这就有理由相信,随着欠发达国家的经济发展和社会转型,世界平均生育水平还会继续下降,随着世界平均生育水平降到更替水平以下,人类社会真正进入“低生育率时代”[24-25]。与此同时,一些国家的人口死亡率也在21世纪初开始呈现出上升的趋势,世界也将随着这些变化普遍进入人口转变过度状态。

5. 人口转变过度形成的原因和机制

人口转变过度形成的直接原因在于生育下降到更替水平以下后难以回升到更替水平。而生育回升到更替水平之所以如此困难,根本原因在于维持高生育率的经济、社会和文化基础发生了改变。人类社会进入人口转变过度状态有深刻的社会经济原因,而且与传统人口转变的原因存在明显差异。在人类发展的漫长历史中,生产力水平较低,在与自然界的斗争中往往处于不利地位,死亡水平较高,为了保障种族延续,建立起了相应的社会制度——生育制度,当前人类普遍的生育制度遵循从结婚组成家庭、夫妻之间的两性关系,到生育后代、夫妻双方共同养育后代的模式[15,26]。

从传统人口转变来看,在经济发展和社会现代化转型过程中,生产力的发展和医疗卫生水平的提升促使人口死亡风险下降;科技的快速发展、知识的快速更新以及现代教育体系的建立促使养育孩子的各方面成本快速上升,夫妻双方基于收益与成本的考虑会选择少生孩子,用提高孩子质量的方式替代孩子数量的作用,进而实现家庭效用的最大化,生育意愿和生育水平随之下降[27-28]。在传统人口转变过程中,家庭内部的理性决策是导致生育水平下降的主要原因,故而传统人口转变在家庭内部实现。而这一时期婚姻家庭的特征是男女普遍结婚、婚姻较为稳定、离婚率较低[29],但同时出现了婚育年龄推迟和家庭小型化的特点[30]。

人类生产力的进一步提高和社会经济持续发展促使人类逐渐进入后工业社会,后工业社会下社会形态和思想观念与工业社会存在明显差异。首先,生产力的发展使得国家有能力建立为每一个人提供“从摇篮到坟墓”的福利制度,生育的保险功能丧失。而收入水平的提高则使得人类的需求层次逐渐提升到自我实现的层次,个人主义价值观兴起,个体的自主性不断增强,关注自我发展、追求自我价值的实现成为普遍的生活方式[31]。其次,女权主义运动的兴起促使越来越多的女性关注政治经济方面的权利,追求更加平等的受教育权、劳动参与权和职业发展权,而女权主义在生育自主权、性自主权等方面的发展更是突破了传统性别关系的束缚,两性关系不再稳定[32]。最后,20世纪60年代在西方社会兴起的性解放运动也直接挑战了传统性观念和性道德,普遍改变了个人价值观,直接引起了西方国家在两性关系、婚姻、家庭等与性相关领域的变革[33]。后工业社会的这些变化直接导致晚婚、离婚和不婚比例增加。2010年,日本30—34岁未婚妇女的比例已经高达35%,35—39岁的未婚妇女也高达23%,而欧盟部分国家30—34岁女性人口中未婚比例在21世纪初就已经高达22%—55%。同居现象和不稳定伴侣现象的流行也是后工业社会的一个发展趋势,例如20世纪90年代末,部分北欧国家16—29岁年轻人口的同居比例已经在30%—50%[34]。中国作为发展中国家也出现了类似的趋势,超过四分之一20世纪80年代出生的男性和女性在初婚前都有过同居经历[35]。除此之外,在社会转型过程中,生育也逐渐由人类的社会责任转变为个人的自由选择。进入后工业社会后,生产力继续发展和个人主义兴起,传统婚姻家庭的功能弱化,传统生育制度逐渐瓦解,是人类生育率在未来较长时期内保持在较低水平的内在原因(见图5)。

人类社会之所以会长期处于人口转变过度状态,还在于人口负增长的三个“自我强化机制”,这三个机制都会促使出生人口数持续减少[6,36]。第一种是社会学机制。少生或不生的生育观念会代际传递,年轻一辈的生育观念和生育行为容易受到上一辈的影响。第二种是经济学机制。相对收入减少会导致生育水平下降。当生育水平下降和人口老龄化水平加深,家庭和社会需要拿出更多的收入赡养老人,这在客观上导致家庭的相对收入减少,进而会对人类生育产生抑制效果。第三种是人口学机制。

人类生育率下降到更替水平以后,下一代潜在母亲的数量会比上一代少,从而使得出生人口数进一步减少,引发人口负增长惯性。这三种机制都会使生育水平难以提升,进而导致人口转变过度状态持续更长时间。

6. 人口转变过度的未来

如前所述,人类社会走出人口转变过度状态的关键在于人类自身的再生产水平回升到世代更替水平,而这又取决于未来人类生产力的发展及其生产关系的变革。

首先,从人类生产力发展来看,自工业革命以来,人类不仅掌握了通过推动科技进步促使物质资料極大丰富这个关键性因素,科技进步反过来也帮助人类从一些原始的束缚中解放出来。以人口增长与物质资料增长的关系为例,近两百年来人类生产力的快速发展已经打破了马尔萨斯关于物质资料算数级数增长的论断,物质资料在过去百年里事实上已经呈现几何级数增长,虽然这种增长方式在新马尔萨斯主义者看来是一种不可持续的“过冲增长”[37],但这已经成为一种不可否认的现实。除此之外,避孕与节育技术的发展与普及还把人类从两性间的情欲与生育之间的必然联系中解放出来,人类生产力的发展使得人类彻底将生育的自由掌握在自己手中,这也是过去几千年人类社会中未曾有过的情况。

近几十年来,生产力的发展及其上层建筑的变革也依然在潜移默化地改变着人类社会的方方面面。随着社会分工的深入,很多家庭原有的功能正在弱化甚至被市场所取代。例如,社会保障制度的建立已经逐步取代家庭的养老和其他保障功能;教育体系的建立则使得家庭的教育功能日益弱化;即使在孩子学龄前,托儿所等类似的社会化和市场化机构也正在替代父母对孩子的陪伴;

甚至在婴幼儿的喂养上,母亲也可以在母乳喂养和奶粉喂养上自由作出选择。那么未来科学技术和生产力发展是否还能做得更多?答案几乎是肯定的,例如,育龄妇女从怀孕到生育是一个漫长且存在风险的过程,一些夫妻不孕不育,目前的一些生育辅助技术在一定程度上解决了上述问题带来的困扰。那么,随着人类生产力的不断进步,未来个人是否可以从人类自身再生产中解放出来呢?答案是可能的。届时,人类自身的再生产对生育的依赖将逐渐减弱,相应的技术和工具将会逐步取代育龄妇女繁重的生育劳动。同时,生产力的发展也能够一定程度上解决当前青年群体所面临的儿童养育困境。

其次,从生产关系和人类认识层面来看,如果站在未来一两百年后的历史节点上,会发现过去四五百年的人类人口发展史是人口规模大起大落的发展史,并且这个过程给人类发展带来了各种危机。从18世纪到21世纪,三百年左右的时间里,人类人口规模从不到十亿暴增到近百亿,为了养活这么多人口,人类疯狂开采资源、大肆破坏环境,导致全球变暖、生物多样性消失,人类生存环境遭到了严重的破坏,人口与资源环境的矛盾对经济社会的可持续发展产生了严重的威胁。但是从21世纪后半叶到22世纪,随着越来越多国家的生育率降到更替水平以下,人口老龄化加剧,人口出现负增长,社会保障负担加重,老龄化与少子化危机并存,这也对人类社会的健康发展构成了较为严峻的威胁。届时,在面对这样一个人口发展的历史,从人类认识层面上看,稳定的人口规模、更替水平左右的人类再生产也就自然会成为当时社会共同追求的目标。人类在社会制度、社会伦理等认识层面也需要随之发生变革,以适应人类生产力的发展和人类人口追求的目标。

由此可见,工业革命后人类生产力的快速发展引发了人口转变,从而改变了物质资料生产模式和人类自身的再生产模式,摆脱了马尔萨斯陷阱。但生产力的发展也导致了人类自身再生产水平持续走低,促使人类人口发展进入人口转变过度状态。而人类社会要想走出人口转变过度状态,依然需要依靠生产力的进一步发展及其所带来的生产关系的变革。

四、结论与讨论

根据当前世界人口发展新趋势,在传统人口转变的理论框架和最新相关人口理论的基础上,我们提出人口转变过度的理论,认为传统人口转变结束后,还存在一个相对独立的人口转变过度的人口发展阶段,该理论一方面为当前人口负增长提供了新的理论视角,另一方面对我国人口发展具有理论和政策启示意义。

第一,随着人类自身的再生产水平持续降到世代更替水平以下,一些国家的人口增长很快出现 “较低出生率、较高死亡率、负自然增长率”的新特点。传统人口转变过程中出现的“低出生率、低死亡率、低自然增长率”的人口增长特征只是暂时的,人口转变也没有因此而停止。而这一人口发展新特点有着生产力发展和社会转型的深层次原因,我们将其称为人口转变过度。由于人口转变过度的存在,当前世界各国的人口转变远未完成。但是人类社会不可能永远处于人口负增长状态,人口再生产模式终究会提升到更替水平,彼时,人口出生率会再次高于人口死亡率,人口自然增长率也会逐渐由负增长转变为正增长。因此,人口转变过度又可以分为“人口转变恶化”和“人口转变回归”两个分阶段。

第二,人口转变过度是在传统人口转变基础上人口进一步发展而形成的,但又与传统人口转变存在明显差异,是一个相对独立的人口发展阶段。在过去两百年的传统人口转变过程中,人类人口出现爆发式增长。但随着越来越多国家的生育率降到更替水平以下并长期保持较低水平,人类人口转变进入人口转变过度状态,人类人口将出现持续萎缩的态势。但无论是人口爆发式增长,还是人口持续萎缩,都会对社会发展产生深刻的影响,社会发展可能因此面临不同挑战,这要求及时转变观念,并采取积极的应对措施。

第三,人口转变过度的成因在于维持高生育率的经济、社会和文化基础发生了改变,这是生产力进一步提高和社会经济持续发展所产生的客观结果。当前世界上大多数国家的生育率在降到更替水平以后还在继续下降,且短时间内难以明显提升,因而人口转变过度和未来人类人口负增长具有长期性和普遍性。同时,人口发展的自有规律也会进一步强化人口转变过度状态。人类社会走出人口转变过度状态的关键也在于生产力的进一步发展和生产关系的进一步变革,生产力的进一步发展可以为人类自身再生产水平稳定在世代更替水平左右提供更多可能的方式,而社会制度、社会伦理则需要与人类人口追求的目标相适应。

第四,世界各国人口转变的进程存在明显差异,整个世界要完全走出人口转变过度也还需要至少上百年时间。当前,虽然部分发达国家和少数发展中国家已经进入人口转变过度状态,但一些欠发达国家还处于人口转变的初期。大多数欧洲国家和部分亚洲发达国家早在20世纪80年代左右其生育率就降到了更替水平以下,进入21世纪以后纷纷出现人口负增长。但当前一些欠发达国家的

生育水平依然居高不下,人口增长过快依然是这些国家面临的主要问题。世界人口总体上也要在2100年以后才会出现负增长。因此,即使部分国家在未来某一时期实现人口再生产水平回升,率先走出人口转变过度状态,整个世界要完全走出人口转变过度也还需要至少上百年时间。

参考文献:

[1]郭志刚, 王军.中国人口发展战略研究中的分歧与演进[J]. 国际经济评论, 2020(4): 38-53.

[2]翟振武, 陈卫. 1990年代中国生育水平研究[J]. 人口研究, 2007(1): 19-32.

[3]陈友华,苗国.意料之外与情理之中:单独二孩政策为何遇冷[J].探索与争鸣,2015(2): 48-53.

[4]乔晓春.从“单独二孩”政策执行效果看未来生育政策的选择[J].中国人口科学,2015(2): 26-33.

[5]风笑天. “全面二孩”政策实施效果:现有评价分析及其思考[J]. 东南大学学报(哲学社会科学版), 2020

(5): 103-111.

[6]LUTZ W, SKIRBEKK V. Policies addressing the tempo effect in low-fertility countries[J]. Population and Development Review, 2005,31(4):699-720.

[7]吴帆. 低生育率陷阱究竟是否存在?——对后生育率转变国家(地区)生育率长期变化趋势的观察[J]. 人口研究, 2019(4): 50-60.

[8]BONGAARTS J,FEENEY G. On the quantum and tempo of fertility[J]. Population and Development Review,1998,24(2): 271-291.

[9]靳永爱.低生育率陷阱:理论、事实与启示[J].人口研究, 2014(1): 3-17.

[10]LESTHAEGHE R. The unfolding story of the second demographic transition[J]. Population and Development Review, 2010,26(2):211-251.

[11]吳帆, 林川. 欧洲第二次人口转变理论及其对中国的启示[J].南开学报(哲学社会科学版), 2013(6): 52-61.

[12]COLEMAN D. Immigration and ethnic change in low-fertility countries: a third demographic transition [J].Population and Development Review, 2006,32(3): 401-446.

[13]吴帆. 生育意愿研究:理论与实证[J].社会学研究, 2020(4): 218-240.

[14]侯佳伟,黄四林,辛自强,等. 中国人口生育意愿变迁:1980—2011[J].中国社会科学, 2014(4):78-97.

[15]恩格斯. 家庭私有制和国家的起源[M]. 北京:人民出版社, 2018:4-5.

[16]HARTTGEN K, VOLLMER S. A reversal in the relationship of human development with fertility? [J]. Demography, 2013,51(1):173-184.

[17]LUCI-GREULICH A, THVENON O. Does economic advancement “cause” a re-increase in fertility? an empirical analysis for OECD countries (1960-2007) [J]. European Journal of Population, 2014, 30(2):187-221.

[18]FURUOKA F. Looking for a J-shaped development-fertility relationship: do advances in development really reverse fertility declines?[J]. Economics Bulletin, 2009,29(4):3067-3074.

[19]吴帆. 欧洲家庭政策与生育率变化——兼论中国低生育率陷阱的风险[J]. 社会学研究, 2016(1): 49-72,243.

[20]郑真真.生育转变的多重推动力:从亚洲看中国[J]. 中国社会学,2021(3): 65-85,205.

[21]茅倬彦, 王嘉晨, 吴美玲. 欧洲生育支持政策效果的评估及启示——基于模糊集定性比较的分析[J]. 人口与经济, 2021(2): 13-26.

[22]HARKNETT K, BILLARI F C, MEDALIA C. Do family support environments influence fertility? evidence from 20 European countries[J]. European Journal of Population, 2014,30(1):1-33.

[23]林宝, 谢楚楚. 应对低生育率问题的国际经验及启示[J]. 北京工业大学学报(社会科学版), 2019(4): 29-39.

[24]TAYLOR M. Low fertility at the turn of the twenty-first century[J]. Annual Review of Sociology, 2006,32(1):375-399.

[25]GOLDSTEIN J, LUTZ W. TESTA M R. The emergence of sub-replacement family size ideals in Europe[J]. Population Research and Policy Review, 2003,22(5):479-496.

[26]费孝通.生育制度[M].北京: 北京联合出版公司,2021:45-73.

[27]SIEGERS J J. An economic analysis of fertility [J]. De Economist, 1987, 135(1):94-111.

[28]石人炳.人口转变:一个可以无限拓展的概念?[J]. 人口研究, 2012(2): 11-18.

[29]翟振武, 刘雯莉. 中国人真的都不结婚了吗——从队列的视角看中国人的结婚和不婚[J]. 探索与争鸣, 2020(2): 122-130,160.

[30]郭志刚. 关于中国家庭户变化的探讨与分析[J]. 中国人口科学, 2008(3):2-10.

[31]刘爽, 卫银霞, 任慧. 从一次人口转变到二次人口转变[J]. 人口研究, 2012(1): 15-24.

[32]COLEMAN D. Why we dont have to believe without doubting in the

“second demographic transition”: some agnostic comments [J]. Vienna Yearbook of Population Research, 2004,2(1):11-24.

[33]SOBOTKA T. The diverse faces of the second demographic transition in Europe [J]. Demographic Research, 2008, 19(9):171-224.

[34]CALDWELL J C.Three fertility compromises and two transition[J].Population Research and Policy Review, 2008, 27(4):427-446.

[35]於嘉, 謝宇. 中国的第二次人口转变[J]. 人口研究, 2019(5): 3-16.

[36]BHROLCHIN M N. Tempo and the TFR[J]. Demography, 2011, 48(3):841-861.

[37]德内拉·梅多斯, 乔根·兰德斯, 丹尼斯·梅多斯. 增长的极限[M].

李涛,等译. 北京:机械工业出版社,2013:16-36.

Excessive Demographic Transition: Rethinking the Traditional

Demographic Transition with Negative Population Growth

ZHOU Wen

(School of Economics, Guizhou University of Finance and Economics,

Guizhou 550025, China)

Abstract: According to the new trend of population development in the world, this paper proposes a theory of

excessive demographic transition based on the theoretical framework of traditional demographic transition, and

thinks that the demographic transition of human is far from completed. With the continuous decline of fertility in various countries, population development has shown the characteristics of a “lower birth rate, higher mortality rate and negative natural growth rate”, which is gradually spreading from developed countries to other countries. We call this characteristic of population development

“excessive demographic transition”. Firstly, the existence of the excessive demographic transition means that

“low birth rate, low mortality rate and low natural growth rate” in traditional demographic transition is not the final form of population development. However, human society can not always be in the state of negative population growth, and the level of human reproduction will eventually rise to around the replacement level, so the excessive demographic transition can be divided into two sub-stages:“deterioration of demographic transition” and

“return of demographic transition”. Secondly, although the excessive demographic transition is formed on the basis of traditional demographic transition, it is a relatively independent stage of population development, and the main feature is the continuous negative growth of population size. Thirdly, the reason for the excessive demographic transition is that the economic, social and cultural basis for maintaining high fertility has changed, which is the objective result of the further improvement of social productivity and the sustainable development of social economy. The key for mankind to get out of the excessive demographic transition is that the level of population reproduction will rise and remain stable at the level of generational replacement for a long time, which still depends on the further development of productivity and establishing the corresponding production relations. Finally, there are obvious differences in the process of demographic transition among countries in the world. Even if some countries realize that the level of population reproduction will rise to the replacement level in a certain period in the future, and take the lead in getting out of the excessive demographic transition, it will take at least a hundred years for the whole world to completely get out of the excessive demographic transition. The above understanding provides a new theoretical perspective for understanding the past and future population development of the human.

Keywords:demographic transition theory;excessive demographic transition;population reproduction;negative population growth

[責任编辑 崔子涵,方 志]