中国辞书评论三十年(1992~2022)

郎晶晶

提要辞书评论是辞书理论研究的重要组成部分。中国辞书学会成立30年来,辞书评论蓬勃发展,但从发表的论文来看,对辞书评论理论的探讨较少,绝大多数论文是关于辞书评论本体发展的研究。30年来辞书评论研究的主要特点如下:关注了各类型辞书的编纂优势,有助于同类型辞书的编纂修订;关注了劣质辞书,但批评类文章相对较少;关注了最新出版的辞书,但覆盖面仍有限;多从微观内容与宏观两方面评论辞书,对辞书编纂工艺和体例等关注较少。辞书界应认识到辞书评论对于辞书编纂及修订的重要辅助作用,推动中国辞书评论的发展:加强辞书评论理论研究,敢于批判;坚持打击劣质辞书,褒奖优质辞书;关注辞书评论的新兴主体,加强专业编辑的辞书评论能力。

关键词辞书评论;三十年;辞书编纂;辞书研究

中图分类号 H002 文献标识码 A 文章编号2096-1014(2023)03-0082-11

DOI 10.19689/j.cnki.cn10-1361/h.20230307

Three Decades of Critical Evaluation of Chinese Dictionary Development (1992–2022)

Lang Jingjing

Abstract In the 30 years since the establishment of the China Dictionary Association, dictionary criticism and review as a research cause has seen dynamic development. However, relatively little has been found in exploration of theoretical pursuance of dictionary criticism, the vast majority of papers are on the development of dictionary perse. The main ?ndings can be summarized as follows: The compilation advantages of various dictionaries summarized are helpful for the revision of similar dictionaries; criticism of the poor quality of dictionary production is relatively rare in articles focusing on dictionary making; the coverage of the latest published dictionary is quite limited; less attention has been paid to the process and style of dictionary compilation. It is proposed to realize the importance of supplementary role for work related to criticism of dictionary compilation and revision, and its contribution to the development of dictionary criticism in China. In the future, dictionary criticism should spare no e?ort in rejecting poor-quality dictionaries and awarding high-quality ones. At the same time, attention should be paid to the emerging subjects while strengthening professional editors ability for criticism.

Keywords dictionary criticism; thirty years; lexicography; theoretical research

中国辞书学会成立至今,中国的辞书事业不断发展,取得了很大的成绩和进步。本文以1992年中国辞书学会成立为起点,描写、分析1992~2022年约30年间中国辞书评论领域整体的发展情况,分析其特点及存在的问题,并对辞书评论未来的发展提出建议。

“辞书评论”(dictionary review)是2011年公布的语言学名词 a ,其定义为“从辞书理论和使用等方面对辞书的编纂质量、功能特征等进行评价,是辞书理论研究的重要组成部分”。简单来说,辞书评论即对某一部或某几部辞书宏观或某一微观领域进行批评或议论的文章 b ,但不包含对编纂理论、编纂方法、收词、释义、书证等的具体研究 c 。如江蓝生《〈近代汉语词典〉的新境界》从汉语辞书史、词汇史的角度介绍和评价了白维国主编的《近代汉语词典》,认为该词典在编纂理念、资料基础、释义、配例等方面都达到了新高度、新境界,超过了以往的同类词典。文中举例介绍了该词典收词、释义、配例等方面的亮点和创新之处,也指出其存在的一些瑕疵和疏失。文章从宏观上对该词典进行了评论,虽有对收词、释义等方面的论述,但并未涉及对某一具体问题的深入研究。本文的主要研究对象即此类文章。

一、辞书评论研究状况

辞书事业蓬勃发展的30年,也是辞书评论蓬勃发展的30年。下面从辞书评论理论的研究和辞书评论本体的发展两个维度对辞书评论研究发展的整体情况试做分析。

(一)辞书评论理论研究状况

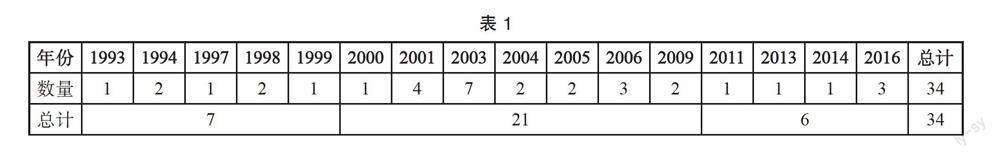

辞书评论理论研究,可以为具体的辞书评论提供评论标准、评论目的、评论方法等理论指导。笔者以“辞书/辞典/词典/字典+评论/评价/批评”等为关键词,使用NoteExpress软件,在中国知网检索 d ,在筛除掉无关论文后,仅得到34篇有关辞书评论理论的论文(见表1)。

可见从理论层面对辞书评论的探讨相对较少。其中期刊论文30篇,学位论文1篇,会议(集)论文3篇。21世纪第一个10年是发文数量最多的时期,共21篇,占总数的61.76%,特别是2003年,共发表7篇(这是因为当年《辞书研究》第1期集中刊发了5篇关于“辞书评论理论研究”的文章)。最近6年则未见新的理论性文章发表。

从这34篇有关辞书评论理论的文章具体内容看,关注方向大致如下。

1.对基本概念的讨论

30年间,学界对于辞书评论的定义、对象、类型、作用/目的等已经达成了一定的共识,取得了较充分的成果。(1)定义。确认了辞书评论是图书评论的组成部分,是辞书研究的一个分支,是按一定标准对评论对象的内容、性质、编纂形式等各个方面做出科学评估、客观评价。(2)对象。辞书评论的对象依据不同标准可分为多种:如按辞书类型可分为语文、专科、百科辞书等;按语种可分为单语、双语、多语辞书;按体量可分为大型、中型、小型辞书;等等。(3)类型。依据不同的标准也可分為多种:如按辞书内容可分为微观和宏观评论;按文体可分为文章类、读者来信类、序跋类、专书类评论等;按评论目的可分为学术性和商业性评论;按评论对象数量可分为单部评论和多部评论;按评论方法可分为共时和历时评论;等等。需要特别指出,各种形式的辞书评奖也是辞书评论的一种延伸,一种外化形式。(4)作用/目的。辞书评论能够指出所评对象的优劣,指出其改进的方向和方法;推荐优质辞书,批评劣质辞书,规范、监督、净化、引导市场;深化研究,完善理论,促进辞书编纂理论和实践的发展。

讨论基本概念的重要文章有章宜华、黄建华《关于双语词典评奖的几点思考》,冯克江《辞书评论问题述评》,罗思明、曹杰旺《词典批评类型与理论构建》,何华连《概说辞书评论》,陆锡兴《论辞书评论在辞书学中的作用》等。另外,何家宁、李茜《辞书评论的宏观理论模式》构建了包括评论性质、目的、对象、原则等9个细类的辞书评论理论模式;徐祖友《辞书评论漫议》从辞书评论的定义和目的、辞书评论的性质、辞书评论的种类、辞书评论的作用,以及辞书评论所取得的成就和存在的问题等5个方面进行了论说,是辞书评论理论类文章中论述最全面的一篇。

2.对具体领域的关注

辞书评价体系的构建是辞书评论理论研究中的热点。许多单篇文章对该问题有具体细致的论述,可以分为对上层“理论构建/模型”和下层具体评价标准的论述。前者如冯克江、吴含《多维辞书评价体系的构建》提出了以评价性质、目的、作者、标准、原则、方法、方式等11个细类构建的多维评价体系,并认为“多维”还应体现在这些构成部分的多样性上,例如利用“评价方法”进行辞书评价,就应当采取多种评价方法的综合运用,以达到理想的评价效果;胡文飞、王娇《用户认知视角下汉英词典多维评价体系的构建》基于接受美学和涌现理论,从评价主体、评价客体、评价范式和评价准则4个维度系统构建了汉英词典多维评价体系。后者如陈楚祥《词典评价标准十题》提出了辞书评价的10个具体标准,认为应从“宗旨是否明确、收词是否全面、立目是否合理、义项是否分明、释义是否精当、注释是否完备、术语是否标准、参见是否严密、例证是否典型、检索是否便捷”等方面评价一部词典的优劣。

对双语词典评价的思考也是辞书评价体系的构建中的一个小热点。除去与语文辞书评论的众多共同点以外,学界也注意到了双语词典的特殊性,如外向型与内向型之别、双解与双语之别等,认为要关注其在选词立目、词目编排及释文上的特殊性,考虑非母语读者使用和理解的便利。相关文章如魏向清《关于构建双语词典批评理论体系的思考》、王娇、胡文飞《汉英词典评论研究、现状分析与结构描述》。

这些辞书评价体系/理论模型和具体评价标准总体较为相近,也比较全面,无疑为辞书评论研究指明了发展方向,也为辞书编纂者提供了检验自身内容优劣的标准。

3.辞书评论的现状和展望

对辞书评论现状的概述和对其未来发展的展望也是学界较为关注的问题。学者多从辞书评论的现状、存在的问题和改进方法3个角度综述我国近30年不同时期辞书评论的总体情况,为最大限度发挥辞书评论对辞书编纂实践、理论与历史研究的积极推进作用提供了理论支持。主要观点为我国辞书评论虽然已取得了一定成果,但评论意识不强,评论理论相对陈旧或缺乏理论指导,比较研究相对薄弱,高质量评论性文章较少,学术性不强,评论队伍人员不足,落后于辞书编纂的发展等。相关文章如邹酆《论我国辞书评论的现状、任务和改进途径》、万宝花《我国辞书评论的现状及其发展对策》等。

4.其他

除此之外,还有些文章关注了对劣质辞书的评论、辞书评论中的读者意识、辞书评论写作等领域,但成果相对较少,如高兴《辞书评论写作漫谈》《加强辞书评论监督辞书质量》,武继红《论学习词典批评与读者意识》等。

(二)辞书评论本体发展状况

1.发文数量

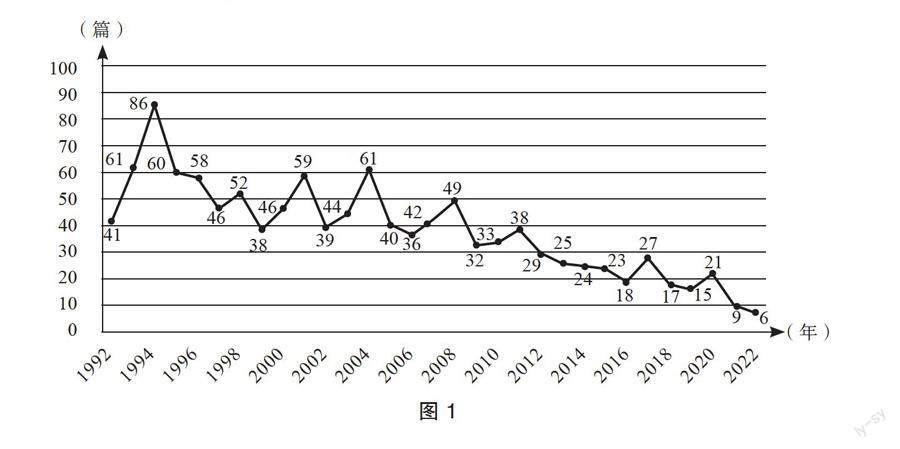

我们以“辞书/词典/字典/电子词典+评/评介/述评/评述/评价”等为关键词,使用NoteExpress软件,筛除掉无关论文后,在中国知网检索到1175篇有关辞书评论本体的论文。

20世纪90年代和21世纪第一个10年,辞书评论本体类论文数量基本相当,但近10年的论文数量有比较明显的下降。图1清晰地显示了这一趋势。

2.研究对象

从表2具体的统计数据来看,专科词典、语文词典、汉外词典(特别是汉英词典)评论是辞书评论类文章数量最多的类别。而从每类的总体发文数量看,与上文所论的总趋势一致,近10年都呈减少的趋势。

3.撰写方式与角度

(1)单部辞书评论

对单部辞书的整体评论是本体研究中最为常见的。文章多从宏观角度对一部辞书的整体情况进行概说,包括编纂缘起、编纂方式、体例、收词立目、释文、书证、注音、排序方式、凡例、索引、附加信息等,并归纳总结其特点优势,最后简单提及尚可改进的部分,有些还兼及辞书编纂理论,做了理论提升。如汪维辉《〈元语言词典〉评介》从体例、收词、释义、例证等方面对《元语言词典》进行了全面评价,认为该词典“谨严精审”,并提出了该词典释义尚存的一些问题,进而探讨了断代词典的收词和编纂方式问题。又如李如龙《谈汉语方言的比较研究——兼评〈汉语方言大词典〉》 a 从比较研究对方言学科的重要性入手,认为《汉语方言大词典》在方言词的系统收录、释义、注音方面很有特点,是方言比较研究的最好材料。再如黄芳《〈新世纪法汉大词典〉评介》从收词丰富、例证典范、兼及百科三方面论述了《新世纪法汉大词典》的编纂特色,从体例、内容上探讨了该词典尚存的问题,最后提出了“增设插图、加强口语比重”等建议。

就单部辞书的某一或某几个微观领域进行评论的文章也不在少数,除文章题目中直接点出所评方面外,还多采用“兼评”的方式。这一类的评论文章虽未对评论对象的整体优劣做出评价,但对其中的某一或某几个微观领域的细致分析,能让读者和辞书编纂及研究者更清晰地了解该辞书的编纂特点和方式以及存在的问题。如苏少波《轻声音和文白音的规范问题——兼评新版〈现代汉语词典〉的部分注音》主要就《现代汉语词典》(第3版)轻声读音和文白读音的问题进行了探讨,只涉及了注音问题,而未谈及该辞书的其他方面。又如范文斌《浅谈词典中的插图——兼评〈 DK.牛津英语图解大词典〉》详细评述了《DK.牛津英语图解大词典》中插图的作用,如准确性、实用性、多样性等,并提出了一些思考,但未涉及该词典的其他方面。

此外,学界还特别关注国内外系列辞书的编纂出版情况,每一次有新版出版,都会有多篇或宏观或微观的评论文章 b。如:陈尚君《新版〈辞海〉是當代中国学术的重要坐标》、巢峰《一项迎接21世纪的换代性产品——1999年版〈辞海〉》、王岳《论1999年版〈辞海〉彩图本实现文图并重的飞跃》;曾泰元、赵连振《试论英语词典里的中国形象变迁——兼评〈朗文当代英语词典〉(第5版)中国例证的选择》,徐婷婷《以学习者需求为导向强化编码功能——〈朗文当代英语词典〉(第五版)评介》,徐海《评新版〈朗文当代英语词典〉》,李红梅《评〈朗文当代英语词典〉第四版》,陈燕《〈朗文当代英语词典〉(第五版)评介》;韩俊平《大学英语学习中一本不可多得的工具书——评〈牛津高阶英汉双解词典〉(第四版)》,刘江雪《评〈牛津高阶英汉双解词典〉第五版》,张申艳《一本学习英语不可或缺的案头词典——评〈牛津高阶英汉双解词典〉第六版》,戴芙蓉《评〈牛津高阶英汉双解词典〉(第六版)中的插图》,周彩萍《对应词翻译当细酌——浅评〈牛津高阶英汉双解词典〉第7版的对应词翻译》,项凝霜《论词典的认知构架及其在词汇习得中的作用——兼评〈牛津高阶英汉双解词典(第七版)〉》,谢诗琳《与时俱进创新实用——新版〈牛津高阶英汉双解词典〉述评》等。

单部辞书的评论文章从宏观和微观两个角度对已有辞书进行了整体的总结和细节的剖析,除了对新出辞书有推介作用外,对于后续同类辞书的编纂和修订也有很好的借鉴作用。对于优质的大中型重点辞书,特别是系列辞书的关注,也有利于总结辞书编纂经验,指导后续修订版及新版的编纂出版。

(2)多部辞书比较评论

随着辞书评论理论的不断发展和深入,对于各种类型辞书的比较评论也逐渐引起了学界的重视。

有同语种同类型辞书的比较评论,这也是比较评论中最常见的。如:汪家镕《〈辞源〉、〈辞海〉的开创性》评论对象为两部同语种同类型辞书,文章梳理了《辞源》《辞海》这两部先后出版于20世纪初和20世纪30年代的我国重要语文辞书的编纂历程,强调了两部纯粹原创辞书的重要性和对我国文化的贡献。史建桥《两部有特色而实用的古汉语字典——评〈简明古汉语字典〉和〈古汉语常用字字典〉(修订版)》评论了两部同语种同类型的古汉语字典,从框架设计、释义和例证3个方面对两部字典的成就及特色做了具体分析。文中列举了两部字典中的大量例证进行对比说明,认为它们是当时古汉语辞书中较有特色、颇具影响的两部。杨成虎《从词典用户角度评述〈汉英大辞典〉(第二版)与〈新世纪汉英大词典〉》研究了“以词典用户为中心”的词典编纂理念在《汉英大辞典》《新世纪汉英大词典》两部词典中的体现,认为新、全、便是它们作为当时国内新近出版的最具有代表性的汉英词典兼具的特点。

有不同语种同类型辞书的比较评论。如:柳凤运《〈现代汉语词典〉与〈简明牛津英语词典〉》评论了两部规模、定位特色、编纂过程、影响力都十分近似的辞书,谈到了《现代汉语词典》编纂初期对《简明牛津英语词典》的借鉴,以及中西方两部辞书各自的特点。

有同一作者相似类型辞书的比较评论。如:王大新《砥砺十载功在千秋——评〈哈尔滨话音档〉〈哈尔滨方言词典〉〈哈尔滨市志·方言志〉》对尹世超所著3部工具书在哈尔滨方言声韵系统、词汇、语法等方面的描写做了具体论述,认为这3部辞书是具有较高学术水准的描写性方言著作,同时也提出了它们存在的一些问题。

也有系列辞书不同版本的比较评论。如:苏新春《〈现代汉语词典〉版本研究价值及“现汉学”余想——写于“纪念〈现代汉语词典〉正式出版四十周年”之际》探讨了《现代汉语词典》至今7个版本所反映的我国40年的社会变化与思想观念变化,认为其是彰显改革开放新时代来临的一部标志性工具书。罗永胜、杨劲松《从用户视角探索英语学习词典语法标注的发展趋势——兼评历版〈牛津高阶学习词典〉中的语法标注》评述了1948年《牛津高阶学习词典》第1版到2005年光盘版共7个版本语法标注的特色,并探讨了未来学习词典中语法标注的发展趋势。

文章或主要论及多个评论对象的优点,或通过比较推介其中更优质的一部,或总结系列辞书的编纂经验等。多部辞书的评论性文章相较单部辞书的评论文章视野更为开阔,不论是同语种同类辞书的评价,不同语种同类辞书的评价,同一作者相似类型辞书的比较评论,抑或是系列辞书不同版本的比较评论,都能从共时和历时两个维度对评论对象展开研究,总结的宏观及微观编纂经验有利于辞书编纂研究者和读者判断辞书的优劣,以及了解系列辞书的编纂历史及传承过程。

二、研究特点

陈伟(2003)认为辞书评论本质上是理论词典学(academic lexicography)的一个分支,属于元词典学(meta-lexicography)范畴。其实践效用和研究价值至少体现在以下3个方面:(1)介绍和推荐新辞书、好辞书;(2)评优批劣,促进提高辞书编纂质量;(3)丰富、拓展元词典学理论。通过对以上各类辞书评论文章的具体分析,我们也可以发现30年来辞书评论有如下一些特点。

(一)关注了各类型辞书的编纂优势,有助于同类型辞书的编纂修订

30年间的辞书评论本体类文章可以说已经涵盖了各个领域、各种类型辞书的编纂方法和特点。通过这些文章,我们基本能对如何编纂某一类辞书有大概的认识。如通过对《壮族百科辞典》的评论文章,我们能了解到该辞典的编排体例和释义特点:按学科分为22个门类,依学科的内在联系进行编排;每个学科开头设有概述条,每个门类下面又设有若干个小类,然后再具体到词目;还独创了分类总目,便于读者检索(杨晓儒1994)。释文的内容要丰富、完备,尽可能考证词源,讲究演变、发展,介绍各种代表性观点和意见,多角度、全方位地说明词目的具体内涵(杨晓儒1993)。

辞书编纂有共性也有个性,如专科类、百科类辞书在编纂时所采用的编纂方式和工艺都会因所涉及的专科、百科领域不同而有所不同;语文类辞书的品种、呈现样式和编纂模式近年也不断发展。评论类文章多能提炼其宏观、微观的编纂特点,指出其独特的编纂特色及优点,不但有助于同类辞书编纂者借鉴,也有利于读者更好地使用各类辞书。此外,评论者在文章中提出的问题,也有助于编纂者在后续的修订再版过程中加以改正。

(二)关注了劣质辞书,但批评类文章相对较少

《辞书研究》1994年刊登过一组“中国辞书学会首届年会暨第四届全国辞书学研讨会”专辑文章,而当年学会会议的主题之一及这一专辑的重点即对王同亿系列辞书的批评。会议上及该专辑批评了王同亿出版的《语言大典》《新现代汉语词典》《现代汉语大词典》等一系列劣质辞书,认为这些词典存在大量抄袭、粗制滥造、谬误百出、质量低劣等问题(徐庆凯1994,晁继周1994)。除此之外,还有多篇评论性文章,如鲍克怡《欺世之作〈语言大典〉剖析》、董琨《〈新现代汉语词典〉抄袭手法举隅》、巢峰《刹一刹著书出书中的粗制滥造风——兼评王同亿主编的〈语言大典〉》、舒宝璋《矛盾丛生的〈新现代汉语词典〉》等。可以说,这一时期,学界对于辞书质量的关注达到了一个高峰,这也从侧面鞭策辞书人更严谨地对待辞书编纂工作。

但是从30年整体情况来看,相关批评类文章还是相对较少。伍铁平曾明确指出,中国学术界受“息事宁人”“多栽花、少栽刺”的传统观念影响,在评论中很少展开公开的学术批评与争鸣。相比之下,国外发表的评论却“多数是批评,很少无原则地吹捧”(罗益民,蒋文凭2009)。确实如此,我国辞书评论类论文多以宣扬、推介辞书的优点和特点为主,仅在文章末尾稍稍提及所评论辞书的些微缺点。除针对王同亿的系列评论文章外,主题为批评的评论文章很少,以专科词典为例,仅有易山《这能叫做“辞典”吗?——評〈中国少数民族大辞典·纳西族卷〉》、刘经纬《〈世界历史地名词典〉缺陷何其多》、陈福季《令人遗憾的〈毛泽东诗词大辞典〉》、杜永彬《西方藏学研究中的一个“硬伤”——评〈西藏历史辞典〉》等几篇 a 。我们当然希望这30年所出版的辞书都是优质辞书,但事实恐未必如此。

(三)关注了最新出版的辞书,但覆盖面仍有限

近30年出版的重点辞书,辞书评论大都给予了关注。《全球华语词典》2010年、《全球华语大词典》2016年由商务印书馆出版,其后几年有多篇评论性文章发表,如冯雪锋《描写全球华语实态,突破语言规范观——〈全球华语词典〉述评》,方环海、刘黛茜、王仲男《华语融汇与文化交流的桥梁——〈全球华语词典〉述评》,刘晓梅《丰富描写视角,强化引导功能——评〈全球华语词典〉的性质和功能》。《中华汉英大词典(上)》2015年由上海复旦大学出版社出版,2016~2017年多篇评论文章相继发表,如王光亚《与时俱进兼收并蓄——评复旦版〈中华汉英大词典〉》,赵翠莲、潘高志《古今兼及,源流并重——〈中华汉英大词典〉多义条目语义和语境信息的表征与理据》,高永伟《文化的传承语言的记载——评〈中华汉英大词典(上)〉》。《近现代汉语辞源》2019年由上海辞书出版社出版,2020年学界就发表了多篇评论文章,如徐时仪《明末至民国末350年新词实录——评〈近现代汉语辞源〉》,曾昭聪《〈近现代汉语辞源〉在汉语词源研究上的贡献》,陈长书、严敬文《创论通遐迩,宏词贯古今——写在〈近现代汉语辞源〉出版之际》,汪惠民《现代汉语词汇“寒武纪”的精彩世界——黄河清〈近现代汉语辞源〉评介》。还有如紧跟时代热点的刘常振《〈新冠时期俄语词典〉评介》,但从整体覆盖面来看还嫌不足。如学生辞书,在1175篇辞书评论中,仅23篇涉及,这显然与30年来所出版的学生辞书数量不成正比。我们在当当网以“学生词典”作为搜索关键词 a,共搜索到36598条记录;而在京东 APP,以同样的关键词搜索,更是有13万件以上的商品 b 。虽然其中可能存在部分重复商品,但其数量之庞大仍可见一斑,反观相关辞书评论的数量,几乎可以忽略不计。又如百科全书, DK 这个品牌不得不提,武丹(2018)提到:“每年有超过百万名的中国人在阅读DK 这个品牌的图书。”“十几年间一个从几十万码洋开始的品牌,到2017年销售码洋达1.2亿元。”然而,对于内容和市场表现如此优秀的百科全书,我们仅能在知网上找到一篇非常短小的评论文章——《感悟生命的韵律——〈 DK 探索百科系列:生命〉书评》(王惠珊2022)。再如电子辞书,2014年8月18日,中央全面深化改革领导小组第四次会议审议通过了《关于推动传统媒体和新兴媒体融合发展的指导意见》,“媒体融合”自此上升为国家战略。在出版业积极融合发展的大背景下,传统辞书出版社纷纷利用数字技术推出数据库、网络版、词典 APP 等数字辞书产品,走上融合出版之路(刘永俊2021)。如《新华字典》APP、《现代汉语词典》APP、《汉语大词典》APP、《辞海》APP、聚典数据开放平台等,但相关的评论性文章也只有寥寥几篇。

(四)多从微观内容与宏观两方面评论辞书,对辞书编纂工艺和体例等关注较少

近30年间,我国出版或修订了很多重要的原创性大中型工具书,如《汉语大词典》、《汉语大字典》(第1版)、《辞源》(第3版)、《辞海》诸版本、《现代汉语词典》诸版本、《汉语方言大词典》及其修订本、《英汉大词典》、《汉英大词典》、《汉英词典》、《近代汉语大词典》、《古文字诂林》、《中华汉英大词典》(上)、《中国大百科全书》诸版本等。我们以这些辞书为例,会发现现有的辞书评论文章多关注辞书的宏观整体或内容的微观细节,而对辞书编纂工艺和体例等关注较少,或仅是作为文章的一部分予以简单说明。

如关于《现代汉语词典》诸版本的评论文章有:陈抗《评〈现代汉语词典〉对异体字的处理》,林立《必须注意词典注释的准确性——兼评〈现代汉语词典〉》,闵龙华《〈现代汉语词典〉(修订本)释义选评——兼及〈现代汉语大词典〉有关条目》,曾子凡《评〈现代汉语词典〉(修订本)的几项不足》,马荣宝、朱屹《评〈现代汉语词典〉(修订本)对“编辑”的释义》,刘延新《古语词分布状况和使用频率考察——兼评〈现代汉语词典〉和〈现代汉语频率词典〉的收词》,苏少波《轻声音和文白音的规范问题——兼评新版〈现代汉语词典〉的部分注音》,陈忠诚《评〈现代汉语词典〉(增补版)及其新词种种》,徐庆凯《增新·补缺·求准·精简——评〈现代汉语词典〉百科条目的修订》等,但其中多关注释义,涉及整体体例的仅陈抗和苏少波等文。类似论文还如张玉梅《字典类古文字工具书的编纂形式——兼评〈古文字诂林〉在体例上的创新》、王鸿滨《古典文献专书辞典编纂原则与方法的有益实践——评〈十三经辞典〉》、刘凌《〈水书常用字典〉评述——兼谈民族文字字典理想的编纂模式》等,但数量很少。而对于中大型工具书而言,科学的体例和编纂工艺是辞书成功的大前提,辭书的体例是否合理、内部系统是否自洽等都决定着辞书最终的质量及使用的友好度,这一方面的辞书评论应予加强。

三、辞书评论发展建议

1983年《辞书研究》曾发表短论《开展辞书评论》,该文认为我国辞书事业已经有了可喜的进步,但也存在着一些不可忽视的问题:选题缺少通盘规划,性质、内容、篇幅相似的某些辞书重复出现,有些辞书的编辑出版显得不够严肃,等等。开展辞书评论就是解决这些问题的重要方式之一,并号召广大作者踊跃来稿,加强《辞书评论》专栏建设。徐祖友(2003)也说:“辞书评论是辞书内部活动和外部活动良性循环的动力。这是辞书评论的根本特性。”“在辞书活动中,辞书编辑是一个中介,它一头联系着辞书作者,一头联系着辞书读者。应努力并善于推动辞书评论,利用辞书评论,为辞书编辑和修订工作服务。”王宁先生认为辞书评论具有三方面的意义:辞书评论是辞书质量监督不可或缺的手段;辞书评论是读者和选购者的迫切要求;辞书评论是辞书理论创建与研究的一种特殊形式。a 对此我们深以为然。

(一)加强辞书评论理论研究,敢于批判

从上文可知,近10年有关辞书评论理论研究的文章呈减少趋势,这对于辞书评论的发展显然是不利的。辞书评论从何下手、如何评论、评论的标准如何、可以从哪些角度进行评论都是需要继续研究的问题。不同性质、不同规模、不同读者对象的辞书,其评论标准和方法都会不同。辞书评论要求作者具备一定的辞书学、语言学理论基础。徐祖友(2003)认为:“评语文词典要以语言学理论和语文词典学为基础;评双语词典要有外语基础和双语词典学知识;评专科词典应具备相应专业和专科词典学素养;评百科全书则应掌握百科全书学常识。当然我们并不是说辞书评论者必须先是一位辞书学家或辞书编纂家,这既不可能也无必要,但具备或涉猎一些辞书学常识则不但是可能的也是必须的。”王宁先生也认为辞书评论者需要掌握辞书学、词汇学和语义学的相关理论。汉语单语辞书,特别是语文类辞书必须完全符合汉语事实,借鉴国外有用的理论虽然必要,但一定不能模仿、抄用,否则会误导编纂者与查阅者。近年来,滥用国外语言学名词术语研究辞书与评论辞书的风气日渐抬头,应当引起我们的注意。

辞书评论需要先进辞书理论的指导,优秀的辞书应该具有哪些特质,我们的辞书还有哪些缺点,想要全面、准确地判断辞书的优劣得失,只有先从理论层面厘清,才能更好地进行有效的评论。

上文提到,现有的辞书评论虽然关注了劣质辞书,但批评类文章相对较少,这主要有两方面的原因。

(1)“习惯说好话”。杨慧玲曾在辞书学会内部讨论时指出,国外的 dictionary criticism 体现的是一种以批评为主的评论,而中国的辞书评论(dictionary review)是一个更为温和的术语。辞书评论需要“批判精神”,轻描淡写地提出问题,无法真正发挥辞书评论的作用。相较于“唱赞歌”式的辞书评论,带有批评性质的辞书评论更有助于辞书编纂者了解现有辞书的缺点和问题,更好地进行辞书编纂和修订工作。我们应本着科学精神,从推动辞书事业发展的高度,提倡“是其所是,非其所非”的实事求是精神,而辞书编者、出版者也应对批评评论持重视和欢迎态度。

(2)不知如何批评。王宁先生曾提出要锐敏地发现辞书编纂中的有关问题:①介绍原创辞书的原创点和总体设计的有效经验;揭露抄袭、变相抄袭、严重侵权的不良行为。②推荐优秀辞书的优点和特点;揭发低水平胡乱拼凑的伪劣辞书。③揭发总体设计中的混乱、矛盾、冗繁、琐碎、空泛等现象。④讨论立目、释义的规律和方式;批评其中的错误和差失。这其实就是面对劣质辞书和撰写批评性辞书评论很好的切入点。

不断提高理论水平,才能精准地评论辞书,才能有的放矢、一针见血地对劣质辞书进行批判,指出辞书中尚存的问题。

(二)坚持打击劣质辞书,褒奖优质辞书

辞书界曾开展过的3次“打假批劣”的战役在我国辞书评论史上留下过浓墨重彩的一笔,上述很多批评性文章也源自这几次战役。直至今日,打假批劣、净化辞书环境的工作仍在继续。与“打假批劣”相对应,对优秀的辞书,学界也给予了正向的评论与推崇。1995年开始,新闻出版署主办、中国辞书学会承办的“中国辞书奖”宣布设立。这是我国辞书专业奖的最高奖。中国辞书奖从第3届起被列为国家图书奖的分支奖项,1997年起更名为“国家辞书奖”。获奖辞书集中代表了我国近30年来辞书编纂的最高水平,展现了我国当前辞书出版的良好风貌。

巢峰先生在中国辞书学会成立大会上讲过:“辞书的评论既是辞书研究的一个部分,也是辞书编纂出版的舆论监督,是使辞书事业健康发展不可缺少的一个有力武器。辞书评论应当评优评劣,两者不可偏废。”“打假批劣”与辞书评奖都是为了提高辞书编纂的质量与水平,推介优秀辞书和批判劣质辞书两项工作的积极开展,除了能抑制劣质辞书的产生、鼓励优秀辞书的出版,也是一种另类的辞书评论,应该坚持。

(三)关注辞书评论的新兴主体,加强专业编辑的辞书评论能力

网络的发达使我们有更多的非正式渠道“发表”辞书评论。如中国辞书学会微信群曾就《现代汉语词典》的释义、《辞海》的注音,甚至前一阶段《新华字典》被“莫名”下架的热点问题进行过群体性讨论。参与讨论的有辞书的编纂者、编辑和研究者,他们提出的问题和讨论的结果无疑都是质量很高的辞书评论,但这些评论基本无法通过正式的渠道为学界广泛知晓,这就要求从事辞书编纂的学者和辞书编辑们及时关注。此外,随着融媒辞书的兴起,各类辞书 APP 也应运而生,用户通过后台留言、网络邮件等方式提出的问题和意见也是一种辞书评论,应当引起我们的关注。当然,我们也要区分“七嘴八舌”的讨论与真正有价值的辞书评论,只有在充分获取材料、深入分析研究后提出的“评论”才是我们最需要的,辞书编纂者和辞书编辑们应吸收其中有价值、可操作的意见和建议运用到辞书编纂和修订中。

除了上述的“新兴主体”,辞书评论还拥有一个更大、更专业的主体——辞书编辑。除了编纂者外,可以说每一位辞书编辑才是最了解辞书的人,也是最有发言权的专业辞书评论者。更有专家建议,新闻出版总署教育培训中心每年举办一次的“辞书编辑出版人员资格培训班”的结业考试中应增加一篇辞书评论。中国辞书学会会刊《辞书研究》一直以来都有“编写一得”这个栏目,我们希望每一位辞书编辑都能积极参与到辞书评论的工作中,不做“最熟悉的陌生人”。

四、结语

张志毅(2010)曾撰文《“辞书强国”究竟有多远》,其中写道:“近些年,随着国家经济实力的增长,更多人开始关注文化上的‘强国梦。數年前就有媒体刊文,探讨我国从‘辞书大国到‘辞书强国还有多少路要走。‘辞书强国的称谓,不论准确与否,至少反映了人们渴求文化强国的殷殷之情……至于‘走向辞书强国阶段,可能是从2001年至21世纪40年代前后。这一阶段,前10年已取得良好的开端,后几十年更需做大量的工作。”王铁琨(2007)也曾说:“中国辞书离世界究竟有多远?笔者不敢妄下断言。但我以为,时刻保持头脑清醒是至关重要的。因为如果仅从参与过辞书编纂的人数、辞书出版的品种和发行数量而言,中国可以说已经开始步入‘辞书大国的行列;而如果从辞书事业发展现状、辞书编写质量、辞书编纂技术手段的现代化以及辞书理论研究、辞书市场的成熟程度等指标来看,中国远非辞书出版的强国。”两位辞书专家对我国辞书发展现状及未来的展望其实也是一种辞书评论。

近10年的辞书评论逐渐式微,虽然这并不代表对于辞书编纂的研究减少,如以“现代汉语词典”为关键词搜索中国知网,检索到2021~2022年发表的相关论文就有77篇,可见研究是非常充分的,但其中几乎没有一篇纯粹的评论性文章,这也是目前的现状。我们认为应该充分认识到辞书评论对于辞书编纂及修订的重要辅助作用,相关刊物可设置固定的栏目 a ;辞书出版单位可组织相关的辞书评论文章,或为读者开通相应的反馈渠道;同时,要加强辞书评论理论学习,科学、客观、正确地对辞书进行有效评论,形成编纂者—读者—编辑三维辞书评价主体,以期重现辞书评论的繁荣景象并反哺辞书编纂工作,使辞书编纂不断与时俱进。

参考文献

鲍克怡 1993 《欺世之作〈语言大典〉剖析》,《辞书研究》第6期。

晁继周 1994 《评辞书编纂中的“抄袭有理”论》,《辞书研究》第1期。

巢峰 1994 《刹一刹著书出书中的粗制滥造风——兼评王同亿主编的〈语言大典〉》,《辞书研究》第4期。

巢峰 1996 《一项迎接21世纪的换代性产品——1999年版〈辞海〉》,《辞书研究》第5期。

陈长书,严敬文 2020 《创论通遐迩,宏词贯古今——写在〈近现代汉语辞源〉出版之际》,《辞书研究》第5期。

陈楚祥 1994 《词典评价标准十题》,《辞书研究》第1期。

陈福季1996 《令人遗憾的〈毛泽东诗词大辞典〉》,《辞书研究》第4期。

陈抗1994 《评〈现代汉语词典〉对异体字的处理》,《中国语文》第4期。

陈尚君2021 《新版〈辞海〉是当代中国学术的重要坐标》,《辞书研究》第1期。

陈伟2003 《辞书评论的多维性立论基础》,《辞书研究》第1期。

陈燕2011 《〈朗文当代英语词典〉(第五版)评介》,《辞书研究》第1期。

陈增杰2021 《〈汉语大词典〉修订丛稿》,上海:上海辞书出版社。

陈忠诚 2004 《评〈现代汉语词典〉(增补版)及其新词种种》,《四川外语学院学报》第1期。(因版面不足,以下参考文献从略,可在中国知网上阅读、下载完整版)

责任编辑:逯琳琳