二胡制作工艺改革作用于舞台演奏和可控调试结构的科研实践(上)

宋少康

摘要:近代的二胡制作经历了多次的改革及改良,笔者通过多年的经验将不确定因素的特点及规律进行整合,本文介绍新的科研成果有“插榫结构琴杆”“榫卯式琴筒拼接”和“一种可调式二胡结构”三项研发类乐器改革项目,是在生产实践中所具体完成和实践的,以新工艺手段和生产标准制作各具音色特征的二胡,以促进二胡制作工艺水平的提升,尤其是促进二胡制作的音质把握及产品各项质量要素标准化。

关键词:二胡制作 音质把握 榫卯工艺 插榫琴杆 可控调试 标准化

引言

二胡是在中国经历数千年发展过程中,以“多地性起源”“形制发展的地域差异”,“传播过程中的相互影响”和“同名异器和同器异名”等说法形成的学术研究成果,已经广泛地被人们所认识。而二胡制作中面对这些需要考虑的学术成果,是从诸多史料中基本可以厘清的。但如何制作一把音质满意的二胡,则仅有一些经验交流类的文章发表,几乎没有专业制作方面的论述。

本文通过乐海乐器公司落实“产、学、研相结合”企业科研工作,集中精力对二胡制作工艺提出新的改革要求,在工作中,结合对二胡历史沿革中由击弦“弓”弦乐器为始的型制变化,直至对近代二胡演变至擦弦弓弦乐器进程的探讨;结合乐器制作前辈在二胡制作中不断改革工艺的经验,从各部件材料的功能性研究到选材、部件加工、装配、调试等生产环节的深入探究;结合生产实践中更严格地执行制作规程并不断优化制作工艺的措施落实,从科研的角度,提出我们在生产中的工艺革新的实践成果,为促进中国二胡制作标准及技术探索、工艺改革的完善及二胡制作工艺水平提高和产品质量标准化做出贡献。

一、二胡主要部件的选材方法分析

1.原木的材料等级与加工方法

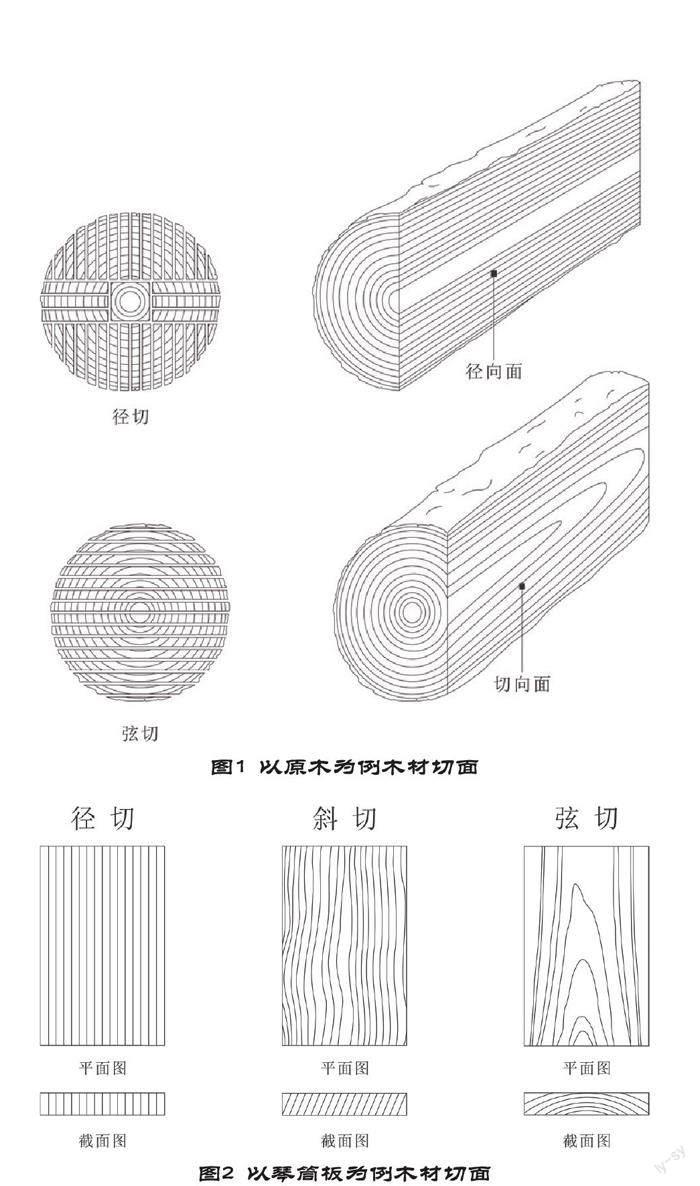

二胡的制作涉及材料学、传导学、振动学、力学等学科,制作二胡首先就是材料的选择。制作乐器的原木在开解时一般的切法分为径切法、弦切法,两种不同的切法对所产出的材料等级有较大的影响。以二胡琴筒板的选材为例,需要直观地了解径切、斜切、弦切材的平面以及截面图,比如径切材的纹理顺直、截面垂直的材料,会产生振动传导快、振频稳定性高的效果,但出材率较低;斜切的材料是平面纹理相对顺直,截面显示纹理倾斜,出材率适中;弦切的材料是平面纹理较乱,截面显示纹理呈抛物线状,出材率较高;所以从这三种材料来说材料的价值等级也比较明了,这也是评判一把二胡的材料等级的方法之一(见图1和2)。

2.二胡各部件材料的特性选择

二胡的琴杆,主要起到支撑琴弦拉力及参与共振、传导的作用,高级品在选材时首选四面径切纹理的材料,纹理要顺直。如纹理出现斜纹时,在加工时选纹理截面在上端的一面作为靠近琴弦的一侧,以增加琴杆的抗拉力;普及品在选材时,琴杆料的四个侧面一般会出现两个相对的侧面为径切纹理或弦切纹理,在同一根琴杆料不同切面的重力测试下径切的一侧抗重力较强,所以在加工时轴孔的位置要打在径切纹理的一侧,对琴弦作用在琴杆上的拉力有较好的抵抗作用。

二胡的琴筒,是二胡的共鸣箱主体框架,在选材时琴筒六块板的选择尤为重要。首先根据不同纹理的琴筒板进行初步挑选,分开弦切料、径切料、斜切料,然后在每种不同切法的材料里选择振频、音高相对接近的材料进行标记,在加工时拼合成一个琴筒,这样能有效地保障每个琴筒的振频是相对一致的,对二胡声音的整体和谐性有一定的作用。

3.二胡的皮膜选择

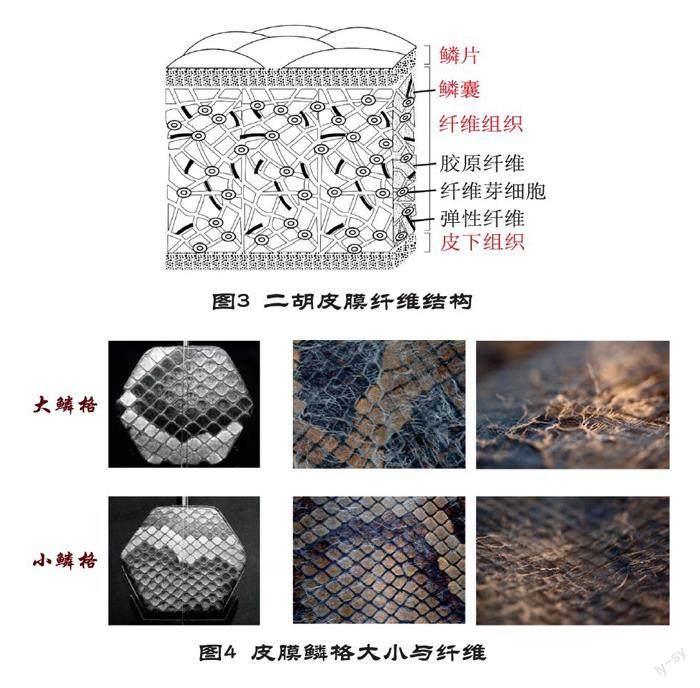

二胡的皮膜为天然膜,大部分是产自东南亚地区的饲养蟒。蟒皮的组织分为三层:角质层、纤维组织、皮下组织,每条蟒由于习性、生长环境、受日照时长、性别、宰杀季节不同等因素的影响造成蟒蛇皮质的薄厚、韧性、纤维粗细、油性、鳞格大小也不同。近些年由于有部分市场需求以外观美为主,认为蟒皮的鳞格越大二胡的声音越好,却忽略了二胡选用蟒皮更应注重的品质。譬如,一般情况下,蟒皮的鳞格越大,蟒的年龄也越大,其表层的角质也越趋于老化,纤维的弹性模量也越趋于下降,这样的皮膜韧性及耐用性将大打折扣。经过多年经验的积累,我们在选择蟒皮时首先要看皮膜的油性、韧性、纤维、薄厚,最后才看鳞格的大小,其目的是在二胡的制作中追求聲音“美”(详见二胡皮膜纤维结构图3、图4)。

二、二胡部件加工要求与插榫结构琴杆及榫卯式琴筒拼接

1.琴杆

琴杆加工的第一道工序是直琴杆,主要操作步骤是将琴杆在炉火上慢火烤透,然后再把弯曲处用矫正工具进行矫正,经过反复几次的矫正合格后在表面涂层石蜡用以固定;第二道工序是将琴杆进行四面刨至要求尺寸,然后需要存放至少3个月,让琴杆与常温环境进行适应、释放变形量;第三道工序是选好正、侧面,要求是将弯曲的一侧与琴弦呈反方向,从而增加琴杆对琴弦的抗力,选好后就要对持琴时手的虎口处的琴杆弧度进行加工,这是关系到演奏时持琴的手感,太宽会影响持琴的负担,太窄容易弯曲,所以横向宽度一般控制在17.5~18.2mm之间,即保障了演奏手感,又使琴杆有对抗琴弦的拉力。

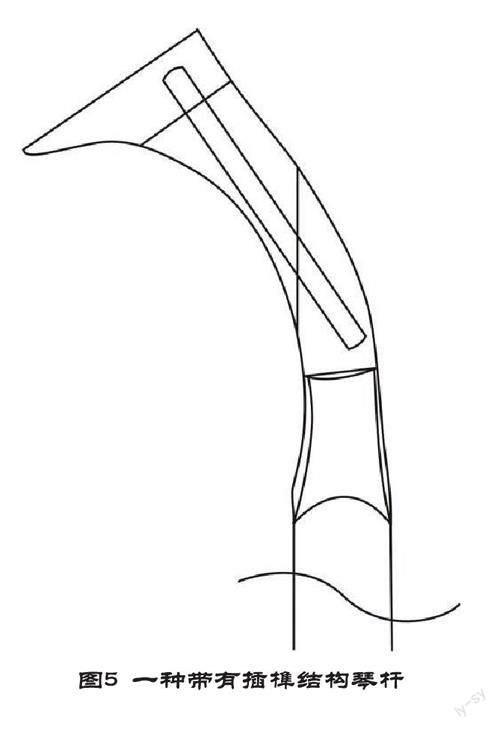

弯月式琴杆,大多数都是由琴杆、拼头、琴头三个部位组成的,制作多为平接式,其弊端是当温湿度变化时会引起木材涨缩,如运输或使用当中发生磕碰时琴头和拼头容易开裂或掉下来,甚至会有演奏者在舞台演奏时使用没有琴头的二胡,这个现象使我们制作二胡的工艺师脸红及自责,也给演奏者带来较大的麻烦。

为此,我们研发了一种“琴杆带有插榫结构”的专利二胡。设计原理是,在琴头、拼头和琴杆主体的连接位置打孔,并将连接竹榫镶嵌于孔内,从而增加琴杆主体、拼头和琴头之间连接的强度,且对外观没有影响,有效避免了掉琴头的现象,提高了产品形象和信誉(见图5)。

2.琴筒

琴筒作为二胡的共鸣箱框架能够起到滤音、传导、扩音、共振等作用及效果。琴筒由六块振频、音高接近的琴筒板拼合成,根据琴筒的整体振频还要微调琴筒的内、外部形状及琴筒板的薄厚,使琴筒能够更充分的振动。制作中是依靠听觉辨识因需而做。

拼接质量,二胡在演奏过程中经历温湿度的考验,尤其是演奏家们会带着二胡赴我国的南方或北方进行演出,甚至国外演出。温湿度差异过大时,对二胡的拼接结构质量来说无疑是个挑战。常见的问题是二胡在短时间内受到不同温度、湿度的影响,在琴筒的拼接处会出现开胶、开裂的现象,影响二胡的音色,更有甚者会出现二胡近乎报废,无法完成演奏。

为了让演奏者更好地体验及使用二胡,使二胡的“百年”传承与演奏不受影响,我们研发部在二胡琴筒拼接处研发有“一种采用榫卯结构减少琴筒拼接处开裂”的专利工艺。

其设计原理是在琴筒靠近后口处的三线装饰里横向锯个凹槽,连通相邻两块琴筒板,然后再用与琴筒同材质的木材做成薄片,镶嵌到凹槽里,待胶牢固后在琴筒后口筒板的截面处打两个孔,镶嵌进竹钉,竹钉的深度要贯穿镶嵌到凹槽里的木片,从而起到能够同时锁住两块琴筒板的作用,此工艺加工好后能与琴筒融合到一体,不影响二胡的外观美,对于此工艺对二胡音色的影响我们做了大量的测试,结果显示没有任何影响,所以此专利的工艺效果使二胡琴筒大大减少因温湿度变大而易开裂的现象,保障二胡演奏的正常使用(见图6)。

3.蒙皮

二胡蒙皮工艺的把握又叫鞔皮,是二胡制作中的关键工序,又分为铲皮、拉皮、蒙皮等主要工序。

(1)铲皮。是将蟒皮皮下组织铲掉,目的是不影响蟒皮的振动,在铲皮之前要将裁剪好的蟒皮根据不同厚度进行分类,然后进行清水分类浸泡。

一般情况下,较薄的皮在夏天(以河北气候为例)的泡水时间为6小时左右,春秋为8小时左右,在冬季,要将清水加温至20~25℃,浸泡时间在8小时左右。

较厚的皮浸泡时间要比较薄的皮增加0.5~1小时左右,如泡水时间过短,会难于铲掉皮下组织,同时也会对蟒皮的纤维层造成拉拽性破坏。如泡水时间过长,蟒皮表面会出现糟朽状,纤维层容易被铲断,纤维组织会出现糟朽。所以铲皮是蒙皮的开始,如果掌握不好“火候”,就可能导致这一环节还没开始就因皮破而结束了。

(2)拉皮。这道工序需要胶涂粘合工艺与正式蒙皮的流程高度协同。在拉皮前首先要将未干透的蟒皮边缘刷胶粘麻布,以便于拉皮时蟒皮能够承受更大的拉力,不出现从针孔处撕裂的问题,然后用6根木棍或竹棍均匀地放在蟒皮的边缘处,再用棉线将竹棍均匀地缝在蟒皮上;缝制好的蟒皮就要用专用的蒙皮工具把蟒皮套在琴筒模型上进行受力加固,在加固时要观察皮膜的受力情况,太松会使纤维拉不开,皮膜的韧性達不到,太紧皮膜容易被拉坏,在拉皮工艺加工时要对皮膜进行分类,皮膜拉伸困难或皮层较紧的要进行多次拉皮工序。

一般的皮膜反复拉皮两次即可,拉皮的目的是为了使皮膜在蒙皮固定之前把纤维及韧性提前模拟成品的拉力,皮膜经过了反复的湿和干的拉皮过程,让其充分的伸展及固定,方能充分的振动发音,也可以较为方便地在其应有的频率上定型并保持稳定。

(3)琴筒与蒙皮的适配。蟒皮经过了铲皮、拉皮的工艺处理后相对来说每块蟒皮的特性是趋于接近的,但是由于蟒皮的厚度、质地的差异,给蒙皮这道工序还是会带来一定的麻烦。二胡是有高中低频率的,皮膜为重要的发声体,在正式蒙皮之前还是需要做一些必要的准备:首先是将琴筒与皮膜的特性进行适配,如琴筒的振动较充分、音高较高时,那么在选皮时就要适配皮膜稍厚些,纤维稍粗些的皮膜;如琴筒的的特性反之时就要对琴筒的蒙皮粘合处的琴筒里侧及边缘进行再次加工,做到再稍薄些,让其发音再灵敏些,选择稍薄些、韧性强些的皮膜,琴筒特性与皮膜特性适配的工序,需要制琴工匠有大量的实践经验才能较好地把控。