中国古代戏曲中的“郎心似铁”现象及其医学阐释

——以泉州传统戏曲中的相关内容为例*

王水香

(泉州医学高等专科学校 社科公共部,福建 泉州 362021)

“郎心似铁”出自元朝曾瑞所撰散曲《中吕·山坡羊·妓怨》,曲中唱道:“春花秋月,歌台舞榭,悲欢聚散花开谢。恰和协,又离别,被娘间阻郎心趄。离恨满怀何处说。娘,毒似蝎;郎,心似铁。”[1](P4127)这是一位青楼女子对情郎薄情寡义的怨斥。通观中国古代戏曲,“郎心以铁”一词及其词义的使用非常普遍。或正因其熟知性,在现有的学界研究中,笔者未发现有任何相关的讨论。本文试以泉州传统戏曲中的相关记载为例,探析“郎心似铁”所呈现的文学现象及其所包含的医学阐释。

一、泉州传统戏曲中的“郎心似铁”现象及其特征

据文献查考发现,与“郎心似铁”相关的语句在泉州传统戏曲,如《小梨园·郭华》《小梨园·刘智远》《小梨园·朱弁》《梨园戏(上路)·苏秦》《梨园戏(上路)·苏英》《梨园戏(上路)·朱买臣》《梨园戏(上路)·尹行义》《梨园戏(上路)·姜孟道》《梨园戏(上路)·王魁》《梨园戏(上路)·王十朋》《梨园戏(下南)·吕蒙正》《梨园戏(下南)·周德武》《梨园戏(下南)·何文秀》等曲目中均有使用,且其使用均非原词搬用,而是根据地方语言的使用习惯及戏曲唱念词的特性,有其自有的特征。文中暂且将这些语句及其所具有的特征称作“郎心似铁”现象。现将其相关特征综述如下:

一是主语范围扩大。在泉州传统戏曲中,“郎心似铁”的主语不仅包含情侣(夫妻),还包含子女、父母、亲朋、自己、仇人等等。

主语为情侣(夫妻)的。“你心肝硬成铁,阻得我相思病卜(方言:将要)死”一句出自《小梨园·郭华》,[2](P63)其中的“你”是郭华的心上人王月英。“恨许冤家心肝是铁打,将力只书信来拆破,又力院翁打赶”出自《梨园戏(上路)·王魁》,[2](P321)“心肝是铁打”的是中状元得官后即抛弃恋人谢桂英的王魁。“看许乾埔人(方言:男人)心肝似铁,一去不肯转返头”一句出自《梨园戏(上路)·尹行义》,[2](P84)此为尹行义未婚妻李寒冰目送尹行义远去时的难舍之语,其中“心肝似铁”的是尹行义。“解元,你与阮在咧(勿会)(方言:不会)舍得,咳,我看你真正不了然,阮都会舍得你,你岂可(勿会)舍得阮,那(勿会)舍得阮,阮教你心肝绷伊硬,笔杆抹伊尖,是在是势下落去”一句出自《梨园戏(上路)·朱买臣》,[2](P7)此为赵氏备好纸笔让朱买臣写休书时所唱,“心肝绷伊硬”的是丈夫朱买臣。

主语为子女、父母、亲朋的。“咬脐于我子心肝硬成铁,不念着你母十月怀胎深于恩义”一句出自《小梨园·刘智远》,[2](P144)“心肝硬成铁”的“咬脐”为李三娘十六年未见的儿子。“恨着姑姑你可毒行心粗,每日般挑阮(方言:我)后母心性硬”及“许后母伊人心肝硬成铁”均出自《梨园戏(上路)·王十朋》,[2](P355)[2](P377)其中的主语是王十朋妻子钱玉莲的“后母”。“看你蓬头垢面,一骨那绷一皮,譬做你母铁打心肝,侢(方言:怎么)呢不痛入骨髓”的主语是刘月娥的母亲。[2](P214)“爹爹心肝硬成铁,亲生一子相抛弃”的主语是刘月娥的父亲,[2](P191)此二句均出自《梨园戏(下南)·吕蒙正》。“恨爹爹,我爹你心肝硬成铁,你都不念子一身,念子一身骨肉,都是爹你亲生”一句出自《梨园戏(下南)·何文秀》,其中“心肝硬成铁”的主语是黄琼真的父亲。[2](P441)

主语是自己的。“意气成峥嵘,侢通冒昧迷乱精神,误君思想乜行径,任伊容貌柳枝成,我心如铁石,枉屈你思想,枉屈你思想”一句出自《小梨园·朱弁》,[2](P374)此句是大金国赛花公主的自言自语,“我”即指赛花公主。“辜负伊十六年守只空房,大丈夫铁石肝肠,愿卜朝君拜母心头即安”则是朱弁自语,[2](P394)其中的“我”就是朱弁。“着气急,譬做心肠似铁,也软成棉”是《梨园戏(上路)·苏秦》中苏秦妻周氏自语。[2](P4)“铁打心肠亦是碎……”亦是自语,[2](P146)主语是《梨园戏(上路)·苏英》中遭梅妃陷害被判死刑后有幸逃脱的王后苏英。

主语是仇人的。“真可惜鹦哥玉盏,贼梅妃铁打心肝,无故反面,玉盏击碎”出自《梨园戏(上路)·苏英》,[2](P132)戏中梅妃将鹦鹉踩死,温凉盏击碎,并嫁祸于王后苏英,导致已怀有八月身孕的苏英被判处死刑,幸遇忠臣将己妻替换,才使苏英逃脱,并诞下王子。此为苏英怒斥梅妃之语,其中“铁打心肝”的梅妃可谓苏英的仇人。

在文献查阅时还发现,在泉州传统戏曲中,即使主语为情侣(或夫妻),亦不仅限于特指男性,也包含女性。比如《小梨园·郭华》中的“你心肝硬成铁,阻碍我相思病卜死”,[2](P63)《梨园戏(上路)·尹行义》中的“看许乾埔人心肝似铁,一去不肯转返头”[2](P84)等,其主语均为男性,而《小梨园·郭华》中的“恨许冤家你是铁打心肝,无罪过你来力阮佐樟割”,[2](P96)与《梨园戏(上路)·王魁》中的“恨冤家心肝是铁……”的主语则是女性。[2](P334)

二是不直接搬用原词,而是以本义再造词句。如上文所引均无“郎心似铁”一词的直接搬用,而是用“心肝硬成铁”“铁石肝肠”“铁打心肠”“铁打心肝”“心肝似铁”“心性硬”等来表达情意浅薄。此外还使用更为形象的比喻来展现此义,如《朱买臣》中“看你心腹与行动,赛过青蛇嘴内毒,又似黄蜂尾上针”,[2](P10)即以“青蛇嘴内毒,又似黄蜂尾上针”来比喻挑唆其夫妻相离的媒婆钱大姐的心性狠毒。同此用法的还有《梨园戏(上路)·姜孟道》:“你只行止毒心肝,毒如虎与蛇。”[2](P240)《梨园戏(下南)·周德武》:“害人则害己,障险心肠,口舌如刀刺,打死老畜生,消阮一腹恨气。”[2](P182)其中“心肝”被比作“虎与蛇”之“毒”的是姜孟道,此为其妻陆贞懿与姜孟道误会时的咒骂之语;“心肠”“口舌”如“刀刺”的是陷害周德武充军的地保朱推,此为周德武妻张瑞英对朱推的叱骂。

三是核心表义字在保留基础上又有扩充。综合前两点可发现,“郎心似铁”一词在特定的地方环境及不同的剧本中,其使用的主语范围得到进一步扩大;且在具体使用中,往往不搬用原词,而是仅保留其主要含义。另外,值得注意的是,不管词、语、句怎么变动,在使用中,均以人体脏腑器官来表情达意。“郎心似铁”原词出现的是五脏中的“心”,在泉州传统戏曲中,除了“心”以外,常用的还有五脏中的“肝”,以及六腑中的“肠”,使得表情达意的人体脏腑器官由“心”扩大到了“肝”“肠”等。由此可见,“郎心似铁”在具体使用时,核心表义字并非完全固定,而是根据用语习惯在原生词的基础上加以扩大和延伸。

二、“郎心似铁”现象的医学理论依据

从文学表现手法而言,“郎心似铁”现象是非常形象的比喻修辞。关于比喻,刘勰《文心雕龙·比兴》有全面、精辟的论述:“比者,附也……附理者切类以指事”“诗人比兴,触物圆览。物虽胡越,合则肝胆。拟容取心,断辞必敢。攒杂咏歌,如川之澹”。在比喻修辞中,能让胡越两地般相距极远的本体与喻体像肝胆一样紧密结合的要旨是双方有相同处。“夫比之为义,取类不常:或喻于声,或方于貌,或拟于心,或譬于事”,[3](P319-325)比喻可用于比声音,比形貌,比心情,比事物。在“郎心似铁”现象中,比喻的本体是“郎”之脏腑器官“心”“肝”“肠”,喻体是“铁”“石”等物体。从表层看,两者并无声音、形貌与事物的相似之处,其契合点当在于“情”。既然契合于“情”,那么首先双方应当均有“情”。又据前述,在泉州传统戏曲中,“心”“肝”“肠”确实被作者用于表达特定的情感。人体脏腑器官是否具有情感?用其表情达意有何理论依据?这些疑问或可从我国传统医学理论中获得解答。

我国现存最早的医学理论典籍《黄帝内经》(以下简称《内经》)认为人体五脏——心、肝、脾、肺、肾均有情感反应,并将这些情感反应统称为“五志”。其中《素问·阴阳应象大论》载:“有五脏化五气,以生喜怒悲忧恐。”[4](P58)《素问·天元纪大论》载:“人有五脏化五气,以生喜怒思忧恐。”[4](P524)《阴阳应象大论》还将五脏与五志一一对应:“肝……在志为怒;心……在志为喜;脾……在志为思;肺……在志为忧;肾……在志为恐。”[4](P60-62)通过上述记载发现,五脏中的“心”“肝”具有情感反应这一点是可以确定的,泉州传统戏曲中诸如“心肝硬成铁”“铁打心肝”“心肝似铁”“心性硬”等用“心”“肝”来表达某种情感是具有医学理论依据的。

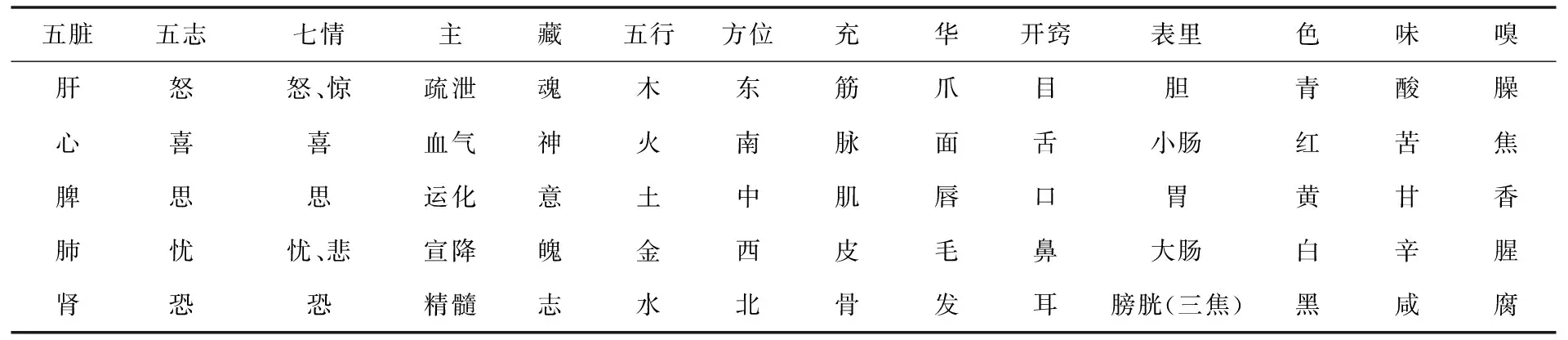

但是,同样在戏曲中被用于表情达意的“肠”并不属于五脏,而是属于六腑(即胆、胃、小肠、大肠、膀胱、三焦)的范畴,那么,其是否也具有情感反应呢?在古代医学理论中,自《内经》伊始,即用藏象学说将人体各脏器组织的生理特性及其机能活动密切地联系到了一起。如《灵枢·本输》与《灵枢·本脏》对五脏与六腑的关系均有明确叙述,其中《灵枢·本输》载:“肺合大肠……心合小肠……肝合胆……脾合胃……肾合膀胱。”[4](P877)所谓“合”,即配合、合作之意,即脏与腑互为表里,在生理上相互联系,在病理上相互影响。其中生理上的相互联系,就包含了气血、精神、情志等活动的对应与关联,这种关联具体可见表1。

表1 五脏六腑与情志对应表

由表1对应关系,可知六腑对应的情感为:心(小肠)在志为喜,肝(胆)在志为怒,脾(胃)在志为思,肺(大肠)在志为忧,肾(膀胱、三焦)在志为恐。

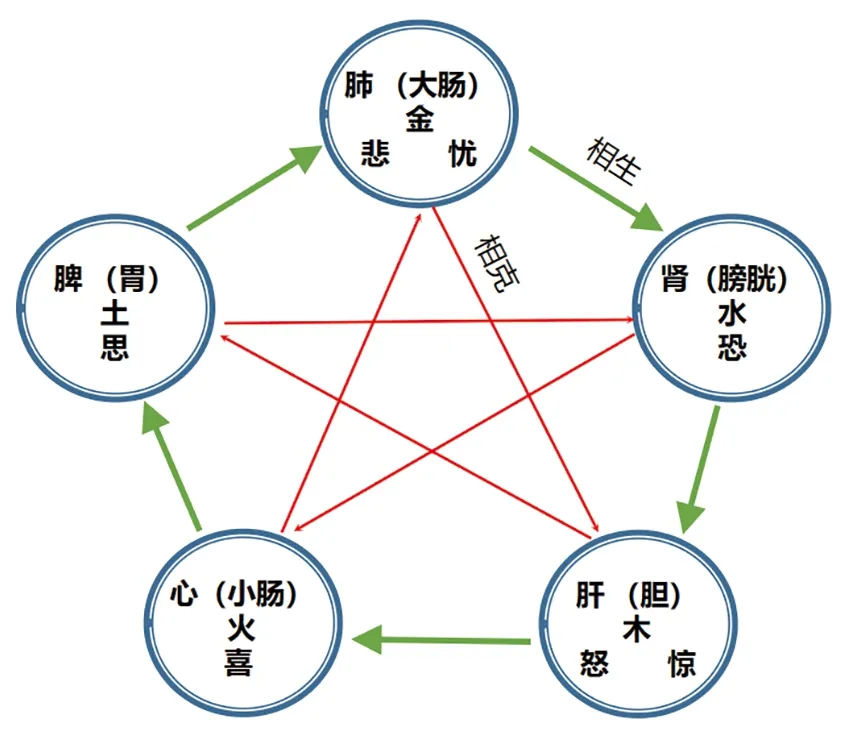

除了《内经》对人体情感有综合的“五志”表述外,儒家、佛教以及我国古代医学的药物配伍均有“七情”之说。儒家的阐述为:“何为人情?喜、怒、哀、惧、爱、恶、欲,七者弗学而能”“故圣人之所以治人七情”。[5](P228)佛教的七情为:“喜、怒、哀、乐、爱、恶、欲。”[6](P107)药物配伍七情为:“有单行者,有相须者,有相使者,有相畏者,有相恶者,有相反者,有相杀者,凡此七情,合和视之。”[7](P3)儒家从礼教的角度认为“七情”需要以礼约束,不可毫无节制地任其发展;佛教从修炼的角度提出人要消除一切感情方可成佛;药物组方配伍的“七情”则在于通过按比例组合多种药物以提高其疗效。在诸多的“七情”论述中,最为医学界所重视的是宋代陈无择在《三因极一病证方论·三因论》中提出的“七情”学说,其云:“夫人禀天地阴阳而生者,盖天有六气,人以三阴三阳而上奉之;地有五行,人以五脏五腑而下应之……七情者,喜怒忧思悲恐惊是。”[8](P26)张景岳认为陈无择“七情”的源头是《内经》的“五志”:“世有所谓七情者,即本经之五志也。”[9](P254)陈无择“七情”与“五志”及五脏六腑的关系对应如下图:

由表1及图1,似乎还可看到一个现象,即五脏与六腑之间的互为表里关系是单一的两两对应,且相互割裂的。其实不然,在人体生命活动中,五脏并非平行关系,而是以心作为最高统领,以协调人体各大系统之间的平衡,并实现各个生命活动的高度统一,即所谓“心者,君主之官也,神明出焉……主明则下安,以此养生则寿,殁世不殆;主不明则十二官危,使道闭塞而不通,形乃大伤,以此养生则殃”;[4](P87)“心者,五脏六腑之大主也,精神之所舍也”;[4](P1351)“心者,生之本……为阳中之太阳”。[4](P99)心是五脏六腑之主,对其具有统领作用。这种关系也体现在情志上,“忧动于心则肺应,思动于心则脾应,怒动于心则肝应,恐动于心则肾应,自所以五志唯心所使也”,[9](P255)所有情志的发生,均由心开始,后才与肺、脾、肝、肾相应。由于心的主宰作用,五脏六腑是其附属,故在泉州传统戏曲中,“心性硬”“心肝硬成铁”“铁打心肠”“铁打心肝”“心肝似铁”等词句呈现出两种特点:一是单独以“心”即可表达完整的情感;二是“心”字与其他脏腑器官组词来表情达意时,其组词形式必定是“心”字处首位,再加另一脏腑,以此来表明“心”在词语中的核心位置及其在情感中的统领作用。为何会出现此种情形呢?根据前述五脏六腑的对应关系,就可以发现,在六腑中与“心”对应者,正是“小肠”,故而,“肝肠”一词中的“肠”可用“心”予以取代,如此,“铁石肝肠”即可等同于“铁石心肝”。

图1 七情、五志、五脏、六腑对应图

综上所述,可以确定,在我国传统医学理论中,人体脏腑器官具有情感反应。由此也可以明确,“郎心似铁”现象中比喻的“本体”——人体脏腑器官能表情达意是具有医学理论依据的。但根据比喻成立的前提条件——双方应有相同之处推论,戏曲中以似“铁”“石”的“心”“肝”“肠”表示人之冷漠无情,那么,“喻体”——“铁”“石”与情感是否相关呢?唐代皮日休在《桃花赋序》中写道:“余尝慕宋广平之为相,贞姿劲质,刚态毅状,疑其铁肠石心,不解吐婉媚辞。”[10](P10)其中的“铁肠石心”是评价唐朝名相宋璟为人正直刚正,轻易不动声色情感。文中,“铁”“石”被比作无情之物。由此,“铁”“石”亦与情相关,只是其比喻的是无情一面。

“郎心似铁”除了本喻体契合于“情”外,或还可从以下医学理论中获得更多启示。

在中国传统医学理论中,不仅五脏六腑可与五志对应,还可与五行、五声、五色等等一一对应,其对应关系见表2。

表2 五脏六腑与五行、五声、五色……对应表

《素问·阴阳应象大论》载:“南方生热,热生火……其在天为热,在地为火,在体为脉,在藏为心……在声为笑……在志为喜……。”[4](P60)心藏神,对应五行中的“火”、温度中的“热”、五声中的“笑”,主造血及血气运行。人的内心情感平稳时,其神情温和,血脉顺畅,脉搏柔软有劲;而“郎心似铁”之人,神情冷漠,血脉堵塞,脉搏冰冷生硬,这一点与“铁”“石”的温度与质感亦是相同的。泉州传统戏曲中的“心性硬”一句可与此对应。

三、情志致病及“郎心似铁”现象的治疗启示

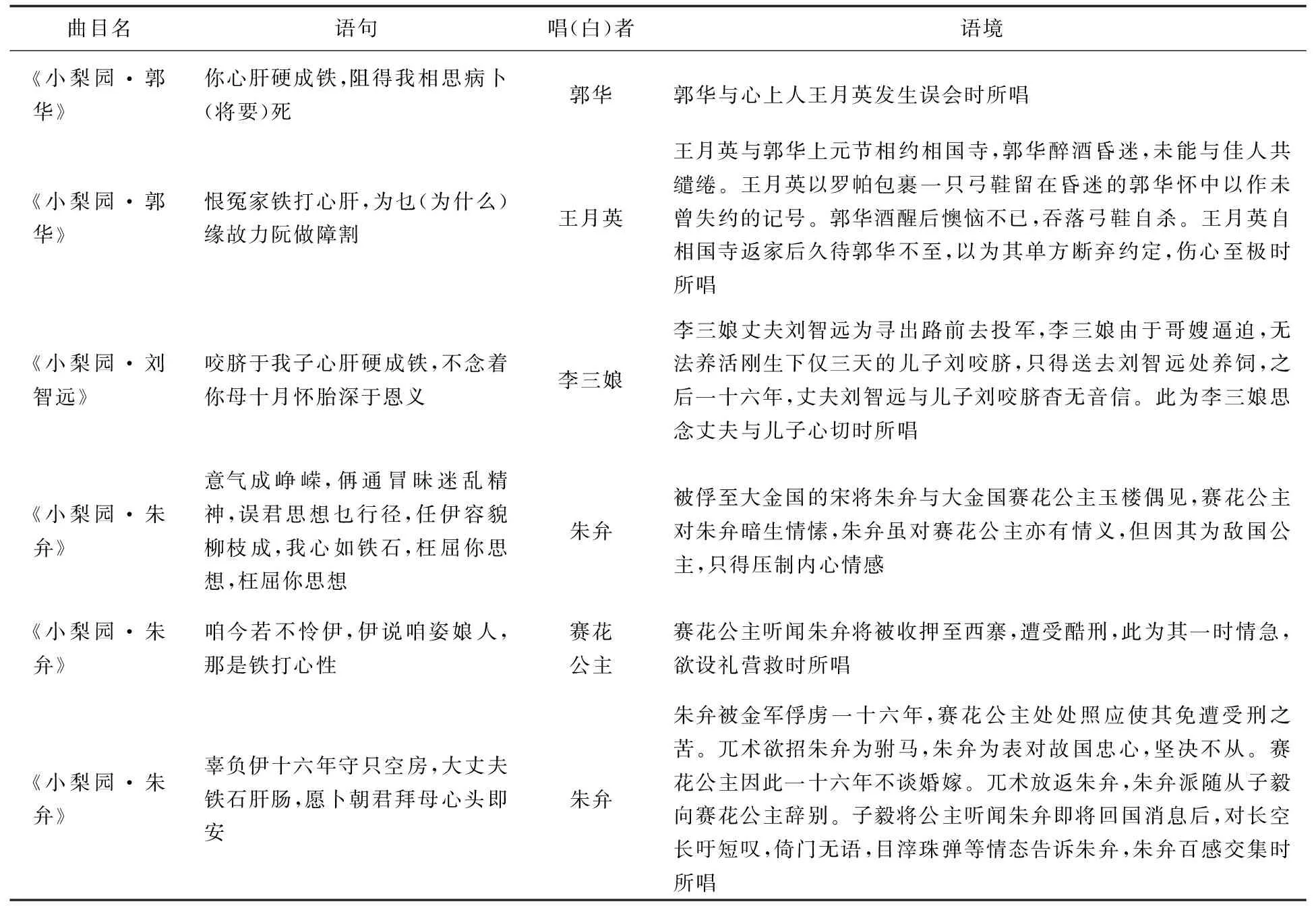

如前所述,在泉州传统戏曲中,“郎心似铁”现象的产生与使用可与中国传统医学理论相印证。那么,“郎心似铁”现象关联了哪些情志?或可通过其实际语境获知。具体语境见表3。

表3 泉州传统戏曲“郎心似铁”现象的使用语境

由表3可知,“郎心似铁”现象的语境主要有以下几种:一是情侣(夫妻)间情感激切之时,如郭华与心上人王月英误会时的相互揣测;李三娘对十六年未见的丈夫和孩子的刻骨思念;朱弁与赛花公主的爱在心头口难开;朱买臣与其妻赵氏受人挑拨欲相离时的满腔愤恨;李寒冰目送未婚夫尹行义远行逃难时的难舍难分;谢桂英因王魁负心薄幸违背誓约的切齿痛恨;钱玉莲接到王十朋休书后的心碎欲绝。二是对父母或亲朋心生怨愤之时。如朱买臣对前来挑唆其夫妻相离的媒婆钱大姐的憎恶;王十朋母亲对逼迫儿媳钱玉莲改嫁并致使其跳江的钱玉莲后母的愤怒;黄琼真对将其与丈夫何文秀沉江,使其夫妻外逃他乡的父亲的痛恨。三是受到仇家迫害之时。如苏英对将鹦鹉踩死,温凉盏击碎,并嫁祸于她的梅妃的仇恨。

以上语境中出现的揣测、思念、难舍、怨愤、心碎、憎恶、仇恨等诸种情感,从我国传统医学的角度,可归为以下几类情志:一是思,如郭华对王月英,李三娘对丈夫和孩子属此类;二是怒,如谢桂英对王魁,王十朋母亲对儿媳钱玉莲的后母,黄琼真对父亲,苏英对梅妃等均属此类;三是忧,如朱弁与赛花公主,李寒冰对未婚夫尹行义属此类;四是悲,如朱买臣与妻子赵氏,钱玉莲对王十朋属此类。这些都是特定情形下产生的情志过度。

我国传统医学理论认为情志平稳时,人体“五脏安定,血脉和利,精神乃居”,[4](P1119)是一种健康的状态。当情志过度时,则会伤及五脏,“喜怒不节则伤藏”;[4](P1321)五脏伤则气伤,“忧恐忿怒伤气”;[4](P919)气伤则“隔塞闭绝,上下不通”;[4](P263)“气伤脏,乃病脏”,[4](P919)病脏即疾生。甚至有些病症发生的直接原因就是情志失常,如《灵枢·癫狂》载:“狂始生,先自悲也,喜忘、苦怒、善恐者,得之忧饥”;“狂言、惊、善笑、好歌乐,妄行不休者,得之大恐”;“狂者多食,善见鬼神,善笑而不发于外者,得之有所大喜”。[4](P1058-1059)

由此,就形成了情志过度——致病——进一步激发情志——病症加重的渐进式循环。在这一循环中,过度激发的情志不仅会单向地伤害某脏,还会出现多情志相互交织影响身体健康的情形。如《灵枢·贼风》载:“卒然喜怒不节,饮食不适,寒温不时,腠理闭而不通。”[4](P1263)喜怒不节即指无法保持喜怒的平稳状态,这是导致人体腠理闭塞不通的原因之一。《灵枢·玉版》认为,“病之生时,有喜怒不测,饮食不节,阴气不足,阳气有余,营气不行,乃发为痈疽”,[4](P1275)喜怒过度是发生痈疽的原因之一。此外,情志过度还会影响疾病传变和病情变化。如《素问·玉机真藏论》载:“然其卒发者,不必治于传,或其传化有不以次,不以次入者,忧恐悲喜怒,令不得以其次,故令人有大病矣。因而喜大虚,则肾气乘矣,怒则肝气乘矣,悲则肺气乘矣,恐则脾气乘矣,忧则心气乘矣,此其道也。”[4](P185)忧、恐、悲、喜、怒五种情志过度会改变病气先传给所克之脏,留止生己之脏,死于克己之脏的顺序,使人猝然发病。《素问·生气通天论》载:“阳气者,大怒则形气绝,而血菀于上,使人薄厥。”[4](P36)阳气之于人体的关系就如太阳之于万物,人过怒时会造成形与气的隔绝,血郁积于头部,使人突发暴厥之症。

如前述,在泉州传统戏曲中,“郎心似铁”现象中语句的组成,均把“心”放在首位,突出“心”的领导作用。无独有偶,在中国传统医学有关情志致病的相关理论中,也凸显出“心”为“君主之官”的统领作用。任何一脏的情志过度时,皆可伤心,如《灵枢·口问》载:“心者,五藏六腑之主也……故悲哀愁忧则心动,心动则五藏六腑皆摇”;[4](P1098)《灵枢·百病始生》载:“忧思伤心”;[4](P1326)《素问·举痛论》载:“悲则心系急”“惊则心无所倚,神无所归,虑无所定”;[4](P336)《灵枢·本神》载:“心,怵惕思虑则伤神”;[4](P937)《灵枢·邪气脏腑病形》载:“愁忧恐惧则伤心。”[4](P889)《类经·疾病类·情志九气》对此解释说:“情志之伤,虽五脏各有所属,然求其所由,则无不从心而发。”[9](P254-255)

可见,情志过度是人体发病的重要原因。在中国传统戏剧中,确有因情得病致死的角色。其中,最为世人熟知的莫过于明代汤显祖的《牡丹亭》,剧中官家千金杜丽娘对梦中书生柳梦梅倾心相爱,后竟因相思之情郁郁而死。前述所引泉州传统戏曲诸例,其情志过激的后果虽不同于《牡丹亭》,但其中角色受情志影响亦有异常或极端的行为。如对朱弁情根深种的赛花公主得知其即将回国时,出现对长空唉叹、倚门无语、目滓珠弹等无奈情状;郭华懊恼自己的酒醉误约,吞弓鞋自杀;谢桂英被负心薄幸的王魁抛弃后持金刀割喉身亡;钱玉莲收到王十朋休书,又遭后母逼迫改嫁时愤而跳江自杀……这些行为,是人在情志过度时首先心理呈现病态,继而行为异常的应激反应。陈无择认为,对情志“将护得宜”,人体即“怡然安泰”,反之,“役冒非理”,则“百疴生焉”,[8](P26)如若任由此种过度情志长期发展,恐怕戏中相关角色难免会出现《牡丹亭》中杜丽娘因情而亡的结局。那么,对于情志疾病,应当如何治疗呢?

针对情志引发的疾病,在治疗中,首先要找到其致病的机理。《内经》认为,脏腑气机紊乱是七情致病的关键。《素问·举痛论》载:“百病生于气也。怒则气上,喜则气缓,悲则气消,恐则气下……惊则气乱……思则气结。”[4](P336)即怒、喜、悲、恐、惊、思等情志过度会导致气的运行逆乱,而气之逆乱正是疾病产生的原因,如“怒则气逆,甚则呕血及飧泄”。[8](P336)《灵枢·本神》载:“恐惧而不解则伤精,精伤则骨痠痿厥,精时自下”;[4](P938)“因悲哀动中者,竭绝而失生……忧愁者,气闭塞而不行”,[4](P936)认为人气机竭绝而死与悲痛过度伤了内脏有关;忧愁的产生与气机郁滞闭塞不畅有关。

在找到致病机理后,还需从情入手治疗。《素问·移精变气论》载:“毒药不能治其内,针石不能治其外,故可移精变气,祝由而已。”[4](P121)所谓“祝由”,清代俞樾《内经辨言》引“王注:‘无假毒药,祝说病由’”。[12](P12)可见,“祝由”是一种在查明病人患病缘由的基础上,不同于药物、针石治疗,而是用言语化解疾病的方法。其中的言语治疗作用,就是以情动情的效果。以情动情的言语之所以对疾病治疗或保持健康有效,正如《灵枢·师传》所载:“人之情,莫不恶死而乐生,告之以其败,语之以其善,导之以其所便,开之以其所苦,虽有无道之人恶有不听者乎?”可见,以情入手的治疗,讲究的是顺应患者的情志而为,如《素问·移精变气论篇》谓:“闭户塞牖,系之病者,数问其情,以从其意。得神者昌,失神者亡。”[4](P124)强调的正是情志舒畅对疾病痊愈的作用。以情动情的治疗方法最常用的是情志之间的相生相克原理,如《素问·阴阳应象大论》载:“怒伤肝,悲胜怒”“喜伤心,恐胜喜”“思伤脾,怒胜思”“忧伤肺,喜胜忧”“恐伤肾,思胜恐”。[4](P58-62)

中国医学史上有许多情志治疗的病案,文中试举两则。一则是记载于《吕氏春秋·至忠》的“文挚医齐王疾”。案中的齐闵王患有忧郁症,在治疗过程中,文挚三约不至,使王初怒;待久候而至后,不脱鞋即登齐王病床,故意用沾着泥土的鞋子踩着齐王的衣服询问病情,使王再怒;后又口出狂言叱骂,使王重怒欲生烹之。在被王生烹三日三夜之后,竟又以言语挑衅:“诚欲杀我,则胡不覆之,以绝阴阳之气?”终使齐王盛怒至极,疾病痊愈。(1)参见《吕氏春秋新校释》,上海古籍出版社2002年版,第585页。文挚“以下犯上”,使齐王发怒的治疗方法,正是被金元名医张子和称为“以污辱欺罔之言触之”的激怒疗法,其依据即五志依五行相生相克的原理,忧郁症乃思虑过度而起,思属脾土,怒属肝木,肝木能胜脾土,怒思两情相克,过激的思虑之情得以抵消,忧郁症得到治疗。

元朝医学家朱丹溪对抑郁症的治疗亦有独特的见解,元代戴良《九灵山房集·丹溪翁传》中记有这样一则医案:

一女子病不食,面北卧者且半载,医告术穷。翁诊之,肝脉弦出左口,曰:“此思男子不得,气结于脾故耳。”叩之,则许嫁夫入广且五年。翁谓其父曰:“是病惟怒可解,盖怒之气击而属木,故能冲其土之结。今茅触之使怒耳。”父以为不然。翁入而掌其面者三,责以不当有外思,女子号泣大怒,怒已,进食。翁复潜谓其父曰∶“思气虽解,然必得喜,则庶不再结。”乃诈以夫有书,旦夕且归。后三月,夫果归而病不作。[13](P75-76)

这则医案不仅依托《丹溪心法·六郁》中“气血冲和,万病不生,一有怫郁,诸病生焉,故人身诸病,多生于郁”的观点,[13](P230)使用以怒胜思的疗法,还根据“喜则气和志达,营卫通利”的理论,[4](P336)巧妙地以喜解思,使女子因过度思虑引发的抑郁症获得痊愈。

文中所引泉州传统戏曲诸例,其有关“郎心似铁”的内容主要在于文学效果的渲染,而非医学理论或临床治疗的阐述与记录,但作者对情节发展的安排却在俗套中暗藏深意。如《郭华》中,吞弓鞋自杀的郭华后来死而复生,包拯判他与王月英结为夫妻,了却这一“宿世姻缘”。《刘智远》中,李三娘终与一十六年未见的丈夫刘智远在磨房相会,阖家团圆。《朱弁》中,大金国王被朱弁对故国的忠诚所感动,将之放归南宋,赛花公主随其归国,并被封为节烈夫人。《苏英》中,被判死刑后颠沛流离于民间的王后苏英最终沉冤得雪,其子被封为太子。《朱买臣》中的赵氏与朱买臣相离后,朱买臣得中状元,并娶得尚书小姐。单身一人的赵氏央托张公说合。最终,朱买臣应允张公说情,与赵氏终得谢花重开,缺月再圆。《王魁》中引金刀割喉身亡的谢桂英后竟被伽蓝王判为死而复生,与王魁再续前缘。《王十朋》中跳江自杀的钱玉莲被福建安抚使钱载和所救,认作义女,后与王十朋团聚。《尹行义》《吕蒙正》《何文秀》《苏秦》等剧亦均被赋以大团圆的结局。这种大团圆所创设的情志正是皆大欢喜之“喜”,以“喜”应对戏中角色所经历的思、忧、悲、恐……,即意味着一切低落情志,最终均被“喜”所胜。此种情节安排,与我国传统医学中以情动情的情志病治疗效果有异曲同工之妙。

同时,还需注意一点,从文本而言,戏曲中的情志是体现在某个角色之上与某一情节之中的,但戏中角色情志的影响却在文本之外,且至少对两个群体产生作用,一是依托戏曲角色抒发自我情感的创作者,二是依托戏曲情节代入自我情志的接受者(剧本的阅读者或戏曲的观众)。从“郎心似铁”现象及其皆大欢喜的结局在泉州传统戏曲中出现频率较高这一点,说明创作者乐于将此写入剧本,接受者亦喜欢此类情节构建。其中的一个缘由,或许就在于其能起到如医学治疗般以情动情的效果。此或可视作探讨文学为何具有治疗作用的一个切入点。