宋元时期我国陶瓷文化海外传播的民间主体构成探析

邹文兵

摘要: 宋元两朝统治者期以“市舶之利”来缓解财政危机,纷纷实施积极的海外贸易政策,促使这一时期海外贸易空前兴盛。随着宋王朝对“厚来薄往”朝贡贸易规模的限制,无形中促使民间海商逐渐成为贸易的主导力量。在重商主义和逐利思想的双重影响下,以富商大贾、庙堂权贵、沿海渔户和寺庙僧道为主体的民间海商,纷纷扬帆出海殖货聚财,客观上促进了宋元陶瓷文化在海外的传播与扩散。文化上的归依使贸易国家深深镌刻着中华文化的印迹,在改变着人们的饮食习俗的同时,也改变着人们的审美情趣和价值观念。

关键词: 宋元时期; 朝贡体系; 陶瓷文化; 海外传播

中图分类号: K244.3; K245.3; K247.3; G125文献标识码: ADOI: 10.3963/j.issn.1671|6477.2023.02.015

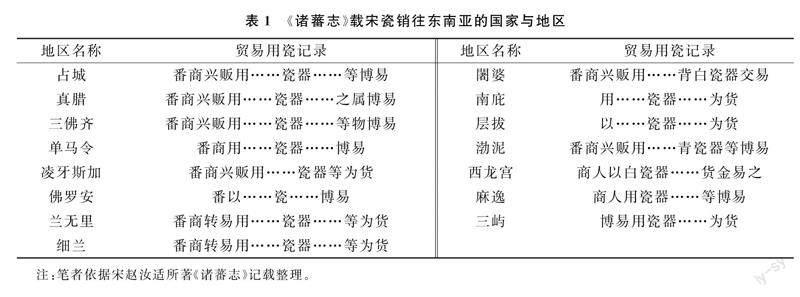

据历史记载,公元10世纪末,闽南人开始搭乘回教商人的船只、跟随回教商人的脚步,从泉州港出发到东南亚海域通商买卖[1]1|10。北宋初期,在政府实施积极的海外贸易政策下,开始涌现出一批实力雄厚的巨商大贾,与东南亚国家与地区间的贸易呈现出一派繁荣景象。由于在海外贸易中“每十贯之数可以易蕃货百贯之物,百贯之数可易蕃货千贯之物,”[2]713(卷1《禁铜钱申省状》)其利润远超于一般的贸易活动,吸引着社会各个阶层的关注。穷至如洗之民,富至百万之家,贵至王公大臣,重至拥兵军将,殊至寺庙僧道,或无惧风浪之险亲自扬帆出海,或重掷千金与人合股,纷纷租船募民远赴海外殖货聚财。诚如北宋名臣蔡襄所言,“凡人情莫欲富,至于农人、商贾、百工之家,莫不昼夜营度,以求其利”[3],出海逐利蔚然成风。当时海外贸易商品是多元的,但无论是官方史志或是私人著作记载,陶瓷均是宋元时期大宗输出商品之一。宋人朱彧在《萍洲可谈》中记载北宋商船前往海外从事陶瓷蕃货贸易的情景,“甲令海舶,大者数百人,小者百余人,以巨商为纲首,副纲首、杂事,市舶司给朱记,许用答治其徒,有死亡者,籍其财……舶船深阔各数十丈,商人分占贮货,人得数尺许,下以贮物、夜卧其上。货多陶器,大小相套,无少隙地。”[4]据宋臣赵汝适所著《诸蕃志》记载,宋瓷销往东南亚国家和地区多达15个,如表1所示。在真臘地区,“舟人易之瓷器”[5],民众消费中国瓷器尤多。

加拿大学者炊格尔(Trigger)认为,广义的文化传播是指一种发明被社会接受的过程,即新的意识或新的文化特征从一个人或一群人向其他人或群体的扩散[6]。人既是文化的主体,也是实现文化空间转移并促进文化发展的传播者和推动者。文化传播的发生方式大体可归纳为贸易、迁徙、扩散三类。我国陶瓷文化在东南亚的传播与扩散,是伴随着中国历代陶瓷器物输往东南亚的过程实现的。两宋时期,随着政府对“厚往薄来”朝贡贸易采取限制政策,以减少“回赐”亏损,这使得民间海外贸易得到了进一步发展,海商群体不断壮大成为贸易主体,“贩海之商……江、淮、闽、浙处处有之。”[2]714(卷1《禁铜钱申省状》)特别是“福建一路,多以海商为业”。[7]加上造船和航海技术的进步,促成了这一时期海外贸易的空前兴盛。有学者估计,“北宋中期每年的进出口总额为1666.6万缗,北宋后期每年进出口总额为2333.4万缗,南宋绍兴晚期每年的进出口总额为3777.8万缗”[8]。历史学者葛金芳依据研究推测,仅南宋东南沿海就有近10万人常年涉足外贸,南宋民间海船总数保守估计应有七八万艘[9]。在数量庞大、往来频繁的商贸队伍中,就社会主体结构而言,可谓涉及多个阶层。

一、 民间海商之富商大贾

两宋时期,舶商进行海外贸易的行为几乎都处于宋朝廷的监控之下,只有依法登记并入籍的商人才能取得从事海外贸易的资格。按元祐年间的市舶法规定:“诸商贾许由海道往外蕃兴贩,并具人船物货名数、所诣去处,申所在州,……州为验实,牒送愿发舶州,置簿抄上,仍给公据。方听候回日,许于合发舶州住舶,公据纳市舶司。”[10]3367(职官 44之8《市舶司》)此外,对从事贸易的舶商还有财产方面的硬性法律规定。如舶船去高丽者,“财本必及三千贯(原文应作三千万贯)”[10]33|34(食货38)。要进行海外贸易,不但需要打造海船、购置大量货物,而且还需要招聘船员等前期筹备投资,需要巨额的资金,一般平民百姓不可能随便出海充实海外贸易。除此之外,按市舶法规定,出海贸易还需要地方上“物力户三人委保”及得到本地市舶司的允准后方可出海贸易。可见,从事贸易的海商其门槛之高可见一斑。因此,当时以私人身份经营海外贸易的,除了官僚权贵之外,“海舶之利,颛于豪家大姓”[11]3056(卷182《食货下八·互市舶法》)。“富民往诸蕃商贩者,率获厚利,商者益众”[11]3063(卷250《铁木迭儿传》)。在江南沿海一带,“富室大家,蛮商舶贾,交错于水陆之道”[11]984(卷34《宋故右中奉大夫直祕阁致仕朱公墓志铭》),因而在宋人的笔记小说中,东南沿海就有不少此类舶商的身影频频出现。南宋时,都城临安的富室有不少系“外郡寄寓之人”,其中“多为江商海贾,穹桅巨舶,安行于烟涛渺莽之中,四方百货,不趾而集”[12]。“临安人王彦太,家甚富,有华室,颐指如意。忽议航南海,营舶货。”[13]796(支乙卷1《王彦太家》)宋元时期的泉州港是开拓海洋,连接中外世界大港,由于从事海外贸易的人数众多,每当到了海船归来的季节,泉州港便会出现宋人李邴诗中所描述的“苍官影里三洲路,涨海声中万国商”的繁忙盛景。在海商中有素以海外贸易为本业的,如有“四明人郑邦杰,以泛海贸迁为业,往来高丽、日本”[14]。时人洪迈《夷坚志》中提到,“温州巨商张愿,世为海贾,往来数十年,未尝失时。”[13]1741(支丁卷3《海山异竹》)丰厚的贸易利润造就了许多海商巨贾,其海船数百资产万计,如“泉州杨客为海贾十余年,致赀二万万,……度今有四十万缗”[13]588|589(丁志卷6《泉州扬客》)。莆田发现的宋绍兴八年(公元1138年)的《兴化军祥应庙碑记》记载:“泉州纲首朱纺,远航三佛齐……舟行迅速,无有艰阻,往返曾不期年,获利百倍”[15]。福建“南安丘发林从航海起家,至其孙三世,均称百万”[16]。由于前往日本经营的舶商较多,11世纪末,在博多港附近便逐渐形成了华人聚居区“宋人百堂”。

宋朝政府对海外贸易采取专卖控制办法,严令禁止商人私下开展海外贸易。但在巨大利益驱使之下,法令虽严,但结果却是屡禁不止。泉州一地商人不顾禁令,“夜以小舟载铜钱十余万缗入洋。”[17]2422(卷150《高宗·绍兴十三年十二月丙午》)铜钱在海外,可以十贯之数,易番货百贯之物,估计一次贸易额就超过了100万贯。于是“奸民相结,贮钱小舟,潜往海洋,纳诸巨舶,稇载而归”[18]。乾道三年(公元1167年),福建“本土纲首陈应等,昨至占城蕃。”[10]1864(蕃夷7之49)苏辙官任福建时曾说:“长乐大藩,七闽之冠;衣冠之盛,甲于东南。工商之饶,利尽南海”[19]。有些海商由于善于经营,在与海外蕃国贸易时,还被蕃国委以重任协助治理国家。据郑麟趾的《高丽史·周佇传》记载,温州人周伫在穆宗时(公元997—1009年)“随商舶来,学士蔡忠顺知其有才,密奏留之。初授礼宾省注簿,不数月除拾遗,遂掌制诰”,后任翰林学士、礼部尚书等职,“工文翰,交聘辞命,多出其手,恩遇无比”[20]。南宋末年俞文豹的《吹剑录外集》又载,南宋理宗淳祐年间(公元1241—1252年),永嘉人王德用因科举屡试不第,遂与胞兄德明“尽卖其田庐”,携带物品,赴交趾(今越南北部)经商,拜见交趾国王。国王以其“才艺而敏,给厚礼而留之,谴乃兄回。”[21]从此,王德用便侨居交趾今越南,成为我国侨居海外的先驱。

蒙元政府承袭了两宋时期的海外贸易政策,并且推行了一系列的政策法令来促进商业发展,农本商末的思想在元代被改变。元人吴海曾向世人描述道:“珠玑象犀兼金大贝,产于海外蕃夷之国,去中国数万里,舟行千日而后始至。周涛之与凌,蛟龙之与争,嗜利者必之焉。幸而一逢,可以富矣。而不止也。幸而再遂,则大富。又幸而再又浇遂,则不胜其富矣”[22]。可见,为了追求财富而出海冒险的价值观念开始为人们所认同。兼营海外贸易,使商人获得了较高的地位,士与商相互融合的现象开始出现。如松江一带,宋时还是“文儒益光显”,入元“数十年来,习俗始变,舟楫极蛮岛,奇货善物,往往充上国”[23]。如果说南宋海贸巨贾多出自泉州,那在蒙元时期,则形成以江苏太仓为基地的长江三角洲海商集团、澉浦杨氏为首的浙东海商集团和泉州蒲氏为主的闽南海商集团。太仓朱清、张暄二人,南宋末年就雄长于海上,降元时,张渲已经有巨舶500艘。他俩以太仓为基地发展海外贸易,积累巨额财富,以致“子侄甥婿皆大官,田园宅馆遍天下,库藏仓庾相望。巨艘大舶帆交番夷中。”[24]“泉之诸蒲,为贩舶作三十年,岁一千万而五其息,每以胡椒八百解为不足道”[25]。周密《癸辛杂识》云:“泉南有巨贾,南蕃回回佛莲者,蒲氏之婿也,其家富甚,凡發海舶八十艘。”[26]蒲氏去世后,遗产中仅珍珠就有130石。元代澉浦杨氏世代经营航海事业,筑室招商,富甲浙右,其居宅中“建楼十楹,以贮姬妾,谓之梳装楼”[27]。伊本·白图泰在描述喀里古特港的中国船只时,说大船叫艟克,在中国的刺桐城或在隋尼克兰(广州)制造。“中国人中有拥有船只多艘者,则委派总管分赴各国,世界上没有比中国人更富有的了。”[28]

二、 民间海商之庙堂权贵

《史记》中有云:“食禄者不得与下民争利,受大者不得取小。”作为政府官员享有种种权力,本不应与民竞利,但宋元两朝涉足海外贸易的官吏、军将乃至皇室宗族,却在海商中也占有很大比例。他们凭借政治上的特权,为自己经营海外贸易极尽“运作”之能事。如“以公侯之贵,牟商贾之利……甚者发舶舟,招蕃贾,贸易宝货,麋费金钱。……犯法冒禁,专利无厌。”[11]卷388《陈良祐传》“时瑛在岭峤七年,括南海犀珠、香药,奉宰相内侍,人目之为‘香燕”[11]卷298《燕肃附燕瑛传》;理宗朝宰相郑清之子“盗用朝廷钱帛以易货外国”[11]卷407《社范传》。雷州知州郑公明“三次搬运铜钱下海,博易蕃货”[10]4072(职官74之43)。官僚丁崖州“在海外有一贩夫,与数百缗,任其贸易”[29]。宋朝军队官员以经商牟利的日益增多,如屯驻水军每月现钱支给,但“(钱)自本州支出,则城下大舟径载入蕃国矣”[2]714(卷1:《禁铜钱申省状》)。南宋著名将领张俊就派遣手下老卒出海贸易,“予五十万,恣其所为。其人乃造巨舰……忽飘然浮海去,逾岁而归。珠犀香药之外且得骏马,获利几十倍。”[30]镇江府守将刘宝“差人于荆湖、福建收买南货,络绎不绝。……在军中搜买珠玉珍奇之物”[17]卷188:绍兴三十一年正月壬辰。“二十年间(绍兴和议),披坚执锐之士化为行商坐贾者,不知其几”[17]3660(卷189:绍兴三十一年三月已卯)。绍兴二十八年(公元1158年)二月,知钦州戴万言:“邕、钦、廉州与交趾接,自守倅以下所积俸余,悉皆博易。”[10]刑法2之147,食货38之37可见,此时在邕、钦、廉三州军卒中从事贸易已相沿成习,形成了《岭外代答》所记载的景象。军队的经营之风盛行,一些精于生意的人便伺机加入军营而倍受军将的重用,“富商大业之家多以金帛窜名军中,侥幸补官,及假名冒户、规免科须者,比比皆是。”[10]食货6宋室皇族群体凭借巨额消费能力和皇室特权,也深入参与海外贸易之中。据南宋张知甫载:“一海贾鬻真龙涎香二钱,云三十万缗可售鬻,时明节皇后(公元1088—1121)年许酬以二十万缗,不售。”[31]1974年在泉州后渚港发现的沉船上曾出土96件牌签,其中19件标有“南家”,有8件标有“安郡”“河郡”“兆郡”“昶郡”等字。据傅宗文考证,木牌签中的“南家”应为泉州南外宗正司所属官吏尊称南外宗子的徽记[32]。显然,这艘商船属于宗室,是南宋晚期的宗室直接参与海外贸易的物证。

正是由于各级官吏操奇计赢,使得政府海外贸易税收受到极大影响。臣僚们弹劾说,官军不但“妨害客人兴贩”,也侵夺朝廷“利源”。为此,宋政府严令“不许诸司别作名色,差拔下海,所有本军回易止许就屯驻营寨去处开置铺席、典质贩卖、庶几不为商贾之害”[10]食货67之2。为了加强对海外贸易的控制,宋元两朝也颁布了一系列法令来约束和惩戒官僚经营海外贸易。如宋太宗至道元年(公元995年)三月诏曰:“自今宣令诸路转运司,指挥部内州县专切纠察,内外文武官僚敢亲信于化外贩鬻者,所在以姓名闻。”[10]3364(职官44之2)诏令明确要求将违禁参与海外贸易的官吏姓名上报朝廷予以严厉惩处,但从“遣亲信于化外贩鬻”可窥见,委托代理人进行贸易是权贵们经商的普遍模式。宋徽宗政和三年(公元1113年)下诏重申,市舶机构等外贸官吏如果与“奸商”勾结,“挟势私遣人附船入海潜通交易”,“私市掌握之珍”,犯者“皆重置之法”[10]职官44。但在巨大利润的诱惑和冲击下,使得许多官僚“罔顾宪章,苟徇货财,潜通交易”。宋臣张鉴在南海为官时被通判李夷庚、巡检谢德权“以赀付海贾,往来贸市”为由弹劾,因此受到“徏小郡”的惩处[33]9417(《前揭书》)。孝宗乾道七年(公元1171年),宋朝廷严令禁止官员染指外贸,诏令“见(现)任官以钱附纲首、商旅过蕃买物者有罚,”[33]4566(卷16《食货志·互市舶法》)对官员投资入股做海外贸易的也要追究其责任。尽管宋朝廷一再颁布法令打击海外贸易走私行为,但官僚、皇室宗亲私下从事海外贸易的情况却是屡禁不止。宋高宗绍兴末年,鉴于当时泉州南外宗正司的不少宗族人员参与海外贸易,凭借特权横行不法,朝廷不得不下令禁止:“两宗司今后兴贩蕃舶,并有断罪论。”[10]职官74之43可禁令余音未了,又有“两外宗子商于泉州多横”[34]的奏报。

兴起于漠北草原的蒙古贵族,长期的游牧生活使得他们对商品交换依赖较大。蒙元建立以后,随着对外关系的拓展及水陆交通的畅达,为中外贸易提供了优越的营商环境,加之蒙古统治阶层具有与中原地区“重农抑商”不同的“重商”思想,使得商品经济十分繁荣。与赵宋王朝实行“食禄之家、不许与民争利”的国策相比,元朝统治者对待官僚权贵经营海外贸易则采取“勿拘海舶,听其自便”[35]卷94《食货志》的态度,除了对市舶司及在地官员“拘占舶船捎带钱物下蕃货卖”加以禁止外,“诸王、驸马、权贵、势要、僧道、也里可温、答失蛮诸色人尊下蕃博易”,只是要求他们“依例抽解”,不得凭借特权隐匿物货[36]。因此,元代权贵官僚参与海外贸易经营者不断增加,海外贸易规模也不断扩大,皇室甚至还派遣舰队专为其经商盈利[35]卷38《顺帝纪》。如忽必烈统治时期,以组织海运起家位至行省宰相的朱清、张瑄,便以“巨艘大舶帆交蕃夷中”,大规模从事海外贸易。

三、 民间海商之沿海居民

自古道,靠山吃山,靠水吃水。沿海农户、渔民,也有一些失去土地的无业游民,他们或为生计所迫,或为利欲驱使,哪怕有着“海贾归来富不赀,以身殉货绝堪悲”[37]卷12《泉州南郭二首》的风险,他们也抱着万一侥幸的心理出海逐利。那怕本钱“少或十贯”、“多或百贯”的小商人,或“以钱附搭其船,转相结托,以买番货而归,……常获数倍之货”[2]713(卷1《禁铜钱申省状》)。出于这种“轻生射利”求富于海外的欲望与热情,再加上宋政府对出海贸易的鼓励,沿海居民冒险出没于波涛之间从事海上贸易者大有人在。泉州依山傍海且民稠地狭,独特的地理环境决定了当地居民必须向海而生、因海而兴。《泉州府志》载:“民无所证贵贱,惟滨海为岛夷之贩。”[38]“漳、泉、福、兴化,凡滨海之民所造船,乃自备财力,兴贩牟利而已。”[10]6564(刑法2之137)泉州商客七人:曰陈、曰刘、曰吴、曰张、曰李、曰余、曰蔡,绍熙元年六月,同乘一舟浮海[13]1318(三志己卷2《余观音》)。兴化一带“土荒耕老少,海近贩人多”[37]卷46《泉州南郭二首》。南宋绍兴年间知泉州的连南夫也说:“海卖入蕃,以兴贩为招诱,侥幸者甚众。”[33]卷186《食货志下七·香》其中也有不少小商贩转行海外贸易成功案例,如“建康巨商杨二郎,本以牙侩起家,数贩南海,往来十有余年,累赀千万。”[13]986(志补卷21《鬼国母》)泉州纲首蔡景芳自建炎元年(公元1127年)至绍兴四年(公元1134年),收净利钱98万余贯,因海外贸易额巨大而得补承信郎[11]4537(卷185《食货志》)。在两宋时期,闽地已然形成了向海贸易的风俗。在明州一带为濒临大海,田地较少,“僻在一隅,虽非都会,乃海道辐辏之地,故南则闽广,东则倭人,北则高句丽,商舶往来,物货丰衍。”[39]明州虽不是大都会,但是因交通地位的特殊而成为了当时的通商口岸。由于当时日本加藤原氏专权,严禁日商私自出海贸易,此时来往于中日之间的几乎都是宋朝商船。神宗元丰三年(公元1080年)宋商孙忠携带明州的牒文到日本越前敦贺港[40]。宝庆年间,在明州任职的尚书胡集上奏札子言:“本府僻处海滨,全靠海舶住泊。有司资回税之利,居民有贸易之饶,”[41]充分说明了海贸在明州发挥的重大作用。庆元府管辖的鲒琦镇依山傍海,数千家居民都脱离农业,“并海数百里之人,凡有负贩者皆趋焉”[42]。正如北宋舒亶诗中所云:“香火长存社,渔盐每夺农。”人们难以在农业中获得更大的发展,因而多弃农从商,居民之中“籍贩窠者半之”[43]。台州有郑四客曾“为林通判家佃户,后稍有储羡,或出外贩贸纱帛、海物”[13]918(支景卷5《郑四客》)。足见经商风气盛行。宋人熊禾的诗生动描述了人们摆脱自然经济束缚而投身海外贸易的情景,“何如弃之去,逐末利百千。矧此贾舶人,入海如登仙。远穷象齿徼,深入骊珠渊。大贝与南琛,错落万斛船”[44]。平江府所轄顾迳是东南沿海城镇中唯一的草市,海外贸易十分活跃,“奸民豪客,广收米斛,贩人诸蕃”[10]5468(食货38之4)。两广居民做海商的也不少,广南滨海一带州县居民“或舍农而为工匠,或泛海而逐商贩”[10]6215(食货66之16《淳熙十二年刑部尚书肖燧言》)。

在这些往来的小商贩中,虽有深思熟虑的淘金者,也有临时起意的搭舶船者。“庐陵商人彭氏子,市于五羊,折阅不能归,偶知旧以舶舟浮海,邀彭与俱。彭适有数千钱,谩以市石蜜。发舟弥日,小憩岛屿,舟人冒骤暑,多酌水以饮。彭特发奁,出蜜遍授饮水者。忽有蜑丁十数跃出海波间,引手若有求,彭漫以蜜覆其掌,皆欣然舐之,探怀出珠贝为答。彭因出蜜纵嗜,群蜑属餍,报谢不一,得珠贝盈斗。”[45]元代市舶法则中说舶商“招集”的“人伴”,应该也就是这些人。据泉州僧本称言,其表兄为海贾,前往三佛齐国行商,商船途中触礁而“一舟尽溺”,只剩下一个人漂至海岛上,七八年以后,遇到泉人误风船抵岸,才得返回家乡[13]甲志卷7《岛上妇人》。可见,在泛海的客商中,虽有人堆金迭玉、富甲一方,但大多数或空手而返,或是流落异乡,或葬身鱼腹。

四、 民间海商之寺庙僧道

历史记载从公元6世纪起,华人已经开始从泉州港登船航海到东南亚甚至远到印度次大陆。这些华人多为佛教的僧侣,他们飘洋过海并不是为了贸易,而是为了宗教的朝圣,或为去东南亚与印度寻找精神的解脱[1]1|10。随着商品经济的渗透,宋人的思想观念发生了深刻的变化,追求财富的思想也渗透至高墙之内修行静地,一些僧侣道士也参与海洋贸易以兴殖利润。僧道的生活被市井俗华所洗礼,纷纷挣脱清规戒律的约束。在僧道身份的外衣下,他们拥有十分丰富的社会角色:商人、手工业者,还有广交士大夫的诗僧、书僧和画僧。佛教寺院往往兼作重要交易场所,“东京大相国寺,乃瓦市也。僧房散处,中庭两庑可容万人,凡商旅交易,皆萃其中,四方趋京师以货物求售、转售他物者必由此。”[46]交易物品种类繁多,甚至还有舶来品,如“卖日本扇者……索价绝高。”[47]可见,相国寺庙会盛况空前,是一个极具规模的贸易场所,在商品交换方面起了重大作用。成都大慈寺有“九十六院,地居冲会,百工列肆,市声如雷。”[48]僧道们“贮积谋利,坐列市贩,”[49]在海外贸易的浪潮迭起声中,不少僧道人员也被诱出净土加入海商的队伍,远涉鲸波,泛海殖货。有大商大贾,简州曾希问“贮络钱数百贸易诸物”[50]。苏轼知杭州时,“杭僧有净源者,旧居海滨,与舶客交通牟利,舶客至高丽,交誉之。”[51]10493(卷435)“泉州人王元懋“少时祗投僧寺……遂主舶船贸易,其富不赀”[13]1345(己卷6《王元懋巨恶》)。“明州有道人……自云本山东商人,曾泛海遇风,漂堕岛上。”[13]295(乙志卷13《海岛大竹》)温州道士王居常“因贩海往山束,属偶所拘”[13]62(甲志卷7《搜山大王》)。处州道人张端愨“与一乡友同泛海,如泉州。舟人意欲逃征税,乘风绝海,至番禺乃泊舟。”[13]96(甲志卷11《张端愨亡友》)。据宋人庄绰的笔记《鸡肋编》记载:“广南风俗,市井坐估,多僧人为之,率皆致富。又例有家室,故其妇女多嫁于僧。”可见,由于僧人的入世倾向变得普遍和深入,在岭南地区,许多僧人靠聪明才智经商致富,以至于广受当地妇女青睐。宋人胡寅对寺僧从事贩卖经营活动提出了批评,“既已为僧,而又隳败其业,甚则破戒律,私妻、子,近屠沽市贩”。可见,宋代僧道经商现象十分普遍,也成为当时海商队伍中重要的组成部分。

有元一朝,以僧、道出海贸易的人数有增无减。元政府为扩增政府海外贸易税收,还专门对僧、道等特殊群体税收作出规定。据《新元史》所载,“僧、道、也里可温、答失蛮人夹带商贾过番贩卖,如无许免抽分明谕,仍依例抽分,违者罪之”[52]。在中国外交史上,通常都是委任官员来担任国家使节。而蒙元与日本的关系在正常外交途径无法奏效的情况下,选择派遣僧侣担任使者一职,堪称是中国外交史的一大创举。元成宗大德三年(公元1299年),世祖下诏,“遣宁一山者,加妙慈弘济大师,附商舶往使日本”[35]426|427(卷20《成宗本纪三》)。《新元史》对宁一山出使日本也有记载:“大德三年,江浙行省臣劝帝复讨日本,帝曰:‘今非其时也。使江浙释教总统补陀僧一山,赍诏使日本……一山至太宰府,日本人拘之伊豆,不报命。”[51]卷250《列传147﹒外国2日本》从《新元史》记载中可知,宁一山是以禅师的身份蒙元使节出使日本,可谓开创了古代中国对外交流的先河。也正是一山在日本的斡旋,使蒙元與日本两国重修于好,也再度恢复了两国的商贸往来。木宫泰彦认为,“元末六七十年间,恐怕是日本各个时代中,商船开往中国最盛的时代”,而“入元僧人与年俱增,有时竟有数十人大举渡海”,经他统计的入元僧多达222余人[53]。上述统计僧侣人数仅是文献上记载的,被波涛吞噬的、不见记载的无名氏究竟还有多少不得而知,也许成千上万,这绝不是言过其实。宋元之际,儒释道“三教一致”思想盛行,僧侣道士们在研修禅法之余,自然也受宋学、香道、茶道的熏陶,无形中也促进了宋元陶瓷技艺的海外传播。

五、 结语

宋元两朝统治者期以“市舶之利”来缓解财政危机,纷纷实施积极的海外贸易政策,加上航海技术的进步,促使这一时期海外贸易空前兴盛。两宋时期对“厚来薄往”朝贡贸易规模的限制,其实质是宋王朝无力维持宗主认同外交主导下的国际秩序,无形中促使民间海商逐渐发展壮大而成为贸易的主导力量,但更深层次的原因在于此时期社会变革和文明意识的调整。在重商主义的影响和巨额海外贸易利润的驱使之下,以富商大贾、庙堂权贵、沿海渔户和寺庙僧道为主体的海商们,纷纷扬帆出海殖货聚财,客观上促使了宋元陶瓷文化在海外的传播与扩散,并对陶瓷贸易所覆盖的国家与地区之间形成了文化上的感召力。罗素曾经指出:“不同文明之间的接触,以往常常成为人类进步的里程碑。”随着中国向海外输出瓷器样式与数量的激增,其辐射范围也不断扩大,陶瓷文化逐渐被海外各国人民所接纳,在改变着人们的饮食习俗的同时,也改变着人们的审美情趣和价值观念。

[参考文献]

[1] 张彬村.宋代闽南海贸习俗的形成[J].海交史研究,2009(1):1|10.

[2][宋]包恢.敝帚稿略[M].上海:上海古籍出版社,1987.

[3][宋]蔡襄.蔡忠惠公文集(宋集珍本从刊):卷29《福州五戒文》[M].北京:线装书局,2004:193.

[4][宋]朱彧.萍洲可谈:卷2[M].北京:中华书局,1985:133.

[5][宋]赵汝适.诸蕃志校释[M].杨博文,校释.北京:中华书局,1996:168.

[6][加拿大]布鲁斯·特里格.论文化的起源、传播与迁徙[J].陈淳,译.文物季刊,1944(1):84.

[7][宋]苏轼.苏轼文集:卷30《论高丽进奉状》[M].北京:中华书局,1986:847.

[8]熊燕军.宋代东南沿海地区外向型经济成份增长的程度估测及其历史命运[J].韩山师范学院学报,2007(1):40|47.

[9]葛金芳,汤文博.南宋海商群体的构成、规模及其民营性质考述[J].中华文史论丛,2013(4):179|200,393|394.

[10][清]徐松.宋会要辑稿[M].北京:中华书局,1957.

[11][宋]孙规.鸿庆居士集[M].上海:上海书店出版社,1994.

[12][宋]吴自牧.梦粱录:卷18《恤贫济老》[M].北京:中国商业出版社,1982:162.

[13][宋]洪迈.夷坚志[M].何卓,校点.北京:中华书局,1981.

[14][宋]郭彖.睽车志:(卷3)[M]//王云五.睽车志及其他二种:(丛书集成初编).上海:商务印书馆,1936:26.

[15]林钊.介绍两块有关中外交通史的碑刻资料[J].文物参考资料,1957(09):41|46.

[16][清]蔡永兼.西山杂志〈东埕〉[M].泉州海交馆抄本.

[17][宋]李心传.建炎以来系年要录[M].北京:中华书局,1988.

[18][明]杨士奇.便民五事疏:卷273《理财》[M]//杨奇历代名臣奏议:(影印本).上海:上海古籍出版社,1989.

[19][宋]苏辙.栾城集:卷30《林积知福州》[M].上海:上海古籍出版社,1987:639.

[20][朝鲜]金宗瑞,郑麟趾.高丽史:卷94《周伫传》[M].北京:中华书局,1974:423.

[21][宋]俞文豹.吹剑录全编[M].张宗祥,校.上海:古典文学出版社,1985.

[22][元]吴海.知止轩记(文渊阁四库全书本):卷30《闻过斋集》[M].台湾:商务印书馆,1984.

[23][宋]袁桷.清容居士集:卷19《乐善堂记》[M].北京:中华书局,1985:350.

[24][元]陶宗仪.南郊辍耕录:卷5《朱张》[M].李梦生,校.台北:商务印书馆,1986:467|468.

[25][元]方回.桐江集:卷6《已亥前上书本末》[M].台北:商务印书馆,1981:374.

[26][宋]周密.癸辛杂识:(续集下)[M].吴企明,点校.北京:中华书局,1988:93.

[27][明]樊維城,胡震亨,等.(天启)海盐县图经:卷6《食货篇第二之下》[M].复旦大学图书馆藏天启刻本.

[28][摩洛哥]伊本·白图泰.伊本·白图泰游记[M].马金鹏,译本.银川:宁夏人民出版社,1985:489|491.

[29]孙升.孙公谈圃:(卷上)[M].文渊阁四库全书本.

[30][宋]罗大经.鹤林玉露(丙编):卷2:《老卒回易》[M].刘友智,校注.济南:齐鲁书社,2017:467.

[31][宋]张知甫.张氏可书[M].景守山阁本.

[32]傅宗文.后渚古船:宋季南外宗室海外经商的物证[J].海交史研究,1989(2):77|83.

[33][元]脱脱.宋史[M].北京:中华书局,1985.

[34][宋]何侨远.闽书:(卷116)[M].明崇祯二年刻本.

[35][明]宋濂.元史[M].北京:中华书局,1976.

[36][元]完颜纳丹.通制条格:卷18《关市·市舶》[M].黄时鉴,点校.杭州:浙江古籍出版社,1985.

[37][宋]刘克庄.后村先生大全集[M].四部丛刊本.

[38][清]怀荫布,修;[清]黄任,[清]郭赓武,纂.泉州府志:卷21《田赋》[M].清乾隆二十八年刻本.

[39][宋]张津.[道乾]四明图经:卷1[M].北京:中华书局,1990.

[40][日]木宫泰彦.中日交通史:上卷[M].陈捷,译.上海:商务印书馆,1931.

[41][宋]胡榘,修;[宋]罗濬,方万里,纂.宝庆四明志:卷6《商税》[M].北京:北京图书馆出版社,2003.

[42][宋]吴潜.许国公奏议:卷3[M].上海:商务印书馆,1950.

[43][元]王厚外,徐亮,纂.至正四明志(宋元方志丛刊本):卷5[M].北京:中华书局,1990.

[44][宋]熊禾.勿轩集(文渊阁四库全书本):卷7《上致用院李同知论海舶》[M].台湾:商务印书馆,1984.

[45][宋]曾敏行.独醒杂志:卷10[M]//全宋笔记:第5册[M].郑州:大象出版社,2008:204.

[46][宋]王栐.燕翼治谋录:卷2[M].北京:中华书局,1981.

[47][宋]江少虞.宋朝事实类苑:卷60《日本扇》[M].上海:上海古籍出版社刊本,1981:799|800.

[48][宋]郭印.超悟院记[M]//傅增湘.宋代蜀文辑存:(卷39).北京:北京图书馆出版社,2005.

[49][宋]张方平.乐全集:卷15《原蠢中篇》[M].郑涵,点校.郑州:中州古籍出版社,2000.

[50][宋]孙应时.烛湖集:卷9《泰州石庄明值禅院记》[M].影印文渊阁四库全书本.

[51][清]李熹.续资治通鉴长编[M].北京:中华书局,2004.

[52][民国]柯劭忞.新元史:卷72《志39·食货5》[M].余大钧,标点.长春:吉林人民出版社,1999:173.

[53][日]木宫泰彦.日华文化交流史[M].胡锡年,译.北京:商务印书馆,1980:394|420.

(责任编辑文格)

Folk Maritime Merchants Promoting Overseas

Dissemination of Chinese Ceramic Culture

in Song and Yuan Dynasties

ZOU Wen|bing

(School of Journalism & Communication of Huaqiao University,Xiamen 361021, Fujian,China;

Purple Academy of Culture & Creativity, Nanjing 210013,Jiangsu,China)

Abstract:The rulers of the Song and Yuan dynasties implemented active overseas trade policies to alleviate their financial crises with the “profits of the market”,which led to the unprecedented prosperity of overseas trade during this period.With the restriction of tribute trade by the Song dynasty,the folk maritime merchants gradually became the dominant force in trade.Under the dual influence of mercantilism and profit|seeking thought,the rich merchants,government officials,coastal fishermen,monks and Taoists as the main body of the folk maritime merchants,have sailed to the sea to cultivate goods and gather wealth,contributing to the overseas dissemination and proliferation of Song and Yuan ceramic culture.The cultural affiliation made the trading countries deeply engraved with Chinese culture,which has changed peoples dietary customs as well as their aesthetic sensibilities and values.

Key words:Song and Yuan dynasties; tribute system; ceramic culture; overseas dissemination