上海土音新字本《伊娑菩个比方》及其所见19世纪50年代上海方音

刘坤泽 盛益民

摘 要 文章介绍了美国传教士郏爱比(Asa Bruce Cabaniss)以高第丕(Tarleton Perry Crawford)等传教士创制的上海土音新字翻译编写的上海话本《伊娑菩个比方》(即《伊索寓言》),将其内容与罗伯聃(Robert Thom)所翻译的文言本的《意拾喻言》进行了比较,并整理分析了该书所反映的19世纪50年代上海话的音系特点。

关键词 上海土音新字 郏爱比(Asa Bruce Cabaniss) 《伊娑菩个比方》 《意拾喻言》 上海方言

一、 上海土音新字与《伊娑菩个比方》的简介

(一) 上海土音新字简介

上海土音新字(以下简称“土音字”)是部分在沪传教士于1854—1861年间使用的一种记录上海话的音节文字,由美南浸信会的传教士高第丕(汉名又作高乐福,Tarleton Perry Crawford,1821—1902)所创,经美监理会传教士秦右(Benjamin Jenkins,1815—1871)等人改订而成。这种文字采用汉字的笔画进行书写,区分声韵母为不同部分,声母的基本笔画为丨(豎),韵母的基本笔画为一(横)。这一文字的基本构形受汉字“門”的启发而来。(Crawford 1888)103除去零声母字和辅音自成音节字直接居中书写,每个土音字的左侧表示汉字的声母,右侧表示韵母,标调接近四角标调法,上声在左上画圈标注,去声在右上画圈标注,平入声不标。[1]

当时在上海的传教士们使用土音字创作了不少文学作品、方言教材和传教用书籍,其中较为有名的有游汝杰先生复印于加州大学伯克利分校的Lessons in the Shanghai Dialect(《上海土白功课》),相关介绍见游汝杰(2021)342-345和钱乃荣(2014)2-3,其他著作如《善恶经》《赞神诗》《圣经摘录》等,在此不赘,具体请参见郭红(2013)和内田庆市(Uchida,2017)75-76。

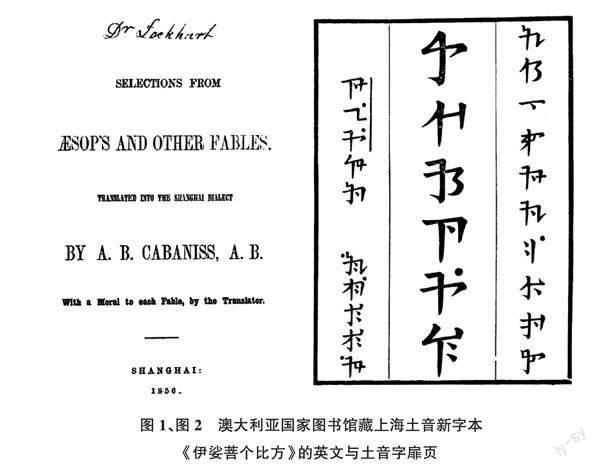

(二) 《伊娑菩个比方》与其译者郏爱比

《伊娑菩个比方》(即《伊索寓言》)成书于1856年,是土音字文献中一部篇幅较长、内容较为丰富的非宗教性质的著作,保留了很多上海开埠初期(19世纪中叶)上海话语音、词汇和语法的特点。按照扉页上的英文记载,此书英文标题是Selections from ?sops and Other Fables,实际意为“伊索寓言及其他寓言选编”,副标题是Translated into the Shanghai Dialect,意为“用上海话翻译而成”,译者是美南浸信会的郏爱比(Asa Bruce Cabaniss,1821—1907),并标注了With a Moral to each Fable,by the Translator,指译者在每篇寓言之后都有讲解寓言真意的环节。扉页的末端标注了出版地点和年份,即SHANGHAI:1856。

随后是土音字的扉页,从右往左,依次可释读为:此书成书于“耶稣一千八百五十六年”,题目为《伊娑菩个比方》,而并不涉及英文标题提到的其他寓言,由“郏爱比翻译”,人名旁有画线标注,为“养正堂藏版”[2]。详见图1、图2:

此书的译者郏爱比与高第丕一样是美南浸信会的传教士,他出生于1821年3月12日,出生地是美国弗吉尼亚州的Nottaway。郏爱比于1851年与Martha Elvira Adkisson(1830—1903,一说生年为1823年)结婚。在伟烈亚力(Alexander Wylie,1867)219-220的记载中,郏爱比夫妇于1853年来到上海,在大约1859年的时候返回美国。在沪期间,郏爱比夫妇共留下了五部著作,郏爱比先生以上海土音新字撰写了《伊娑菩个比方》(1856)、《路加传福音书》(1859)和《赞神诗》(1859)三部上海话著作,又以汉字重新撰写了《赞神诗》(1860);郏爱比夫人则以土音字撰写了《善恶经》(1856)。

(三) 《伊娑菩个比方》的版本

本文介绍的这一版本的《伊娑菩个比方》现藏于澳大利亚国家图书馆。[3]原藏书者,如上图英文扉页所示,应是英国伦敦会(The London Missionary Society)的传教士与医生雒魏林(William Lockhart,1811—1896)。此版本封面有不明身份者用汉字书写的标题《伊娑菩喻言》,并附拉丁字母注音I-so pu yu yen和英文标题?sops Fables。本文凡提及此书名称,均以土音字标题《伊娑菩个比方》为准。澳大利亚国立图书馆于1961年购入了722本伦敦会士的著作和藏书,其中不乏马礼逊(Robert Morrison)、理雅各(James Legge)和艾约瑟(Joseph Edkins)等知名学者的作品和藏书,其中便包括此书。关于这些著作和藏书的具体情况,详参Sun和Wong(2001)的整理。

《伊娑菩个比方》另有一版,藏于牛津大学博德利图书馆(Bodleian Libraries),馆藏编号为Sinica 1284。[4]该版本的序头、目录及正文与本文所介绍的版本均一致,但缺英文扉页,也不明藏书者身份,在土音字扉页的标题处,标有拉丁字母注音heu zó bú kuh pí fong。该注音是对土音字的逐字注音,但是并不完全符合土音字或Keith的罗马字注音体系,只能反映标音者对于土音字的音值理解。

二、 《伊娑菩个比方》的内容与体例

(一) 寓言的内容与翻译特色

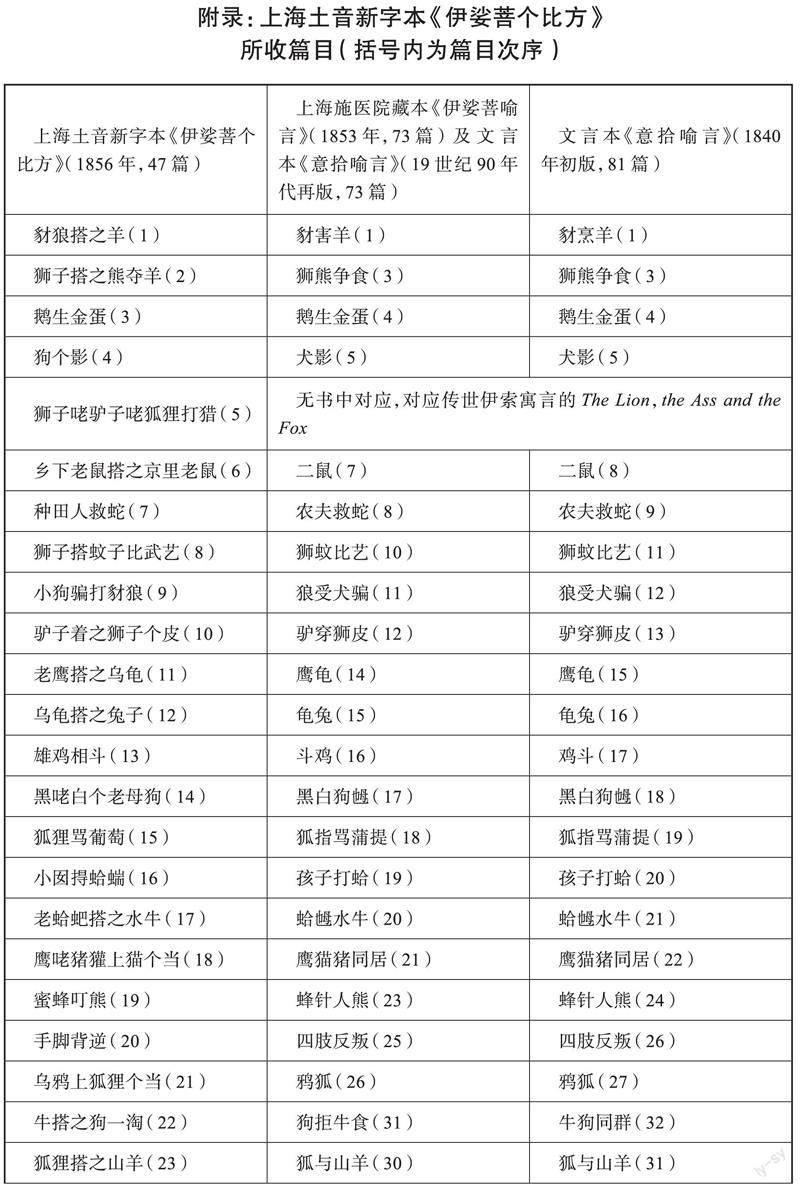

此书共收寓言47篇,其中42篇又见于1853年年末上海墨海书馆(London Missionary Society Press)刻印的上海施医院藏本《伊娑菩喻言》及19世纪90年代在香港重编重印的英国人罗伯聃(Robert Thom,1807—1846)与其师“蒙昧书生”于1840年所译的《意拾喻言》的再版,[5]仅《狮子咾驴子咾狐狸打猎》《告状个人吃亏》《豺狼望得着救》《狮子假生病》《老娘家望死》5篇是不属于上述73篇本的作品。其中,《豺狼望得着救》是对73篇本中《忘恩负义个豺狼》的续写,《告状个人吃亏》出处不明待考,《老娘家望死》可在1840年版中找到对应,而其余2篇则都有其他传世的《伊索寓言》故事相对应。[6]

在谈论郏爱比的翻译思路时,可先参考其序言(原书称为“序头”),现将序言的内容转写如下:

我翻译第本书,用伊娑菩个名头,因为拣着渠个比方,是多点。用别人个比方,搭之自家发出来个意思,是少点。第个伊娑菩么,是二千五百年前头,希腊个里顶聪明个人。话勿拘啥皇帝咾、官府咾、百姓个差处么,勿用直径个话头,秃用之第个比方。盖咾?读着之飞禽走兽,伽家白话咾啥么,要晓得秃拉讲人个事体,不过借之众生个名头。也要晓得第个比方,秃有意思拉化。故所以拉每个比方下底,我加之点真意,等?读之咾容易懂。打古时间到难,勿拘啥聪明个人,教训咾劝化别人么,时常用个比方,登别人心浪,勿动气咾,也是勿忘记。盖咾后来个人,秃看重伊娑菩咾,担渠写拉个比方,翻译到合天底下大哩只那。[翻译如下:我翻译这本书,用的是伊索的名字,因为在这本书中,我选用伊索创作的比方(寓言)是比较多的;而用其他人的比方(寓言),配上自己的解释的,是比较少的。这个伊索,是两千五百年以前希腊的智者。他点明皇帝、官府和百姓的差错,不用直接的话语,而都是通过打这种比方。所以你们读到的飞禽走兽一起在说话什么的,要知道这些都讲的是人的事情,不过写的是动物的名字。你们也要知道,这比方里面都有深意在那里。所以在每个比方下面,我加了点真意作为解释,让你们读了就容易懂。从古至今,不管什么聪明的人,教训、劝化别人的时候,经常打比方,说到别人心坎上,让他们不生气,也不会忘记。所以后来的人,都看重伊索,把他写下的比方,翻译到全世界去了。]

所谓“拉每个比方下底,我加之点真意”,即扉页所言With a Moral to each Fable,by the Translator,具体来说,是在每篇寓言之后,增加“真意”的部分,用以向读者讲评解说寓言,阐发文意。在先前的罗伯聃与其师“蒙昧书生”在1840年翻译的文言本《意拾喻言》中,并没有明确区分寓言故事和“真意”的界限;土音字本则将两者明确划分,在每篇正文之后,另起一列,标注“真意”二字,而后解说,使得讲解更加清晰。

在翻译方面,郏爱比基本沿用了罗伯聃的翻译策略,即内田庆市(2005)73-74总结的接近汉译圣经的“浅文理”风格:郏爱比使用极其接近“白话”而具有“文言”色彩的上海话进行翻译,同时在故事内容和道德说教层面进行“中国化”,表现出了对马礼逊“文化的翻译”观念的继承。改官话为上海话的做法,能够适应教学的实际需要:传教士可以通过土音字书籍学习上海话,而习得土音字的上海本地人可以通过土音字书籍学习各种知识,这也正是上海土音新字的创制目的之一。翻译策略的具体手段包括改写部分寓言的内容,融入上海话的俗语以及历史典故,从而使得译文的行文更加自然通顺、生动灵巧,贴近上海话的口语。其中的俗语以及历史典故,部分是与官话本大体相同的,试举几例(篇目及序号从土音字本):

(1) 第2篇《狮子搭之熊夺羊》,官话本《狮熊争食》总结段提示人们“俗云‘鹘蚌相缠,渔人得利是也”;土音字本“真意”部分作“盖咾俗语话‘鹬蚌相争,渔翁得利只那”。

(2) 第9篇《小狗骗打豺狼》,官话本《狼受犬骗》以“狼悔曰:‘十赊不如一现,即此之谓也。”作为结尾;而土音字本“真意”部分结尾作“盖咾俗语话‘十钱赊,勿如一钱现只那”。

(3) 第12篇《乌龟搭之兔子》,官话本《龟兔》开篇作“禹疏九河之时,……”,土音字本开篇作“拉夏禹皇帝开河个时候,……”

(4) 第14篇《黑咾白个老母狗》,官话本《黑白狗乸》总结段提示人们“俗云‘刘备借荆州,有借无还是也”;土音字本“真意”部分作“第个就是俗语话,‘刘备借荆州,只有借咾无得还”。

(5) 第15篇《狐狸骂葡萄》,官话本《狐指骂蒲提》总结段作“俗云‘皆因自己无能,反说他人无用”;土音字本“真意”部分作“就是俗语话,‘勿怪自家无能为,倒话别人无用”。

部分改动较大,例如:

(6) 第17篇《老蛤巴搭之水牛》,官话本《蛤乸水牛》总结作“俗云‘妄自尊大,取死之道也,又云‘自满自悮,其不然乎?螳螂双斧,分量奚知。是也”;土音字本“真意”部分作“俗语话‘一厢情愿算自家大,就是寻死路,又话,‘自家骄傲,自骗自。就像第只老蛤巴个话头”。土音字本改写得较为通俗易懂。

(7) 第25篇《老蟹训子》,“真意”部分引用了孔子的言论:“孔夫子话:‘渠自家个身体勿端正么,虽是吩咐别人,别人也勿肯听个。”实即《论语·子路》所载“子曰:‘……其身不正,虽令不从。”官话本作“俗云‘其身不正,虽令不从”,未提及真正的作者。土音字本补充了这句名言的作者。

(8) 第30篇《狐狸搭之鹤做朋友》,官话本只劝诫读者“恶人自有恶人磨”,土音字本则在“真意”部分補充引用了孟子的言论:“盖咾孟夫子话:‘我待别人好么,别人也常桩待我好;我敬重别人么,别人也常桩敬重我。”并与耶稣的“要别人哪能待?么,?也要实概能待别人”句对举。前者即《孟子·离娄下》“爱人者,人恒爱之;敬人者,人恒敬之”,后者即《路加福音》6∶31的“你们愿意人怎样待你们,你们也要怎样待人”。土音字本在官话本基础之上,引用东西方经典的语录,教化劝善的意味更重。

(二) 印刷及写作体例

此书的印刷以左右两面为一叶,从右往左,竖排书写,每一面一般最大可印刷7列14行的土音字,在每叶中线的右侧印有土音字写成的页码。书分为序头(2叶)、目录(4叶)、正文各篇目(72叶)三部分。

每一篇寓言的写作格式如下:标题单独成列,在列首要空两格。然后另起一列开始正文,列首不空格。正文结束后另起一行,写出“真意”对应的两个土音字,同样在列首要空两格。再阐发文意,列首不空格。如图3所示:

文章的标点均写在土音字的右下侧,分为三种,分别是:

(1) 停顿符号,形如汉字笔画“提”(?),可用在一个小句之内的所有译者觉得能够停顿的地方,在下文转写中用“/”区分;

(2) 逗号,形如现代汉语的句号(。),主要用在译者判断的小句之间,转写多用逗号,必要时也需用冒号、顿号等其他标点符号;

(3) 句号,形如空心三角形(△),用在译者判断的一句结束的地方,常用在角色的说话语段结束的地方,转写多用句号,必要时也需用问号和感叹号。

试举一例,以讲解以上书写规则:

转写如下:

看羊个/说谎

有一个财主人,养 / 一群羊,用之 / 看羊囡咾,日多 / 放出去 / 吃草。间[7]起始,叮嘱个囡咾话:“倘然 / 有啥 / 豺狼来么,连忙 / 叫应我啊。”第个囡,常桩 / 嘴里产=忙=[8]咾 / 喊咾话:“豺狼来哉,豺狼来哉”,主人 / 听得之,连忙 / 趵出去看么,倒无啥豺狼,……

三、 《伊娑菩个比方》中所见的19世纪50年代上海话的语音特点

(一) 书中所见语音情况的性质

研究19世纪50年代上海话语音最为重要的文献,是艾约瑟(Edkins 1853/1868)的著作A Grammar of Colloquial Chinese,as Exhibited in the Shanghai Dialect。此外,与艾约瑟同属伦敦会的英国传教士麦高温(汉名又作麦嘉湖、麦嘉温等,John Macgowan,1835—1922)撰写的A Collection of Phrase in the Shanghai Dialect(1862)也值得关注。艾约瑟记录的是上海县城音(钱乃荣 2014)37,其人主要活动在麦家圈的墨海书馆(今山东中路),麦高温与其同属一会,活动区域大体相同。二人的著作均可认为记录的是上海县城音。

高第丕(美南浸信会)和秦右(美监理会)等土音字的创制者和使用者的主要活动范围也是上海县城附近,分别在晏马太(Matthew Tyson Yates,1819—1888)所建第一浸会堂(老北门外护城河边,今人民路)和郑家木桥(今延安东路与福建中路、福建南路交会处),活动范围大体相近,所记音系均可认为是19世纪60年代的上海县城音,可相互佐证。

土音字传世著作中的记音存在内部的版本差异,但是,诸版本所反映的上海县城话音系,总体上依然与艾约瑟(1853/1868)著作中所反映的较为一致。其中较为关键的著作包括秦右(1861)所记录的一份混杂文白读音的同音字表,标题为A List of Syllables for Romanizing Works according to the Reading and Colloquial Sounds of the Shanghai Dialect,以下简称《同音字表》。

基于这些传教士在活动时间和地域范围上的相近关系,笔者认为可以将土音字著作和艾约瑟、麦高温的著作进行比较,并对土音字所反映的特点做出解释。[9]

(二) 书中所见19世纪50年代上海话的声母

《伊娑菩个比方》中所见19世纪50年代上海話的声母如表1所示:

声母能分尖团、能分dz和z两个声母等,均与艾约瑟(1853/1868)的记录相吻合,本文不再赘述。需要说明的是:

(1) 书中中古见组洪音字的开合口在符号上分为两组不同的声母,而艾约瑟(1853/1868)和麦高温(1862)虽有用w表示/w/介音,但并没有明确区分开合口为两类声母。这些声母在表1中标注括号,实际的音位处理上可以与见组洪音开口合并。

(2) 书中记录了搭配阴声调的鼻边音声母(中古次浊声母),虽然例子较少,且大多数是虚词,但仍然为其单列了符号,并且存在对立,如“眼”在副词“一眼(眼)一点点,表程度小”“逐眼逐渐”中读作阴平调,在单用作名词“眼”或在名词“眼睛”之中,则读阳去调(书中阳上阳去已开始相混)。艾约瑟(1853/1868)对此并没有区别,副词“一眼”和名词“眼睛”“字眼”中的“眼”,均作阳上调。麦高温(1862)书中不标调,也不区分这两类声母。

需要补充的是,秦右(1861)在《同音字表》中另记录了/?n/、/?? /的音位,从而形成了一组完整的搭配阴声调的鼻边音声母,但二者收字都极少,前者收字“你挪奶”,后者收字“拟娜仰”,除“挪”字疑是白读,其余并不确定文白读的情况。

(3) 书中在符号上区分以下几类声母及其归字:

i-类声母字:即零声母而具有/i/介音的字(不包括主元音为/i/的字),声母符号分为阴调类和阳调类两种,声韵母组合书写。在书中的声母符号使用 、 两种,前者为阴调,后者为阳调。

u-类声母字:即零声母而具有/u/介音的字(不包括主元音为/u/的字),声母符号分为阴调类和阳调类两种,声韵母组合书写。在书中的声母符号使用 、 两种,前者为阴调,后者为阳调。

y-类声母字:即零声母而主元音为/y/的字,不用声母符号,只用韵母符号,相当于只有阴调,居中书写。[10]在书中的韵母包括 、 两种,前者为/y/,后者为/yn/。

无介音的零声母字:以上类别的字之外的零声母字,不用声母符号,只用韵母符号,相当于只有阴调,居中书写。

实际上,以上四种中,所有的阴调类除少数例外字,都来自中古影母;阳调i-类来自中古以母;阳调u-类来自中古匣、云母(阳调开口对应/?/音位)。在音位处理中,可以将四者合并为包含阴调类和阳调类的零声母。

艾约瑟(1853/1868)对于i-类和u-类声母字采取了类似的区分方法,阴调类用正体y、w书写,阳调类标记为斜体y、w。如“约”yáh ≠“藥”yáh,“弯”wan≠“还”wan,而y-类也区分阴阳调,如“韵”yün≠“雲”yün(此组比字不计声调)。

麦高温(1862)全书不记声调,对i-类和u-类声母字也不加声调上的区分,后文提及声调时,将直接略过对其的叙述。

(三) 书中所见19世纪50年代上海话的韵母

《伊娑菩个比方》中所见19世纪50年代上海话的韵母及辅音自成音节如表2所示:[11]

其中需要注意的地方包括:

(1) 《伊娑菩个比方》书中除了/y?~iu?/和/yn/一组之外,并不区分前后鼻音韵母,均作后鼻音韵母。例如:

由此可见,《比方》所记录的19世纪50年代的上海话,除了/y?~iu?/和/yn/一组之外,不存在前后鼻音韵尾的对立。但是,这与秦右(1861)的《同音字表》是矛盾的,在《同音字表》中,仍然明确将/??/与/?n/、/i??/与/i?n/(“同音字表”更倾向于把/i?n/记作/in/,二者可视作互补)、/u??/与/u?n/都分别列作独立的韵,如《同音字表》的拉丁转写所示:

争 tsung [ts??] ≠ 真 tsun [ts?n]

城 zung [z??] ≠ 神 zun [z?n]

京 kyung [t?i??]≠ 今 kyin [t?in]

应 yung [i??] ≠ 因 yin [in]

由于土音字并非完全出自一人,而是集体的创造产物,所记录的发音人之间有差异,传教士之间对于记音存有分歧,也是完全可以理解的。出于较为保守的观点,本文认为此时上海方言中的前后鼻音还没有完全相混,但已有相混的趋势。

艾约瑟(1853/1868)55对于前后鼻音韵尾存在对立与否,判断为以下情况:“以IN/in/结尾的词的N变为NG,但以UN/?n/结尾的词可以不加区分地以N或NG结尾”,换言之,艾约瑟认为对于韵母/??/来说,[?n]和[??]是两种音位变体,这一观点也可推及与/??/平行的/i??/(对应变体[i?n]和[i??])和/u??/(对应变体[u?n]和[u??])。这与秦右(1861)所记录的前后鼻音不同韵的情况也是冲突的。但是,无论各家记录的思路如何,当时的上海方言中,/i?/韵母字中,中古来源是臻深摄三等并且当时不拼T?-類声母的字,如“民亲心寻”等,均不像现普通话一样作前鼻音韵母。

在音系处理中,由于/u?/和/u??/韵母都可拼K-组声母,而/y?~iu?/和/yn/韵母都只拼T?-组和零声母,故可认为二者存在对立,应各自分为两个韵母;与其平行的/i?/和/i??/韵母,虽然前者不拼T?-组,而后者只拼T?-组构成互补,但考虑到土音字韵母符号的差异和音系的系统性,也将其分为两个韵母。

此外,在《伊娑菩个比方》、艾约瑟和麦高温三者的记录中,/yn/类韵母(或拟作/iyn/)和/y?/类韵母(或拟作/iu?/、/io?/)都从不相混,例如(以下比字只看韵母):

[e]与[e?],[ue]与[ue?]的相混情况如表3所示:

相比之下,艾约瑟(1853/1868)的记音相对保守,中古咸、山两摄字入[e]韵的只有“耽堪”两字,中古阴声韵字不入[e?]韵。至于麦高温(1862)的记音,徐奕(2015)对其书中的中古咸、山两摄字读音有过整理,入[e]韵的有“半盘满南贪蚕转砖传战占毡詹缠颛船然”,入[ie]韵的有“帘便”,入[ue]韵的有“馆棺管官冠宽欢观完桓换碗”(实际上已无[ue?]韵母),鼻音脱落的字较多,而中古阴声韵字不入[e?]韵。三者的记录中,其他鼻化元音韵均未见如此程度的与阴声韵的混淆。

由《伊娑菩个比方》中的情况,可以推测上海话中[e]与[e?]的合并(即[e?]的鼻化色彩脱落)可能在19世纪50年代就已开始,并且早于其他鼻化元音韵母和对应的非鼻化元音韵母的合并,并且可能在19世纪60年代(即麦高温的记录中)得到了更进一步的发展。

需要补充的是,与[e?]、[ue?]平行的[ie?]则基本不记作[ie],因为白读层基本没有[ie]韵母。《伊娑菩个比方》中无[ie]韵母;《同音字表》只有少数字,如“骇埃骸谐暇懈”入[ie]韵母,而且均在口语不常用,可认为是文读专用;艾约瑟(1853/1868)也只有“且”等极少数字的文读入[ie]韵母;麦高温(1862)的记录中,[ie]韵母则只来自阳声韵字,如上文“帘便”,可能反映的是[e?]的鼻化色彩脱落的进一步发展。

(3) 艾约瑟(1853/1868)记录了两个特殊的韵母?e和?n(拟音分别为[?e]和[???],参考陈忠敏 2019),收字分别是“追最随罪虽水税岁睿”和“钻酸算干杆竿赶惯”[以1868年第二版为准,参考石汝杰(2011)]。而在土音字各版本和麦高温的记录中,均没有记录具有/?/介音的韵母,上述收字在《伊娑菩个比方》中的韵母分布情况

如下:

[?]:水[此字在艾约瑟(1853/1868)中本就有该韵的异读,参石汝杰(2011)]

[?]:追最随罪虽

[??]:钻酸算干赶

[uε?]:惯[此字在艾约瑟(1853/1868)中本就有该韵的异读,参石汝杰(2011)]

书中未见:税岁睿杆竿(其中“岁”在《同音字表》中韵母为[?],“杆竿”韵母为[??])

笔者认为,艾约瑟所记录的这两类韵母的可信度存疑。在石汝杰(2011)的整理中,艾约瑟并没有设置[?]韵母,而?n [???]与?n [??]两韵母实际上是互补的。因此,似可直接将艾约瑟所记录的?e [?e]归入一般的[?],?n [???]归入一般的[??],不必专门设立具有/?/介音的音位。陈忠敏(2019)认为艾约瑟的?e韵母可以反映出上海县城话和嘉兴话的特殊源头关系,邻近方言中只有嘉兴话这些字的韵母读音如此,可备为一说。

(4) 关于中古的覃、谈、寒、桓、山、删六韵(以平赅上去入),书中的记音做如下区分,详见表4:

如表4所示,《伊娑菩个比方》中的语音情况显示了19世纪50年代上海话的谈、寒、桓三韵各自的锐钝声母字主元音均不同,寒、桓锐音主元音不同,而寒韵钝音和桓韵锐音主元音相同。至于中古一等覃韵和二等的山、删韵字,则是二者内部均不分锐钝,[14]而二者的主元音与谈、寒韵锐音声母字的相同。这一记音情况符合郑伟(2011)论述的吴语寒韵字读音中苏州型吴语的典型读法,这一类型受晚起的唐末北宋官话影响,是外源的层次。

(5) 关于入声韵尾,《伊娑菩个比方》中一概作喉塞尾[?],上海土音新字的符号并没有设置喉塞音之外的入声韵尾,而艾约瑟的记录则包括-h[?]和-k[k]两种。陈忠敏(2019)指出,从艾约瑟原书的记音和描写来看,两种韵尾出现的条件是互补的,如前面韵母主元音是后或低元音的,如a、?、o、?(按,对应本文的?),收-k尾;前面韵母主元音是前或高元音的,如?(按,对应本文的ε)、?、?、?,收-h尾,二者本质不构成对立。而按钱乃荣(2014)84-87的总结,艾约瑟(1853/1868)的记录中,主元音是a、?、o、?(?)的韵母中也有很多字有-h尾的读法,说明入声韵的合并在当时已经开始。

笔者认为,-k尾在记录中的有无,可能还是取决于传教士本人的听记情况。传教士文献对于上海话中入声韵尾的分析的总结,可参游汝杰(1998),其文认为-k并入-?的年代下限是19世纪末至20世纪初。钱乃荣(2014)84-87根据传教士文献,认为入声韵尾合并为-?是在20世纪30年代,而今上海郊区仍有发音人能区分-k和-?。

(6) 在艾约瑟(1853/1868)记载的音系中,存在一些上文韵母表中缺失对应关系的韵母,包括[iu]、[o?]、[io?]、[i??]、[u??]等。其中,[iu]、[i??]、[u??]三者在艾约瑟记录中本就收字较少,因而《伊娑菩个比方》中未涉及,秦右(1861)的《同音字表》是土音字系统收字最多的著作,在其中三者均有例字,如[iu]收“靴”字,[i??]收“旺”字,[u??]收“郭霍”等字等,可以互相佐证。

[o?]、[io?]则是一种与[u?]、[iu?]平行的条件变体。艾约瑟(1853/1868)54认为在词首的单字音倾向于使用[u?]、[iu?],如“松[su?]江”、“中[tsu?]国人”(声调略,下同),而在非词首的单字音倾向于使用[o?]、[io?],如“吴淞[so?]”“勿拉当中[tso?]”。本文将艾约瑟的[o?]、[u?]对应为土音字体系中一个音位/u?/的不同变体,[io?]、[iu?]则对应土音字的/iu?/。总体上来说,土音字记音的韵母和艾约瑟记音的韵母还是高度一致的。

(四) 书中所见19世纪50年代上海话的声调

土音字的各版本文献中对于声调大多只做分类,均分为八类,即阴平、阳平、阴上、阳上、阴入、阳入、阴去和阳去,而缺乏对于调值的描写。《伊娑菩个比方》中,以上八种声调均有出现。不过在《伊娑菩个比方》中,可以观察到部分字在单字调上发生了阳上记作阳去的现象。例如:

“肚”,作为单音词时书中共出现3次,均作阳去;位于“肚皮”中词首 3次,也均作阳去。

“断”,作为单音词时书中共出现3次,均作阳去。

“后”,单独成词1次,作阳上调,但位于“后门”“后首后来”“后头”“后子儿子”等词词首26次,均作阳去。

“老”,成词或不成词的界限较难判断,但此字不出现在词首之外的位置,书中共出现58次,仅2次作阳上,2次作阴平(仅见于“老兄”一词),其余均作阳去。

“眼”,作實义名词1次,出现在“眼睛”一词中1次,均作阳去。

不过,大多数原属阳上调的字词仍然在书中标记为阳上调,如“犯弟第跪领马买满女善罪坐”等字,位于词首或单独成词时均作阳上,而非阳去。因此笔者认为,《伊娑菩个比方》中声调描写的现象,反映了19世纪50年代上海话阳上调已不稳定,开始并入阳去调。

相比之下,艾约瑟(1853/1868)30-31对于阳上读作阳去的情况的描述是“以l、m、ng、n、r和(半)元音起首的词保留原调,以塞音和擦音起首的词,原先作阳上的,正在变为阳去”,即中古全浊阳上正在变为阳去,次浊阳上不变。钱乃荣(2014)88-90对于艾约瑟书中两个调类实际相混情况的统计证明了这一点。但是,在《伊娑菩个比方》中阳上变作阳去的情况中,中古全浊和次浊并没有明显的差异,这一点与艾约瑟的记录有一定出入,可能是记音人的听感不同所致。

在阳上混入阳去的情况之外,书中还有一些特殊的调类记录情况,典型例子如(统计中不计目录,以1—8标注单字调,见上文注):

“地方”,全书共见5次,1次标调6-1,4次标调2-1;

“古时间”,全书共见6次,1次标调3-2-1,5次标调5-2-1;

“可以”,全书共见11次,1次标调1-1,10次标调5-1;

“身体”,全书共见8次,1次标调1-3,7次标调1-5;

“要紧”,全书共见5次,2次标调1-3,3次标调5-3;

“进去”,全书共见8次,3次标调1-5,5次标调5-1;

“上去”,全书共见7次,4次标调2-5,3次标调6-1;

“下去”,全书共见6次,2次标调2-5,3次标调6-1,1次标调5-1(不合“下”的中古声母)。

笔者认为,这些记录未必反映了19世纪50年代上海方言的连读变调,因为上海方言的连读变调一般认为是根据首字调进行扩展,而非根据末字调进行扩展。具体这些调类记录的成因,尤其是其中更为特殊的“V去”类词调类记录的成因,还需要进一步研究。[15]

四、 结语

上海土音新字本《伊娑菩个比方》是研究上海方言的历时演变的一部重要文献,它记载了19世纪50年代的上海方言在语音、语法、词汇上的诸多特点,反映了一些关键的语音现象,如当时的上海方言有搭配阴调的鼻边音声母、前后鼻音已经开始不分、鼻化元音的鼻化已经开始脱落、覃韵谈韵钝音与寒韵钝音桓韵锐音不同音等诸多情况。关于本书所体现的词汇和语法特征,篇幅所限,拟另文讨论。

本文的概述是基于较为初步的整理工作之上,还需要更深入地对于材料进行研究。而此书在翻译史、民俗学、西方传教士在华活动史、中西文化交流研究等领域的研究价值,还有待其他研究者进一步挖掘。

附 注

[1] 关于上海土音新字的创制背景,请参郭红(2013)的介绍和讨论。

[2] “养正堂”是合乎声调的记音字,不能确保其释读完全正确。

[3] 此版本电子版可于互联网上获取,链接为:https://catalogue.nla.gov.au/Record/750364,其中第156—157页与第158—159页重复,疑是数字化过程中的失误。

[4] 此版本电子版可于互联网上获取,链接为:https://digital.bodleian.ox.ac.uk/objects/

50435bde-ae43-4a19-828a-c5979d295f33/或https://digital.bodleian.ox.ac.uk/objects/32981c97-cf58-4d47-a419-56243929a34e/,两个链接均是对同一本书的数字化版本,区别只在于图片的色调和分页方式。

[5] 内田庆市(2005)关于19世纪后半中译本《意拾喻言》和《伊娑菩喻言》的诸版本历史变迁的论述值得参照,其文认为上海施医院版的《伊娑菩喻言》于1853年由伦敦传教会在上海建立的墨海书馆出版,也是1840年版《意拾喻言》出版后最初的修订版,而19世纪90年代的《意拾喻言》再版,参考的主要是1853年版的《伊娑菩喻言》。

[6] 《伊娑菩个比方》和两个版本《意拾喻言》的篇目对应关系详见附录。

[7] “间”,此处意义即{刚、刚刚}。此词在《伊娑菩个比方》中,声母有送气[kh]和不送气的[k]两读,例图中为送气读音。《明清吴语词典》(石汝杰,宫田一郎 2005)所记复音词作“间间”,未标注有特殊读音。麦高温(Macgowan 1862)记作“铅铅”,似以送气读法为正确读法。《上海方言词典》(李荣 1997)作“掐掐”,已促化,又作“铅铅”,释义均为“刚刚”。民间亦有人写作“堪堪”。本文沿用《明清吴语词典》用字。

[8] 该词本字待考,意义即{欺骗、撒谎}。

[9] 书中存在一定印刷问题和记音问题,但大体上依然与土音字各版本的音系保持高度一致。另外,本文的标调以奇数为阴调,偶数为阳调,12平声、34上声、56去声、78入声,标调以原书内容为准。

[10] 从实际收字包括“雲餘於预”来看,这类字更像是只有阳调,但其余单用韵母符号的零声母字都只有阴调,故此处暂定为阴调。

[11] 由于部分介音在土音字符号体系中拼入了声母(如Kw-组和T?-组),部分有介音的韵母并无专用符号,表2中以下画线表示这类韵母。

[12] 有时“五”也读常态的 ,而非阴调的 。

[13] 书中另有满足音韵条件的“喊”,但是“喊”是例外字,韵母为[ε?],吴语中“喊”普遍读如二等。

[14] [e?]与[??]在音系上可以视为主元音音位相同,而实际音值如上文土音字韵母符号所示略有差异。除去[??]和[??],其他入声韵母均有主元音相同的舒声韵母。

[15] “出去”一词并没有特殊变调,全书出现8次,标调均作7-5。

参考文献

1. 陈忠敏.开埠以来上海城市方言语音演变.//复旦大学汉语言文学学科《语言研究集刊》编委会编.语言研究集刊(第二十四辑).上海:上海辞书出版社,2019:280-313.

2. 郭红.《上海土音字写法》与高第丕的方言拼音体系.// 陶飞亚主编.宗教与历史(1):中国基督教史研究.上海:上海大学出版社,2013:120-129.

3. 郏爱比(Cabaniss A B.).伊娑菩個比方.上海养正堂藏版,1856.

4. 李荣主编,许宝华,陶寰著.上海方言词典.南京:江苏教育出版社,1997.

5. 内田庆市.谈《遐迩贯珍》中的伊索寓言——伊索寓言汉译小史.// 松浦章,内田庆市,沈国威编.遐迩贯珍.上海:上海辞书出版社,2005:66-89.

6. 钱乃荣.西方传教士上海方言著作研究.上海:上海大学出版社,2014.

7. 石汝杰,宫田一郎主编.明清吴语词典.上海:上海辞书出版社,2005.

8. 石汝杰.艾约瑟《上海方言语法》同音字表.熊本学園大学文学·言語学論集,2011,18(1):93-117.

9. 徐奕.麥嘉溫《上海方言習慣用語集》中所記上海話的羅馬字音系.早稲田大学大学院文学研究科紀要,2015,60(2):189-200.

10. 游汝杰.西洋传教士著作所见上海话的塞音韵尾.中国语文.1998(2):108-112.

11. 游汝杰.西洋传教士汉语方言学著作书目考述(增订本).上海:上海教育出版社,2021.

12. 郑伟.《切韵》寒韵字的演变特征与现代吴语.中国语文.2011(4):353-363,384.

13. Crawford T P.(高第丕). A System of Phonetic Symbols for Writing the Dialects of China,The Chinese Recorder and Missionary Journal,1888,Vol. XIX(3):101-110.

14. Edkins J.(艾约瑟). A Grammar of Colloquial Chinese,as Exhibited in the Shanghai Dialect. Shanghai:Shanghai Presbyterian Mission Press,1853/1868.

15. Jenkins B.(秦右). A List of Syllables for Romanizing Works according to the Reading and Colloquial Sounds of the Shanghai Dialect. Shanghai,1861.

16. Macgowan J.(麦高温). A Collection of Phrase in the Shanghai Dialect. Shanghai:Shanghai Presbyterian Mission Press,1862.

17. Sun C,Wong W.(comps.). Catalogue of the London Missionary Society Collection held in the National Library of Australia. Canberra:National Library of Australia,2001.

18. Thom R.(羅伯聃).Esops Fables [意拾喻言]. Macao:The Canton Press Office,1840.

19. Thom R. ?sops Fables(Part I)[意拾喻言]. arranged by Alfred M J. Hongkong:‘China Mail Office,1891.

20. Thom R. ?sops Fables(Part II)[意拾喻言],arranged by Alfred M J. Hongkong:MAN YU TONG(文裕堂),1898.

21. Uchida K.(内田庆市). A Study of Cultural Interaction and Linguistic Contact:Approaching Chinese Linguistics from the Periphery. G?ttingen:Vandenh?ck & Ruprecht,2017.

22. Wylie A.(伟烈亚力). Memorials of Protestant Missionaries to the Chinese:Giving a List of their Publications,and Obituary Notices of the Deceased. Shanghai:American Presbyterian Mission Press,1867.

(刘坤泽 复旦大学中文系 上海 200433;盛益民 复旦大学中文系/

复旦大学现代语言学研究院 上海 200433)

(责任编辑 郎晶晶)