从殷墟出土的五色文物看中国传统五色观的早期形成

李文静

(安阳市殷墟博物馆 ,河南 安阳,455000 )

一、传统五色和五色观概述

1.早期色彩的运用

色彩,是生活中十分常见但又容易被忽略的存在,五颜六色装点了人们单调平凡的日常生活和劳动生产,让人们的生活变得丰富多彩。中国人使用颜色的历史由来已久,早在上古时期,人们在日常生活中就开始注重各类颜色的使用。《尚书·益稷》载:“以五采彰施于五色,作服,汝明。”《史记·五帝本纪》载:“帝尧黄收纯衣,彤车乘白马。”《史记·夏本纪》又载:“海岱及淮维徐州,贡维土五色。”而考古发掘资料也证实,早在数万年前的北京周口店人、山顶洞人已经开始使用红色赤铁矿用于装饰物品和身后敛葬。仰韶文化中的大量彩陶更是印证了新石器时代人们使用黑、红等颜色装饰生活生产。

2.五色观的文化内涵

随着社会的发展,人们对色彩的认识和使用也日益成熟,逐渐形成了以黑、白、黄、赤、青五色为正色的传统用色观念。五色的使用和发展渐趋成熟后,人们开始将阴阳学说和五色相结合,并将五色和五行一一对应,还衍生出例如五声、五味、五侯等文化观念。(1)丛琳:《五色观与中国传统用色研究》,《第十七届沈阳科学学术年会论文集》,沈阳《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司网络期刊,2020年,第1575-1579页。到春秋战国时期,由于国家统治的需要,五色被统治阶级赋予更多政治文化和伦理道德的内涵,形成了独具中国特色的五色观文化。

中国古代数字中以奇数为阳,“五”居中位,因此被视为吉数。五行,即金、木、水、火、土。五色与五行均有“五”之吉数,故古人将其一一对应。《尚书·甘誓》云:“有扈氏,威侮五行,怠弃三正。”古人将五色赋予五行之上,以白色为金、青色为木、黑色为水、赤色为火、黄色为土,五行相生相克,五色阶次有序。冷画晴认为,五色说将物理现象与精神观念融为一体,体现了人们对人与自然、人与人之间关系的思考,对宇宙万物关系的哲学辨析,以及对世间人伦秩序的敬畏。(2)冷画晴:《浅析五彩绳与中国传统五色说》,《艺术家》2020年第9期,第105页。由此可知,五色观的形成和发展是基于色彩的成熟使用和阴阳五行学说之上。当早期宗教哲学思想渐兴,传统颜色被赋予政治属性和伦理道德的含义后,就成为了统治阶级意识形态和国家机器的表现形式之一。

到了商代,商王室国力强盛,四周方国“莫敢不来享,莫敢不来王”,社会经济的发展使五色在日常生活、劳动生产和丧葬祭祀等活动中使用更加广泛,殷墟考古发掘出土的各类实物资料便印证了这一点,同时占卜祭祀和甲骨文的出现也使早期宗教思想萌芽渐兴,这些都为后来五色观的形成和发展奠定了基础。

二、殷墟出土的五色颜料及“五色石”

《礼记·檀弓》载:“夏后氏尚黑,殷人尚白,周人尚赤。”但根据考古发掘资料显示,殷人不仅“尚白”,包括红(赤)、黑、黄、绿(青)等其他颜色的使用也十分广泛,五色颜料在殷墟时已基本齐备,商人的生活是“五颜六色”“五彩缤纷”的,特别是商代上层贵族,从日常生活用器、甲骨文中的丹书墨书再到棺椁葬具及陪葬用的漆器、彩绘画缦,颜色的应用随处可见。因上述遗迹和遗物数量众多,为便于研究叙述,对殷墟出土的诸多彩绘遗存和遗迹不再逐一列举,本文仅就殷墟出土的五色颜料和五色石探讨一二。

1.五色颜料及其矿物来源

在殷墟的考古发现中,五色颜料往往伴随着颜料用具出土。对此,胡洪琼进行过多次研究和论述,并在其研究中将这些数量众多的颜料用具按功能划分为研磨器、盛色器和调色器三类。(3)胡洪琼:《殷墟时期颜料的制备与使用》,《郑州大学学报(哲学社会科学版)》2013年第6期,第132-133页。这些颜料器皿中出土时仍残存商人所用的色料,残存的色料按颜色划分,大致可以分为黑、白、黄、赤、青,这些颜色正是古人所用的五色。通过研究推测,古人之所以选用黑白黄赤青为五正色,其中最重要的原因之一或许正是因为这五种颜色的原料在自然界中更为易得。

我国古代颜料多以矿物颜料和植物颜料为主,其中矿物颜料的使用历史悠久,早在新石器时代,人们就已经能够制作并灵活使用朱砂、白垩、白膏、红矾土、石灰、土黄等矿物颜料。(4)尹继才:《中国古代矿物颜料使用概述》,《国外金属选矿》1990年第1期,第54-55页。自1928年殷墟考古发现以来也出土了大量与颜色有关的实物遗存。20世纪50年代,牛津大学考古实验室曾对郑德坤收藏的一件商代调色器中残留的颜料做过化学分析,结果显示:白色粉末为氧化钙或碳酸钙;黑色粉末为炭黑或石墨;红色粉末为氧化铁;绿色粉末为铜化合物,分析认为这些颜料可能是从矿石中提炼的。(5)汪涛著、郅晓娜译:《颜色与祭祀——中国古代文化中颜色涵义探幽》,上海古籍出版社,2013年,第26-27页。

中国传统矿物颜料常见的原矿物种类繁多,其中白色颜料主要来源于蛤蚌、白云母及大理石等矿物,黑色颜料来源于含碳元素的烟墨、炭墨等矿物,红色颜料来源于赤铁矿、朱砂等矿物,绿色颜料来源于孔雀石等矿物,而黄色原料则来源于常见的石黄、雄黄等。(6)王定理:《中国画传统颜料的制作》,《美术研究》1991年第3期,第64-68页。这些矿石原料大部分在殷墟历年的考古发掘中均有发现,可能就是殷墟五色颜料的来源之一。

1934年殷墟侯家庄王陵M1001中出土了包括石虎首人身立像、鸮形立雕等大型白色大理石雕件,还出土了大量蚌器和蚌嵌片;(7)梁思永、高去寻:《侯家庄第二本:M1001号大墓》,中研院历史语言研究所,1926年,第78-204页。侯家庄其余王陵大墓中,也有类似白色大理石器物和蚌器出土。1959-1961年在苗圃北地共发掘蚌器205件。(8)中国社会科学院考古研究所:《1959-1961年殷墟发掘报告》,文物出版社,1987年,第194页。2016年在殷墟大司空等地均有发现较多蚌遗存。(9)王红英:《安阳大司空遗址2016年出土动物遗存研究》,山东大学硕士学位论文,2019年,第92页。丰富的白色大理石、蚌等天然材料为商人制作白色颜料提供了原料。

黑色颜料的来源主要为含碳元素的烟墨、炭墨等矿物原料。火的出现和使用让炭墨容易获得,也让黑色成为古人最早使用的颜料之一。在殷墟苗圃北地的铸铜作坊遗址中,就出土了大量木炭块、木炭粒。(10)中国社会科学院考古研究所:《1959-1961年殷墟发掘报告》,文物出版社,1987年,第58页。据此推测,商人日常生活中火的使用以及商代铸铜等手工业的繁荣发展使得炭大量出现,这或许就是商代黑色颜料制作和使用的主要来源之一。

如前所述,中国很早之前就开始使用朱砂、赤铁矿。自然界中的朱砂矿石大多含有杂质且硬度较低,所以朱砂多需将原石提纯、磨粉再进行二次加工使用。因朱砂原矿石的特殊性,在殷墟未能发现较大的朱砂、赤铁矿的原石矿,但从部分墓葬中出土的朱砂痕迹可以推断当时朱砂使用较为普遍。另外殷墟出土的研磨器、盛色器和调色器中很多都含有朱砂痕迹,1976年妇好墓中出土了一套石臼杵,里面残存有朱砂的痕迹,这套臼杵应当是用以研磨朱砂的重要器具。(11)中国社会科学院考古研究所:《殷墟妇好墓》,文物出版社,1980年,第149-150页。因此,朱砂成为了商代所用红色颜料的主要原矿石之一。

孔雀石作为青(绿)色颜料的主要来源之一,在殷墟考古发掘中亦有发现。M1001中曾出土孔雀石嵌片5件,M1550中出土孔雀石蝉3件;妇好墓中出土了孔雀石人像、虎和龟各1件;小屯M7中也出土孔雀石龙头2件。(12)中国社会科学院考古研究所:《殷墟的发现与研究》,科学出版社,1994年,第382-383页。同时,孔雀石常常伴随铜矿共生,在商代青铜冶炼中也极为常见。虽然目前殷墟出土的孔雀原石大多为装饰品,但足以说明孔雀石已经开始被商人广泛使用,因此我们推测孔雀石除用来做饰品装饰之外,还很有可能已经作为原料用以加工成绿色颜料。

黄色彩绘图案在殷墟出土实物相对较少,目前也尚未有关黄色颜料原矿确切的考古发现和研究分析。结合商代手工业实际推测商代黄色颜料来源可能有两种:其一是源自于自然界中的原矿石,如雄黄,古人很早就有认识和使用雄黄的记载,《山海经·西山经》有载:“中曲之山,其阴多雄黄。”因此,商人使用雄黄制作黄色原料也不足为奇;其二可能来源于章丹,又叫黄丹,是用制铅剩下的边角料加工炒制而成的,这是一种人工化学材料。(13)王定理:《中国画传统颜料的制作》,《美术研究》1991年第3期,第65页。铅是青铜的重要金属成分,作为铸造青铜器必要的原材料,早在三千年前人们就已经掌握了冶铅的技术。2015年在殷墟刘家庄北地考古发掘中,曾出土了293块的铅锭,总重量达3404千克,如此多铅锭的发现证明商人已经掌握较为成熟的冶铅技术。(14)中国社会科学院考古研究所安阳工作队:《殷墟刘家庄北地铅锭贮藏坑发掘简报》,《考古》2018年第10期,第38-39页。章丹作为冶铅手工业的衍生物,很有可能在冶炼过程中被发现并作为黄色颜料的原料来使用。

以上分析仅说明在商代五色颜料的原材料已经较为常见和频繁使用,这些原矿石、原材料为商人制作并广泛使用五色提供了丰富的原料基础。

2.“五色石” 及其功用

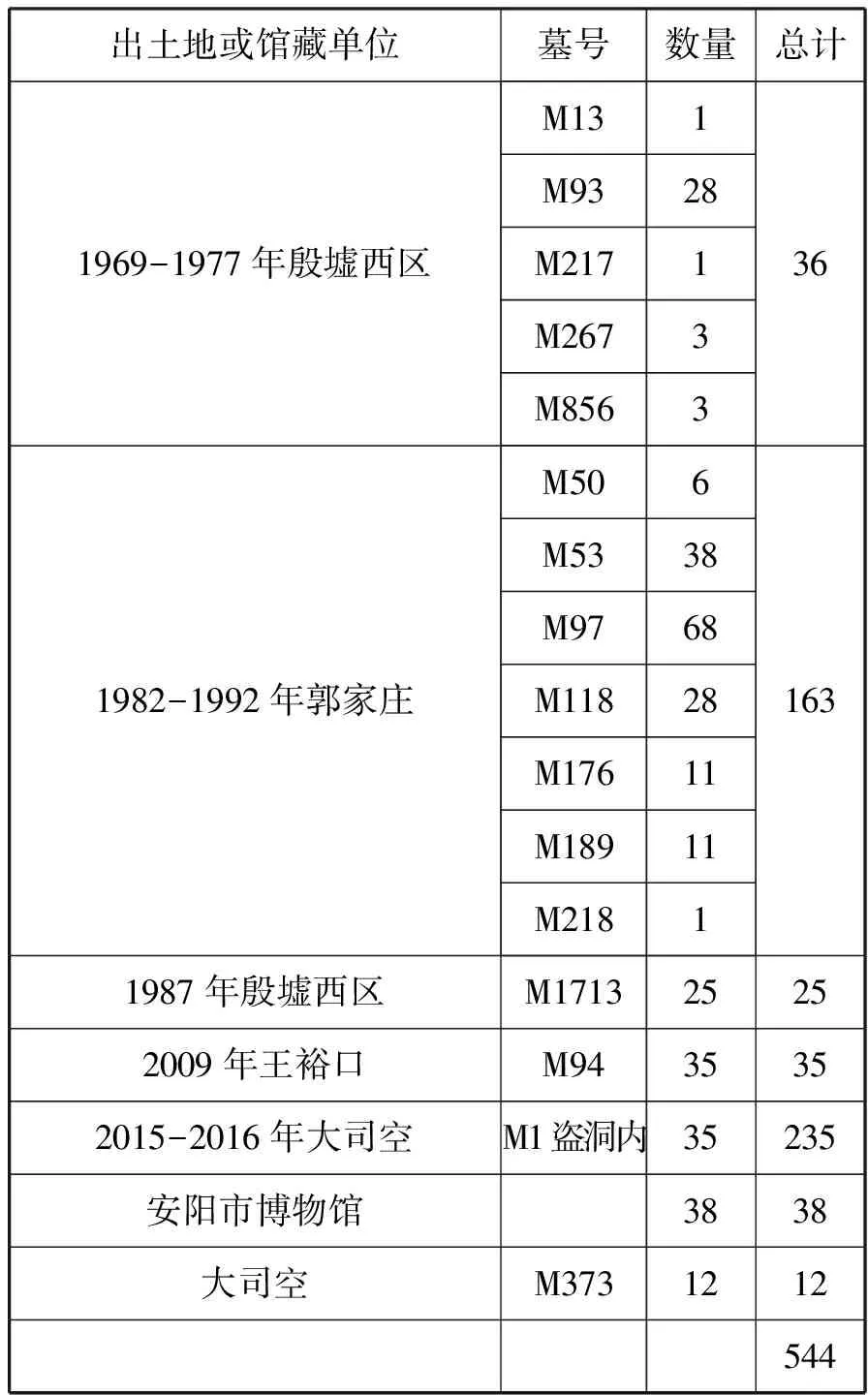

除五色颜料及原料之外,殷墟考古发掘中还出土有另一种与五色有关的遗物——“五色石”。1969—1977年殷墟西区墓葬发掘中,M13、M93、M217、M267、M856五座墓葬中共发掘彩色小石子36块。(15)中国社科院考古研究所安阳工作队:《1969—1977年殷墟西区墓葬发掘报告》,《考古学报》1979年第1期,第121-146页。1982-1992年在郭家庄M50、M53、M97、M118、M176、M189、M218七座墓葬中共发掘各色小石子163块。(16)中国社科院考古研究所安阳工作队:《安阳殷墟郭家庄商代墓葬》,中国大百科全书出版社,1998年,第159-190。1984年在殷墟西区 M1713中出土25块彩色小石子,2009年在殷墟保护区王裕口村南地考古发掘的M94中出土小石子35块。(17)何毓灵:《论殷墟新发现的两座“甲骨贞人”墓》,《甲骨文与殷商史》(第三辑),上海古籍出版社,2013年,第335页。2015—2016年安阳殷墟大司空村东南地M1盗洞内出土五彩小石子235个。(18)中国社会科学院考古研究所安阳工作队:《安阳殷墟大司空村东南地2015—2016年发掘报告》,《考古学报》2019年第4期,第554页。(图1)在安阳市博物馆藏文物中也有一组商代四色石子,共计38块。(19)孟宪武:《商代筮卦的几组文物》,《安阳殷墟考古研究》,中州古籍出版社,2013年,第89页。另外,在大司空66M373中还出土了白色小石子12块。(20)中国社会科学院考古研究所:《殷墟的发现与研究》,科学出版社,1994年,第418页。(表1)

表1 近年来殷墟出土小石子统计

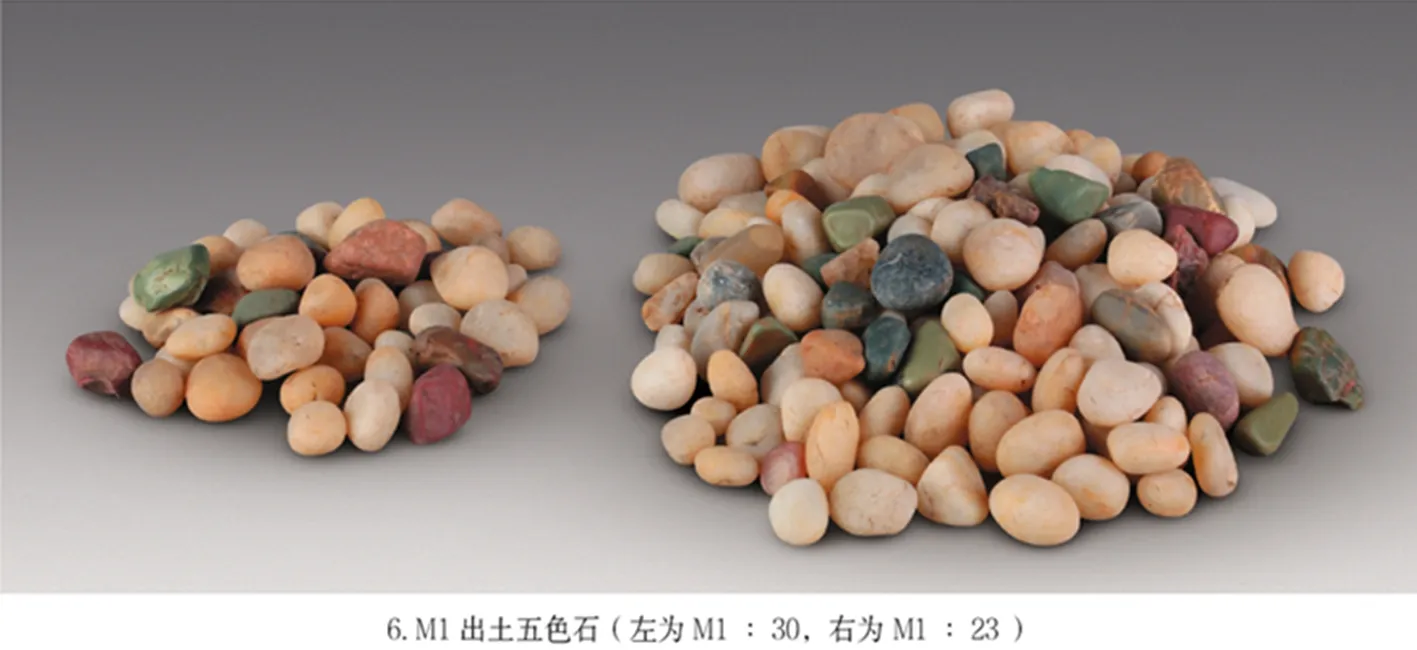

图1 殷墟大司空村东南地出土五色石

这些小石子颜色不均,大小不一,但总体可以归为五色系,即赤色系:褐色、棕色;黑色系:黑色、黑青色;青色系:青灰色、灰色;黄色系:棕黄色;白色系:白色等几大类。因此,相关研究专家称其为殷墟出土的“五色石”。 除了大量使用五色颜料外,殷墟多地出土的“五色石”也应当是商人有意而为之。一提到“五色石”,人们最熟悉的莫过于“女娲炼石补天”的传说,在神话传说中“五色石”具有无上的神力,甚至可以补天。当然,殷墟出土的“五色石”肯定不具备“补天”的神力,但结合殷墟不同区域墓葬中出土“五色石”和“女娲补天”的传说,我们可以推断,古人或许很早以前就赋予了“五色石”超脱自然的信仰。此外,各类古籍中也曾有关于“五色石”的“神迹”,如在《山海经》中曾记载:中次七经苦山之首,曰休与之山。其上有石焉,名曰帝台之棋,五色而文,其状如鹑卵。帝台之石,所以祷百神者也,服之不蛊。

殷墟“五色石”的作用,学术界目前尚未形成统一观点。何毓灵(21)何毓灵:《论殷墟新发现的两座“甲骨贞人”墓》,《甲骨文与殷商史》(第三辑),上海古籍出版社,2013年,第335-336页。、孟宪武(22)孟宪武:《商代筮卦的几组文物》,《安阳殷墟考古研究》,中州古籍出版社,2013年,第89页。等专家学者通过殷墟出土小石子的墓葬和舞阳贾湖等地出土的类似小石子对比,认为殷墟出土的这些“五色”小石子可能是筮师筮卦所用。冯时则认为王裕口南地M94中出土的小石子其色泽所现正是五方色的特征,这些五色石布设于椁盖上具有五方星象的含义。(23)冯时:《自然之色与哲学之色——中国传统方色理论起源研究》,《考古学报》2016第4期,第459页。

目前考古发掘资料仍然有限,这也为我们研究小石子的具体作用带来了困难。孟宪武先生也认为部分墓葬出土的石子数量可能不是原有数量,再加上还有部分石子如大司空村东南地M1的小石子是出土于墓葬盗洞内,这些发现都无法作为研究的确定证据。因此,结合目前殷墟出土“五色石”的墓葬情况尚无法完全确定这些小石子的真实作用。

除了上述专家学者的观点外,我们或许可以从宗教、民俗学等角度对殷墟出土“五色石”的作用窥探一二。在中国传统道教中也有五色石的崇拜信仰,道门中人在举行斋蘸仪法时就大量使用“五色石”,主要作用为:安宅解惑、镇墓驱邪、消灾祛疾、服食炼养等。(24)姜守诚:《道书所见“五色石”及其功用考述》,《湖南科技学院学报》2009年第2期,第12页。今天端午节各地还具有佩戴五色绳以辟邪之用,另外,在安阳西部马家乡等地还保留着以五色绳丧葬入殓的习俗,将五色绳放入亡者棺内,意为亡者祈福超拔之用。据此我们推测,殷墟出土的五色石除了筮卦的作用外,其作用还很有可能与道教五色石、五色绳类似,即具有镇墓辟邪之用。当然这也不过是我们目前的推测,“五色石”作用的深入研究还有待于更多相关考古资料的发现。

虽然殷墟出土的“五色石”用途尚无确切论证,但从目前专家学者的论证分析和材料来看,我们可以断定,无论是占卜祭祀说、五方星象说还是所谓的安宅解惑、镇墓驱邪、消灾祛疾说,殷墟时期的“五色石”都已经脱离了物质本义,被商人赋予了超物化的文化内涵和精神信仰。

三、商代五色广泛使用和早期“五色观”产生的形成因素

1.宗教信仰的发展

商代筮卜之风盛行,从殷墟出土的数以万计的甲骨中可知商代人对占卜极为重视,统治阶级几乎无事不卜、无日不卜,这一时期形成了我国早期较为完整的筮法制度。

晁福林指出,商代很早就有筮法,在甲骨文中也多次出现关于筮法的记载和易卦数字符号。(25)晁福林:《商代易卦筮法初探》,《考古与文物》1997年第5期,第58-62页。同时,商代宗教信仰得到进一步发展,形成了包括自然崇拜和祖先崇拜在内的原始宗教祭祀,常玉芝将商人崇拜的神灵分为天神、地神和人神,其中天神崇拜已然形成“五方”的概念,即上帝作为世间主宰指挥四方神,再由四方神指挥风、雨、云、日四神完成上帝的旨意。(26)宋镇豪主编、常玉芝著:《商代史·商代宗教祭祀》,中国社会科学出版社,2010年,第537-553页。不管是掌管东南西北的四方神还是风、雨、云、日四神,他们分别在上帝和四方神指挥下掌管人间祸福吉凶。商代宗教信仰和祭祀的发展开始广泛影响人们的日常生活和生产,五色也逐渐与原始宗教产生了联系,五色颜料的使用和“五色石”或许正是这种文化背景下的产物。

随着早期宗教信仰的发展和宗教理论体系的构建,商人在祭祀中形成的“五方”等宗教信仰逐渐与五色使用相融合,构成了早期“五色观”的起源。汪涛也通过对甲骨文刻辞研究认为,商代已经有不同颜色范畴,它们的使用也是相互对立,如白和黑,赤和勿,黄和幽,这与“五行说”结构相似,而且两者具有某种意义上的联系。(27)汪涛著、郅晓娜译:《颜色与祭祀——中国古代文化中颜色涵义探幽》,上海古籍出版社,2013年,第191-208页。这些都为早期“五色观”的形成奠定了思想基础。

2.国家统治的需要

如上所述,商代综合国力强盛,四周方国“莫敢不来享,莫敢不来王”,国力的强盛也使商朝的统治阶级开始在各个方面不断树立和加强自己的权威。特别是随着商代宗教信仰和祭祀的发展,商代的统治者开始利用宗教信仰为自己的政治目的服务,利用宗教占卜来维护自己的权威。商代的政治是神权的政治,商代的政治和宗教是合一的,是政教合一的政治。(28)宋镇豪主编、常玉芝著:《商代史·商代宗教祭祀》,中国社会科学出版社,2010年,第556页。部分国家意识体现在宗教信仰上,统治者利用宗教维护自身的权威。在此基础上,与宗教祭祀密切相关的五色也成为了商代统治者进行政治统治的重要内容之一。

许哲娜认为在政治生活中,五色符瑞符号能够诱导民众形成统治者“天赋异禀”的政治思维,从而为其政治合法性的确立进行有效的舆论铺垫。(29)许哲娜:《传统君权思想演变与五色符瑞、眚祥符号兴衰》,《南开学报(哲学社会科学版)》2018年第5期,第82页。因此,在商人特别是统治阶级的政治生活中,很有可能使用五色作为统治的工具和象征。在殷墟考古发掘中,五色颜料的出土大多出现在贵族墓葬中,用途则多见于壁画、彩幔、棺椁装饰等,我们猜测一方面商人用这些颜色装饰生活用具、陪葬品等,美化这些器物,为单调的生活增添色彩,另一方面或许是为了体现统治的权威,因为这些颜料原矿石的获得需要大量的人力、物力和财力,并非一般平民所能获得和使用,只有处于上层统治地位的贵族才能够在各种场合使用这些颜色,颜料的不易获取使之成为贵族特权。因此,在商代五色或许已经成为统治者身份和地位的象征,并在后世的发展中逐渐演变为国家统治下的政治产物。

3.审美层次的追求

传统观点认为“殷人尚白”,在殷墟考古发掘中出土的大量白陶似乎也印证了这一点。但事实上,“尚白”并不是“独尊白”,殷墟考古发掘的大量随葬器物中使用五色颜料却恰恰说明了商人也“尚彩”。除了统治的需要,最直观的原因可能就是因为“好看”,审美层次的需求是商人使用各色颜料最直接的原因。如前所述,早在旧石器时代,人类就开始使用颜色装饰物品,到了商代人们对颜色的使用更加广泛。殷墟发掘的墓葬中出土的彩绘壁画、棺椁等,出土的孔雀石、绿松石等各色玉石器以及器物上的纹饰,都充分证明了商人审美观念的提升。商人对美的追求直接导致五色颜料、“五色石”等社会需求增加,进而推动“五色观”的形成和发展。

四、结语

殷墟五色颜料及其原料、“五色石”的发现,充分说明了在商代特别是晚商时期五色的使用已经十分广泛。商朝统治阶级开始广泛使用五色颜料,用以生活、生产等方面,虽然这一时期尚未形成严格的用色制度和五色观,但五色文化的早期萌芽已经在宗教信仰的发展和国家政权的统治下逐渐产生,这也为后来中国传统文化中“五色观”的形成奠定了思想基础和物质条件。