清贫宰相司马光

闵睿

司马光(1019—1086),字君实,号迂叟,北宋陕州夏县涑水乡(今山西夏县)人,世称涑水先生。宋仁宗宝元元年(1038年)进士。历仕仁宗、英宗、神宗、哲宗四朝,历任天章阁待制兼侍讲、永兴军知军、端明殿学士兼翰林侍读学士和尚书左仆射(宰相)等职,政绩卓著。入仕四十载,司马光“食不敢常有肉,衣不敢有纯帛”,所作所为常为国家、百姓长远计。

正言直谏

司马光秉性刚正,直言敢谏。苏轼曾用“司马牛”来戏称司马光刚直不阿的性格。宋神宗曾感慨地说:“像司马光这样的人,如果常在我左右,我就可以不犯错误了。”

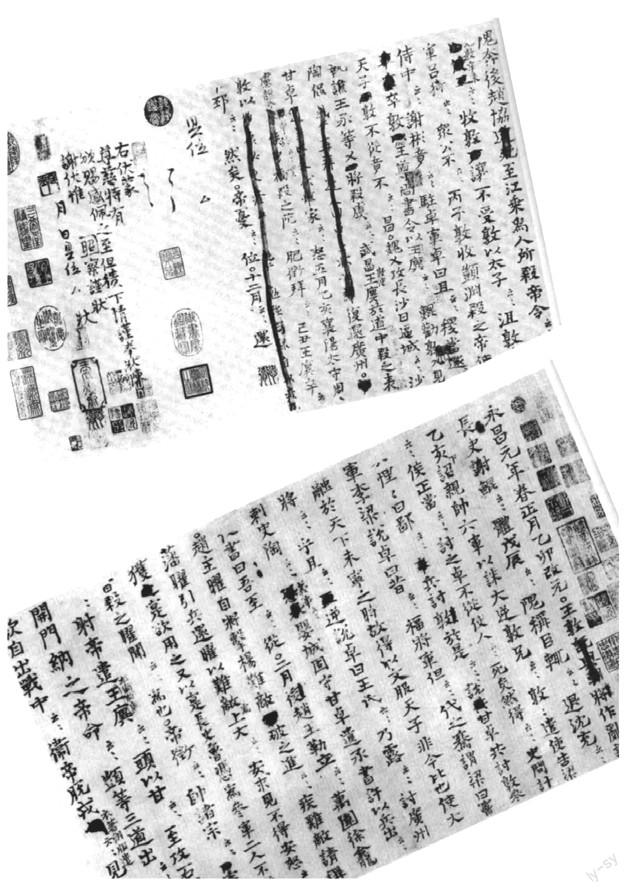

皇祐四年(1052年),郑国公、同平章事夏竦去世,宋仁宗赐谥号“文正”。司马光认为不合礼法,所赐谥号与本人不符合。由于宋仁宗对司马光的上书没有给予答复,司马光又二次上书指出夏竦“奢侈无度,聚敛无厌”,他的恶迹为“天下所共闻”,就是以“文正”也不能掩盖。司马光终于打动了宋仁宗,最后改赐“文庄”。

嘉祐六年(1061年)始,司马光任起居舍人、同知谏院。任职五年期间,司马光多次上奏疏,为国家社稷考虑,力图改变北宋王朝积贫积弱的状况。针对“冗费”问题,司马光上书谏言,“‘凡此数者,皆所以竭民财者也,陛下应该厉行节约,以朴素为天下表率,以矫正风俗。上至嫔妃外戚,下至臣庶之家,敢以奢丽之物夸耀攀比,公开治罪,并当众焚毁物品”。针对北宋“冗兵”的现实,司马光认为应该精兵,选练战士,任用廉良,改变“惟务人多”的局面。

嘉祐七年(1062年),天下大旱。有朝臣拟定了一个奢华的庆典来庆祝元宵佳节,司马光毅然上书反对。治平元年(1064年),宋英宗即位,计划对宫廷进行一番大修大造,司马光上奏《论修造札子》,希望“不得过为宏壮”,告诫皇帝荒淫奢侈必然对政事怠惰,就可能招致亡国的危险。针对当时宫中宴饮无度、赏赐成风的现象,连奏《论宴饮状》《言遗赐札子》恳请皇帝为民着想,悉罢饮宴,同时反对朝廷不顾国家实际赏赐群臣。大臣任守忠仰仗太后势力大肆行贿欲以升迁,司马光上书弹劾其贪污受贿、广置豪宅、剥削平民、侵吞田地、横行霸道的种种罪状,建议斩首,以谢天下。最后,任守忠被贬为节度副使。

由于司马光的敢于直谏,先后6次被免官,又6次被起用。他恪尽职守,对朝廷上书大量奏章,提出很多的批评建议,仅收录在《传家集》(又名《温国文正公文集》)中的就有170多份,而且在有些事上是一奏再奏。司马光病重之时,已神志不清仍在喃喃自语,说的全都是朝廷大事,没有一件是私事家事,司马光去世后,“其家得遗奏八纸上之,皆手札论当世要务”。多年后,人们仍称其子司马康为“大谏之子”。

心怀百姓

司马光同情百姓,心怀苍生,认为只有“利百姓”,才能“安国家”。百姓也十分感激和拥戴司马光,《宋史·司马光传》曰:“光居洛十五年,儿童走卒皆知司马君实。”

康定元年(1040年),西夏为了摆脱对宋朝的臣属地位,起兵造反,宋朝接连失败。宋仁宗为了加强军事防御力量,下诏两浙添置弓手,要求凡家有三丁,即选其一充当“乡弓手”。此时的司马光刚入仕不久,就代时为杭州知州的父亲草拟《论两浙不宜添置弓手状》,从各方面阐述不宜添置弓手的原因,为民请命。治平三年(1066年),陕西、河东发生严重旱灾,司马光反对宋英宗下诏从陕西三丁抽一丁征为义勇军,认为陕西军队本来就不少,这样会使百姓无缘无故增加负担。他连上《乞罢刺陕西义勇》六道札子,与皇帝据理力争,并持札子到中书省与时任宰相韩琦辩论。司马光三番五次据理力争,不是为了个人私利,而是为了百姓,他为民请命已经到了全力以赴的地步。

熙寧四年(1071年),司马光退隐洛阳,任西京留台。他常常深入百姓,了解他们的疾苦。曾在一首《道旁田家》中写道:“田家翁妪俱垂白,败屋萧条无壮息。翁携镰索妪携箕,自向薄田收黍稷。静夜偷舂避债家,比明门外已如麻。精疲力敝不入腹,未议县官租税足。”

元丰初年(1078年),司马光返回故乡夏县看望亲人,陕州知府刘仲通打听到他返回时要路过州府,便早早派人在路口等候。不久,差人跑来报知,司马光绕城而过,快到茅津渡口。刘仲通急忙追至渡口。司马光说:“我不是要拒绝刘大人的一片好心,但见沿途许多百姓连饭也吃不饱,很多人用野菜甚至树皮充饥,我无心享受这美酒佳肴……”一席话,说得刘仲通愧悔而返。自此,再无官衙为司马光设宴送礼。他在《论财利疏》中指出,“当今实苦是农民,农民苦身劳力,粗衣粗食,还要向政府交纳各种赋税,负担各种劳役。收成好的年代,卖掉粮食以供官家盘剥,遇到凶年则流离失所,甚至冻饿而死”,建议切实采取一些利民措施。这种竭力减轻底层人民负担的思想几乎贯穿在他所有的奏章之中。

元丰八年(1085年),宋神宗驾崩。司马光从洛阳前往京城奔丧,京城的卫士见到他都以手加额,向他致敬。“司马相公回来了。”人们奔走相告,争相观看,屋瓦被踩碎,树枝被压折。所到之处,百姓拦路围观,以致马不能前,都说先生别回洛阳了,留下来辅佐天子,拯救黎民百姓。

宋徽宗年间,为诋毁司马光等元祐大臣,太师蔡京撰写了《奸党碑》,由长安石工安民负责雕刻。安民却竭力推辞:“我愚笨,不知立碑的意义。但是像司马相公这样的人,天下人都说他正直,现在说他奸邪,我不忍心刻。”京兆府官员十分震怒,要将他治罪。安民迫于无奈,只有流泪请求:“被派刻石不敢推辞,请免刻我的名字于碑尾,恐怕得罪后世的人。”诋毁司马光的碑文,石匠连名字都不愿留,足见他在百姓心中的地位和分量。

清廉如水

司马光为官清廉、戒奢戒侈。司马光20岁进入仕途,从最初担任华州判官,到后来高居宰相之职,为官一生“于物淡然无所好”。

庆历七年(1047年),司马光任国子直讲时,一夜贼来,把家里衣服都席卷而去。天气渐渐转冷,有客来访,无衣衫见面,很是狼狈,因此不免嗟叹。妻子笑着说:“只要没事,钱财总还会再有。”老友刘蒙以父母无钱赡养,兄死无钱以葬,弟妹嫂侄无资抚恤为由,向司马光借50万钱。司马光说:“我简朴为官,一分一毫也不敢妄取于人,食不敢常有肉,衣不敢纯衣帛,视地而后敢行,顿足然后敢立,连亲属故旧都拿不出钱来帮助,哪来的钱借给您啊!”

嘉祐八年(1063年),宋仁宗去世,遗诏赐群臣财物百余万。司马光带领同列官员三次上疏,“国家近来多事之秋,朝廷内外财力困乏,如果遗嘱赏赐财物不能推辞,应允许侍从上献金钱以资助修建陵墓的费用”,再三推辞,不愿受赏,但一连几次均未获准。他只好把赏赐珠子作为谏院的办公经费,把金子送至舅父家,自己则分文未取。

熙宁、元丰年间,司马光居住洛阳,潜心著述修编《资治通鉴》。其居所极为简陋,夏天炎热,于是另辟地下室,读书其间。当时大臣王拱辰亦居洛阳,其居所气势恢宏、华丽无比,中堂建屋三层,最上一层称朝天阁,洛阳人戏称:“王家钻天,司马入地。”好友范镇从许州来洛阳看他,走进屋内,除见到四壁的书架上摆满图书之外,别无他物。床上的被服早已褪色,补丁连补丁。范镇深感司马光太清苦,返回许州后,让夫人做了一床被子,托人捎给司马光。范仲淹之子范纯仁作一名篇《布衾铭》,其中有“君子以俭为德,小人以奢丧躯”之句,劝人以俭为德、以奢为戒。司马光深以为然,将这首百余字的铭文工整写于衾头以明志,去世时也盖着这床布衾。《资治通鉴》已编修多年尚未成书,就有人散布谣言,说书所以久而不成,是因为贪图皇家的笔墨绢帛,以及圣上所赐的果饵金钱。皇帝既而托人暗地检查,才知道当初虽有此圣旨,但司马光从未曾请领。

司馬光身居宰相高位时,写了一篇榜文,名为“客位榜”,类似今天的“会客须知”。溜须拍马、馈赠礼物的人来访,赫然看见客位榜,即使有私事相托,也难以开口了。就连和他在政见上有分歧的王安石也称赞司马光“实为君子也”。

司马光与夫人张氏生育两子均夭折,但他也不愿纳妾以继香火,后收养了族人之后司马康为子。元丰五年(1082年),张氏病故。此时的司马光已经为官四十余年,却连安葬夫人的钱都没有。司马康和其他亲属主张借钱,把丧事办得体面一点,司马光不同意。最后,他把仅有的三顷田地典当出去,才料理了后事。年老体弱时,友人想出钱买一婢女照顾其生活,亦被拒绝。

司马光去世后,他的遗物除了有8张稿纸上写的奏文外,在枕间还有《役书》一卷,没有任何个人的财产。同僚挽词:“漏残余一榻,曾不为黄金。”

勤俭传家

司马光严于律己、勤俭传家。司马光和其祖父司马炫、父亲司马池三代进士,世代为官清廉。司马光继承祖上遗训,不仅一生节俭,还特别重视教育子女勤俭。

司马康即将出仕任官时,他专门撰写《训俭示康》,教导司马康树立节俭观念,走好任职后的第一步。文章一开始,司马光就告诫其子:“吾本寒家,世以清白相承。众人皆以奢靡为荣,吾心独以俭素为美。人皆嗤吾固陋,吾不以为病。”5000字的家训,其中关于“节俭”训诫就写了1200多字,占据总篇幅的1/4。他在文章中用亲身经历来教育儿子:一是童年时,就性“不喜华靡”,引导儿子不饰金银,朴素自然。其二是进士及第时,在闻喜宴上“独不戴花”,引导儿子自谦自让,不炫不耀。其三是平日里自己“衣取蔽寒”“食取充腹”,引导儿子以俭为荣,以俭为乐。以现身说法的形式为儿子阐明立场,之后又深切描绘当时社会的浮夸奢靡之风。通过正反两面的案例对比,阐明了“俭能立名、奢必自败,由俭入奢易、由奢入俭难”的深刻道理,教育儿子要继承发扬俭朴家风。

《训俭示康》写得有理有据,真切动人。司马康读时,忍不住流下了眼泪,他一生始终用这篇家训来鞭策自己。《宋史·司马康传》载,司马康不但“敏学过人,博通群书”,而且“为人廉洁,口不言财”。

在司马光看来,治家之道,重在“廉”和“俭”。司马光叮嘱儿孙,无论为官为民,都要以“俭”立身,这一思想贯穿于司马光多部家训中。在其《温公家范》中,司马光列举了历史上许多正反事例对子孙进行教育。由于良好家风传承,司马后人个个谦恭有礼,不仗父势,不恃家富,人生有成,以致世人“途之人见其容止,虽不识,皆知司马氏子也”。

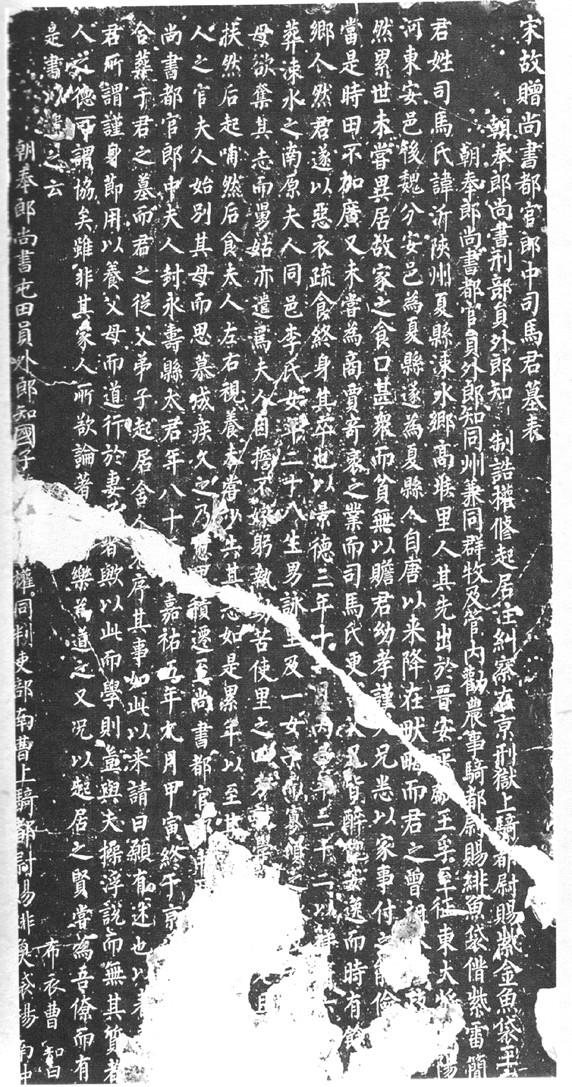

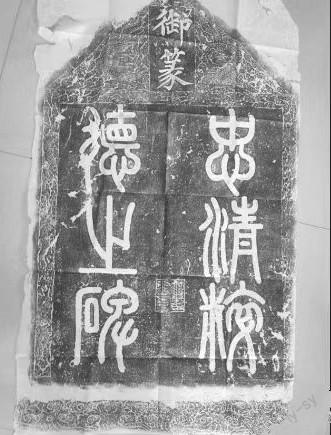

元祐元年(1086年)九月,司马光溘然长逝,留下遗书写道:“死后不惊动朝廷,实行私家薄葬,灵柩运回老家祖茔。”太皇太后“闻之恸”,宋哲宗落泪不止,亲临祭奠致哀,暂停上朝。“赠太师、温国公,禭以一品礼服,谥曰‘文正”,并亲篆碑文“忠清粹德”。出殡当天,沿途百姓夹道送行,如送亲人,四方来京者上万人。

司马光是伟大的政治家、史学家和文学家,主持编修了我国第一部编年体通史《资治通鉴》。生平著作甚多,主要有《温国文正公文集》《稽古录》《涑水记闻》《潜虚》等。司马光去世之后,大宋朝廷给予“文正”的谥号。“文正”是对一个文官最高标准的评价,宋人费衮在《梁溪漫志》里说:“‘谥之美者,极于文正。司马温公尝言之而身得之。国朝以来有次谥者,惟公与王沂公、范希文而已。”在宋朝,赠谥的最高品阶,就是文正;宋朝得此谥号的,只有三人:司马光、范仲淹、王曾。苏轼连写三篇祭文《司马温公行状》《祭司马光文》《司马温公神道碑》缅怀恩师,对司马光作出高度评价:“忠信孝友,恭俭正直,出于天性。自少及老,语未尝妄,其好学如饥之嗜食,于财利纷华,如恶恶臭,诚心自然,天下信之。”“论公之德,至于感人心,动天地,巍巍如此。”宋人王辟之所著《渑水燕谈录》评价:“司马温公忠厚正直,出于天性,终始一节,故得天下之望。”朱熹《朱子语类》称:“温公可谓知、仁、勇。他那活国救世处,是甚次第。其规模稍大,又有学问,其人严而正。”司马光智、仁、勇兼备,他治国救世,规模稍大,又有学问,为人严而正。

——司马光