人杰地灵宣德卫

刘媛

宣德卫设置于明洪武二十六年(1393年),是明太祖朱元璋定都于今南京之后,在北部边境所设卫所之一,属山西行都司。《明史》记载:“宣德卫,元宣宁县,属大同路。洪武中,县废。二十六年二月置宣德卫,后废。东南距行都司八十里。” 宣德卫建在元代的宣宁县旧址上,永乐年间内徙,治所遗址在今内蒙古自治区乌兰察布市凉城县的麦胡图乡淤泥滩村,作为文物保护单位,它如今的名称是“淤泥滩古城遗址”。

“淤泥滩”三个字,正好道出了村庄名字的来历。村子坐落在一片冲积扇平原上,北面是连绵的高山和一道道深沟,南面是一大片湖泊“岱海”。可以想象在远古时代,从山沟里流出来的水长年累月地经由这里,经过几十万年的时间,注入湖泊之前,逐渐淤积出一大片开阔的小平原,水资源丰沛,植被丰茂,土地肥沃,气候凉爽,因此适合人类祖先在此繁衍。这一地带已经发现有30多处新石器时期文化遗址,附近老虎山遗址为内蒙古自治区第二批重点文物保护单位,园子沟遗址曾被列为1987年全国考古新发现。著名考古学家苏秉琦先生曾将这里赞誉为“太阳升起的地方”,他说:“现在历史教科书上的半坡文化是土房矮屋,而凉城的老虎山、园子沟是高楼大厦,它们是中华民族五千年文明的曙光。”

老虎山遗址坐落在岱海西北部30公里的永兴老虎山南坡上,距今已有5000多年的历史。遗址四周有高出地表的石墙环绕,是最早的城墙之一。这里还先后出土了200多件陶器、石器和骨制品,发现了全国唯一完整的鬲体系文物,从尖底鬲至圆底鬲无一缺少。今凉城县城内十字路口有一座鬲形象的雕塑,侧面附有相关的文字介绍。

淤泥滩古城遗址在淤泥滩村的东侧,为长方形,四面城墙中间均开门,各门均有瓮城,四周有角楼遗迹。如今四至轮廓基本完好,但各处城墙均坍塌严重,最高处近5米,个别地方不足1米。城内大部分地方种了玉米。根据文保碑记载,城址东西长305米,南北长475米,为辽朝时宣德县和金朝时宣宁县县城古城遗址,古城中遗物有黄白色铁锈花粗釉瓷片,反面布纹素瓦及沟纹砖,发现有三彩碟、酱釉鸡腿瓶、瓷狗等,出土有人形陶砚、铁犁铧和大定通宝、皇宋通宝、咸平元宝等古钱币。这座千年古城直到元朝时仍然继续沿袭,为宣宁县县城,后来朱元璋在此设置了宣德卫。

淤泥滩村人口较多,分為北村和南村两部分,此外古城遗址内的北墙下,还有十多户人家。这里的人们住的均为砖瓦房,家家户户养羊和牛,也种地。种植最多的农作物是玉米,其次是小麦、莜麦、谷子、高粱、马铃薯、胡麻等。102省道从淤泥滩古城遗址南部内侧经过,穿过了东墙和西墙,把整幅的南墙隔在了公路南侧。在淤泥滩古城东南角的位置,公路边有自治区级的文物保护碑和文物保护相关责任方公示牌。公路上横跨有一道拱门,上面写着“滑雪泡温泉凉城过大年”,“这就是中国凉城”。

淤泥滩正南方向不足3公里,即是岱海,“又名岱嘎诺尔或太海,是内蒙古中部最大的内陆湖泊。湖泊呈椭圆形,湖水面积约153平方公里,蓄水量约13亿立方米。湖盆四周为山地、丘陵、台地围绕,平均水深9米,最大水深为18米。湖中除原有的鲫、鲤、草、鲢等鱼类外,还有人工放养的鳖、虾、蟹等30多种水产品。以岱海鲤鱼闻名于区内外。”(乌兰察布市政府官网)。如今的岱海是一个远近闻名的景区,有多处温泉度假服务设施,周边环境颇为整洁,旅游业已经初具规模。

淤泥滩西南10公里处岱海西岸,有一个名叫“榆树坡”的村庄,这里是北魏道武帝拓跋珪的家乡。道武帝(371—409年)生于公元371年,出生在凉城郡参合陂(bei)北,即今凉城县岱海北之榆树坡村。《魏书》中“帝纪第二太祖纪”记载:“太祖道武皇帝,讳珪,昭成皇帝之嫡孙,献明皇帝之子也。母曰献明贺皇后。初因迁徙,游于云泽,既而寝息,梦日出室内,寤而见光自牖属天,欻然有感。以建国三十四年七月七日,生太祖于参合陂北,其夜复有光明。昭成大悦,群臣称庆,大赦,告于祖宗。保者以帝体重倍于常儿,窃独奇怪。明年有榆生于埋胞之坎,后遂成林。”这段记载不但有拓跋珪出生地,还再次提到当地榆树的来历。而《魏书》首次提到“榆树坡”地名来历,是记载先祖桓帝“曾中蛊,呕吐之地仍生榆木。参合陂土无榆树,故世人异之,至今传记”。

“参合陂”三字,在《魏书》中总共出现了至少17次,可见其对北魏政权的重要性,尤其北魏道武帝拓跋珪的丰功伟绩与参合陂息息相关。这里不仅仅是拓跋珪出生成长的地方,还是他决定生死、关乎北魏立国、奠定宏图伟业坚实基础的地方,中华民族历史上著名的“参合陂之战”,就发生在这片土地上。登国十年(395年)五月至十一月,后燕太子慕容宝率领八万后燕军进攻北魏。“拓跋珪采取‘敌进我退,诱敌深入,拖而不打的战略,渡黄河南下,与后燕军队隔河对峙。后燕军队长途跋涉,不能速战速决,加之天气渐冷,又误信慕容垂去世的消息,决定撤兵。被拓跋珪率领的二万北魏军在参合陂大败。这场战役加速了后燕的灭亡,也奠定了北魏统一中国北方的基础”(百度百科)。《魏书》记载:“从破慕容宝于参合陂,太祖乘胜将席卷南夏,于是简择俘众,有才能者留之,其余欲悉给衣粮遣归,令中州之民咸知恩德。乃召群臣议之”。386年拓跋珪重建代国,在盛乐(今呼和浩特和林格尔土城子)即位,建元“登国”,后改国号为“魏”。

乘参合陂大胜之威,拓跋珪率40万大军挥师中原,夺取幽、并(今北京、太原一带)。397年攻下燕都中山,黄河以北的州郡尽归拓跋魏所有。398年,由盛乐迁都平城,拓跋珪正式称帝,史称北魏道武帝。后来其孙拓跋焘(史称北魏太武帝)先后灭夏、北燕、北凉诸国,于439年结束了“五胡十六国”的割据纷乱分裂时期,北魏作为第一个草原北方游牧民族入主中原的政权,开创了南北朝时期的北朝。494年,北魏孝文帝拓跋宏迁都洛阳,改汉姓为“元”。自拓跋珪386年复代称王,至534年分裂为东、西魏止,北魏立国148年,历9代14帝,这段历史创造出了灿烂的文化,深刻影响着随后的大唐盛世乃至更久远的中华民族历史。

关于北魏时期的盛乐城,内蒙古考古研究所学者张文平先生认为“盛乐”是鲜卑语,指大黑河。代国在大黑河沿岸,东建盛乐城,西建盛乐宫。北魏在大黑河沿岸建了盛乐郡。今和林格尔的土城子应该是北魏朔州云中郡遗址。而盛乐城的遗址在今呼和浩特市赛罕区西达赖营古城;盛乐宫、盛乐郡遗址均在今托克托县云中故城。他认为北魏没有在盛乐建都,定都平城前是马上行国。定襄之盛乐,指大黑河上游;云中之盛乐,指大黑河下游。《魏书》中记载:代魏的呼和浩特平原,叫云中;盛乐专指大黑河。这个观点等于是否定了和林格尔土城子遗址是北魏建都的盛乐城遗址。

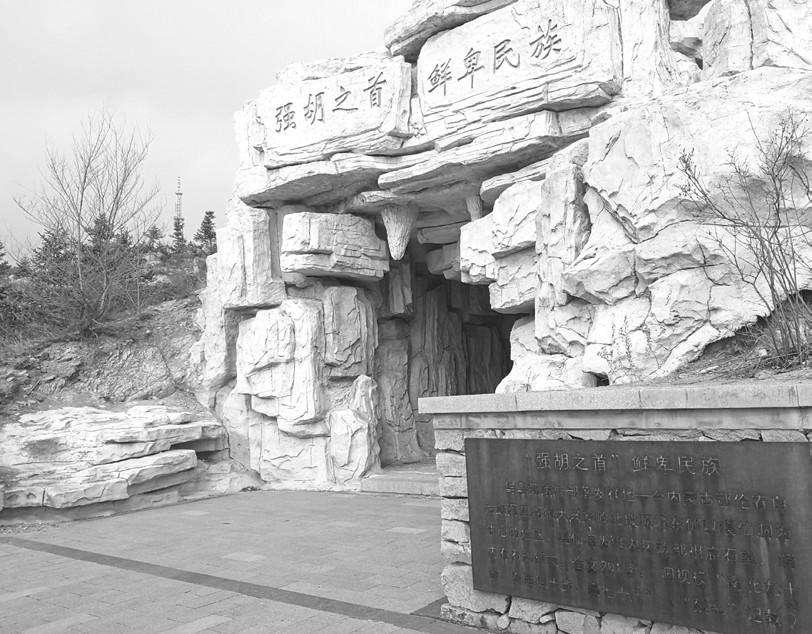

涼城之名,始于北魏时“凉城郡”。今凉城县城附近山上,建有规模宏大的拓跋珪公园。在登山道两侧,复建了拓跋鲜卑始祖所居的“嘎仙洞”遗迹,展示了拓跋珪跌宕起伏、叱咤风云的一生历史。山巅还建了一尊拓跋珪的塑像,塑像高达24米,拓跋珪身披斗篷,足蹬战靴,左手握弯刀,右手直指南方中原那辽阔富饶的广大疆域。

凉城县城南两公里处的井沟子村,有贺龙纪念馆。在解放卓资县、凉城县及绥包战役中,贺龙司令员等曾率部三驻井沟子教堂制定克敌方略。如今在教堂柱子上还留有贺龙部队集训时贴写的几条标语:“毛主席万岁!”“朱总司令万岁!”纪念馆陈列了贺龙当年使用过的办公用具、生活用品和革命活动图片、资料等革命文物,此外还有多位党和国家及省部领导的题词。

凉城县毗邻山西省左云县、右玉县,县界也是省区界,大部分以明长城为界,有多个关口穿过长城联通晋蒙,长城两边的人们世世代代通婚,口音一样,相貌特征一样,衣食住行、风俗习惯一样。