“片言折狱”的现代司法价值

秦策

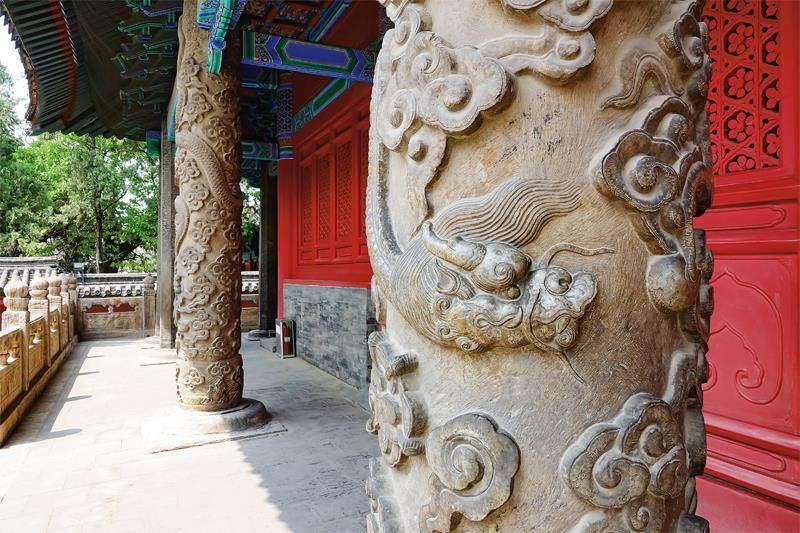

中华法文明是延绵数千年之久的中华文明的有机组成部分,其和谐的价值理念、周备的制度体系与高度的社会共识是辉煌的中华文明稳定、发展、繁荣的有力支撑。

“片言折狱”一词最早出自《论语·颜渊》:“子曰:‘片言可以折狱者,其由也与。”置于司法的语境,对其理解存在一些争议。关于何谓“片言”,学界有两种代表性的观点:其一,“片,犹偏也”;片言即“偏信一言”,片言折狱是指司法官仅凭诉讼双方中一方的讼辞来定案。其二,片言所指实为“简而中理”;片言折狱是指“以一二言折其罪人虚伪之辞,使之无所逃其情”。换言之,“片言折狱”表明司法官能够以简明而切中要害之辞来断案,赞扬其明察善断,揆之以理,衡之以情。

那么,这两种观点哪一种更符合孔子的本意呢?从上下文来看,这句话是孔子对子路的褒扬。古代司法有着基本的程序要求。《尚书·吕刑》曰:“两造具备,师听五辞。五辞简孚,正于五刑。”这要求司法官折狱必须听取双方之辞,方可斟酌定案。如果子路仅凭“两造”中的一方即一面之辞就定案,显然是有违礼制的。对这样的做法,尊崇古制的孔子不可能接受,更不会加以褒扬。可见,前述第一种理解背离了孔子的本意。

宋朝学者钱时对第二种观点作了进一步解释:“狱者,两词情伪,亦难决矣。一言折之,非刚明者不能。”这是指子路断狱言简意赅,能切中要害,令人折服。结合语境,此处的“刚”指的是子路刚正无偏的品格,“明”则指明辨是非的能力。所以综合起来看,片言折狱是指司法官员具有较强的办案能力,能够敏捷地抓住案件中事实认定和法律适用的要害、争点,以比较有效率的方式解决纠纷。这种解释之中透露出对“折狱”者能力的要求和褒扬,显然更契合孔子的本意。

上述两种关于“片言折狱”的理解对后世司法其实都产生过影响。第一种理解多与案件证据缺失有关,如某些案件中只有一方当事人陈述或者双方陈述之间存在矛盾冲突,司法官运用情理、经验来进行判断,有时也能够查明案件真相,使案件得到公正处理。民间流传的清官智慧断案故事很多可以归属于此类。第二种理解则与司法官又快又好地处理案件有关。如《三国演义》第五十七回“柴桑口卧龙吊丧 耒阳县凤雏理事”中描写,担任耒阳县令的庞统因不受刘备重用,心中不快,于是不理政事,终日饮酒为乐。张飞前来责难,庞统当即开衙问事,“手中批判,口中发落,耳内听词,曲直分明,并无分毫差错”。这段故事所要渲染的是庞统极强的理政能力。虽是小说家言,但也从一个侧面反映了古代司法官员用片言折狱的方式解决案件的实践。

那么,“片言折狱”是否具有现代司法价值?这与采取何种片言折狱观有关。就第一种片言折狱观而言,虽然历史也记载了仅凭单辞定案的成功案例,但这种成功往往是司法官凭借信息优势与当事人心理博弈的结果,多少带有运气的成分。这在取证技术不发达、社会关系相对简单的古代社会具有一定的合理性,但延续到今日就非常不妥当了。原因非常简明:现代社会关系日益复杂,仅凭单辞定案,错误的可能性大为增加。且随着科技的发展,现代司法中取证能力已大为增强。尤为重要的是,现代司法强调程序公正,仅凭单辞定案显然违反程序规则。

其实,真正具有现代司法价值的是第二种片言折狱观,即司法人员透过纷繁复杂的案件表象,迅速精准把握证据采信、事实认定和法律适用的要点,抓住症结所在,化繁为简,化难为易,有效地解决纠纷。笔者认为,片言折狱的现代司法价值可以在司法主体能力的系统性提升、程序分流和技术赋能等方面得到具体展开,进而生成三种不同层次的片言折狱观。

首先,通过多种举措协同促进司法主体业务能力的提升。以往我们倾向于将司法能力的提升看成主要是司法者个人的事情,但在当前语境下,司法能力的提升可以通过系统性的方式推进。除了对司法人员在任职资格上有所要求之外,还包括任职之后开展有组织、持续性培训。在制度层面,最高司法机关发布指导性案例、典型案例,以及建立类案研讨和推送机制,对类似案件的司法处理规则进行提炼,这些都有助于将办案中的难点转化为司法人员举重若轻的“片言”,增进办案成效。此可谓司法能力意义上的片言折狱观。

其次,在诉讼程序上对案件进行繁简分流。当前,司法机关需要处理的案件数量较多,但复杂程度却有所不同。有些案件事实清楚、证据确实充分,有些案件事实不清、证据缺失;有些案件法律关系复杂,有些案件法律关系简单明了。案件性质不同,相应的程序处置也会有所差别。复杂案件自然宜通过正式完整的程序机制细加研判,相对简单的案件则可以采取速裁程序或简易程序迅速推进。借助于定型化的程序机制尽快办理相对简单的案件,能使当事人尽早摆脱讼累,并实质性地提升司法效率。此可谓程序法意义上的片言折狱观。

最后,大数据、人工智能技术的发展给“片言折狱”的创造性转化带来了新的契机。具体而言,在新技术条件下司法大数据与法律方法、司法规律深度融合,构建精准预测裁判结果的智能辅助体系,借助算法形成构成案件要点的“片言”,促使纠纷及时化解或当事人主动息讼。这虽是“片言”,却建立在海量司法數据的基础上,以类案裁判要旨为依托,借助语义匹配功能,将在审案件与案例知识库进行精准的相似性匹配,再通过法官的介入获得关于案件裁判的最优判断。同时,司法大数据库的自主生产机制还不断提升裁判结论的可复制性和规范化性,产生高效的集约型办案效果。此可谓技术赋能意义上的片言折狱观。

我国古代法制蕴含着十分丰富的智慧和资源,中华法系在世界几大法系中独树一帜。要注意研究我国古代法制传统和成败得失,挖掘和传承中华法律文化精华,汲取营养、择善而用。有关“片言折狱”的不同理解恰好印证了古代法律文化中的一些内容需要仔细甄别,进行创造性转化。公正与效率同样是新时代司法制度的重要价值目标,两者既对立又统一。恰好在这一点上,“片言折狱”的古老智慧可以在新的历史条件下通过创造性转化而滋养现代司法价值。(作者为上海市习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心研究员 来源:《检察日报》)