儿童杜氏肌营养不良的基因诊断与临床分析

刘洪欣 李珉 王昭闻

杜氏肌营养不良于临床中又叫假性肥大型肌肉萎缩症,属于X 连锁隐性神经肌肉相关疾病,主要特征为进行性的肌肉无力反应,在早期发病期间,患儿一般会出现走路失稳、容易跌倒情况,最终能够累及患儿呼吸肌以及心肌,进而导致患儿死亡。杜氏肌营养不良患儿中,男性患儿数量明显多于女性患儿[1]。根据国外统计研究发现[2],大约每5 000 个男孩中,有1 个男孩会发生杜氏肌营养不良症。从遗传角度来看,杜氏肌营养不良的主要致病基因在于Xp21,其中共包括79 个外显子[3]。本研究选择2019年2月—2022年6月收治的50 例儿童杜氏肌营养不良患儿,通过多重链接依赖探针扩增技术(multiplex ligation dependent probe amplification,MLPA)对患儿作基因诊断,应用Sanger 测序法对其诊断结果进行检验,分析患儿的临床表现和该疾病的基因突变类型之间的关系,从而为患儿的早期诊断提供有力依据,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选择湖北省麻城市人民医院神经内科2019年2月—2022年6月收治的50 例儿童杜氏肌营养不良患儿。所有患儿经过《杜氏进行性肌营养不良的临床实践指南》标准确诊[4]。本研究获得医院伦理委员会的批准。

纳入标准:(1)患儿出现不明原因的血清肌酸激酶升高。(2)临床表现主要包括运动发育迟缓、能力较差。(3)存在Gowers 征(+)。(4)患儿小腿部的腓肠肌存在假性肥大反应。(5)存在杜氏肌营养不良遗传史。(6)通过肌电图可确认患儿出现肌源性损伤。排除标准:(1)研究前使用过激素或免疫抑制药物。(2)合并免疫性疾病。(3)患有遗传疾病。

1.2 方法

1.2.1 外周血DNA 的提取

采集患儿以及其父亲、母亲的外周血3 mL,将其置入EDTA-K2 抗凝管中,提取DNA 后,需要做基因检测。

1.2.2 基因检测

检测步骤包括:(1)DNA 的提取方法:通过苯酚-氯仿法进行提取,提取后,使用紫外分光光度计对DNA 的浓度进行测定。(2)MLPA 技术的检测方法:在通过MLPA扩增后,应用对应试剂盒进行检测,按照说明书上的操作进行变性、杂交、连接以及PCR 扩增。(3)MLPA 的数据分析:将正常人群的DNA 作为参照组,通过对比,确认目标杜氏肌营养不良症基因是否发生突变反应。(4)通过Sanger 测序法验证MLPA 的检测结果。

1.3 观察指标

(1)统计不同年龄段患儿的临床表现,临床表现内容包括运动落后、走路延迟;肌力降低;腓肠肌肥大;Gowers 征阳性;蹒跚步态、行走困难;肌电图阳性。(2)统计患儿的血清酶检测结果,包括乳酸脱氢酶(lactate dehydrogenase,LDH)、谷草转氨酶(aspartate transaminase,AST)、谷丙转氨酶(alanine transaminase、ALT)、肌酸激酶(creatine kinase, CK)、肌酸激酶同工酶(creatine kinase MB,CK-MB)水平。(3)统计患儿的基因检测结果。

2 结果

2.1 临床表现

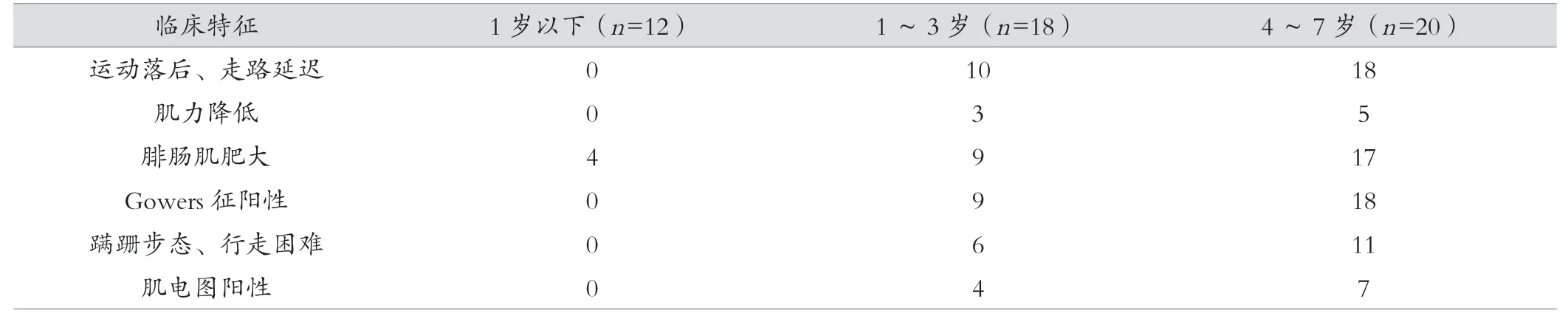

本研究收集的50 例患儿均确认为患有杜氏肌营养不良症,其中47 例为男性患儿,3 例为女性患儿,患儿的就诊年龄1 ~7 岁,平均(4.51±1.16)岁。早期发病的显著性均不明显,12 例患儿因为健康检查中发现血清肌酸激酶水平明显提升而受到重视,28 例患儿的运动发育速度相对较慢,如出现步态异常、蹲起困难、上下楼的难度高;38 例患儿因为存在其他疾病,通过住院检查后发现其血清肌酸激酶水平明显升高而受到重视。30 例患儿在通过体格检查时,发现患儿的双侧下肢出现腓肠肌存在假性肥大反应;8例患儿通过体格检查后,发现患儿的肌力存在程度不同的减退,随着患儿的病情不断进展,患儿的四肢端肌群产生了肌肉萎缩反应。见表1。

表1 临床表现(例)

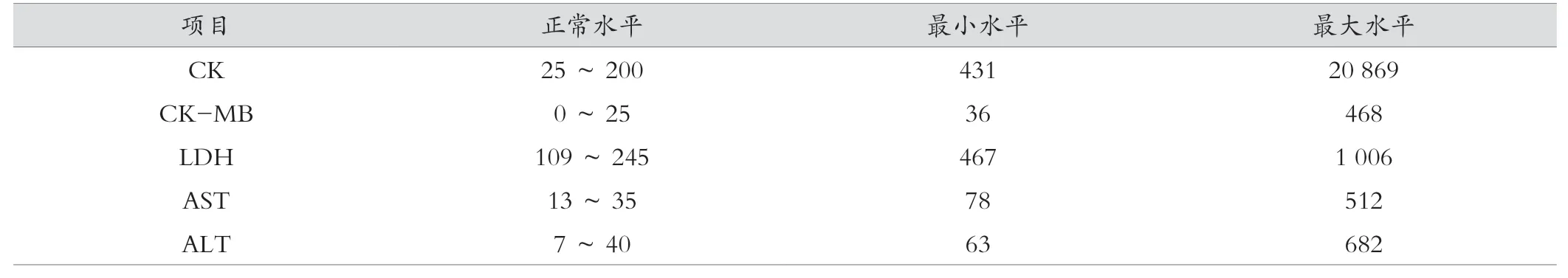

2.2 血清酶检测结果

患儿血清中的LDH、AST、ALT、CK 水平出现程度不同的升高反应,其中血清CK 水平发生明显升高。本研究中,患儿的CK 水平431 ~20 869 IU/L,与正常的CK 值比较,是其17 ~105 倍。见表2。

表2 血清酶检测结果(U/L,n=50)

2.3 基因检测

患儿通过杜氏肌营养不良基因检测后发现,80.0%(40/50)患儿的外显子发生缺失突变反应,20.0%(10/50)患儿为重复性突变。所有患儿的MLPA 结果通过Sanger测序法进行验证。女性患儿的监测结果表示,外显子18 ~37 发生缺失突变反应。所有患儿的MLPA 基因检测结果均经过Sanger 测序技术进行验证,结果为一致。

3 讨论

杜氏肌营养不良患儿的早期发病相对隐匿,主要的发病人群为3 ~5 岁的小儿人群,早期发病后,患儿的动作相对笨拙,逐渐出现学步延迟、上下楼梯困难、蹲起困难、行走困难等情况。通过体格检查后可以发现患儿的腓肠肌处于肥大状态[4-5]。随着患儿的病情不断发展,等到患儿年龄增长到7 ~12 岁后,其行走能力会彻底丧失,等到了20 岁后,患儿会出现呼吸障碍、心力衰竭等严重性并发症,最后导致其发生死亡[6]。杜氏肌营养不良患儿血清中的LDH、AST、ALT、CK 水平和正常指标相比更高,并且其中CK 的升高幅度最高[7]。其原因可能在于:缺乏抗肌萎缩蛋白,肌肉细胞发生坏死,大量该类酶从血浆中溢出而引发的[8]。本研究发现,患儿血清中的LDH、AST、ALT、CK 水平出现了程度不同的升高反应,其中血清CK 水平发生了明显升高。本研究中,患儿的CK 水平为431 ~20 869 IU/L,与正常的CK 值比较,是其17 ~105 倍。

常规的杜氏肌营养不良基因检测,通过PCR 扩增基因组中的单个外显子,将其作为正常的等位基因,这不但消耗大量时间,且目标DNA 的需求量更多,不能够显示超过所使用探针的缺失[9]。MLPA 技术能够对多个基因位点进行同时检测,并且该技术的检测成本较低,检测灵敏度高,属于国内外杜氏肌营养不良患儿的首选基因检测方法。MLPA 检测计数的最明确的优点就是可以重复性突变检测杜氏肌营养不良的79 个外显子,其也能够对女性携带者进行检测,并且能够为其他家庭成员提供遗传咨询,并获取相对准确的遗传信息。所有患儿均采取MLPA 技术进行检测,80.0%(40/50)患儿的外显子发生缺失突变反应,20.0%(10/50)患儿为重复性突变。所有的患儿的MLPA 结果通过Sanger 测序法进行验证[10-11]。女性患儿的监测结果表示,外显子18 ~37发生缺失突变反应。所有患儿的MLPA 基因检测结果均经过Sanger 测序技术进行验证,结果为一致。但也有其他研究结果和本研究结果不同,其原因可能在于其他研究收集患儿的例数较少,且患儿所处地域各不相同[12]。MLPA 技术也具有一定局限性,主要在于该技术无法对点突变、小的缺失/ 重复性突变进行有效识别。如对患儿高度怀疑其患有杜氏肌营养不良,而通过MLPA 技术检测结果为阴性患儿,可以采取基因全序列分析技术对杜氏肌营养不良基因进行检测,确认其是否发生小片段突变以及点突变[13]。

杜氏肌营养不良的主要发病人群为男性患儿,女性一般为突变基因的隐形携带者,临床表现并不明显。本研究收集的50 例患儿均确认为患有杜氏肌营养不良症,其中47 例为男性患儿,3 例为女性患儿,女性患儿的杜氏肌营养不良基因外显子18 ~37 发生缺失,首发症状为双侧腿无力反应。临床中关于杜氏肌营养不良女性患儿的致病机制在于X 染色体发生失活。还有一项越南的研究结果表明[14],1 例因为雄性激素受体发生基因突变,从而引发女性患儿出现男性假两性畸形反应。在存在临床症状的女性肌营养不良携带者的研究中可以发现,X 染色体失活倾斜的程度和其表型的严重程度具有一定联系,但X 染色失活是否和患儿的临床症状严重程度具有一定关系尚未可知。目前临床中关于女性杜氏肌营养不良患儿的研究文献相对较少,且不同女性患儿之间存在的临床表现具有较大的差异,一旦诊断不良,就会错过最佳治疗时机,影响了治疗效果。

杜氏肌营养不良患儿的临床表现和患儿的杜氏肌营养不良基因发生缺失是否存在联系,其重点在于基因是否发生突变,突变后,是否能够改变翻译阅读框架。大多数的突变导致阅读框架受到破坏,主要是因为Dstrophin 的蛋白质发生丢失,从而导致患儿出现杜氏肌营养不良相关表现。若杜氏肌营养不良基因存在于阅读框中发生基因突变,能够形成截短并且存在一定额外功能的肌营养不良蛋白,导致患儿出现贝氏肌营养不良,该营养不良反应的临床症状程度相对温和[15]。本研究中纳入的患儿中有4 例患儿存在智力降低情况,患儿的语言发育慢,其原因在于患儿机体中的抗肌萎缩蛋白相关复合物等亚型遭受破坏而引发的。其中的Dpl40 以及Dp71 可以在患儿脑部的中枢神经元中过高水平的表达。杜氏肌营养不良外显子63 后发生突变的患儿,其神经精神障碍发生率更高,并且患儿的中枢神经系统受累的程度、频率和远端营养不良蛋白基因产妇的累积量具有密切联系。发生杜氏肌营养不良的患儿,其发生注意力缺陷障碍以及孤独症等疾病的概率更高,给患儿的日常生活,甚至生命安全造成了极大的威胁。

对于杜氏肌营养不良患儿来说,第一,及时到医院进行检查,并及时经过治疗,杜氏肌营养不良属于隐性遗传性疾病。因此,日常生活中,家长并没有察觉到患儿是否患病,需到医院进行及时检查,若有患病的趋势,就需要及时采取有效方法进行治疗;第二,适当地进行运动训练,杜氏肌营养不良患儿会产生肌肉萎缩反应,故适当地做运动训练,可避免肌肉萎缩速度过快,若长期坚持,可增加肌肉的生长速度;第三,饮食需要忌口,此类患儿需要忌口的食物种类较多,如油腻性、生冷性、辛辣性以及刺激性的食物,以上食物对于患儿疾病的康复相对不利;第四,日常饮食需要保持清淡,同时还要摄入充足的营养,每天多食用蔬菜、水果、蛋类、鱼类、猪肉,保证蛋白质的摄入;第五,经常辅导患儿,杜氏肌营养不良患儿会产生智力减退情况,因此,患儿的家属需要辅导患儿,对患儿的术后康复相对有利;第六,保证愉快心情,大多数疾病的产生和负面情绪具有密切联系,患儿长期处于过度紧张以及压抑的状态下,会产生较多其他疾病,因此,患儿尽可能保证每天心情愉悦。

目前,临床中关于杜氏肌营养不良的治疗,尚缺乏特效药物以及特效疗法,临床中普遍采用糖皮质激素类药物对患儿进行治疗,可使其病情得到有效改善,同时和多种学科相结合,制订综合性护理干预。目前,杜氏肌营养不良临床治疗的重点在于从基因角度进行治疗,国外已经逐渐采用两种基因类药物(ataluren、eteplirsen)治疗患者,另外,还有多种药物正在投入临床试验中。大部分杜氏肌营养不良患儿在发病早期,其血清中的肌酸激酶水平会发生升高,故在临床工作中,首诊医生应该重点关注血清肌酸激酶水平明显升高却无其他原因可以解释的患儿,并通过应用MLPA 技术对患儿做对应的基因检测,及时做好诊断干预,使患儿的生存时间以及生存质量显著提升,并且可以对患儿家属作遗传咨询,实现优生优育,提升生育质量,且本文研究结果为《杜氏进行性肌营养不良的临床实践指南》后期标准制定提供了借鉴内容。

综上所述,儿童杜氏肌营养不良通过基因诊断,其诊断价值高,可反映临床分析情况,为临床干预提供指导。