基于扎根理论的潮汕民俗文化传承发展胁迫类型特征研究

詹婷恩 ,曹旭丽 ,孙名涵 ,丁纯 ,黄郑婷 ,陈志丹

(1.韩山师范学院,广东潮州 521000;2.广州医科大学,广东广州 511436)

民俗文化指一个民族或社会群体在长期的生产生活中所创造、共享、演变、传承的习俗风尚和精神意识,是政治、经济、文化等多重因素相互联系形成的丰富形态[1]。潮汕民俗文化作为中华优秀传统文化的重要组成部分,是海内外潮汕人共同创造、传承发展的具有鲜明特色的文化共同体。然而,潮汕文化在为地区经济发展提供新动力的同时,面临着文化传承和发展的诸多困境,许多优秀的潮汕民俗文化商业化、同质化趋势日益显著,甚至面临消亡危机,从而又对现代化进程与地区发展产生消极影响。因此,突破潮汕民俗文化传承与发展困境危机,构建文化传承发展机制,对潮汕民俗文化及地区可持续发展具有重要意义。

本文结合胁迫生态学理论,利用扎根理论的质性研究方法,侧重于更全面地发现当前潮汕民俗文化传承发展存在的问题,探索潮汕民俗文化胁迫类型与形成机制,为推动其传承延续与发展提供科学依据,为民俗文化变迁的研究及民俗文化传承发展路径提供有益启示。

1 胁迫生态学理论

胁迫这一概念起源于生态学理论,在外部胁迫因子影响下系统所表现出来的偏离变化状态称为胁迫效应[2]。而当前除生态领域外,胁迫理论在城市、人口、产业、文化等领域也表现出解释系统受威胁的有效性[3-6]。研究表明,文化作为一个独立的系统会受到个体观念、城镇化、旅游发展等多种因子的影响导致状态变化,产生文化传承困境、文化内涵缺失、功能失调等胁迫效应,因此胁迫生态理论可以作为民俗文化研究的新视角[7]。

2 研究方法与数据来源

潮汕地区地处中国广东省东南沿海,广义上包括汕头、潮州、揭阳及汕尾四市。潮汕地区人文历史悠久,是潮汕文化的发源地、兴盛地,但由于文化商业化、传承力量薄弱等原因,潮汕文化面临着传承发展的问题。

本文选取潮州市陈桥村、涸溪村和龙湖古寨作为具体研究对象,选择的依据主要考虑以下几点。(1)在地理位置上,陈桥村位于城市之中,属于较为典型的城中村;涸溪村位于韩江边,没有被城市完全包裹,定位为城市周边地区;龙湖古寨偏离城市中心,相对独立。地理位置的差异使三地的民俗会受到不同类型、不同程度的胁迫,具有对比研究的可行性,以获得更全面的胁迫类型。(2)相比之下,龙湖古寨民俗文化元素更加丰富,但其民俗传承发展不尽如人意,对于民俗文化传承发展胁迫研究具有一定代表性。

2.1 研究方法

2.1.1 扎根理论质性研究法

扎根理论是一种具有系统性和灵活性的质性研究方法,扎根于经验数据并通过严谨的研究程序来构建理论体系[8]。本文利用NVivo11软件对原始数据进行开放式编码、轴向式编码和选择性编码三级编码分析,使数据概念化、范畴化,以得到民俗文化胁迫类型。

2.1.2 田野调查法

通过查阅文献资料和地方志资料及实地走访考察等了解案例地民俗文化发展历史及民众对其民俗的认知、参与、看法和态度等情况,把握潮汕民俗文化发展现状。

2.1.3 半结构式访谈法

半结构式访谈是一种按粗线条式的访谈提纲进行的非正式访谈形式,访谈途径多样,主要通过设置开放性问题引导访谈者发表意见,并在谈话过程中抓住谈话细节深入探究,灵活调整,更适用于质性研究。

2.2 数据来源

2.2.1 数据类型

结合实际操作需要,本文从多个渠道收集数据信息以提高分析结果的合理性和科学性,并将数据来源按照与研究主题的关联程度分为主要数据、辅助数据两部分,具体数据情况如表1所示。

表1 数据分类明细表

2.2.2 访谈对象与问题设计

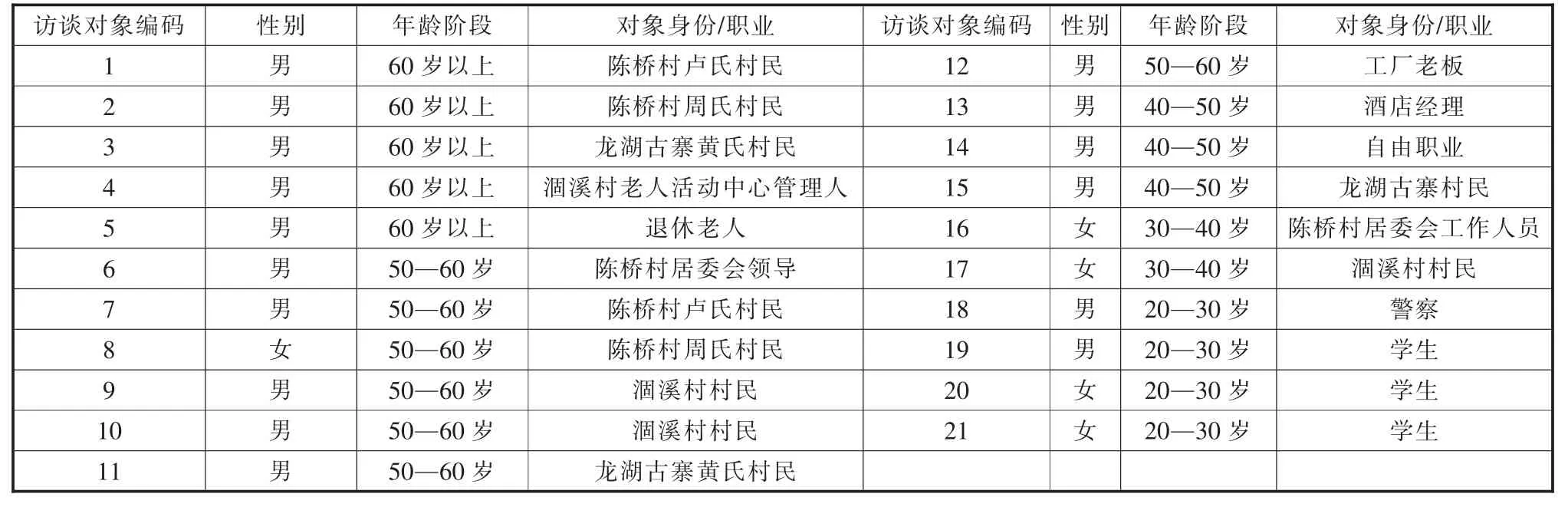

本文共选取21人进行半结构访谈,具体受访者相关信息如表2所示。访谈对象以潮汕人为主,并考虑不同年龄、职业、身份、居住地。

表2 受访对象信息表

为了使访谈能够达到预期效果,需要设计开放性访谈问题。访谈问题主要围绕民俗文化功能作用、发展变化情况、存在问题、影响因素等方面进行设计。

3 潮汕民俗传承发展胁迫类型与表现

3.1 发展胁迫类型与载体

3.1.1 编码分析过程

通过开放式编码、主轴式编码和选择性编码3个步骤对整理后的有效文本数据进行质性分析,将文本概念化、范畴化并相互关联。

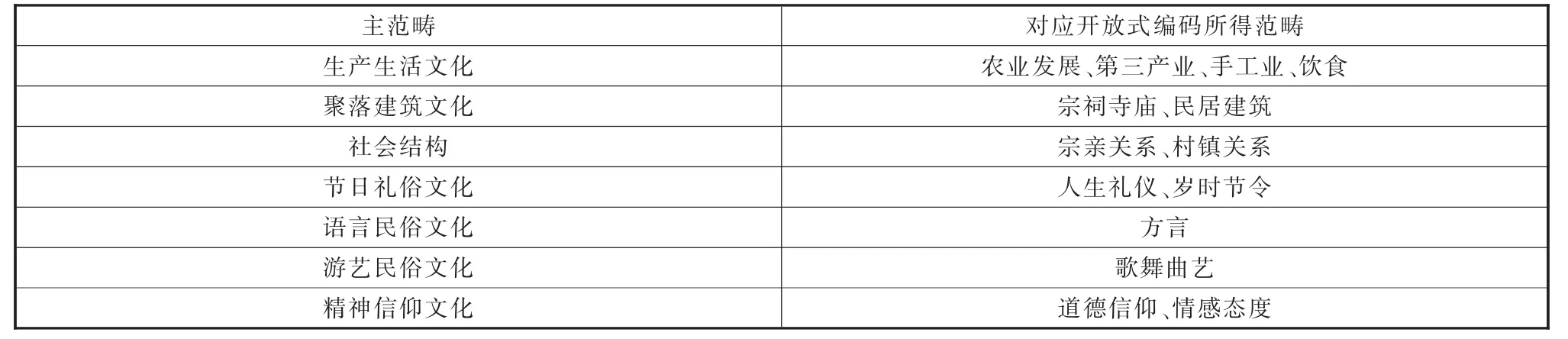

首先,本文运用NVivo11软件对相关且合理的文本数据进行逐句编码,以ax(数字)表明数据中存在概念性内容,aax标注相应概念,Ax标注所得范畴(见表3)。最终获得符合本文的14个范畴,并通过主轴式编码将上述14个范畴归类为7个主范畴(见表4)。

表3 潮汕民俗文化传承发展胁迫的开放式编码示例

表4 主范畴与开放式编码所得范畴归类表

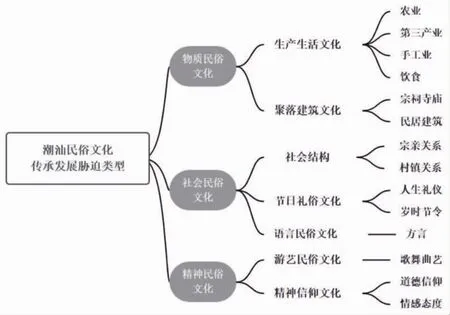

基于上述两次编码结果,最终得到“潮汕民俗文化传承发展胁迫类型”的核心范畴。以三元结构为出发点,将主范畴与物质民俗文化、社会民俗文化及精神民俗文化三大民俗文化类型关联,且与核心范畴整合,形成胁迫类型关系网络(见图1)。

图1 潮汕民俗文化传承发展胁迫类型关系网络

3.1.2 理论饱和度检验

为保证研究的可信度,模型初步构建完成后,本文随机抽取两名已进行过访谈的对象重新提问相同问题,未发现较大偏差。随后进行补充访谈并完成开放式编码,未发现新的概念、范畴和类属关系,编码结果可被初次编码结果包含。同时,经过三重编码后得到的潮汕民俗文化传承发展胁迫类型能够与民俗文化类型相契合,证明基本达到理论饱和。

3.2 胁迫类型表现特征分析

3.2.1 物质民俗文化胁迫表现

(1)产业发展滞后。

在农业发展方面,潮汕地区具有良好的农业生产基础,农产品丰富稳产,但如今农田数量减少,部分转用于发展工商业。同时从事农业人数减少,农耕者更多出于消遣或兴趣;农产品、禽畜大多从自给自足到靠外地供应……农业产业化整体水平低,组织规模小,观光农业、绿色农业等新方向发展滞后。

在第三产业方面,首先旅游业发展存在胁迫。如当前龙湖古寨旅游业发展不理想,旅游要素单调,观赏空间及物象有限,商铺集中但产品单一,不能真正发挥其文化传播作用与经济带动效应。这使得古寨空心化程度持续加深,地方传统文化不能获得较好保育,旅游竞争力明显不足导致发展滞后。

在餐饮行业方面,随着经济、交通、旅游业的发展,潮汕饮食随人口流动打破地域限制,在全国各地开店扎根。市面上许多美食靠“网红打卡”或“老字号”吸引顾客。网红店铺一味迎合市场,让美食逐渐失去原有风味,在“踩雷”中失去其原有优势;老字号店铺有的位置偏僻,营业时间较短,有的不能很好地迎合现代人的口味,这给其长期发展和品牌的传承带来影响。

(2)传统工艺面临失传及形式退化风险。

首先,潮汕工艺品受生产方式影响,面临传承断层问题。一是生产电子化机械化代替以往以村落为单位的传统手作。如现今陶瓷生产多在城市外围或不发达地区建厂,以机器批量生产为主,人才流失严重,工艺成品简单粗糙,精细的技艺逐渐失传。二是技艺操作高难度,艺人群体老龄化。如潮绣习艺要求时间长,部分绣技针法难度高,不少技艺精湛的潮绣艺人已谢世或退休,出现后继无人的情况。三是,受到现代化冲击,工艺品艺术形式发生变化。潮汕特色工艺品趋于趣味化,转向迎合当下热门需求,且模仿抄袭痕迹十分严重,甚至出现假冒工艺品。

(3)建筑个性与凝聚功能弱化。

潮汕地区具有极强的宗族伦理观念,民居和宗祠可以说是潮汕人民情感寄托的两大场所,是地域联系和情感交流的空间载体[9]。

经济快速发展下,旧民居面临被拆除、翻新、改造或空置等状况,这对潮汕建筑民俗的传承与发展负面影响较大;许多向旅游业发展的民居没有得到较好的挖掘与宣传,如龙湖古寨不少民居空置、破损情况严重,缺乏管理,一定程度上影响了传统建筑的传承,古建筑逐渐失去个性。

宗祠寺庙的空间形态及功能作用也在发展中重构变异。在空间形态上,由于年代久远、社会及军事等原因,许多祠堂庙宇处于被拆除或半荒废状态,或在原地及转移地点重建;在功能作用上,宗祠仍旧是祭拜、节庆活动和事务聚会的场所,但由于人口外流及疫情防控等因素影响,不少活动都被迫取消,宗祠寺庙的开放时间减少,其空间功能和凝聚功能有所弱化,而宗祠的娱乐功能正不断强化,一些宗祠成为村民的休闲场所。

3.2.2 社会民俗文化胁迫表现

(1)社会结构紧密度下降。

血缘、地缘、职源是人类三种主要的联结方式[10],在潮汕地区大部分是血缘婚姻连接和左邻右舍组成的群体,因此社会结构胁迫主要表现在宗亲关系(血缘)与村镇关系(地缘)。

在潮汕地区亲疏远近的“差序格局”表现为以“宗亲”为核心的人际关系[11]。潮汕地区宗族观念强,族群结构根深蒂固。在宗族管理上,由村内德高望重的村民组成的宗亲会、理事会处理事务;在人际交流上,宗族注重地方联系与来往,内部具有强大凝聚力。但受社会经济发展的影响,青年一代的宗亲观念不断弱化,现今内部主要依靠长者发展维护。同时疫情防控下宗亲联系交往减少,宗亲关系紧密度下降,持续影响下未来宗族管理组织与联系网络可能会走向崩解。

村镇的宗族治理能力未得到充分发挥。首先,各宗族的对外独立性及地理距离使宗族之间联系不紧密,群众较少关注村镇关系发展维护,村镇易形成以宗族为单位的格局。其次,当宗族势力渗入政治层面时,易出现村镇管理被宗族垄断的情况,导致矛盾冲突,削弱村落基层力量,影响村镇治理。

(2)礼仪民俗简化异化。

潮汕地区传统人生礼仪主要有出生礼、成人礼、婚庆礼和丧葬礼。近十几年,部分礼俗在“移风易俗”的过程中发生异化或消亡。

物质仪式发生变化。许多礼俗摒弃落后习俗与观念,对所需物质和仪式过程进行创新、简化。例如“出花园”的红木屐、红肚兜换成了红色运动鞋、休闲服,不能出门变通为不出远门;婚礼的地点、时间、方式限制减少及推行新殡葬仪式等。这实际上有利于潮汕文化的进步,但在某些地区出现过度简化、取消礼俗的情况,导致人们如今只能通过长辈口述或资料等途径去了解认识民俗,在一定程度上影响了文化的传承发展。

文化内涵异化。人们以往通过人生礼俗表达迎接新生、期盼未来、美好祝愿和尊重爱护的心情,而如今这种纯粹的情感被添加上了攀比、盲目的消费心理,甚至成为衡量个体发展好坏的标准之一:青少年偏向选择名牌、价格高的礼物,人们以仪式活动的规模、礼金的多少等为标准评价他人……虽然这些只是个别行为,但确实对潮汕人生礼仪民俗的发展造成影响。

此外,潮汕地区还有一定的节日“仪式感”,节日往往与祭祀活动紧密相连,且节日的仪式、表演隆重热闹。如今年轻一代外出工作生活,习俗规定更加灵活,人们一般仅在春节、清明等较为重大的节日回乡简单地探望亲友、祭祖拜神,部分节日民俗已经被淡忘甚至消失,对初一、十五等拜“老爷”的重视及了解程度也逐渐降低。

(3)方言传承逐渐断层。

方言是文化的载体,潮汕地区的方言有潮汕话和客家话,蕴含着生产生活经验和潮汕的山地文化与海渔文化。对很多潮汕人而言,潮汕话是母语,但当下在不同人群中呈现出不同的潮汕话发展情况。对于从小或长期在外生活工作的潮汕人来说,潮汕话慢慢淡出他们的日常交流,潮汕话听不懂、说不好的情况普遍存在,取而代之的大多为普通话。对于从外地如福建等地迁入潮汕地区的人来说,其语言已经在漫长的历史岁月中与土生的潮汕话融合,发展出另一种潮汕话。如普宁“半山客”语在与潮汕话的接触中,借用部分潮汕话词汇,但仍保持客家话的语音结构或组合为复合词[12]。尽管这能够推动潮汕语言文化多样发展,但在实际中会对个体的交流造成困扰,降低空间上语言的紧密联系性。

3.3 精神民俗文化胁迫表现

3.3.1 游艺民俗活力减弱

潮汕地区游艺民俗丰富,有英歌舞、大锣鼓、游神赛会、潮剧、舞龙、歌册等,但总体上各民俗活动的活力都减弱许多。

首先,个别民俗的载体消失。受思想发展、体制改革、文化冲击等的影响,许多活动组织解散,文化失去载体。陈桥潮剧团就是在农村体制改革和影视文化的冲击下受到影响而最终解散的。再者近几年由于新冠疫情,众多原有的游艺民俗活动均被暂停进行,失去持续动力支持。其次,缺少传承人才资源。目前,陈桥村大锣鼓与涸溪村舞龙队组织成员年纪均较大,与潮州各类游艺民俗当前省级市级传承人特征一致[13],年轻人屈指可数。这些民俗传承具有持久性,年轻人通常不愿意投入学习,更多作为兴趣了解或是以观众身份观赏。再次,民俗自身条件限制。游艺民俗大多带有迷信色彩,倘若传统民俗被认定为一种落后愚昧的活动,必将走向没落。英歌舞原有的驱魔祈福祭祖涵义就在时代浪潮中被弱化,取而代之是娱乐性的加强,转变为歌舞表演或强身健体的“广场舞”、课间操及校园舞蹈。最后,由于宣传号召力不强,民俗活动空间大多仍被限制在潮汕地区,空间扩展和内涵传播受到限制。

3.3.2 非正式约束弱化

对神灵的敬畏意识逐渐减弱。潮汕民间信仰的神灵众多,且对神灵的敬仰渗透于大众的生活娱乐、节日庆祝、建筑工艺等多方面。对于祭拜神灵,如今长辈仍旧遵循以往的祭拜习惯,但年轻一代较为随性,大部分是迎合要求、短暂的带有目的性的信奉,仪式没有那么繁杂。同时节日、建筑、歌舞中的敬神内涵和表现也逐渐被弱化,一些根植于老潮汕人心中的精神支撑难以传承。

道德观念的变化。首先,祖训、宗族内部设立的规章制度等约束力下降,国家地方法律法规、社会主义核心价值观成为大众普遍的遵守法则;其次,价值观念迎合现代化要求,其中潮汕生育观的转变尤为突出,“重男轻女”的观念逐渐转化为男女平等观念,更注重孩子的培养与教育。

对风水的理解更加科学。老一辈人认为房屋风水的好坏会影响房主健康、家庭、事业等各方面的发展,十分看重营造好风水。如今传统风水观念中迷信的元素在科学的引导下逐渐消失,人们运用更为合理科学的方式营造良好的人与自然关系。像龙湖古寨通过种植香蒲、芦竹等方法重建植物群落,改善水质,重构古寨良好生态环境。

性格特征及精神内涵的变化。潮汕人一贯给大众务实能干、精明诚信、精益求精、团结友爱的印象,但在物质名利诱惑下,潮汕地区出现了造假现象,不少民众还热衷购买六合彩和进行赌博,影响了淳朴乡风精神的传承。

3.3.3 地方文化认同下降

潮汕人民的文化认同来源于潮汕地区丰富且历史悠久的传统特色民俗文化,地区认同则产生于个体对家乡建设发展、宗族关系、祖先辉煌事迹等的自豪感。而当前年轻一代对潮汕文化一知半解,对文化活动大多持随大众、看热闹的心态,对于家乡的发展了解较少并持有否定态度。另外,能够给予精神支撑鼓励的祖先名人事迹较少,如陈桥村缺乏名人事迹记载,少有宣传或开展其他活动,少数名人事迹往往通过街坊聊天流传下来。

4 结束语

现代化和城市化背景下,民俗文化传承发展面临危机已成客观事实。在强调文化自信和文化认同的背景下,如何科学地推动民俗文化传承发展是必须掌握的重要议题。本文引入胁迫生态学理论,并利用扎根理论质性研究方法分析实地考察、访谈的结果,从文化胁迫的角度对潮汕民俗文化传承发展所面临的危机进行初步探析。总体上潮汕民俗文化内涵弱化,文化功能未能得到发挥,文化胁迫问题较显著。本文旨在为案例地及其他类似地区的民俗文化传承发展提供一定参考。相信经过多方的努力,潮汕民俗文化将能更好地与时代契合,重新唤醒大众文化认同感与地方认同感,推动潮汕地区经济文化发展。