以作业为纽带,建构“教—学—评”一致性的单元整体设计范式

周笑跃 夏瑞雪

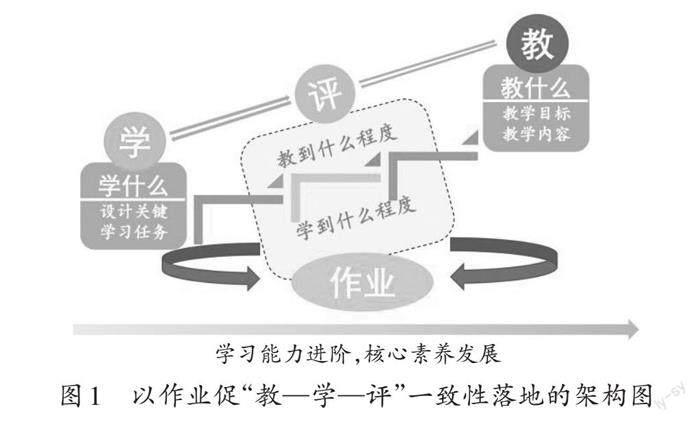

[摘 要]为落实课程标准提出的基于“教—学—评”一致性的理念,重构“教什么”的单元整体教学内容,明确“评什么”的教学、作业目标设计,以作业为纽带,建构指向“教—学—评”一致性的单元关键任务和相匹配的作业设计范式,以促进学生学习能力的进阶和核心素养的发展。

[关键词]“教—学—评”一致性;单元整体教学;作业设计

[中图分类号] G623.5[文献标识码] A[文章编号] 1007-9068(2023)17-0010-06

學生的核心素养发展是一个持续的、进阶的过程,教学的全过程(包括教学活动设计、作业设计、学业质量标准设计等)都应该指向学生核心素养发展的进阶。基于“教—学—评”一致性的教学理念,教师需从整体上思考“为什么教”“教什么”“教到什么程度”的问题。因此,为“教”“学”“评”设置整体、一致的目标,依托学业质量标准,以作业为纽带,将“学”与“教”之间的“程度”阶梯外显化(如图1),就能清楚地看到学生在学习过程中的个体差异和能力进阶状态,才能更清晰地改进教学,调整进阶策略,更有效地促进学生的学习能力进阶和核心素养发展。

本文将以人教版教材“长方形和正方形”单元为例,立足单元核心素养,以作业为载体,建构“教—学—评”一致性的单元整体教学范式。

一、定向:指向“教什么”的单元整体内容重构

1. 梳理单元知识逻辑

“长方形和正方形”单元隶属“图形的认识与测量”领域,这一领域的内容是学生系统学习图形知识、形成逻辑思维能力、发展几何直观的重要载体。

从整体结构来看,本单元的教材编排采用“双线并进”的方式,即四边形的认识和周长的认识两个内容一同学习。对于平面图形的认识,人教版教材的编排分为“直观判断—要素学习—特征提取—属性解释”四个阶段(如图2)。本单元的教学目标是让学生的直观经验与几何概念对接,让学生从由整体的观感认识图形过渡到由边、角元素的特点与关系来认识图形。周长的知识,既有“形”的概念,又有度量的特征,所以学生要建立周长的概念,先要明确度量对象,即图形的“边线”,然后度量“边线”的长度。学生只有认识到 “图形的周长就是图形各边线长度的累加”,才抓住了周长概念的本质。

2. 重构单元学习内容

基于单元知识的梳理,可知本单元有两个核心概念,分别是长方形、正方形的特征和周长。其中长方形和正方形的特征的学习是建立在四边形特征的基础上,两者是从属关系。而长方形、正方形的周长是学生在掌握长方形、正方形的特征的基础上继续研究的,这两个学习内容则属于交叉关系。基于联系和整体的视角,还是能清晰地看到:无论是对周长的认识,还是对其特征的研究,最终都聚焦到“边”这个特征要素上。在研究图形“边”的时候,既可以研究长度,也可以研究各边长度之间的关系。因此,借助“边”这个图形要素,反复围绕其特点定性刻画、理性认识图形,就可以将周长的学习和图形特征的研究恰当地关联起来。在整体解读教材的基础上,重构以“特征”为主线的内容结构(如图3)。

3. 建构单元整体框架

《义务教育数学课程标准(2022年版)》指出,要“将图形的认识与图形的测量有机融合,引导学生从图形的直观感知到探索特征,并进行图形的度量”。以“特征”为主线的单元分3个主题(如图4),围绕“特征的把握、量化和应用”帮助学生从认识单一图形要素到认识要素关系,通过丰富的课型引领学生开展沉浸式的探究,在对周长的应用中体验图形认识和测量的一致性,形成量感,发展几何直观。

二、定维:指向“评什么”的教学、作业目标建构

“评什么”实质上是完成从“教什么”至“教到什么程度”和“学什么”至“学到什么程度”的具体细化,使得核心素养的培养在具体的教学中具有可操作性,为教学内容和作业设计指明方向。

1.立足核心素养,明确单元内容的学习进阶要素

核心素养的培养不是一蹴而就的,需要教师在教学中明确具体教学内容所对应的核心素养在该阶段的内涵,为划分水平层次提供依据。“长方形和正方形”单元指向的核心素养是量感和几何直观。量感主要是指对事物的可测量属性以及大小关系的直观感知;几何直观是指运用图表描述和分析问题的意识与习惯,主要表现为能够感知各种几何图形及其组成元素,能够依据图形的特征进行分类等。如何在本单元教学中促进学生量感和几何直观等核心素养的进阶呢? “单元”的时间跨度较长,为了更好地描述和刻画学生在整个单元的学习和发展情况,教师需要清楚三年级学生在单元学习过程中存在的学习进阶要素。

学生对图形的认识一般要经历“感知阶段”“表象阶段”和“抽象阶段”三个阶段,而学生对常用的量的学习和理解一般会经历以下五个阶段(如图5)。

基于此,本单元对图形(四边形、长方形、正方形)的认识和测量(周长)的理解分为以下层级。

★ “图形的认识”发展层级:

层级1:感知阶段,直观感知四边形;

层级2:表象阶段,从“边”和“角”的图形特征方面认识四边形;

层级3:抽象阶段,从“边”和“角”的图形特征方面迁移认识更多的图形,并能感悟四边形、长方形、正方形之间的图形关系。

★“图形的测量”发展层级:

层级1:认识周长的属性,包括知道周长的含义以及它和长度的本质联系,感知周长是可测量的;

层级2:能够选择工具测量周长;

层级3:能用公式计算特殊图形的周长,感悟周长测量的本质。

学生在本单元的表现发展层级对应了学生学习能力的“升阶点”,即单元教学中的学习进阶要素。有效利用“升阶点”进行教学、作业和评价的统一设计,能有效落实核心素养在本单元教学过程中的层级提升,协调教学目标、教学内容和教学评价之间的关系。

2.以“升阶点”为桥梁,确定互补的教学、作业目标体系

依据《义务教育数学课程标准(2022年版)》中对应的单元“内容要求”和“学业要求”,以学生核心素养的“升阶点”为桥梁,确定单元教学目标和作业目标(见表1),突出教学单元目标和作业目标的统一性和互补性。

三、定徑:落实“教—学—评”一致性的教学、作业内容关联设计

1.整体“串联”作业——打造持续思考、分享、交流的融通式学习空间

有效的数学活动不能仅限于一节课,而应是一个长期沉浸式的学习空间,这样的学习空间需要教学、作业、评价三者的有机结合。本单元通过“串联作业”的设计引发学生思考、创作后,教师要鼓励学生将自己的思考和创作成果与大家分享、展示、交流,让作业成为教学的有机组成部分。课堂中教师与学生、学生与学生之间的思维碰撞就是一种即时评价,基于教学、作业、评价的有机融合,可打造一个持续思考、分享、交流的融通式学习空间。这个融通式学习空间让学生的学习逐步由“零碎”走向“整体”,由“静态”走向“动态”,由“封闭”走向“开放”,从而实现深度、沉浸式学习。(如图6)

2.单元“素养”作业——朝向素养生长的渐进式能力提升

基于单元整体视角,让作业贯穿整个教学过程,通过作业具体内容的设计能让单元教学目标和作业目标具体化,并划分出相应的学习水平层次,构建具象化学习目标的作业体系,优化学生的学习过程,使得学生的素养与能力呈渐进式提升。(见表2)

3.课时“跟进”作业——紧扣目标升阶的互补式关联设计

教学目标和作业目标需要和单元目标保持一致,且教学活动和作业不是简单的从属关系,它们应是互相促进和补充的。教学关键任务设计和作业内容设计都应围绕学生的能力“升阶点”,这样才能使教学系统运转得更高效。围绕单元教学目标,确定“长方形和正方形”单元第4课时“长方形和正方形的周长计算”的核心目标是探究长方形和正方形的周长计算方法,并能运用计算方法解决简单的问题。在探究长方形的周长计算方法的过程中,学生的表现一般有以下三次进阶:从理解周长的含义到用算式表征周长→从算式表征到优化算式表征→从优化算式表征到灵活运用多种方法和策略解决问题。(见表3)

设计课时作业要充分体现学生学习过程的“升阶性”,围绕“升阶点”设计关键活动和跟进作业。这有助于教师清楚目标内涵后设计学习任务,再运用评价框架诊断和改进教学,实现“教—学—评”一致性。

围绕“能力升阶点”设计与之匹配的课堂活动和跟进作业,并划分与目标达成相对应的表现性任务,就能将教学目标清晰化。有了以上的水平层次分析,教师在评价和指导作业时,就能够对学生的课堂表现和作业完成情况有一个较为清晰的认识,从而建立“目标—任务—作业—评价”的有机循环互促系统。

作业是教师整体建构教学、引导学生进行探究交流、反馈效果并实施过程评价的有效载体。以整体视角梳理教材的知识排序,详细梳理学生在学习过程中的表现层次和能力“升阶点”,准确把握学生在学习活动中所处的水平层次,就能在课程、教学、评价等与学生的联结互动中实现数学学科育人的价值意义,促进了“教—学—评”一致性的落地。

[ 参 考 文 献 ]

[1] 陈红霞.小学数学大单元整体教学这样做[M].杭州:浙江工商大学出版社,2022.5.

[2] 胡进,黄冬芳,王耘.基于学业标准的课堂教学设计与评价:聚焦学生核心素养[J].教育测量与评价,2019(1):45-52.

[3] 刘琳娜,刘加霞.学习进阶视角:作业设计的目标、任务及其评分量规[J].基础教育课程,2022(8):20-26.

(责编 金 铃)