一个不肯媚俗的人,走了

何任远

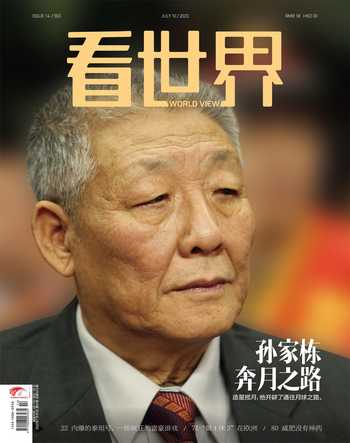

1984年8月2日,捷克作家米兰·昆德拉

很多人对他熟悉,是因为这些名句:“生活在别处”“媚俗是存在与遗忘之间的中转站”“有些书是要白天读的,有些书只能晚上读”……

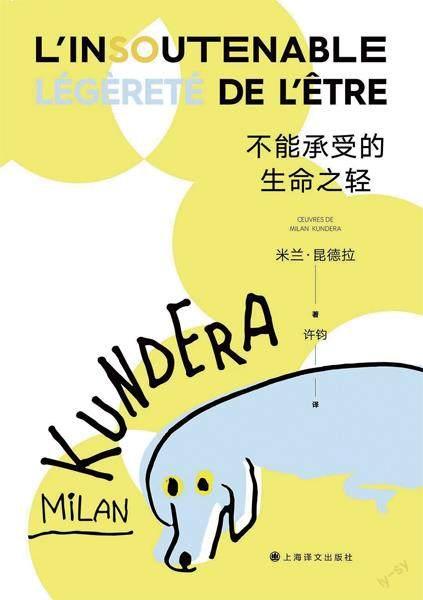

对于许多人来说,一提起小说《生命不能承受之轻》,便会想起他的名字。

米兰·昆德拉。

这位一直被外界期待把诺贝尔文学奖拿到手、在中文圈可以称得上是“流行”的作家,于近日去世,享年94岁。

在众多媒体的报道中,昆德拉被提及是“欧洲作家”。实际上,他在中欧国家捷克出生并长大,他的多部成名作也是用捷克语写成;他晚年定居法国,在下半生中坚持以法国作家的身份用法语创作。

看世界记者联系上昆德拉的中国学生、北京大学法语系主任董强教授,他这样评价昆德拉:“在我看来,米兰·昆德拉是20世纪最重要的小说家,几乎没有‘之一。他把现代文学推到新的高度。他是个有思想又有趣的作家。如果没有米兰·昆德拉,20世纪文学会无趣得多。”

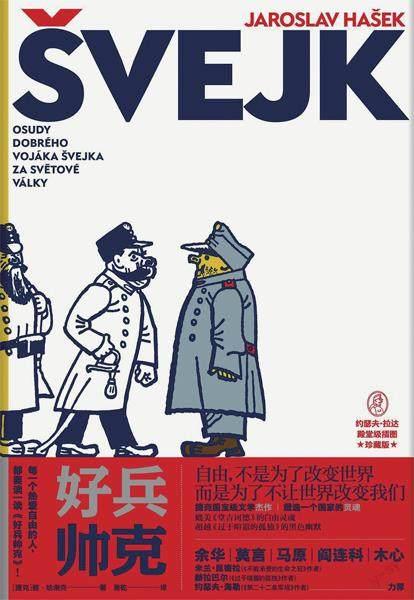

巧合的是,今年也是捷克小说《好兵帅克》作者雅罗斯拉夫·哈谢克去世100周年。而昆德拉可以说也是受《好兵帅克》探讨“小人物在大时代”的生存状态探讨影响。的确,在动荡而多灾多难的20世纪,文学家的关注点已经不再是英雄与神话,小人物的生与死成为了他们探讨的对象。

一转眼经历了一百年,冥冥中,两位诞生于捷克的作家,相隔一世纪,先后离世,仿佛是一种命运的回响与共振,也宣告着“小人物”时代的正式终结。

生命的轻重

提起昆德拉,绕不过他最著名的小说《生命不能承受之轻》。小说的情节貌似简单,其实颇为复杂:

一位生活在捷克首都布拉格的医生,同时爱上了两位性格和背景完全相反的女性。当时恰好碰上1968年爆发的“布拉格之春”,小国寡民遇上强邻的军事介入,普通民众的生活不由自主地发生了翻天覆地的变化。

用简单非黑即白准绳划分人物的做法,被昆德拉称为“媚俗化”。

三角恋中,三位主人翁一度流落在瑞士生活,但最终,他们不得不回到原先生活的国度。男主角失去了原来当医生的岗位,最终跟妻子死在了布拉格近郊的一座村庄里。

居住在大城市里的平凡人物,对于外人来说只是一个纸面上的符号,可以是报纸上一小块社会新闻上被略略提及的名字。也許没过两三天,他们的名字就会从人们脑海中消失,就像从来没存在过那样。从这个角度上来说,他们是“轻”的;但每个人的人生都不可以逆转,也不可以从头再来,因此对于单独个体来说,生命又是不可承受的“重”。

看似简单的情节中,蕴含着复杂的命题。

男主角托马斯、妻子特蕾莎和情人萨宾娜的离离合合,在去与留之间的选择,有多少是自己可以把握的决定,有多少又是在大时代的背景下迫不得已的屈服。

画家萨宾娜离开捷克后,如同浮萍那样到处漂泊,而特蕾莎和托马斯则选择了回到故土,在不为人所知的村落里,过着清贫但是关系紧密的生活。

无论是选择哪种生活方式,他们都试图保持生命的尊严,而在身不由己的大环境下,这种选择不应该被过多地以道德滤镜审视。

那种把人标签化,或者用简单非黑即白准绳划分人物的做法,被昆德拉称为“媚俗化”。

在东欧的社会环境下,有东欧的“媚俗化”;在西欧的社会环境下,则有西欧的“媚俗化”。

譬如,在小说中,萨宾娜离开捷克来到了瑞士,面对的是表面上同情捷克人遭遇,实际上在不断给捷克人贴身份标签的西方中产人士。

按此逻辑,不断被自己名言标记的昆德拉,也走上了被大众“媚俗化”的道路。

从哈谢克到昆德拉,捷克小说家走过了笑中带泪的动荡100年。

而这也正是昆德拉自身感到恐惧的:肉身鲜活的存在,终有一天会戛然而止,留下的也就是一堆“名言”或者“标签”,而这些标签也正是自己走向被遗忘的一条无奈的道路。

所以,《生命不能承受之轻》并不是针对某种社会形态,也不是鞭挞某个国家,相反,它探讨了几个平凡人在不同社会形态下的生活状态,其中,也蕴含着作家自身的深刻内省。

捷克,捷克

如果说19世纪的小说体裁是托尔斯泰那厚重宏大的大部头,又或者是像狄更斯那样详实而且有着浓重道德味道的社会鞭挞作品,那么20世纪的小说又该有何面貌?

昆德拉和他的《生命不能承受之轻》,可以提供某种切片式的答案。昆德拉笔下的小说,尤其是《生命不能承受之轻》,情节往往如同只言片语那样被拼凑而成,描写人物的角度,犹如素描那样,只有一个模糊的轮廓。

这种写作面貌背后,承接着一个复杂的文化传统,事关身份认知与文化的认同。

米兰·昆德拉坚称自己是法国作家,不管他承不承认,母国捷克,在他的创作和个人命运中,始终发挥着无法被忽视的影响。

在原本多个民族和语言混杂并居的东欧大地,很多世纪以来,这里的人们并没有强烈的自我身份标识。

一个生活在波西米亚地区的农民,在19世纪被问及是哪个民族的时候,也许还真的不能马上给出一个答案。但是到了20世纪,种种身份还是找上了这些人。因此,到了20世纪,人们面对许多问题是无所适从的,此时才出现在欧洲地图上的小国—捷克(刚出现时是捷克斯洛伐克),自然也不得不面对这样的文化难题。

100年前去世的《好兵帅克》作者哈谢克,见证了捷克从无到有的过程,也目睹了世居这片土地上的人们,在20世纪洪流冲击下,如何无奈地挣扎。小说中,帅克对自己军队的忠诚度是可疑的,他对上司的各种荒诞命令,除了表面上如实执行之外,许多时候是用各种黑色幽默去化解的。

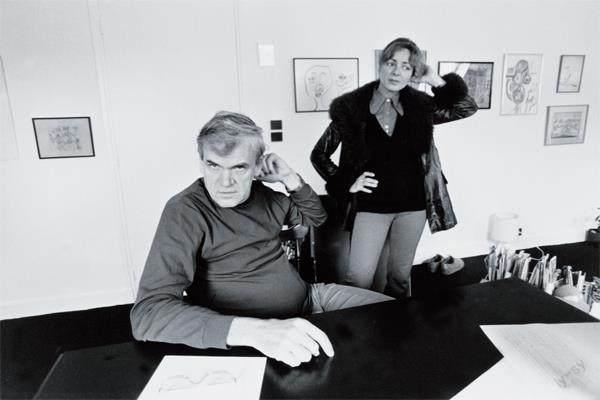

1990 年,法国巴黎,米兰·昆德拉与妻子薇拉在家中

捷克布拉格的城市风光

也就是在20世纪,随着民族主义的觉醒,这片土地上的人,终于被划分出不同的标签:捷克人、日耳曼人、斯洛伐克人、犹太人……而到了20世纪30年代,人们身上的种种身份标签,终于惹来了杀身之祸:在纳粹德国的主导下,排犹主义狂潮达到高峰,最终酿成了数以万计的犹太人死亡。

可以说,给别人打标签,试图把人划分各种群体类别,最终引发了20世纪最惨无人道的事件。

捷克人身处20世纪多次重大变故的漩涡中心,自然感到深受其害。

故意给小说中的“小人物”角色制造各种模糊的空间,让人有某种猜想,可以说是昆德拉对抗现代性的一种尝试,也是在冷酷的现代战争和杀人机器面前展现某种人性关怀的尝试。

可以说,从《好兵帅克》到《生命不能承受之轻》,从哈谢克到昆德拉,捷克小说家走过了笑中带泪的动荡100年。

流亡

身份,是米兰·昆德拉作品及人生始终无法绕开的终极命题。

1929年4月1日,他出生于捷克斯洛伐克,这是一个成立于1918年的国家,并在1992年分道扬镳,成为捷克和斯洛伐克两个国家。

1967年,米兰·昆德拉出版了捷克语写作的处女作小说《玩笑》,小说以精巧的笔法,控诉了荒诞的现实,这也让他声名鹊起。

随之而来的“布拉格之春”,很快使他成了本国最不受欢迎的人,他的图书被禁止。

1975年后,昆德拉离开了捷克,在法国开始了新的生活。他是如此回忆离开的那一刻:“我们,我的妻子和我,带着四个手提箱和几个纸箱的书,坐车走了。这就是我们带走的全部东西。”

他高调宣布,从此不再回故乡:“我没有返乡梦,我把布拉格带走了—它的气息、味道、语言、风景和文化。”

离开了祖国,遗忘与记忆成了写作不得不面对的命题。1979年出版的《笑忘录》,是他法国时期的第一本小说,他借用了音乐变奏曲的结构,七个篇章,相互独立,各有一个故事,但都指向了同一个主题:笑与遗忘。同时这些故事,都暗暗隐含了1968年的“布拉格之春”。

电影《布拉格之恋》剧照

此书出版后,捷克政府取消了他的公民身份。“有一天我收到一封短信,通知我说我的公民身份已被剥夺……一旦你的公民身份被取消,按照法律,捷克人就再不得同你有任何联系。突然之间,同捷克民族的一切接触都成为非法的。对于他们来说,你已不再存在。”

两年后,米兰·昆德拉正式成为法国公民。一直到2019年,时任捷克总理巴比斯亲自登门拜访,昆德拉才重新获得了捷克公民身份。

1984年,他出版了《生命不能承受之轻》,在世界文坛上暴得大名,但他却做出了所有人都没想到的事。随后,他宣布不再接受任何媒体的采访。接着,随着1986年评论集《小说的艺术》面世时,他公开宣称,自己是一个法国作家。他开始专注法语文学的创作,但以法语写作的《慢》和《身份》,并没有得到法语读者的认可。

在法国,他拒绝向任何人展示个人的过往。

生活在别处

昆德拉本人越来越低调。在法国,他拒绝向任何人展示个人的过往。

董强回忆,和昆德拉在一起时,他从不谈论自己的过去,尤其不愿意谈捷克的政治体制,“米兰·昆德拉最大的特点是不愿意被人看作靠自己的生活经历而被看重,他是一个艺术家,有自己艺术的升华,反感被标签化”。

在90年代,昆德拉在巴黎的高等社科研究学院举办研修班,招生简章也就只有一句话,讲座也不得拍摄照片。

在西方国家生活的昆德拉,可以说对西方的大众媒体环境表露出某种厌恶。他在看过《生命不能承受之轻》改编的电影《布拉格之恋》后,直言对这部电影非常失望。他也厌恶跟记者打交道,因为“小说本身的声音已经被人类某种非此则彼的愚蠢杂音掩盖”。

对标签极其警惕的昆德拉,想必也是逃避西方媒体对自己打的各种标记。可是尽管如此,昆德拉依然躲不开社会公共舆论场用“媚俗”姿态对自己的讨论:有人攻击昆德拉的小说刻意贬低女性,《生命不能承受之轻》美化了玩弄女性的行为。更有甚者,一份捷克媒体发表文章,声称昆德拉在冷战时期曾经为捷克当局充當监视反对者的眼线。这篇文章更是引来了昆德拉的愤怒反击。

无奈之下,昆德拉晚年愈加沉默,就连个人照也不让记者拍到,一切对外口径一律由夫人统一发布。就算是捷克总理的登门拜访,也只迎来了昆德拉简单淡薄的“谢谢”和“再见”。

米兰·昆德拉后半生的低调和沉默,也许正是来自前半生的影响,在他看来,一切造就人的意识、他的想象世界、他的顽念,都是在他的前半生中形成的,而且始终保持。

对于昆德拉,布拉格,是一个复杂的存在。布拉格始终是布拉格,似乎又不再是那个布拉格,他所有的创作,都与布拉格和他所经历的一切,联系在一起。

也正因如此,他越来越少把布拉格看作布拉格,而只是一个虚构的欧洲城市。这也正是他得以超越他所厌恶的身份标签的原因,从而成为一个面向世界的伟大作家。

责任编辑何承波 hcb@nfcmag.com