论段玉裁认定诗韵“古合韵”的原则与方法

摘 要: 基于古本音与古合韵的本质特点及差异,段玉裁对古本音和古合韵的认定分别采取了根据押韵次数、参考谐声系列中其他押韵字或同韵(同部)字以及古音材料等办法。押韵次数原则只对多次押韵的字有效,在押韵次数少的情况下,则坚持押韵与古音参证材料相结合的原则。如果某字押两部的次数都不多或者只是偶尔单押某部,主要是将该押韵字与谐声系列中其他押韵字或同韵字做同韵(同部)系联,参考谐声材料来认定其本音与合韵,其次是参考异文假借等其他古音材料来认定其本音与合韵。段玉裁古韵分部和韵字归部中所蕴含的古本音思想及方法论,对今人进一步解决古音研究中的问题尤其是处理古音归部中的纠葛与分歧,都具有重要的指导意义。

关键词: 段玉裁;古音研究;本音;合韵;异部押韵;谐声;同韵;今韵上推

收稿日期: 2022-08-31

作者简介: 刘忠华,陕西理工大学人文学院教授,硕士生导师,主要从事汉语言文字学、上古音研究,E-mail:liuzhonghua@snut.edu.cn。

在段玉裁的古音学说及研究成果中,“古合韵”(简称“合韵”)具有举足轻重的地位,因而备受关注。学术界主要从两部音近的角度对“古合韵”在古韵分部与排列中的作用、合韵的两部之间的关系类型以及谐声字的合韵等进行了探讨和评述。进入1980年代以后,陆续有多篇文章专论《诗经》合韵,如汪启明〔1~2〕、陈燕〔3〕、黄英〔4〕、张冰〔5〕、刘忠华〔6〕等,内容涉及合韵的特点、合韵的类别、合韵的本质及合韵的认定等。迄今为止,有关合韵的研究虽有长足发展,但某些困惑尚未消除,段氏“古合韵”所蕴含的古本音思想与方法论还没有引起足够的重视。

从《六书音均表》不难看出“古合韵”是与“古本音”相对的一个重要术语,“古合韵”专门针对韵脚字的押韵与该字在韵部系统中的归部(即“古本音”,简称“本音”)不一致的情况。但是,由于段玉裁没有交代认定本音及合韵的原则、依据和方法,导致人们面对《诗经韵分十七部表》之“古合韵”字时往往有“不知其所以然”之惑,如某些字分押两部的次数相等,一为本音、一为合韵;又如某些字只单押某部,却是合韵而非本音。以上情况让人对本音及合韵的确认与区别不知所措。

本文以《诗经韵分十七部表》中170个“古合韵”字(《诗经》110字,群经65字,去其重复,计170字)为对象,探索揭示段玉裁认定本音及合韵的原则与方法,以期消除在合韵问题上的某些困惑,希望对认识和借鉴段玉裁的古本音思想方法论有所裨益。

一、根据押韵次数认定本音及合韵,多次押同部者为本音,与本音异部者为合韵

某字同部押韵次数较多的情况下,段氏直接根据押韵认定本音,与本音异部者为合韵。如“舟”《诗经》分押两部,押第三部4次,押第二部1次,段玉裁据押韵次数的多寡,定第三部为本音,第二部为合韵。《诗经韵分十七部表》第二部“古合韵”注:“‘舟字本音在第三部,《公刘》二章合韵瑶刀字”〔7〕。舟声字“朝”谐声在第三部,《诗经》押第二部4次,段玉裁定其本音在第二部,而以第三部音(读如“輖”)为合韵。《说文解字注》于“朝”字下注:“按舟声在三部,而与二部合音最近。《毛诗》以周声之‘调輖为‘朝,则‘朝非不可读如‘舟也。”〔8〕“朝”字归部的情况表明“段玉裁归部的原则并非‘谐声必同部的原则”〔9〕。一个字的本音是该字在韵部系统中的读音,具有社会通用性、押韵的常规性,因而往往呈现出多次同部押韵的特点;与本音相对的合韵音不具备上述特点,它与本音异部,且呈现出例外和偶然押韵的特点。这是根据押韵次数的多寡来认定本音及合韵的理论基础。

当然,在认定时须有一个次数多寡的界线。《诗经韵分十七部表》中有两条信息可供参考:一是“应”字合韵的次数最多,其在《屈赋》单押第九部达4次之多而是合韵;一是押同部的次数在5次及以上者都是本音。有鉴于此,下文以5次为押韵次数多寡的低限单就《诗经韵分十七部表》中110个《诗经》合韵字来看,同部押韵次数达3次及以上者都是本音,次数多寡的低限是3次。由于《詩经韵分十七部表》中另有65个群经合韵字也在本文的考察范围,因而次数多寡的低限也增为5次。。《诗经韵分十七部表》170个“古合韵”字中,押同部的次数在5次及以上者52字,其中《诗经》25字(“稷敖保兴疑福母谋士来子吿茂舟驱音躳东皇冈行生刑原难”),群经27字(“久禄节在广极中民明平蛇里路离言心正惩降天渊歌亯命信人实”)。认定这些字的本音与合韵时,直接根据押韵次数的多寡,不必参考其他因素。

《诗经韵分十七部表》中押同部不足5次者多达118字,有单押某部和异部分押两种情况,其中大部分字只是偶然与某部押韵,或者押两部的次数相当、差别不大。认定这些字的本音与合韵时,“押韵次数的多寡”原则派不上用场,要考虑其他因素,采用别的办法。下文以《诗经韵分十七部表》中押韵次数少的118个“古合韵”字为线索,作分类和穷尽考察,从中揭示段玉裁认定本音与合韵的其他原则与办法。

二、参考谐声系列中他字的押韵来认定本音及合韵

《诗经韵分十七部表》押韵次数少(单押不足5次)的“合韵字”中,有86字是参考谐声系列中其他字的押韵来认定本音及合韵的。办法是:将韵字纳入谐声系列,参考谐声系列中其他字的押韵,选择与其他字押同部的那个音为本音,与本音异部者则为合韵。下面分作三种情况进行讨论。

(一)异部分押,一是本音、一是合韵的情况

1.分押两部次数均等

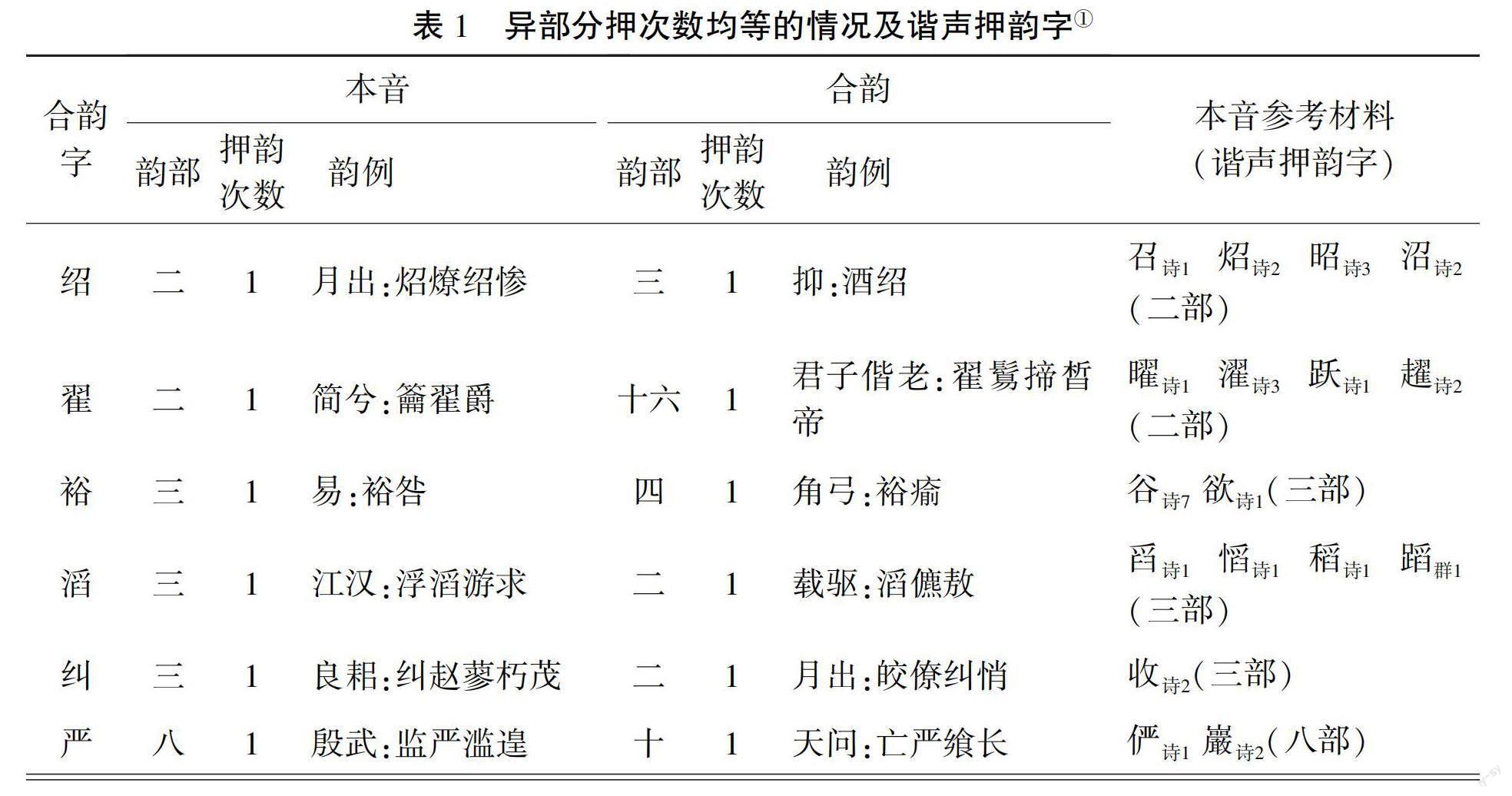

异部分押次数均等的有18个字,其中“绍翟裕滔纠严瞻焞盼文怨葛沬积疧螭”16字异部分押各1次,“腾急”2字异部分押各2次。参看表1。

在异部分押而次数均等的情况下,只能在押韵次数之外通过别的办法来区别和确定本音与合韵。段玉裁是将韵字纳入谐声系列,参考其他字的押韵情况,选择与谐声系列中其他字押同部的那个音为本音,进而推断与本音异部者为合韵。如“绍”《诗经》押第二部、第三部各1次,谐声系列中“召”及召声字“炤昭沼”都押第二部,由此推断“绍”押第二部是本音,押第三部是合韵。又如“腾”《诗经》押第六部、第九部各2次,同声符字“胜縢”押第六部,由此推断“腾”押第六部是本音,押第九部是合韵。

2.分押两部次数不等

异部分押而有次数差别者,有“疚造饱及共令陆冰金龙至结翩艰附释遑程秩宾世坏”22字,参看表2。

在某字分押两部而次数都不多的情况下,不好根据押韵次数的多与少来区别本音与合韵如“应”字单押第九部4次还是合韵;“奏”字分押第三、第四部各1次、第五部2次,本音在第四部而非第五部。可见在押韵次数少的情况下,段玉裁对本音、合韵的认定与区别另有参考依据。。此时,段玉裁同样是将韵字纳入谐声系列,参考其他字的押韵情况,选择与谐声系列中其他字押同部的那个音为本音,进而推断与本音异部者为合韵。如“疚”《诗经》押第一部4次,押第三部1次,其声符“久”及所谐字“玖”押第一部,段玉裁由此推断“疚”押第一部是本音,押第三部是合韵。

形声造字与诗作中韵脚字的使用尽管都是“同部”原则,但有造字和用字之别,分属不同的过程。原本按同部原则所造的一组谐声字,随着时空的不同和语言的变化,可能有的依然同部、有的不再同部〔10〕。由于诗歌押韵取字属用字层面,只着眼于字的当下读音合乎押韵要求,而不在乎字的读音是否有过变化,所以,韵脚字的押韵音可能与谐声一致,也可能与谐声不合。前者是押韵对谐声的沿用或者说是谐声音在押韵中的传承,后者则是因为谐声字“音有变转”——韵脚字的押韵音已经不是其在谐声造字时的读音。所以在某个字异部分押而次数都不多的情况下分辨本音与合韵,当然要考虑到字音的传承与变转、押韵的常规与例外。将异部分押而次数都不多的字置于谐声系列,把该字与他字押同部的音视为传承音、常规押韵音即本音,把该字与他字异部押韵的音视为变转音、例外押韵音即合韵,是科学合理、便捷有效之法。

(二)异部分押,都是合韵而非本音的情况

“垢”“倩”2字分押两部各1次,其本音及合韵的认定只能参考谐声系列中他字的押韵情况。参看表3。

“垢”与“诟”都从“后”(第四部)谐声,今音同属厚韵,根据“上古同谐声,中古同韵(声调不论)之字必同部”的规律〔11〕,可以推断“垢”“诟”古音同部。根据《今韵古分十七部表》所示上古韵部与今韵的对应关系,厚韵与第四部对应。“诟”押第四部的情况与“垢”“诟”2字今韵系联和上推的情况一致,由此推断“垢”本音在第四部。《桑柔》押第三部、《左传·宣公十五年》押第五部只是偶然押韵,与本音不合,都是合韵。

“倩”《广韵》七政切(劲韵),与第十一部对应今韵与古韵的对应及上推,根据段玉裁《今韵古分十七部表》所示上古韵部与今韵的对应关系。,谐声系列中“青清菁精情凊”都押第十一部,由此推断“倩”本音在第十一部。《硕人》押第十三部、《论语》引《诗》押第十二部是偶然押韵,与本音不合,因而都是合韵。

(三)单押某部,是合韵而非本音的情况

“应禽调穋鞠膴领怛氏軓热淢髦赵饫弱俅蜩顒揄苟趣呶怓禡螣弘谌荅綅耽迎炳閟隣近颀敦瞏苑傩軜雌裼”44字,都只单押某部且次数不多,其本音及合韵的认定参考了谐声系列中其他字的押韵。参看表4。

“应”与同声符字“膺”中古同音(《广韵》于陵切,蒸韵),与第六部对应。“应”“膺”二字在同一谐声系列,能今韵系联,上推在第六部。根据“膺”押第六部(《诗经·小戎》和《閟宫》各1次,屈赋《天问》和《九章》各1次)的情况,判断“应”字本音也在第六部,《易传》押第九部的情况与本音不合,则是合韵。

“调”(《广韵》张流切)与“周”(《广韵》职流切)、“裯”(《广韵》直休切)中古同韵(尤韵)。它们处于同一谐声系列,且能今韵系联,上推在第三部。根据“周”“裯”押第三部的情况推断,“调”本音在第三部,《车攻》和《离骚》押第九部是合韵。

“蜩”(《广韵》徒聊切,萧韵)能与同谐声的“调”同韵系联(按,《广韵》“调”又徒聊切,萧韵),根据“上古同諧声,中古同韵(声调不论)之字必同部”的规律,“蜩”“调”两字古音属同一韵部。“调”本音在第三部(见上文),则“蜩”之本音也属第三部。“蜩”于《七月》押第二部的情况则是合韵。

“呶”“怓”同谐声,中古同音(大徐音和《广韵》女交切,肴韵),古音应属同一韵部。《说文解字注》于“呶”“怓”两字注“古音在五部”,以大徐音(肴韵)为音转(按,凡音转字,段注用“古音在某部”的格式标注古音)。按,“呶”“詉”是异体字〔12〕,《集韵》“詉”有尼交切(肴韵)、奴故切(模韵去声)二音,后者能与同声符的押韵字“怒”“帑”同韵系联。根据“怒”“帑”押第五部的情况推断,“詉”本音归第五部,其异体“呶”及同音字“怓”本音同属第五部,今音肴韵是音转。“呶”《宾之初筵》押第一部、“怓”《民劳》押第三部的情况与本音异部,都是合韵。

“雌”《广韵》此移切(支韵)能够与同声符字“柴”(《集韵》又宜切,支韵)、“泚”(《广韵》雌氏切,纸韵)和“訿”(《广韵》将此切,纸韵)同韵系联(声调不论),根据“上古同谐声,中古同韵(声调不论)之字必同部”的规律,以上四字古音在同一韵部。“柴泚訿”《诗经》同押第十五部,当属第十五部字,其今韵支韵、纸韵都是音转。由此可断定“雌”本音在第十五部,今音支韵是音转,《小弁》押第十六部则是合韵。

对单押某部而次数较少甚至只是偶押一次的字作本音与合韵的分辨时,也要考虑到字音的传承与变转、押韵的常规与例外。将该字与谐声系列中其他押韵字进行同韵(同部)系联,能同韵(同部)系联者具有传承性、常规性,视作本音;不能系联而异部者是因为“音有变转”,其个别押韵的情况属不合常规的例外现象,视作合韵。当然,作同韵(同部)系联时,如遇到多音字,则要选择同韵的音进行系联。

由前文分析可见,《诗经韵分十七部表》之“古合韵”字有本音入韵和不入韵两类,在有同谐声的押韵字可以参考的情况下,都是参照谐声系列中其他字的押韵来确定本音的。不过在归部操作上略有差别,即在某字押两部的情况下,选择与谐声系列中其他字押同部的音为本音;在某字只押一部而与谐声系列中其他字的押韵异部的情况下,以该字的今韵与谐声系列中的其他押韵字同韵系联来确定本音。后一种情况下,如果忽视了能够同韵系联这一前提,就会造成错觉,误以为是按“谐声必同部”的原则来归部的。张冰先生的文章把两类情况笼统对待〔13〕,遂有以上误会。

三、参考谐声系列中的同韵(同部)字来推断本音及合韵

某字异部分押或单押某部的次数都不多,在谐声系列中的其他字不入韵的情况下,可通过同韵系联和上推古音来认定本音,与本音异部者则为合韵。共涉及24个“合韵”字,分作如下两类。

(一)异部分押,一是本音、一是合韵的情况

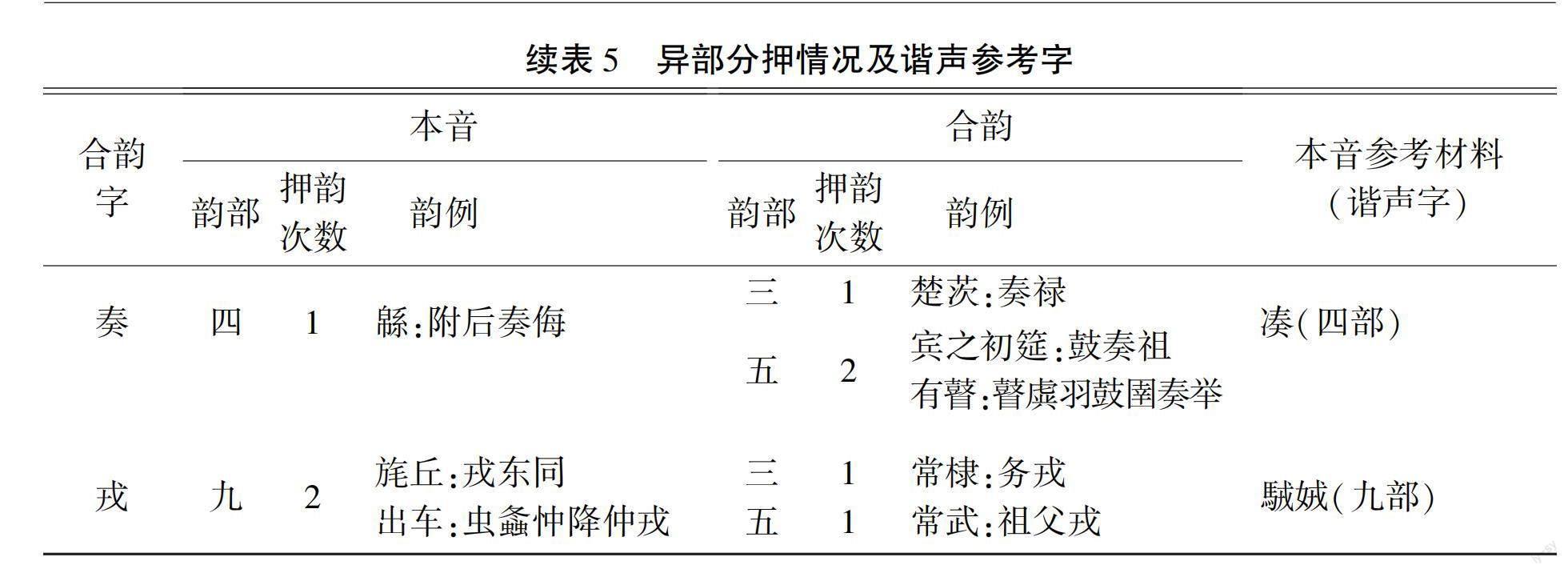

“用局寇集深进蔚”7字分押两部,分押的次数对等;“贤毒业名疾孙出”7字分押两部、“戎奏”2字分押三部,分押的次数不等。以上16字在谐声系列中能同韵(或上推同部)系联,段玉裁从分押中选择能系联的那个押韵音为本音,与本音异部者则为合韵。参看表5,并作举例分析。

如,“用”(《广韵》余颂切,用韵)与所谐字“甬”(《广韵》余陇切,肿韵)中古同韵(声调忽略不计),今韵系联与上推在第九部。由此推断“用”押第九部是本音,押第一部则是合韵。

表5 异部分押情况及谐声参考字表中“本音参考材料”栏所列“谐声字”(表5、表6)来自《说文解字》,凡与“合韵字”在同一谐声系列的字都全部列出,后面括号中为段玉裁《说文解字注》的归部。

又如,“奏”和“戎”都分押3部,两字都是参考谐声字同韵的情况来判断本音及合韵的。“奏”(《广韵》则候切)与所谐字“凑”(《广韵》仓奏切)同属候韵,今韵系联与上推在第四部,从而推断“奏”押第四部为本音,其押第三、第五部的情况即为合韵。“戎”(《广韵》如融切)与所谐字“駥”(《广韵》如融切)“娀”(《广韵》息弓切)中古同韵(东韵),今韵系联与上推在第九部,从而推断“戎”押第九部为本音,其押第三、第五部即为合韵。

在某字分押两部,而与该字处于同一谐声系列的其他字不押韵的情况下,采取同韵系联的办法依然是为了对分押两部的情况做常规与例外的分辨:将该字与谐声系列中其他字进行同韵(或上推同部)系联,如能作同韵(或上推同部)系联,则是字音传承性和押韵常规性的体现,视作本音;不能系联而异部者是因为“音有变转”,其个别押韵的情况属不合常规的例外现象,视作合韵。

(二)偶押某部,是合韵而非本音的情况

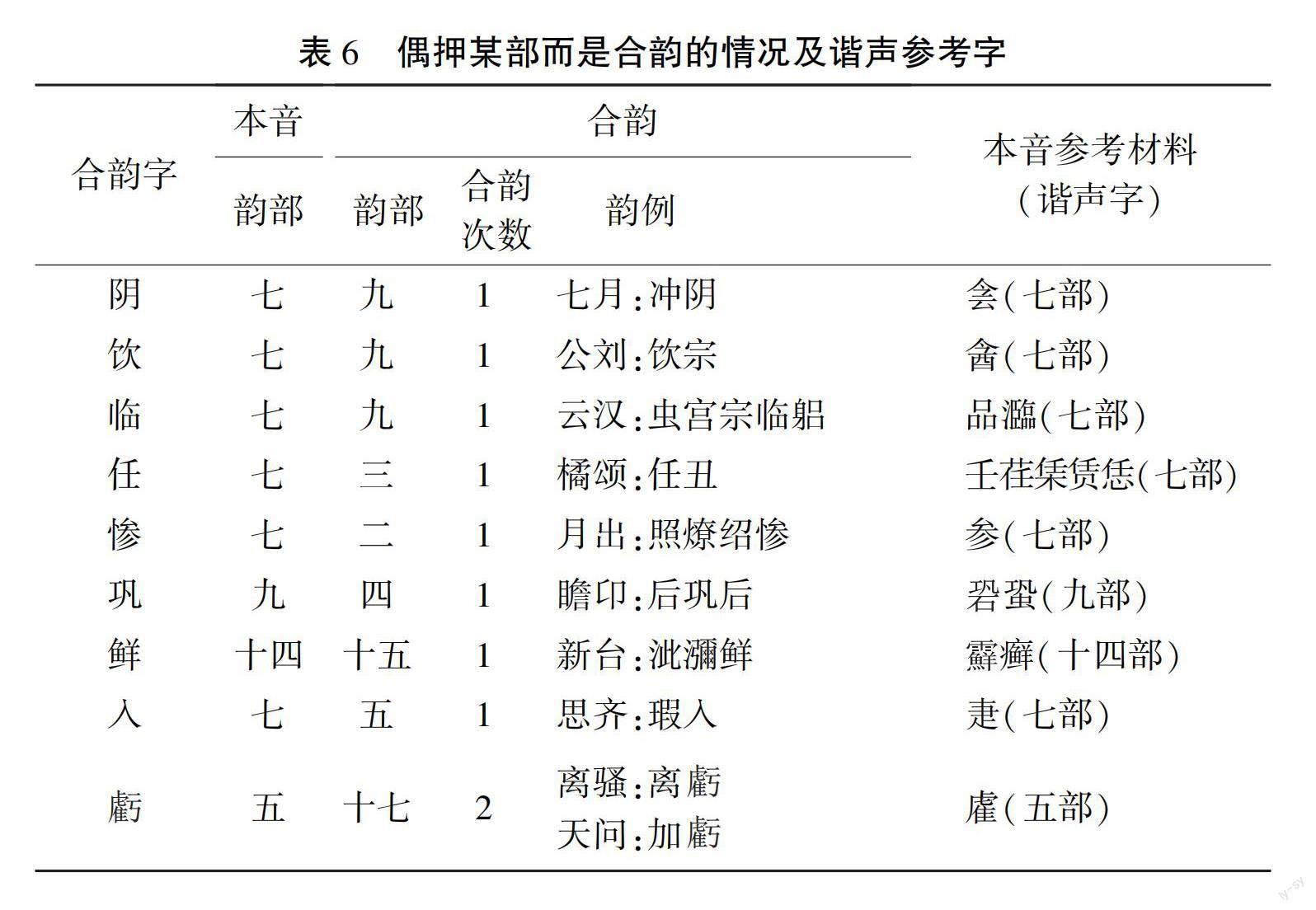

这种情况共9字,其中“阴饮临任惨巩鲜”7字能做谐声及同韵系联;“入”字与所谐字“疌”不同韵,但今韵上推同部;“”字与其声符系联不起来,属例外。参看表6,并举例分析。

“阴”与其声符“侌”中古同音(《广韵》于金切,侵韵),能今韵系联,上推在第七部。“阴”押第九部只1次,且与谐声不合,其第七部音与谐声相合,且具有古今传承性,无疑也是古通用音。由此推断“阴”之第七部音是本音,该字与第九部偶押1次是合韵。

“入”(《广韵》人执切,缉韵)与所谐字“疌”(《广韵》疾叶切,叶韵),上推同在第七部。“入”押第五部只1次,且与谐声不合,其第七部音与谐声相合,且今音传承。由此推断“入”之第七部音是古通用音即本音,该字与第五部偶押1次是合韵。

“”《广韵》去为切(支韵),上推在第十六部,声符“雐”《广韵》荒乌切(模韵),上推在第五部。声符与所谐字读音关系失谐,均无《诗经》韵例或其他古音材料作参考,而且两个字的今韵上推都与屈赋押第十七部的情况不合。所以段玉裁对“”字本音与合韵的判断用了推测之辞,《诗经韵分十七部》之第十七部“古合韵”释:“,雐声字葢在弟五部,屈赋《离骚》以韵离字,《天问》以韵加字,葢古合韵。”按,段玉裁考订古音系统的基础是《诗经》用韵,比《诗经》退后一个时代的屈赋用韵只是旁证,其价值远不及谐声,所以尽管“”字在屈赋中押十七部2次,因其与谐声不合、又无《诗经》押韵的例证,而不以为本音。

由前文的分析可见,在某字异部分押或者单押某部而次数少的情况下,需要对字音的传承与通用、押韵的常规与例外做出判断。在操作层面上,将押韵字纳入谐声系列做同韵(或上推同部)系联,并与押韵的情况作比较,可以确定字的传承和通用音为本音,例外和偶然押韵者为合韵。总体来说,谐声系列中今音同韵的情况是今音对古音的传承,也表明相应的古音是古通用音,即本音;押韵与谐声相违则是因为音转,其偶押一两次的情况只能视为不合常规的例外,即合韵。

四、异部分押或只押某部,参考谐声之外的其他古音材料来认定本音及合韵

在分押或单押次数少的字中,个别字在本音及合韵的认定过程中参考了假借异文、声训等古音材料,共有7字,分作两种情况进行分析。

(一)异部分押,一是本音、一是合韵的情况

“顺那”2字都分押两部,分押的次数均等,段玉裁选择有古音参考材料的那个押韵音为本音,与本音异部者为合韵。参看表7,并作分析。

“顺”是会意字,不参与谐声。《说文》“顺”下段注:“訓,顺也,此六书之假借。”《说文通训定声》:“顺,假借为‘训。”按,借“顺”为“训”的情况表明“顺”有读如“训”(第十三部)之音,该音与押韵相合。又按,“顺”《广韵》食闰切(稕韵),今韵上推在第十三部,应是古音的传承。参考假借材料,可以判断“顺”于《女曰鸡鸣》《抑》押第十三部是本音,《易传》押第十四部则是合韵。

“那”,其声符“冄”及所谐字“枏蚦”都是第七部字,与“那”押两部的情况都不合,谐声材料派不上用场。《小雅·桑扈》“受福不那”,《说文》“”(第十七部)读若“受福不傩”。“那”与“傩”(第十七部)异文、“傩”与“”同音。又,“那”《广韵》诺何切(歌韵),今韵上推在第十七部,是古音的传承。参考读若异文材料,可以判断“那”于《左传》押第十七部是本音,《桑扈》押第十四部则是合韵。

(二)偶押某部,是合韵而非本音的情况

“卣骖幭谯陾”5字只偶然押韵1次,段玉裁参考假借、异文等古音材料来确定本音,将与本音异部的偶然押韵定为合韵。参看表8,并作分析。

“卣”,异文假借字作“脩”(三部),《周礼·春官》:“庙用脩。”郑玄注:“脩,读曰卣。”借“脩”为“卣”的情况表明“卣”有读“脩”(第三部)之音。又“卣”《广韵》以周切(尤韵),上推在第三部,是古音的传承。由此判断“卣”本音在第三部,《江汉》偶押第十二部1次是合韵。

“骖”,与“三”(第七部)义通叠韵,《说文》段注:“骖,三叠韵为训。”“骖”之第七部音与谐声关系相合(“参”及所谐字“惨”都在第七部),由此判断“骖”本音在第七部,《小戎》偶押第九部1次是合韵。

“幭”,其声符“蔑”通“眜”(十五部),《说文》段注:“目劳则精光茫然,通作眜。如《左传》‘公及邾仪父盟于蔑‘晋先蔑,《公》《谷》皆作眜是也。”“蔑”通“眜”的情况表明“蔑”字古有第十五部音。又“幭”《集韵》勿发切(月韵)上推在第十五部,表明“蔑”与“幭”之古音及谐声关系同属第十五部。“幭”《韩奕》偶押第十六部1次,是变转音,不合谐声关系。由此判断“幭”本音在第十五部,其偶押第十六部是合韵。

“谯”,其声符“焦”()从“雥”谐声,《说文》“焦”下段注:“雥之古音读如揫”(“揫”,第三部);《集韵》“焦”将由切(尤韵),上推在第三部,表明“焦”谐声及古音在第三部。焦声字“”及声字“”(《说文》读若字“酋”、或体“揫”)都在第三部。由此推断焦声字“谯”古谐声也在第三部,《鸱鴞》偶押第二部1次,是变转音,不合谐声关系。鉴于“谯”谐声在第三部,其押第二部是变转音,又只偶押1次,因而判断“谯”本音在第三部,押第二部是合韵。《诗经韵分十七部表》第三部“古本音”字中,大部分都有第二部(今韵萧宵肴豪)音转,可见,段玉裁对“谯”字合韵的认定符合第三部字音转的规律。

《说文解字注》将“谯”归入第二部,出现归部矛盾。按,“谯”(大徐音才肖切)与同谐声的“蕉燋鐎噍潐醮樵顦”都是宵韵字,同韵系联和上推在第二部,与《鸱鴞》押韵一致。“谯”字出现归部矛盾,是因为“谯”之第二部音也是古通用音。

“陾”,押韵与谐声关系不合(声符“耎”及其所谐字都在第十四部),与“陑”(第一部)异文,《大雅·緜》“捄之陑陑”,《说文》引作“捄之陾陾”,段注:“各本作陾,误。”段氏依异文(正字)“陑”的读音定“陾”本音在第一部。

《说文解字注》将“陾”归入第六部,出现了归部的矛盾。按,“陾”字今音(大徐音如乘切,蒸韵)与押韵相合,表明“陾”之第六部音是古今通用音。

“谯”“陾”两字归部矛盾的根本原因是,在某字多音通用的情况下,不好在本音与合韵之间抉择。《诗经韵分十七部表》对“谯”“陾”两字本音及合韵的判断基于字音的变转,该表把《诗经》用转音偶押1次的情况当做合韵,符合段氏确定本音与合韵的基本原则,合理无误。

五、结语

从对《诗经韵分十七部表》中170个“古合韵”字的归部分析看,段玉裁对本音和合韵的认定分别采取了根据押韵次数、参考谐声系列中其他字的押韵、参考谐声系列中的同韵(上推同部)字、参考其他古音材料四种办法。各种方法的产生,基于本音与合韵的本质特点,对字音的通用与特殊、押韵的常规与例外予以区别和认定。其中根据押韵次数认定本音、识别合韵的原则与办法只适合于某字多次押某部的情况。对押韵次数少尤其是偶尔押韵的字,坚持押韵与古音参考(参证)材料相结合的原则,主要是将该字纳入谐声系列,参考其他押韵字或者同韵字来认定本音与合韵,具体做法是:将押韵字与谐声系列中其他字作押韵或今韵系联,能同韵或同部系联者则为常规通用音即本音,与本音异部的例外押韵视为合韵。参考谐声材料确定本音及合韵的字共有111字,在押同部不足5次的118个“合韵”字中,占比94.1%,可见谐声材料的重要性。参考假借、异文、声训等古音材料来认定本音及合韵的只有7字,在118个“合韵”字中仅占5.9%,当中个别字(“陾”“谯”)出现《诗经韵分十七部表》与《说文解字注》归部的矛盾,是一字二音、本音难定所致,不是段氏之误。

从段玉裁认定本音进而认定合韵的程序及其所坚持的原则与方法可以看出,段氏确认合韵的着眼点只在于韵字是否以本音押韵,合韵的内涵是某些字的实际押韵音与其本音不在同一韵部。至于两部之间音近音远的特征、段氏之后历经发展并理论化了的音转合韵学说,都与段玉裁对合韵的认定及段氏合韵的内涵无关。

在本文分析的170个合韵字中,有60个本音不入韵的字(见表3、表4、表6、表8),段玉裁对这些字的归部处理所采用的谐声字同韵(同部)系联,以及参考其他古音材料的方法,正是段玉裁后来在《说文解字注》中处理非入韵字的归部、将大量非入韵字纳入古韵系统的重要原则与手段。从中受到启示:在某字只是个别押韵而与谐声不合的情况下,归部的依据是字的常规通用音,而非简单地以押韵或谐声为依据。现代学者在研究中遇到谐声和《诗经》押韵矛盾的时候,一般坚持以《诗经》押韵为准,“诗文押韵用到的字,就要以押韵为归部依据。如果谐声关系跟押韵相矛盾,要服从押韵而不服从谐声”〔13〕。相比之下,还是段玉裁的態度与措施比较稳健科学。

段玉裁认定本音与合韵的过程中所坚持的把韵字的押韵与谐声及其他古音材料相结合的原则,及其在不同的情况下所采取的具体方法,成就了段玉裁古韵分部和韵字归部的科学合理性,当中所蕴含的古本音思想及方法论,对今人进一步解决古音研究中的问题尤其是处理古音归部中的纠葛与分歧,都具有重要的指导意义。

参考文献:

〔1〕汪启明.《六书音均表·四》合韵字研究〔J〕.楚雄师专学报,1987,(2):86.

〔2〕汪启明.古合韵评议〔J〕.汉语史研究集刊.成都:巴蜀书社,1999:287.

〔3〕陈 燕.试论段玉裁的合韵说〔J〕.天津大学学报(社会科学版),1992,(3):57.

〔4〕黄 英.段玉裁《诗经》“古合韵”考论〔J〕.四川师范大学学报(社会科学版),2000,(6):66.

〔5〕张 冰.试论段玉裁处理《诗经》“古合韵”字的原则〔J〕.汉字文化,2011,(5):40.

〔6〕刘忠华.段玉裁诗“合韵”的本质〔J〕.广西社会科学,2002,(3):166.

〔7〕段玉裁.六书音均表·诗经韵分十七部表〔M〕.上海:上海古籍出版社,1988:838.

〔8〕段玉裁.说文解字注〔M〕.上海:上海古籍出版社,1988:308.

〔9〕刘忠华.《六书音均表》“古谐声偏旁分部互用说”之诸例古音归部考论〔J〕.青海师范大学学报(哲学社会科学版),2018,(3):135.

〔10〕刘忠华.段玉裁对《说文》谐声字的归部处理原则初探〔C〕∥乔全生,胡安顺,主编.中国音韵学——第二十届国际学术讨论会论文集.北京:光明日报出版社,2021:238.

〔11〕胡安顺.音韵学通论〔M〕.北京:中华书局,2003:318.

〔12〕汉语大字典编辑委员会.汉语大字典〔K〕.成都:四川辞书出版社,武汉:湖北辞书出版社,1990:3959.

〔13〕耿振生.论谐声原则———兼评潘悟云教授的“形态相关”说〔J〕.语言科学,2003,(5):10.

On Principles and Methods of Duan Yucai's Recognition of

“Ancient Gathering Rhyme” in The Book of Songs Rhyme

LIU Zhonghua

Abstract: Duan Yucai's recognition of characters' ancient original pronunciations and ancient gathering rhymes is based on their essential characteristics and differences, by referring to the rhyming frequency, other rhyming characters or characters with the same rhyme (of the same rhyme category) in the homophonic series, and ancient phonetic materials, etc. The principle of rhyming frequency is only effective for characters that rhyme multiple times. For characters rhyming a small number of times, the principle of combining rhymes with ancient phonetic materials must be followed. And for a character seldom rhyming with two rhyme categories, or only occasionally rhyming with a certain category, the recognition method is mainly to connect it with other rhyming characters or characters with the same rhyme (of the same rhyme category) in the homophonic series, by referring to the homophonic materials or other ancient phonetics materials such as the phonetic loan characters in different texts to identify this character's original pronunciation and gathering rhyme. The thoughts and methods of recognizing ancient original pronunciations implied in Duan Yucai's categorization of ancient rhymes and rhyming characters are of significant guidance for solving the problems in current study of ancient phonetics, especially for dealing with the disputes and differences in the categorization of ancient rhymes.

Key words: Duan Yucai; the study of ancient phonetics; original pronunciation; gathering rhyme; rhyming words in different categories; homophone; the same rhyme word; middle ancient vowels backtracking

(責任编辑:武丽霞)