产品设计中“雷同”问题的系统化讨论①

张 剑(广州美术学院 工业设计学院,广东 广州 510006)

一、“文本间性”中的前文本与前文本的层级

1.伴随文本中的前文本概念

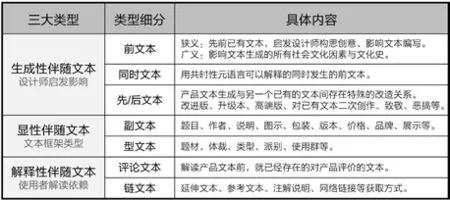

产品文本在构思、编写与解读的过程中必定携带了一些伴随的文化规约一同表意,赵毅衡将它们称为“伴随文本”,他继而对伴随文本按照符号文本传递过程“编写者——文本——解读者”进行三段式分类:生成性伴随文本;显性伴随文本;解释性伴随文本三大类。它们在产品设计活动中的表现可概括为:(1)生成性伴随文本:设计师在构思、编写产品文本时所受到的文化规约影响。(2)显性伴随文本:产品文本所在类型与体裁的诸多框架因素,它们是对设计师编写与使用者解读的控制。(3)解释性伴随文本:使用者在解读产品文本时所受到的社会文化规约影响。具体细分如下(表1):

表1 伴随文本的类型细分[1]

赵毅衡将“前文本”归属于生成性伴随文本类型中,他认为,前文本是一个文化中先前的文本对此文本生成产生的影响,此种影响必然在这个符号文本产生之前。狭义的前文本包括文本中的各种引文、典故、戏仿、剽窃、暗示等;广义的前文本包括这个文本产生之前的全部文化史。前文本是文本生成时受到的全部文化语境的压力,是文本生成之前的所有文化表意文本组成的网络。[2]产品设计活动中讨论的“前文本”大多指向狭义的前文本,是指在设计活动先前已经有的文本,它们启发设计师的产品创意、影响产品文本的编写。

2.前文本与设计活动的“文本间性”

“文本间性”(Intertextualite)学界也称之为“互文性”或“文本互涉”。伴随文本中的“前文本”与“文本间性”理论相近。克里斯蒂娃(Julia Kristeva)在1966 年撰写的《词语、对话和小说》一文中正式提出“文本间性”的概念。她认为任何文本的编写都是对于之前引用语的镶嵌,或者是再加工;[3]任何文本的编写都是对其他文本的吸收和转换;任何一个文本的表意也都会或多或少借助其他文本作为表意的参照;任何文本的形成都以吸收和转换其他文本作为编写的基础。[4]它们相互参照、彼此牵连,形成一个潜力无限的开放网络,以此构成文本过去、现在、未来的巨大开放体系和文学符号学的演变过程。[5]文本间性的理论明确了任何一个文本不可能独立创造而成,在编写时必定会受到其他文本的影响。

国内学者秦海鹰对“文本间性”的定义为:一个文本把其他文本(前文本)纳入自身的现象,体现了一个文本与其他文本之间发生关系的特性。这种关系可以在文本的编写过程中通过明引、暗引、拼帖、模仿、重写、戏拟、改编、抄袭等一系列互文编写手法来建立,也可以在文本的解读过程中通过解读者认知经验的搜寻、主观意识的联想,以及研究者的实证研究和互文分析等各种互文阅读方法来建立。[6]

文本间性理论在产品设计中表明了两点:(1)不存在“无中生有”的产品创新,任何产品文本不可能独立创造而成,它在创意构思以及编写时必定会受到其他文本的影响。(2)影响与启发设计师的前文本也必定在设计作品中遗留程度各异的痕迹。对设计作品是否存在抄袭、雷同的质疑,几乎都源自前文本遗留的痕迹与产品文本在“意图意义”或“指称表达”上相似性程度的比对。

3.前文本的上下层级关系与“雷同”关注的层级

皮亚杰认为,无论是抽象的构造过程还是发生学的构造过程,所有的文本结构在构造的过程中都存在上下层级的关系。[7]121即一个文本的结构在建造过程中必定存在具有相对性的“上下”层级关系,以及文本结构在规模范畴上必定存在“宽窄”与“大小”的概念。其次,皮亚杰为不同层级的结构形式与不同层级文本内容之间的研究方式总结出这样的规律:一个结构层级的内容是下一个结构层级的形式,一个结构层级的形式是上一个结构层级的内容。[7]122在产品设计活动中的“前文本”同样具有系统结构的层级关系。

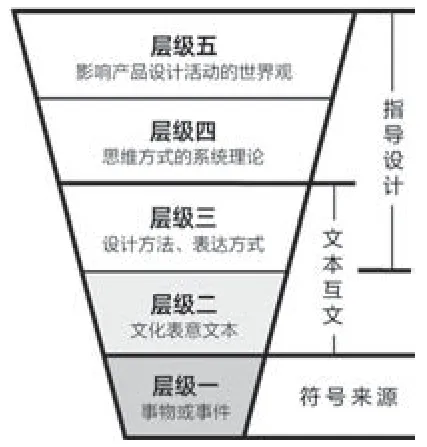

从符号学的文本宽窄与规模、以及“前文本”对“产品文本”的影响方式而言,笔者对产品设计活动中“前文本”的类型,以及它们之间的上下层级关系做出如下五个层级的分类(图1):

图1 产品设计活动中前文本的层级关系

(1)层级一:符号来源的事物或事件

这一层级的事物或事件作为前文本提供设计师产品文本编写的始源域符号来源。或者说,事物或事件为所有文化表意的文本提供符号的来源。需要强调的是,解读者对第一层级符号来源的文本间性分析,都会要放置在“第二层级”的文化表意文本中进行判断,他们不会直接针对文化符号本身的来源以及其所在系统进行文本间性的讨论。这是因为,文本间性对解读者而言,主要关注“文本”与“文本”之间的吸收与转关而形成的关联性与相似性等问题,而这些问题几乎都需要在同类型的两个文本之间进行讨论。

(2)层级二:文化表意文本

泛指文化环境中以编写的方式存在、以表意为目的的各类型文化表意文本。其中主要以同类型的产品文本;跨类型的产品文本;跨体裁的其他文化领域的表意文本三大类为主。对于解读者而言,判断“产品文本”与“前文本”之间是否存在“雷同”,主要关注第二层级的前文本,尤其对同类型产品与设计作品间的“文本间性”内容:诸如产品的造型、功能、操作、体验、材质、肌理、技术工艺、心理感知等相似性是否存在“雷同”的问题展开讨论。

这些众多繁杂的文本间性内容按照表意目的及表意方式可以概括分为两大类:第一大类,“意图意义—意图意义”间的文本间性,倾向两个文本在意义解释层面的内容。第二大类,“指称表达—指称表达”间的文本间性,倾向两个文本在造型形态、品质特征层面的内容。

(3)层级三:设计方法或表达方式

第三层级的设计方法与表达方式作为影响产品设计活动的“前文本”主要担当着设计师实践操作与文本表达的指导工具作用。“设计方法”是指在某一类型的设计活动中,设计师通过分析、演绎、归纳等逻辑思维方式总结,或提出某种有效的理论依据、理论模型作为设计实践的指导方略,指导并贯穿整个设计活动。[8]第三层级的前文本更多会在设计圈中被众多设计师群体进行评判与讨论,虽然设计师的学习过程肯定脱离不了向优秀设计方法的效仿与借鉴,但过度效仿或遵循会制约设计师个性化风格的发展与设计方法的创新。

(4)层级四:思维方式的系统理论

第四层级的前文本从内容而言已上升到“形而上学”的哲学层面,它们几乎都是对无形世界的一种非经验化、非理性化的哲学研究。可以说,第四层级的前文本是指导所有设计活动的思维工具。学术界的专业群体对这一层级的前文本与产品文本间的关联性很感兴趣,因为他们坚信,设计师有怎样的思维方式的系统理论,就会指导出怎样表意的设计作品。

(5)层级五:影响产品设计活动的世界观

第五层级的前文本是以某种价值观以及世界观的形式对设计师的影响,这种影响往往会指导设计师形成某种设计风格或流派,可以说它们是产品设计活动中最高层级的前文本类型。对于解读者而言,这类前文本会变成解读时的价值观或风格的期待,即引领解读者以怎样的世界观、价值观、人生感悟、风格流派等各种预设的文化态度去解读产品文本。

最后,通过以上对各层级前文本的分析,我们可以看到:产品文本与第二层级的前文本都属于以编写的方式存在、以表意为目的的各类型文化表意文本,它们可以是同类型产品文本,跨类型产品文本,也可以是跨体裁的平面设计、建筑设计、工艺美术、舞蹈、音乐、诗歌、影视、小说、绘画、雕塑等各类文化领域的表意文本。但解读者都会聚焦于同类型产品间的“意图意义—意图意义”(前文本与设计作品间的创意内容)与“指称表达—指称表达”(前文本与设计作品间符号指称中对象的造型、形态,再现体的品质、肌理、工艺等)这两大类文本间性中的相似性是否存在“雷同”的问题展开讨论。

二、讨论“雷同”问题的态度与内容实质

1.抄袭、撞车、还是雷同?

从前文本与产品文本间的“文本间性”视角而言,解读者经常混用的抄袭、撞车、雷同是三个不同的概念。

(1)抄袭,这是设计师借鉴同类型产品作为前文本的主观态度,并以吸收与转换的方式造成的。表现在设计师主观故意地造成文本间性中“意图意义—意图意义”或“指称表达—指称表达”的高度相似或一致。抄袭的主观态度及行为对于设计师而言是绝对不允许的,也是设计界不可容忍的,一些设计师或艺术家往往因抄袭而东窗事发,自毁了前程。

(2)撞车,设计师在没有借鉴同类型的前文本产品的情况下,设计作品在“意图意义—意图意义”或“指称表达—指称表达”上与某一件产品产生相似的巧合。出现“撞车”的情况在创意过程中非常普遍,这是因为设计师与解读者具有共同的认知内容,以及结构主义产品修辞活动表意有效性这两点原因,导致“撞车”大多是因为始源域符号来源,以及修辞两造符号间的意义解释相似造成的,因此它们经常出现在第一层级文本间性中。

(3)雷同,解读者在自身的认知经验中寻找与产品文本具有文本间性的前文本,进而依赖自身的解读与分析能力,对文本间性中的相似性做出“雷同”的判断。另一方面,文化语境中解释性伴随文本中的“评论文本”以及“链文本”提供给解读者明确的“前文本”指向,以及文本间性的具体讨论内容,甚至讨论的舆论导向。由此可见,“雷同”是解读者对文本间性中相似性的主观判定,“雷同”判定的话语权始终也必定在解读者一端。

至此,我们可以得出以下两点结论:第一,“抄袭”与“撞车”是针对设计师一方而言,是指他们在文本构思、编写时对前文本借鉴的主观态度,以及吸收转换的方式。第二,“雷同”则是解读者一方对文本间性中相似性的主观判定。如果解读者没有确凿的证据以及丰富的认知经验,对设计师“抄袭”的指责很大程度上是不负责任臆想。这就如同在日常生活中,张三手里拿着与李四相同的钱包,有两种可能:一是张三偷了李四的钱包;二是张三有一款和李四一样的钱包。在产品设计活动中,前者视为“抄袭”,后者视为“撞车”,钱包的相似性则为“雷同”。

因此,本文主张采用“雷同”一词,以理性的方式展开文本间性中相似性问题的讨论。希望既可以站在解读者的视角,分析文本间性中“雷同”问题的判断方式;同时从设计师视角讨论“雷同”的形成原因以及如何规避等问题。

2.文本间性中“雷同”问题的内容实质

解读者会聚焦于第二层级前文本中,同类型产品与设计作品间文本间性的“意图意义—意图意义”或“指称表达—指称表达”的相似性是否存在“雷同”的问题展开讨论。

(1)“意图意义—意图意义”的相似性

解读者对“雷同”问题的讨论,首先会聚焦于第二层级前文本中,同类型的产品间“意图意义—意图意义”的相似性。这是因为“意图意义”即是产品设计的创意内容,任何同类型的产品文本间存在设计创意的内容相似,也就表明两位设计师的主观意识在产品文本意义上的“雷同”。这是最容易被解读者判定的文本间性中相似性的“雷同”。

(2)“指称表达—指称表达”的相似性

解读者对“雷同”的判定也会聚焦于同类型的产品间“指称表达—指称表达”的相似性,这是因为产品文本的指称内容都是理性经验层的内容,任何产品的“指称表达”都直接指向这个产品所属范畴、类型,并在此基础上进一步指向了产品特有的指称特性,诸如产品“对象”的造型、形态,“再现体”的品质、肌理、工艺等。可以简单地说,同类型产品间的“指称表达—指称表达”的相似性是建立在产品类型一致性的基础上,它们是所有“对象—再现体”指称中可直接感受到的理性经验层内容,这些内容强迫解读者去探究文本间性中的相似性在表达方式上是否存在“雷同”。

3.文本间性中“雷同”问题的讨论实质

设计创意是设计作品的灵魂,任何设计师都不愿看到自己的设计创意被他人抄袭,任何解读者也不愿看到抄袭他人创意的设计作品。产品设计是文本表意的传递过程,在这个过程中存在设计师与解读者两个完整且独立的主体,对文本间性中“雷同”问题的讨论不可能离开两个主体各自主观意识的操作与判断。

(1)“雷同”问题是由设计师一方造成的。文本间性中“雷同”的形成是设计师在编写产品文本时,对同类型产品文本吸收和转换的主观态度,以及操作方式所导致。

(2)“雷同”的判定权是在解读者一端。产品文本编写完成,标志着设计师的离场。判定“雷同”的话语权必定落在解读者一端。“雷同”是解读者对两个同类型的产品在文本间性中“意图意义—意图意义”或“指称表达—指称表达”是否存在相似性的主观判定。

(3)讨论文本间性中的“雷同”问题是较为复杂的:一是“雷同”涉及两个产品文本间“文本间性”的各种复杂关系;二是产品设计活动存在设计师与解读者两个完整且独立的主体,设计师对前文本的吸收和转换态度与方式导致了“雷同”;三是“雷同”的判断权在解读者一端,它涉及到解读者的身份、解读态度与经验能力;四是解读者对“雷同”的判定都必须在文化语境中进行,文化语境提供解读者分析判定“雷同”的各式伴随文本。因此,文本间性中“雷同”问题的讨论需要放置在一个系统中,并且要围绕系统内各组成间的相互关系进行讨论。

三、文本间性中“雷同”问题的系统化讨论

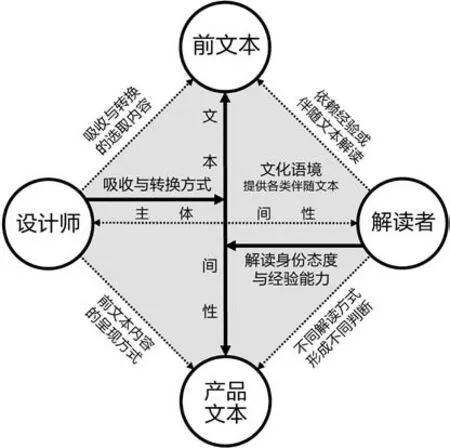

笔者绘制了“文本间性中‘雷同’问题的讨论系统”图式(图2),并根据此图式作各种相互关系的分析。

图2 文本间性中“雷同”问题的讨论系统

1.前文本——产品文本:两个文本间的认知域距离

认知域是在概念化形成的过程中构建而成的一个内在的、连贯的、凝聚在一起的范围结构。[9]虽然产品文本与第二层级前文本都属于编写形式存在的各类文化表意文本,但它们存在“认知域”之间,以及“认知域”内部不同“范畴”、不同“类型”的距离差异。解读者对文本间性中两文本的认知域距离带来“雷同”问题的关注度以及判定的差别,一般情况而言可以分为以下四种:

(1)同类型产品之间形成的文本间性,解读者对两者的相似性关注度最高,“雷同”的判定也最为普遍。例如,将一款台灯设计成像另一款台灯的造型。

(2)同范畴不同类型的产品间形成的文本间性,解读者对两者的相似性关注度较低,也很少存在“雷同”的判定。例如,将一款台灯设计成像一款落地灯的造型。

(3)不同范畴的产品间形成的文本间性,解读者对两者的相似性关注度更低,不存在“雷同”的判定。不同范畴产品间的文本间性内容,往往成为设计师常用的修辞来源。例如,将一款台灯设计成其他类型小家电的造型。

(4)产品与不同认知域的前文本形成的文本间性,“雷同”的问题已不存在,反而是对产品文本启发与影响最为普遍的修辞方式与来源。例如,一套酒具通过设计,再现了诗句“举杯邀明月、对影成三人”的情境画面,解读者不但不认为“雷同”,反而赞赏为绝佳的关联与情境再现。这是因为,前三种是两个文本间“理性经验层”的内容,而这种是两个文本间“感性经验层”的内容。

最后可总结为:第一,产品文本与前文本间的认知域距离越近,“雷同”的关注度、认定程度越高;反之,“雷同”的关注度、认定程度越低,甚至不存在。第二,“理性经验层”建立起的文本间性内容要比“感性经验层”的内容更易引起解读者的关注,其相似性更容易被认定为“雷同”。这是因为,理性经验层的内容更多指向我们日常的生活经验,它们是产品所属范畴、类型,以及产品特有的指称概念。

2.设计师——文本间性:对前文本的吸收与转换方式

“雷同”是由设计师对待同类型产品前文本吸收和转换的不同方式,以及主观态度造成的。这里的“雷同”按照文本间性中的表意目的及表意方式可以分为两大类:文本间性中“意图意义—意图意义”的雷同;文本间性中“指称表达—指称表达”的雷同。

(1)“意图意义—意图意义”的雷同。任何产品文本的编写与表达都围绕设计师的“意图意义”展开,同类型产品前文本与设计作品都有各自的“意图意义”,它们被视为设计活动的“设计创意”。一方面,由于设计师能力低下,不得不借鉴引用同类型某个产品的创意内容,导致这个前文本的“意图意义”与自身编写的产品文本“意图意义”极其相似。另一方面,一些商业活动以获利为目的,充斥着抄袭同类型原创设计的山寨产品,它们与原创设计在“意图意义”上几乎一致。因此可以说,文本间性中的两个产品文本“意图意义”(设计创意)相似或一致,是形成与判断“雷同”的最显著标志。

(2)“指称表达—指称表达”的雷同。虽然设计师的设计作品在借鉴同类型产品前文本时不存在“意图意义—意图意义”的雷同,但设计师因为设计能力的原因,照搬了这个前文本的“指称表达”方式与内容,造成编写的产品文本与同类型产品前文本间在“指称表达—指称表达”上的雷同。这种指称表达的雷同范围很广,可以说但凡不是因为“意图意义”之外的雷同,都是由于“指称表达”的高度相似造成的。“指称表达”所形成的雷同会在解读过程中形成“刺点”,它迫使解读者在文本间性中寻找前文本与设计作品在指称表达上的相似性内容、分析相似性程度,并依赖各自的认知经验做出是否构成“雷同”的最终评判。

需要补充的是,几乎在所有的产品设计活动中,被设计师吸收与转换的前文本不可能只有一个,必定存在多层级的前文本,以及同一层级的多个前文本对产品文本进行影响与启发。也就是说,产品文本必定会与多个层级的前文本,或一个层级的多个前文本发生文本间性的关系。

3.解读者——文本间性:解读者的身份、

解读态度与经验能力

前文本与产品文本间“意图意义—意图意义”或“指称表达—指称表达”相似性的“雷同”判定的话语权必定在解读者一端。

(1)“解读身份”是解读者在特定的解读文化语境中应该具有的解读态度,这是文化语境对解读者应具有的身份与解读姿态的强迫要求,它迫使解读者按照文本所在文化语境的系统规约进行文本间性的分析。但解读者自身的“身份”与文化语境赋予或强加给解读者的“解读身份”往往是不一致的,就如同不知道“挪用艺术”的观众即使身处美术馆,在看到杜尚的《带胡须的蒙娜丽莎》时,还是会判定他是抄袭了达芬奇的作品。因此,“文化语境—解读身份”是以文化语境作为一种强迫性,对解读者提出的“身份”要求,但它又无法改变解读者自身的认知经验与能力。

(2)解读者自身的经验能力是讨论文本间性以及“雷同”问题的关键。如果解读者的认知经验中没有“前文本”的存在,自然不会存在“雷同”的问题。其次,解读者讨论文本间性内容具有局限与狭隘的特性,很多解读者仅仅按照前文本与产品文本间“对象”的相似性作为“雷同”的评判标准,而不去思考两者在表意内容上的差异以及各自表意目的(这里需要排除那些“对象”的形态就是“意图意义”的文本间性内容)。造成此现象的原因是,产品文本的表意类型丰富多样,解读者受自身认知能力限制,以及固有思维模式禁锢,无法切入到产品文本表意的具体类型、具体语境,并且不愿与设计师建立主体间的交流。

4.文化语境——解读者:规定解读身份、提供各类伴随文本

罗兰·巴尔特提出,文本的出现标志着作者的死亡。[10]这句话表明设计师编写完产品文本即宣告其在文本传递活动中的离场。因此,任何符号文本都是依赖其所在的文本系统以及文化语境赋予其意义,前文本与产品文本的文本间性内容以及“雷同”的判定也必须依赖文化语境才能进行讨论。

(1)文化语境除了对解读者的“解读身份”加以设定之外,其对文本间性的内容在“意指”关系上事先已经做出了明确的界定。例如“挪用艺术”,艺术家常会利用一些已具有象征性的知名艺术家作品作为文本构思的内容以及编写的“词汇”,即将它们作为“先文本”,并在其基础上覆盖自己的语言。在艺术语境中“挪用艺术”是司空见惯的艺术文本构思与编写方式,但放置在大众文化语境中,那简直就是赤裸裸的抄袭行为。

(2)文化语境提供分析文本间性以及“雷同”问题的各类伴随文本,这些伴随文本影响、指引解读者的评价方向。解读者自身的认知经验与分析能力有限,不可能或很难获取文本间性中具体的“前文本”。文化语境中解释性伴随文本中的“评论文本”以及“链文本”提供给解读者明确的“前文本”指向,以及文本间性的具体讨论内容,甚至提供了评判“雷同”问题的舆论导向。需要指出的是,各类伴随文本具有开放式的多元化解读倾向,解读者会根据具体的文化语境,结合自身的认知经验能力,选择对应的解读倾向,并对文本间性的内容以及“雷同”问题给出评价结论。

四、设计师对文本间性中“雷同”问题的规避方法

“雷同”主要聚焦于同类型产品间“意图意义—意图意义”以及“指称表达—指称表达”的相似性。设计师可以通过以下的方法尽可能规避两类因相似性导致的“雷同”。

1.对“意图意义—意图意义”相似性的“雷同”规避方式

(1)通过跨越类型、跨越体裁拉大两文本的认知域距离

同类型产品间“意图意义—意图意义”的转换与吸收存在很大的“雷同”风险,许多设计师都会寻找同在第二层级中那些跨类型的产品文本,或是跨体裁的平面设计、建筑设计、工艺美术、舞蹈、音乐、诗歌、影视、小说、绘画、雕塑等文本的“意图意义”进行吸收与转换。由于这些前文本与产品文本存在认知域之间的较远距离,“意图意义—意图意义”的相似性不但不会被解读者视为“雷同”,反而被认为是绝佳的借鉴或修辞。

需要指出的是,通过跨越类型、跨越体裁拉大两文本的认知域距离,同样也是“指称表达—指称表达”的相似性规避“雷同”的有效方法。

(2)“意图意义—意图意义”在符号结构表意倾向上的错位

产品文本都会通过符号三元结构“对象—再现体—解释项”中的某一方进行文本表意。产品文本的“意图意义”在构思时,设计师会借鉴另一产品的“意图意义”,但在文本编写时可以有意错开前文本符号结构的表意倾向,即前文本如果是通过符号“对象”的造型作为表意倾向,那么设计师有意规避,转为倾向“再现体”或“解释项”进行表意。前文本“意图意义”如果倾向“再现体”或“解释项”表意的,那么设计师会转为倾向“对象”表意,以此做出同样的规避操作。这种规避操作的目的是,前文本与产品文本在“意图意义—意图意义”相似的情况下,减少因符号结构表意倾向的一致性带来解读者对文本间性的“雷同”判定。

2.对“指称表达—指称表达”相似性的“雷同”规避方式

(1)对前文本符号指称进行“晃动”

对借鉴的前文本符号指称进行“晃动”的实质,就是对文本间性中“指称表达—指称表达”的相似性进行改造,达成相似性的规避。“晃动”是对符号指称进行加工与改造的形象化表述,它是通过削弱符号指称中“对象”的还原度,以及降低其系统的独立性达到指称的改造。

设计师在对文本间性中“雷同”问题的规避上,通过“晃动”所借鉴的前文本符号指称,可以作为一种吸收和转换的操作手段,它可以有效规避文本间性中因符号指称中“对象”与“对象”的相似性造成的“雷同”。在晃动符号“对象”的过程中可以出现各式各样的造型创意,甚至可以形成明喻至隐喻的修辞格渐进。例如图3 左上角的“猪造型存钱罐”视为一个前文本,设计师可以在前文本“猪”这个符号对象的造型基础上,对其采取不同方式的“晃动”方式,形成各式各样的造型创意。

图3 对“猪”符号对象的“晃动”获得不同的造型创意

(2)对同类型产品前文本符号指称的“借用”

“借用”是一种在产品文本中不避讳使用了同类型产品前文本符号指称的存在,甚至有意告诉解读者——产品文本就是在借用某个同类型产品前文本基础上的改造活动。“借用”也可以理解为在同类型产品前文本基础上的创造性解释,其创造性解释的途径是通过突出设计作品与同类型产品前文本在意图意义或指称表达上的差异性,正是这种不避讳的“借用”后的再次改造,为解读者带来寻找文本间性中差异化的乐趣。

《蝴蝶凳》是日本设计师柳宗理在1956 年创作的作品(图4 左),这件作品即使经历了半个多世纪还是被人们所津津乐道。法国著名设计师菲利普·斯塔克在2022 年设计了一款名为《安德鲁世界》的凳子(图4 右),设计师在“借用”前文本造型的基础上进行创性的改造,将“蝴蝶凳”内弯的板材改造为外卷造型,由原来金属螺栓固定的结构改为木质插销的固定方式。

图4 《蝴蝶凳》(左)与《安德鲁世界》(右)

由于对同类型产品前文本符号指称进行的“借用”,几乎都利用前文本在文化语境中具有某种普遍的文化象征,并围绕前文本的“指称表达”而展开,导致前文本内容“部分”在场,产品文本中遗留的前文本特征痕迹较为明显。因而,“借用”对于非专业人士的解读者而言,存在“雷同”判定的风险,对它的解读需要解读者的身份、解读态度与经验能力。

结语

由于当下产品设计活动对抄袭、撞车、雷同三个词汇的随意混用,以及文化环境中产品文本必定面临不同解读群体、不同解读语境而形成的后结构主义的解读方式,这就造成了学界对文本间性中相似性的“雷同”问题讨论变得极为敏感,且不愿轻易讨论的局面。本文对“雷同”问题的系统化讨论,希望建立以设计师为视角的分析体系,着重讨论“雷同”的内容与实质,以及设计师对文本间性中“雷同”问题的规避方法。但无论怎样,我们都无法改变错综复杂的文化环境中,各类解读者对“雷同”问题的评判标准及解读态度,这一点我们必须要清楚。