后脱贫时代原深度贫困地区乡村人口流动的空间特征与影响因素

——以凉山州同城化区域“一市三县”为例

路 畅 奚雪松* 王洁晶 闫 斌

(1.中国农业大学 水利与土木工程学院,北京100083;2.中国人民大学 公共管理学院,北京 100872;3.中国生态城市研究院,北京 100048)

2020年我国脱贫攻坚取得了决定性胜利,开始步入保证脱贫不返贫、缓解相对贫困、巩固脱贫成果和乡村振兴以及县域城乡融合发展紧密结合、实现共同富裕的“后脱贫时代”[1-4]。以凉山州彝族自治州为代表的“三区三州”原深度贫困地区也按计划消除了绝对贫困,实现了“一步千年”的跨越式发展。正确剖析刚跨入后脱贫时代原深度贫困地区的发展状态,为区域的乡村振兴和县域城乡融合提供相关政策的科学指引,成为了重要的时代命题。

当前围绕乡村脱贫与发展之间相互关系的研究多从以下3个方面展开:一是从乡村的资源环境、产业、科技,居民的收入和消费水平,社会的思想认知等角度构建评价模型阐释农村减贫与乡村振兴的协同关系[5-6],从物质、能力、收入、权益和心理等方面构建脱贫攻坚的成效与乡村振兴的协同关系[7],从政府-市场的利益联结逻辑和机制层面探讨贫困地区产业发展与乡村振兴的关系[8];二是从社会资本、人力资本、金融资本、物质资本、自然资本等角度建立评价体系考察脱贫人口发展能力与其生活水平的现实关系[9],基于脱贫人口心理和行为机制总结脱贫人口内生动力的特征变化,探究脱贫人口内生动力的巩固拓展路径[10];三是从教育扶贫[11]、设施供给[12]、旅游巩固脱贫[13]等专项研究领域探索后脱贫时代乡村发展的优势与路径。自上而下的研究视角、科学模型的评价方法以及深入的专项研究都全面地阐释了脱贫攻坚成果对原深度贫困地区乡村振兴的带动意义。但是,步入后脱贫时代,深度贫困地区乡村贫困性质正在从生存性贫困转向发展性贫困,人口空间流动也随之加强[26]。围绕乡村人口流动性的研究多从2个方面展开:一是从经济发展水平[15-17,40]]、服务设施[19-21]、户籍政策[18]等维度筛选并探究各因子对城乡人口流动的影响作用的基础性研究;二是从构建农业服务体系、发展服务型集体经济、再造乡村共同体等角度解决乡村农业转型产生的人口流失等失序问题[38],提出促进城乡一体化的差异化人口流动政策引导[39]等的应用性研究。可见,从乡村人口的特点和规律的角度出发,从自下而上的视角探索乡村人口流动与区域乡村振兴相互关系的研究还相对较少。而在当前城镇化快速发展这个“用脚投票”的时代,乡村人口“在地?或不在地?”无疑成为衡量区域乡村发展状况的重要指征,有必要通过全面展现乡村人口流动特征,进一步揭示原深度贫困地区乡村发展状态及成因,这对于优化乡村劳动力结构、推动乡村产业结构升级、促进乡村社会文化发展以及促进县域融合发展具有重要的现实意义[23-25]。

自2021年凉山州第九次党代会上提出:“统筹推动西昌市、德昌县、冕宁县和喜德县‘一市三县’同城化发展”[37]以来,凉山州同城化区域“一市三县”已成为引领全州实现跨越式发展的核心区。新型城镇化和高质量发展的引擎带动作用对于全州乡村人口流动将起到显著影响。在“脱贫攻坚完成—同城化初始”这一重要历史时期,从乡村人口流动的角度展开定量化研究对于深入了解研究区域内乡村人口的吸纳现状、空间特征和影响因素,从而认知“同城化”对于后脱贫时代原深度贫困地区乡村振兴和县域城乡融合发展的促进作用具有重要的意义。因此,本研究拟以凉山州同城化区域“一市三县”为研究对象,依据2020统计年鉴[33-36]数据、2021年第七次全国人口普查数据和全域乡村人口调查等数据,采用GIS空间分析方法、空间自相关等方法自下而上阐释乡村人口流动空间分布特征;运用多元回归模型与GWR模型从自然和社会经济2个层面揭示乡村人口流动影响因素并提出发展建议,以期为后脱贫时代凉山州等原深度贫困地区的乡村振兴和县域城乡融合发展政策制订提供科学依据。

1 研究区域概况

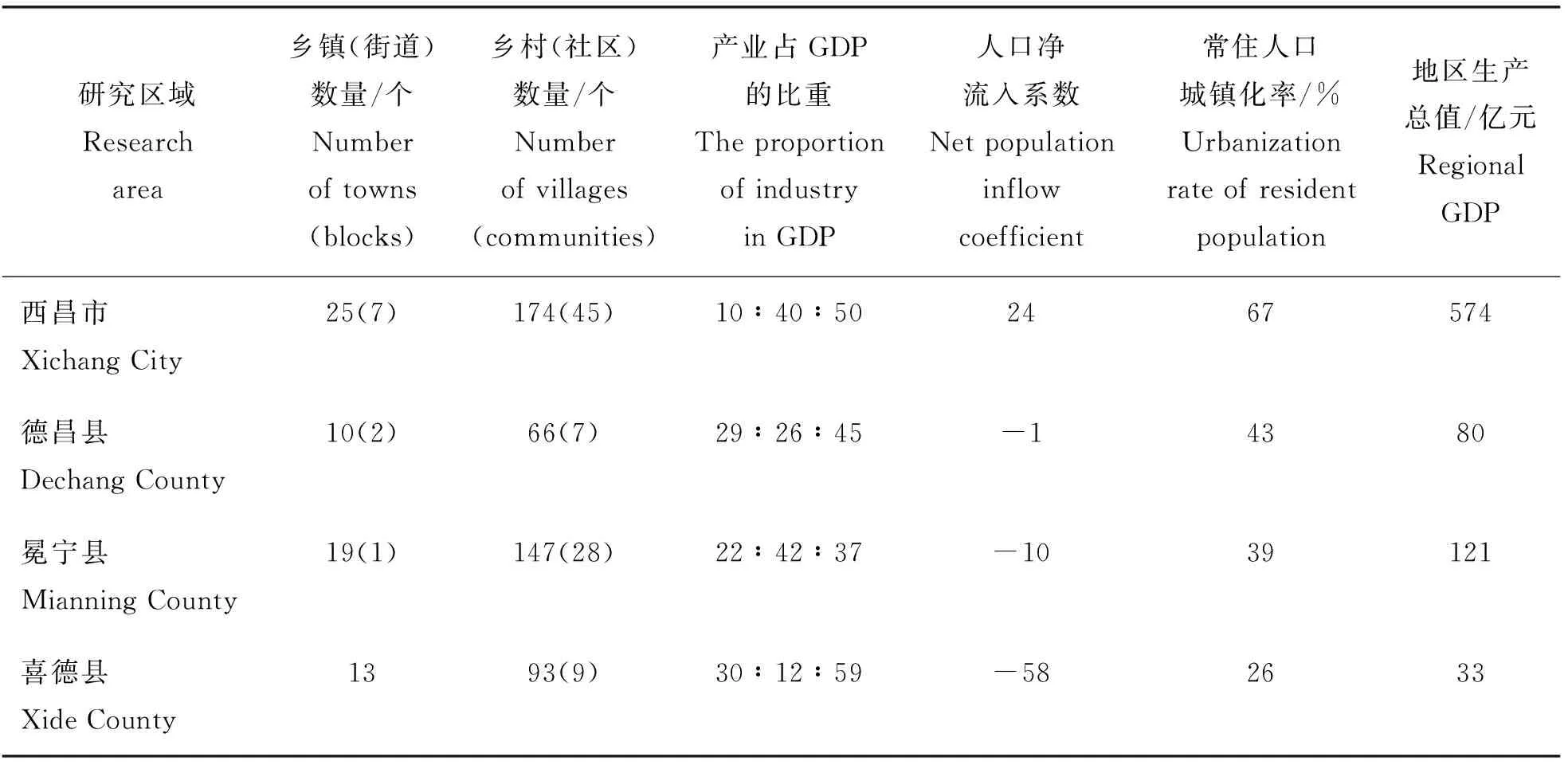

西昌市、德昌县、冕宁县、喜德县为中国四川省凉山彝族自治州下辖的“一市三县”,位于东经101°65′~102°67′,北纬29°03′~27°05′。研究区域地处山水相间、河湖纵横的安宁河谷地带,北接雅安市石棉县,南连会理市,西靠盐源县,东邻越西县、昭觉县及普格县(图1)。按照地形高程可将其划分为3个地理圈层:河谷圈层(1 100~2 200 m)、二半山圈层(2 200~3 100 m)、高山圈层(3 100~5 300 m)(图2)。研究区域总面积11 795.9 km2,含57个乡镇,10个街道办事处,391个村民委员会,89个社区。2021年总常住人口达170万人,含城市人口92万人,乡村人口78万人。其中:西昌市常住人口城镇化率67%,净流入人口为正值;德昌县、冕宁县、喜德县常住人口城镇化率分别为43%、39%、26%,净流入人口均为负值(表1)。

表1 各市县城镇经济社会发展指标一览Table 1 Economic and social development indicators of one city and three counties in Liangshan Prefecture

研究区域是四川省成都平原之外的第二“粮仓”区域,自古以来农业对于区域经济有重要的支撑作用。七十年代以来,随着本地矾钛、稀土产业和航天工业的稳步发展以及旅游等第三产业的快速推进,形成了以州府西昌市为核心、带动安宁河谷沿线德昌、冕宁、喜德等三县一体化发展的趋势(图3)。

2 数据来源与研究方法

2.1 数据来源

本研究使用的数据主要来源于4个方面:1)研究区域行政村2021年人口调查数据。来源于《凉山州西昌-德昌-冕宁-喜德同城化发展战略规划》开展过程中对于全域行政村的问卷调查统计。问卷下发391个行政村,共收集问卷425份,除重复填写及无效问卷,保留有效问卷331份。通过回收问卷统计获得2021年全域行政村户籍人口、常住人口、外出打工人口、外来人口等人口数据;2)研究区域2020年县域、镇域的人口、产业等统计数据。来源于凉山州相关部门提供的2020年统计年鉴数据[33-36]及2021年第七次全国人口普查统计数据[33-36];3)研究区域的高程数据(DEM),来源于地理空间数据云,为30 m精度数字高程数据;4)行政界线及土地覆盖数据。来源于国家地理信息服务公共平台,为GlobeLand30中2020年的30 m精度土地覆盖数据。

2.2 研究方法

2.2.1乡村人口流动系数计算

采用乡村人口总流动系数反映乡村地区人口流动的总体活跃程度,乡村地区净流动系数反映乡村人口流入/流出的活跃程度。乡村总流动系数(GRi)、乡村地区总流动人口(GPi)和乡村净流动系数(NRi)的计算公式如下:

(1)

(2)

式中:GPi为乡村地区流入人口(Ii)和乡村地区流出人口(Oi)之和;Li为乡村常住人口;GRi的绝对值反映着乡村人口总体流动的活跃程度;NPi为乡村常住人口(Li)与乡村户籍人口(Hi)之差。NPi>0说明乡村人口处于净流入状态,反之为净流出状态;NRi的绝对值反映净流动的活跃程度,NRi的绝对值越大表示净流动活跃度越高。

2.2.2人口流动冷热点分析

采用空间Getis-Ord Gi*统计模型探索研究区域乡村人口流动的热点区与冷点区,可以反映乡村人口流动程度在空间邻近地区空间分布现象相似程度的差异。空间Getis-Ord Gi*统计模型如下:

(3)

式中:i为中心要素;j为邻域内的所有要素;Xj代为邻域内第j个要素的属性值;wi,j为要素i和j之间的空间距离;n为域内样本容总数。Gi*得分z越高,乡村流入人口聚类就越紧密,反之得分越低。

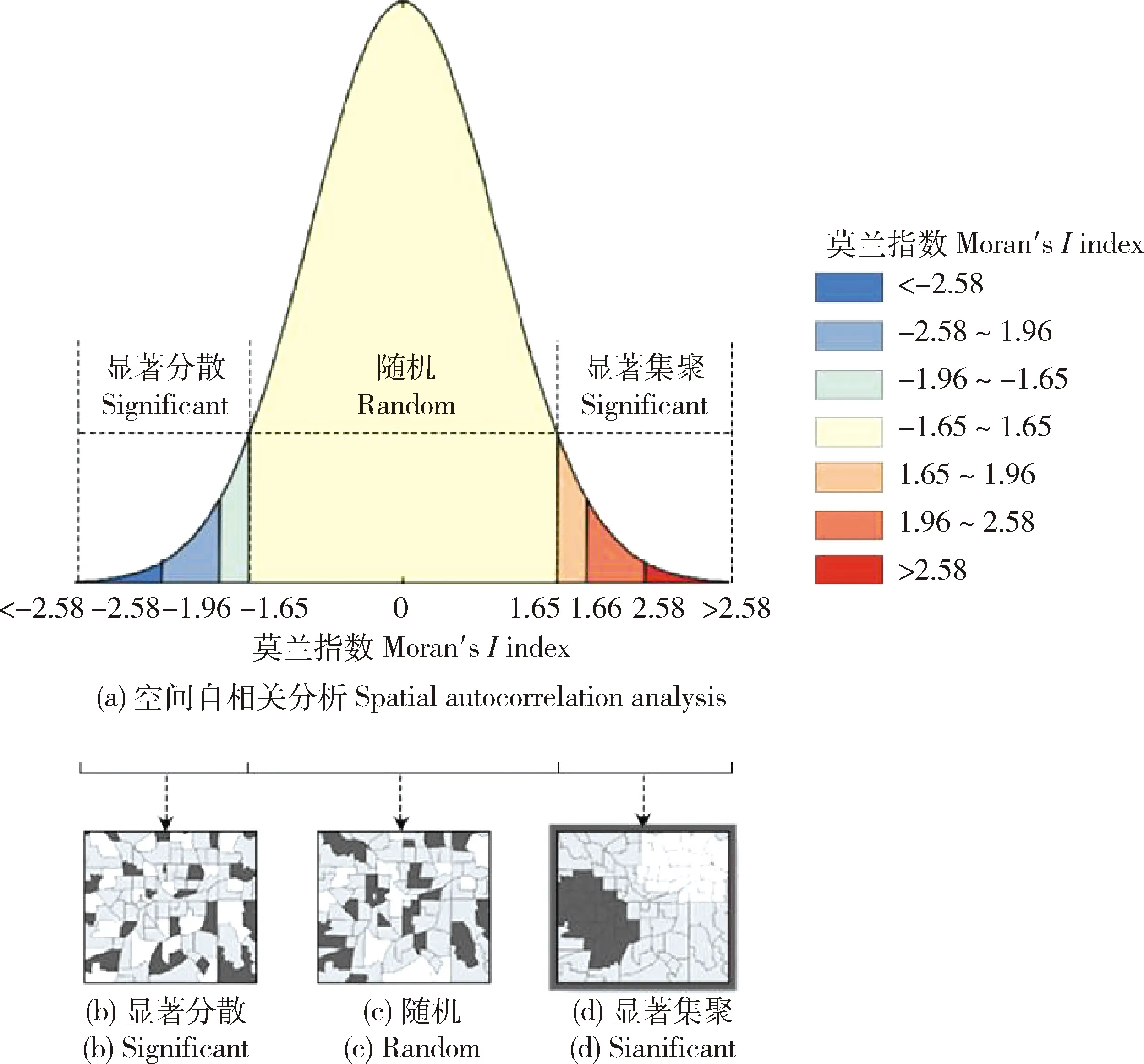

2.2.3空间自相关分析

采用空间自相关分析,通过Moran’sI莫兰指数表征乡村人口流动特征变量是否与空间存在相关性、相关程度及空间自相关模式。其中空间自相关分析模型如下:

(4)

2.2.4SPSS多元线性回归分析

应用SPSS(IBM statistics 25)软件对研究区域的人口流动空间分布影响因素进行多元线性回归分析。其中因变量为乡村人口流动系数,自变量为地理环境、经济发展2个维度的因素(包括11个变量)。多元线性回归模型如下:

yi=β0+β1χ1+β2χ2+…+

βkχki+μ1(i=1,2,…,n)

(5)

式中:β0为常数项;βi(i=1,2,…,k)为因子的回归系数,表示xi每变化一个单位对于y的效应,即x对y的作用。

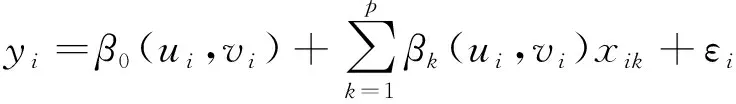

2.2.5GWR地理加权回归分析

应用Arc GIS 10.2软件的地理加权回归分析工具呈现人口流动系数受到各自变量影响因位置改变而产生的不同空间特性。地理加权回归分析模型如下:

(i=1,2,…,n)

(6)

式中:(ui,vi)为采样点i坐标;βk(ui,vi)为采样点i上的第k个回归系数;εi为第i个采样点的随机误差。将数据的空间结构嵌入回归模型中,使回归系数变成采样点地理位置的函数。

2.3 影响因子选取

在借鉴人口流动影响因素研究成果[15,19,28-31]的基础上,考虑研究区域的特征及数据的可获取性,选取了自然地理环境因素和社会经济发展因素2个维度指标要素(包括11个变量)进行分析,探索研究区域乡村人口流动空间特征的影响因素。

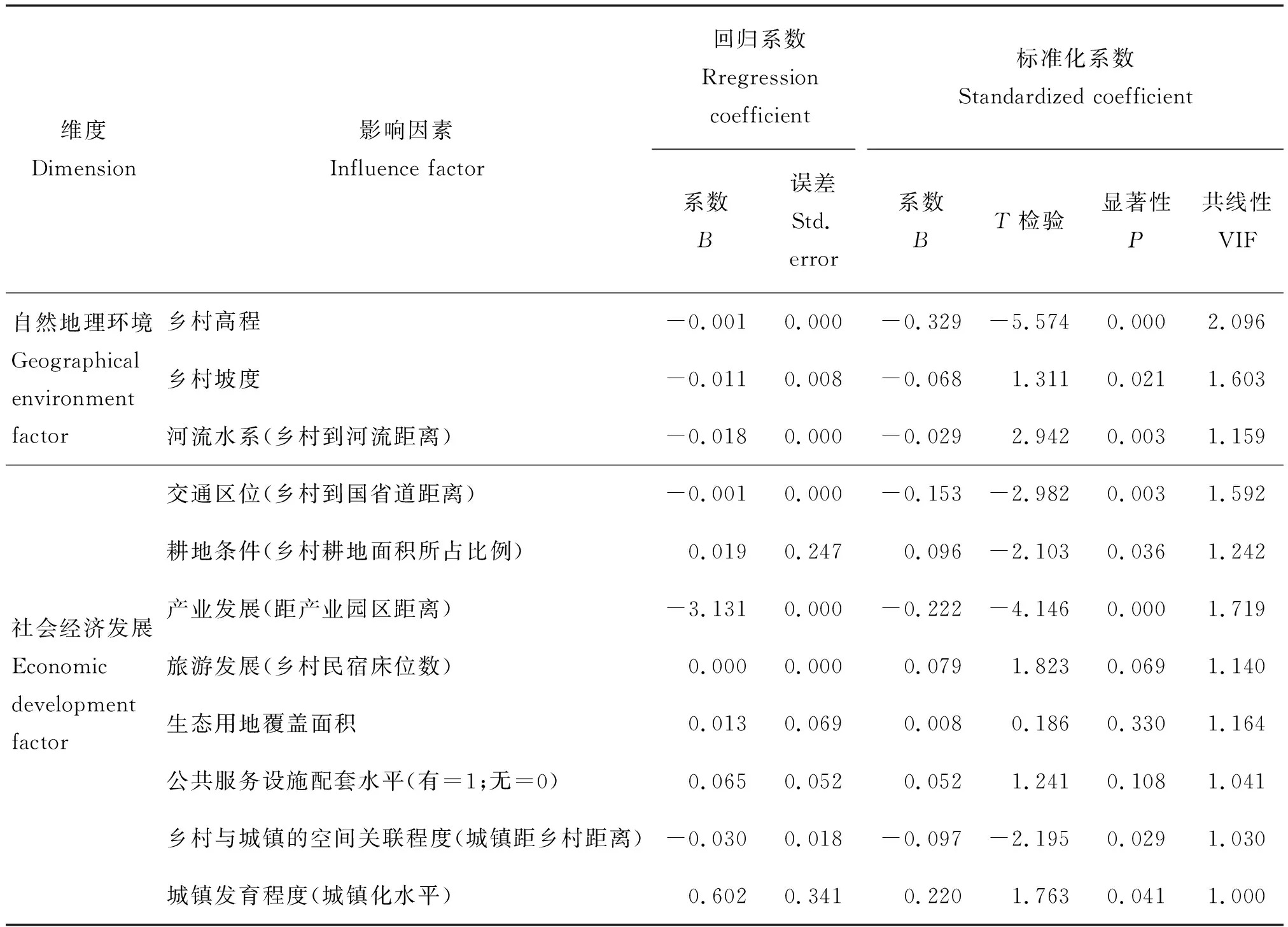

自然地理环境指标包括“高程、坡度、河流水系(乡村距河流水系的距离)”3个指标,主要反映与乡村社会经济发展水平密切相关的地形高程、坡度和生产生活用水的便利性。社会经济发展指标包括“乡村耕地条件(村耕地所占比例)、乡村交通区位条件(乡村距国省道距离)、乡村产业发展基础(距产业园区距离)、乡村旅游发展水平(民宿床位数)、生态用地覆盖面积所占比例、乡村公共服务设施配套水平(有=1;无=0)、城镇带动力(城镇化水平)以及乡村与城镇的空间关联程度(乡村距城镇距离)”8个指标。主要反映乡村本身的产业发展水平、土地利用水平、交通区位、公共服务水平,反映乡村与城镇和产业园区的经济联系、区位关系等关联程度。本研究影响因素多重共线性检验(VIF)结果见表3。可见,自变量的VIF值<5,自变量间无明显多重共线性问题,可进行影响因素多元线性回归分析。

3 结果与分析

3.1 “一市三县”乡村人口流动的空间冷热点分析

“一市三县”乡村人口流动空间自相关结果见图4。可见:Moran’s I莫兰指数为0.191 002(>0),即乡村人口的流入与流出均与研究区域存在明显的空间相关性且数据呈现空间正相关,能够显著拒绝零假设。其中,P值无限趋于0,z值为6.110 029(>2.58),落在最右边红色区域,即“一市三县”乡村人口流动空间自相关有99%的概率要素是集聚分布,随机分布特征存在的可能性<1%。

(b)、(c)、(d)图分别为乡村人口流动空间相关性显著分散、随机、显著集聚的空间分布示意图。Figs (b), (c) and (d) represent the spatial distribution characteristics of significant dispersed distribution, random distribution and significant agglomeration distribution of the spatial correlation of rural population mobility, respectively.图4 乡村人口流动的空间自相关Fig.4 Spatial autocorrelation analysis of rural population mobility

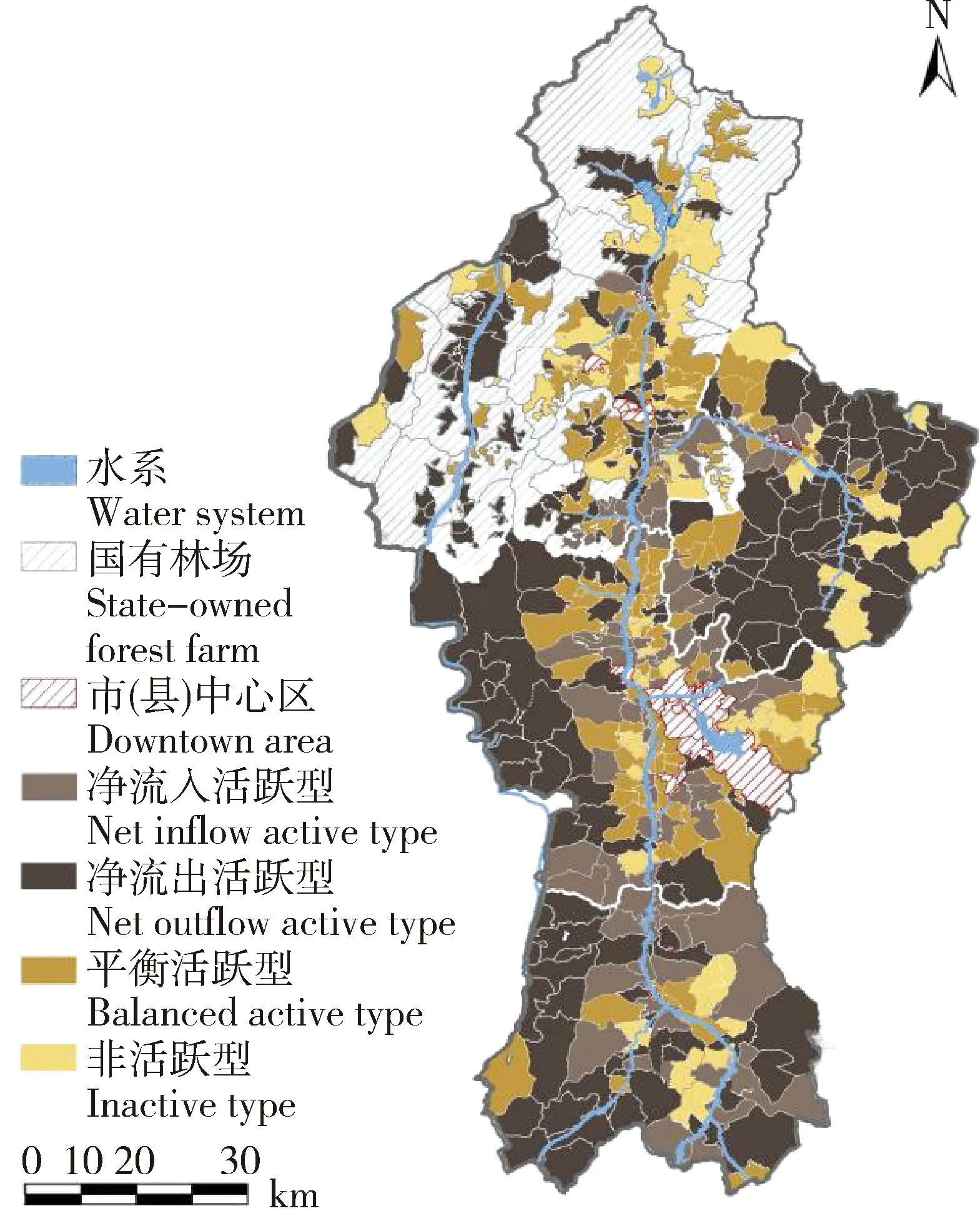

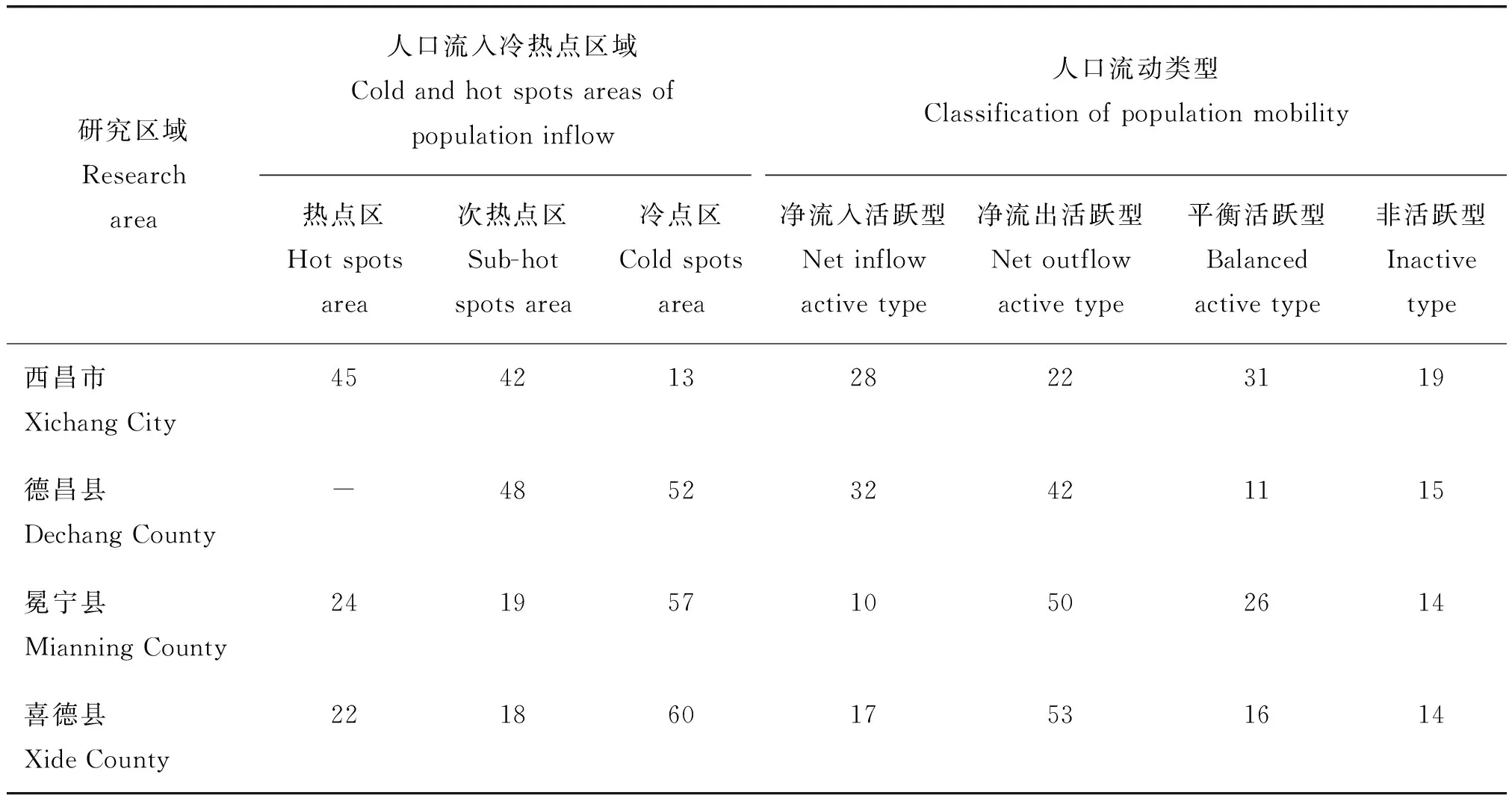

乡村人口流动的冷热点空间分布见图5(a)。可见:研究区域乡村人口流动冷热点空间分布由高到低可分成3级:热点区(2.7≤z<6.2)、次热点区(1.1≤z<2.7)、冷点区(-3.8≤z<1.1)。结合人口流动冷热点z值与区域人口流动系数(NRi)后,可将其划分为3个层次:1)核心城市(西昌市区)为中心的20 km范围内为乡村人口流动热点区(2.7≤z<6.2,NRi≥10%)。主要覆盖西昌市安宁镇、太和镇、川兴镇下辖的部分乡村以及毗邻西昌市的喜德县北山乡、李子乡西南部的部分乡村;2)德冕喜三县驻地镇(街道)及县域副中心镇为中心的10 km范围内为乡村人口流动次热点区(1.1≤z<2.7,-10% 由图5可知:从地理圈层看,研究区域乡村人口流动的冷热点区空间分布由河谷向外呈明显的“热点区-次热点区-冷点区”梯度分布格局。热点区主要分布于河谷圈层,冷点区主要分布于“高山-二半山”圈层(除国有林场)。从研究区域的城镇化水平看,人口流动热点区的乡村中有45%的乡村位于城镇化水平最高的西昌中心城市(城镇化率67%);人口流动次热点区中有48%的乡村位于德昌县(城镇化率43%)、有19%的乡村位于冕宁县(城镇化率39%),人口流动冷点区的乡村中有60%的乡村位于喜德县(城镇化率26%)。综上,研究区域的乡村人口流动呈现以优势发展区域为中心集聚的空间分布特征。反映了乡村人口从地理空间相对偏远、资源条件较差的“高山-二半山”圏层向地理区位条件便利、资源条件较好的河谷圈层迁移的总体趋势;体现了区域城镇化水平对于乡村人口的吸附作用关系,城镇化水平越高的区域乡村人口流入趋势越明显,城镇化水平越低的区域乡村人口流出趋势越明显。 根据前述的乡村人口流动冷热点空间分布特征(图5),参考戚伟等[14]构建的人口流动地域类型划分方案,结合研究区域当前城镇体系结构[注]《安宁河流域国土空间规划(2022—2035年)》中明确了凉山州“同城化区域”的城镇体系结构,分别为:“核心城市(1个)—一般城市(3个)—县域副中心(4个)—中心镇(12个)—一般镇(37个)。研究区域中西昌市对应“核心城市”等级,德昌县、冕宁县、喜德县政府驻地镇对应“一般城市”等级。(图3)与乡村人口净流动系数(NRi)和总流动系数(GRi)计算结果,对研究区域乡村人口流动类型进行划分,从乡村人口流动活跃程度的角度展现和阐释其区域空间分布特征,结果见图6。该研究领域通常认为人口迁移量达到或超过10%即具有活跃特征[32],因此本研究以“10%”作为乡村人口流动系数划分断点,将乡村地区人口迁移的地域类型划分为4类(图6):非活跃型(GRi≤10%)、平衡活跃型(GRi>10%且-10% 图6 乡村人口流动类型分析Fig.6 Analysis of rural population mobility types 乡村人口流动的活跃程度类型空间分布结果见图6和表2。可见:研究区域内乡村人口流动的地域类型按活跃程度整体划分为1)“净流出活跃型”乡村(占总数的52%),与乡村人口净流动的冷点区相对应,在西昌市、冕宁县西部,喜德县东部和德昌县东部一般镇为中心的10~15 km;2)“净流入活跃型”乡村(占总数的23%),与乡村人口净流动的热点区相对应,在核心城市(西昌)、县政府驻地镇为中心的20 km范围内;3)“平衡活跃型”乡村(占总数的26%),与乡村净流动的次热点区相对应,在中心镇为中心10 km范围内;4)“非活跃型”乡村(占总数的6%)在县域范围内零星分布,无明显分布趋势。 表2 各市县乡村人口流动区域及各类型乡村所占比例Table 2 Types of rural population mobility of one city and three counties in Liangshan Prefecture % 图6为乡村人口流动类型分析。可知:从地理圈层看,研究区域乡村人口流动的城镇集聚空间分布由河谷向外呈明显的“净流入活跃型-平衡活跃型-非活跃型-净流出活跃型”的分布格局。河谷圈层人口流动的活跃性普遍高于“高山-二半山”圈层,“净流出活跃型”乡村在二半山圈层所占比例最高(89%),“净流入活跃型乡村”在河谷圈层所占比例最高(52%)。结合城镇体系的结构关系,研究区域乡村人口流动呈现3种流动状态:1)研究区域核心城市(西昌市)、县(市)政府驻地镇(光明镇、高阳街道以及德州、昌州街道)在20 km范围内乡村人口吸引力最强,呈现“净流入活跃型”流动状态,随着距离的增大,乡村人口流入趋势逐渐减弱;2)礼州镇、泸沽镇、茨达镇等中心镇在10 km范围内乡村人口吸引力最强,呈现“平衡活跃型”与“非活跃型”流动状态,乡村人口流出的趋势逐渐明显;3)北山乡、尼波镇等一般镇在5 km范围内对乡村人口的吸引力最强,呈现“净流出活跃型”的流动状态,随着距离的增大,乡村人口流出的趋势逐渐显著。综上,研究区域乡村人口流动的活跃程度呈现沿地理圈层线性梯度分布和按城镇体系的规模结构和等级结构“向心集聚—距离衰减”的空间格局特征(图6)。因此,乡村人口从“高山-二半山”圈层发展水平较低的一般镇向河谷圈层发展水平较高核心城市、县(市)政府驻地镇、中心镇迁移的总体趋势;体现了城镇体系的规模和等级结构对于乡村人口流动的作用关系,城镇体系中城镇规模和等级越高,其下辖乡村的人口吸引力越强,对周边乡村人口的吸引影响范围越大;城镇规模和等级越低,对其下辖乡村的人口吸引力越弱,对周边乡村人口的吸引影响范围越小。 3.3.1乡村人口流动空间分布的自然地理环境影响因素分析 乡村人口流动空间分布的自然地理环境影响因素多元线性回归分析结果见表3。可见:地形高程、坡度与距河流水系距离3个因素对研究区域乡村人口净流动均为显著负相关(P<0.05);研究区域乡村所处的海拔高度越高,坡度越陡导致乡村资源条件和发展水平越受限,距河流水系距离越远,乡村生产生活基本用水条件的保障性越差。3者对于乡村人口流动的作用程度为“地形高程>坡度>距河流水系距离”,均为影响乡村人口流动和造成当前空间分布格局的主要自然地理环境成因。 表3 多元线性回归计算结果Table 3 Multivariate regression calculation results 自然地理因素对乡村人口流动影响系数的空间分布分析见图7。由图7(a)可见:受地形高程的影响为“极显著”(P=0.000<0.01),受地形高程影响导致人口流出的“净流出活跃型”乡村所占比例最高(占总数的68%);由图7(b)可见:坡度的影响为“显著”(P=0.021),受坡度影响而导致人口流出的“净流出活跃型”乡村比例为59%;由图7(c)可见:距河流水系的距离的影响为“显著”(P=0.003),受距河流水系的距离因素影响而导致人口流出的“净流出活跃型”乡村比例为55%。自然地理环境影响因素最强影响区域基本一致,均位于喜德县“高山-二半山”圈层的一般镇下辖乡村。 3.3.2乡村人口流动空间分布的社会经济发展影响因素分析 乡村人口流动空间分布的社会经济发展影响因素多元线性回归分析结果见表3。可见:乡村耕地条件、城镇发育程度、交通区位、距产业园区距离、距城镇距离5个因素均对研究区域乡村人口流动的空间分布产生显著影响(P<0.05)。“乡村耕地条件和城镇发育程度”2个因素对乡村人口净流动呈正相关。“乡村交通区位、乡村距产业园区距离、距城镇距离”3个因素对于乡村人口净流动呈负相关。在2个呈正相关的社会经济影响因素中,耕地条件及其所表征的第一产业发展水平对于乡村人口的稳定作用显著;城镇发育程度反映了城镇化和经济发展水平对于乡村人口的吸引作用显著,城镇发育程度高的区域对乡村人口流动产生了巨大的“内向型拉力”。其中:乡村交通区位、乡村距产业园区距离的影响为极显著(P<0.01);乡村旅游发展水平、生态用地覆盖面积所占比例及乡村公共服务设施配置水平3个因素对于村域人口流动空间分布的作用微弱,未达到统计学上的显著水平(P>0.05);社会经济影响因素对于乡村人口流动的影响程度为“产业发展>交通区位>与城镇距离>耕地条件”。 社会经济发展因素对乡村人口流动的影响系数的空间分布分析见图7。由图7(d)可见:受交通区位的影响为“极显著”(P=0.003),受交通区位影响较强而导致人口流出的“净流出活跃型”乡村占总数的66%,覆盖德昌县南部、喜德县东北部“高山-二半山”圈层一般镇下辖乡村;受交通区位影响较弱而出现人口流入趋势的“净流入活跃型”乡村占总数的30%,覆盖西昌市河谷圈层中心镇10 km范围内的下辖乡村。 由图7(e)可见:受耕地条件影响为“显著”(P=0.036),受耕地条件影响较弱而导致人口流出的“净流出活跃型”乡村占总数的48%,覆盖德昌县二半山圈层中心镇10 km范围内的下辖乡村以及喜德县二半山圈层一般镇下辖乡村;受耕地条件因素影响较强而出现人口流入的“净流入活跃型”乡村占总数的37%,覆盖西昌市、冕宁县、喜德县河谷圈层中心镇15 km范围内下辖的乡村。 由图7(f)可见:受乡村距产业园区距离的影响为“极显著”(P=0.000),受乡村距产业园区距离的影响较强而导致人口流出的“净流出活跃型”乡村占总数的49%,覆盖喜德县“高山-二半山”圈层一般镇下辖乡村;受乡村距产业园区距离的影响较弱而出现人口流入趋势的“净流入活跃型”乡村占总数的20%,覆盖西昌市和冕宁县西部、德昌县中心镇15 km范围内的下辖乡村。 由图7(g)可见:受乡村距城镇距离的影响为“显著”(P=0.029),受乡村距城镇距离的影响较强而导致人口流出的“净流出活跃型”乡村占总数的18%,覆盖喜德县高山圈层和德昌县“高山-二半山”圈层一般镇下辖乡村;受乡村距城镇距离的影响较弱而出现人口流入趋势的“净流入活跃型”乡村占总数的10%,覆盖西昌市中心镇和冕宁县驻地镇、中心镇15 km范围内的下辖乡村。 由图7(h)可见:受城镇发育程度影响为“显著”(P=0.041),受城镇发育程度影响较弱而导致人口流出的“净流出活跃型”乡村占总数的53%,覆盖西昌市、喜德县、德昌县“高山-二半山”圈层一般镇下辖乡村;受城镇发育程度影响较强而出现人口流入的“净流入活跃型”乡村占总数的40%,为河谷圈层中心镇10 km范围内的下辖乡村。 本研究立足于凉山州“脱贫攻坚完成—同城化初始”这一重要历史时期,解析了当前同城化区域“一市三县”乡村人口流动的空间特征与影响因素,揭示了后脱贫时代原深度贫困地区乡村振兴和县域城乡融合发展的现状和成因。研究表明,凉山州同城化区域“一市三县”乡村人口流动规模总体呈现围绕优势发展区域集聚的空间分布特征,反映了乡村人口从地理空间相对偏远、资源条件较差的“高山-二半山”圏层向地理区位条件便利、资源条件较好的河谷圈层迁移的总体趋势,体现了区域城镇化发展水平对于乡村人口流动的吸附作用。乡村人口流动的活跃程度呈现沿地理圈层线性梯度分布和按城镇体系的规模与等级结构“向心集聚—距离衰减”的空间格局特征。“地形高程、坡度、距河流水系距离”三个自然因素的差异对乡村人口流动产生了直接影响。“乡村耕地条件、城镇发育程度”两个社会经济因素对各地理圈层的乡村人口流动产生了巨大的“内向型拉力”。“交通区位、距产业园区距离、距城镇距离”三个社会经济因素对“高山-二半山”圈层相对偏远地区的乡村人口流动产生了巨大的“外向型推力”。本研究均与已有研究结论基本一致,且互为验证[15-19,29-30,40]。从研究结果来看,凉山州一市三县的“同城化”发展对于改变区域不平衡不充分的发展现状具有重要意义。但是,同城化并不意味着围绕优势区域或城镇的“单极化”发展,而应以优势区域或城镇为“龙头”引领,兼顾三大地理圏层中数量众多的中心镇、一般镇及其下辖乡村的“多极化”均衡发展。以“同城化”发展为契机构建完善均衡的城镇体系,实现就地城镇化,推进城乡基本公共服务均等化;同时,应打破县域内乡镇和村庄的行政边界,立足乡村的资源条件明确县域城镇的发展优势及定位,根据城镇的产业基础、交通区位等条件明确乡村分类与规划引导。强化“城镇-产业园区-乡村”三间之间社会经济的有效衔接和联系,以乡镇为发展单元促进县域城乡融合发展,通过“上下联动”带动乡村振兴。 此外,限于数据的可获取性,本研究涉及的影响因素中未涉及到区域政策制度、乡村经济收入、土地产权关系、居民需求认知等方面的指标构建和数据分析;乡村人口调查数据中并未区分民族属性,未对本地少数民族的人口流动情况进行专项研究和阐释。后续研究如进一步深化以上数据,则能够进一步阐述影响乡村人口流动的因素,并总结出本地少数民族人口的流动特征。 1)乡村人口流动规模总体呈现围绕优势发展区域集聚的空间分布特征。乡村人口流动的冷热点区空间由河谷向外呈明显的“热点区-次热点区-冷点区”梯度分布格局;热点区乡村在发展水平较优河谷圈层所占比例最高,冷点区乡村在发展水平较差的“高山-二半山”圈层所占比例最高;区域城镇化发展水平对于乡村人口流动的影响作用显著。 2)乡村人口流动的活跃程度沿地理圈层呈现“净流入活跃型-平衡活跃型-非活跃型-净流出活跃型”线性梯度分布格局。按城镇体系的规模与等级结构呈现“向心集聚-距离衰减”的空间格局特征,核心城市和驻地镇(20 km)、中心镇(10 km)、一般镇(5 km)是乡村人口流动呈现“向心集聚—距离衰减”空间特征的阈值,体现了城镇体系的规模和等级结构对于乡村人口流动的作用关系。 3)自然地理环境因素对乡村人口净流动系数的影响均呈负相关,地形高程负向影响最强,说明乡村距河流水系距离越远,生产生活基本用水条件的保障性越差,乡村所处的海拔高度越高,坡度越陡导致乡村资源条件和发展水平越受限。 在社会经济发展因素中,“交通区位、距产业园区距离、距城镇距离”因素对乡村人口净流动系数的影响呈显著负相关,“耕地条件、城镇发育度”因素对乡村人口净流动系数的影响呈显著正相关。城镇发育程度高的区域对乡村人口流动产生了巨大“内向型拉力”,交通路网不完善对“高山-二半山”圈层较偏远地区的乡村人口流动产生巨大“外向型推力”。凉山州同城化区域“一市三县”乡村在因素“拉力”和“推力”共同驱动下形成了当前乡村人口流动非均衡性分布的总体空间特征。 致谢 感谢凉山州相关部门对本次研究数据与资料的提供;感谢中国生态城市研究院《凉山州西昌-德昌-冕宁-喜德同城化发展战略规划》项目工作组在数据调研与收集过程中配合与帮助;感谢梁诗繁同学在数据处理方法方面提供的帮助;感谢王玉华老师在研究过程中提供的指导与帮助。3.2 “一市三县”乡村人口流动的活跃程度空间分布特征

3.3 “一市三县”乡村人口流动空间分布影响因素

4 讨论与结论

4.1 讨论

4.2 结论