生活框架下劳动教育校本课程开发与实践研究

焦旭阳 刘中华 丛春莉 隋桂凤

摘要:研究成果以“建设劳动教育的生态环境和常态环境”为突破点,开发、设计、实施劳动教育“三类十五门”校本课程,最终形成以“学生全部生活”为空间框架,以培养“行动力”为核心目标的应用型课程体系研究,提出了“我行故我行”育人目标,明确了“打好人生底色”和培养“行动力”的内涵与在基础教育小学阶段的现实意义;建构了“生活化”“沉浸式”劳动教育的生态环境和常态环境;在生活框架下开发实施“三类十五门”劳动教育校本课程。研究成果对解决区域内劳动教育综合性配套实践基地,可利用时间、空间严重不足,学校、家庭、社会缺少教育融合等阻碍“五育并举”的实际困难具有十分重要的现实意义。

关键词:生活化;沉浸式;行动力;劳动教育

“在生活框架下”开发、设计、实施劳动教育校本课程是学校面对党的十九大“培养担当民族复兴大任的时代新人”这一重大时代命题,及时梳理、调整原有“劳动育人”特色办学理论与实践体系,得出的以“学生全部生活”为空间框架,以培养“行动力”为核心目标的应用型课程体系研究。

牡丹江市立新实验小学的劳动教育始终与时代环环相扣,经历了上世纪六、七十年代的“勤工俭学”“下场劳动”,八、九十年代的基地课与“一日夏令营”“红领巾实践周”主题活动相结合的综合实践课程,课程内容、课程形式等都印刻着时代的特点。2015年4月《人民教育》杂志社的记者来校进行了专题采访,并在当年第22期以《立新实小:劳动为教育开新路》为题进行了报道,这次采访开启了学校对校本课程体系调整的大讨论。

该课题的提出归结为对国家、学校和区域现状三个方面的再思考:

一是对国家教育方针调整的再理解。2018年全国教育大会召开,习近平总书记强调了劳动教育的重要性。这次会议标志着劳动教育由教育的载体和途径真正转化为教育内容。因此,劳动教育的内涵应更具独立性,而在课程内容设置上则应更具包容性,课程实践则应更紧密地对接学生的现实生活,使劳动教育成为“五育并举、兼容并包”的纽带与桥梁。

二是对学校办学理念、育人目标的再解读。1990年,《人民日报》头版头条以“打好人生第一底色”为题报道了学校的办学经验。三十余年间,学校依伴社会发展和时代进步对“人生底色”进行过多次解读。本研究成果在“生活”的框架下重新解读育人理念和目标则使之变得更人文、更开放,“高”着眼点,“小”着力点,面向学生的未来和一生的需要为学生打好人生底色。

三是因地制宜对区域教育现状的再开发。立足生活开发课程是对目前区域经济发展缓慢,综合性配套实践基地不足,学校、家庭、社会缺少教育融合,劳动教育可利用时间、空间严重不足等实际情况对现有资源的合理开发。

(一)解决的主要问题

(1)明晰了“劳动教育”与课堂、学校、家庭、社会之间的关系,为建立大劳动观、大课程观梳理出了较为符合小学阶段的劳动教育实践路径。

(2)突破了固有认知中对“劳动教育”内涵与外延的界定,以综合实践为主要形式,诠释了劳动教育在“五育”中的包容性,并通过实践证明了德、智、体、美四育在劳动教育中可以得到更为充分的提升与拓展。

(3)检验了在“学生的全部生活”中展开劳动教育更有利于形成教育的生态环境和常态环境,沉浸式学习更有利于产生深度学习,形成伴随学生终生的学习力。

(4)解决了疫情期间学生参加线上学习时的心理压力梳导、健体训练、家庭趣味活动和动手实践学习的需要。

(二)成果产生的过程与方法

成果产生经历三个阶段。第一阶段:理论研究阶段(2015.4—2017.3),解读时代精神,思考课程定位,建构劳动教育“三类十五门”课程框架。第二阶段:实践检验阶段(2017.4—2018.12),全方位推进,重点建模,完成“三类十五门”劳动教育校本课程可行性的实践检验,及关联事项的点对点破解。第三阶段:推广阶段(2019.1-至今),凝炼研究成果,形成区域示范引领,实现国内成果推广。

(一)主要内容

“生活框架下劳动教育校本课程开发与实践研究”的成果主要由理论成果和实践成果两部分组成。

1.理论成果:

(1)确立了“我行故我行”育人目标。

基于对小学学段育人目标的再思考,明确了为学生“打好人生底色”在基础教育小学阶段存在的现实意义:一是“人生底色”是生动的、有活力的,是以身心健康为前提的;二是“人生底色”是多彩的、自由的,是以激发和培养好奇心和想象力为目的;三是“人生底色”要给学生大视野、大格局,要给学生一個向上的力。由此提出了以培养“行动力”为核心的“我行故我行”育人目标。

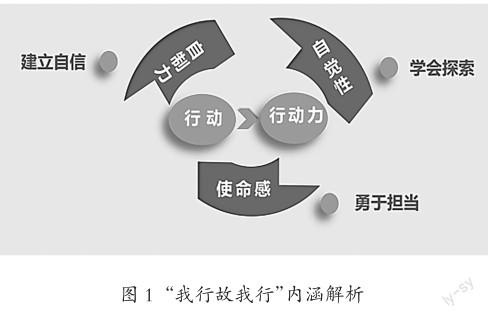

“我行故我行”(见图1)从文字上理解,阐明了“行动”与“行动力”之间的因果关系,第一个“行”指行动,第二个“行”指行动力,同时也传达“我能行”的自信。也就是要培养学生身体立行参与学习的自觉,在行动中学习积累知识、训练提高能力、感悟形成精神;在实践活动中养成想到即做到,有想法就要有行动的习惯和能力;在激发兴趣、挖掘潜能的同时培养学生树立“行动成就梦想”的意识,为学生在未来生活中奠定和掌握迎接挑战、解决困难的基础和本领。

(2)建构了“生活化”“沉浸式”开展劳动教育的生态环境和常态环境。

“生活教育”是陶行知教育思想的核心,也是本成果的理论依据之一。陶行知先生始终把教育和社会生活联系起来进行考察,认为教育不能脱离生活,教育要通过生活来进行,无论教育的内容还是教育的方法,都要根据生活的需要[1]。开展劳动教育是学校、家庭、社会的共同责任,我们在开发劳动教育校本课程的同时,构建了学校、家庭、社会网格化分布态势,有效地整合了家庭与学校、社会与学校、家庭与社会之间的教育资源。

劳动教育的生态环境即为构建学校、家庭、社会三位一体教育网络,建设多元的劳动教育实践基地,在校园内建设包括“果树园、百花园、蔬菜园、农作物园、藤架园、中草药园”的6个植物园和包含14个工艺项目的9个技能室以及校园文化建设、课堂渗透等在内的劳动实践基地;在校外共建了包含社区、工厂、部队、图书馆、博物馆、五色教育基地、大学院校等劳动教育社会实践基地;同时整合了家庭教育资源,建设自我服务类家庭实践基地,形成良好的、完善的劳动教育生态环境。

劳动教育的常态环境即为发挥课程功能的整体功能,与党、政、工、团、队建设相结合,形成长效一体化工作机制,将劳动教育有机融入学校教育、教学、管理的整体运行之中,形成人人参与、事事相关的整体氛围。

2.实践成果:

开发并实施了劳动教育“三类十五门”校本课程。

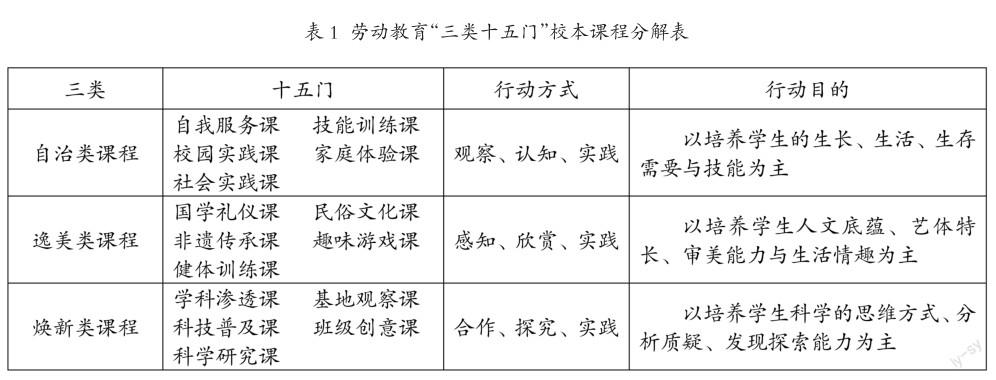

劳动教育“三类十五门”校本课程(见表1),以自治、逸美、焕新划分了“行动力”培养的三个方面,即自治类课程以观察、认知、实践为主要行动方式,以培养学生的生长、生活、生存需要与技能为主;逸美类课程以实践感知、体验、欣赏为主要行动方式,以培养学生人文底蕴、艺术特长、审美能力与生活情趣为主;焕新类课程以合作、探究、实践为主要行动方式,以培养学生科学的思维方式、分析质疑、发现探索能力为主。三者有机结合,实现对核心素养的基础性培养。

自治类课程包括以培养学生生活技能为主的自我服务课,在“劳技室”中进行的技能训练课,以培养学生家庭责任感和社会责任感为主的家庭体验课,以校园岗位实践为主的校园实践课和以走进社会、参观学习、开拓视野为主的社会实践课[2],共五门。

逸美类课程包括以“国学经典传承”为基础培养文学底蕴、表达技巧的国学礼仪课,以“二十四节气”主题学习和“中华传统节日”主题活动为内容的民俗文化课,以开发、传承东北儿童游戏丰富课间生活为目的的趣味游戏课,以工艺美术类传统非物质文化遗产项目为载体的非遗传承课,以篮球、乒乓球和冰雪运动为主体的健体训练课,共五门。

焕新类课程包括以“学科+劳动”为主要形式的学科渗透课,以在“六园”中观察研究为主的基地观察课,以科学知识普及、开展小实验操作为主的科技普及课,以创意手工、废物利用、艺术训练为主的班级创意课,以劳动科研、劳动创新、课题研究为主的科学研究课,共五门。

(二)成果创新点

“三类十五门”劳动教育校本课程的实施过程就是创造性解决问题的过程。庞大的课程体系关联着教育的各个方面,多元立体的课程设定为实施带来了巨大难题。课题组在逐一解决问题的过程中提炼、总结出以下三个创新点:

其一,精细划分,创造性设计实施包含学生全部生活的“大课表群”。

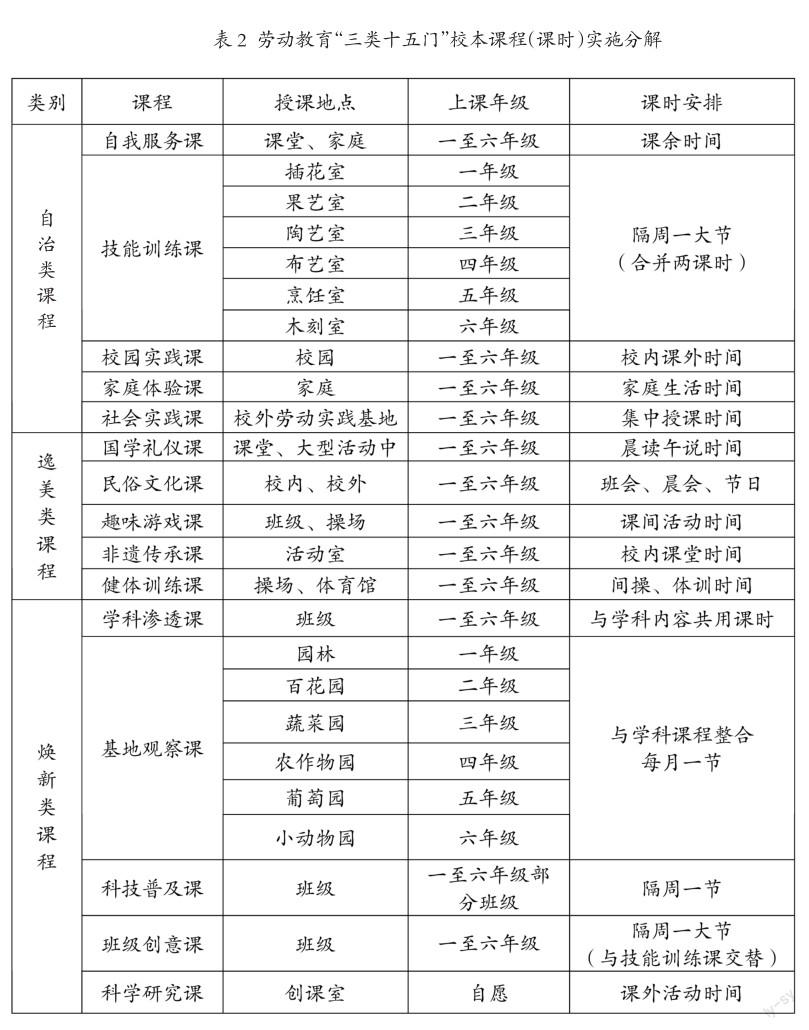

2018年学校的劳动教育校本课程正式调整为三类十五门(见表2),课程群能够正常开展的前提就是设计出“大课表群”。因为整个课程系统定位在学生的整个生活空间中展开,那么课程实施就基本不受时间和空间限制。为了让校本课程的实施更完整、更舒展、更贴合学生的生活,我们把学生的生活空间进行了大致的切分,把学生的生活空间分成校外和校内两个部分,校外部分再分为家庭生活与社会生活时间,校内部分分为课堂与课外两部分,课外部分分为自由时间与非自由时间。

其中,课堂时间为每周五下午固定两课时的劳动课和与科学、综合、思品学科相整合的渗透课时间,校内的非自由时间包括每天上午第一节课和下午第一节课之前各10分钟的晨读午说时间、上下午各一次的20分钟间操时间以及升旗晨会、班会时间,自由时间则指其他的在校时间,比如课间、午休时间等。自我服务课和家庭体验课安排在“家庭生活时间”中进行,社会实践课和家庭体验课的部分内容在“社会生活时间”内进行。班级创意课、技能训练课、非遗传承课排进周五课表,基地观察课与学科整合,其他课程则利用学生在校生活的课堂之外的时间完成。

其二,梯度推进,倾力实现劳动教育校本教材全覆盖。

劳动教育校本教材的编写与“三类十五门”校本课程的实施同步,即伴随课程的实践逐步积累、梳理、凝练而成。第一梯度编写的是学校劳动实践基地“六园”“九室”校本教材,这一集群的教材以知识拓展、技能训练、综合实践活动为重点,以现有劳动基地教育资源为基础进行编写,共20本;第二梯度编写的是自我服务课、家庭体验课、岗位实践课、社会实践课等主题类课程教材,这一集群的教材以主题设计、指导实践、成果创新为重点,结合自然科学、社会人文、节日節气等与生活息息相关的内容为基础进行编写,共14本;第三梯度编写的是班级创意课项目手册,这一集群的教材以目前班级特色创意项目为主,包含非遗传承类、工艺手工类、艺术创新类等,共完成了26个项目的编写。

其三,依托课程,探索建立生活化沉浸式学生综合素质评价体系。

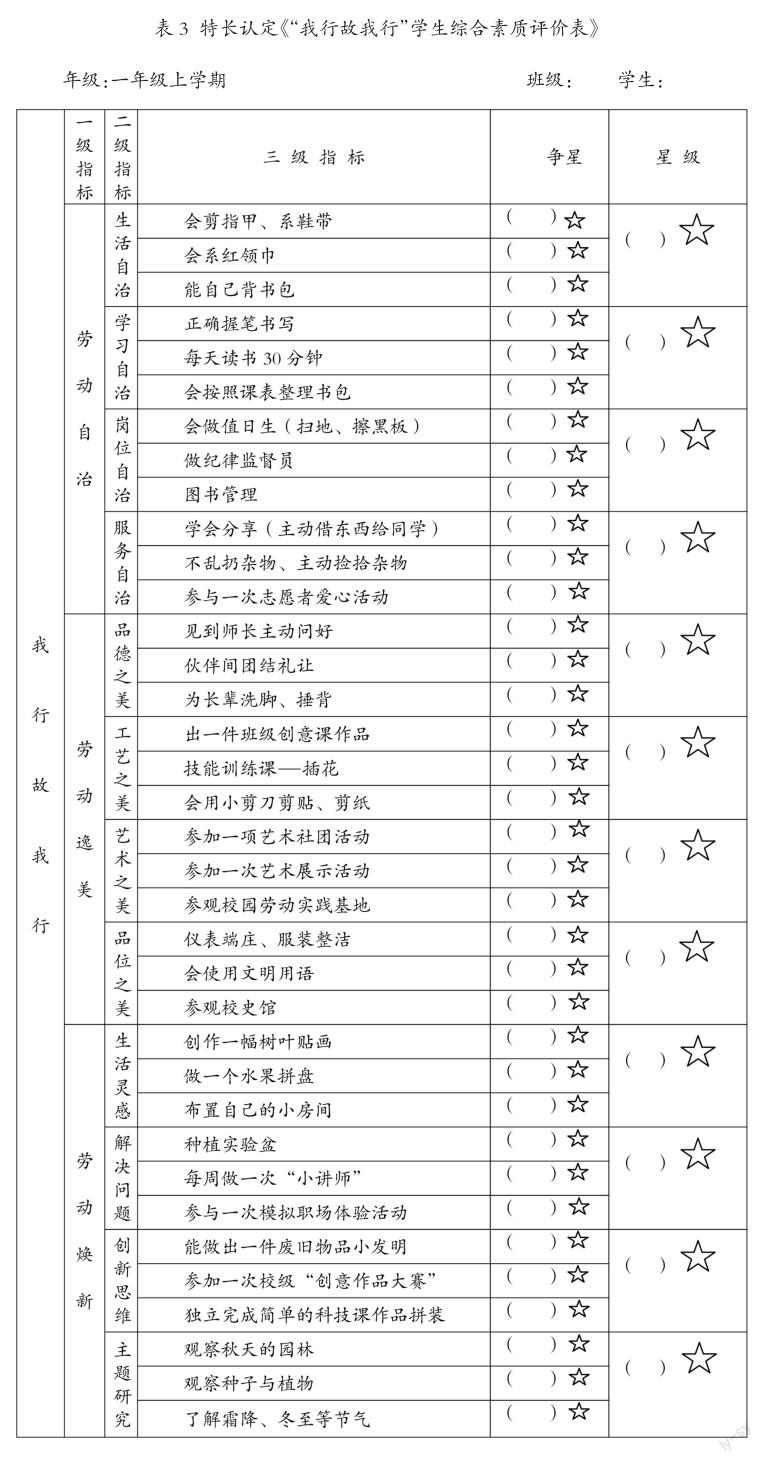

以生活为蓝本,以“三类十五门”校本课程为内容,设计实施了“我行故我行”学生劳动教育“三级”评价体系(见表3),力求覆盖学生生活的每一个空间,立体架构。整体评价体系分为三个层级:

第一层级:针对“劳动自治”课程内容制定的与家庭、社会相关联的“我这样长大”学生成长手册。以简单的方式记录学校与家庭、社会的互动,记录学生在学习生活技能,进行自我服务、岗位体验、社会实践等方面的点滴进步。

第二层级:以记录学生成长过程为主的劳动技能考查制度。其一级目标包含三个方面,即:劳动自治、劳动逸美、劳动焕新;二级目标包含十五项内容,即十五门劳动教育校本课程[3];三级目标结合《黑龙江省中小学劳动教育清单》和校本课程内容细化为45个小项。

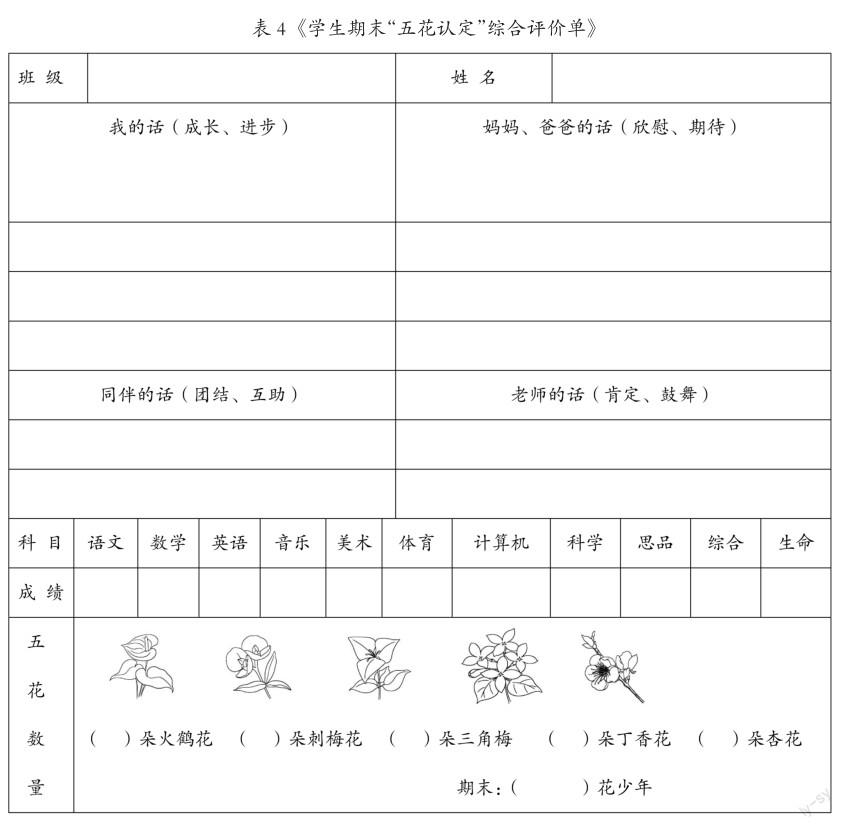

第三层级:结合学校新劳动教育目标和特色校本课程特点制定的“五花认定”期末综合评价单(见表4);在日常评价考查制度实施的基础上,结合学生已有的“期末综合素质评价手册”,增加了活页,以自评、父母评、同伴评、老师评以及“五花”认定最终结果为内容的综合评价单。

该成果的实践推广开始于2018年3月。成果首先在立新实验小学全面铺开,全校75个教学班,3200余名学生参加。2019年3月,课题成果推广扩大至牡丹江地区全域,22所不同学段的学校成为重点实验校,增加参与实验的学生2万余名。成果推广期间(2019年至今),在核心刊物发表论文10篇,克服疫情影响共召开、参加讲座、交流、报告会、培训会、现场会等8次,共计5000余人次参加。

学生层面———在课题成果“三类十五门”校本课程实施过程中,学生的學习兴趣、身体素质、处群能力、创新意识等都得到了充分的锻炼和提高。在自治类课程的实践中,学生在家庭中开展“每天劳动10分钟”“我是小管家”等活动,从穿衣服、系鞋带做起,训练生活与学习中的自我服务与管理;在学校中通过丰富的“劳动实践岗”的设置和志愿者服务活动,培养学生责任意识与社会担当;走进工厂、部队、高校的社会实践,为学生打开了一扇观察社会的窗口。在逸美类课程的实践中,学生在日常的健体锻炼、趣味活动中感受身心的愉悦与放松,在“二十四节气”“一带一路”“过好传统节日”和非遗项目的主题学习中感受中华传统文化的厚重与深邃,不仅提高了艺术之美,还提升道德品位。在劳动焕新的实践中,学生立足校园、放眼世界,为培养创新型人才打好底色,在“中国少年科学院”每年一度的“小院士”评比活动中捷报频传,至今已有百余位“小院士”载誉而归。

教师群体———在成果应用过程中,教师的变化可归结为三点:一是在思想上经历了新育人理念的冲击,逐渐形成了由劳动教育联通家庭、社会的大教育观,教师对工作职责有了更为开阔的认识;二是教师群体的专业化建设趋向多元,打破学科界限,更多的教师掌握或开发出了与劳动教育相匹配的个性特长,教师队伍的整体水平不断上升;三是教师科研水平迅速提高,在大面积覆盖的学生评价、校本教材编写等工作的锻炼中,教师参与科研的积极性和研究能力得到有效提升,“十四五”开局之年就申报了省重点课题2项、教育部重点课题1项。

学校层面———立新实验小学作为“劳动教育的一面旗帜”,在“教育与社会实践和生产劳动相结合”方面独树一帜,该成果的推出更是在中小学德育、综合实践活动和校本课程开发等领域开辟了新路。2017年学校荣获首批“全国文明校园”殊荣,2018年“全国教育系统先进学校”,已形成名校辐射带动态势。2021年底学校被省文化与旅游厅确定为“省级非物质文化遗产教育基地”。

地区层面———市教育局在结合国家和省文件精神的基础上,将本成果作为全市开展劳动教育的基本方向,并以本成果中的“三类十五门”劳动教育校本课程作为课程开发的基本门类,面对辖区内大中小幼各层级学校进行纵向延伸和拓展,指导开展幼儿园、小学低段、小学高段、初中、高中、高职大专院校六个学段校本劳动教育实践。目前已形成省级劳动教育示范县(区)2个、省级劳动教育示范校10所、市级劳动教育试点校(幼儿园)22所及区域全覆盖态势。充分利用现有综合实践基地、青少年校外活动场所、职业院校等学校劳动实践场所,建立起了以县为主、政府统筹规划配置中小学(含中等职业学交)劳动教育资源的机制。同时结合大中小学各校特色,自主开发校本课程,形成了“1+n”的劳动教育课程特色。

参考文献:

[1]陶行知.中国教育改造[M].北京:商务印书馆,2014:205-220.

[2]冀晓萍,魏永生.立新实小:劳动为教育开新路[J].人民教育,2015(22).

[3]隋桂凤.隋桂凤与新劳动教育[M].北京:北京师范大学出版社,2020:120-128.

课题项目:黑龙江省教育科学“十四五”规划2022年度重点课题“新时期‘劳动教育’校本课程的开发与实施研究”(JJB1422091)

编辑赵卓然