潮州茶米:一杯茶里的工夫

李鸿谷

《三联生活周刊》主编。著有《失权者》《国家的中国开始》《联想涅槃》。

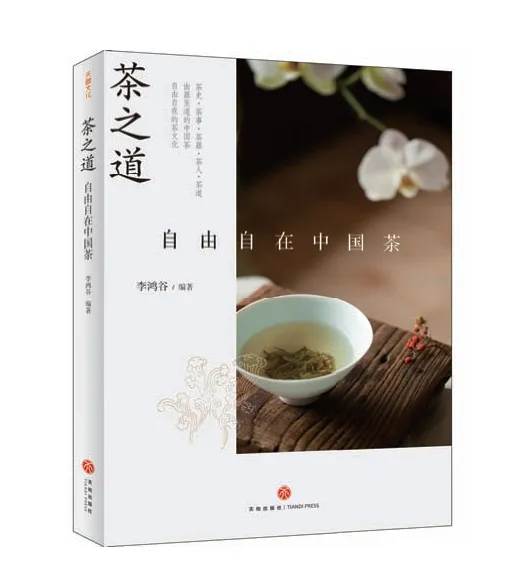

《茶之道:自由自在中国茶》李鸿谷 编著/天地出版社2021.6/98.00元

在潮州方言中,茶叶叫作“茶米”,形容茶叶像稻米一样重要,不可一日无茶。如果以每家每日两泡茶(半两)计,潮州人每户月耗茶0.75 公斤,年消费量9 公斤,如果再加上商店、酒家、茶馆、工厂和办公场所的使用,潮州人饮茶量堪称全国之最。

工夫茶三昧

“喝了这杯茶再说。”一连串不疾不徐的动作后,叶汉钟做出一个“请”的手势。小小的青花茶杯里冒着热气,有一股淡淡的花香,喝一口却觉得微苦,再回味,慢慢感觉到齿颊留香,舌底回甘。再闻杯底,是醇厚的果香,久久不散。他这才满意地叹了口气,说这是“夜来香”,本地名品“凤凰单丛”的一种香型。

他说,闻杯底的好处是可以判断茶叶的好坏。在叶汉钟看来,如今的武夷岩茶都有点“薄”,而本地的凤凰单丛因为生长在海拔更高的山中,入口微苦,但回甘强烈,他形容为一种“山韵”:“高山环境使得茶树鲜叶内含氨基酸积累比例较高,还带着跟多雾地域苔藓近似的苔味,浓烈、霸气、悠远。”

潮州人所有的谈话都是在茶桌上进行的,几杯热茶的氤氲之间,再棘手的事都得以舒展,再冷的场面都有了温度,叶汉钟这间位于古牌坊街一座骑楼式建筑里的会客室就是一个缩影。他是“潮州工夫茶”非物质文化遗产传承人,泡起茶来却有一种放松的心态,不拘泥于程式。

叶汉钟说他从1986 年就开始和茶打交道了,茶叶收购、仓库保管、茶叶贸易都做过,真正接触茶道却很偶然,是在跟一个师傅学“道全派”的时候。这位师傅是个落魄的世家子弟,从小的耳濡目染让他深谙工夫茶之道,空闲时就教他们泡茶。等到1998 年自费到浙江大学读了茶叶生物化学专业研究生后,他更深入地发现了工夫茶的奥妙,原来每一个茶器都是有用处的,每一点讲究都是有道理的。

清代俞蛟在《潮嘉风月记·工夫茶》中总结了工夫茶的神韵,无外乎茶人的素养、茶艺的造诣以及冲泡好茶的空闲时间,这可说是工夫茶三昧。

择茶是第一步。当天晚上叶汉钟拿给我们喝的“夜来香”存放了大约一年,不长不短,正是它最有韵味的时候。不少老茶客都喜欢喝隔年茶,初看它汤色偏红、偏浓,香气不是很明显,但“喉底”极好。

取水自然也很关键,叶汉钟说自《茶经》以来取水的标准从未改变,“山水上,江水中,井水下”。只不过现在取山水不太现实了,他自己泡茶都是用自来水,不过要先放在缸里去“养”,随便拿几块山石打碎了放进缸里,再放进韩江里的黄沙,或者去花鸟市场买些水晶沙,做成一个天然的“软水机”,这样可以激发水的活性,过滤出来的水才是“活水”。

然后,“活水还须活火烹”。他将荔枝炭放入俗称“风炉仔”的红泥炉,炉高六七寸,炉面有平盖,炉门有门盖。茶事完毕后,两种盖都盖上,炉中的疏松余炭便自行熄灭,下次生火时又可作为引火物。红泥炉上坐上一把砂铫,雅称“玉书煨”,民间称“茶锅仔”,是用含砂陶泥做成的小水壶。砂铫与泥炉配套,合称“风炉薄锅仔”。要煮水时,再投入几颗橄榄炭,这是本地一种“乌榄”的果核烧成的炭,因果核坚实致密,这种炭经烧而且火力均匀,还有一种其他木炭没有的幽香。用铜箸夹木炭,拿鹅毛扇扇火,看火星四溅,自有古人“竹炉榄炭手自煎”的意趣。

叶汉钟说,若严格遵循传统,工夫茶炉与茶席间须隔七步,茶童在天井烧水,拿到前厅来正好泡茶。而这七步也是要借这个距离来把握最佳时机,可避烟火气,也可让三沸的水慢慢回到二沸。这时就要凭经验去听了,当听到砂铫中有腾波鼓浪之声,铫嘴中水汽喷出,正是水刚刚过了二沸,还没到三沸时,最适合冲茶。

3.人工成本部分。城镇化推动农村劳动力转移、农民阶层分化,更多的农户外出务工,农业、种粮成为“兼业”“副业”,农村“弱者种地”“差者种粮”观念逐渐形成,受比较收益和机会成本的影响,再加上农业相对艰苦的经营环境和较低的社会地位,必然催生农业劳动力成本的逆转上升,“保的赔不了,赔也赔不了多少”表明了当今农险的尴尬处境。总之,我国发展覆盖“直接物化成本+地租”的农业大灾保险,是顺应农业生产经营高成本时代的必然趋势。

他说这一套“竹炉榄炭手自煎”并不只是为了怀古,因为“水过砂则甜,过石则甘”。为了证实这一说法,他拿了两个白瓷杯放在我们眼前,倒上用不同器具同时烧开的白开水,果然不同:口感硬、涩的是电热壶烧的,喝后有点绵软且甘甜的,就是这“风炉薄锅仔”烧出来的。

眼前的茶席并不复杂,一个茶盘,上置一个茶壶,三个茶杯,周围是三个仿清代的茶洗,叫“一正二副”。“正洗”用来浸茶杯,“副洗”一个用来浸茶壶,另一个用来盛废水。叶汉钟说,这就是工夫茶茶席的原始版本。工夫茶在清中期传到潮州时,最讲究的是“茶必武夷,壶必孟臣,杯必若深”,“孟臣”和“若深”均是当时的制器名家,后人也多好以此题款。

紫砂壶传到了潮州后,又发展出本地的手拉坯红泥壶工艺,叶汉钟手中的这把就是老字号“源兴炳记”的红泥壶,比紫砂壶更小巧细腻,更适合泡工夫茶,因为“茶、水比例更得当”。这把红泥壶已经用了几年,泛出茶渣的颜色,壶嘴、壶把、壶盖处都加镶了银边固定。他觉得用顺手了,既然能修,就修补一下接着用。

这并不算什么,他说还有一把乾隆年间的紫砂壶,壶身是宜兴的,壶盖是潮州的,整个壶里密密麻麻都是钉子,叶汉钟数了数,一共113 颗,现在即便想补也没这手艺了。三个杯子则是民国时期的白地青花瓷杯,底平口阔,小如胡桃,杯底正是“若深珍藏”题款。细看杯中央,还有一个刻出来的“锡”字。他说,这是因为逢年过节拜神祭祖都要奉茶,大家族中的不同支系为了区分,会刻上自己的名字以便认领。

潮州人还有一个古老的传统,“茶三酒四游玩二”,游山玩水两人结伴最佳,喝酒四人行令为妙,而喝茶,不管有几个人在,茶席上总是三个杯子。叶汉钟解释,三个杯子摆在一起是个“品”字,求“品德”之意。

等待水开之际,叶汉钟拿出一张白色的素棉纸,取出一把“夜来香”放在纸上,双手捏紧纸的边缘,在炭炉上上下左右反复摇动、烘烤,直到茶香满屋,再将茶叶翻动,再次烘烤,直到香清味正。

他说,陈茶都须经过这一轮“炙茶”才好。这时,水初沸,提砂铫淋罐,淋杯,倒出废水,开始“纳茶”,将茶叶倒入茶壶。叶汉钟说,纳茶的功夫至关重要,它关系到茶汤的质量,如斟茶时是否顺畅、汤量是否恰到好处等。有人用冲罐泡茶,才一二冲,壶中茶叶就涨出壶面,顶起盖子,或者斟茶入杯时,杯中满布茶末,这都是纳茶不得法的缘故。他先取最粗的茶叶填在罐底滴口处,再用细末填塞中层,最后将稍粗的茶叶撒在上面,眼见整张纸上的茶叶都被叶汉钟塞进了那个如婴儿拳头一样小的冲罐。

叶汉钟说,每个泡茶动作都有意义,种种茶盘家伙虽然繁杂但绝无一款是仅为摆设用的,全是实用器具。因为工夫茶本来就不是高高在上的,它就是潮州人的日常生活。所谓工夫,其实很简单,就是怎样把一杯茶汤泡到最好。

茶事四宝

翁辉东在《潮州茶经》里说:“工夫茶之特别处,不在茶之本质,而在茶具器皿之配备精良,以及闲情逸致之烹制法。”在配备精良的茶具中,最主要的就是孟臣罐、若深杯、玉书煨、红泥炉,所谓工夫茶的“四件宝”。

要冲泡工夫茶,茶壶当然是第一位的。专注研究潮州工夫茶几十年的陈香白是首批广东省非物质文化遗产“潮州工夫茶”传承人,他向我们介绍,以前讲究的人家用多把壶泡不同的茶,凤凰单丛、铁观音、大红袍……不同的香气不能混淆。而且工夫茶都由家里最有权威的老人家来泡,别人不能随便动这个茶壶。

潮州人爱壶,不仅对壶本身小心翼翼,每日把玩,而且将壶中经年累月积累的茶渣都视若珍宝。陈香白说,不懂的人把茶渣视作污垢,其实如果经常泡茶,茶渣可以发香,不会干裂发霉。

陈香白还带我们去寻访了潮州朱泥壶老字号“安顺”的传人章海元,“安顺”由其祖辈章大得在清末创立,传到他这里已经是第五代。清中后期工夫茶传至潮州,人人以用宜兴“孟臣壶”为代表的紫砂壶为风尚,潮州枫溪的红泥壶也随之兴起,章大得创立的“安顺”就是其中翘楚。

章海元的作坊仍在家族老字号最早起家的枫溪西塘,这里也是潮州陶瓷工艺的汇集地。章海元介绍,朱泥壶虽然不及宜兴紫砂壶名气大,但朱泥原土最大的特点是氧化铁含量极高,质地细腻,砂石间缝隙更小,表面平滑且能保持低微的吸水性和透水性。朱泥壶采用手拉坯成型,壶身更小,配合工夫茶冲泡程式,能更大限度保持水温,香气散发更明显,泡出来的茶不失原味。

细看章海元的手心,上面有若干朱红色的细碎纹路,那是20 多年在朱泥里挤、捏、滚、打留下的,怎么洗也洗不掉了。他在古老的辘轳上放上一块朱泥料,泥料自下向上伸延且内外翻转,这一动态过程看上去就像是一种静止状态。章海元说,要平稳用力才能让整个壶壁薄而均匀。器形的变幻,全在细微的手指和手面的捏、压、按、挤等变化之中。

陈香白说,朱泥壶与若深杯是绝配,本地枫溪产的白玉杯也是上品,质薄如纸,色洁如玉,不薄不能起香,不洁不能衬色。杯宜小宜浅,小则一啜而尽,浅则水不留底。四季用杯,也各有不同:春宜“牛目杯”,夏宜“栗子杯”,秋宜“荷叶杯”,冬宜“仰钟杯”。如果说茶壶和茶杯是通用茶具,砂铫和红泥炉配合的“风炉薄锅仔”则是潮州特有,不过现代客厅里少有人再伺候炭火,因此制作传统茶具的手艺人也日渐稀少。

之前在叶汉钟茶席上看到的那个红泥炉和砂铫,出自原来枫溪最有名的手拉坯工匠吴大林。他在当年被叫作“壶布袋”,就是形容他拉出来的茶具薄而匀,有神韵。可惜他刚从中风中恢复,手还微微有些颤抖,现在制作像砂铫这么精细的器具已经有些力不从心。而如今尚在制作“风炉薄锅仔”的,就数同在枫溪的黄树藩了。黄树藩自家用的是一个高约两尺的高脚炉,下面有个抽屉可拉开盛放橄榄炭,一物两用,匀称精巧。他相信,凡遵循“凡烹茶,以水为本,火候佐之”的喝茶人仍会坚持用炭煮水。

他取了一块泥,一下子拍在辘轳正中,向上夹起,再拉高,一分钟不到,一个炉形就出来了,这是40 多年的制陶经验形成的手感。跟他学陶几年的女儿黄丽璇还停留在练泥阶段,借此培养力气和手感,偶尔也试着做炉子。她说,炉子相对好做,因为炉壁比较厚,而砂铫就难了,因为壁薄、透气性好、煮水快,所以称之为“薄锅仔”,要求一圈一圈由下而上的手纹均匀,非老师傅做不出来。

从制作的角度拆分一把砂铫,看似简单,就是壶身、壶把、壶嘴、壶盖,其实最有讲究。黄树藩说,最难的是棒槌形的手柄要做成中空的,防止铫身侧倾,而且横把的位置要在冲水时铫身旋转的中心,拿捏才能稳当;再如壶盖,薄厚的拿捏很关键,这直接决定了水沸时盖子能否自动掀起,发出声响,提醒人冲茶。“还有一个普通人很难注意到的细节,就是盖子上的提手,叫‘子的’的,故意保留一个手捏出的斜向弧度,其实是为了拿起盖子时只会有一个手势,正好在气孔的另一侧,防止被沸水的热气烫到。”